現(xiàn)代女性的“從軍”與“從軍日記”

李 笑

(南京師范大學 文學院,江蘇 南京210097)

引言

1937 年9 月26 日,胡蘭畦作為婦女慰勞會上海分會代表去江蘇嘉定縣外崗鎮(zhèn)慰問第十八軍,在與軍長羅卓英交談的過程中,了解到目前軍隊面臨著動員民眾配合作戰(zhàn)的棘手問題,便主動請纓組織一批青年勞動婦女隨軍參加民運工作,羅卓英欣然同意(1)當時屬于國民黨主戰(zhàn)派的羅卓英,在服務團紀念一周年時曾作文《做大事》中寫道:“九月二十六日,胡蘭畦女士代表何香凝先生從上海來前線致慰問之意,談到動員民眾配合軍隊作戰(zhàn)問題,她說上海有很多青年婦女勞動者愿意到戰(zhàn)場上來服務,問我可不可以給她們一個實際參加抗戰(zhàn)工作的機會。這一問,使我的心坎起了一個大激動,青年們不逃避戰(zhàn)爭,反而要求進入慘烈的炮火中來,這便是民族意識和國家觀念的最高表現(xiàn),這要求太可寶貴了,我便毫不遲疑的答應了這要求,允許他們組織成隊,隨著本軍——第十八軍——參加戰(zhàn)場工作。”參見胡蘭畦編:《戰(zhàn)地一年》,生活書店,1939年,第1頁。。回到上海后,胡蘭畦很快和上海基督教女青年會接洽,從其開辦的女工補習學校中挑選十人組成“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”,并于同年10 月5 日帶隊前往十八軍軍部報到;10 月下旬再次回上海召集了八名青年勞動婦女作為第二批服務團成員加入前線工作。在抗戰(zhàn)初期,類似于這樣的婦女戰(zhàn)地服務團并不鮮見,其命名方式標舉著鮮明的地方性與性別屬性,如謝冰瑩和鄭倚虹組織的“湖南婦女戰(zhàn)地服務團”、徐漢君組織的“云南婦女戰(zhàn)地服務團”,以及“上海文化界婦女戰(zhàn)地服務團”“四川省婦女抗敵后援會戰(zhàn)地服務團”“貴州戰(zhàn)地服務團”等等。可以說,戰(zhàn)時中國女性以自己的方式回答了魯迅當年“娜拉走后怎樣”的提問,且在這一大時代中形成了“娜拉抗戰(zhàn)”的奇觀。更為難得的是,這些青年女性在戰(zhàn)地服務的過程中有意識地記錄自己的行軍歷程,如“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”在三年隨軍生活中,堅持將每天的工作內容寫成戰(zhàn)地報告/日記,不定期向外界發(fā)布新聞通訊,并結集出版了《戰(zhàn)地一年》《戰(zhàn)地二年》《戰(zhàn)地三年》等作為周年紀念物,這既是向社會各界報告前方的民運工作及部隊作戰(zhàn)情形,也是對自我參與抗戰(zhàn)建國事業(yè)的實錄,在某種意義上可作為現(xiàn)代女性主動介入戰(zhàn)爭的一份“信史”。

目前對這類戰(zhàn)地女性服務團體的學術性研究并不多見。不必諱言,與重大的歷史事件相比,此話題在史學界屬于不被青睞的邊緣,縱有關注也是偏于對其前線活動的述論式梳理及回憶錄撰寫等,將其納入“黨史”的框架內彰顯悲壯的英雄主義與民族精神,而近年來以此為原型的專題紀錄片制作及電視劇本的編寫,更是以影像所富有的視覺沖擊煽動著我們這些“不在場者”的感覺世界。然而,這種隱含民族立場的“在場者”敘述卻無法為“不在場”的我們提供一個可供想象的資源,因為它依然內蘊于宏大同一的“全民抗戰(zhàn)”框架中,即抗日戰(zhàn)爭被想象為一場全民參與、理所當然的愛國救亡行動。為了凸顯這一總體性命題,不同社會階層參與方式的差別,不同性別群體介入戰(zhàn)爭的路徑轉換,均在暗中消抹,導致我們尚不清晰戰(zhàn)爭作為一種由男性所主導的政治實踐是如何與女性發(fā)生錯綜復雜的關聯(lián)?在20 世紀30 年代的中國,日益高漲的民族主義浪潮與尚未完成的女性解放難題是否可以在平等和相互負責的關系上對話?本文的寫作正是基于以上問題的思考,試圖以抗戰(zhàn)初期具有代表性的“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”為考察樣本,從她們的隨軍生活及一系列戰(zhàn)地工作報告中去探究中國女性基于何種動力走上前線,在戰(zhàn)地服務的過程中又如何介入“軍民合作”這一政治任務中去?戰(zhàn)地報告書寫與女性的抗戰(zhàn)經驗表達之間又構成了何種關系,我們今天該如何閱讀和重估這類被稱為“大文學”(2)李怡:《〈從軍日記〉與民國“大文學”寫作》,《首都師范大學學報(社會科學版)》2016年第1期。式的寫作?

一、“被看”:女兵在軍隊中的角色性征

從組織過程來看,抗戰(zhàn)初期很多婦女救國組織及服務團體的成立,正是得益于那些從北伐走來的女兵們,特別是像胡蘭畦、謝冰瑩這樣具有寫作、演說、組織才能的知識女性,以自己真實的從軍經歷和革命經驗感染著時代青年,更容易成為戰(zhàn)時青年女性追隨的對象。“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”招募的第一批成員,基本來源于上海基督教女青年會女工夜校,一方面她們具備最基本的讀寫能力和社會認識,對于前線工作有著強烈的沖動與渴望,特別是在戰(zhàn)爭爆發(fā)后上海大批工人失業(yè)的危機中,“到戰(zhàn)地去”成為一個既能解決自身出路問題又能借此掙脫家庭的機會;另一方面大多出生于上海本地,語言互通更易與當?shù)孛癖姶蚪坏馈乃拿姘朔絽R集到上海的各路軍隊,受制于語言差異無法與沿途民眾溝通,導致作戰(zhàn)不便甚至發(fā)生軍民沖突,亟須大量的政工人員從事宣傳與組織民眾的工作,婦女戰(zhàn)地服務團的隨軍正可以作為補充力量參與到這一工作中來。

在20 世紀的中國革命歷程中,“女兵”這一角色的周期性出現(xiàn)已經在挑戰(zhàn)著整個社會對女性的認知,“她”試圖僭越自己的領地而嘗試在歷史轉折期樹立新的身份,似乎對男性帶有一種隱隱的威脅性。但從服務團女兵在軍隊中承擔的任務來看,她們的角色依然在很大程度上反映了現(xiàn)代女性在民間就業(yè)市場中的職業(yè)分工狀況,如后勤、護士、教師、文書、演員等,幾乎沒有履行過嚴格意義上的軍事任務——筑造工事、戰(zhàn)斗殺敵等。“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”初入十八軍軍部報到時,“副官給每人送來一套灰色棉布軍裝,一頂軍帽,一副綁腿,還有一個一寸長、兩寸寬,印有青天白日旗幟的符號,寫著十八軍軍部婦女服務團團員的名字,沒有官銜”(3)胡蘭畦:《胡蘭畦回憶錄(1901—1994)》,成都:四川人民出版社,1995年,第332頁。,換上軍服,剪掉長發(fā),她們的外在形象是“兵”,但因隨軍服務的性質,就具體的工作內容來說并沒有明確的限定和劃分。在服務團成員所寫的戰(zhàn)地工作報告中,軍長羅卓英的要求被多次提及:(一)喚起民眾(宣傳、組織、鼓勵、運輸);(二)偵查漢奸;(三)慰勉戰(zhàn)士,救護傷員,糾察軍風紀;(四)考察地方公務人員工作實況(4)羅卓英:《做大事》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地一年》,生活書店,1939年,第2頁。。可以說,除了不上火線戰(zhàn)斗,人數(shù)不多的婦女服務團被要求承擔起民運、偵查、慰勞、救護等原本需要多個后勤部門分力承擔的工作,但實際上更多時候她們能處理的都是生活化、隨機性的瑣碎難題,如“軍民間因語言不通而發(fā)生出來的糾紛;買賣上因手續(xù)不清而發(fā)生的糾紛;散兵問題;船的問題;民伕的問題;菜的問題;還有漢奸問題……”(5)胡蘭畦:《我們服務團的過去和現(xiàn)在》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地一年》,生活書店,1939年,第15頁。在我們的想象中,戰(zhàn)爭常常與炮火、行軍、犧牲、殺戮緊密相連,但我們不能因此而否認了這一時期日常生活的存在,也就是戰(zhàn)爭間歇期的食宿、駐扎、買賣、娛樂等非戰(zhàn)斗事項,恰恰相反,軍隊在進駐前線村莊之后,因為短期駐扎不免在買賣、租借等小事上發(fā)生“擾民”行為以致產生軍民沖突,服務團常常作為“調解人”出場做大量的解釋與安撫工作。

那么,我們應該如何理解軍隊中女性所承擔的這種輔助性角色?又如何審視世界范圍內軍事戰(zhàn)爭中明顯而“自然的”性別分工?誠然,自狩獵采集社會之初,男性被選為去“前方”戰(zhàn)斗而女性常常處于“后方”的勞動分工首先基于二者在生理上的性別差異,這種差異使男性在長期的合作戰(zhàn)斗中建立起他們作為獵人/戰(zhàn)士的角色,并在長時間的歷史累積過程中建構起男性氣概與女性氣質的差異,使得女性慢慢被戰(zhàn)爭與男性拒絕在外且被賦予靠近和平的意涵,如西方社會所塑造的斯巴達婦女、雅典婦女等女性反戰(zhàn)形象早已通過各種藝術方式存在于公眾的想象中。然而,伊瓦·戴維斯在其著作《性別與民族》(6)[美]伊瓦·戴維斯(Nira Yuval-Davis)的《性別與民族》(Gender and Nation)出版于1997年,在理論層面探討了女性與民族的關系問題,此書的部分章節(jié)被譯為中文并收入陳順馨、戴錦華選編的《婦女、民族與女性主義》(中央編譯出版社2004年版)。需要提到的是,該書在第五章“性別化的軍事,性別化的戰(zhàn)爭”專門討論了現(xiàn)代科技的發(fā)展與軍隊的高度職業(yè)化是如何影響婦女參與軍事活動,以及人們是如何看待婦女參軍這一現(xiàn)象,是在女性主義視域內少有的談論“軍隊與女性”話題的專門性研究,對于本論文的核心問題探討提供了較多啟發(fā),以下援引該書第五章的外文文獻均由筆者自行翻譯,不再另行標注。參見Nira Yuval-Davis,Gender and Nation,London:Sage,1997.中認為即使軍隊與戰(zhàn)爭具有明顯的性別屬性/劃分,但“軍事和戰(zhàn)爭從來都不只是‘男性的地帶’,女性總可以完成某些至關重要的角色,但又通常不是在與男性平等、毫無差別的基礎上完成的。軍隊內部的性別分工往往比民事部門還要僵化。”(7)Nira Yuval-Davis,Gender and Nation,p.72.這種常規(guī)化的分工往往是“女性并不總是直接參與戰(zhàn)斗(盡管這樣的例子并不少見),但她們在戰(zhàn)斗中總是有特定的角色,要么照顧死傷者,要么成為勝利者的私有財產。”(8)Nira Yuval-Davis,Gender and Nation,p.74.伊瓦·戴維斯的判斷是基于現(xiàn)代戰(zhàn)爭性質的變化,即作戰(zhàn)部隊的正規(guī)化與組織化所導致的各軍事部門分工協(xié)作的需要,而全面抗戰(zhàn)初期的國民政府可以說是倉促應戰(zhàn),從各地調集到上海的作戰(zhàn)部隊面臨著各種地方化難題,女兵的隨軍更多處于“前線”的“后方”這一位置。

這是戰(zhàn)爭開始的時刻。被安排在輔助位置的女兵們,于戰(zhàn)地服務行動中常常顯露出一種不自覺的身份證明。在與男兵為伍的戰(zhàn)爭空間中,女兵常常成為“被看”甚至被質疑的對象。戰(zhàn)時青年女性在參與抗戰(zhàn)的過程中所產生的種種變化,如剪發(fā)、放足、扛槍、穿軍服等都是一種“女性”特征逐漸消失的“男性化”過程,因此,無論持何種政治立場或有無政治意識,這些女兵在大眾視域中都是最具吸引力的“看點”,特別是在軍隊這一男性領地中。所以,婦女戰(zhàn)地服務團在完成替?zhèn)鴵Q藥、洗衣、代寫書信、演劇慰勞等工作后,常常通過更顯在的體力勞動去僭越傳統(tǒng)性別之隔,宣告自己可以與男性完成一樣的社會責任。“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”的女兵們曾記錄了幫助男兵修筑操場一事:當修筑操場的男兵質疑“我們”只是“小姐”時,“我們”反駁道,“小姐嗎?小姐早就回到家里去了,我們這里是沒有小姐的,我們都是同你們弟兄們一樣,你們做什么,我們也愿做什么,吃苦耐勞也是應該的!”于是,“同志們早就把又大又厚的棉大衣脫掉,揮動手里的武器在和樹根、雜草、廢物開始斗爭了,經過了相當?shù)臅r間,弟兄們的眼光就換了另一個樣,他們好像感到我們真的能吃苦幫他們工作,留連長也看著我們不說什么你們是小姐呀這類話了,看他們的表情好像是在說,這群女孩子的確是和一般小姐不同的。”(9)鄭惠珍:《筑操場》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地一年》,生活書店,1939年,第111頁。在這種“被看”的視角下,服務團女兵藉由一種顯在的“吃苦”/“體力勞動”成為與男兵一樣的人。

除了男兵的“看”,戰(zhàn)地女兵在鄉(xiāng)村婦女眼中更是一道“風景”。服務團女兵在下鄉(xiāng)調查及訪問工作中并不停留在遠距離的旁觀,而是主動走進“屋內”——鄉(xiāng)村民眾的日常生活空間。“我們到各村莊去調查,一般農婦看見我們到她村上去,大聲的叫她們村莊上的人來看女兵,我們走進村莊,她們就叫女先生進來坐一坐,說我們辛苦,這樣大的太陽還在外面跑,可是我們左腳還沒有走進門口,她們就很天真的問我們有幾歲?家里的姆媽在什么地方?我們很誠懇告訴她們后,就找著問她們家庭狀況,所以我們的調查非常容易。同時我們的嘴巴‘媽媽,媽媽’叫得實在親熱,在半個月中間全體同志多認著了干媽媽。”(10)胡瑞英:《我們的干媽媽們》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地一年》,生活書店,1939年,第61頁。下鄉(xiāng)宣傳演變成了“認親”現(xiàn)場,隱約透露出一種新的政治倫理的生成:現(xiàn)代社會治理與傳統(tǒng)地緣親情的結合。相比于扛槍的男兵而言,女兵身份無疑為調查工作提供了極大便利,農婦與女兵基于性別特征也更容易產生情感的共契,將彼此的稱呼瞬間切換后在短時間內建立起一種“在場”的信任模式,從而更有利于抗戰(zhàn)宣傳和動員工作的展開。對于經歷過20 世紀初期軍閥混戰(zhàn)(11)從1916 年到1928 年,中國進入軍閥混戰(zhàn)時期,僅大規(guī)模的戰(zhàn)爭就有直皖戰(zhàn)爭(1920)、直奉大戰(zhàn)(1922)、第二次直皖大戰(zhàn)(1924)等。的鄉(xiāng)村而言,連年戰(zhàn)火使人們談兵色變,而女兵的家庭走訪式宣傳,在現(xiàn)實層面可以最大化地消除民眾的“懼兵”/“厭兵”情結。當然,在這種聯(lián)絡群眾的形式背后,我們仍能感覺到,中國革命/抗戰(zhàn)進入鄉(xiāng)村依靠的依然是鄉(xiāng)土中國“熟人社會”這一傳統(tǒng)資源,這樣看來,“兵”與“民”之間的關系建構既是政治的,也是倫理的。

二、“介入”:女兵的戰(zhàn)地服務實踐

胡蘭畦在20 世紀90 年代寫就的回憶錄中曾不無譏諷地提到當時的知識界,“他們中間,茅盾常常穿著中國式的嗶嘰長袍;胡愈之一貫穿西裝;梅龔彬人雖瘦,但儀表俊秀,不但西裝筆挺,而且頭發(fā)無論何時都梳得整齊光滑。這班人在咖啡館中都溫文爾雅,談笑風生,誰也看不出他們是忙于抗敵救國的著名人物。其實,當時文藝、新聞界的很多抗敵救國工作,都是他們在咖啡館中商議決定下來的”(12)胡蘭畦:《胡蘭畦回憶錄(1901—1994)》,第316頁。“八?一三”事變的爆發(fā),使得上海外圍的寶山、嘉定、月浦、楊行等地成為戰(zhàn)火炎炎的抗戰(zhàn)前線,來自廣東、湖南、四川、云南等地的各路抗日大軍一時間都匯集在這一東戰(zhàn)場。上海各界在緊急準備物資的同時也派代表親赴前線慰勞抗敵將士,如沈鈞儒、章乃器、李公仆、郭沫若、沈起予,以及《大公報》記者范長江等,然而,這些社會名人在完成視察、訪問、慰勉等“儀式”之后便匆匆返回后方,很難真正深入前線。。不難理解,對于20 世紀20 年代即從軍北伐的女兵胡蘭畦來說,“在咖啡館中”抗敵救國是她所不齒的,她向往的是一種“到前線去”的沖動與行動,而且這一行動不止于個人,還包括眾多渴望走出家庭、學校、工廠去參與社會事務的時代女性。

不同于社會名人通過視察、慰問等給予抗戰(zhàn)將士精神鼓勵,婦女戰(zhàn)地服務團更多的是通過身體力行的“勞動”,如救護傷員、慰勉戰(zhàn)士、下鄉(xiāng)宣傳、調查戶口乃至偵查漢奸等參與抗戰(zhàn),可謂“哪里需要哪里搬”,“有時在大雨淋漓泥滑的道路上去為軍隊找船只。有時去做安定民心的宣傳,有時在集合散兵,有時在燒飯,有時在找伕子。總之,我們的工作沒有離開軍隊和民眾的任何一面”(13)胡蘭畦:《我們服務團的過去和現(xiàn)在》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地一年》,生活書店,1939年,第17頁。。對于戰(zhàn)地服務團來說,“服務”/“服從”于軍隊及民眾,既是隨軍過程中的現(xiàn)實需要,亦是她們在具體的民運實踐中形成的一種工作倫理——“總司令所訓示我們的,工作者必須深入群眾,和群眾發(fā)生真摯的感情。我們每到一個地方,不論是部隊或是鄉(xiāng)村城市,我們都記著總司令這個訓示,親切地和群眾接近,談話,隨時注意解除他們的痛苦以及困難。我們時常記住這一句合理的話:‘服務工作就是最好的宣傳工作’”(14)胡蘭畦:《我們的工作環(huán)境與工作方法》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地二年》,勞動婦女戰(zhàn)地服務團出版,1939年,第4頁。。

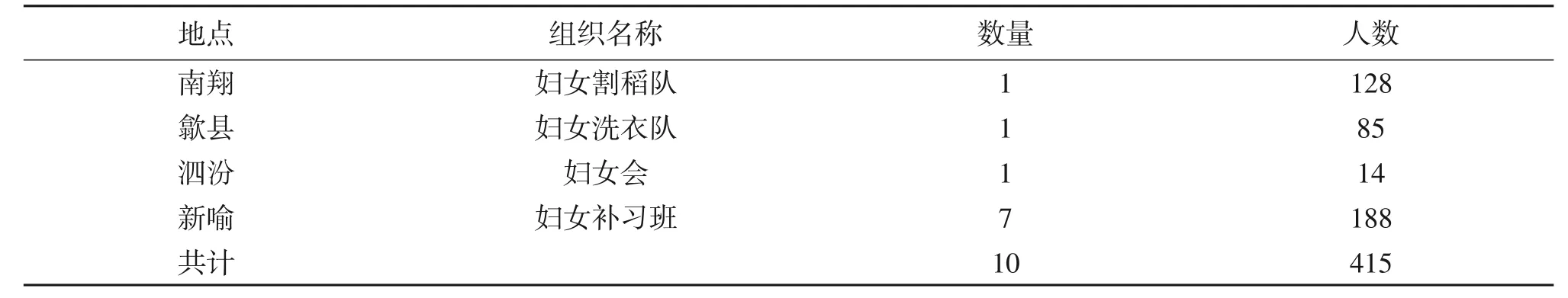

除了軍隊內部的勞動,服務團女兵更多的是通過組織當?shù)貗D女參加生產、勞動與學習。因為抗戰(zhàn)動員及宣傳不僅僅是尋求大量人力、物力的支持,更重要的是,如何讓民眾建立對抗戰(zhàn)的認識,切實參與到“全民抗戰(zhàn)”的實踐中來。胡蘭畦在紀念服務團成立兩周年時曾作文《回顧二年》,將近兩年的戰(zhàn)地工作內容以表格的形式統(tǒng)計匯總,包括保甲長會議、婦女茶話會、婦女組織、兒童組織、群眾大會、戲劇歌詠、慰問出征軍人家屬、慰勞品數(shù)量表、救濟難民、偵查漢奸、傷兵工作、文字工作(出版圖書、期刊與壁報、發(fā)出通訊)等,可謂事無巨細(見表1(15)胡蘭畦:《回顧二年》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地二年》,勞動婦女戰(zhàn)地服務團出版,1939年,第2頁。)。

表1 婦女組織(從民國二十六年(1937)十月始至民國二十八年(1939)六月止)

胡蘭畦曾在《火線上的婦女割稻隊》一文中寫到鄉(xiāng)村婦女在服務團的帶領下跑上火線搶收稻子的生動場景:

割稻的人都站在水中摸索著開始工作,隊員們就在田邊照料他們,女人們割稻子,男人們挑籮筐當運輸,他們慢慢地習慣了在黑暗中做事,好像生了夜眼一樣,她們自然地越割越快,我們只聽見許多鐮刀拉斷稻子發(fā)出來,喳、喳、喳的聲音,她們自己也不知道是手的功勞,或者是眼的功勞。在她們已經感到并不一定需要燈火的時候,忽然天上放出一團火光,把稻田照耀得和白日一樣,我們看著一大群人都拿著鐮刀,拉著稻子,站在田中做著一樣的運動。(16)胡蘭畦:《火線上的婦女割稻隊》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地一年》,生活書店,1939年,第83頁。

隊員們照料、女人們割稻、男人們運輸,火線上的收割運動可謂分工明確。這種集體勞動的形態(tài)在敘述中透露出一種樸素的鄉(xiāng)土互助倫理,只不過勞動互助模式已經從傳統(tǒng)社會中的“民與民”轉變成“軍與民”的合作,加上黑夜里敵機的照明彈,更散發(fā)出一種集體迎戰(zhàn)的熱情。事實上,以抗戰(zhàn)動員為根本的服務團女兵在下鄉(xiāng)過程中承擔了更多的“非抗戰(zhàn)”事務。類似于割稻運動的還有前線耕種運動,只是動員對象從農民轉為士兵,士兵在前線墾殖荒地,利用戰(zhàn)斗間隙來從事生產,前方若有緊急任務再丟下鋤頭扛起槍,且軍民合作在分工明確的同時也兼顧鄉(xiāng)土的德性政治,“軍民之間約法三章:由民眾自耕,部隊供給牛和種,收成軍民平分;由部隊耕作,老百姓回來時,將收成三分之一給原主(即佃農,田主不在其例);無業(yè)主的田地,全部收成由部隊自得,必要時分一部分給難民”(17)張荻秋:《士兵耕作在前線》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地三年》,勞動婦女戰(zhàn)地服務團出版,1940年,第231頁。。這種耕作方式使戰(zhàn)場又回歸為農場,士兵回歸為農民,與其說是軍民合作在鄉(xiāng)村場域的現(xiàn)實演練,不如說是鄉(xiāng)土中國民眾在特殊的戰(zhàn)時語境下自覺轉換角色的結果——“兵”“民”身份合一。

從戰(zhàn)區(qū)的農業(yè)生產和經營來看,軍隊已經在代行當?shù)卣臋嗔Γm時地安排和規(guī)劃著地方的經濟秩序與民眾生活,換句話說,作為“闖入者”的軍隊在事實上成為了“救助者”。除了農業(yè)生產,服務團通過宣傳召回民眾,幫助回鄉(xiāng)農民解決生活問題,同時便利軍隊的日常生活供給,如組織農村合作社來激活當?shù)氐纳唐肥袌觯叭绲馁Y本共五百元,暫由軍部先行墊出,在選定社址后,即用松枝、稻草搭成草房一百五十余所,完全供遠處小販在此營業(yè),因小販一天多似一天,因此范圍便擴大了,于是就改名為‘戰(zhàn)地市場’”(18)周文南:《戰(zhàn)場上的新市場》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地二年》,勞動婦女戰(zhàn)地服務團出版,1939年,第96頁。。這一“戰(zhàn)地市場”成為前線民眾的生存之道,婦女還可去軍隊洗衣賺錢作為經營資本,改善生活。除了經濟生活,軍隊還將現(xiàn)代社會的衛(wèi)生觀念帶進來,在偏僻落后的鄉(xiāng)下展開衛(wèi)生運動,發(fā)動民眾清掃家院以防疾病多發(fā)。“老百姓不肯打掃,說沒有掃帚,我們就買許多的掃帚送給他們,并且我們親自去替他們掃,掃的掃,挑的挑,老百姓見到我們去和他們打掃,他們很難為情似的,老表和老表嫂們都自動的拿著糞箕和掃帚來掃,這一來,他們對于本身和家里的清潔也隨時注意到,我們就每天去檢查清潔,哪一家清潔,我們便在他們的門口貼張白紙條上面寫著‘清潔’二字,若是家里不清潔,就在他們的門口貼上一張紅紙條上面寫著;‘骯臟’二字。”(19)林曼萍:《江西老表的清潔運動》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地二年》,勞動婦女戰(zhàn)地服務團出版,1939年,第139頁。軍隊對“地方”的改造,仍然延續(xù)了“五四”以來對現(xiàn)代社會的想象,同時加入了很多經濟、醫(yī)療、衛(wèi)生等元素。

服務團女兵是作為一個獨立的婦女團體被組織起來,但在軍隊中是作為隨軍的政工人員介入“軍民合作”中去的。當?shù)胤秸珓杖藛T逃走或渙散的情況下,作為“闖入者”的軍隊主動介入地方事務中,代表“國家”對“地方”展開監(jiān)督和規(guī)訓,十八軍軍長羅卓英給戰(zhàn)地服務團布置的任務中有一項正是“考察地方公務人員工作情況”(20)羅卓英:《做大事》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地一年》,生活書店,1939年,第2頁。。這樣一來,被編入軍部政訓處的戰(zhàn)地服務團,就是以“干部”身份而非純粹的“女兵”身份隨軍,在各種瑣碎的事務工作之外同時被賦予管理/治理地方的權力。女兵李惠英在《捉拿保長》一文中記述了這樣一件小事:嘉定縣第二區(qū)第八保的保長王家章為了保住自己的四十畝田地,強行將正在修筑中的交通路線改道,鄉(xiāng)民將此情況報告軍隊后,由“我”和胡瑞英化裝成鄉(xiāng)下姑娘敲門偵查,最后配合特務連同志武裝緝拿保長。柳秀娟《發(fā)現(xiàn)了有漢奸嫌疑的理發(fā)店》、尹卜駒《釘梢》等也都是這一類女兵“化裝”事件。在戰(zhàn)時地方情境中,這種既服務又管理的雙重角色遠遠不是現(xiàn)代科層制中“官員”這一概念所能解釋的。

戰(zhàn)地服務團在鄉(xiāng)村所進行的一系列動員實踐,如割稻運動、清潔運動、洗衣運動、合作耕種、軍隊借貸、演劇教育等等,都屬于一種更為感性的并同群眾日常生活息息相關的勞動形態(tài),即重視當下的現(xiàn)時性效果,而非停留在理念或思想的抽象層面。也許,只有從這種切身的軍民互動中,“抗戰(zhàn)”才能從“少數(shù)人的鼓動變成多數(shù)人的信念”。從戰(zhàn)地服務團的“下鄉(xiāng)”實踐中,也可發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)爭動員其實是一種實踐性極強的社會運動,其構成因素是多重的:既有經濟因素(農業(yè)生產與交易),也有政治因素(抗戰(zhàn)救國);既有倫理因素(勞動互助),也有權力因素(軍與民的層級關系),甚至包括情感和心性,這些方面的原因實際上構成了戰(zhàn)時中國軍隊與民眾合作/不合作的關鍵性特征。通過生產及生活重新締結軍與民的關系,創(chuàng)造了一個新的政治/經濟的共同體,或者說,這也是一個建立在鄉(xiāng)土互助理念上的道德共同體。

然而,當軍隊圍繞鄉(xiāng)村勞動事務展開“全民動員”的政治詢喚時,也有意無意地回避或者遮蔽了某些遺留問題,如婦女兒童等“弱者”的生存/解放在部隊離開之后是否又會回到老路上去?(21)龔琦瑋在《生活的悲劇》一文中刻畫了識字班中11歲的黃毛丫頭,為了家用維持而出嫁成為童養(yǎng)媳的悲劇。在軍隊常駐鄉(xiāng)村之時,服務團通過開辦婦女識字班等,儼然成為當?shù)貗D女解放的領路人,“一直做著家庭奴隸的表嫂,洗衣服燒飯抱孩子,一點事弄不好就挨打,沒有人同情,也沒有人幫助。婦女班成立就成了她們的樂園,她們申冤的法堂。在那里沒有丈夫公婆的惡臉,只有老師溫柔和藹的體貼與教導。她們天真快活得像孩子,她們勤快苦讀又像書生。在黑板上寫錯了字,就把舌頭一伸,再把心愛的手帕從衣襟上拿下來擦掉錯字再寫。叫她們個別唱歌時,會唱就站起來坦然的唱完,不會唱的就像念經似的,也一口氣把歌詞背完;哪怕羞的站起來唱一句,蒙著臉坐下去,可是不甘心落伍,站起來再唱,唱不出又坐下,想想還要唱,再三的奮斗,終于要把一首歌吞吞吐吐的唱完才安心。在家受了氣就找老師,或住在老師家不走。要等他們丈夫公婆來說好話才服氣。我們離開她們后,她們出了事還寫掛號信來,要我們去幫她們解決。”參見胡蘭畦編:《戰(zhàn)地三年》,勞動婦女戰(zhàn)地服務團出版,1940年,第244頁。軍隊在鄉(xiāng)下所展開的衛(wèi)生運動是否只是一種停留在形式層面的“表演”與“操練”?真正把現(xiàn)代文明社會衛(wèi)生觀念傳播到鄉(xiāng)村勢必需要借助政治的力量。但至少說明服務團的勞動實踐及動員在戰(zhàn)時軍民關系中的重要作用,而且,不止是戰(zhàn)時,它還繼續(xù)延伸到1949 年之后的社會、文化、思想等各個領域,直接形成某種隱形的政治-文化結構,只不過,在共和國初期大規(guī)模的社會主義“動員-改造”運動中,曾經支持中國革命的鄉(xiāng)土社會開始從合作者轉變?yōu)楸桓脑斓膶ο蟆?/p>

三、“我看”:工作日記與女兵的戰(zhàn)地體驗

為了紀念“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”工作一周年,胡蘭畦要求每位團員寫一篇文章,并按隊列分配了寫作任務,“第一隊到戰(zhàn)地上的同志寫從上海出發(fā)至東線撤退;第二隊的同志寫行軍生活和在皖南的工作情形;第三隊寫皖南前線及贛北工作情形”(22)秦秋谷:《我們怎樣紀念戰(zhàn)地一周年》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地二年》,勞動婦女戰(zhàn)地服務團出版,1939年,第3頁。。對于缺乏寫作技能及經驗的服務團成員來說,即使曾在武漢中國青年記者學會暫住時受教于范長江、陸詒、陳農菲、黃藥眠等職業(yè)記者的指導(23)服務團成員將中國青年記者學會的記者們稱之為“舅舅”,秦秋谷寫文談到“舅舅們對外甥女兒們的教育和期望”,“現(xiàn)在舅舅們常常給我們來信,鼓勵我們努力寫稿,尤其是黃大舅藥眠,簡直成了我們的函授老師,每封給我們媽的信上從沒有一次不提及外甥女兒們的,他們希望我們將來都成為中國先進的女新聞記者。”參看秦秋谷:《那么多的舅舅》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地二年》,勞動婦女戰(zhàn)地服務團出版,1939年12月,第52頁。,但也只具備基本的新聞采訪及通訊摹寫的能力,所以,“寫作”更多地停留在對前線工作內容的“忠實記錄”。初稿上交后由胡蘭畦負責修改(24)胡蘭畦在回憶錄中曾自述,“在編寫《戰(zhàn)地一年》時,我和團內文化程度高一點的秦秋谷、陳闌湘、周文南都忙著看稿子。秦秋谷在上海時有個常在一起搞音樂的同學朱莘薏,這時正在漢口一個學生流亡團體中,他也常來幫助我們看稿,校稿,而且都做得很好。”參見胡蘭畦:《胡蘭畦回憶錄(1901—1994)》,成都:四川人民出版社,1995年,第419頁。,書記組整理,最終在末尾附上《本團在前線工作報告》后匯成《戰(zhàn)地一年》,由生活書店1939 年3 月初版,封面上端是總司令羅卓英的題字“戰(zhàn)地一年”,左側是羅卓英的簽名及印章以示在第十八軍軍部服務,扉頁上印有一張羅將軍騎馬的戎裝照。《戰(zhàn)地二年》將寫作按時間和地點的變動安排分為五個階段,既是時間與空間的轉換,也是工作方式的演進記錄。1940 年12 月初版《戰(zhàn)地三年》則直接以服務團女兵三年間的行軍地圖作為封面,跨越八省的路線圖(上海、江蘇、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、河南)可視為這支女兵部隊的交通史,區(qū)別于前兩部的是,這本戰(zhàn)地報告按寫作內容分為“戰(zhàn)地旅程”“八百里贛北戰(zhàn)場”“英雄們”“散開作戰(zhàn)”“播種?收割”“秋季攻勢”“老表?表嫂”等,具有較強的主題性與審美意味,最后一章“最大的不幸”即以團員周文南的去世為結尾,似乎也預示著這支女兵部隊的行將解散。

從《戰(zhàn)地一年》及后續(xù)出版的《戰(zhàn)地二年》《戰(zhàn)地三年》來看,這些紀念冊的寫作風格及語言運用并未顯出過多參差,而是經過了統(tǒng)一的編輯與修飾,總體而言是一種集體創(chuàng)作,即使是《戰(zhàn)地三年》收錄的《到安福——日記一頁》(霍和風)等也是以“日記體”寫就的工作報告,而非以私密性的私語言說,即服務團成員所寫的日記只停留在文體形式上。學者張全之曾指出中國作家熱衷于宣傳抗戰(zhàn),卻很少有人上陣殺敵,“實戰(zhàn)經驗的缺乏,使他們對士兵的生活和心態(tài)缺乏了解。在蘇聯(lián)衛(wèi)國戰(zhàn)爭期間,‘以紅軍指導員、政工人員、軍事記者、戰(zhàn)士、民兵、游擊隊員等身份走上戰(zhàn)場的有1 000 多位作家,其中許多人立下戰(zhàn)功(21 位獲蘇聯(lián)英雄稱號),1/3 人員(400 多位)捐軀沙場。’與此相比,在中國八年的抗戰(zhàn)中,真正走向戰(zhàn)場的作家是屈指可數(shù)的。這也就難怪中國一直沒有出現(xiàn)蘇聯(lián)那樣的‘戰(zhàn)壕真實’派小說。”(25)張全之:《火與歌:中國現(xiàn)代文學、文人與戰(zhàn)爭》,北京:新星出版社,2006年,第192頁。討論二戰(zhàn)期間中蘇兩國的戰(zhàn)爭文學寫作差異不是本文的旨意,而是想要說明:在服務團女兵略顯樸素和“自然主義”式的戰(zhàn)地生活記錄中,其實可以窺見“中國戰(zhàn)壕”的影子。

服務團的工作區(qū)域基本上是跟著總部,離實際的火線較遠。在面臨去火線的機會時,隊員們很是興奮,女兵去戰(zhàn)壕無疑是鼓舞士氣的一件大事,同時還能親眼看到火線及戰(zhàn)壕的真實樣貌。“我們”跳進了交通壕,看到“掩蔽部就是士兵休息的地方,在地窖里面;每座掩蔽部可容納十人左右,換防下來休息的士兵在燭火旁讀著戰(zhàn)壕生活,步兵操典等……一支蠟燭點在墻上一個長方形的窟窿上,既省地位又可以使光不致漏出戰(zhàn)壕外;雖然在不亮的燈光中可以看得到整齊的內務,軍毯折得箱子一樣的有棱角,槍并排在墻旁。理想中的戰(zhàn)壕是一定亂七八糟的,可是恰恰相反,他們的內務比后方有房子住的地方還整齊,建筑得更適宜于軍人簡單樸素的條件”(26)秦秋谷:《去戰(zhàn)壕》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地二年》,勞動婦女戰(zhàn)地服務團出版,1939年,第107頁。。這種以第一人稱“我”為敘述者的講述實質是“展示”——向那些無法接觸到戰(zhàn)壕的讀者大眾展示中國戰(zhàn)壕的面影,這種“展示”是客觀的、即時的、個人的,而這種第一人稱的敘述具有無須他人證實的權威性,至少在閱讀層面改變了讀者對“戰(zhàn)壕”這一陌生空間的想象。金敏玉在《上前線的印象》一文中,也講述去萬家埠七十九軍部慰勞一事,談及前方的情形和原先想象的完全不同,凡是有部隊駐扎的村子遠遠望去就知道里面有隊伍,“本來是破房子已成了新房子,不但已修理好,甚至把四圍的墻壁都漆上能改少目標的灰顏色。小路成了大路。原來沒有路的,也有了大路,還可開三輛卡車。他們的飯?zhí)谩⒉賵觥⒚┓俊⒄緧彽膷徫弧㈥帨稀磺卸甲兂闪诵碌摹D欠N做法,并不像我們想象那樣簡單。他們本身是丘八,而做出來的東西,卻像懂得藝術一樣做的,完全利用天然物資來建筑很美麗的東西。把稻草當作瓦片,竹子當作木材;泥土、青草,堆得高高的,切得方方的,當作板凳。再放大些,就成了床鋪。這些美麗而堅固的建筑物,都是他們從火線作戰(zhàn)下來休息幾天中造成的”(27)金敏玉:《上前線的印象》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地二年》,勞動婦女戰(zhàn)地服務團出版,1939年,第90頁。。

女兵與戰(zhàn)壕的“相遇”背后是對戰(zhàn)壕這一空間中“兵”的身份認同,但在認同中獲得一種雄強的男子氣概時,也容易陷入簡單的仇敵情緒,面對戰(zhàn)爭暴力時缺乏更為理性的反省與審視。服務團成員在工作報告中寫道槍斃漢奸等事,并以通信的形式將其提前發(fā)表在后方的報刊上,如秦秋谷在《槍斃漢奸——上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團通信之一》中寫到一個18 歲中國鄉(xiāng)村少年,被敵人利用去我方的戰(zhàn)壕里數(shù)炮位,結果使我方損失慘重,被抓之后即將面臨死亡,“他呆呆地站立在那里,一動也不動,頭頸上和腰間縛了一根繩子,像羔羊一樣任別人牽著,從他的呆頭呆腦的態(tài)度里看得出來,愚蠢得可憐,他上身穿著一件破舊不堪的棉背心和紐扣不奇的舊老布襟里短衣,褲子也撕得不能收拾了。簡直是個小叫花子”。這完全不是我們在抗戰(zhàn)電影中所看到的狡猾諂媚的漢奸形象,而是一個愚弱、無助、膽怯的鄉(xiāng)村少年。戰(zhàn)爭的殘酷一方面激發(fā)了軍隊為保存自身而殺死所有敵對者的本能,另一方面卻又流露出對生命的輕視,執(zhí)行者要在少年完全不知道自己將被槍斃時開槍,“直到他要處刑前的一剎那,他還飛快地向回家的路跑著”。服務團女兵以細膩的筆法描摹了少年的“死后”:“一顆子彈正從他的右后腦穿進去,由前額穿了出來,把他倒栽在棉花田里。鮮紅的血和腦漿汩得迸出來,濺在一朵朵的棉花上,一瓣瓣的棉花葉上,把白的花染得火紅,綠的葉染成紫降。”(28)秦秋谷:《槍斃漢奸:上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團通信之一》,《婦女生活》1937年第5卷第4期。“白花綠葉”和“鮮紅的血”并置一處,強烈的色彩對照,生與死的相隔,映照著戰(zhàn)爭的虛無與殘酷,伊瓦·戴維斯提醒我們:“現(xiàn)代戰(zhàn)爭往往扮演兩個潛在矛盾的角色。一方面,在國家危機和戰(zhàn)爭時期,他們是民族團結和愛國主義的焦點,這個聯(lián)系跨越了階級、地域、出身,以及年齡和性別的差異。另一方面,他們發(fā)展為一個現(xiàn)代高效的公司,其結構和目標是以最有效和創(chuàng)新的方式完善制造死亡和毀滅的能力。”(29)Nira Yuval-Davis,Gender and Nation,London:Sage,1997,p.97.

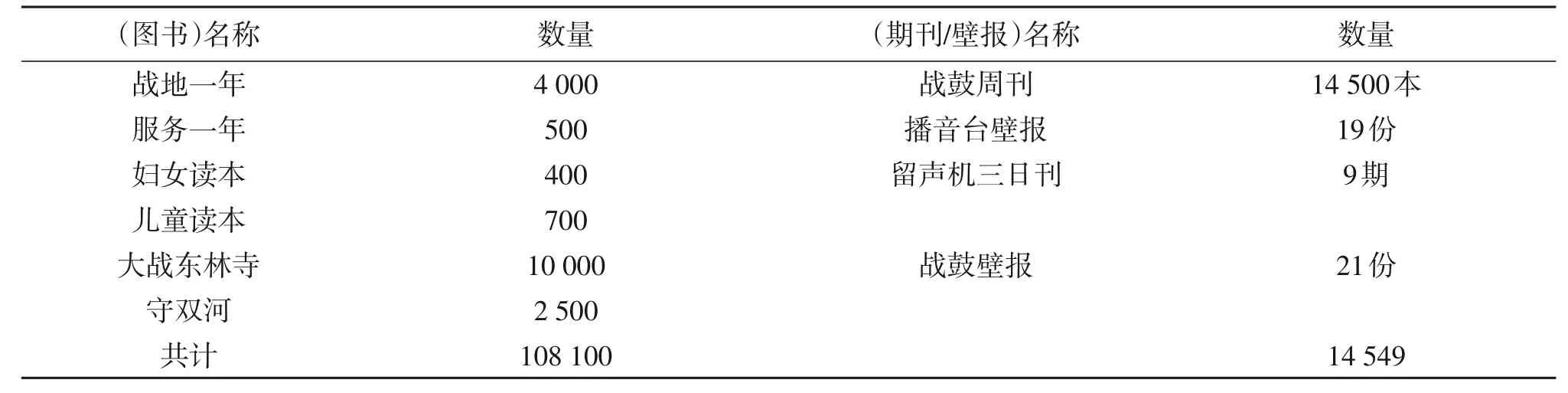

戰(zhàn)地服務團成員除以日記的形式記錄軍隊工作內容,也實踐著“文章下鄉(xiāng),文章入伍”這一口號,編輯出版了一系列《婦女讀本》《兒童讀本》及《戰(zhàn)鼓周刊》《戰(zhàn)鼓壁報》等,作為教育戰(zhàn)地民眾及士兵的教材。“文章”在戰(zhàn)地這一流動的空間中,除了圖書壁報等,更多地指向戰(zhàn)地戲劇一類的現(xiàn)場演出形式,這是文藝根據(jù)戰(zhàn)爭時代的需要所做出的調整。然而,由于參演人員并非職業(yè)演員,在短時間內要完成創(chuàng)作和演出并非易事,如根據(jù)十八軍將士的真實戰(zhàn)斗經歷而改編的話劇《大戰(zhàn)東林寺》就面臨這一難題,“《大戰(zhàn)東林寺》排演的時候,戰(zhàn)斗場面總是不容易演得像。特務連的留連長看到這一情況,連忙選了幾個士兵到服務團來表演白刃戰(zhàn),讓服務團的團員對拼刺刀有實感體驗,演起戲來就比較逼真了”(30)胡蘭畦:《胡蘭畦回憶錄(1901—1994)》,成都:四川人民出版社,1995年,第364頁。。這種邊學邊演邊創(chuàng)作的形式屬于一種典型的“突擊運動”/“突擊文化”,成為戰(zhàn)地戲劇的主要實踐形式(見表2(31)胡蘭畦:《回顧二年》,胡蘭畦編:《戰(zhàn)地二年》,第8頁。)。

表2 文字工作(從民國二十六(1937)年十月始至民國二十八年(1939)六月止)

是否應該將女兵的戰(zhàn)地工作報告視為一種更接近“真實”的寫作?或者說戰(zhàn)爭這一場域何以在女兵與其寫作之間建立并維持著一種虛擬而又不容置疑的“真實”關系?對于“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”所出版及發(fā)表的戰(zhàn)地工作報告/日記,從寫作動因及過程來看是“寫給他人看”或者說“不妨給他人看”的“假體日記”(32)趙憲章:《日記的私語言說與解構》,《文藝理論研究》2005年第3期。,這與團長胡蘭畦的編輯/作家身份有直接關系,使其在領導女兵“身體入伍”的同時帶著“文章入伍”的充分自覺,“戰(zhàn)地日記”的系列出版正是為抗戰(zhàn)初期全民動員工作造勢的彰顯,因為女性這一代表著柔弱、本應遠離戰(zhàn)爭的群體也親臨戰(zhàn)地,并且以筆記錄這三年的從軍歷程,為當時抗戰(zhàn)中的“新女性”提供了另類想象(33)“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”在當時受到社會各界特別是國共兩黨的認可,被樹立為中國婦女掙脫封建桎梏參與抗戰(zhàn)救國的時代典范。服務團成立后,上海各界名人如郭沫若、鄒韜奮等也曾親臨戰(zhàn)地示以慰勞;1938年在武漢青年會的大劇院里,宋美齡由羅卓英陪同接見了上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團的全體成員;1939年周恩來在延安女子大學的開學典禮上贊揚胡蘭畦所組織的戰(zhàn)地服務團在前線艱苦奮斗,是在抗戰(zhàn)洪爐中鍛煉出來的新女性,婦女地位的提高也是由于婦女努力參加革命而成的;1939年李濟深更是代表國民黨政府軍事委員會嘉獎胡蘭畦,授予其少將軍銜,任戰(zhàn)地黨政委員會政治指導員,使得胡蘭畦成為名副其實的“女將軍”。。只不過,作為“非專業(yè)寫作者”的女兵們身處歷史的現(xiàn)場,她們的文字更為直露和坦率,偶爾流露出對所在部隊第十九集團軍長官的敬仰、對同行部隊兄弟作戰(zhàn)的肯定絕非虛偽,但歷史殘酷正在于,這些均成為她們在1950 年后一系列運動中的“罪證”。

余論戰(zhàn)后:記憶的戰(zhàn)爭

1938 年,世界戰(zhàn)爭日益迫近英國之際,弗吉尼亞·伍爾夫創(chuàng)作了一部形式獨特的政論性小說《三枚舊金幣》,以女性的身份向國家說“不”——“作為女人,我沒有祖國。作為女人,我不需要祖國。作為女人,我的祖國是整個世界”(34)[英]弗吉尼亞·伍爾夫:《三枚金幣》,《伍爾芙隨筆全集》卷III,王斌等譯,北京:中國社會科學出版社,2001年,第1141頁。。當然,伍爾夫做出這樣明確的反戰(zhàn)宣言,是基于其激進的女權主義立場,大半個世紀前的英國或是世界的其他地方(尤其在前殖民或半殖民國家),女性幾乎被排除在所有公共事務之外,但當戰(zhàn)事爆發(fā),國家卻以民族之名號召婦女參與支持。那么,民族國家對于女性來說,究竟意味著什么?伍爾夫對國家的清醒認知,為我們提供了重新審視或者說是反證同時期中國女性與戰(zhàn)爭關系的視角,這是我們必須承認的事實:20 世紀30 年代的中國,社會各界各地區(qū)組織起形式不同的婦女團體作為民族/國家計劃的組成部分,雖然此時女性無論在私人領域或是公共空間的生存處境并不樂觀,但從其實踐層面來看,與其說女性從此被裹挾進由男性主導的戰(zhàn)爭暴力之中,不如說“她們”比“他們”還要更為積極自覺地迎接這場民族之戰(zhàn)。

然而,當戰(zhàn)爭的迷霧散去,對戰(zhàn)爭的重新書寫、回憶、敘述便接連浮出水面,構成了歷史當事人面對過往歷史、進而整合紛雜記憶以構筑身份認同的重要參照,如阿倫特所言:“除非經由記憶之路,人類將不能達到縱深。”(35)[美]漢娜·阿倫特:《過去與未來之間》,王寅麗、張立立譯,南京:譯文出版社,2011年,第89頁。。“戰(zhàn)地三年”后,“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”的故事并未就此結束。在新時期的后革命敘事中,無論是史學界對其前線活動的史實考察(36)參看陳群哲:《上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團述論》,《江西社會科學》1997年第9期;游海華《戰(zhàn)地服務與社會動員——上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團考察》,《安徽史學》2018年第2期。,抑或以此為原型的專題紀錄片及電視劇本的編寫,都使得這一團體被重新敘述。“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團”專題紀錄片的開頭有一段“前言”,將其定義為“由革命前輩何香凝倡導組織、著名的反法西斯戰(zhàn)士胡蘭畦為團長,中共地下黨派遣了黨團員參加的一支以上海青年女工為主體的婦女抗日隊伍”(37)參見專題紀錄片:《抗戰(zhàn)女兵——記上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團》,導演袁嘉錫,上海易點影視傳播有限公司拍攝制作,https://v.youku.com/v_show/id_XMjc0MTQ2OTkwNA==.,影像中大量珍貴的戰(zhàn)地照片再次將觀眾拉回歷史現(xiàn)場,但經典的革命敘事在契合官方政治意識形態(tài)下紅色歷史遺產構建的同時,將“活的歷史”轉化為具有“可讀性”“可視性”的視覺符號。

更有意味的是2016 年以服務團戰(zhàn)地經歷為藍本寫就的傳記《春早木蘭花》的出版。1940 年初版的《戰(zhàn)地三年》末尾“附錄”中有一張《工作人員簡歷表》,較為詳細地呈現(xiàn)這支女兵部隊成員的姓名、性別、年齡、籍貫、畢業(yè)院校、入伍年月等信息,絲毫未提個人的政治傾向等,只是從其來源看,前期成員以上海及周邊地方的女工為主,后期則以女師及女中院校畢業(yè)生為主,有明顯的教育背景上的差別。但在《春早木蘭花》(38)李博生、張小金:《春早木蘭花》,北京:西苑出版社,2016年。中,附錄中“上海勞動婦女戰(zhàn)地服務團人員情況”則凸顯其明確的政治立場,以“共產黨員”“共青團員”“進步青年”等對成員進行分類,且“還原”了一個以胡蘭畦為中心的中共地下黨組織。此書從目錄的設置上看是借用古典的章回體形式,內容上則屬于后人根據(jù)史料所作的歷史演繹,當年女兵們所著的《戰(zhàn)地一年》《戰(zhàn)地二年》《戰(zhàn)地三年》等更為接近歷史現(xiàn)場的抗戰(zhàn)實錄在后人“重寫”的“女兵故事”中僅據(jù)次要地位。基于為這支服務于國民黨軍隊的女性戰(zhàn)地服務團翻案,所以行文敘述中將其塑造為一支打入敵人內部的地下中共組織,且與幸存于世的服務團女兵當前的生活現(xiàn)狀相連接,特別是大篇幅講述為尋找戰(zhàn)友和為服務團“正名”的艱難過程,情節(jié)安排看似緊湊、前后呼應,不斷強調當事人的回憶以展示“真相”,然而越是努力越是顯得自相矛盾。

這觸及的恰恰是女性與國家關系的核心問題。戰(zhàn)時女兵的“書寫”與戰(zhàn)后的“被重寫”,使得這段歷史從女性主義、民族主義話語過渡到政治話語的博弈中,“女兵故事”已然從一個基于現(xiàn)代女性僭越傳統(tǒng)性別區(qū)隔而具有尊嚴感的行動,轉變?yōu)闉樽鼋y(tǒng)戰(zhàn)工作而打入“友軍”內部的具有特殊性內涵的政治行為。女性與戰(zhàn)爭的關系似乎并沒有那么簡單,“為誰而戰(zhàn)”成為一個需要“正名”的問題。那么,戰(zhàn)爭回憶與重寫在人際、代際、黨際之間的對話中究竟扮演何種角色?從寫作效果而言,后輩對戰(zhàn)爭歷史的重寫更多停留在為“父輩”討還歷史公道的層面,形成的是代際之間的記憶傳遞和情感共契,指向一個以血緣、團體、性別、身份認同為核心而構建的心智結構。無論是女兵成員在幸存后的回憶錄、女兵后人的再敘述、影像藝術的再呈現(xiàn)等等,在過去與現(xiàn)在之間滑動的同時,在刻意地抹掉一些不應該或不值得再去記憶的痕跡的同時,其實也隱含著對現(xiàn)實政治與社會文化的妥協(xié)式理解,將戰(zhàn)爭政治的受難者與幸存者都放置在新的框架中觀看,進而營造了一個非常“安全的”訴說空間。