醫聯體護士及患者對“互聯網+護理服務”的認知及態度調查

益偉清,張翠紅,黃慧佳,梁文艷,汪爭環,徐 青

(1. 上海市第八人民醫院,上海 200235;2. 上海市徐匯區龍華街道社區衛生服務中心,上海 200232)

“互聯網+護理服務”主要是指醫療機構利用在本機構注冊的護士,依托互聯網等信息技術平臺,以“線上申請、線下服務”的模式為主,為出院患者或罹患疾病且行動不便的特殊人群提供的護理服務[1]。我國已進入老齡化時代,且慢性疾病患者、失能及半失能人群占比巨大,對上門護理需求日益突顯;而當前護理機構及護士人數尚存在較多不足,并不能完全滿足群眾的健康需求[2]。為推進“健康中國戰略”的實施,提升醫療衛生現代化管理水平,優化資源配置、創新服務模式,滿足人民日益增長的醫療衛生健康需求,國務院辦公廳于2018年發布了《促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》,提出發展“互聯網+”醫療服務[3]。在醫療護理服務中融合推進“互聯網+”的創新模式,能夠盤活現有資源、共享有限的優質護理資源,充分促進信息流通,使護士的分配和工作更有效率;同時也可統籌發展醫療機構、社區和居家護理服務,增加護理服務供給,不斷滿足人民群眾多樣化、多層次的健康需求,尤其是在應對老齡化方面發揮重要作用[4-5]。上海市作為全國首批開展“互聯網+護理服務”的試點城市之一,近年來為推動“互聯網+護理服務”出臺了一系列政策[6-8]。而護士和患者參與意愿對推動該項服務發展至關重要。本研究針對上海市第八人民醫院及其轄區內的6 家醫聯體共建社區衛生服務中心的護士和患者進行調查,了解其對開展“互聯網+護理服務”的意愿,以期為相關政策的進一步推進落實提供參考。

1 對象與方法

1.1 對象2021 年4 月選取就職于上海市第八人民醫院及其轄區內6 家社區衛生服務中心的護士及其間收治的住院患者作為調查對象。護士納入標準:①具有護士執業資格證的注冊護士;②從事臨床護理工作1 年及以上。護士排除標準:①實習、進修護士及在非護理崗位工作的護士;②病假≥6 個月的護士。患者納入標準:①年齡≥60 歲;②收治于我院及轄區內6 家社區衛生服務中心的住院患者;③意識清醒。患者排除標準:因疾病原因轉院或死亡的病例。所有納入對象均自愿參與本研究。研究符合《赫爾辛基宣言》要求。根據描述性研究樣本量估算方法,樣本量應為變量數的10倍[9]。由于本研究針對護士和患者的調查變量數分別為18 個和11 個,因此估算樣本量分別為180 及110,且考慮20%的樣本流失率,最終估算護士樣本至少為216 名,患者樣本量至少為132例,本次研究最終調查護士648名、患者143例。

1.2 方法

1.2.1 調查工具

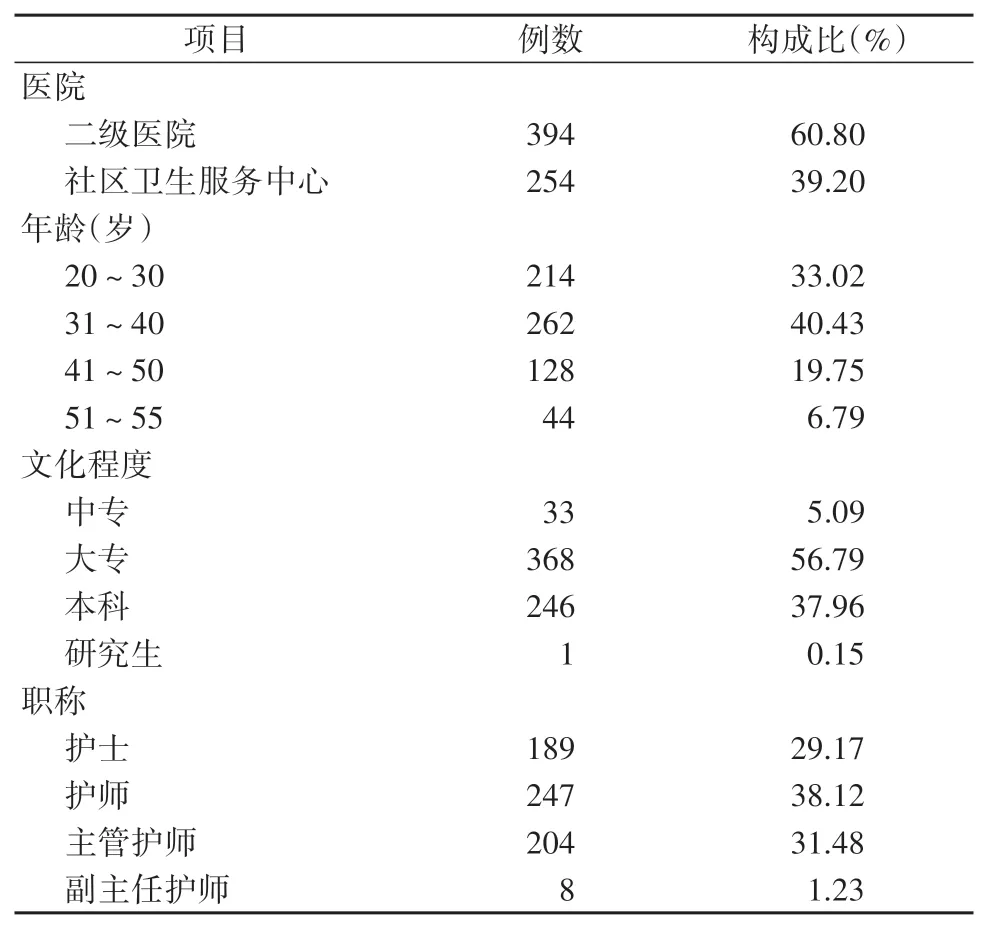

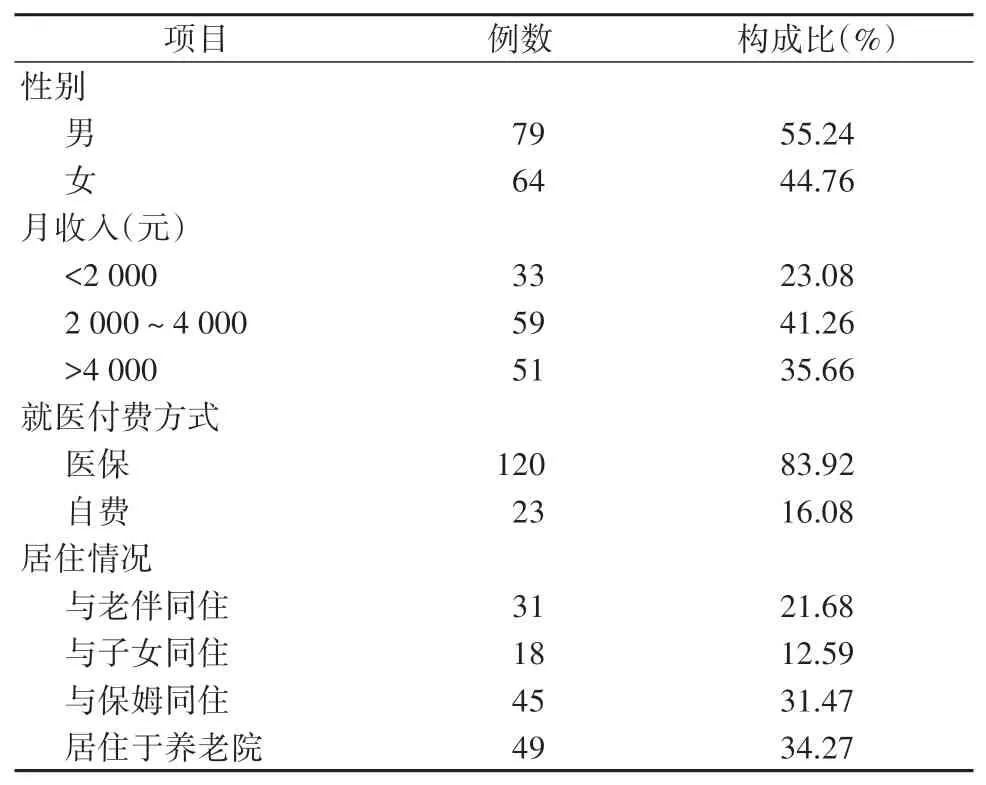

1.2.1.1 一般資料調查表包括護士一般資料調查表及患者一般資料調查表。均由研究者在文獻回顧的基礎上自行設計。護士一般資料調查內容包括所在醫院等級、年齡、文化程度、職稱等;患者一般資料調查內容包括性別、每月經濟收入、就醫付費方式、居住情況等。

1.2.1.2 護士對“互聯網+護理服務”的認知和意愿問卷由研究者自行編制,共14 個條目,包括是否參加過“互聯網+護理服務”、對“互聯網+護理服務”的認知、參加“互聯網+護理服務”的意愿等內容,每個條目均設置2~4 個選項,由被調查者自行選擇。此次調查顯示,問卷的Cronbach’s α系數為0.96。

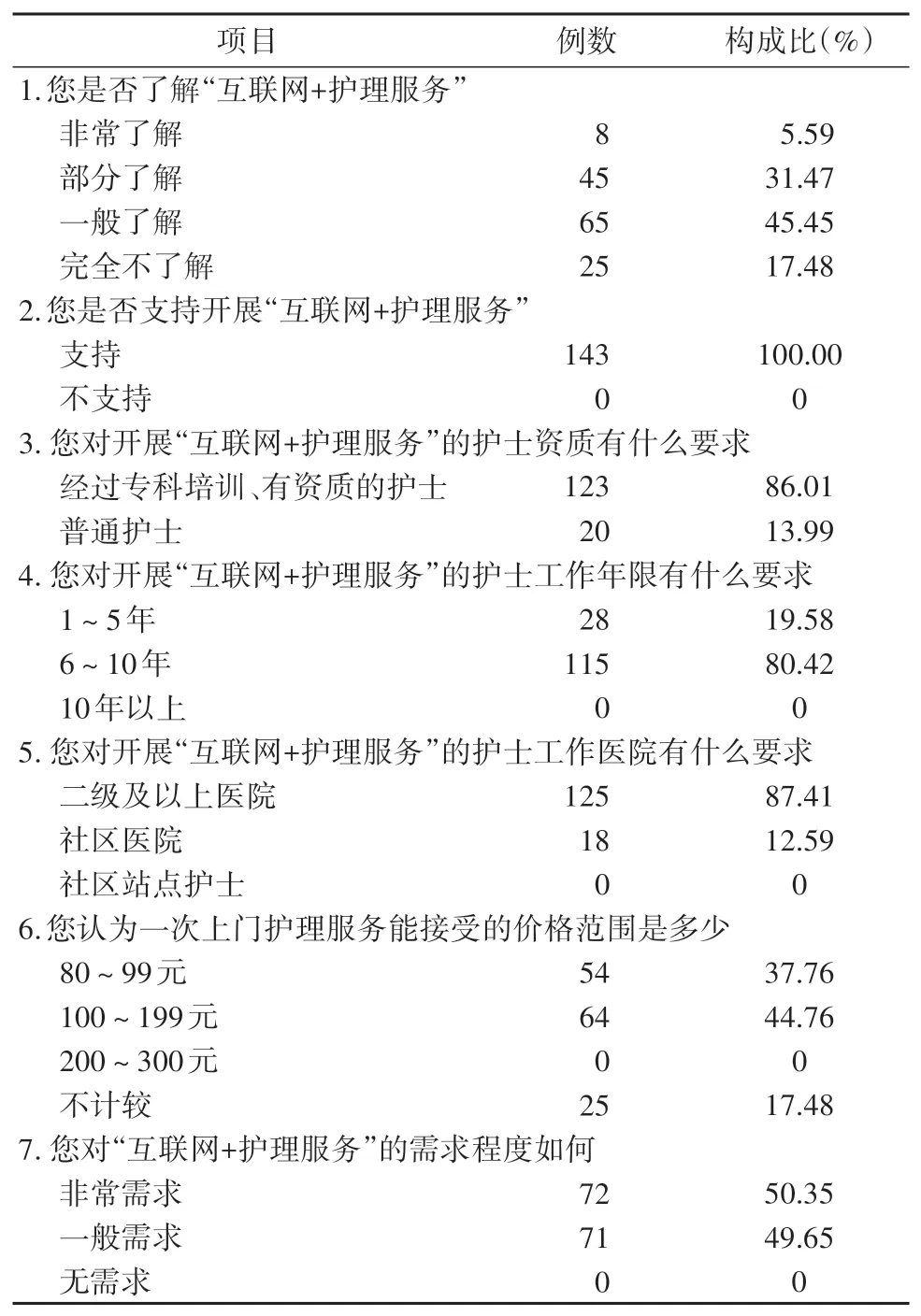

1.2.1.3 患者對“互聯網+護理服務”的態度和需求問卷由研究者自行編制,共7 個條目,包括對“互聯網+護理服務”的了解情況、支持度,對護士資質、工作年限、服務費用的要求等,每個條目設置2~4 個選項。結果顯示,問卷的Cronbach’s α系數為0.91。

1.2.2 資料收集方法調查前,由研究者對各醫院的調查實施者進行培訓,各自醫院建立課題項目管理組,由社區總護士長擔任組長,并對針對本醫院患者、護士等建立微信群,進行問卷相關知識培訓。調查時,使用統一的指導語向調查對象說明調查目的,征得其同意后,通過“問卷星”平臺發放問卷。問卷設計時設定針對相同的IP地址或微信號僅限填寫1次,且必須回答完所有問題方能提交問卷。問卷由各項目組長負責各自區域內調查人群發放。收回問卷800 份,其中有效的護士調查問卷648份,有效的患者調查問卷143份,有效回收率分別為98.9%和97.9%。

1.2.3 統計學方法將相關數據導出至Excel 2016 中,并采用SPSS 20.0 軟件對數據資料進行統計分析。采用例數、構成比對計數資料進行統計描述。

2 結果

2.1 被調查護士及護士一般資料此次研究共調查護士648 名,包括二級醫院394 名,占60.80%,社區衛生服務中心254 名,占39.20%。648 名被調查護士的年齡為20~55 歲。其中,碩士學歷占0.15%,本科學歷者37.96%,大專學歷56.79%,中專學歷5.09%。共調查患者143 例,包括二級醫院患者65 例、社區衛生服務中心患者78 例,年齡60~79 歲。被調查護士一般資料詳見表1,被調查患者一般資料詳見表2。

表1 被調查護士一般資料 (N=648)

表2 被調查患者一般資料 (N=143)

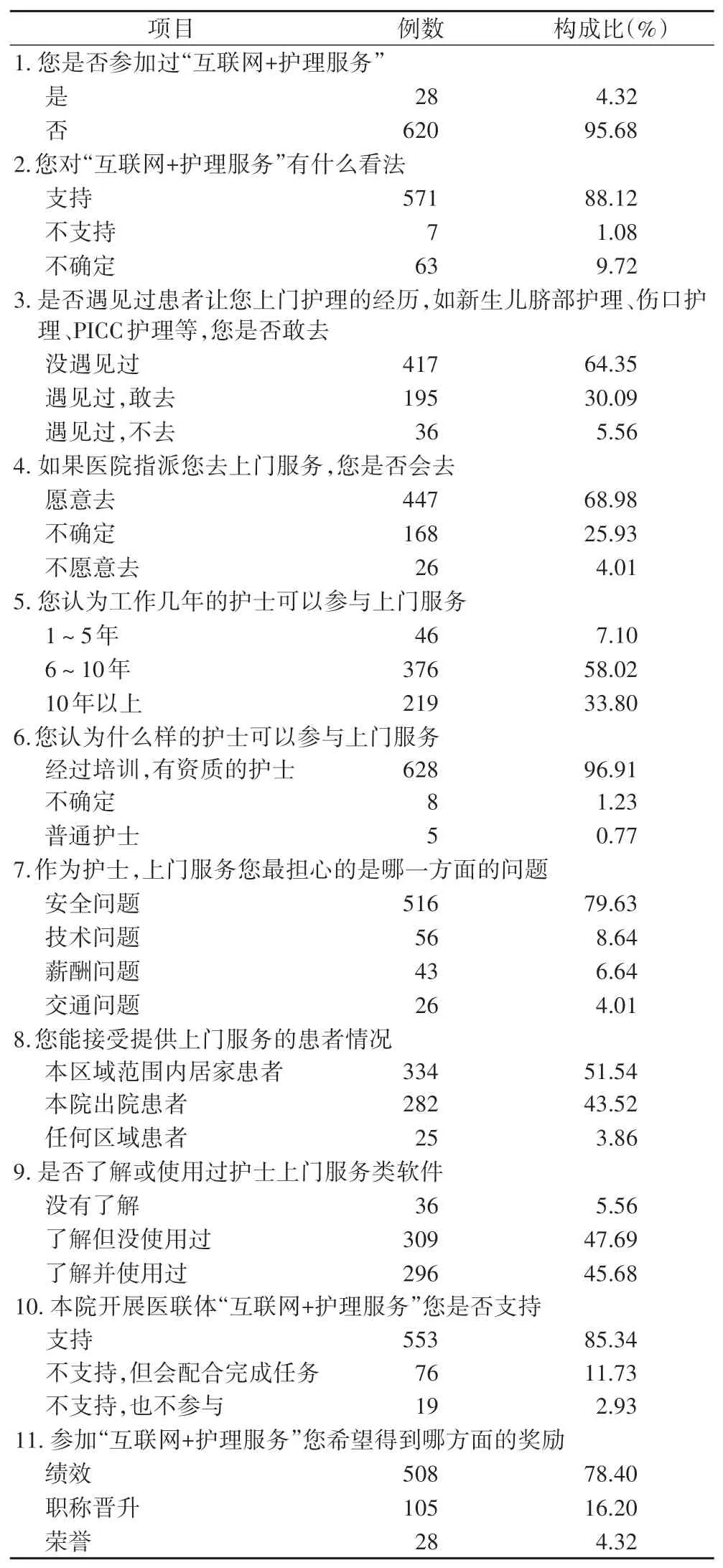

2.2 護士對“互聯網+護理服務”認知和意愿情況648名被調查護士中,有88.12%表示支持開展“互聯網+護理服務”,85.34%的護士支持在醫聯體內開展“互聯網+護理服務”。但曾參加過“互聯網+護理服務”的護士僅有4.32%。96.14%護士選擇上門服務的對象為本區域范圍內的居家患者及出院患者。對于參與“互聯網+護理服務”希望得到的獎勵,78.40%的護士希望得到績效方面的體現,16.20%的護士希望能在職稱晉升方面得到獎勵。92.9%的護士認為應由5年及以上工作經驗的護士提供上門服務,96.91%的護士認為參與上門服務的護士應經過專科培訓,且具有相關資質。具體護士對“互聯網+護理服務”的認知和意愿情況詳見表3。

表3 護士對“互聯網+護理服務”的認知及態度(N=648)

續表

2.3 患者對“互聯網+護理服務”的態度及需求情況被調查的143 例患者均表示支持“互聯網+護理服務”的開展,且有相關需求;但僅有5.59%的患者表示非常了解該項服務;80.42%的患者認為應該由具有5年及以上工作經驗的護士參與上門服務,86.01%的患者希望參與上門服務的護士經過專科培訓且具有相關資質。82.52%的患者認為一次上門護理服務的價格小于200元較能接受。具體調查結果詳見表4。

表4 患者對“互聯網+護理服務”的態度及需求(N=143)

3 討論

3.1 區域醫聯體“互聯網+護理服務”開展情況我院地處上海市徐匯區,是上海市第六人民醫院緊密醫聯體單位,在項目開展過程中起著指導作用。轄區內有6 家社區衛生服務中心作為醫聯體共建單位。我院牽頭區域醫聯體內各社區衛生服務中心護理部開展區域“互聯網+護理服務”,并利用微信公眾號、區域全專平臺等,對社區衛生服務中心護理人員進行線上會診、指導、評估。對于部分傷口面積較大、護理風險較高的患者,由本院專科護理團隊負責落實上門護理;經專科護士評估審核,護理風險較低的案例可安排社區專科護士上門服務。每個上門服務案例都建立上門服務工作日志,記錄護理過程,必要時及時在微信群內進行反饋、探討、溝通等。

3.2 被調查護士及患者對“互聯網+護理服務”的認知和態度

3.2.1 態度較積極,認識待加強此次調查的648 名護士及143 例患者大多對開展“互聯網+護理服務”表示支持。這也與相關研究結果一致[10-11]。且結果顯示,有17.48%的患者對“互聯網+護理服務”完全不了解,僅有4.32%的護士參加過“互聯網+護理服務”。這也說明“互聯網+護理服務”有待進一步宣傳和推廣。同時,表3顯示,51.54%的護士可以接受為本區域范圍內的居家患者提供上門護理服務,43.52%的護士愿意接受為本院出院患者提供上門護理服務。這可能與護士對相關患者群體的病情更加了解、對周邊環境更加熟悉等有關。

3.2.2 關注上門護士的資質護士的工作經驗和資質會直接影響上門護理服務的質量。結果顯示,96.91%的護士及86.01%的患者均認為提供“互聯網+護理服務”的護士應經過專科培訓并取得相應資質。同時,40.74%的被調查護士認為“互聯網+護理服務”應主要由社區護士開展,而有87.41%的患者希望能由二級及以上醫院的護士提供上門護理服務。由于我國居家醫療服務起步較晚,加之諸多因素限制,社區護理發展不均衡,“互聯網+護理服務”發展緩慢,護理服務質量也參差不齊,這些都增加了患者選擇上門服務的顧慮[12]。目前,護士多利用自己的休息時間開展上門護理服務,在一定程度上會影響其參與積極性。而社區衛生服務中心與患者接觸機會較多,護士工作強度和工作量均較二、三級醫院相對更小,可能會有更多時間和精力完成上門服務。

3.2.3 護患雙方對收費標準的期望存在一定差異目前,“互聯網+護理服務”收費尚缺乏統一標準,多采用即時收費服務模式;費用包括基本上門費和服務費,價格浮動區間較大[13]。本次調查顯示,64.97%的護士希望上門服務費用為200~300 元/次,而有82.52%的患者希望一次上門服務的價格在200 元以內。可見護患雙方對于上門服務費用的期望存在較大差異。在費用結算方面,67.13%的護士希望第三方平臺能按次結算費用。但目前“互聯網+護理服務”主要由用戶登錄第三方平臺下單,尚未納入醫保,費用支付以患者自費為主[14]。因此,對于經濟條件一般的家庭,因顧及費用問題會較少選擇上門服務。這也一定程度上制約了相關服務的開展。

3.2.4 部分護士存在顧慮護理操作風險及護士人身意外風險是“互聯網+護理服務”實施過程中需考慮的關鍵問題[12]。表3 顯示,護士對于提供上門護理服務比較擔心的問題,按選擇比例排序依次為:安全問題(79.63%)、技術問題(8.64%)、薪酬問題(6.64%)和交通問題(4.01%)。有35.65%的護士經歷過患者要求提供上門護理服務,但其中有15.58%的護士表示不敢去。國外有研究指出,接受上門服務的患者中,有13%經歷過1 次醫療安全不良事件,20%~33%經歷過藥物問題或藥物不良反應[15]。上門醫療服務由于環境特殊、且相關判斷及救治缺乏團隊協作,因此具有一定的風險。國外有研究顯示,提供上門醫療服務人員遭遇非肢體暴力的發生率為51.5%[16]。醫護人員在自行前往患者住所的過程中,交通工具故障、惡劣天氣、道路濕化等環境因素等都會對其安全產生影響[14]。

3.2.5 大多護士希望有直接獲益表3顯示,有94.60%的護士希望參與“互聯網+護理服務”能與績效及職稱晉升獎勵掛鉤。管理者一方面可通過相關獎勵提升護士參與的積極性,另一方面也需避免護士在經濟利益驅動下對“互聯網+護理服務”與日常醫院護理工作精力分配不合理,帶來安全隱患。有研究[17]建議,可通過互聯網平臺設置護士每月服務時間或服務次數的上線的方式規避相關問題。

3.3 深入開展“互聯網+護理服務”的建議與思考

3.3.1 政策層面政府相關部門一方面需進一步制訂和完善“互聯網+護理”相關安全制度及法律法規,切實保障護士安全;另一方面還應兼顧服務者、患者、互聯網平臺等各方利益,結合大數據精準分析“互聯網+護理服務”的成本與效益,并以此為基礎確定服務價格與調整機制、建立居家護理患者分類系統,進而降低患者購買“互聯網+護理服務”的消費成本。同時,還可積極探索“互聯網+護理服務”與老年照護服務補助制度、基本醫療保險、長期護理保險、商業保險等對接方式,并利用“互聯網+護理服務”平臺、醫院、社區等多場景加大對收費標準及補助政策的宣傳力度,使真正有護理服務需求的社區居家患者能夠知曉并享受到相關服務[12]。同時,也可設定不同程度的報銷和收費比例對護理需求進行分流[18]。且針對重度功能障礙且經濟困難者,可提供全額或部分補助,以保障老年人長期護理服務需求[19]。

3.3.2 醫院層面醫院應制訂相應的安全管理制度與流程,包括安全組織架構、安全培訓課程、護理個案風險評估、意外及危險事故防控演練等。同時,充分發揮醫聯體的作用,加強對社區醫院的專科護理能力支撐,加強護士的專業理論及技能培訓,組織護士學習護理質量標準,強化護理的安全意識和質量意識,推進“互聯網+護理服務”的可持續發展[20]。我院護理部已組織45 名轄區內社區護士,完成了一期PICC 維護專項培訓班,幫助社區護士提升專科護理能力。

3.3.3 第三方層面應充分發揮第三方平臺的作用,為簽約護士提供有效的安全保障措施。①規范流程、加強監督。加強醫聯體中上級醫院對簽約護士的技術指導和監管,對上門服務人員進行統一規范化培訓;同時需要醫師作為技術支持參與,綜合能力評估合格的護士方可提供上門服務。上門服務時,護士需嚴格按照護理服務規范和技術操作規程進行操作,對各服務環節進行攝像或拍照記錄等,以保證服務質量,減少因不規范護理產生的糾紛[21]。②優化硬件、智能管理。建議為上門護士配備具有攝像、拍照、定位、一鍵報警等功能的護理記錄儀,護士上門服務期間可自行控制開啟實時定位與錄像,如遇位置長時間未更新、路線有異常等情況,設備終端可自動聯通公安報警[17]。③購買保險、保障安全。平臺可將患者支付的部分費用作為管理費為簽約護士購買保險,一旦發生醫療糾紛,平臺可介入協調善后。

4 小結

調查顯示,區域醫聯體范圍內的大多護士及患者對于“互聯網+護理服務”的開展均持較積極態度。但目前我國“互聯網+護理服務”尚處于探索試行階段,存在相關制度不完善、護理收費不統一等諸多問題,需要政府、醫院、社區各層面協作,醫保、公安、第三方平臺等多部門合作,共同推動此項工作的開展。今后也有待擴大樣本范圍和樣本量,開展更深入研究,以持續關注“互聯網+護理服務”開展中的相關問題。