新型冠狀病毒肺炎疫情常態化防控期間基于Kaiser模型的急診科護理管理災害脆弱性分析

杭繼紅

(上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院,上海 200127)

新型冠狀病毒(以下簡稱為“新冠”)肺炎疫情自2019 年底暴發以來,對各國、各地都造成了較大影響。在持續近3 年的常態化疫情防控管理工作中,廣大醫護人員持續奮戰在一線。急診科護士作為特殊的群體,由于護理工作量大、工作節奏快、突發事件多,且各工作環節存在較多不確定性,因此面臨著更大的疾病感染風險。故對急診科護理管理工作進行科學、系統的風險識別、評估和分析,對醫院整體疫情防控管理具有重要意義。災害脆弱性分析(hazard vulnerability analysis,HVA)是指對易受危險侵襲的方面進行查找和確定,判斷其災害的類別、影響程度的大小,同時考察和分析人們對這種災害的抵御能力,找出薄弱環節,采取相應預防和應對措施,以減少和降低損失[1]。近年來,災害脆弱性分析在醫療衛生領域得到了廣泛關注和應用[2-4]。Kaiser模型,即凱撒模型(Kaiser model),是指通過關鍵知情人對公共事件類、技術事故類、資源保障類、人員傷害類4 個方面風險事件就可能性和嚴重性(包括影響程度和應急防范兩部分)進行風險分析的一種量化工具[5],可為醫院管理者提供科學、系統的風險評估工具和質量改進依據。國內外研究顯示,KAISER 模型不僅可用于醫院整體的風險分析,而且還可用于護理部、血液內科、兒科、消毒供應中心等部門的應急管理,且均取得了較好的應用效果[6-9]。該模型能夠幫助管理者識別出系統存在的各種風險事件及其嚴重性,并及時采取有針對性的應急準備措施,包括響應機制的制訂和完善、加強內外聯動和應急演練等內容,以填補風險漏洞和短板。本研究采用KAISER模型對上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院急診科護理管理工作進行風險評估,以明確新冠肺炎疫情常態化防控期間急診科護理管理工作中可能存在的不足,有針對性地指導急診科護理開展應急管理工作,提高急診護士的疫情防控應對能力。

1 對象與方法

1.1 對象2020 年7-8 月,采用目的抽樣法選取就職于上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院的82 名急診科護士為調查對象。納入標準:①取得護士執業資格證書且在急診科工作1 年以上;②參與新冠肺炎疫情防控工作;③知曉研究目的并自愿參與研究。排除進修、短期培訓或實習的護士。

1.2 方法

1.2.1 組建研究小組研究小組由8名成員組成,包括急診大科護士長1名(擔任組長,主要負責人員調動)、護理部干事1名、搶救室護士長1名、急診科病房護士長1名、急診科護理質量控制人員1名、急診科疫情防控護士3名。8名成員中,男1名,女7名;年齡28~45歲,平均年齡(35.75±6.11)歲;工作年限5~20年,平均工作年限(11.00±4.47)年;本科6 名,碩士2 名;初級職稱3 名,中級職稱4名,副高級職稱1名。大科護士長主要負責災害脆弱性分析培訓,護理部干事負責文獻檢索,其他成員負責急診科護理災害脆弱性分析調查問卷的制訂、發放及數據收集和分析。

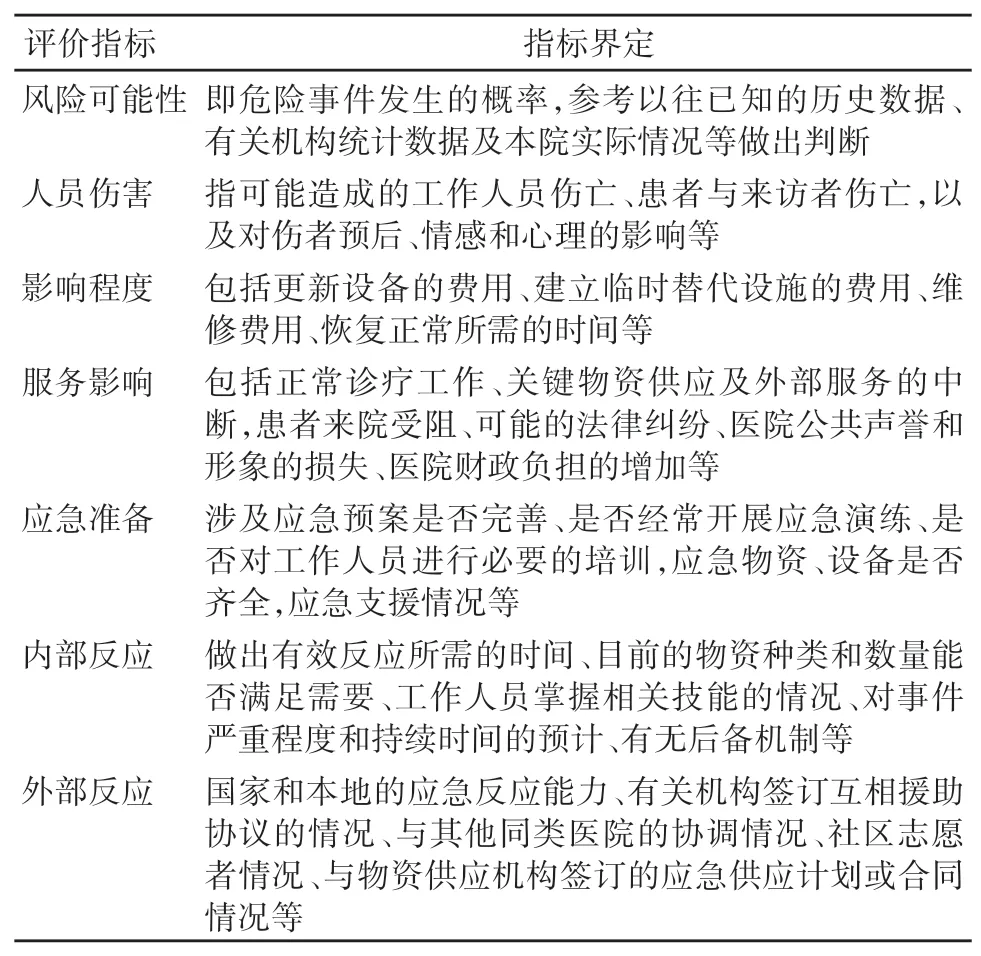

1.2.2 編制急診科護理災害脆弱性分析調查問卷研究小組成員在檢索學習相關高質量文獻[10-13]的基礎上,結合我院具體情況、急診科新冠肺炎疫情防控預案和防控現狀等,以Kaiser 模型為指導,采用頭腦風暴法,提出20 項急診科護理管理相關風險事件,涉及患者從急診就診到轉出的全過程。20 項風險事件包括公共事件類(3 項)、技術事故類(5 項)、資源保障類(3項)及人員傷害類(9 項)四大類。圍繞此20 項急診科護理管理相關風險事件編制災害脆弱性分析調查問卷,每一項風險事件均對應發生的可能性和嚴重性2項主要評分指標。嚴重性又包括影響程度和應急防范2 個指標。其中,影響程度包括人員傷害、財產損失、服務影響3 個指標;應急防范包括應急準備、內部反應、外部反應3 個指標,各指標的具體概念界定詳見表1。每個指標分為“無/不適用、低、中、高”4 個等級,分別計0~3 分,其中應急防范為反向計分。通過專家函詢,得到該問卷的內容效度為0.85;調查結果顯示問卷Cronbach’sα系數為0.81。

表1 各評價指標及概念界定

1.2.3 調查方法研究小組成員通過微信群向調查對象發放由問卷星制作的電子問卷鏈接,并介紹本研究的目的和意義,以及問卷中各指標的含義、賦分標準和問卷填寫要求;要求被調查護士根據醫院疫情防控政策、科室的院級協調會工作記錄、新冠肺炎疫情期間急診科護理防控準備情況等,對20 項風險事件進行評分。之后,研究小組成員及時在問卷星后臺下載數據并檢查數據有效性。本次研究共回收問卷82 份,其中有效問卷82份,有效回收率為100%。

1.2.4 統計學方法采用Excel 2016 進行數據錄入與分析。根據Kaiser 模型運算規則計算各護理風險事件的相對風險值。相對風險值(%)=[(可能性評分/3)×(嚴重性各項評分之和/18)]×100%[14]。

2 結果

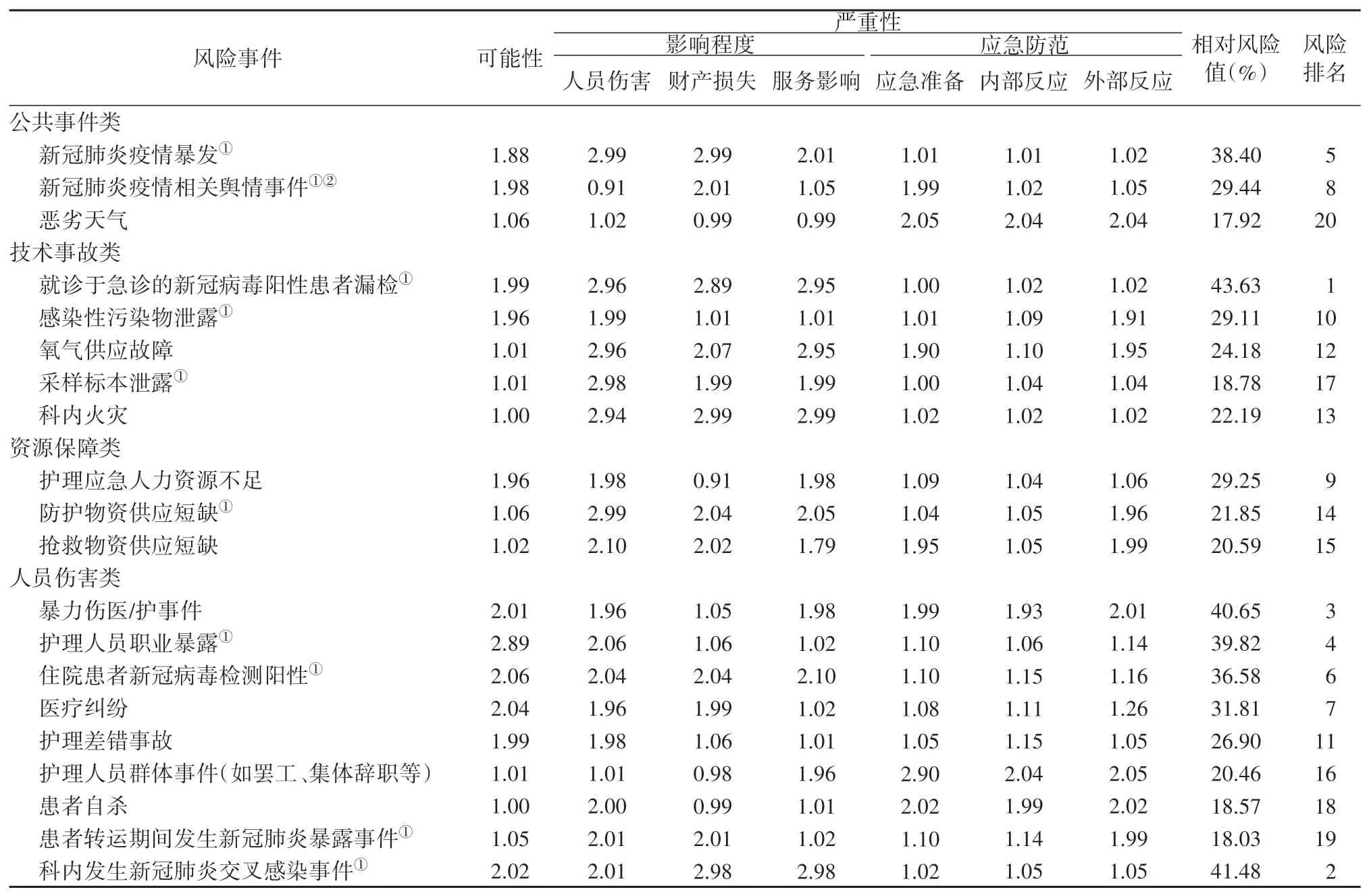

圍繞急診科護理管理可能面對的風險事件,對82名急診科護士的調查結果顯示,相對風險值位居前5位的依次是:就診于急診的新冠病毒陽性患者漏檢、科內發生新冠肺炎交叉感染事件、暴力傷醫/護事件、護理人員職業暴露、新冠肺炎疫情暴發。各風險事件具體評分及相對風險值情況詳見表2。

3 討論

3.1 急診科護理管理風險事件相對風險值排序分析在新冠肺炎疫情常態化防控期間,國家高度重視醫院感染防控工作。2020 年12 月22 日,國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布了《關于進一步做好常態化疫情防控下醫療機構感染防控工作的通知》[15]。通知提出,醫療機構要建立感染防控巡查整改制度,定期對各科室、各部門進行巡查,查找梳理風險隱患。本研究應用Kaiser 模型對在新冠肺炎疫情防控期間可能影響急診科護理管理工作正常運行的各種潛在危害因素進行災害脆弱性分析,發現急診科護理管理工作存在20 項可能的風險事件,其中與新冠肺炎疫情相關的護理風險事件有10 項(50%),且相對風險值排名前5 的風險事件中,4 項與疫情相關。這表明,因新冠肺炎疫情帶來的各種風險事件是目前急診科護理管理者要首先識別并重點關注的內容。多項研究顯示,流行病暴發事件屬于低風險事件[16-17]。表2 顯示,新冠肺炎暴發事件的相對風險值為38.35%。這提示疫情暴發前期醫務人員對傳染病暴發和院內防控意識不強。風險事件的預警方向和嚴重程度會受到新冠肺炎疫情變化、醫院及科室具體情況及管理模式的影響。由表2可知,相對風險值排名前5位的急診科護理管理風險事件依次為:就診的新冠病毒陽性患者漏檢、科內發生交叉感染、暴力傷醫/護事件、護理人員職業暴露、新冠肺炎暴發。近年來,國內外新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻,加之變異毒株的感染性和傳播力增強,無癥狀感染者增多等,均增加了急診防疫一線護士的工作量和感染風險。護理管理者需在確保急診日常護理工作正常完成的同時,加強新冠病毒肺炎疫情相關對護理風險的控制,并制訂相關預案。同時,急診科護理管理者應持續加強疫情常態化防控策略,并確保日常急診護理服務有序開展,以確保新冠肺炎患者不漏檢、住院患者和護理人員零感染、科室新冠肺炎交叉感染事件及醫療沖突事件零發生等。

表2 急診科護理管理災害脆弱性分析結果

3.2 根據災害脆弱性分析結果完善急診科護理管理制度

3.2.1 加強急診就診患者流行病學調查及核酸篩查表2 顯示,新冠肺炎陽性患者漏檢事件的相對風險值最高。可見,對就診患者進行新冠病毒核酸檢測在急診工作中至關重要。急診科護理管理者需對患者流行病學調查流程持續優化和改進,不斷完善患者篩檢和分診管理制度,并根據新冠肺炎相關最新指南[18-19]和風險區域的疫情風險等級等,及時更新篩檢方案。

3.2.2 加強院內各級人員培訓管理,降低交叉感染風險表2 顯示,科內新冠肺炎交叉感染事件相對風險值高達41.48%。涉及該事件的人群除醫護人員外,還包括醫療輔助人員(如衛生員、護理員、配餐員、物流配送、保安等)、患者、陪護人員等。我院聯合服務中心協作處室對醫療輔助人員開展了《醫院空氣凈化管理規范》和《醫療機構消毒技術規范》專項培訓,并將相關人員的感染防控措施落實情況納入病區護士長管理指標[11]。

3.2.3 關注患者心理,和諧護患關系結果顯示,傷醫/傷護護理風險事件的相對風險值位列第三。新冠肺炎疫情防控期間,各醫院的就診流程、醫療資源供給均發生了很大變化。一方面,患者就診時會在一定程度上感到不便;另一方面,患者在就醫期間一旦成為疑似或確診病例需要隔離,會因缺乏心理準備而出現抵抗、否認、恐懼等心理狀態變化。而這些均會給當前脆弱的醫患關系帶來嚴峻挑戰。因此,疫情期間,急診科護理管理者不僅要加強護士疫情防控專業知識的培訓,還需重視人文知識和溝通技巧培訓,關注患者的心理情緒,給予其全面的身心支持,以提高患者應對疾病的信心。此外,在疫情常態化防控階段,急診科患者人流量大,醫護人員需做好溝通、解釋和就診引導工作,將醫患/護患沖突發生的可能性降到最低,以穩定醫療秩序[20-22]。

4 小結

本研究通過Kaiser 模型對新冠肺炎疫情防控期間的急診科護理管理工作進行災害脆弱性分析,總結了涉及公共事件、技術事故、資源保障及人員傷害4 個類別的20 項風險事件。其中,新冠肺炎相關的護理高風險事件占50%。護理管理者可據此來識別和評估護理管理工作中的各種潛在風險,確定特殊時期護理應急管理中的薄弱環節,并及時完善相應流程、持續加強防控措施,將新冠肺炎疫情對急診科正常護理工作的影響降到最低。由于Kaiser 模型的評估結果偏主觀,不同部門的人員對同一風險事件的認定標準可能存在不同,且風險事件具有時效性,其風險種類和風險值也會隨時間和內外環境等因素的變化而改變。因此,各級醫院可根據具體情況,對不同科室或部門定期進行災害脆弱性分析,以更好地指導常態化疫情防控階段正常醫療護理服務的有序推進。