屏幕正在養成“問題兒童”嗎?

陸文祥 李曉巍

[摘 要] 由于當前關于屏幕暴露與學前兒童問題行為關系的已有研究存在相互矛盾的觀點,因此有必要進一步澄清兩者之間的關系,為規范和引導學前兒童的屏幕使用提供科學依據。本研究經過文獻檢索和篩選,納入43篇量化研究中的48項獨立樣本和76 049名被試數據進行元分析,結果發現,學前兒童屏幕暴露與問題行為呈低程度的正相關(r=0.169);被試年齡和暴露時長對兩者關系的調節效應顯著,0~3歲兒童屏幕暴露、過度使用電子媒介與問題行為的正相關程度更高;媒介類型與研究設計對兩者關系的調節效應均不顯著。為促進學前兒童在數字時代的健康成長,家長應正視電子媒介的客觀存在,樹立積極的教育態度,通過規范自身的電子媒介使用習慣,提前為兒童篩選具有教育意義的媒介內容,限制兒童使用媒介時間,積極參與兒童媒介使用過程等方式,盡力避免電子媒介對學前兒童的不良影響。此外,社會各方也應積極關注學前兒童屏幕暴露,共同助力家庭媒介教育。

[關鍵詞] 屏幕暴露;媒介使用;問題行為;元分析

一、問題提出

屏幕暴露(screen exposure)指個體接觸屏幕類電子媒介的一系列活動。[1]隨著信息技術的快速發展,以智能手機、平板電腦等為代表的新興電子媒介走進千家萬戶,它們與電視、計算機等傳統電子媒介共同構成了兒童生活中的媒介生態。作為數字原住民,學前兒童超前接觸、過度使用電子媒介已成為普遍現象。調查顯示,98%的學前兒童在4歲前接觸過一種以上的電子媒介,[2]多數學前兒童在1歲前就接觸過電子媒介,這遠早于他們能操作和理解電子媒介的年齡。[3]除過早接觸之外,媒介使用時長的問題也不容樂觀。大部分學前兒童日均使用時長超2小時。[4][5]這一現象引起了學界對屏幕暴露的廣泛關注與擔憂。為此,研究者展開了多項研究,發現屏幕暴露對學前兒童的學習與發展造成了一系列消極影響,包括情緒和行為問題、[6]執行功能發展遲緩、[7]睡眠問題等。[8]可見,電子媒介作為學前兒童生活中無處不在的要素,已然成為影響學前兒童學習與發展的重要因素之一,因而有必要重視對學前兒童屏幕使用的規范與引導。

然而,屏幕暴露與學前兒童發展的關系并不僅是簡單的負相關,不同研究之間存在相互矛盾的觀點,[9]導致難以明確應如何規范和引導學前兒童使用電子媒介。因此,有必要針對學前兒童屏幕暴露的有關研究中存在爭議的主題,進行澄清和說明,為學前兒童科學使用電子媒介提供明確且充分的參考依據。在當前有關的研究結論中,學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系是主要的研究爭議之一。其中,有的研究證實了屏幕暴露對攻擊性行為、情緒問題、注意力缺陷、同伴交往問題等的消極影響。[10][11]例如,梅米特(Mehmet)發現,學前兒童在1歲和3歲時的屏幕暴露時長可以顯著正向預測其7歲的注意力問題。[12]齊默曼(Zimmerman)等人發現,兒童在學前階段越頻繁看電視,進入小學后越有可能欺凌和攻擊他人。[13]并且,還有研究發現,不管是內化問題行為(如情緒問題),還是外化問題行為(如攻擊行為),屏幕暴露的負向影響作用均顯著,且其系數的差異不大。[14][15]然而,也有研究發現,學前兒童屏幕暴露與問題行為并無統計學意義的相關性,這一結論在橫斷研究和追蹤研究中均得到了證實。[16][17]另有研究發現,學前兒童屏幕暴露有可能緩解問題行為,接觸含有教育性元素的影視節目或電子游戲的學前兒童會表現出較低水平的攻擊性和更高頻次的親社會行為。[18]馬雷斯(Mares)等人發現,簡單易懂的、重復的、含有親社會元素的歌曲視頻能夠有效地激發學前兒童的幫助行為。[19]

關于已有研究結論為何不一致,進一步分析后可以發現,其潛在的影響因素包括年齡、暴露時長、媒介類型、研究設計等。首先,年齡越小,屏幕暴露引發問題行為的風險越高。一項關于2~5歲幼兒屏幕暴露的橫斷研究發現,年齡越小的幼兒使用電子媒介,其被報告的問題行為越多。[20]托莫普洛斯(Tomopoulos)等人發現,2歲以下的學前兒童更有可能接觸不適宜的媒介信息,這是因為家長普遍認為他們看不懂這些信息,接觸后不會有實質性的影響,所以家長并不會有意識地讓他們回避,[21]但實際上這與學前兒童的問題行為緊密相關。此外,研究發現,0~3歲學前兒童在接觸電子媒介時存在遷移障礙(transfer deficit/ video deficit),他們表征能力較低,難以理解電子媒介中的二維信息,無法從中受益,更有可能引發消極的發展后果。[22]

其次,多項研究普遍證實,暴露時間越長,學前兒童電子媒介使用與問題行為的相關性越強。其中,博恩伯格(Boneberger)等人發現,很少使用電子媒介與問題行為關聯不大,但頻繁使用電子媒介會引發甚至強化問題行為。[23]帕克斯(Parkes)等人發現,相比看電視時間小于1小時的學前兒童,看電視時間持續超過3小時的兒童,其問題行為得分顯著上升了13%。[24]塔馬納(Tamana)等人發現,日均屏幕使用時間超2小時的學前兒童出現外化問題行為的風險是時間小于30分鐘的學前兒童的5倍,出現內化問題行為的風險是5.9倍。[25]但同時,也有一些研究指出,無論時間長短,屏幕暴露與問題行為均不存在顯著的相關性。[26][27]

再次,不同媒介類型與問題行為的關系并不一致,且不同研究中關于此的結論存在矛盾。有研究發現,看電視會強化問題行為,但使用其他交互式電子媒介(如電子游戲、虛擬現實等)與問題行為無關。[28]并且,井上(Inoue)等人發現,相比于完全不接觸電子媒介,適當地玩電子游戲似乎是問題行為的保護性因素。對此,研究者認為,這可能是一些益智性電子游戲的功勞。[29]然而,普蘭(Poulain)等人發現,看電視并不能預測其問題行為,但使用電腦、智能手機等交互式電子媒介能顯著負向影響其后期的問題行為。[30]

另外,研究設計也是影響二者關系的因素之一。對比橫斷研究和追蹤研究可以發現,學前兒童屏幕暴露的短期影響更顯著。米斯特里(Mistry)等人的追蹤研究發現,學前兒童在前期頻繁使用電子媒介,隨后逐漸減少使用,并不會引發其問題行為。[31]劉(Liu)等人發現,在追蹤數據中,相比于屏幕時間小于2小時,時間大于2小時的學前兒童在4歲時發生問題行為的可能性是前者的1.30倍,在橫斷數據中是1.76倍。[32]尼拉南(Niiranen)等人發現,兒童在18個月時的屏幕暴露無法預測其5歲時的問題行為,但在5歲時的屏幕暴露與其5歲時的問題行為密切相關。[33]這意味著屏幕暴露會引發學前兒童即時的問題行為,但從長期來看,這種影響可能會逐漸減弱甚至消失。

綜上所述,學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系究竟如何,以及二者關系受何種因素影響仍待進一步探討。元分析是對已有研究結果進行綜合量化分析的研究方法,是處理和評價相互矛盾的研究結論的有效路徑。關于屏幕暴露與問題行為的復雜關系,已有學者采用元分析進行探究,[34][35]為二者關系提供了有價值的結論,但以往研究多聚焦于學齡兒童,目前仍缺乏針對學前兒童的元分析。由于學前兒童的電子媒介使用習慣和能力均不同于學齡兒童,故有關學齡兒童的元分析成果不能直接遷移至學前兒童。例如,多數學前兒童無法獨自擁有電子媒介且使用常受家長監管,無法嫻熟使用電子媒介且用途較單一(看視頻、玩游戲),無法準確理解和分析媒介信息,等等。基于此,本研究聚焦學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系,采用元分析技術綜合考察已有量化研究結果,為研究二者關系提供更可靠和穩健的參考依據,從而對學前兒童屏幕使用進行科學有效的規范和引導。

二、研究方法

(一)文獻檢索

首先,進行數據庫檢索。英文文獻檢索主要使用PubMed、Taylor & Francis、Wiley、Web of Science、Springer Link、Elsevier Science Direct、Proquest碩博士論文全文數據庫、Google Scholar等進行檢索,其中學前兒童屏幕暴露以“young children”“preschoolers”“infants”“toddlers”和“media/screen exposure”“television/screen time”“media/internet/screen usage”“television viewing”“video/electronic game”等為關鍵詞,問題行為以“well being”“psychosocial development”“behavior problem”“behavior disorder”“conduct problem”“emotional problem”“inattention”“attention problem”“social problem”等為關鍵詞。中文文獻檢索主要使用知網數據庫、維普期刊網、萬方數據庫等進行檢索,其中學前兒童屏幕暴露以“學前兒童”“幼兒”“兒童”“嬰幼兒”和“視屏/屏幕暴露”“視屏/屏幕時間”“電子媒介使用”“電子游戲”等為關鍵詞,問題行為以“社會行為”“問題行為”“行為問題”“情緒”“注意力”“社交”等為關鍵詞。

其次,進行文獻追溯檢索。依據已檢索到的文獻資料的引文,追溯查找相關文獻。文獻檢索截止日期為2021年6月。

(二)設定文獻選用標準,篩選文獻

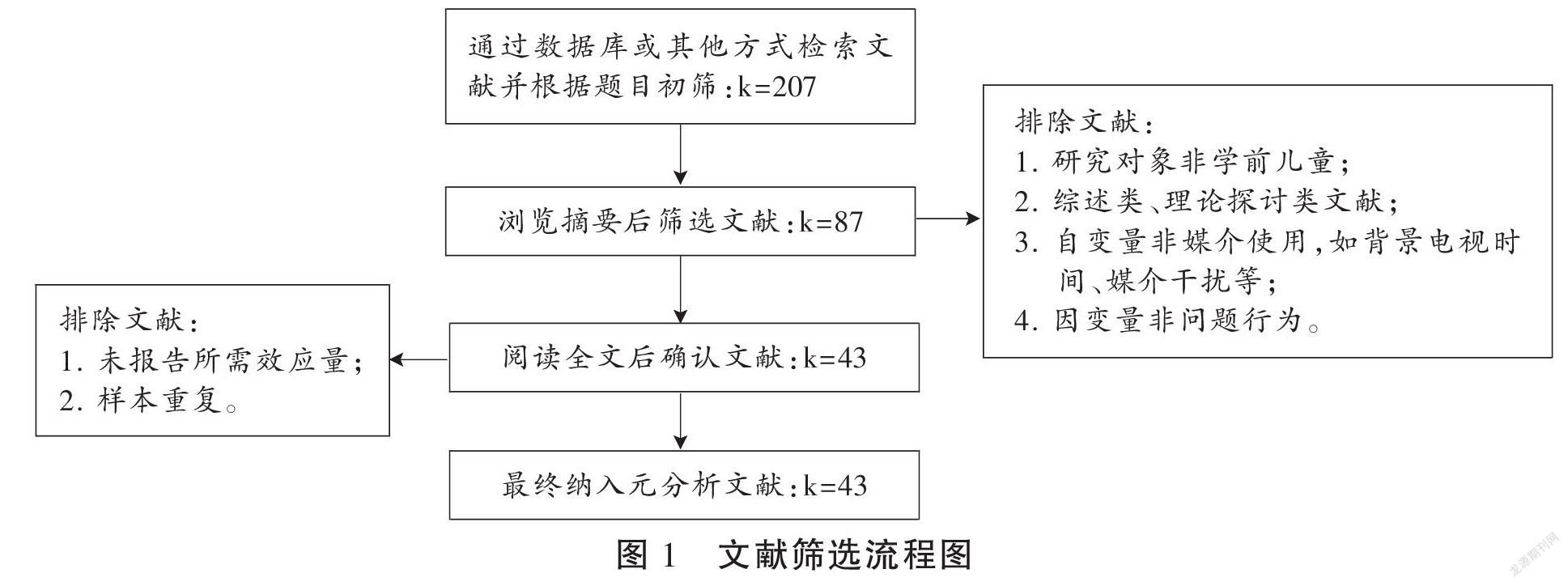

依據以下標準篩選符合研究需要的文獻:1.量化研究,排除理論探討、質性研究及文獻綜述;2.樣本量與測量工具明確;3.包含所需初始效應值(如r值、F值、t值、p值等),呈現清晰,無明顯錯誤;4.研究對象為0~8歲的普通兒童,排除特殊兒童;5.研究數據未被重復使用發表,若重復使用,則選擇獨立效應值最多的文獻;6.文獻語言為中文或英文。最終篩選出43篇文獻,其中英文文獻36篇,中文文獻7篇。文獻篩選流程圖如下。

(三)文獻編碼與質量評估

對入選的文獻進行編碼,所需編碼特征包括:作者、發表年份、樣本大小、被試年齡(0~3歲與3~8歲,若研究樣本年齡橫跨0~8歲,則以屏幕暴露測量年齡為準)、因變量測量工具、研究設計(追蹤、橫斷、實驗)、媒介類型(交互式電子媒介與非交互式電子媒介)、暴露時長、文獻質量分數。

參考張亞莉等人編制的元分析文獻質量評價量表進行質量評估。[36]評價標準共四點。1. 被試的選取。隨機選取計2分,非隨機選取計1分,未報告計0分。2. 數據有效率。數據有效率在0.9及以上計2分,在0.8~0.9之間及未報告有效率但清晰描述被試納入標準或退出原因計1分,0.8以下及未報告任何信息的計0分。3. 測量工具的信度。信度在0.8及以上計2分,在0.7~0.8之間計1分,0.7以下及未報告的計0分;納入的文獻中有1項為實驗研究,取理論中值,計1分。4. 刊物級別。CSSCI (含擴展版)、SSCI及SCI(含擴展版)期刊,北大核心期刊,普通期刊以及未公開發表的論文分別計2分、1分和0分。總得分為文獻質量分數,介于0~8之間,分數越高,說明文獻質量越高。

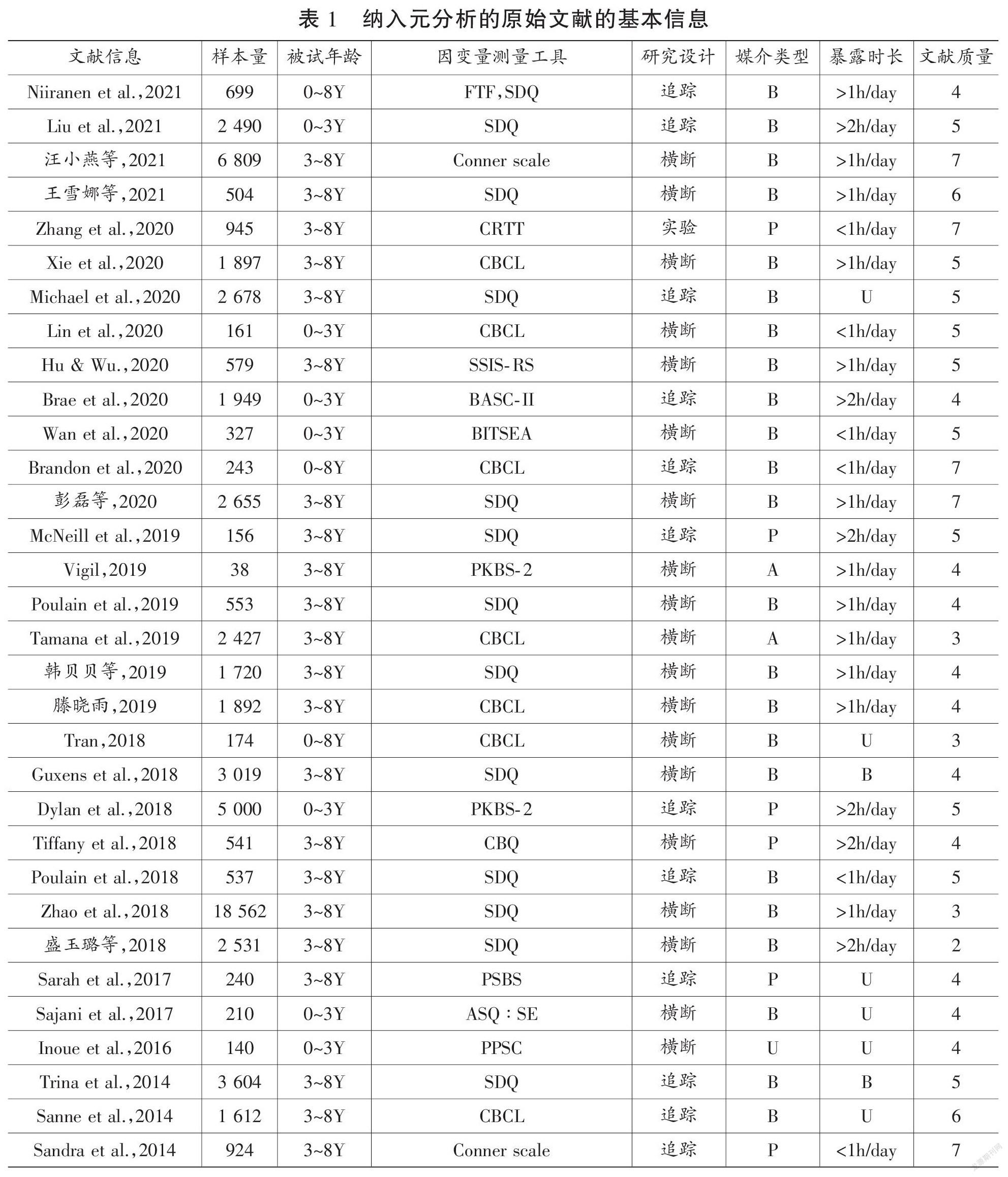

由同一編碼者先后對入選文獻進行二次編碼,兩次編碼時間間隔兩個月,對兩次編碼結果進行比對,編碼信息一致性為97%。入選文獻基本信息見表1。其中,文獻質量評價分數均值為4.80,僅有5項研究質量評價分數低于理論中值4,文獻整體質量良好。[37][38]

注:CRTT=競爭性反應時間任務;SDQ=長處與困難問卷;FTF=5~15歲問題行為問卷;CSB=社會行為問卷;CBCL/CBQ=兒童行為問卷;BPI=問題行為指標;SSIS RS=社會技能提升評定量表;BASC Ⅱ=兒童行為系統評估問卷;BITSEA=嬰幼兒社會與情緒評估問卷(簡版);ASQ ∶ SE=年齡與階段問卷 ∶ 社會與情緒;PKBS 2=學前兒童行為量表(第二版);DSM Ⅳ=心理障礙診斷手冊(第五版);PSBS=學前兒童社會行為量表;FACES=早期開端項目家庭與兒童體驗調查;P=passive(非交互);A=active(交互);U=unclear(不明);B=both(均涉及),在媒介類型中指該研究均關注交互式與非交互式兩類電子媒介與問題行為的關系,在暴露時長中指該研究分別探究過度使用和非過度使用電子媒介與問題行為的關系。

(四)萃取并計算效應值

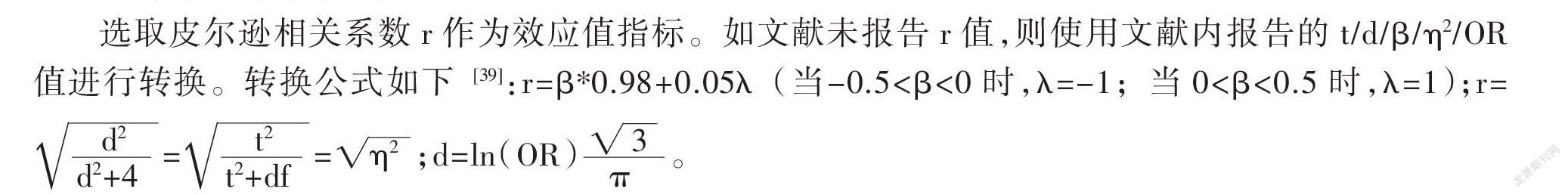

選取皮爾遜相關系數r作為效應值指標。如文獻未報告r值,則使用文獻內報告的t/d/β/η2/OR值進行轉換。轉換公式如下[39]:r=β*0.98+0.05λ(當-0.5<β<0時,λ=-1;當0<β<0.5時,λ=1);r===;d=ln(OR)。

如果同一研究中報告了多個效應值,且其對應的研究樣本互相獨立,則將每一效應值記錄為獨立樣本。如果研究中未報告總問題行為的效應值,而是分別報告各個分量表的效應值,則取平均值作為初始效應值。依據上述方法最終獲取48個獨立效應值,包含76 049名被試。

(五)數據分析

選用CMA(ComPrehensive Meta Analysis)3.0進行統計分析。首先,采用異質性Q檢驗和I2檢驗考察效應值間的異質性,基于此選擇分析模型。元分析主要采用固定效應模型和隨機效應模型來綜合統計效應值。若各獨立研究的真實效應值相同,初始效應值的差異來源于隨機抽樣誤差,則選擇固定效應模型。若各獨立研究的真實效應值不相同,其差異除由隨機抽樣誤差導致外,還受其他研究特征所影響,則選擇隨機效應模型。若異質性檢驗結果顯著,說明各獨立效應值之間的差異與研究特征的差異有關,則應選擇隨機效應模型,反之選擇固定效應模型。

其次,檢測出版偏誤。出版偏誤指研究結果為陽性的文章更容易被發表,從而使得已出版的文獻難以代表該領域已完成的所有研究成果。若元分析研究不存在出版偏誤,則說明此次元分析結果可靠有效。一般采用漏斗圖(Funnel Plot)、失安全系數(Rosenthal failsafe N)和Egger’s回歸法檢驗出版偏誤。

最后,采取選定模型檢驗主效應,即學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系。采用亞組分析檢驗不同研究特征對二者關系的調節效應,本研究中潛在的調節變量包括年齡(0~3歲學前兒童和3~8歲學前兒童)、暴露時長(過度使用和非過度使用)、媒介類型(交互式電子媒介和非交互式電子媒介)和研究設計(實驗研究、橫斷研究和追蹤研究)。需要說明的是,只有當各亞組有4個及以上的獨立效應值時才納入亞組分析。[40]

三、研究結果

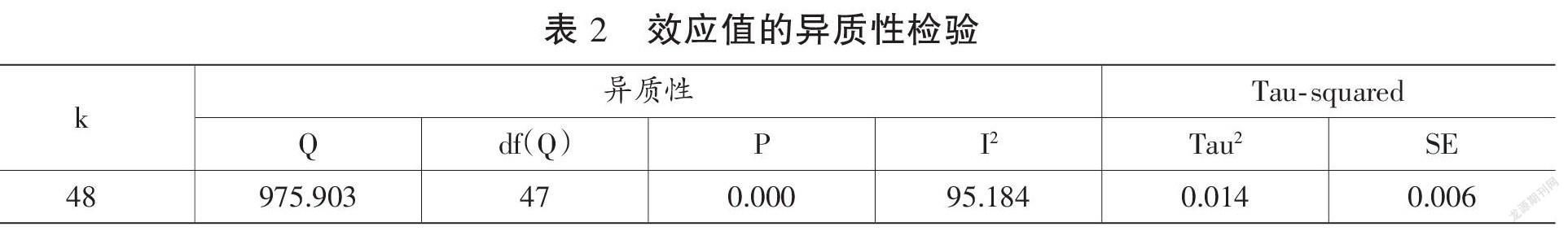

(一)異質性檢驗

對效應值進行異質性Q檢驗和I2檢驗。結果顯示,各效應值之間存在顯著性差異(Q=975.903, P=0.000)。I2值為95.184%,希金斯(Higgins)等人提出,I2值分界點為25%、50%、70%,分別代表低、中、高異質性。[41]可見,本研究中效應值之間存在顯著的高異質性,說明效應值之間的變異可能受潛在的調節變量影響。在本研究中,不同年齡、不同暴露時長、不同媒介類型、不同研究設計下的效應值存在真實差異,因此,主效應的檢驗擬采用隨機效應模型。

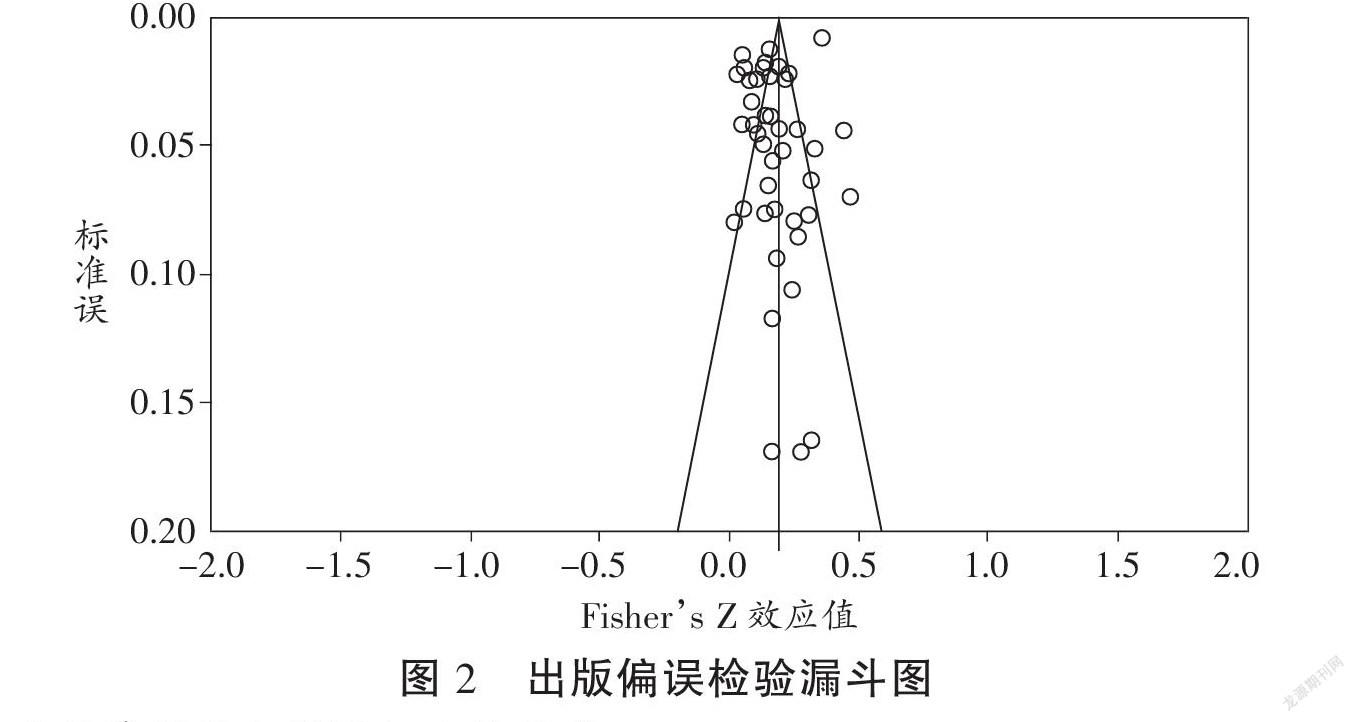

(二)出版偏誤檢驗

漏斗圖顯示(見圖2),大部分獨立效應值集中在圖形上方且聚集在總效應值附近;失安全系數為6 153,當失安全系數大于5k+10(本研究中,k=48)時,元分析結論被推翻的可能性較小;Egger線性回歸的結果顯示,P=0.075>0.05。綜上可得,此次元分析存在出版偏誤的可能性較小。

(三)學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系

采用隨機效應模型檢驗學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系。結果顯示,學前兒童屏幕暴露和問題行為的合并效應值r=0.169(k=48),95%CI為[0.133,0.205],置信區間不包含0,說明二者相關關系顯著,P=0.000。吉內克(Gignac)和索多雷(Szodorai)在對708個元分析的最終合并效應值r進行系統性分析后建議,將r=0.1,r=0.2,r=0.4分別作為低、中、高相關的分界值。[42]由此可見,屏幕暴露和問題行為之間存在低程度的相關性。

(四)調節效應檢驗:影響二者關系的因素分析

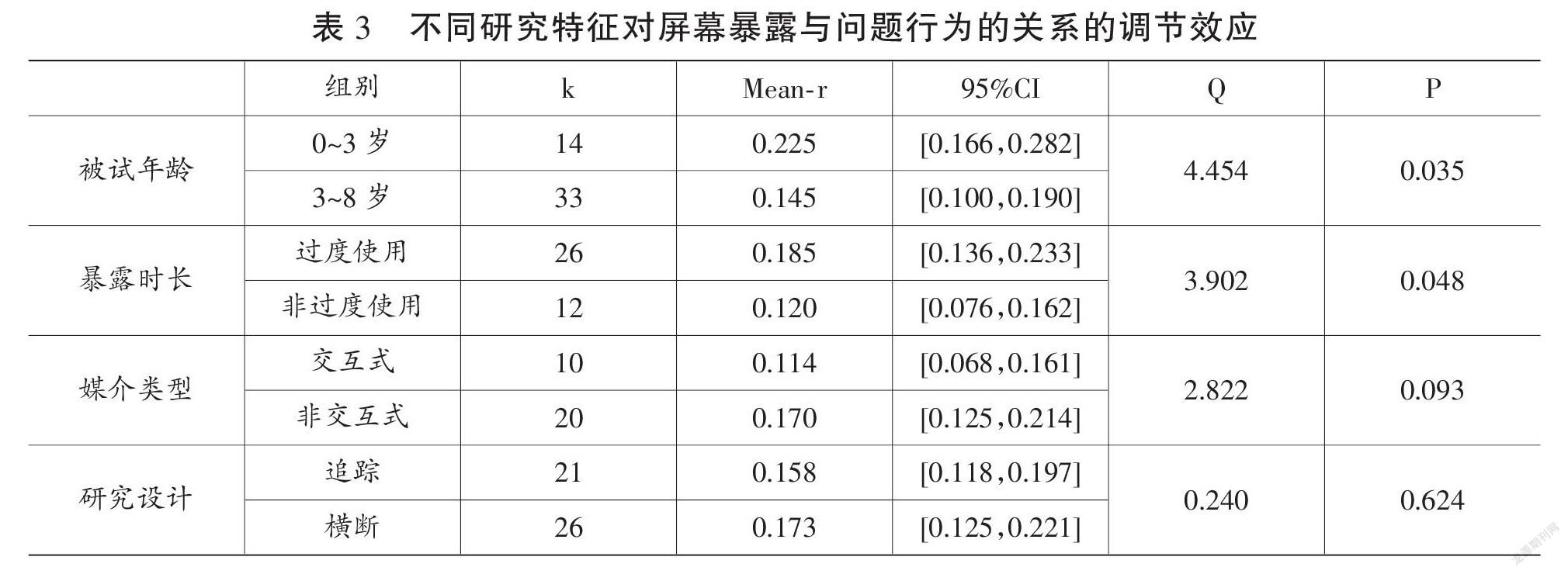

采用亞組分析檢驗被試年齡、暴露時長、媒介類型和研究設計的調節效應。結果發現,被試年齡和暴露時長均影響二者關系,具體情況如下。

1. 被試年齡

根據各獨立研究中測量屏幕暴露的年齡對效應值進行分組,分為0~3歲學前兒童組和3~8歲學前兒童組。亞組分析發現,被試年齡對學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系的調節效應顯著(Q=4.454,P=0.035)。0~3歲學前兒童屏幕暴露與問題行為的相關系數為0.225(k=14),95%CI為[0.166,0.282],P=0.000;3~8歲學前兒童屏幕暴露與問題行為的相關系數為0.145(k=33),95%CI為[0.100, 0.190],P=0.000。可見,無論哪個年齡段,學前兒童屏幕暴露與問題行為均存在顯著正相關。相較于3~8歲學前兒童,0~3歲學前兒童屏幕暴露與其問題行為的相關性更高。

2. 暴露時長

根據各獨立研究中屏幕暴露平均時長對效應值進行分組,以是否大于1小時為劃分依據,分為過度使用組(>1 h)和非過度使用組(≤1 h)。亞組分析發現,暴露時長對學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系的調節效應顯著(Q=3.902,P=0.048)。過度使用電子媒介與問題行為的相關系數為0.185(k=26),95%CI為[0.136,0.233],P=0.000;非過度使用電子媒介與問題行為的相關系數為0.120(k=12),95%CI為[0.076,0.162],P=0.000。相比之下,過度使用電子媒介與問題行為的相關性更高。

3. 媒介類型

以各獨立研究中電子媒介的人機交互性為劃分依據,將效應值分為兩組,即交互式電子媒介組(如平板、智能手機、游戲機等)和非交互式電子媒介組(如電視、DVD等)。亞組分析發現,媒介類型對學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系的調節效應不顯著(Q=2.822,P=0.093)。使用交互式電子媒介與問題行為的相關系數為0.114(k=10),95%CI為[0.068,0.161],P=0.000;使用非交互式電子媒介與問題行為的相關系數為0.170(k=20),95%CI為[0.125,0.214],P=0.000。

4. 研究設計

根據研究設計類型進行分組,分為追蹤研究組、橫斷研究組和實驗研究組。由于實驗研究組的獨立效應值不足4項(k=1),故不納入此次亞組分析。亞組分析發現,研究設計類型對學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系的調節效應不顯著(Q=0.240,P=0.624)。在追蹤研究中,屏幕暴露與問題行為的相關系數為0.158(k=21),95%CI為[0.118,0.197],P=0.000;在橫斷研究中,屏幕暴露與問題行為的相關系數為0.173(k=26),95%CI為[0.125,0.221],P=0.000。

四、討論

(一)學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系

多項研究探討學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系,然而研究結論并不一致。本研究采用元分析對現有研究結論進行量化統計,以進一步澄清二者關系。結果發現,學前兒童屏幕暴露與問題行為存在低程度的正相關(r=0.169)。以往有關屏幕暴露的元分析多關注學齡兒童和青少年,鮮有研究以學前兒童為研究對象。參考以往的元分析,學齡兒童和青少年屏幕暴露和問題行為的合并效應值多在0.12~0.25之間,[43][44]這佐證了本次元分析結果的有效性。值得關注的是,相比以往采用傳統統計方法的量化研究,元分析中屏幕暴露與問題行為的相關程度更低,即合并后的真實效應值并不如以往研究推斷的那么大。這意味著,已有量化研究有可能高估了學前兒童屏幕暴露與問題行為的相關性。這進一步說明了綜合權衡多項研究結果來評估真實效應值的必要性和重要性,僅參考某項研究很有可能導致誤判二者的真實關系。

誠然,元分析僅能驗證兩個變量之間的相關關系,而非因果關系。不過,以往研究多探討的是學前兒童屏幕暴露對問題行為的影響,由此可認為,學前兒童屏幕暴露會引發或強化問題行為。當前,研究者們普遍認為,屏幕暴露對問題行為的影響主要有兩種路徑。第一,電子媒介作為環境刺激直接影響問題行為。社會學習理論認為,個體的行為習得可以通過觀察他人(榜樣)的行為,獲得示范行為的表征性表象,進而再現與之對應的行為。這意味著,影視或游戲角色的不良行為有可能作為榜樣行為,引發或強化學前兒童的問題行為。另外,綜合學習模型指出,電子游戲將個體置于仿真情境中,個體在其中反復練習某一行為,游戲提供的即時獎勵進一步強化個體行為,最終完成行為習得。[45]也就是說,學前兒童能在電子游戲中習得問題行為。第二,屏幕暴露占據了學前兒童其他教育性生活事件的時間,導致他們缺乏培養良好行為的時間和機會。[46]例如,學前兒童情緒能力的發展有賴于生活中與他人的真實互動,如果電子媒介占據了學前兒童與家長或同伴互動的時間,他們難以發展情緒能力,會導致其更頻繁地出現問題行為。

此外,需要說明的是,本次元分析并未分別分析屏幕暴露與內化、外化問題行為的關系,即探討不同問題行為的發生機制是否存在差異。一方面是考慮到有研究發現屏幕暴露與不同問題行為的關系差異不大,[47]另一方面是由于現有研究較少分別報告屏幕暴露與不同問題行為的關系,使得本次元分析難以進一步比較其中的差異。這意味著,已有研究以及本次元分析對屏幕暴露與不同問題行為關系的差異的探討仍不夠充分,未來研究可就屏幕暴露與內化、外化問題行為的關系是否存在差異進一步探究。

(二)學前兒童屏幕暴露與問題行為關系的調節效應分析

1. 年齡的調節作用

年齡在屏幕暴露與問題行為的關系中的調節效應顯著。相比3~8歲學前兒童,0~3歲學前兒童屏幕暴露與問題行為的相關性更強。盡管當前鮮有研究對比0~3歲和3~8歲學前兒童屏幕暴露與問題行為的關系的差異,但以學齡兒童和青少年為被試的研究發現,小學時期的屏幕暴露與其當時和后期的問題行為均存在顯著的正相關,但青少年時期的屏幕暴露與其問題行為的關聯并不大。[48]以往有關學齡兒童屏幕暴露的元分析也發現了年齡的調節效應,即年齡越小,屏幕暴露與問題行為的關系越緊密。[49]近十年來,國際組織(美國兒科學會、加拿大運動生理學會、世界衛生組織等)也紛紛指出,低齡學前兒童應盡量避免接觸電子媒介。由此可推測,電子媒介對0~3歲學前兒童的潛在消極影響更為嚴重。

如前所述,0~3歲學前兒童在接觸電子媒介時存在“遷移障礙”,這解釋了為何其屏幕暴露與消極發展結果之間的關系更顯著。遷移障礙指出了電子媒介之于0~3歲學前兒童學習與發展的不足之處。[50]電子媒介是對真實生活的二維表征,理解并將其應用于生活需要良好的表征能力,但0~3歲學前兒童的表征能力不足,無法有效對媒介信息加工處理。并且,0~3歲學前兒童的學習與發展高度依賴社交線索,只有生活中的真實互動才能有效促進他們的學習與發展。然而,媒介信息往往缺乏交互性,無法滿足0~3歲學前兒童的學習與發展需要。綜上,當前電子媒介與0~3歲學前兒童的心理特征水平的適切程度不高,因而其對0~3歲學前兒童的積極效益有限。同時,如果0~3歲學前兒童將時間投入于電子媒介,會削減其他積極效益更高的活動時間,如親子互動,繪本閱讀等,從而負向影響其學習與發展。[51]

2. 暴露時長的調節作用

暴露時長在屏幕暴露與問題行為關系中的調節效應顯著。相比非過度使用電子媒介,過度使用電子媒介與問題行為的相關程度更高。這與以往的研究結論相一致,即時間的長短是決定屏幕暴露影響程度的重要因素之一。多項研究均發現,學前兒童輕度使用電子媒介并不會引發問題行為,但隨著使用時間的增長,屏幕暴露對問題行為的影響逐漸增強。[52][53]這是因為,過長的暴露時間使得其他教育性活動(如閱讀、運動等)的時間大大縮短,影響學前兒童積極正向的學習與發展。其次,過長的暴露時間增加了學前兒童接觸不適宜的媒介信息的可能性和頻率,增加問題行為產生的風險。例如,在長時間的暴力性電子游戲中,學前兒童反復地在仿真情境中操作暴力性行為,不斷地強化其問題行為。

3. 媒介類型和研究設計的調節作用

本研究發現,媒介類型在屏幕暴露與問題行為關系中的調節效應不顯著。這與以往的研究結論不一致。多項研究均發現,不同類型的電子媒介對個體的影響有顯著差異,但差異如何并不一致。科因(Coyne)等人假設,由于交互式電子媒介可以給個體提供沉浸式的行為體驗,其對行為習得的影響更強。然而,結果發現非交互式電子媒介更能引發個體的親社會行為。對此,研究者認為,這可能是由于非交互式電子媒介中存在更多的親社會行為榜樣。[54]張文蘭等人也發現,非觸摸屏電子媒介對學前兒童閱讀能力的積極影響更強,這是由于觸摸屏電子媒介有大量的交互設計,這容易分散他們的注意力,影響其記憶力。[55]但值得注意的是,胡(Hu)等人得出了相反的結論。他們發現,交互式電子媒介可以促進學前兒童認知和社會性的發展,這是因為相比非交互式電子媒介,交互式電子媒介中有更豐富且人性化的交互,使得媒介信息更具有社交性,更易于被學前兒童理解,更能引發他們的學習興趣和思考。[56]

由此可推測,不同類型電子媒介與問題行為的關系確實存在差異,但差異并非如此簡單。由前文可發現,不同類型電子媒介與不同心理特征的關系的差異錯綜復雜,其中機制仍待進一步澄清。這也在一定程度上說明,盡管此次元分析未發現媒介類型在二者關系中的調節效應,但并不意味著不同類型的電子媒介對問題行為的真實影響完全一致,未來研究可進一步對二者差異進行探究。

此外,本研究發現,學前兒童屏幕暴露與問題行為的相關性在橫斷研究和追蹤研究中并無顯著差異。以往有關二者關系的元分析較少對比這一差異,科因等人對比了二者關系在橫斷研究、追蹤研究和實驗研究中的差異,結果發現,實驗研究中二者的相關性均強于追蹤研究和橫斷研究,但追蹤研究和橫斷研究中的效應值無顯著差異。[57]元分析結果表明,盡管部分傳統的量化研究發現了橫斷研究和追蹤研究中二者關系的差異,但綜合來看,二者間的差異并不明顯,學前兒童屏幕暴露對問題行為的即時影響和長期影響相當。

五、教育建議

本研究證實了學前兒童屏幕暴露與問題行為的正相關關系,這一定程度上意味著,電子媒介作為學前兒童生活的基礎要素,其對學前兒童行為發展存在消極影響。同時也說明,大眾對兒童成長于數字時代的警惕和擔憂不無道理。但身處數字時代,要想讓學前兒童完全遠離電子媒介是不現實的。因此,應引導學前兒童合理有效地使用電子媒介,讓電子媒介成為支持他們學習與發展的工具,而非主導和控制他們的機器。家庭是學前兒童接觸和使用電子媒介的主要場所,因此,家庭是學前兒童電子媒介教育的主要陣地,家長是學前兒童學習使用電子媒介的重要他人。為此,家長應承擔起教育學前兒童合理使用電子媒介的重要責任,社會各方應關注家庭媒介教育的不足和需要,提供力所能及的支持。

(一)家長應正視電子媒介,樹立積極的教育態度

辯證地看待電子媒介,積極地接納電子媒介,才能真正幫助學前兒童在數字時代中健康成長。新興電子媒介的滲透已是不可逆的時代趨勢,談虎色變、一味否定不是明智之舉。家長應主動地思考與分析媒介信息,提升自我的媒介素養,既要看到當前電子媒介之于學前兒童學習與發展的不利要素,也要積極識別電子媒介中潛在的教育機會。批判性地認識電子媒介的利弊,有意識地規避電子媒介的弊害,充分發揮電子媒介的教育效益,培養學前兒童的媒介素養,讓學前兒童能夠自主、自信地參與數字時代,這才是正確可取的教育態度。

(二)家長應重視媒介教育,規范和引導學前兒童屏幕暴露

積極的教養行為可以避免電子媒介對學前兒童的不良影響,促進學前兒童的學習與發展。如前文所述,電子媒介利弊共存,而學前兒童的身心發展處于初級水平,還沒具備成熟的媒介素養,無法獨自主動地規避風險,需要家長的監督和引導。研究發現,規范自身媒介使用行為、為學前兒童媒介使用設定規則、解釋和討論媒介信息是有效的干預方式。[58]首先,學前兒童的媒介使用習慣與家長緊密相關。為規范學前兒童的媒介使用行為,家長應先以身作則,適度、合理地使用電子媒介。其次,不適宜的媒介內容、過長的暴露時間引發問題行為的風險較大。對此,家長應提前為學前兒童篩選適宜的、具有教育意義的媒介內容,限制使用時間。最后,無法理解和分析媒介內容也是導致學前兒童模仿影視或游戲角色等問題行為的原因之一。對此,家長應積極參與學前兒童的電子媒介使用過程,解釋媒介信息的邏輯和背后意圖,與他們共同交流、討論媒介信息,提升他們對媒介信息的理解和辨別能力。

(三)社會各方應關注學前兒童屏幕暴露,共同助力家庭媒介教育

托育機構、幼兒園、學術界、社會媒體和政府部門等各方應積極關注學前兒童屏幕暴露,立足自身能力和職責,支持家庭媒介教育。要想科學高效地幫助學前兒童在數字時代中獲得良好的發展,僅靠家庭的投入是遠遠不夠。因此,社會力量有必要介入其中,為家庭賦能。對于托育機構和幼兒園,應積極了解學前兒童屏幕暴露的相關信息,為家長提供科學的媒介教育信息,指導家長實用的教育技巧。對于學術群體,應持續探究學前兒童屏幕暴露,進一步澄清其對學前兒童的影響機制,以制定合理有效的應對方法。對于社會媒體,應深入地認識學前兒童學習與發展的特點與需求,為學前兒童提供適宜發展的媒介環境和產品。對于政府部門,應重視學前兒童屏幕暴露的影響,積極采取應對措施,如制定相應的學前兒童電子媒介使用指南、學前兒童電子媒介產品標準等。

參考文獻:

[1]SLATER M D. Operational and analyzing exposure: the foundation of media effects research[J]. Journalism & Mass Communication Quarterly,2004,81(1):168-183.

[2]Office of Communications. Children and parents: media use and attitudes report 2017[EB/OL]. (2017-11-29)[2020-12-10]. https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/ 0020/108182/children parents media use attitudes 2017.pdf.

[3]KABALI H K, IRIGOYEN M M, NUNEZ DAVIS R, et al. Exposure and use of mobile media devices by young children[J]. Pediatrics,2015,136(6):1044-1050.

[4]朱敏,張安慧,曹臻,等.學齡前兒童視屏暴露狀況及其影響因素調查[J].中國婦幼保健,2017,32(04):833-836.

[5]The Common Sense Media. 2020 The common sense census: media use by kids age zero to eight[EB/OL].(2020-11-12)[2020-12-12]. https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/2020_zero_to_eight_census_final_web.pdf.

[6]韓貝貝,黃惠萍,姚星,等.鄂州市學齡前兒童視屏時間與情緒行為問題的關系[J].中國學校衛生,2019,40(11):1669-1671.

[7]HINKLEY T, VERBESTEL V, AHRENS W, et al. Early childhood electronic media use as a predictor of poorer well being: a prospective cohort study[J]. Jama Pediatrics,2014,168(5):485-492.

[8]JANSSEN X, MARTIN A, HUGHES A R, et al. Associations of screen time, sedentary time and physical activity with sleep in under 5s: a systematic review and meta analysis[J]. Sleep Medicine Reviews,2020(49):1-63.

[9]KOSTYRKA ALLCHORNE K, COOPER N, SIMPSON A. The relationship between television exposure and children’s cognition and behavior: a systematic review[J]. Developmental Review,2016(44):19-58.

[10][30]POULAIN T, VOGEL M, NEEF M, et al. Reciprocal associations between electronic media use and behavioral difficulties in preschoolers[J]. International Journal of Environmental Research & Public Health,2018,15(4):814.

[11][14][27][52]LIN H P, CHEN K L, CHOU W, et al. Prolonged touch screen device usage is associated with emotional and behavioral problems, but not language delay, in toddlers[J]. Infant Behavior and Development,2020(58):101424.

[12]MEHMET RADJI O. Early television exposure and subsequent attentional problems in children[J]. Child Care Health & Development,2004:708-713.

[13]ZIMMERMAN F J, GLEW G M, CHRISTAKIS D A, et al. Early cognitive stimulation, emotional support and television watching as predictors of subsequent bullying among grade school children[J]. PubMed,2016:384-388.

[15][47]FITZPATRICK C, BARNETT T, PAGANI L. Early exposure to media violence and later child adjustment[J]. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics,2012,33(4):291-297.

[16][31]MISTRY K B, MINKOVITZ C S, STROBINO D M, et al. Children’s television exposure and behavioral and social outcomes at 5.5 years: does timing of exposure matter?[J]. Pediatrics,2007, 120(4):762-769.

[17]FOSTER E M, WATKINS S. The value of reanalysis: TV viewing and attention problems[J]. Child Development,2010,81(1):368-375.

[18]ZHANG Q, CAO Y, TIAN J J, et al. Effects of prosocial cartoon models on aggressive cognitions and aggressive behaviors[J]. Children and Youth Services Review,2020(118):1-2.

[19]MARES M L, BONUS J A, PEEBLES A. Love or comprehension? exploring strategies for children’s prosocial media effects[J]. Communication Research,2018(09):1-29

[20][26]TANSRIRATANAWONG S, LOUTHRENOO O, CHONCHAIYA W, et al. Screen viewing time and externalising problems in pre school children in Northern Thailand[J]. Journal of Child and Adolescent Mental Health,2017,29(3):245-252.

[21]TOMOPOULOS S, CATES C B, DREYER B P, et al. Children under the age of two are more likely to watch inappropriate background media than older children[J]. Acta Paediatrica,2014,103(5):546-552.

[22][50]STROUSE G A, SAMSON J E. Learning from video: a meta analysis of the video deficit in children ages 0 to 6 years[J]. Child Development,2021,92(1):20-38.

[23]BONEBERGER A, BOLTE G, KRIES R V. Excessive media consumption and behavioral problems—a cross sectional study on pre school children[J]. Gesundheitswesen,2011,73(5):280-285.

[24]PARKES A, SWEETING H,WIGHT D, et al. Do television and electronic games predict children’s psychosocial adjustment? longitudinal research using the UK millennium cohort study[J]. Archives of Disease in Childhood,2013,98(5):341-348.

[25]TAMANA S K, EZEUGWU V, CHIKUMA J, et al. Screen time is associated with inattention problems in preschoolers: results from the child birth cohort study[J]. Plos One,2019(04):1-15.

[28]MCNEILL J, HOWARD S J, VELLA S A, et al. Longitudinal associations of electronic application use and media program viewing with cognitive and psychosocial development in preschoolers[J]. Academic Pediatrics,2019,19(5):520-528.

[29]INOUE S, YORIFUJI T, KATO T, et al. Children’s media use and self regulation behavior: longitudinal associations in a nationwide Japanese study[J]. Maternal and Child Health Journal,2016,20(10):2084-2099.

[32]LIU C, GEORGIOU G K, MANOLITSIS G. Modeling the relationships of parents’ expectations, family’s SES and home literacy environment with emergent literacy skills and word reading in Chinese[J]. Early Childhood Research Quarterly,2018(43):1-10.

[33]NIIRANEN J, KIVIRUUSU O, VORNANEN R, et al. High dose electronic media use in five year old and its association with their psychosocial symptoms: a cohort study[J]. Bmj Open,2021,11(3): 1-9.

[34][44]ANDERSON C A, BUSHMAN B J. Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal and prosocial behavior: a meta analytic review of the scientific literature[J]. Psychological Science,2010,12(5):353-359.

[35]GREITEMEYER T, MUGGE D O. Video games do affect social outcomes: a meta analytic review of the effects of violent and prosocial video game play[J]. Personality & Social Psychology Bulletin,2014, 40(5):578-589.

[36][37]張亞利,李森,俞國良.自尊與社交焦慮的關系:基于中國學生群體的元分析[J].心理科學進展,2019,27(06):1005-1018.

[38]張亞利,李森,俞國良.社交媒體使用與錯失焦慮的關系:一項元分析[J].心理學報,2021,53(03):273-290.

[39]LENHARD W, LENHARD A. Calculation of effect sizes[EB/OL].(2016-01-01)[2021-07-12]. https://www.psychometrica.de/effect_size.html.

[40]COLLIER K M, COYNE S M, RASMUSSEN E E, et al. Does parental mediation of media influence child outcomes? a meta analysis on media time, aggression, substance use, and sexual behavior[J]. Developmental Psychology,2016,52(5):798-812.

[41]HIGGINS J, THOMPSON S G, DECKS J J, et al. Measuring inconsistency in meta analyses[J]. British Medical Journal,2003,327(7414):557-560.

[42]GIGNAC G E, SZODORAI E T. Effect size guidelines for individual differences researchers[J]. Personality and Individual Differences,2016(102):74-78.

[43]NIKKELEN S, VALKENBURG P M, HUIZINGA M, et al. Media use and ADHD related behaviors in children and adolescents: a meta analysis[J]. Developmental Psychology,2014,5(9):2228-2241.

[45]BUCKLEY K E, ANDERSON C A. A theoretical model of the effects and consequences of playing video games[C]//VORDERER P, BRYANT J. Playing video games: motives, responses and consequences, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers,2006:363-378.

[46]KOSTYRKA ALLCHORNE K, COOPER N R, SIMPSON A. The relationship between television exposure and children’s cognition and behavior: a systematic review[J]. Developmental Review,2017(44):19-58.

[48]ERON L D, HUESMANN L R, LEFKOWITZ M M, et al. Does television violence cause aggression?[J]. American Psychologist,1972,27(4):253.

[49]PAIK H, COMSTOCK G. The effects of television violence on antisocial behavior: a meta analysis[J]. Communication Research,1994,21(4):516-546.

[51]WAN M, FITCH BUNCE C, HERON K, et al. Infant screen media usage and social emotional functioning[J]. Infant Behavior and Development,2021(62):1-11.

[53]MCARTHUR B, BROWNE D, TOUGH S, et al. Trajectories of screen use during early childhood: Predictors and associated behavior and learning outcomes ScienceDirect[J]. Computers in Human Behavior,2020(113):1-6.

[54][57]COYNE S M, PADILLA WALKER L M, HOLMGREN H G, et al. A meta analysis of prosocial media on prosocial behavior, aggression and empathic concern: a multidimensional approach[J]. Developmental Psychology,2018,54(2):331-347.

[55]張文蘭,馬小芳,胡姣.信息技術對幼兒學習與發展的影響:基于50篇實驗或準實驗研究的元分析[J].學前教育研究,2020(07):24-38.

[56]HU B Y, JOHNSON G K, TEO T, et al. Relationship between screen time and Chinese children’s cognitive and social development[J]. Journal of Research in Childhood Education,2020,34(2):183-207.

[58]CHAUDRON S. Young children(0~8) and digital technology. European commission[EB/OL]. (2015-01-01)[2121-04-05]. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239.

Are Screens Raising Problem Children? A Meta Analysis on Screen Exposure and Behavior Problem Among Young Children

Wenxiang Lu, Xiaowei Li

(Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875 China)

Abstract: There are many contradictions in existing researches about the relationship between screen exposure and young children’s behavior problem. This study used meta analysis to investigate the relationship between young children’s screen exposure and behavior problem and explore the effect of moderating variables on the relationship. Through literature retrieval and screening, 48 independent samples from 43 quantitative studies were included with a total of 76,049 subjects. The result showed that there was a low positive correlation between screen exposure and behavior problem(r=0.169). Age and time moderated the relationship significantly. In order to promote the growth of young children in the digital age, parents should critically view the advantages and disadvantages of screen media, take action to avoid the risks of electronic media, and try to exploit its potential benefits. All sectors of society should exert themselves to support family media education.

Key words: screen exposure, media use, behavior problem, meta analysis