中性化服飾的存在與延續

俞 梅

[笛克恩唯(上海)服飾有限公司,上海 200051]

服裝舞臺上會不斷涌現結構簡潔、線條簡約、廓形硬朗的服裝風格,于是有人認為“如今的服裝越來越中性化”“未來的服裝性別趨于模糊”。本研究旨在說明中性化風潮的流行并不會導致性別模糊,而這種以服裝的中性化來消除性別差異的觀點是認識上的一種混淆,混同了性別差異和人格差異這兩個根本不同的概念。本研究的目的是通過對現有文化現象的解釋來消除“未來的服裝性別趨于模糊”這一疑慮,鼓勵人們更積極地去發現和創造生活中的美[1]。

1 中性化服裝的概述

1.1 中性化服裝的概念及基本特征

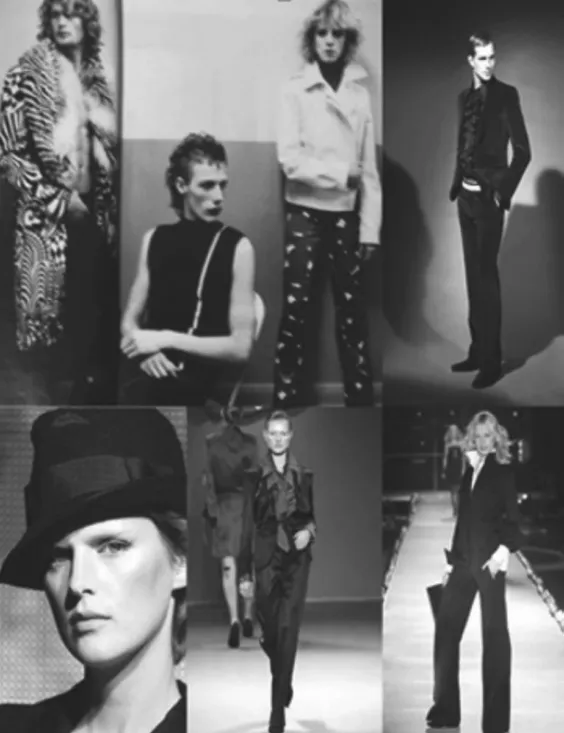

中性化服裝是指廓形簡約、不帶有過分夸張裝飾特點及性別特征的服裝,是讓人感覺帥氣干凈的服裝。中性化服裝表現出去性別化,服裝不分男女、只分尺碼,基本特征是完全顛覆了傳統觀念中男性硬朗粗獷、沉穩矯健的陽剛之美以及女性高雅華麗、輕柔靈動、嬌艷柔美的陰柔之美,將陽剛和陰柔進行平衡的混合,創造出嶄新獨特的風格(圖1)。同時,基本廓形上不會出現非常合身的剪裁,輔料裝飾上也很少應用柔美的印繡花圖案等,材料上也不會用一些非常輕柔、穩定性差的面料,色彩上也多用一些大眾普遍接受且符合當季流行趨勢的顏色。

圖1 時裝的中性化風貌

1.2 中性化服裝形成的歷史背景

在服裝形態及服裝文化尚不發達的古代,服裝受限范圍較大,兩性的界限很模糊且不太明確。盡管在著裝上已存在兩性差異,但許多服裝樣式都是男女通用。從人類整個服裝史中可以了解到,人類服裝進入文藝復興時期后,受人文主義“關懷人、尊重人和個性解放”的思想影響,才形成了現代男女服裝的兩性模式,即男褲女裙;而中國封建社會的兩性服裝模式“男袍女裙”是確立于后漢,是當時一些儒家思想對歷史傳承的服裝形態進行改造的結果。但是歷史上并不缺女著男裝、男著女裝的現象,尤其是大唐開元、天保年間,女著男裝的裝束尤為盛行,當然一部分是受游牧民族的影響。《中華古今注》記:“至天寶年中,士人之妻,著丈夫靴衫鞭帽,內外一體也。”可見,當時女子仿制男裝、穿著男裝的現象已相當普遍。西方女性服裝的中性風潮始于19世紀末、20世紀初,且與女權運動有關,脫下鯨骨襯裙與緊身束腰、擺脫束縛行動且笨重的蓬裙、穿上行動便捷的長褲成為一種顛覆的舉止,一些思想較開放自由的前衛女子便開始穿起長褲及男裝。中國魏晉仕宦子弟臉上敷粉涂朱,穿高齒屐,招搖過市;歐洲17世紀末、18世紀初,男性曾以穿戴女性服飾為時髦,包括緊身衣、花邊皺領、耳環、扣形裝飾品和羽毛帽、金剛鉆裝飾的鞋,再加上化妝品、香水、首飾和鮮艷的刺繡,都成為男性最新潮的裝飾。日本男性也曾發起“孔雀運動”,口號是“雄孔雀尚如此美麗,為什么男人不去追求美的服飾呢?”

隨著社會的發展,現代生產、生活方式發生變化,服裝的發展也隨之發生變化,休閑化、運動化、多樣化成為主流,男女平等逐漸被認可,為中性化服裝的發展提供了社會基礎[2]。

1.3 中性風貌的歷史傳承

中性風潮的拉鋸戰從20世紀20年代開始,成為女性服裝演繹過程中最重要的催化劑之一。這與19世紀因無人設計女人穿的褲裝而穿起男裝大不相同,設計師開始讓女人穿上男裝款式,主要演繹自男裝的三件式套裝。中性化服裝形成主流趨勢是在20世紀60年代,婦女在經過較長的排斥期后,終于發現褲子的方便之處;與此同時,男子在20世紀60年代后期卻開始了服飾上的“孔雀革命”(Peacock Revolution),他們開始穿色彩艷麗的襯衣,戴式樣花哨的首飾,形成了多樣化的男裝格局。

其實,中性風潮作為跨世紀的大潮流,對人們來說并不陌生。20世紀20年代,當Coco Chanel叼起卷煙、穿起長褲,當Calvin Klein為了讓情侶間可以親密到共用一瓶香水而推出CK One,當王菲還叫王靖雯,用一個“板寸頭”配連衣裙的造型,哼著《容易受傷的女人》,致使萬千少女紛紛剪去飄逸秀發時,已經掀起了一股風潮——中性風[3]。

1.4 政治對中性服飾的影響

1.4.1 戰爭

戰爭最具“催化劑”的效力,其強制性改變了人們的世界觀,女性們為了表達自己對男權社會的反抗紛紛穿起男裝,如二戰結束后,西方婦女接受了一種實用且男性味道很濃的新裝束,極其富有男性味的軍裝式女裝開始廣泛普及。女性們走出閨門,走向街頭,擺脫來自家庭的束縛,成為與男性一樣有政治和經濟地位的獨立的社會成員。20世紀20年代后期出現的“男孩造型”(Boyish Look)和60年代出現的“無性別裝”(Unisex Clothes)都充分彰顯了戰爭對服裝的巨大影響力,而這些現象更多出現在年輕人的服飾中。

2003年,“美國大兵入侵伊拉克”這一歷史事件又給時裝界造成了不小的沖擊,中性化的軍旅裝風潮再一次蔓延開來,還被冠以“薩達姆格式”,可見戰爭對時裝及其所衍生出來的中性化風潮影響較大。

1.4.2 女權主義運動及性解放

隨著人類文明及社會進步,女權運動不斷爭取到兩性同等的尊重與評價,也使服裝走向性別角色的同化,出現了“無性別”思路,即所謂的“中性化”服裝趨向。

女性服裝在女性自我覺醒、女權運動以及性解放的推波助瀾下,開始趨向中性風格。女裝在20世紀的演進過程中遠遠超越男裝,女性不斷從服裝流行的演變過程中重新審視女性的角色,然后再現于服裝上。20世紀60年代,Yves Saint Laurent從男裝的煙裝小禮服衍生設計了女性的褲套裝;20世紀80年代,高聳墊肩的米蘭風套裝讓女性的穿著好像準備上戰場的武裝戰士。

2 20世紀90年代至今的中性化風潮演變

從20世紀最后10年的流行趨勢及現象可以發現一個相當重要的特質,那就是男女間的服裝差異愈來愈小。20世紀,服裝設計師們一直在“更男人”還是“更女人”的問題上搖擺不定,他們希望塑造一個標準的形象與女性或男性全新的身份匹配,是變得更權威、更簡練還是保持特點繼續花枝招展?最終得到折中的方式——中性化,而這些中性化的演變過程主要與以下因素有關。

2.1 性格轉移

對比20世紀80年代之前中性化風潮過于硬朗化或過于柔性化,經過蛻變后的新風貌——雌雄同體(Androgyny)的第三性魅力如今躍居新女性或男性所追求的新風華,一味的男性化或過度的女性化必須具備2T的性格——剛與柔(Tough & Tender),整體裝扮展現出雌雄同體的魅力[4]。該風潮演化到今日愈發聲張,在父權社會價值觀的影響下,服裝才成為區別男女性別的方式之一。

2.2 設計師對于中性化服飾的表現手法

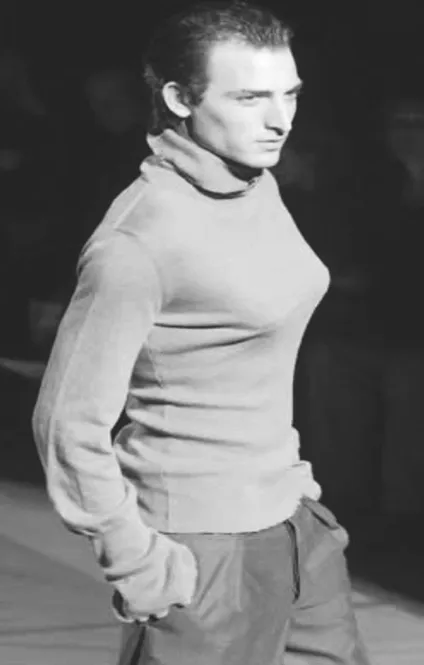

所有前衛設計師都加入這場中性化的游戲:Vivienne Westwood讓男人穿上隆起胸部的毛衣(圖2)。Jean-Paul Gaultier的每次男裝發布都會讓他鐘愛的男模特穿上裙子風情萬種地扭過T型臺。熟悉Gualtier風格的人都知道,早在20世紀80年代,Gualtier已經率先讓男人穿上裙子,而男性的長發打扮在他的時裝展上更是屢見不鮮。川久保玲連自己的品牌都明確地叫作Comme des Garcons(像男孩一樣)。曾經以極致妖嬈的女性形象震驚時尚界的John Galliano給模特畫上小胡子,仿佛在嘲笑自己昔日的女性化風格。Yohji Yamamoto也以低調無華的不規則立體剪裁展現了無性別的冷感魅力。這股無性別風潮為原本一味男性化的演變過程注入了另一種元素。

圖2 Vivienne Westwood的設計

每隔一段時間,時尚界就會流行某種風格,無論是簡約主義還是中性風格,現在看上去不新鮮,但在它們出現的那個年代,卻是對當時主流時尚的顛覆和挑戰。

19世紀~20世紀初,中性化風潮unisex代表有Coco Chanel、YSL、Gucci、CK等。女性服裝的中性風潮始于19世紀末,當時的女性脫下鯨骨襯裙和蓬裙,開始穿上行動便捷的長褲。除了Chanel,另一位推進中性化風潮的大師就是YSL,他早在1966年就推出了男裝禮服Tuxedo款式。到了1996年,女扮男裝又重新“熱”了起來,當時風頭最盛的要算Gucci:絲絨套裝+滑亮的all back頭,女強人十足的打扮風靡全球。

2.3 舞臺、影視中及生活中中性化形象的出現

在舞臺上以及影視劇里,人們總能看到越來越女性化的男演員和越來越男性化的女演員。翻開時尚類雜志或走在大街上,會時不時閃現耳環、項鏈、修身衣著裝扮的“柔性男人”。一些公眾人物,如歌手、演員的時尚扮相和舉止,時常會招致一些人的評論,從日本歌壇出現的“視覺系”男子組合到如今風靡全球的“花樣男子”以及《魔戒》中的精靈弓箭手、《海盜船》中的娘娘腔船長等,變性人的新聞也已屢見不鮮,花樣美男更是層出不窮。

3 存在并將延續的中性化風潮

3.1 中性化風潮存在的社會因素

3.1.1 互相寬容和欣賞

當今社會的生活方式在不斷進步,越來越多的男性習慣更人性化、更溫情的生活方式,越來越多的女人事業成功,“家長里短”徹底丟給了男人。但是人們并沒有大張旗鼓地指責“男人不像男人”“女人不像女人”,時裝設計師把對個性的張揚擺放到更高的境界,人們對性別開始有了寬容的態度。同時一些心理學家認為:在當今社會,女人與男人一同參與社會競爭,在體力與智力角逐時,一襲男裝確實更能給人干練、精明的感覺。這種服裝潮流主要是由性別角色的轉換所造成的,同時也包含著向世俗和時代挑戰的一些心理因素。需要說明的是,這種服裝潮流是對兩性之間的欣賞與愉悅持肯定態度,并認為這是歷史發展的重要動力之一。人們需要的是相互欣賞,而不是一種性別對另一種性別打著“愛護”的名義進行的奴役和歧視。隨著社會進步,對于中性化的潮流,大家相互之間更加寬容和欣賞。

3.1.2 個性多樣化

隨著時代的發展,現在男女已經可以完全憑借自己的判斷力和喜好來駕馭時尚。當今時裝界流行“不分年齡、不分性別、不分季節”的“三NO主義”,使人們的著裝更加無拘無束、隨心所欲。在談及中性時尚時,設計師們和著裝者都已經在中性主題下注入了“新”的態度。女性由20世紀80年代對中性裝在形式上的“陶醉”轉變為如今的“調侃”味道。從現代服裝中人們可以發現,女性意識是回歸人的自然性象征。不管男女,大家都在不遺余力地突出性感、耍酷等意識形態及表現風格。設計師們一方面以贊美詩般歌頌女性的雌性性征,另一方面又在不斷挖掘男性內心深處的陰柔品質,公開贊美母性文化,男裝一改傳統上的古板、嚴肅、莊重,在陽剛之氣中融入了陰柔之美,增加了女性的設計元素,使服裝的兩性模式出現了前所未有的違和感。

3.1.3 運動時尚化

過去的運動裝設計比較偏重男性,且在材料應用上只考慮運動性能,即功能性,樣式上都千篇一律。如今,運動服裝更加愿意表現風格、突出個性、體現舒適感,并且更加關注文化品位。

令人驚喜的是體育明星成為偶像。從喬丹開始,他們已經成為橫亙于體育、娛樂、廣告等領域真正意義上的明星。到了“貝克漢姆時代”,這種娛樂性和社會性的體育明星現象已經登峰造極了,如百事可樂的廣告,小貝已經成為一個標志,一個與體育有關但是已經覆蓋各個層面的標志。

中國在2000年的奧運會之后,也將這股體育明星炒作的風潮大膽引入,于是姚明、劉翔、田亮、郭晶晶等一眾賽場上叱咤風云的俊男美女也有幸成為廣告、娛樂新聞、時尚派對的座上賓。

有人說,了解一個時代最好的方式就是了解服裝史,運動熱的流行時尚行業當然不會錯過,一些世界級的頂級國際大牌紛紛推出運動系列,比如Chanel的滑雪服系列、Dior的高爾夫球女裝系列、Dunhill的高爾夫球男裝系列、Prada的Prada Sport系列等。顯而易見,運動已經成為一種時尚,已經完全深入人們的生活中。以往在顏色方面,運動鞋、運動裝不外乎黑、白、紅、藍等顏色,而今天的運動裝得到了很大程度的創新,像打翻了調色板一樣,青翠的綠、鮮嫩的黃、浪漫的粉、妖艷的桃紅、冷淡的灰、開心的橙色等也紛紛加入運動色譜中。

3.1.4 幽默和輕松

20世紀末,全球男裝又有不同程度剛中求柔的傾向,追求色彩艷麗、花朵豐腴,試圖從女服中尋覓新鮮感。色彩學家的研究早已揭示,色彩斑斕的服飾對緩解緊張的情緒非常有幫助,有助于自我放松。隨著社會的進步、紡織材料及服裝工業的發展,設計師在服裝的色彩、面輔料的質感以及工藝結構的廓形上已經有了很大進步,打破了很多固有的條條框框,從文化束縛中自我解放,渲染了幽默輕松的氛圍。

3.2 社會影響和意義

服裝之所以被稱作為一種文化,是因為其本身就屬于人類歷史發展中的一種文明。服裝作為性別符號且在人類社會長期存在,說明了性別文明對人類文明的重要性和必要性。服裝的性別差異,不僅形成了兩性服裝模式,在以性別差異為基礎的條件上還構建了服裝審美規范,男子以堅毅、力量、勇猛為審美特征,女子以溫雅、嫻靜、柔美為審美特征,即陽剛之美與陰柔之美,成為男女服裝審美的一般原則。但并不是說中性化潮流的出現是鼓勵男人不像男人、女人不像女人,其更多意味著男女開始更加開放、公平地審視對方的世界。性別的界限在時尚的催化下變得愈發模糊,而“中性”這個金光閃閃的招牌也逐漸淡化最初的革命色彩。雅致和精細并不是單為女人準備的,而陽剛和粗獷也不是單為男人準備,它們都是源于生活,如果非說有什么深層次的意義,那只能說“中性”是男人和女人爭取更多自由的一種方式,是美麗的又一種體現。

4 結語

男女服裝性別差異的消失,通常會在兩種社會出現:一種是絕對自由、民主的社會,另一種是封閉、壓制、輕視個人的社會。前者如原始社會,后者如中國的“文化大革命”時期等。

根據服裝史可以看出,兩性服裝模式是一種人類文化現象,是隨著人類文明的進步而發展,雖然表現形式各有不同,但以性別差異形成的兩性服裝模式是中西方文化的共同點。世界服裝史清晰地展現了兩性服裝模式,使兩性服裝以區別性別差異的表現特征轉化為象征性別的符號。人類的性別差異是客觀、永恒存在的,不能消除兩性心理互補;另外,其作為一種精神需要,也不可能被消除。

服裝是一種文化的現象,而不是自然的現象。作為文化產物,是可變的、人為的。當今社會,服裝舞臺上的服裝呈現出前所未有的豐富性與多元化,男裝女性化也不是今天才有的,女著男裝在服裝史上更是屢見不鮮:無論是在經濟蕭條、生活難耐、戰爭頻繁、政治獨裁的環境下以及女性人格受到極大壓抑的年代中,還是在經濟繁榮、社會穩定、男女享有諸多共同社會利益的時期,女裝的男性化時有出現。盡管如此,當代服裝恒定的兩性模式沒有改變,將來也不會被改變,世界主流服裝設計師仍在這種兩性模式的基礎上頌揚和高歌男人與女人本質屬性的美,在服裝舞臺上仍以女裝為主角與不斷發展的男裝共奏新浪漫主義的協奏曲。

男裝女性化與女性男裝化不是當代的特殊發明,是歷史服飾現象中反復演繹的主題之一,并將一直存在與延續。