突發公共衛生事件下公眾的認知、意愿、行為關系研究

——以上海市為例

張雅靜,劉海峰

(東華大學 人文學院,上海 200051)

1 問題的提出

2019年12月,新冠肺炎疫情在武漢大規模暴發,隨后在全國范圍蔓延,疫情防控進入緊張狀態。作為中華人民共和國成立以來,傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的重大突發公共衛生事件[1],2020年1月24日,上海市決定啟動重大突發公共衛生事件一級響應機制,嚴格落實國家關于新型冠狀病毒感染的肺炎“乙類傳染病、采取甲類管理”的要求,實行最嚴格的科學防控措施[2-3]。上海市在疫情防控中,先后發布《進一步加強我市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作》《上海市人民代表大會常務委員會關于全力做好當前新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的決定》《關于進一步嚴格落實各項疫情防控措施的通告》《上海市公共衛生應急管理條例》《上海市商場、超市疫情防控技術指南》等政策條例,要求各主體切實承擔各自職責,強化屬地防控,做好協同聯控,各單位積極參與防控,個人承擔社會責任做好自我防控,真正實現多主體參與的聯合抗疫,最大限度遏制疫情蔓延。在上海市衛健委的新聞發布會中也多次提及要做好聯防聯控,凝聚社會力量,加強對社會公眾的宣傳動員,持續強化市民防疫“三件套”“五還要”,注意做好個人衛生。由此可見,社會公眾對政府發布的疫情防控指令是否遵從,是否切實履行個人責任、做好個人防控,是疫情防控中的關鍵一環,影響疫情防控的成效。

2 公眾認知、意愿、行為關系的必要性分析

賈艷,朱士俊(2021)通過網絡問卷調研發現新聞發布是公眾疫情防控信息來源的主要渠道,同時內在的自我傳播、周圍的親朋好友等群體傳播以及組織傳播發揮了不可替代的作用,今后仍應重視組織力量的參與[4]。聶勝楠,曹俊等(2020)通過問卷調查了解公眾對新冠肺炎的認知、態度、行為現狀及影響因素,研究發現公眾對新冠肺炎的知曉率和對政府的認同度較高,對疫情的畏懼程度和預防行為均中等偏上,仍要有針對性、有側重點地對女性、農村地區、農民和較低文化程度群體進行宣傳教育[5]。熊騰瓊,郭聲敏等(2020)通過問卷調查及統計分析發現公眾對關于新冠肺炎疫情的醫療專業知識缺乏,對疫情防控的信念不足以及在疫情防控中每日進行體溫監測、外出回家后對手機進行消毒等防控細節有待加強[6]。已有研究主要涉及疫情防控信息的傳播、對新冠肺炎防控措施的認同及生活中細節的體現等方面,盡管相關專家和醫護人員反復提醒、政府部門多次提及做好個人防護的重要性,但仍有部分公眾對此置之不理,我行我素,認為這些屬于個人私事,沒有必要上升到國家層面。在疫情防控關鍵時期集會,瞞報、漏報個人情況,對隔離留觀不配合等,這些都是個人疫情防控意識及社會責任感缺失的表現。在公共場所佩戴口罩、測量體溫,從疫區歸來主動報告,自覺出示行程碼、健康碼等,都是疫情防控常態化時期的相應要求,人人都應遵守,對自己負責的同時也對他人負責。新冠肺炎疫情的發生改變了個體領域和公共領域邊界的界定,原本屬于私人領域范疇的行為已經轉化為公共行為[7],并且需要公眾自覺履行。

3 公眾的認知、意愿、行為三者間關系現狀分析

本次共發放網絡問卷300份,有效回收問卷294份,問卷回收率98%。問卷共25道題目,包含基本資料、對公共衛生知識的認知、參與突發公共衛生事件的意愿、在本次疫情中做出的行為反應等。利用SPSS 26.0進行數據處理和分析:問卷回收率98%(294/300),調研對象分別來自除金山區外的上海市15個區,其中男性134人(45.58%),女性160人(54.42%);年齡28歲以下234人(79.59%),29歲~50歲44人(14.97%),50歲以上16人(5.44%)。文化程度以大專或本科和碩士及以上為主,分別為138人(46.94%)、126人(42.86%)。學生53人(18.03%),工人37人(12.59%),公司職員81人(27.55%),事業單位/公務員/政府工作人員48人(16.33%),自由職業者46人(15.65%),其他29人(9.86%)。從年齡的分布來看,本次28歲以下的被調查對象人數為234人,所占比例為79.59%,可知本次的被調查對象主要以較年輕的群體為主。

對影響公眾認知、意愿、行為水平的因素主要用差異性檢驗,通過獨立樣本t檢驗、卡方檢驗以及單因素方差分析等檢驗方法去研究變量不同維度上的差異情況,相關分析是相關性研究中最常用的分析。在本次分析中根據數據的特性主要運用獨立樣本t檢驗、單因素方差分析進行方差分析以及運用相關分析中的雙變量分析進行3個維度間的相關性分析。

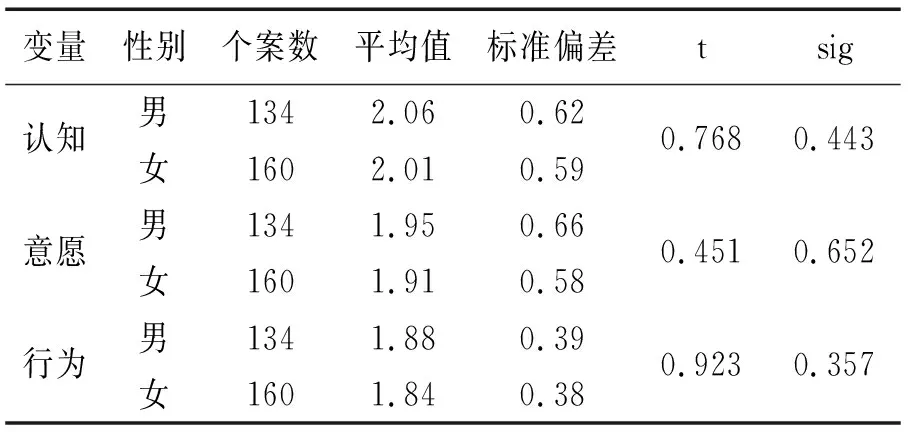

3.1 性別與認知、意愿、行為3個維度之間無相關性

根據表1中獨立樣本t檢驗的結果可以看出,認知、意愿和行為3個維度在性別上的差異情況不顯著,因為sig大于標準的0.05,不能拒絕原假設。

表1 各個維度在性別上的差異分析

也就是說,公眾對突發公共衛生事件的認知、參與突發公共衛生事件處理的意愿以及在突發公共衛生事件中的行為與性別無關,性別不是影響公眾認知、意愿和行為的關鍵性因素。

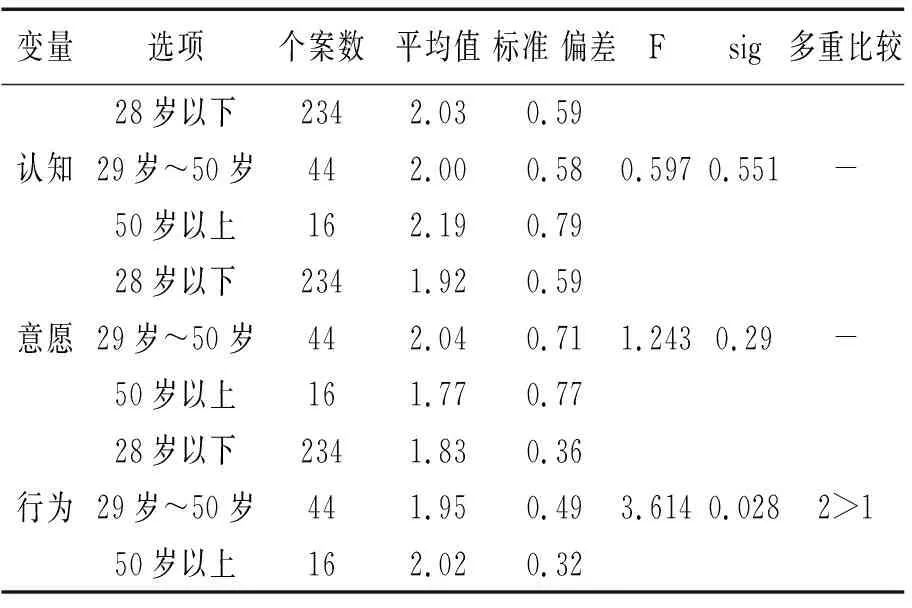

3.2 29歲~50歲的人群對于疫情防控政策的響應程度更高

根據表2單因素方差分析結果可以看出,在其3個維度上,只有行為在年齡上存在差異,因為顯著性檢驗為0.028,明顯小于0.05。

根據多重比較的結果可以看出,在行為維度,29歲~50歲的人群與28歲以下的人群在行為上存在顯著差異,29歲~50歲人群在疫情防控中的行為表現優于28歲以下的人群,由此可見,年齡會對行為產生影響。29歲~50歲的人群在疫情防控中對于疫情防控政策的響應程度更高,更容易落實到具體行動中。一方面,該年齡段的群體大多已結婚生子,面臨著孩子的上學、個人工作的壓力,既要養育子女,又要贍養老人,因此更為關注疫情的發展情況,更希望能夠早日戰勝疫情,恢復到“戰前”狀態;另一方面,隨著年齡的增長,其生活閱歷也越來越豐富,面對突發公共衛生事件能夠更為理智地去看待,具備較強的社會責任感。

表2 各個維度在年齡上的差異分析

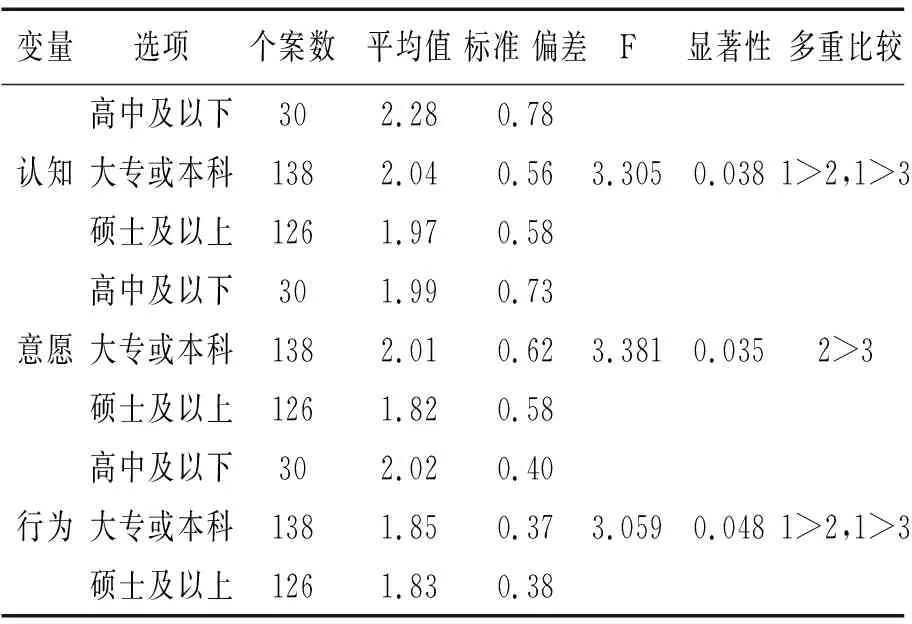

3.3 高中及以下學歷人群在疫情中的行為表現最優

根據以上單因素方差分析結果可以看出,在其3個維度上,認知、意愿、行為在學歷上都存在差異,因為顯著性檢驗分別為0.038、0.035、0.048,小于0.05,即文化程度會對個人的認知、意愿和行為產生影響。

表3 各個維度在學歷上的差異分析

根據多重比較分析的結果可以看出:①高中及以下學歷人群的認知程度要高于大專或本科和碩士及以上學歷人群;②大專或本科學歷人群的參與意愿要高于碩士及以上人群;③高中及以下學歷人群的行為反應要高于大專或本科和碩士及以上學歷人群。可見,并不是學歷越高其認知、意愿和行為水平越高,更要依靠其內心的道德約束和社會責任感實現內在的激勵。

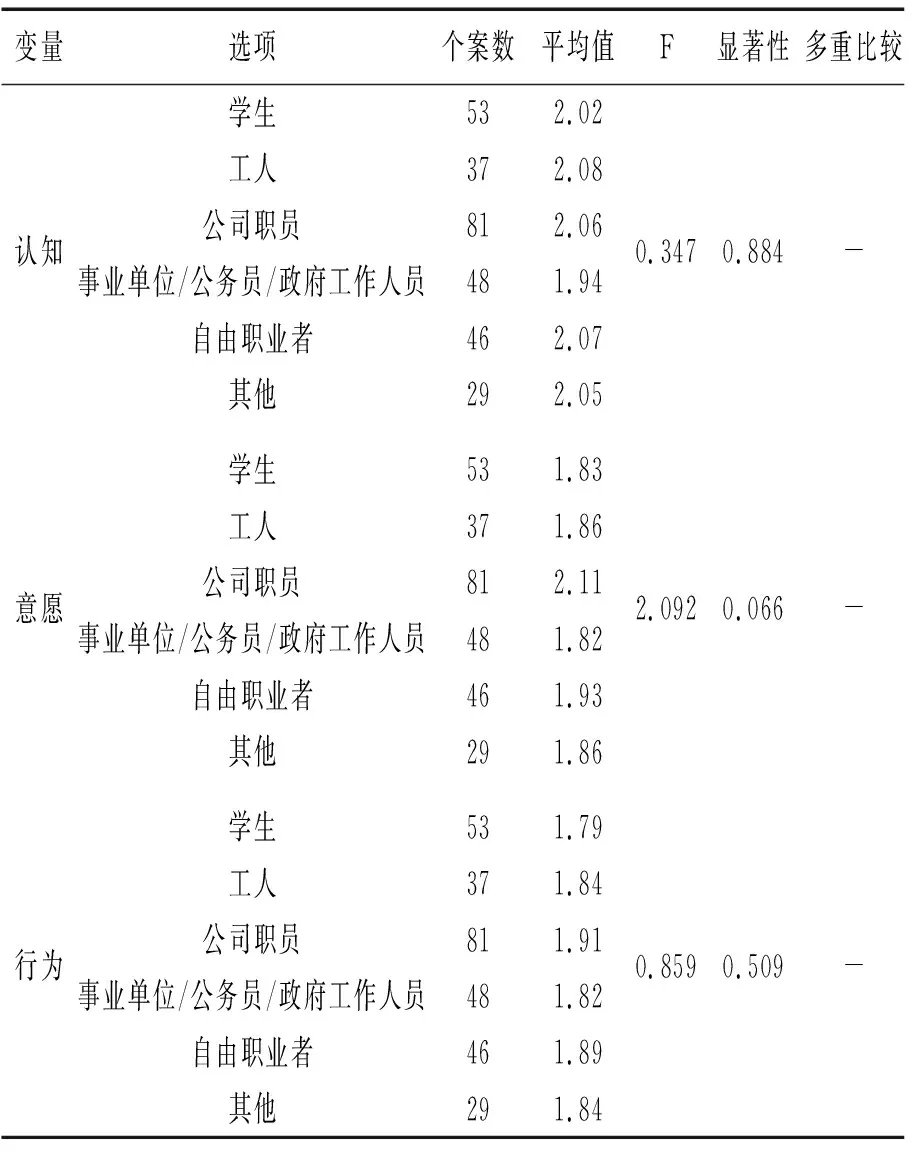

3.4 職業并不會對公眾的認知、意愿、行為產生影響

根據表4的單因素方差分析結果可以看出,3個維度在職業上不存在顯著差異性,因為顯著性水平大于0.05,可見對于突發公共衛生事件的認知、參與意愿和行為反應并不會因為職業不同而產生差異。

表4 各個緯度在職業上的差異分析

3.5 認知、意愿、行為三者相互影響

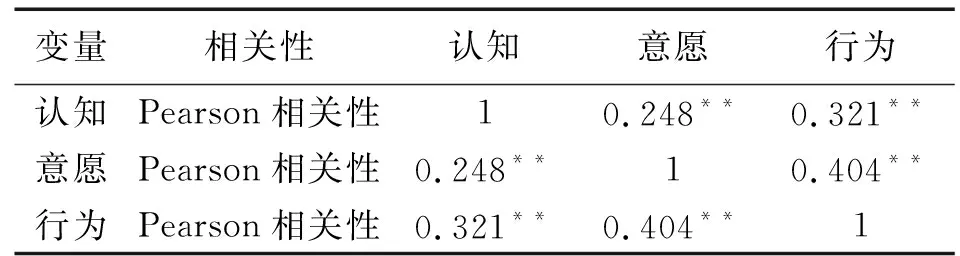

根據表5的相關分析可以看出,各個變量在99%的顯著性水平上均存在顯著的相關性,而且相關系數都是大于0的,所以都是正相關關系,意愿與行為之間的相關系數值為0.404,說明意愿與行為之間呈現出顯著的正相關關系。

表5 各維度的相關性分析

一般會認為,認知會通過影響意愿,進而對行為產生影響,然而筆者通過分析發現,意愿對行為之間的相關性更為顯著,認知與意愿間的關系為弱相關,即對公共衛生知識的了解程度并不決定著其參與公共衛生處理的意愿,然而參與公共衛生處理的意愿決定著其在疫情防控中的行為反應。

問卷調查顯示,只有10.54%的人對于什么是突發公共衛生事件非常了解;92.86%的人認為需要以及非常需要加強關于突發公共衛生事件的知識普及;61.56%的人愿意及非常愿意參加有關突發公共衛生事件學習,但是35.64%的人認為是否參加相關學習要看個人時間。當疫情發生時,大家大多會首先通過各種途徑了解相關信息,其次才是等候社區的統一要求和通知。20.41%的人認為此次疫情對日常生活的影響非常大,47.96%的人認為此次疫情對日常生活有影響。若出現類似發病癥狀,88.1%的人會根據疫情防控要求到醫院做檢查,7.82%的人選擇自己在家中吃藥,4.08%的人不去理會,覺得過一段時間就好了。在疫情發生初期,69.05%的人會積極應對,聽從專家的建議,25.85%的人會順其自然,做好個人防護,4.42%的人會過度緊張,感覺自己會被感染。

4 突發公共衛生事件下公眾的認知、意愿、行為路徑優化

通過上面的分析可知,公眾對于公共衛生知識的認知與其參與突發公共衛生事件的意愿是具備相關性的。復雜情境下,公眾是社會治理的主體,其參與城市危機治理的積極性對于提高城市治理效率,形成城市治理主體多元化意義重大。同時在抗擊疫情的過程中,每個人都是抗疫的主體,無法置身事外。

4.1 以政策法規進行強制力約束

新冠病毒具有高傳染性,傳播方式為“物傳人”和“人傳人”,政府一直強調繃緊“內防反彈,外防輸入”防線不松懈,那么做好“內防反彈”離不開社會公眾的積極參與。在此期間,曾出現公民的造謠和傳謠、在公共場所拒絕戴口罩、違背正常市場秩序“囤積居奇”等非理性行為。特別是當危機發生時,社會公眾的原來的生活狀態被打破,其組織性、紀律性減弱,判斷力下降,容易做出一系列非理性行為。因傳染病的高傳染性及傳播的高速性,加上人員的強流動性,每一個公眾都應切實履行疫情防控的要求,增強社會責任感,做好個人衛生和防護。因而,在疫情防控特殊時期,國家應制定相應的政策法規,越是在特殊時期越要重視法律的作用,嚴格按照法律規定進行危機治理。并且法律的制定要有前瞻性,能夠解決在特殊時期的特殊需求,對于特殊時期的違法犯罪行為要加大力度嚴厲打擊,以維持整個社會的穩健運行。

4.2 多方主體聯動協作進行宣傳普及

政府、公共衛生部門、社區等主體要重視公共衛生知識的普及,政府可以給予承擔普及工作的部門相應的經費及政策支持。對于不同類型傳染病的嚴重程度、傳播速度、相應的預防措施,日常個人及家庭衛生預防知識,要通過電視、廣播、海報、電子屏等宣傳方式進行宣傳,營造良好的學習氛圍。小區或居委會可與公共衛生部門合作定期舉行專題講座,邀請相關領域的專家、社區醫生為大家普及相關知識。調查發現,42.52%的人傾向于通過網課等線上形式參與學習,10.2%的人傾向于通過學習交流會等線下形式參與學習,47.28%的人傾向于通過線上和線下相結合的形式參與學習。可見線上以及線上和線下相結合的學習方式是當前較受公眾歡迎的學習方式。相關部門在組織公眾學習的過程中要選擇方便大家參與的學習方式。在組織學習前可通過微信群等方式了解大家是否有時間參與,統計大家選擇參加學習的方式。可組織時間合適并且傾向于參加線下學習的公眾進行線下學習,并且可把當天的學習內容進行錄像,以視頻的形式分享到微信群,滿足具有線上學習需求的公眾的學習需求。在日常,大家可在微信群中推薦關于公共衛生知識的相關視頻或者公眾號,激發大家學習的積極性。對于公共衛生知識的了解是屬于常識類,只有對其有一定程度的了解才能最大限度避免“無知則無畏”現象的發生,以免因自己的無知而違背疫情防控規則,給身邊人帶來風險。在進行公共衛生知識普及的過程中要注重公眾的覆蓋率及參加率等實際效果。西方的“接受美學”認為作品只有被讀者閱讀之后才真正具有價值,那么對于公共衛生知識的普及只有公眾真正參與學習了,所做的一系列普及工作才會有價值,因而各主體在聯動協作時要注意宣傳方式的選擇及后續普及效果的跟進。

4.3 培養公眾個人自覺性

公眾參與疫情防控的意愿強弱關鍵在于是否引起其在思想上的足夠重視,是否能夠充分調動其參與的積極性,這與公眾的責任意識緊密相關。部分社會公眾在疫情防控期間,肆意按照自己的意圖行事,不考慮自身行為對他人和社會產生的影響,更不愿對自身行為所產生的后果承擔責任,是責任感缺失的體現,究其根本還是在意識形態上沒有繃緊這根弦。加強對公眾個人自覺性和社會責任感的培育刻不容緩。①在國家、社會、學校、個人、家庭多方聯動下開展責任感的培育工作,采取公眾喜聞樂見的形式,真正入腦入心,進而在社會實踐中形成行為約束。②當內在的自覺性不足時,要依靠外部法律規范的作用,在原有疫情防控基本法的基礎上,結合新形勢、新情況、新問題,對違背疫情防控要求、暴力傷醫、擾亂市場秩序等行為依法給予懲處[8]。③通過線上和線下等形式保障公眾的知情權和參與權,對于在疫情防控中表現突出的公眾給予表彰,進行激勵,例如:社區志愿者每天按時執勤以應對社區人力資源不足的問題,有效緩解了社區疫情防控的壓力,對這一行為社區應進行宣傳表彰,營造良好的社區防疫氛圍。

在疫情防控常態化期間,甚至出現了德爾塔變異毒株,該毒株傳播力更強、潛伏期和傳代間隔縮短,導致疾病嚴重的可能性增加[9],部分地區出現疫情反彈,并出現向省內外蔓延的態勢,給疫情防控工作帶來挑戰。2021年7月29日揚州暴發的疫情,其原因在于一位老太太擅自離開已經采取封控措施的南京,并且借用他人的“綠碼”,瞞報自己的情況,在人流密集的棋牌室等多個地方活動,形成了棋牌室傳染鏈,感染者多為棋牌室年齡較大人群,造成主城區部分區域疫情擴散。在疫情防控進入常態化時期后,我國很少有地區發生大范圍的疫情擴散,此次揚州市疫情的暴發,與個人疫情防控意識緊密相關,無論是違反規定恣意流動的老太太、被借健康碼的人還是棋牌室的老年人,歸根結底在于防疫意識松懈造成疫情擴散。為“撲滅”疫情,國家投入大量人力物力,醫護人員、流調人員加班加點工作,公眾的日常生活受到影響,一個人的意識松懈需要多方主體來為其“買單”。研究表明,個體對疾病的認知,會影響個體的自我管理及治療依從性,進而直接影響到社會成員的防疫行為和公共衛生安全[10]。認知是基礎,意愿是動力,行為是最終目的。上海這樣的人口規模大、密度高、流動性與集聚性強的超大城市,往往容易成為疫情重災區。公眾作為社會治理的主體,有效防控離不開公眾的參與,政府應重視對公眾公共衛生知識的普及,通過各種方式提高公眾參與疫情防控的意愿,推動其積極參與到疫情防控行動中。