晚清時期豫北的地權分配(1850—1911)

李淑敏

(鄭州大學 歷史學院,河南 鄭州 450001)

舊時代農業是社會生產的主要部門,土地則是承擔各類農業生產活動的主要載體。土地問題的核心是地權分配,圍繞地權分配引發的社會問題貫徹中國歷史始終,也是河南社會的一個基本問題。地權分配與占有是一個動態發展的復雜變量,受到諸多因素影響,并非一成不變。學術界對近代河南地權關注較少。河南省社科院的王天獎在《晚清時期河南地權分配蠡測》一文和《民國時期河南的地權分配》一文中,分別探討了晚清和民國時期河南地主階級的變化、地權分配的情況和變動原因。井岡山大學的王偉在《論民國時期河南地權分配的趨勢》一文中,從橫、縱兩方面分析了民國時期河南地權分配的分散趨勢與集中趨勢,認為存在一定的地域差異。同時,他還從河南匪災角度出發,總結了民國豫北、豫中、豫西、豫南各地農村地權分配的情況;從河南人口角度出發,詳述了近代河南地權零細化的過程。蘇新留則主要集中于災害社會史視角,對民國時期河南水旱災害,特別是1942年的河南大災荒造成的地權轉移現象進行了研究。總體而言,已有的學術成果多聚焦于民國河南地權,鮮少關注晚清河南地權變化,對豫北、豫南、豫西地權的獨立研究更是尚未開展,有一定的研究空間。從廣義上講,可為晚清地權變動提供具體的案例分析;從狹義上講,不僅能為晚清河南經濟史研究增添新的成果,而且能刻畫出晚清豫北地權概貌,完善河南社會史研究。

晚清豫北地區人地關系如何,地權分配情況發生了什么變化,地主與農民階級內部產生怎樣的變動等,都關系到社會變遷和歷史發展。由于資料瑣碎零散,尚未有相關論著對豫北地區地權分配情況作一詳述說明。因此,本文就晚清時期豫北地權的變動情況進行嘗試性討論與分析。

一、道光末年豫北人地關系概況

由于被自西向東的黃河河道所分割,較河南其它地區而言,豫北在地理位置上處于一個相對獨立的地理單元。道光末年,豫北劃分為三府,轄二十四縣:彰德府領安陽、臨彰、湯陰、林縣、武安、涉縣、內黃七縣;衛輝府領汲縣、新鄉、獲嘉、淇縣、輝縣、延津、浚縣、滑縣、封丘九縣;懷慶府領河內、濟源、修武、武陟、孟縣、溫縣、原武、陽武八縣。豫北地勢自西北向東、南部走低,西北部為太行山脈,中東部為平原,地勢平坦,灌溉水源充沛,農業用地面積廣,糧食產量較高。豫北旱澇災害比較頻繁,其它類型自然災害較豫西、豫東、豫南少。以農業為主的社會生產是豫北社會經濟的主要來源,農民人數眾多,傳統宗族勢力較強。

附圖 河南省圖(同治)[4]

明末清初戰亂不斷,社會動蕩,豫北輝縣“民逋地荒,糧歉官亡,危困已極”。 農民大起義后造成的衰頹,歷經順、康兩朝的休養生息,大體到康熙中后期社會經濟已基本恢復。清初豫北三府有94 500余頃土地無人耕種。為號召墾荒,康熙六年下令河南、山東、浙江等地見駐投誠官兵開墾荒地,并規定自康熙七年始,“每名給五十畝,預支本年俸餉以為牛種,次年停給,三年后照例起科”。 道光三十年,全國除江蘇、福建外,其余通省人口合計 “四萬一千四百四十九萬三千八百九十九名”,所儲存的倉米也已達到“二千七八四十九萬二千四百二十石二斗九升六合七勺”。自清初墾荒政策實行以來,全國大面積開展墾荒,河南省內的墾荒行動也取得了一定效果。河南巡撫閻興邦上奏稱,康熙二十九年間,共計“開墾荒田六萬四千三百十五余畝,征銀二千二百八十兩有奇”。乾隆三十七年,河南內鄉縣開墾出“荒地二十四頃七十三畝”。衛輝府輝縣知縣陳謨“以德化民,諄諄勸諭墾田種樹,發給牛種,招募流亡”,在任期間墾田成效顯著。懷慶府河內縣知縣張起宗“督民開蕪田數百頃,復浚濟縣,以通灌溉”。至道光末年,豫北地區的耕地面積已較為可觀。

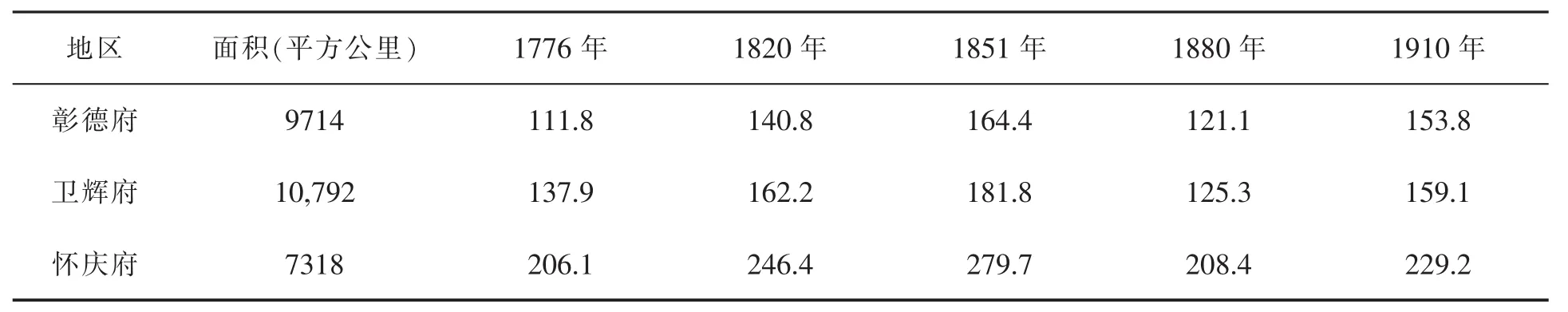

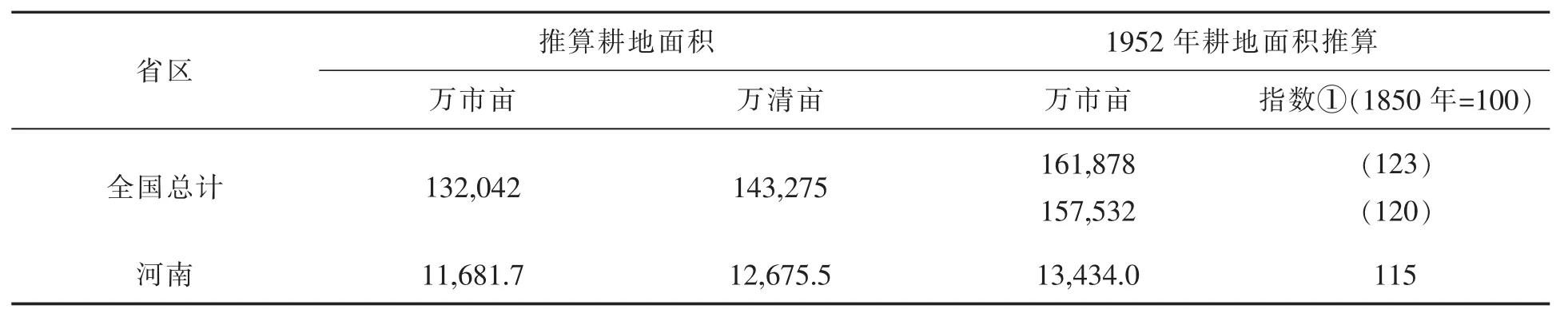

表1-1數據顯示,豫北三府在1776年至1851年期間,人口密度呈逐年增長之勢,1851年達到峰值之后逐漸下降,直至辛亥革命時期人口密度仍未恢復至道光末年數值。表1-2為學者史志宏依據1952年的耕地面積所推算的1850年河南省的耕地面積。由其統計和推算的數據可知,1850年河南已開墾的耕地面積,只比1952年低了1.8%左右。這表明在道光末年至咸豐初年,豫北及河南全省的土地開墾數量幾乎已達到飽和狀態。清朝時期的耕地面積,特別是從乾隆中期始,直至晚清光緒十三年以前的一個多世紀里,耕地畝數不僅再沒有大的變化,而且“除個別年份外,多數年份的田畝數還不如乾隆中期”。由此可得知,處于這一歷史階段的豫北三府,人口密度已達到其晚清時期的歷史峰值。

表1-1 1776年至1910年豫北各府人口密度[12]706 單位:人/平方公里

表1-2 1850年各省區實際耕地面積估計[13]26

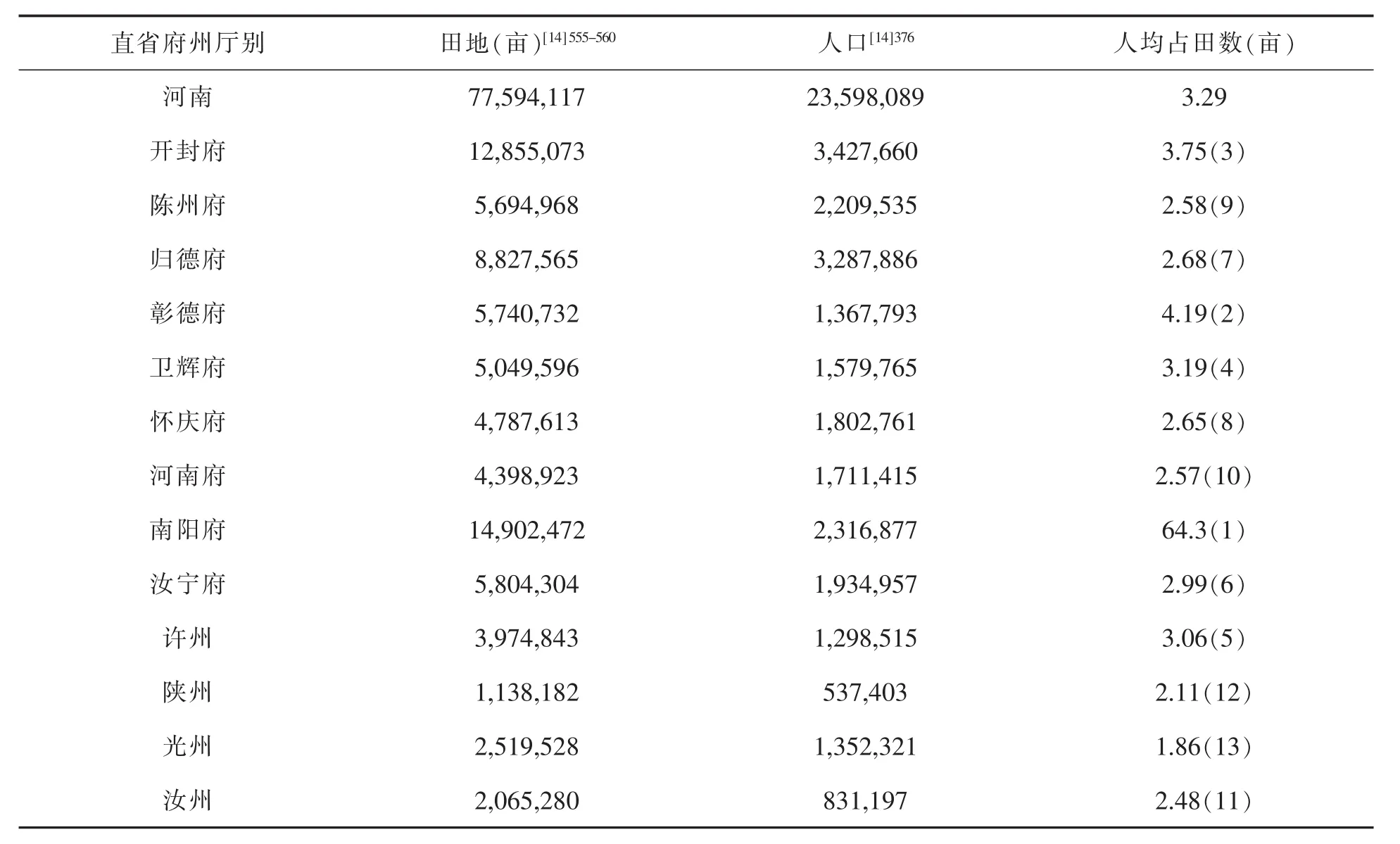

表1-3 清嘉慶二十五年豫北人口、田地及其平均數(公元1820年)

據上表中的人口數和田地畝數計算可得知,1820年豫北三府的人均占田數分別為4.19、3.19、2.65畝。除彰德府人均占田面積高于省人均占田面積外,衛輝府和懷慶府均低于省人均占田面積,且懷慶府人均占田畝數在全省十三個府州中位列第八。較之豫東、豫南而言,豫北地區的人均占田狀況并不可觀。誠然,農業人地關系“絕非單純的人口與耕地數量的靜態對比關系,而是一定環境與資源稟賦條件下技術選擇的動態關系”。農業生產的任何單獨要素都不足以反映生產的全貌及相應的人地關系,一府所轄范圍內各縣的人均占田數額也會與以上所得數據存在一定差異。如懷慶府孟縣乾隆初年人均耕地尚有1.6畝,后因黃河沖擊坍塌,土地減少,人均耕地“每人不足一畝”,全縣男女老少“唯賴紡織營生糊口”;林縣在清中后期“生齒日蕃,地價日貴,山石已盡辟為田而猶不敷耕種”。由于諸多自然和人為因素,人口數量與耕地面積不斷發生改變,人均占田這一變量也就始終處于動態發展的過程中。但人口增速高于耕地面積增速是晚清無法改變的整體趨勢,清朝尤為中國人口爆發的歷史時期。此種情況下可以合理推測,道光朝豫北三府的人均占田面積不斷下降。人地關系的兩個主要指標——人口密度和人均占田面積,在道光末年的豫北地區,均已呈現出較為緊張的態勢,地權變動“一觸即發”。

二、晚清豫北地權分配的變動

官田民田化趨勢的發展加速了地主和農民之間的地權流動。據統計,1887年河南省民田比例已達到90.32%,屯田、學田分別占8.37%、0.28%,其他官田只占了1.03%。較河南其它地區而言,豫北中小地主數量較多,像康百萬家族此類的特大地主很少,地權也不如豫東、豫西及豫南集中。晚清社會發生劇烈變動,豫北人口數量不斷增加直至飽和狀態,加之災荒、賦稅苛捐、分家析產制等諸多因素,豫北地區的地權轉移現象非常顯著。

(一)災荒頻仍

豫北大部地處平原地區,西北部為太行山脈,由于地形與氣候影響,其自然災害主要表現為旱澇災害。進入清代以來,特別是嘉慶朝始,豫北地區的水旱災害更加頻繁。嘉慶八年,封丘衡家樓堤身塌陷導致黃河決口,“黃流由東明入濮州境內,向東奔注”。嘉慶十五年,內黃縣“為漳衛兩河經過口門,向因漳水挾沙壅滯”,筑堤無法堵御,汛期發大水,綿亙數百里。次年九月,沁、黃二河再次暴漲決堤,孟縣、溫縣等地受災不輕,迅速加筑城堤、河堤。嘉慶二十四年,黃河決口,武陟、滑縣、新鄉、祥符、開封等地皆發大水,武陟縣訊馬營壩決口。道光二十三年,黃河再次漲水,現今水文工作者推算得知,時郟縣洪峰流量達36 000立方米每秒,屬于特大洪水,嚴重影響了豫北黃河沿岸地區。道光二十七年,全省大旱,赤地千里,豫北受災尤重。咸豐五年,開封府蘭陽縣附近大水決口,黃河改道,河水向北流至安陽,給豫北、豫東地區造成了巨大的影響。次年春夏,豫北再發大旱,秋八月又連降大雨,河水泛濫成災。同治九年,豫北大水,暴雨成災,各河漲溢。光緒元年始,河南全省發生特大旱災,持續四年之久,豫北、豫中損失尤為慘重。光緒八年,豫北、豫南山水暴發,河渠大水。光緒十三年春夏,豫北大旱,至秋季又發大水。光緒十六年春,旱災持續,秋季開始暴雨,各河漲溢。光緒十九至二十四年,全省連續三年發生大水,次年始又連續四年全省大旱,豫北地區饑人相食。光緒三十二年,衛輝府等地又因大雨被淹。宣統二年,因春夏暴雨,豫北再發大水。

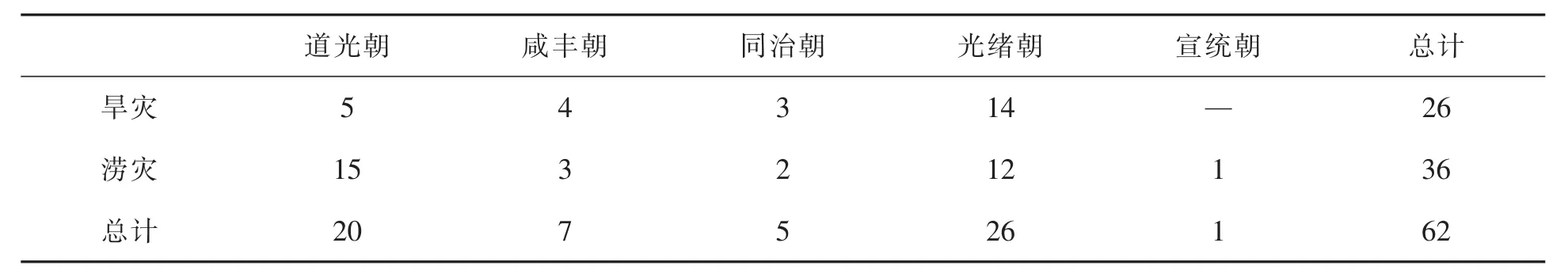

表2-1 晚清豫北安陽歷史旱澇災害次數表(1821—1911)[22]

以安陽為例,從道光朝開始旱澇災害發生幾率逐漸增加,光緒朝幾乎年均發生旱澇災害,有些年份旱澇并發。道光二十六至二十九年,安陽連續四年發生旱澇災害,時“瀕澤沖去人畜無算,屋宇倒塌大半”、“滴水未降,是歲大饑”。 除旱澇災害外,蝗災也嚴重影響農業生產,“從來農務之大敵,天災之外,更有蟲災”。 咸豐五年,安陽發生蝗災,“秋蝗遍野,飛蔽天日縣境無處無之,飛食禾葉穗盡秕”。除安陽外,豫北其他地區也是如此,懷慶府更是災頻賦重。光緒初年的特大旱災給河南省帶來了極為嚴重的損失,豫北彰德、懷慶、衛輝三府旱情尤為嚴重。陽武縣,“豫大祲,災情之重為前所未有”;武陟縣,“人相食,四年大疫,死尸枕藉”;新鄉縣,“光緒三旱,麥秋全無。 赤地千里,流亡載道,餓莩塞途,人相食。四年秋大熟,荒野未種之地,破屋頹垣之間,皆收獲倍蓗,至斗米粟七八十文”。汲縣士紳王錫彤也對此次旱災印象十分深刻,記載當時“斗米一金,人相食”,“餓死者累累。 一日顯妣至門外,見餓莩斃矣,蒼蠅環繞,目不忍睹”,“鹽業窳敗,延津尤甚”。 豫北經此災荒后,彰德、衛輝、懷慶三府人口銳減 35%、37.2%、32.7%,損失慘重。

人口數量的迅速減少必然造成土地大量荒蕪,反之,土地荒蕪又加重了災害造成的影響,災后重建過程勢必會加速地權分配的急劇變化。頻發的自然災害下,除較大地主外,一般地主富戶也大多沒落,普通農戶更是“謀食無資,往往棄田產,不論價錢之多少,征糧之滯留,兼顧不逞,得錢即賣”,由此導致土地大量拋荒,破產者不可勝數。故災年是地主階級擴增地產的有效捷徑,土地兼并往往在該時期高度盛行。晚清豫北災荒頻繁,土地兼并也較為集中。如林縣楊忠,早先占地不過百畝,至其晚年時已擴大“五倍有余”;武陟一富戶陳孚生,1877 年一年內即 “買地數十頃”;封丘張鴻酞,在不到三十年的時間內,田地已“擴產數倍”,占地共計十數頃。 可見晚清豫北地權轉移速度之快,數量之多。此外,水災后河道泥沙沖積帶來的廣闊土地也大多被地主階級和豪紳所吞并。然而,災荒導致的無主之地也并非全數由地主階級兼并,政府也會采取干預措施,如下令貧民領種無主荒地,每種荒地一畝,發給種籽錢100文,至光緒七年復查時,荒地已經全部認種懇完。也有部分土地依然長期荒蕪,尚未懇復,如懷慶府河內縣李家凹村,直到光緒末仍有數百畝無人墾耕。此種情況下又會發展出一大批新的自耕農,地權分散的趨勢非常明顯。

(二)分家析產,人口穩增

中國傳統宗法制影響下,世代同堂是人們的社會理想。中國傳統社會有內在的特定機制,在某些條件下,會自動分解大的家產,即“諸子均分父母財產的繼承制度”。無論官宦家庭、商人家庭、地主家庭,還是普通百姓家庭,都認同分家析產是自然而然的活動。清廷也制定了相應的財產繼承法,規定“嫡庶子男,除有官蔭襲先盡長子孫;其分析家財田產,不問妻、妾、婢生,止以子數均分”。這就明晰了除有官蔭的嫡長子孫之外,其他無論妻生、妾生、婢生的兒子,一律平等均分家產。

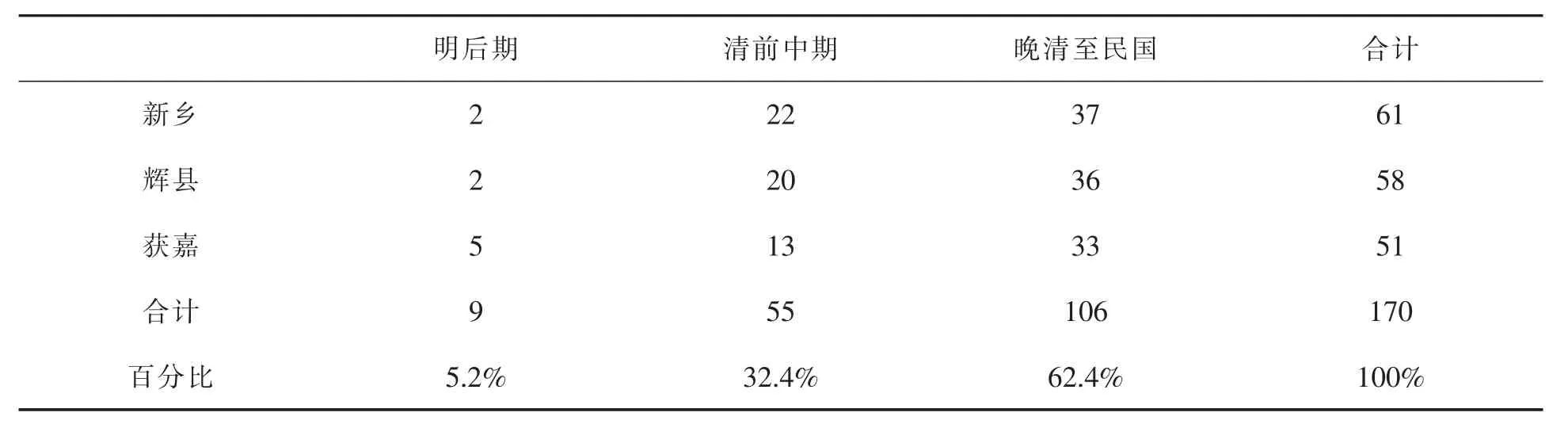

表2-2 新鄉、輝縣、獲嘉三縣不同時期修譜數量表[36]50

豫北地區宗族勢力較強。進入清朝后,盡管遭受了自然災害與戰亂的破壞,經濟損失較為嚴重,人口數量也有很大程度的減少,但是在清朝中央的積極扶持和地方政府的運作下,“豫北的宗族活動很快便在戰亂的廢墟中發展和興盛起來”。上表數據顯示,以新鄉、輝縣、獲嘉三縣的修譜數量為例,其在晚清至民國時期修譜數量達到62.4%,表明豫北宗族在晚清得到了極大的發展,進入繁盛時期。此外,豫北宗族在清代后期呈現出的又一特點是“宗族大眾化”。宗族在民間社會已經實現廣泛發展,參與者和管理者都不再僅僅受限于世家大族和官員,普通庶民也開始參與宗族活動。在宗族興盛、人口繁多的內陸地區,民眾往往會嚴格維持分家析產制,這為豫北地權的分散提供了巨大的閾值條件。

影響地權分配的因素很多,而人口因素對于地權變動的作用更為顯著。地權分配的變動情況,主要受兩個力度所支配。“一個是土地市場的條件,支配地主戶購買田地的可能速度,也就是田地集中的速度。另一個力度是中國傳統的遺產分配制度,支配財產分散的速度。”兩種力度相對作用,可以決定土地分配狀況之變化。諸子均分的繼承制度有分散田產的內在動力,分散速度則取決于平均每戶參加析產的人數。這是一個制度性的因素,非常穩定。以平均壽命來看,大約每隔25~30年會分家析產一次。即使自然災害帶來人口銳減,光緒初年的旱災更是造成豫北三府損失217.5萬人,但人口數量整體上仍持增加趨勢。豫北自然災害頻繁,損失也較嚴重,而人口死亡和損失較多的地區,災后人口的增長速度也就越快。衛輝、彰德、懷慶三府從乾隆五十二年至1953年的人口年平均增長率分別為 4.1%、4.3%、1.1%,這也恰恰說明了豫北地區人口數量在晚清仍然保持一定的增長。因此,可合理認為,參加析產的人口數總體上也在持續擴增。

與分家析產制密切相關的另一重要因素是耕地面積。地主和富戶家產豐碩,而普通百姓家庭往往需要一個長期的積累過程,通過繼承或自置的方式增加家產。如前文所述,豫北人口密度與人均占田均在道光末年時開始降低,后呈逐年回升之勢。以中央農業試驗所1933年對河南109個縣所作的調查為例,1873年耕地面積指數為100,至1913年指數為117,由10 700萬市畝增至12 519萬市畝,增加了17%。四十年間,全省耕地在恢復至災前水平的基礎上,增加面積僅有1 819萬市畝,這表明災后土地面積恢復的速度比較緩慢。農民起義、持續的戰亂和頻發的自然災害導致大量土地荒蕪,其破壞速度遠高于災后土地墾認的恢復速度。地主與一般富戶的后輩通過分家析產,大多數分化為中小地主,甚至成為自耕農和貧農,普通家庭也源源不斷地為這一隊伍增添人數。在人口持續增加,土地恢復與墾認的速度遠低于災害戰亂的破壞速度,而農業生產技術并無明顯進步的情況下,參與分家析產制的人數逐漸增加,地權的分散趨勢是必然的。

(三)賦稅苛重

清后期朝廷財政支出成倍遞增,各級封建統治也愈趨腐朽,各種封建盤剝大幅度增加。河南賦稅徭役歷來嚴重,乾隆朝之后吏治腐敗加劇,攤派在土地所有者身上的負擔進一步加重。

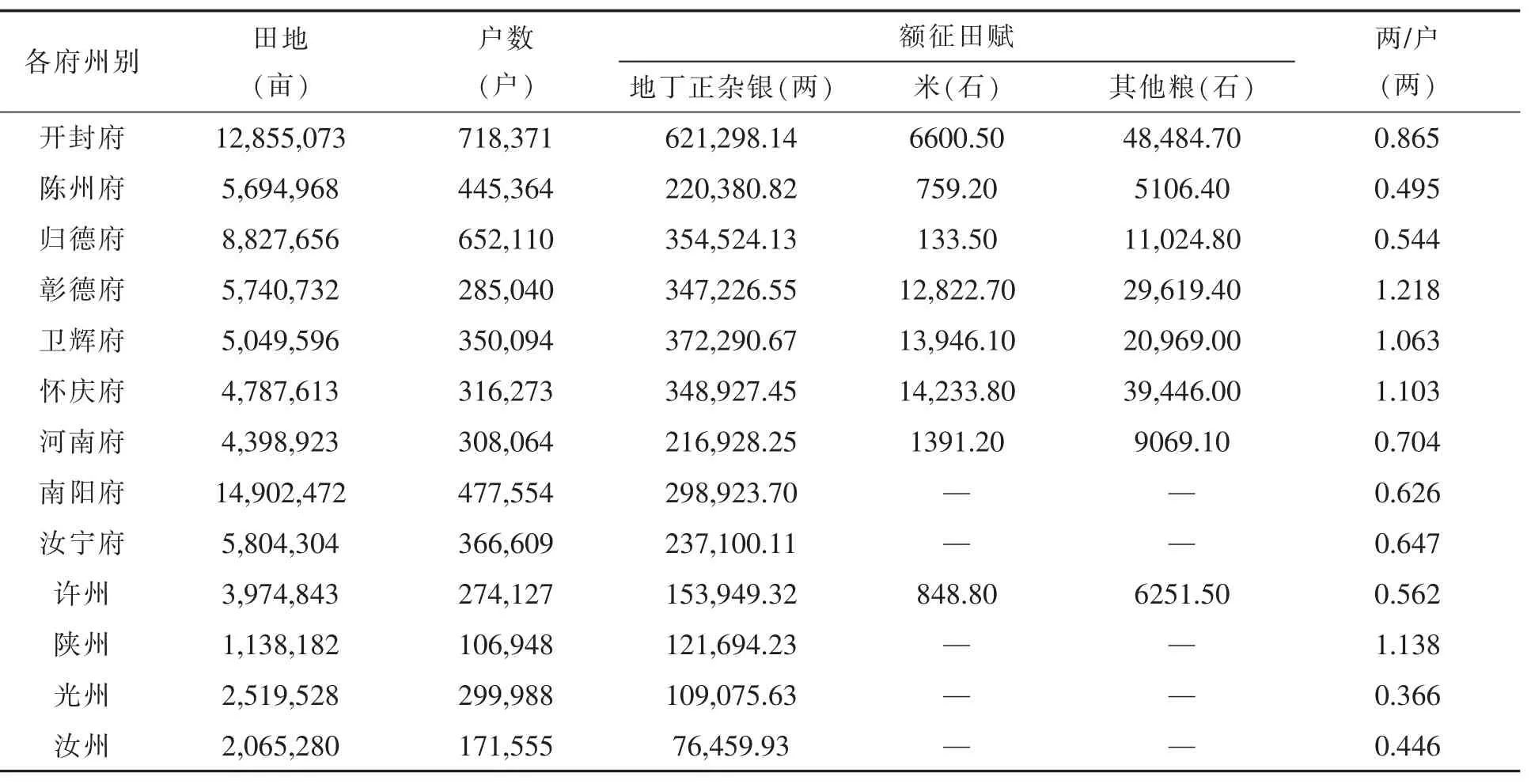

表2-3 清嘉慶二十五年河南各府州田地、戶口及田賦狀況(公元1820年)

以表中1820年數據來看,豫北三府田地面積較豫東、豫南、豫中少,開封府和南陽府一府的田地數已經與豫北三府的田地總數相當。而在額征田賦上,豫北三府負擔的田賦額卻遠超于其它地區,地丁正雜銀的額征數量高于其他各府州,僅次于開封府。米的征收額數更是相差甚大,僅彰德一府的米額征收是陳州府、歸德府和許州總數的七八倍,甚至是河南府的十倍多。其它糧的征收額數也是遠多于河南其它地區。從區域來看,豫北彰德、懷慶、衛輝三府每戶攤銀均在1兩以上,農戶稅賦較重;從各府州來看,平均每戶攤銀最高的為彰德府,陜州、懷慶府、衛輝府次之。全省平均每戶攤銀0.735兩,只有彰德府、衛輝府、懷慶府、陜州、開封府達到標準,其中豫北三府均高于省均攤銀數。特別是懷慶府,自明代以來,河南懷慶府地獨小糧獨重,其下轄的孟縣負擔最為嚴重。“懷糧既重,孟為尤甚。孟境人多地狹,計口授田,凈地不及八分。糧既最重,漕又代輸,人民困頓難支,半皆牽車服賈,覓食他方。”鴉片戰爭后,清政府財政負擔逐漸加重,各級封建剝削也不斷增加,豫北三府田賦之重足以觀之。

此外,河南位于中原地區,差搖負擔更重,正所謂“豫民所苦者,不在(田)賦而在差(搖)”。自19世紀50年代起,河南在全省范圍內捐輸籌餉。差搖攤派的指標為田產和牲口的數量,地主富戶的財產越多,負擔也就越重。種種田賦差搖、苛捐雜稅之重,一般地主與富戶尚且受累不輕,遑論自耕農與貧農。1907年,滑縣全縣人口不過十余萬戶,而縣署賣出的契紙就“已逾萬張”,十來戶中就有一戶買賣、典當房地,“如加上管吏私賣的契紙和白契,比例就更大”。故自咸豐朝始,豫北就發生數起農民抗糧斗爭事件。據《東華錄》記載,咸豐四年,尉氏縣民眾起事,滑縣、封丘、孟縣、汜水、輝縣等地“群起響應,而輝縣人至聚眾數千,抗拒官兵”。 咸豐五年,濟源密縣起事,新鄉縣與輝縣、溫縣、原武等縣暗中聯絡,林縣、陽武等地也均受影響。咸豐十一年,河南豫北三府民眾借團練為名,聚眾抗糧。同治、光緒年間的農民反抗斗爭也在不斷進行。

地權分配是一個雙向作用的周期性過程,農民勢力強大的地方,其對地權分散的作用也就愈明顯。反之,地權愈分散,加之自然災害與日益繁重的賦稅捐差,農民抗爭也就愈頻繁。豫北賦稅捐差嚴苛,土地擁有者紛紛不堪其累,農民抗糧斗爭此起彼伏,部分地主和團練首領也參與其中,對地權的爭奪與地產的分配也至關重要。

三、晚清豫北地權的占有情況

晚清河南省的地權占有情況暫未有史料詳細記載,地權分配的資料也相當零細瑣碎。且清代從未進行過全國規模的土地清丈,官書的數字,其實是“政府征稅的田額”,并非實際的耕地面積。據相關學者統計與推測,清前中期河南省地主階級土地占有情況為60~70%左右。那么晚清時期豫北地主階級占地情況到底如何?與之前相比是增加還是減少?目前尚未有資料記載豫北地主階級占有土地的情況,占地比例的準確數據不可得知,但我們仍可根據收攤科差的情況來作一粗略推測。

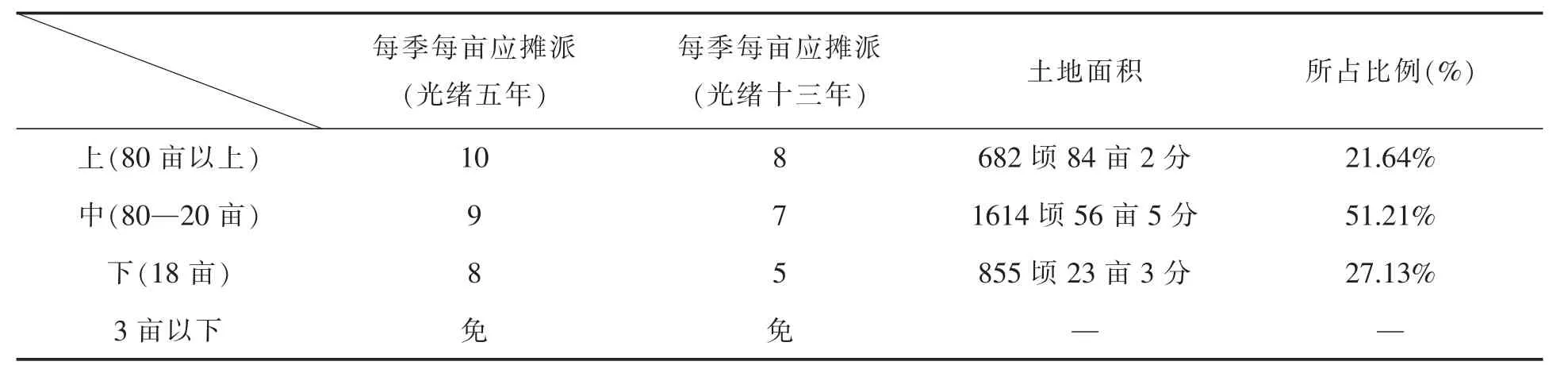

以衛輝府下轄的封丘縣為例。光緒初年,封丘縣統一籌措差費,分作上(占地80畝以上者)、中(80~20 畝)、下(18 畝)三類戶分攤差務,3 畝以下者免。光緒五年七月,知縣李永吉發布《刊定車馬章程》,其十二條中規定“凡一戶有當差地在十八畝以上者,每一畝每一季出錢十文;八十畝以下至二十畝者九文;二十畝以下至三畝者八文;閏月加增三文;三畝以下赤貧小戶免派”。 光緒十三年,差費收取情況做了一些調整。據縣志記載可知,全縣“額定按地攤支分為上中下三等,計上戶地共六百二十八頃八十四畝二分,每季每畝派錢八文;中戶地共一千六百十四頃五十六畝五分,每季每畝派錢七文;下戶地共八百五十五頃二十三畝三分,每季每畝派錢五文。每年共攤錢八千三百三十一千五百四十四文,閏月每畝加錢三文”。

表3-1 光緒十三年封丘縣上、中、下三類戶分攤差務及所占比例

依上表數據可知,在光緒五年時,封丘縣規定差務的收取將依據耕地的多少劃分為三等籌措。在光緒十三年時,上、中、下三類戶差費分攤的收取標準均有所降低,而三個等級的劃分標準沒有變動。據此可得,封丘縣80畝以上的土地擁有者大約占21.64%,20至80畝的土地擁有者約占52.21%,而18畝以下的土地擁有者占27.13%。河道泥沙淤滯沖積出來的土地一般為地主階級占有,這類土地面積估算在4%~5%左右。民國初(晚清時亦然)“七八頃地的就算大財主”,故以50畝為界,可估得封丘大體上有地50畝以上的“大戶”(地主和大部份富農),其地產占該縣耕地總面積的50%左右。鑒于其它縣份資料零碎,尚未有反映地權占有情況的系統記載,因此以封丘縣為代表,除去部分富農外,晚清豫北地主階級的地產應該在四成左右。

地主階級占地40%左右,剩下的歸農民所有,這一結論比較接近晚清時期豫北地權分配的實際情況。與清前中期地主階級占地60%~70%相比,晚清時降低了20~30個百分點,特大地主和大地主已經少見,這與地主階級占地愈發集中的傳統觀點大相徑庭。至光緒三十四年時,封丘知縣李景晟和委員鄭炳章修訂的《車馬新章》,已將下限標準改為“十畝以下之小戶免攤”,蓋因光緒五年之前籌措的差務費均在一萬以上,按之后的標準籌措已經了出現較為嚴重的入不敷出現象。這也在一定程度上表明土地擁有者的占地份額減少,小土地所有者日益增多,地權分散與零碎化的趨勢愈發顯著。

四、結語

明末戰亂延續半個世紀之久,長期戰爭導致清初人口大量消減,土地嚴重荒廢。清初的地權分配呈現出復雜的局面。經過順、康、雍、乾四朝的發展,自耕農隊伍擴增,有一部分鄉紳地主和官吏侵占耕地,使部分墾荒民眾重新變為佃農。至清朝后期,由于賦稅苛重、戰亂與自然災害,大量自耕農破產,土地荒蕪,晚清社會已不再是以往的平和之景。人口總量始終保持增長狀態,分家析產制使地主富戶自身也在不斷地沒落和分化。有些無法承受社會動蕩遂破產,有些子孫后輩變成中小地主、自耕農或貧農,不斷給農民隊伍輸送新成員。農民階層受上述因素影響最大,在天災人禍面前,多數農民無法憑借祖輩積累的家產而擁有較強的抵御能力,日益貧困、破產是這一時期農民經濟變化的主流。固然存在一部分農民通過集中土地變為庶民地主和工商業地主,但農民被地主兼并去的地產遠多于少數發家農民新增的田產。同時,也正是由于這些原因,兼并土地的態勢也在同步進行,新興地主和庶民地主不斷集中土地,使地主階級的隊伍始終處于動態發展中。這一時期豫北地區的兩個古老階級都在發生分解和轉化,地主占地并非有所增加,而是逐漸消減。

中國農業生產中的地權分配矛盾,主要著眼于地主土地所有制和農民小土地所有制此消彼長的雙向張力。地權分配的情況十分復雜,它是動態的,并非一成不變的,即使是在一個省或者是州縣內,仍然存在不同的地區差異性,既有集中,又有分散,集中中有分散,分散中又有集中。由于頻發的自然災害、此起彼伏的起義與戰亂、嚴苛的賦稅徭役、強大的宗族文化和穩定運行的分家析產制等,豫北地區的地權占有情況始終保持著動態變化。從整體趨勢來看,晚清豫北地權占有并非趨向集中,而是相對分散的,地主階級占有土地總量減少,約四成左右,而小土地所有者增加。兩大階級的此消彼長及內部的雙向流動,維持了地權關系在這兩個階級之間的動態流轉和相對平衡。

(1)此數據來源于曹樹基在《中國人口史(第五卷·清時期)》第八章第二節第一部分“豫北地區”的人口推算數據,他用1953年各分府縣的人口數量來計算各分府縣的人口增長率,該增長率與豫北三府的志書記載非常吻合。

(2)王天獎在《晚清時期河南地權分配蠡測》一文中通過對豫北、豫中幾個縣城的差務籌措和收捐情況進行粗略推算,稱黃河等河流故道的泥沙淤積的土地面積約為5%,豫北、豫中地區地主占地份額一般應在3成以內。