城市更新片區道路交通系統優化提升研究——以番禺區福涌村為例

吳翠英

(廣州市番禺城市規劃勘測設計院有限公司,廣東 廣州 511400)

0 引言

當前,我國已經步入城鎮化后期,城市發展進入城市更新的重要時期[1]。城市更新以低效存量用地再開發利用為主,是廣州未來城市發展的核心工作和主要抓手之一。土地利用性質和開發強度前后差異大,深刻改變現有的交通秩序,帶來更多樣化的出行需求,對交通系統的承載力和運行韌性提出了更高要求,也為完善路網結構、解決交通問題提供了良好的契機[2-3]。

根據《廣州市深化城市更新推進高質量發展工作方案》,共有83 條舊村納入三年更新實施計劃,涉及用地約80 km2,成為完善城市路網的重要窗口期。基于上述背景,該文系統分析更新片區交通問題,提出面向實施的道路交通系統優化提升策略,并以番禺區福涌村為例總結經驗,以期為同類地區提供借鑒。

1 城市更新特征及交通問題

1.1 城市更新分類

根據《廣州市城市更新辦法》,城市更新分為全面改造和微改造兩種類型。

全面改造是指以拆除重建為主的更新方式,主要適用于城市重點功能區以及對完善城市功能、提升產業結構、改善城市面貌有較大影響的城市更新項目。屬歷史文化名村、名城范圍等的,不適用全面改造。

微改造是指在維持現狀建設格局基本不變的前提下,通過建筑局部拆建、建筑物功能置換、保留修繕,以及整治改善、保護、活化,完善基礎設施等辦法實施的更新方式,主要適用于建成區中對城市整體格局影響不大,但現狀用地功能與周邊發展存在矛盾、用地效率低、人居環境差的地塊。

1.2 更新片區交通問題

城市更新主要在舊城區及城中村,主要交通問題集中在路網、公交服務及設施配套幾個方面。

(1)路網密度低,次支路網不足,網絡連通性差。目前廣州全市建成區路網密度僅6.31 km/km2,除越秀區外,其他各區均未達到國家8 km/km2的要求,更新片區往往路網密度低于平均值。同時更新片區往往被城市干道封閉圍合,內部支路網嚴重不足,受舊村、舊廠、大型社區阻隔,路網體系性差,斷頭路多,交通微循環不暢。

(2)公共交通系統性差,服務水平不高。受制于次支路網不足,更新片區公共交通線路多依賴主干路布置,公交重復系數高,覆蓋率低,公共交通服務難以深入社區,導致公共交通出行吸引力不足,居民出行更依賴非機動車、摩托車及其他個體化方式[3]。

(3)停車供需矛盾突出,交通場站設施缺失。由于更新片區往往建設年代久遠,停車配建欠賬較多,同時建筑密度高,拆遷難度大,用于公交首末站、公共停車場的建設用地有限,導致停車位緊缺,占道停車問題突出,嚴重影響交通環境[4]。

(4)街道空間局促,交通品質差。次支路空間窄,人車爭道矛盾突出,街道空間一體化程度低,使用品質不佳[5]。

2 交通優化提升策略

城市更新項目中,交通優化并不是完全以傳統意義上的交通組織優化為目標,需要繼承和延續片區交通的發展結構,對交通環境進行全方位優化,打通交通瓶頸,促進內部各組團的高效運轉,強化與周邊區域交通銜接,支撐片區城市功能升級轉型。

(1)落實并優化骨架路網,加密次支路網,提高交通承載力。目前廣州市各更新單元片策方案單獨編制,“內部完善、外圍割裂”的現象突出且普遍存在,相鄰片區對外道路錯位甚至互不銜接。因此,應結合城市更新契機,同步推動城市骨架路網建設,結合用地調整,優化完善上位規劃骨架道路線位,提高可實施性。此外,充分利用原有的街巷體系,遵循傳統格局和肌理、空間尺度等,打通斷頭路,加強次支路網的連通性,提高路網密度,促進交通微循環。

(2)提高公交可達性和服務水平。加強公共交通場站供給和用地保障,通過加密公交線路和站點密度,提高常規公交可達性。對于微改造的片區,可推行個性化定制公交、片區微循環公交,優化公交服務體系。圍繞地鐵站點接駁,優化步行網絡及自行車停車設施,打通公交出行最后一公里。

(3)通過用地挖潛增加停車設施。結合周邊地塊改建,在有限的空間內規劃建設立體停車庫,深挖停車潛力,適度規劃預留公共停車場用地,并結合區位考慮上蓋綜合開發等,集約節約利用土地。堅持以“配建停車為主,公共停車為輔,嚴控路內停車”思路,以價格杠桿和停車執法嚴控不規范停車行為。

(4)改善道路環境品質。街道改造時優先保障慢行空間,利用加寬步行道寬度、設置連續非機動車專用道、交叉口對角行人過街等手段,提升慢行可達性及連續性。同時,交通提升應注重加強歷史文化保護傳承,與歷史格局、傳統風貌及自然景觀等相協調,優化交通微循環,避免大拆大建、隨意砍伐、強求道路取直等建設行為。

3 案例研究

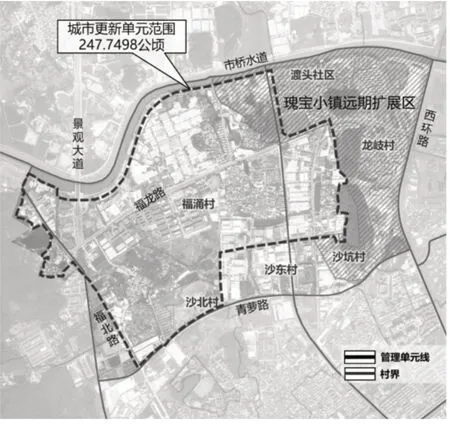

番禺區沙灣街福涌村城市更新單元位于沙灣街東北部,沙灣古鎮核心區北側,北至市橋水道,南至青蘿路,西臨滴水巖森林公園,東至現狀山體(見圖1)。片區更新以珠寶產業為核心,結合時尚設計和文旅休閑,打造珠寶時尚產業之都、產城融合小鎮標桿。

圖1 項目區位

3.1 交通現狀情況

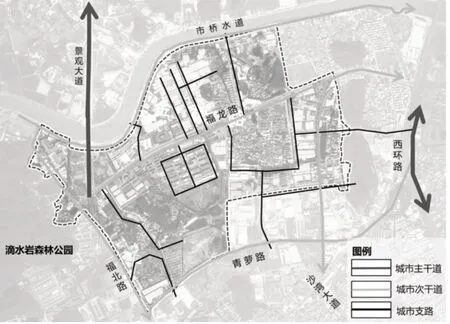

片區現狀對外交通便捷,周邊有景觀大道、西環路、福龍路、青蘿路等城市干道。內部交通不成系統,內部支路布局零散,且多為斷頭路,現狀道路網密度5.2 km/km2,內部交通尚未形成完整體系,交通組織有待提高。現狀停車設施、公交停車設施缺乏(見圖2)。

圖2 交通系統現狀

3.2 交通優化方案

(1)優化落實對外骨架路網。更新方案調整后對外交通延續原控規干道路網格局不變,形成“三縱三橫”骨架路網系統,通過福龍路銜接周邊區域交通干道,道路紅線寬度與周邊規劃道路紅線寬度保持一致(見圖3)。

圖3 道路系統規劃方案

(2)加密內部次支路網。依據建設方案落實福北路道路線位,同時結合地塊劃分、權屬、歷史建筑分局、空間格局及自然地理要素等優化6 條支路線位,較原控規增加7 條支路(見圖4)。優化后更新片區路網密度12.2 km/km2,相對現行控規提高1.4 km/km2。

圖4 道路系統優化調整

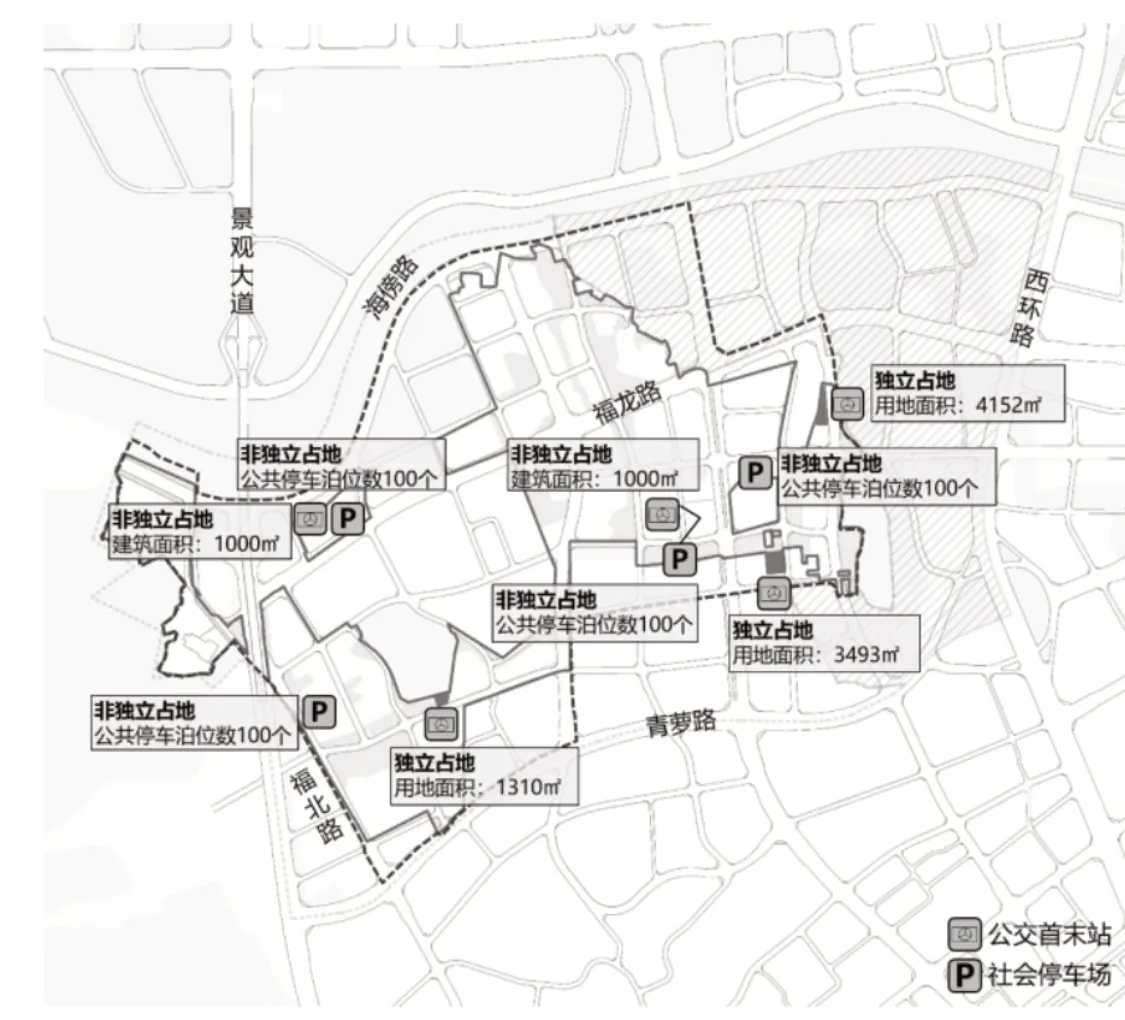

(3)增加交通設施供給。規劃5 處公交首末站,其中3 處獨立占地,2 處非獨立占地,總建筑面積2 895 m2。新增4 處社會停車場,均為非獨立占地,公共停車泊位數共400 個(見圖5),可有效緩解現狀停車矛盾。

圖5 交通設施規劃方案

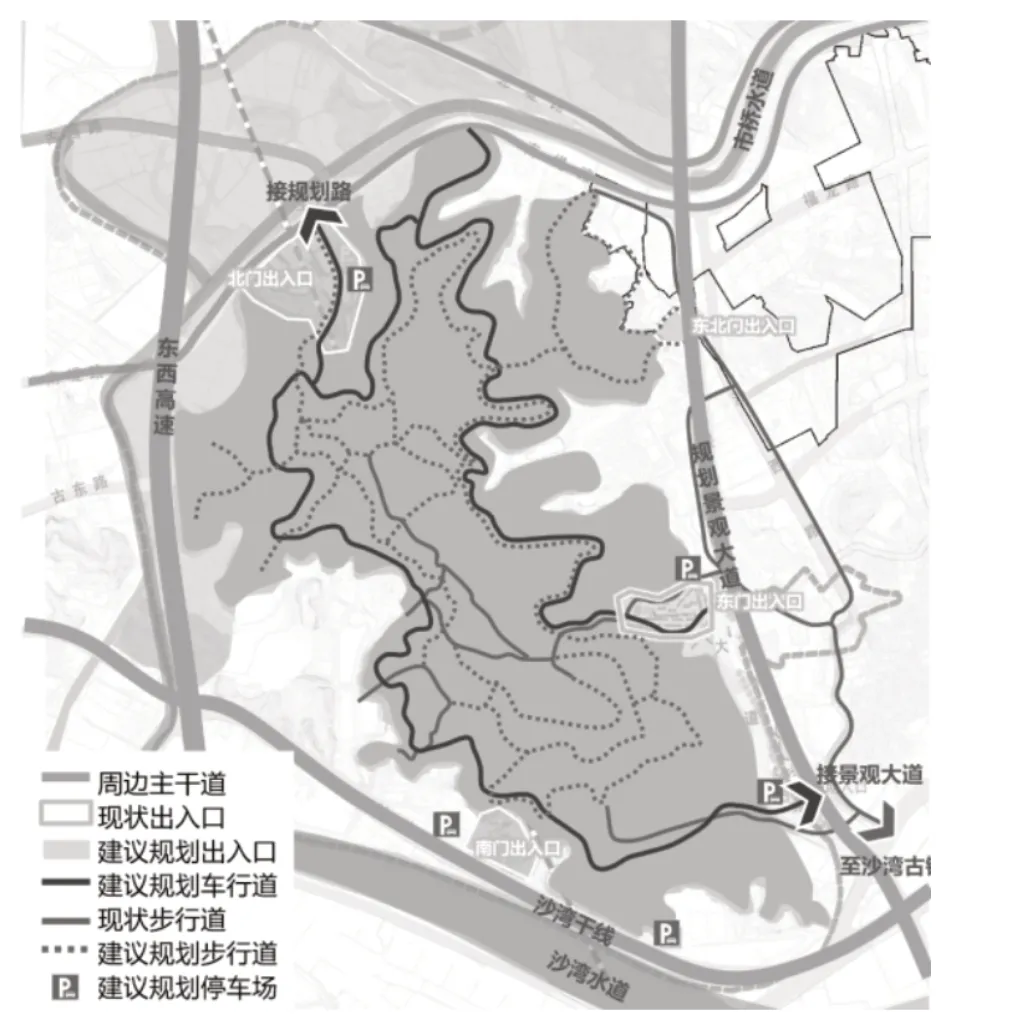

(4)打造優質慢行網絡。新增步道與滴水巖森林公園現狀步道銜接,共同打造環山徒步景觀道。建議滴水巖公園增設3 處出入口、1 條步行環道、1 條車行環道以及4 處規劃停車場(見圖6)。合理利用山地資源,采用石材或木材鋪設,沿線設置休憩座椅、休憩平臺、景點指示牌等配套設施,打造休閑與游憩結合的環山景觀徒步道。

圖6 慢行網絡優化方案

4 結論

城市更新背景下交通提升規劃是以交通品質提升、街道修復、景觀提升、歷史延續作為綜合目標,既要協調宏觀交通體系,又要堅持片區中微觀交通優化。該文通過廣州城市更新中面臨的交通問題分析,結合具體案例,提出了路網、交通場站設施及慢行網絡優化思路,對當前城市更新層面的交通規劃工作實踐具有一定的借鑒意義。