凝灰巖機制砂在高標號混凝土中的應用

張森林,肖建業

(中交二公局東萌工程有限公司,陜西 西安 710119)

0 前言

混凝土作為目前我國用量最大的建筑材料,砂的用量與日俱增,而天然砂在短時間不可能再生,供應早已跟不上工程建設的需要。我國不少地區由于過度開采已經出現了天然砂資源匱乏的現象,市場內河砂以次充好,質量越來越差。隨著我國各類建設工程規模的加大、速度的加快,建筑砂問題成為難題,針對這一難題,國內外專家學者提出了以機制砂取代天然砂的解決方案[1]。利用工程中符合要求的開挖棄石方制作機制砂,不僅質量穩定,節約大量成本,還能減少棄方占用土地,符合綠色公路理念。

1 工程概況

太下線儒岙至常臺高速雙彩道口段改造工程位于浙江省紹興市新昌縣儒岙鎮境內。該項目高標號混凝土為C50 混凝土預制預應力T 梁,其中30 m 預制T 梁185 片,20 m 預制矮T 梁60 片,C50 混凝土約8 500 m3,挖土石方總量約為56.5 萬m3,填土石方總量約22.6 萬m3,棄方約18.8 萬m3,巖石種類主要為凝灰巖,經試驗檢測其抗壓強度為110~160 MPa 之間,根據《公路橋涵施工技術規范》[2](JTG/T3650—2020)巖石的抗壓強度不小于1.5 倍混凝土強度的規定,加工的機制砂具備配置C50 高標號混凝土條件。

該項目地區受環保政策影響,周邊河砂料場因手續不全大量關停,加之周邊工程大量建設,天然河砂量少價高且質量不穩定,市場內大量海砂淡化后充當天然河砂,嚴重影響項目工程建設質量及進度,土方工程棄土石方還浪費大量土地,增加工程用地成本,不符合環保要求。

2 試驗研究

采用自制合格的凝灰巖機制砂按照《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》[3](GB/T 50080—2016)和《普通混凝土配合比設計規程》[4](JGJ55—2011)要求,經項目工地試驗室室內試拌調整,并經監理工地試驗室驗證確定C50 混凝土配合比為水泥∶砂∶碎石∶粉煤灰∶減水劑∶礦粉=360 ∶756 ∶1 044 ∶75 ∶8 ∶65,水膠比0.3。

高標號混凝土工作性能主要體現在強度、保水性、黏聚性與流動性等方面。通過高標號混凝土配置對比試驗,探討凝灰巖機制砂在不同石粉含量、細度模數及亞甲藍(MB)值分別配置高標號混凝土的實際工作性能影響規律,同時對比分析凝灰巖機制砂與天然河砂配制高標號混凝土的性能差距,確定凝灰巖機制砂拌和C50 混凝土的相關指標檢測區間,已指導后續工程施工。

2.1 凝灰巖機制砂的制備

凝灰巖機制砂采用水洗法加工自產,加工母巖選用工程棄石方抗壓強度為110~160 MPa 之間的凝灰巖,制砂生產線主要有巖石母料破碎系統、制砂機、洗砂池、沉淀池等設備設施。水法加工的機制砂經篩選、水洗能有效控制機制砂石粉含量及含泥量,確保機制砂加工質量穩定。

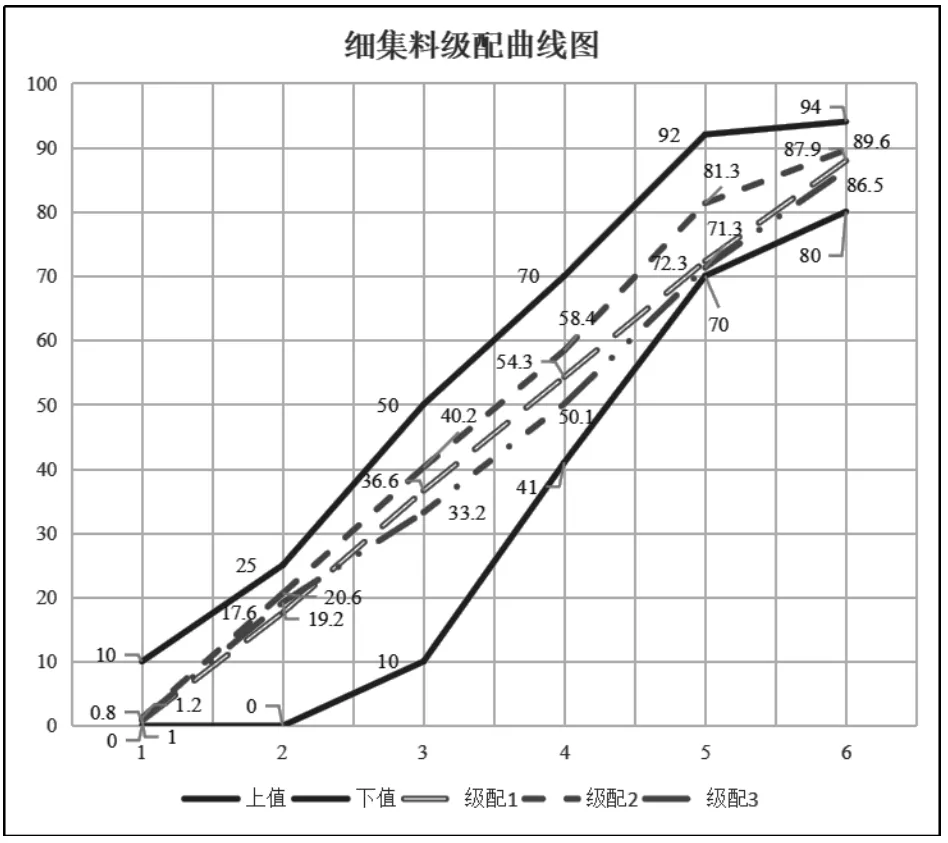

加工成品凝灰巖機制砂隨機取料3 批次,經工地試驗室進行級配篩分等試驗檢測,檢測石粉含量小于等于10%,細度模數2.3~3.0,亞甲藍(MB)值小于1.0,級配等均符合《公路工程集料試驗規程》[5](JTG E42—2005)相關參數要求,見表1、圖1。

圖1 凝灰巖機制砂級配曲線

表1 凝灰巖機制砂檢測結果

2.2 石粉含量對凝灰巖機制砂C50 混凝土強度及性能影響

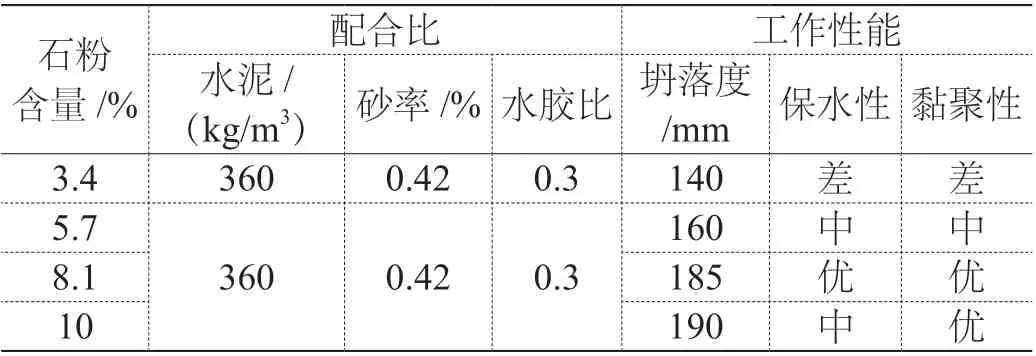

選用經工地試驗室篩分試驗檢測石粉含量為3.4%、5.7%、8.1%、10% 的自產機制砂進行同配比、同條件拌和配置C50 混凝土,觀察拌和過程及30 min 后混凝土狀態,并分別在工地試驗室采用2000 型微機伺服壓力試驗機檢測7 d、14 d、28 d 混凝土抗壓強度,實際強度及性能見表2、表3。

表2 凝灰巖機制砂不同石粉含量對C50 混凝土工作性能對比

表3 石粉含量對所配置C50 混凝土強度的影響

由表2 可知,拌和C50 混凝土中機制砂中的石粉含量從3.4%增加到10%,所配置的C50 混凝土塌落度逐步增大,分析其原因為隨著石粉含量的增加,可以對機制砂本身伴有的粗糙表面和尖銳棱角形狀特征進行有效彌補,減少了機制砂之間的摩擦,石粉含量越高,同樣配比和拌和條件下塌落度越大。

由表2 可知,自產的凝灰巖機制砂中的石粉含量從3.4%增加到10%,所配置的C50 混凝土的保水性、黏聚性等工作性能表現在8.1%時達到最好狀態。在石粉含量相對較低時,配置的C50 混凝土的保水性、黏聚性等工作性能非常差,并且還出現離析現象。而在石粉含量控制在8.1%時可以使所配置的C50 混凝土擁有較好的黏聚性和保水性,基本上不會出現離析泌水現象。當石粉含量10%時配置的C50 混凝土黏聚性優良,但混凝土中石粉含量過高,隨著時間增加大量吸水,流動性和保水性等工作性能明顯變差。

由表3 可知,隨著機制砂中石粉含量從5.7%~10%逐步變化,所拌和的C50 混凝土7 d、14 d 和28 d 試塊抗壓強度變化趨勢和石粉含量變化趨勢基本保持一致。在5.7%時,7 d、14 d、28 d 對應的抗壓強度達到最低值,在10%時,7 d、14 d、28 d 對應的抗壓強度達到最高值。在機制砂按照配合比拌和的C50 混凝土中,除機制砂石粉含量變化,其他材料保持不變的基礎上,通過增加機制砂石粉含量可以提高所配置C50 混凝土的抗壓強度。由于石粉粒徑較小,可以填充混凝土孔隙,隨著石粉含量的增加,混凝土孔隙率降低,使混凝土密實度增加,最終增加了其強度,同時機制砂中石粉含量越多,其拌和的C50 混凝土吸水能力變強,流動性及保水性等性能變差。

2.3 細度模數對凝灰巖機制砂高標號混凝土工作性能的影響

選用經試驗檢測細度模數為2.55、2.76、2.93 的自產機制砂拌和配置C50 混凝土,來探討機制砂細度模數對所配置混凝土工作性能的影響情況,見表4。

表4 細度模數對所配置C50 混凝土工作性能的影響

由表4 可知,凝灰巖機制砂細度模數的大小直接影響所配置混凝土的塌落度,反映了不同凝灰巖機制砂配置的C50 混凝土具有不同的和易性,當細度模數為2.76時配置的C50 混凝土具有更好的和易性。分析其原因為機制砂細度模數越小,表明其粉含量越高,同樣吸水率越高,拌和混凝土和易性越差。機制砂細度模數越大表明其粗砂較多,拌和混凝土流動性變差,表現為和易性越差。

2.4 亞甲藍(MB)值對凝灰巖機制砂高標號混凝土性能的影響

選用經試驗檢測亞甲藍(MB)為0.8、1.0、1.4、2.5、3.2 的自產機制砂進行C50 混凝土進行拌和配置,探討機制砂亞甲藍(MB)值對配置混凝土性能的影響,見表5。

表5 亞甲藍(MB)值對多配置C50 混凝土工作性能的影響

由表5 可知,隨著凝灰巖機制砂亞甲藍(MB)值的增加,對應拌和C50 混凝土塌落度逐漸減小,主要由于隨著亞甲藍(MB)值的增加表明對應機制砂中的泥粉含量增多,對水和減水劑吸附能力變強,降低黏聚性和流動性等工作性能,同時強度降低,亞甲藍(MB)值超過1.4,拌和的混凝土抗壓強度達不到工地試驗室適配C50混凝土強度59.5。

2.5 凝灰巖機制砂與天然河砂配制高標號混凝土性能對比

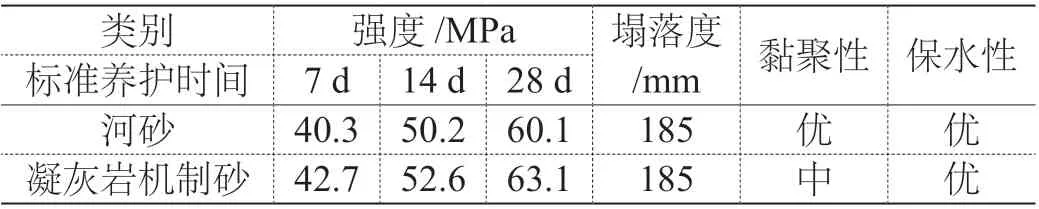

為更了解凝灰巖機制砂和天然河砂的性能差距,在拌和配比等條件一致、級配符合要求的情況下,分別采用自產自制工作性能最好的凝灰巖機制砂(含粉量8.1%,亞甲藍值1.0,細度模數2.76)與河砂(含泥量0.8%)拌和C50 混凝土進行試驗對比。觀察拌和過程及30 min 后混凝土狀態,分別進行了塌落度、黏聚性和保水性等工作性能試驗檢測對比,同時對比試驗試塊按照同條件標準養護7 d、14 d、28 d 分別在工地試驗室采用2000 型微機伺服壓力試驗機進行強度試驗檢測。其試驗結果見表6。

表6 機制砂與當地砂拌制混凝土性能對比

由于天然河砂經河水長時間侵蝕、相互碰撞摩擦,失去不規則的棱角,較為圓滑,配置的C50 混凝土黏聚性、保水性、和易性等工作性能良好。凝灰巖機制砂經破碎生產,其棱角分明,棱角相互咬合,在石粉含量大于8.1時,其縫隙由石粉填充密實,拌和的C50 混凝土有更好的抗壓強度,保水性、和易性等工作性能和天然河砂相當,黏聚性方面相差不大。

2.6 試驗結論

由上述試驗和數據分析可知:

(1)凝灰巖機制砂各方面工作性能在石粉含量為8.1%時性能最好,石粉含量在5.7%~10%時可施工拌和高標號混凝土。

(2)凝灰巖機制砂細度模數在2.76 時混凝土和易性最好,細度模數在2.55~2.93 時可施工拌和高標號混凝土。

(3)凝灰巖機制砂工作性能在亞甲藍值(MB)1.0時混凝土工作性能最好,小于1.4 時可拌和高標號混凝土。

(4)合格的凝灰巖機制砂配置的C50 高強混凝土強度高于河砂強度,且狀態相當。

綜上所述,凝灰巖機制砂的石粉含量、細度模數、亞甲藍值等檢測指標在上述合理區間內,其拌和混凝土各方面性能與合格的天然河砂相當,其抗壓強度甚至優于天然河砂,自產的凝灰巖機制砂具備應用價值,能用于工程實體建設。

3 總結

通過各方面試驗檢測數據對比分析,凝灰巖機制砂相關指標在符合要求的合理區間具備良好的工作性能,能用于工程實體高標號混凝土施工。目前太下線儒岙至常臺高速雙彩道口段改造工程橋梁施工基本結束,凝灰巖機制砂配置拌和的高標號混凝土經實體工程檢驗其性能各方面基本和天然河砂相當,其混凝土強度表現優于天然河砂。凝灰巖機制砂的成功利用,實現了變廢為寶,為項目節約大量砂外購成本,減少了原材料不穩定對施工質量和進度的影響。同時減少項目棄方及棄土場建設,少占用土地,節省項目征地成本,符合綠色公路理念。目前天然河砂接近枯竭,水洗后自產凝灰巖機制砂量大、質量穩定,用于制備高標號混凝土能創造較大的社會和經濟效益,能為同類工程提供借鑒,具有較好的推廣價值。