國內腦卒中患者社區干預研究文獻的可視化分析

趙宸冊 董 瓊 朱曉萍

1.上海市第十人民醫院護理部,上海 200040;2.上海市第十人民醫院神經內科,上海 200040

隨著醫療科學發展的不斷進步及衛生健康理念的不斷提升,腦卒中的人口標化死亡率呈下降趨勢[1],這意味著長期遺留致殘性后遺癥的腦卒中患者數量大幅增多。然而,腦卒中后遺癥給患者及其照顧者所帶來的真正影響通常是在患者返回家庭后才被充分認識到[2],因此社區干預是改善患者長期預后和生活質量的主要方式[3]。有研究顯示[4],社區干預對改善腦卒中患者健康結局、提高醫療衛生服務利用率具有重要作用,但社區干預的構成方式及可利用度存在區域差異[5],這提示在腦卒中患者社區干預領域的研究仍存在不足,其研究態勢需要進一步把握。為全面掌握并剖析現階段國內腦卒中患者社區干預研究的廣度和深度,本研究對相關文獻進行知識圖譜梳理,力求為相關領域研究人員提供進一步的思考和借鑒。

1 資料與方法

1.1 文獻來源與檢索策略

本研究以中國知網(CNKI)作為檢索來源數據庫,采用高級檢索方式,主題=(“腦卒中”or“中風”)and 主題=(“社區干預”or“居家照護”),檢索時間段為2000 年1 月至2021 年7 月。納入研究內容與腦卒中社區干預相關的文獻,排除會議通知、報刊等非學術型文獻、重復文獻以及無法獲取全文的文獻。首次檢索文獻共694 篇,通過閱讀題目、摘要或原文進行剔除后,最終得到文獻585 篇。

1.2 統計學方法

采用文獻計量學軟件CiteSpace5.6.R5 對導出的文獻及題錄信息進行可視化分析,主要包括作者及發文機構分析、高頻關鍵詞的共現與聚類分析、關鍵詞突現節點檢測。

2 結果

2.1 文獻年度分布情況

文獻年度分布可衡量腦卒中患者社區干預的研究熱度與發文趨勢。根據文獻年度分布圖可以看出,腦卒中患者社區干預研究文獻的發展大致分為4 個階段:在2007 年以前,文獻發表數量較少且文獻增加速度未見明顯漲勢,整體呈低關注水平;從2008 年開始,文獻發表數量連年增多,至2015 年出現首個發文量高值;從2018 年開始,整體文獻發表數量處于穩步降調,但年發文量均在35 篇以上,提示該領域研究已基本處于平穩推進狀態,其中2021 年的發文量尚未被數據庫全部收錄。見圖1。

圖1 文獻年度分布圖

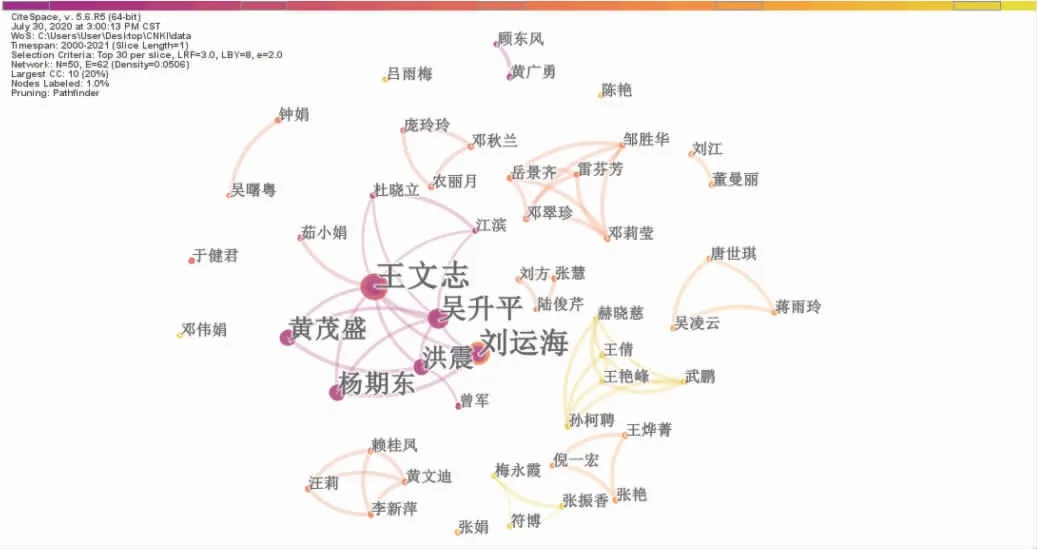

2.2 作者合作分布情況

將Node types 設置為作者,運行CiteSpace 得到作者共現知識圖譜。目前已形成9 個主要研究合作團隊(≥3 名),發文量最多者共發文14 篇,發文量超過3 篇者共36 名,根據第一作者進行排名,發文量前10 位作者分別為王文志、吳升平、劉運海、楊期東、洪震、黃茂盛、杜曉立、江濱、張振香和鮑秋菊。見圖2。

圖2 作者共現知識圖譜

2.3 發文機構分布情況

將Node types 設置為機構,對研究機構進行可視化分析并得到研究機構共現圖譜。各研究機構間未能形成明顯的聚類,擁有2 個以上研究機構組成的較大協作網絡僅有3 個,且呈區域性分布。發表文獻量較多的機構為高校及研究所等學術性機構,社區衛生服務中心等基層機構的研究力量整體偏弱。發文量排名前10 位的機構共發表34 篇,占文獻總量的5.8%。見圖3。

圖3 研究機構共現知識圖譜

2.4 關鍵詞分析

關鍵詞凝聚著作者對通篇探討內容核心要點的高度概括[6],高頻關鍵詞則體現著相關領域中的研究熱點及方向。關鍵詞共現知識圖譜中節點的大小代表該關鍵詞的被關注度及集中度[7]。除去相似的高頻檢索詞,排名前10 位的高頻關鍵詞分別為生活質量、危險因素、心理干預、健康教育、日常生活能力、社區管理、遵醫行為、效果評價、高危人群、家庭照護。見圖4。選擇關鍵詞聚類集群并逐一語義分析,發現熱點研究方向可歸納為效果評價、醫養結合、多學科團隊、居家照護、健康管理、康復治療。

圖4 關鍵詞共現知識圖譜

2.5 突現詞分析

利用突現詞對關鍵詞突現率進行檢測,分析關鍵詞從出現到退出研究熱點的時間跨度。圖5 所示為突現強度最高的12 個關鍵詞,在2009 年以前出現的突現詞多是常見穩定型主題詞,且在2012 年之后陸續不再出現,提示該階段是腦卒中患者社區干預的理論奠定時期。而2015 年及之后出現的突現詞進入研究中心時間較晚且在較近的年限內仍未退出,則代表本研究領域的熱點前沿與變化趨勢未來仍有較大的研究空間,如老年人和居家護理等。

圖5 腦卒中患者社區干預的突現詞

3 討論

3.1 腦卒中患者社區干預研究的呈現與特征分析

腦卒中患者社區干預研究的成果頗為豐富,然而以第一作者發文超過3 篇者僅占作者總數的6.2%,其合作程度低于自然科學期刊指標[8-9],研究力量的核心合作群是保證研究質量水平和研究可持續發展的關鍵要素[10],各研究者與研究機構間需要拓展合作渠道,達到研究產出數量與質量相均衡的最優解。根據國家衛健委基層衛生健康司在2021 年6 月份發布的《關于加快推進社區醫療建設的通知》指示[11],強調應積極拓寬社區干預服務,注重醫防融合干預,加強中醫保健、公共管理、經濟保險等多學科適宜技術的普及應用。在研究的垂直層次中,社區干預研究多集中于醫院或高校研究部門與二級醫院或社區醫共體間的上下聯動,這提示今后應注重開展下沉基層的現況調研及實證性研究[12-13]。

3.2 腦卒中患者社區干預研究的主流與熱點分析

研究熱點指的是數量較多且具有內在聯系的一組或多組研究所集中研討的專項論題[8]。本研究中包含生活質量、遵醫行為等關鍵詞為聚類的研究熱點主要是基于患者視角,改善腦卒中患者的生活和行為方式并帶動自我管理的主動性[14]。其次,以家庭照護、家庭功能等關鍵詞為聚類的研究熱點,主要基于家庭照顧者視角,促進家庭照顧者從多方資源中得到有效支持,滿足其照顧需求并提升其照顧能力[15]。除此之外,社區管理、效果評價等關鍵詞聚類的該部分研究則主要基于社區醫護視角,旨在建設社區護患支持性環境,整合醫療和社會服務資源,充分發揮社區的促進作用[16]。

3.3 腦卒中患者社區干預研究的趨勢與前沿演進

該領域研究熱點已相對形成主流,但具有代表性的前沿關鍵詞仍在不斷出現,近期前沿集中在老年人、居家照護、健康管理等方面。《“健康中國2030”規劃綱要》提出居家老年人是全民健康需突出解決的重點人群,要關注家庭環境、社區結構等多重因素對其健康的影響[17]。由此可以看出,研究者應超越僅對個體健康促進的觀點,賦能社區衛生服務中心醫護人員、高效運用患者家庭功能,將成為腦卒中患者居家康復的主要干預方式[18]。整合醫療和社區服務資源,調動患者及其照顧者主動積極參與疾病干預,把最終目標落實到改善患者的身心健康水平及社會狀態等切身積極結局[19]。除此之外,進一步對多要素融合干預發展中的理論模型等分析也是未來研究中的進一步探討方向[20]。

3.4 腦卒中患者社區干預研究的思考與未來展望

我國腦卒中患者社區干預模式的發展已促使醫療衛生服務逐步由醫院向社區、家庭延伸,以滿足患者不同層次的居家照護需求,然而理論干預策略與現階段實踐之間的差距仍然存在[21],在患者、家庭與社區層面之間的銜接程度與交互特征仍需進一步探討,居家腦卒中患者社區干預的阻礙與促進因素仍需進一步剖析,多學科跨機構的社區干預團隊仍需進一步加強協作[22]。因此,可考慮探索開發居家腦卒中患者的生態健康評估工具[23],以確定個人和社區內的具體健康需求,為相應地制訂有效干預措施奠定基礎。此外,在協調醫療資源方面缺乏不同機構之間實質合作的條件和機制[24],未來研究中更有待建立遠程醫療信息網絡,有效完善腦卒中患者社區干預條件及保障體系,旨在把握新時代我國醫療衛生改革的總目標,深入貫徹“低成本、廣覆蓋”的衛生改革政策[25]。

本研究納入文獻來源為知網數據庫,數據全面但仍存在選擇偏倚,建議下一步研究可對外文數據庫進行對比研究,以多方位了解國外研究的前沿觀點及國內外研究的現存差異,挖掘數據中的重要信息,從而為相關研究拓展全面的思路和參考。