決策輔助在首次腦卒中患者中應用效果的系統評價

張敏 丁曉彤 李現文

1.南京大學醫學院附屬鼓樓醫院神經內科,江蘇南京 210008;2.北京協和醫學院護理學院,北京 100144;3.南京醫科大學護理學院,江蘇南京 211116

腦卒中是我國成年人群殘疾和死亡的首要原因,我國卒中發病率呈顯著上升趨勢[1-2]。首次腦卒中患者參與治療決策程度較低,大多數患者因治療不及時、藥物選擇的低依從性等使患者遺留殘疾,增加社會負擔[3]。決策輔助(decision aids,DA)是促進醫患共享決策實現的有效手段[4-5],通過提供與健康相關的治療選擇和信息,幫助患者做出治療選擇[6]。DA 廣泛應用于房顫患者的抗凝治療,提高了卒中預防指南的依從性[7-8]。而目前國內有關DA 的研究基礎較薄弱,且集中于腫瘤患者[9],尚少見應用于卒中患者的治療決策中。因此,本研究利用系統評價的方法評價DA 在首次腦卒中患者中的應用效果,以期為腦卒中患者DA的臨床應用提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 納入及排除標準

①研究類型:隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)或類實驗研究(controlled clinical trail,CCT)。②研究對象:首發腦卒中,參與醫療決策。③干預措施:決策輔助組由醫務人員輔助患者參與醫療決策;對照組采用常規措施。④評價指標:死亡率、溶栓后腦出血發生率、60 min 溶栓率、溶栓決策同意率。排除標準:①重復發表;②數據缺失。

1.2 文獻檢索

檢索Cochrane Library、PubMed、Embase、CINAHL、CBM、中國知網、萬方數據庫,檢索時間為從建庫至2021 年6 月。英文檢索詞包括“Decision Aids”“Decision Support Technique”“stroke”“apoplexy”“brain infarction”“cerebral hemorrhage”“brain vascular accident”;中文檢索詞包括“決策輔助”“決策支持”“卒中”“中風”“腦梗死”“腦出血”“腦血管意外”。

1.3 資料提取與文獻質量評價

2 名研究者根據文獻內容制訂標準化表格進行數據提取,按照Cochrane 偏倚風險評估工具(5.1.0 版)[10]對RCT 文獻進行質量評價。由于決策輔助時須解釋疾病治療的利弊風險等,難以做到盲法,本研究中對未實施盲法但滿足手冊其他條目的文獻質量仍評定為A 級。CCT 文獻根據JBI 循證衛生保健中心的標準進行評價[11]。如有分歧,經第3 名研究者仲裁決定。

1.4 統計學方法

采用RevMan 5.3 軟件進行meta 分析。以相對危險度(relative risk,RR)為效應分析統計量。若P >0.1,I2<50%,表示異質性較小,使用固定效應模型;若P ≤0.1,I2≥50%,選擇隨機效應模型。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

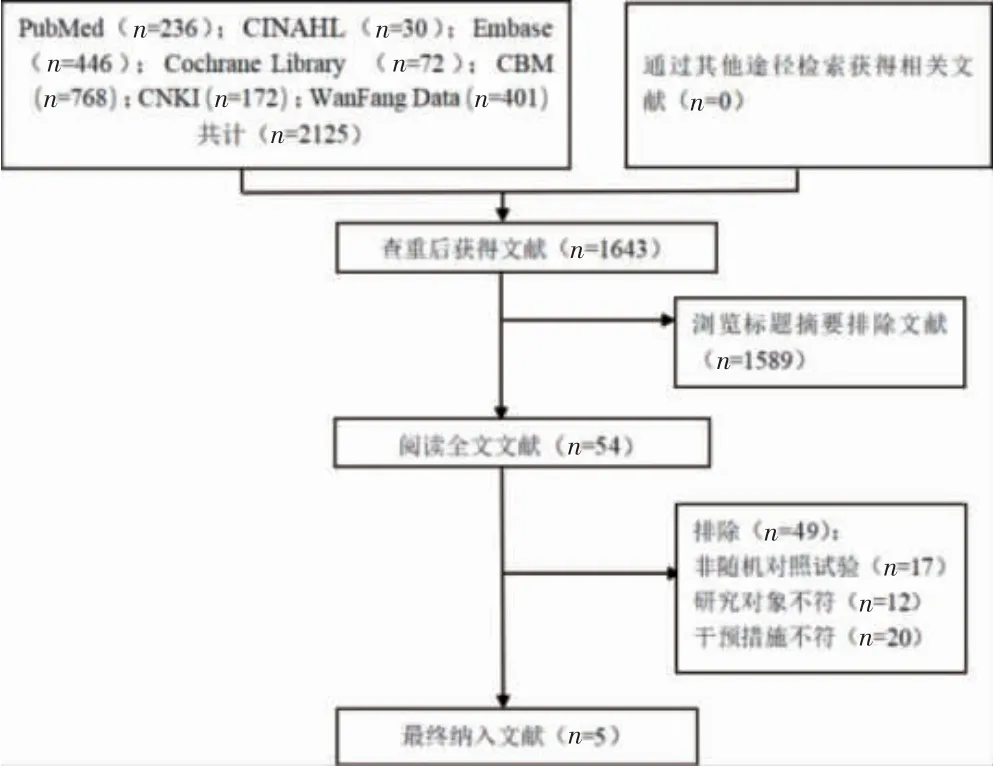

2.1 文獻檢索結果

初步檢索獲得2125 篇文獻,最終納入5 篇[12-16]文獻。文獻篩選流程見圖1。

圖1 文獻篩選流程圖

2.2 文獻基本特征

納入的5 篇[12-16]文獻,分別來自新西蘭[12]、美國[13-14]和中國[15-16]。見表1。

表1 納入文獻基本特征

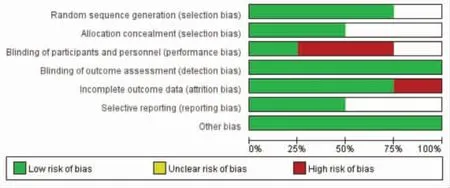

2.3 文獻質量評價

最終納入的5 篇[12-16]文獻中1 篇[15]為CCT 研究,除了條目5 的評價為“否”外,其余評價結果均為“是”,4 篇[12-14,16]RCT 研究偏倚風險結果見圖2。

圖2 偏倚風險評價圖

2.4 DA 實施要素

5 篇文獻[12-16]中1 項DA 由醫師實施[13],4 項[12,14-16]由多學科團隊完成[12,14,16]。實施形式包括計算機程序[12]、電話咨詢[13]、視頻[14]、手冊形式[15-16]等。DA 工具主要有溶栓治療、卒中風險評估等,其核心要素主要包括信息支持[13-16]和利弊分析[12,14-16]。

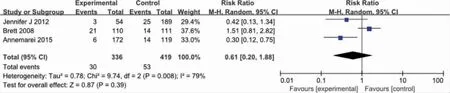

2.5 meta 分析

2.5.1 兩組死亡率比較 納入3 篇文獻[12-14],研究間異質性較大(I2=79%,P=0.008),采用隨機效應模型。兩組死亡率比較,差異無統計學意義(RR=0.61,95%CI:0.20~1.88,P=0.39)。見圖3。

圖3 兩組死亡率比較

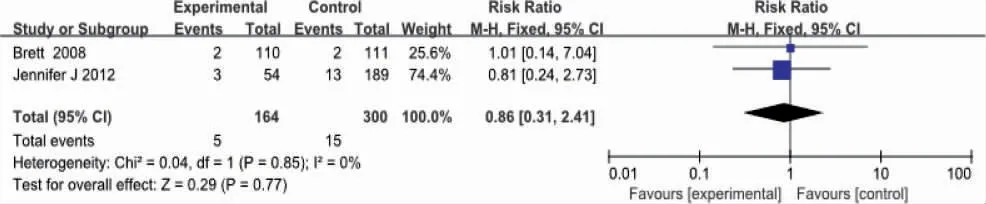

2.5.2 兩組溶栓后腦出血發生率比較 納入2 篇[13-14]文獻,研究間無異質性(I2=0%,P=0.85),采用固定效應模型。兩組溶栓后腦出血發生率比較,差異無統計學意義(RR=0.86,95%CI:0.31~2.41,P=0.77)。見圖4。

圖4 兩組溶栓后腦出血發生率比較

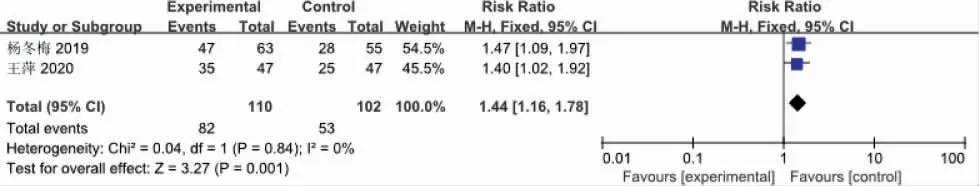

2.5.3 兩組60 min 溶栓率比較 納入2 篇[15-16]文獻,研究間無異質性(I2=0%,P=0.84),采用固定效應模型。試驗組60 min 溶栓率高于對照組(RR=1.44,95%CI:1.16~1.78,P=0.001),差異有統計學意義。見圖5。

圖5 兩組60 min 溶栓率比較

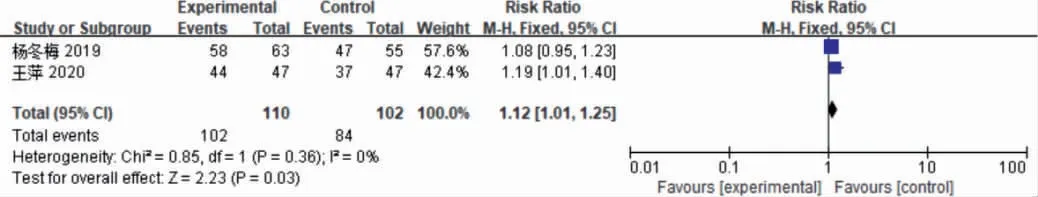

2.5.4 兩組溶栓決策同意率比較 納入2 篇[15-16]文獻,研究間無異質性(I2=0%,P=0.36),采用固定效應模型。試驗組溶栓決策同意率高于對照組(RR=1.12,95%CI:1.01~1.25,P=0.03),差異有統計學意義。見圖6。

圖6 兩組溶栓決策同意率比較

3 討論

DA 有利于實現醫患共享決策[17],幫助患者做出治療決定。本研究meta 分析顯示,在首次腦卒中患者中應用DA,未增加患者的死亡率和溶栓后腦出血發生率,提高了患者溶栓決策同意率和60 min 溶栓率,提示實施DA 安全性較好。有研究顯示,DA 提高了患者對指南的依從性,降低了卒中的復發率[12],同時提高了患者的生活質量[18],但這些只是單篇文獻的研究結果,其最終結果無法定論,目前臨床仍需要多中心、大樣本的臨床研究評價DA 對腦卒中患者的效果。

DA 可為患者提供治療選擇的相關知識,促進更好地參與決策[19]。家屬決策延遲是影響急性卒中救治的重要因素之一[20],可能影響患者的救治。DA 通過科學的決策方法,實現決策優化[21-22]。有研究顯示,DA 較多應用于溶栓治療,幫助患者縮短決策時間,改善決策困境[15,23]。因此,醫務人員可通過制作宣傳手冊、網絡視頻等手段輔助家屬臨床決策,促進醫患溝通。Weir 等[24]提到的基于計算機輔助決策系統用于卒中患者抗血栓藥物治療,國內研究人員亦可研制基于信息系統的決策輔助方式,幫助患者參與治療決策,提高決策滿意度。

局限性:納入研究的數據來源、干預措施、干預時間變異較大,結局評價指標也不盡相同,這在一定程度上影響了結論的真實性、有效性。未來可開展多中心、大樣本量RCT 研究探討DA 在腦卒中患者中的應用效果。