原發性發育遲滯患兒血清維生素A、25-羥-維生素D3、維生素E 含量及其與神經發育的相關性

張樊 唐 鑫 張 敏 朱一可 劉思奇 任永穎 王 昕 王 琳 楊 健

1.首都兒科研究所附屬兒童醫院神經內科,北京 100020;2.中國人民解放軍空軍軍醫大學第一附屬醫院兒科,陜西西安 710032;3.首都兒科研究所生化免疫研究室,北京 100020;4.首都兒科研究所附屬兒童醫院保健科,北京 100020

發育遲滯(development delay,DD)用來描述兒童技能發育延遲,通常是指兒童與同齡兒童相比在運動、語言、社交等領域顯著遲緩。國內研究顯示,0~6 歲DD 的患病率為1.63%[1];在國外,3~17 歲DD 的患病率為4.1%[2]。DD 缺乏有效的藥物治療,嚴重影響兒童健康,而原發性DD 無法明確病因更加受到關注。

原發性DD 的發病機制尚不明確,與環境、產前、圍生期及產后多種因素有關。原發性DD 與營養素有著密切聯系,尤其是維生素在神經發育、免疫功能中起到關鍵作用。維生素D 與中樞神經遞質、腦內神經營養因子有關[3-5],維生素D 缺乏是DD 發生的重要因素[6]。盡管尚無相關研究去揭示維生素A、維生素D、維生素E 與原發性DD 發生的關聯,然而維生素A 與胚胎神經發育、腦內神經遞質有關[7-9];維生素E 在中樞神經系統功能活動及維持神經細胞完整性發揮著重要作用[10]。并且維生素A 和維生素D 可通過維生素D受體協同發揮生物活性[11]。本研究對33 例原發性DD患兒血清維生素A、維生素D、維生素E 含量進行測定,并分析其與神經發育的相關性,從營養素角度為原發性DD 的防治提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2019 年3 月至2020 年2 月首都兒科研究所附屬兒童醫院(以下簡稱“我院”)神經內科就診的33 例原發性DD 患兒為原發性DD 組。納入標準:①年齡<6 歲;②存在神經發育水平落后同時伴有適應功能缺陷;③采用《0 歲-6 歲兒童發育行為評估量表》[12]評估發育商(developmental quotient,DQ)<80 分;④患兒監護人均知情并簽署知情同意書。排除標準:①通過影像學、遺傳代謝學、基因學等檢測明確病因;②近3 個月服用維生素A、維生素D 及維生素E 等維生素補充劑;③明確患有神經系統器質性病變、遺傳代謝性疾病、神經發育障礙及神經精神類疾病等。另收取同期我院保健科門診體檢的同年齡段兒童30 名健康兒童作為健康對照組。本研究通過我院倫理委員會批準(批準文號:SHERLL 2016032)。

1.2 研究方法

1.2.1 研究工具 采用《0 歲-6 歲兒童發育行為評估量表》[12],DQ≥80 分定義為神經發育正常,DQ<80 分定義為神經發育落后。

1.2.2 維生素含量測定 采用首都兒科研究所建立的高效液相色譜串聯質譜法同時定量兩組血清中的維生素含量。應用Waters ACQUITY UPLC/Zevo-TQS 分析系統,ACE Excel2 C18-PFP 色譜柱(50 mm×2.1 mm,2 μm),以0.1%甲酸水溶液為流動相A,0.1%甲酸甲醇溶液為流動相B,流速為0.55 ml/min,梯度洗脫[流動相條件為:0~6.50 min(71% B,0.55 ml/min),6.51~7.20 min(100% B,0.60 ml/min),7.21~8.00 min(71%B,0.55 ml/min)],進樣體積為10 μl,柱溫為45℃,采用正離子電噴霧離子化,多反應監測模式,目標待測物定量離子通道分別為:維生素A、25-羥-維生素D3及維生素E 的MRM 采集參數分別為:M/Z 269.3-119.1、M/Z 383.45-257.2、M/Z 431.5-137.05。低、中、高3 個水平的質控樣本批內及批間精密度RSD 為3.71%~13.42%,準確度范圍為81.41%~117.85%。日內及日間RSD 均<15%,維生素室間質評樣本準確度范圍為85%~115%。維生素A、25-羥-維生素D3及維生素E加標回收率為83.24%~95.53%、88.44%~100.24%、95.97%~102.06%。

診斷標準:維生素A<0.70 μmol/L 為缺乏,0.70~1.05 μmol/L 為不足,>1.05~1.75 μmol/L 為正常[13];25-羥-維生素D3<50 nmol/L 為缺乏,50~75 nmol/L 為不足,>75 nmol/L 為正常[14];維生素E<5 mg/L 為缺乏,5~7 mg/L 為不足,>7~20 mg/L 為正常[15]。

1.3 統計學方法

采用SPSS 23.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差()表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料用例數或百分率表示,組間比較采用χ2檢驗;采用Pearson 法進行相關性分析;危險因素分析采用logistic 回歸分析。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較

兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組一般資料比較

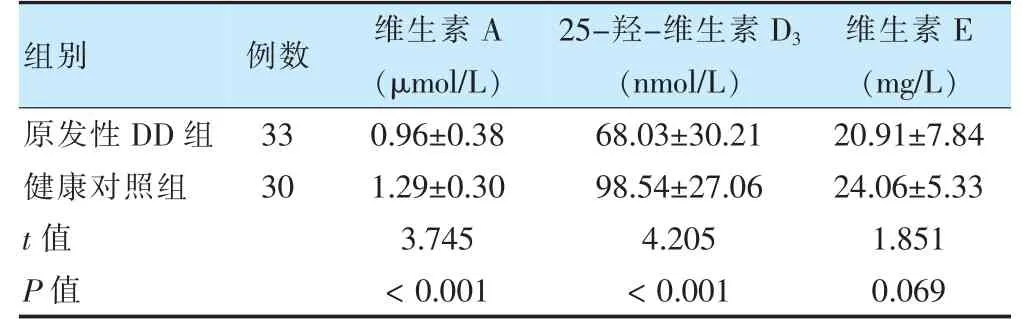

2.2 兩組維生素含量比較

原發性DD 組維生素A、25-羥-維生素D3含量低于健康對照組,差異有統計學意義(P <0.05);兩組維生素E 含量比較,差異無統計學意義(P >0.05)。見表2。

表2 兩組維生素含量比較()

表2 兩組維生素含量比較()

注 DD:發育遲滯

2.3 兩組維生素不足率比較

原發性DD 組維生素A、25-羥-維生素D3及維生素E 不足率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組維生素不足率比較[例(%)]

2.4 維生素含量與神經發育的關系

原發性DD 組大運動DQ 得分為(65.03±17.55)分,精細運動DQ 得分為(52.62±19.86)分,適應性DQ 得分為(56.10±18.01)分,語言DQ 得分為(46.66±18.52)分,社交DQ 得分為(49.90±15.59)分,總DQ 得分為(54.00±14.58)分。25-羥-維生素D3含量與精細運動DQ 得分呈正相關(P <0.05),與其他能區DQ 得分無相關性(P >0.05);維生素A 及維生素E 含量與各能區DQ 得分無相關性(P >0.05)。見表4。

表4 維生素含量與神經發育的關系

2.5 logistic 回歸分析結果

將“有原發性DD”賦值為1,“無原發性DD”賦值為0。結果顯示,維生素A 及25-羥-維生素D3為原發性DD 的保護因素(P <0.05)。見表5。

3 討論

3.1 維生素含量

本研究結果顯示,原發性DD 組維生素A 含量顯著低于健康對照組;維生素A 是原發性DD 的保護因素。趙兵等[16]研究結果顯示,早期給予補充足量的維生素A,能夠改善腦癱高危兒童體格與神經發育,表明維生素A 對于神經發育起著關鍵作用[7-9]。考慮其原因可能為維生素A 主要通過視黃酸升高多巴胺受體-2 含量及影響5-羥色胺的合成[17-18],進而控制黑質-紋狀體通路及中腦側被蓋區-伏隔-前額葉皮層通路影響神經發育[19]。原發性DD 組25-羥-維生素D3含量低于健康對照組,與柯海勁等[20]和韋茹等[21]的研究結果一致。25-羥-維生素D3不足與神經發育不良有關[6],具體機制在于其可通過上調神經生長因子對神經元的分化、成熟和生長發揮營養作用[22-25]。維生素E 主要參與中樞神經系統的功能活動、神經細胞的完整性和維持神經細胞膜的穩定性。本研究結果顯示,兩組維生素E 含量比較,差異無統計學意義(P >0.05),但原發性DD 組維生素E 含量較健康對照組低,且維生素E 不足率明顯低于健康對照組。

3.2 維生素對神經發育的影響

維生素D 在大腦中廣泛分布,在中樞神經系統中局部合成和代謝。同時臍血維生素D 與神經發育也有關聯[26]。動物模型顯示,維生素D 缺乏大鼠大腦皮質變薄,側腦室擴大。這些均表明維生素D 與神經發育有重要聯系。本研究結果顯示,25-羥-維生素D3與原發性DD 患兒精細運動能區呈正相關,這與Darling等[25]和Sass 等[27]的研究結果一致。究其原因,維生素D 可以通過兒茶酚-O-甲基轉移酶作用于大腦中的多巴胺能系統,而腹側中腦多巴胺能神經元在運動發育的調制中發揮關鍵作用[28]。此外,維生素D 可增加紋狀體和黑質的角質細胞源性神經營養因子進而對DA 神經元具有保護作用。本研究尚未顯示維生素A、E 與神經發育的相關性,未來需通過縱向隊列研究同時擴大樣本量去揭示其與神經發育的相關性。

綜上,原發性DD 患兒血清維生素A 和25-羥-維生素D3含量顯著低于健康同齡兒童,血清25-羥-維生素D3缺乏對兒童精細運動的發育存在影響。25-羥-維生素D3缺乏或不足對于兒童神經系統發育的潛在影響值得關注。