阿帕替尼聯合吉非替尼方案治療驅動基因陽性晚期非小細胞肺癌患者的效果

韓翠云 張士秀 洪秀

安徽省蕪湖市第五人民醫院腫瘤內科,安徽蕪湖 241000

非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)發病率、死亡率高[1-4],多數患者發現時已發展至晚期。部分晚期NSCLC 患者驅動基因突變,其中表皮生長因子受體(epidermal growth factor receptor,EGFR)突變是晚期NSCLC 重要驅動基因之一,EGFR 突變率可達50%以上,克爾斯滕大鼠肉瘤病毒癌基因同源物(Kirsten rat sarcoma virus oncogene homolog,KRAS)突變可達20%以上[5-6]。近幾年驅動基因的靶向治療已成為腫瘤治療的熱點[7-9],EGFR-酪氨酸激酶抑制劑(tyrosine kinase inhibitor,TKI)治療肺癌使患者獲取生存受益[10]。阿帕替尼是一種小分子多靶點的TKI藥品,可抑制腫瘤血管形成[11]。但是關于阿帕替尼、吉非替尼片聯合方案治療驅動基因陽性晚期NSCLC 的效果尚未完全清楚,仍需挖掘。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017 年12 月至2019 年12 月安徽省蕪湖市第五人民醫院收治的102 例驅動基因陽性晚期NSCLC 患者為研究對象。納入標準:①EGFR 陽性、TKI突變晚期NSCLC[12];②年齡>18 歲;③預計生存期>3 個月;④TNM 分期為Ⅳ期且病灶可測量;⑤卡氏功能狀態評分[13]>60 分;⑥簽署研究知情同意書。排除標準:①合并其他惡性腫瘤、血液系統疾病、局部感染或全身感染;②合并免疫功能缺陷、不可控內科疾病;③合并其他抗腫瘤藥物治療、藥物過敏;④合并精神系統疾病、妊娠、哺乳。剔除標準:①治療中死亡;②失訪;③未完成治療。

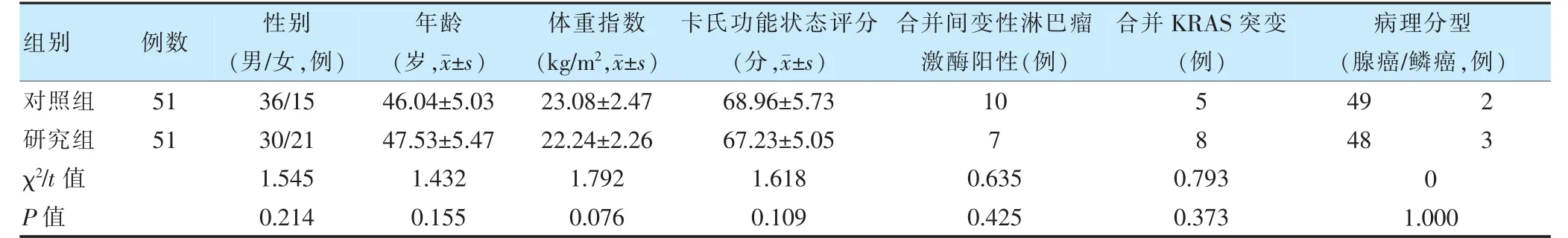

按照隨機數字表法分為對照組、研究組,兩組各51 例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性,見表1。本研究經醫院倫理委員會批準。

表1 兩組一般資料比較

1.2 治療方法

對照組給予卡鉑(齊魯制藥有限公司,生產批號:9J0124B01)、培美曲塞(齊魯制藥有限公司,生產批號:9K0074B05)、吉非替尼(AstraZeneca UK Limited,生產批號:DCED9196)治療,化療前根據個體情況進行利尿、保肝等常規治療,第1 天將培美曲塞500 mg/m2溶于200 ml 生理鹽水,混勻后靜脈滴注,第2~3 天將卡鉑(AUC=5)溶于500 ml 葡萄糖注射液,混勻后遮光靜脈滴注,28 d 為1 個療程;口服吉非替尼250 mg/次,1 次/d,28 d 為1 個療程。研究組在對照組的基礎上另口服甲磺酸阿帕替尼片(江蘇恒瑞醫藥股份公司,生產批號:190723KF),起始劑量為250 mg/次,14 d 內增至850 mg/次,1 次/d。持續治療4 個療程后觀察療效。

1.3 觀察指標

1.3.1 抗腫瘤療效 參照世界衛生組織實體瘤療效評價標準1.1 版[14],包括完全緩解(complete remission,CR)、部分緩解(partial remission,PR)、疾病穩定(stability disease,SD)、疾病進展(progression disease,PD)。臨床控制率=(CR+PR+SD)例數/總例數×100%,客觀緩解率=(CR+PR)例數/總例數×100%。

1.3.2 腫瘤標志物 患者治療前后分別空腹抽取靜脈血,用MPI-A 型多功能化學發光分析儀(化學發光免疫法)測定血清癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)、細胞角蛋白19 片段抗原(CYFRA21-1)、糖類抗原125(carbohydrate antigen 125,CA125)含量。

1.3.3 藥物安全性 參照美國國立腫瘤研究所抗癌藥物急性與亞急性不良反應及分級標準[15],記錄服藥期間高血壓、蛋白尿、骨髓抑制、手足綜合征的發生情況。

1.3.4 生存率 自患者治療后隨訪12 個月,每個月電話或門診隨訪1 次,出現NSCLC 癌因死亡則隨訪終止,計算總生存率。

1.4 統計學方法

采用SPSS 19.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差()表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料用例數或百分率表示,組間比較采用χ2檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

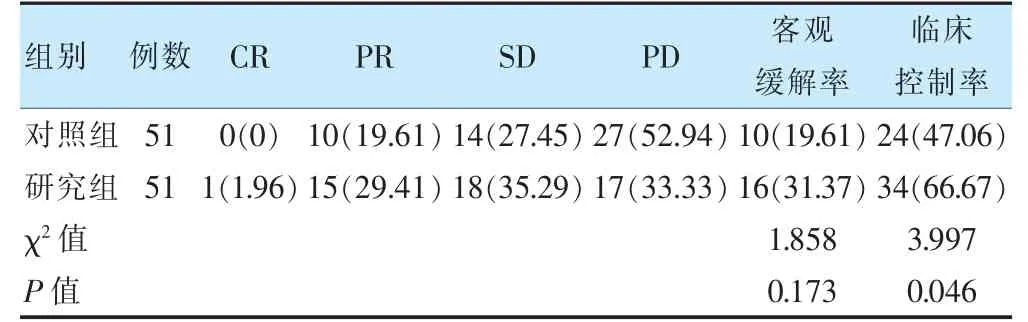

2.1 兩組抗腫瘤療效比較

研究組臨床控制率高于對照組,差異有統計學意義(P <0.05);兩組客觀緩解率比較,差異無統計學意義(P >0.05)。見表2。

表2 兩組抗腫瘤療效比較[例(%)]

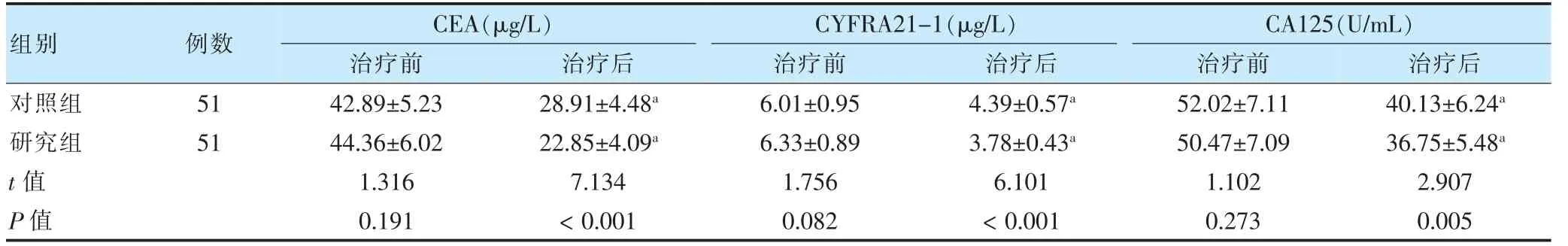

2.2 兩組治療前后腫瘤標志物比較

治療后,兩組CEA、CYFRA21-1、CA125 水平低于治療前,且研究組低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后腫瘤標志物比較()

表3 兩組治療前后腫瘤標志物比較()

注 與本組治療前比較,aP <0.05。CEA:癌胚抗原;CA125:糖類抗原125

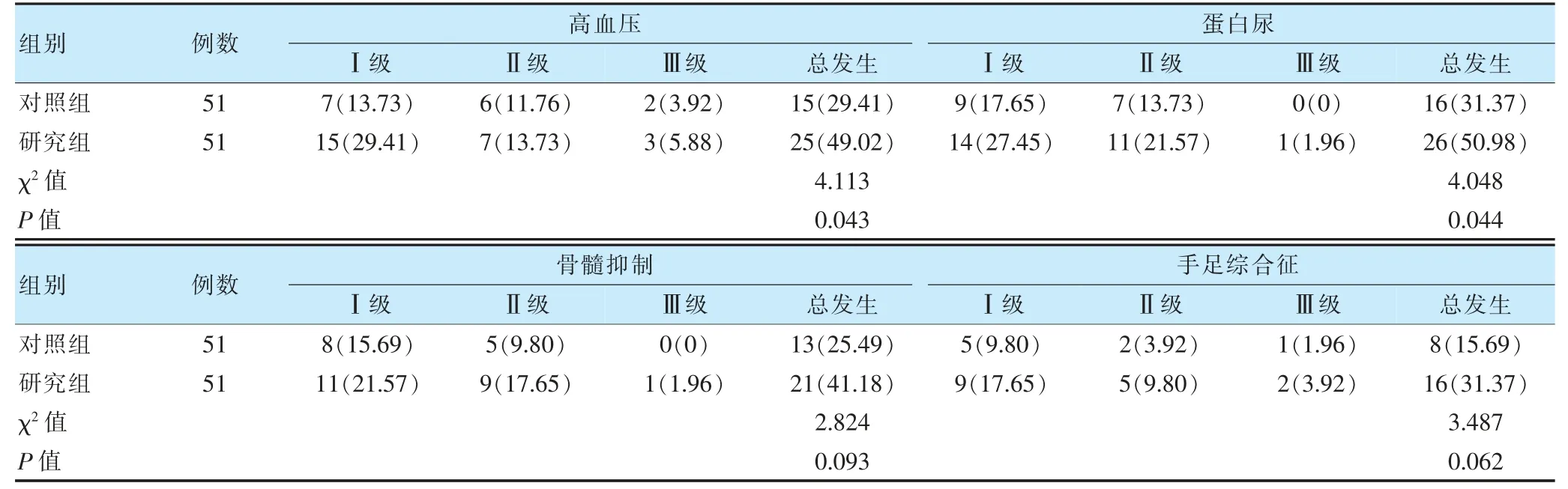

2.3 兩組不良反應發生情況

研究組高血壓、蛋白尿總發生率高于對照組,差異有統計學意義(P <0.05);兩組骨髓抑制、手足綜合征總發生率比較,差異無統計學意義(P >0.05)。見表4。

表4 兩組不良反應發生情況[例(%)]

2.4 兩組生存率比較

兩組均無失訪患者;研究組總生存率為68.63%(35/51),高于對照組的49.02%(25/51),差異有統計學意義(χ2=4.048,P=0.044)。

3 討論

NSCLC 與吸煙、環境污染等有關[16-17],可誘發淋巴結、腦等嚴重病變。目前尚無治療驅動基因陽性晚期NSCLC 的統一方法,基礎化療為常用手段,但患者耐受性差,故探討治療驅動基因陽性晚期NSCLC 方案意義重大。

本研究發現阿帕替尼、吉非替尼片聯合方案用于驅動基因陽性晚期NSCLC 可增強抗腫瘤療效,延長近期生存率。雖然甲磺酸阿帕替尼增加了高血壓、蛋白尿的毒副作用,但不良反應多為Ⅰ~Ⅱ級,對癥治療后可緩解,且研究組臨床控制率高于對照組,同時甲磺酸阿帕替尼受益效果可靠。吉非替尼是一種EGFRTKI 的分子靶向治療藥物,可抑制機體EGFR 細胞內段酪氨酸激活酶活性,阻斷腫瘤增殖信號傳遞,抑制腫瘤細胞增殖、中性成纖維細胞生長因子分泌,抑制腫瘤血管生成,達到阻礙實體瘤生長、轉移的效果[18-22]。惡性腫瘤細胞的生長、侵襲均依賴于新生腫瘤血管生成,抑制腫瘤血管形成可抑制腫瘤的增殖、分化[23-27]。血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)及其受體是腫瘤血管形成的重要信號通路,VEGF 可促進腫瘤細胞侵襲、存活,同時還可調動機體調節性T 細胞,抑制機體抗腫瘤免疫應答反應;VEGF 與VEGF 受體-2 結合可激活絲裂原活化蛋白激酶、蛋白激酶C 等多種途徑信號通路,在細胞增殖、遷移、血管生成中發揮重要作用[28-29]。甲磺酸阿帕替尼與VEGF 受體-2 的三磷酸腺苷位點結合,抑制VEGF受體-2 酪氨酸激酶活性,阻斷腫瘤增殖信號傳遞,抑制腫瘤血管生成,加速腫瘤細胞凋亡。

綜上,阿帕替尼、吉非替尼片聯合方案治療驅動基因陽性晚期NSCLC 可增強抗腫瘤效果,降低腫瘤標志物,延長近期生存率且安全性良好。