靳三針配合康復訓練治療腦卒中后上肢肌張力增高的臨床效果

呂莉麗 王 崇 張恒惠 許曉文 王元偉

1.南通大學附屬建湖醫院康復科,江蘇鹽城 224700;2.南通大學附屬建湖醫院中醫科,江蘇鹽城 224700;3.徐州醫科大學附屬沭陽醫院神經內科,江蘇宿遷 223600

上肢肌張力增高作為腦卒中恢復期的常見并發癥,易導致患者出現不同程度的上肢酸脹、疼痛、屈曲等病癥,嚴重影響患者的肢體運動功能及生活質量[1-2]。目前,通過康復訓練干預方案可改善患者上肢肌張力,具有一定的臨床效果[3-4]。但有研究報道[5],患者接受康復訓練后,雖在一定程度上改善了肌張力增高癥狀,但部分患者仍存在上肢肌張力增高等情況,預后不佳。中醫辨證論治理論認為,腦卒中屬中醫“中風”范疇,并發上肢肌張力增高多由血氣不運、筋脈不通等所致,當施以通筋活絡、行氣運血之法[6]。針灸作為我國傳統醫學,以毫針刺穴的治療方法可有效通行患者瘀阻經脈。其中靳三針作為在傳統針灸理論基礎上的現代中醫理論產物,在中風后遺癥治療中臨床效果較佳[7]。因此,本研究通過選取南通大學附屬建湖醫院收治的102 例腦卒中后上肢肌張力增高患者進行研究,分析靳三針配合康復訓練治療腦卒中后上肢肌張力增高的臨床效果,為臨床擬定康復訓練方案提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2020 年3 月至2021 年3 月南通大學附屬建湖醫院收治的102 例腦卒中后上肢肌張力增高患者作為研究對象。采用隨機數字表法將其分為研究組和對照組,均51 例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性,見表1。本研究由南通大學附屬建湖醫院醫學倫理委員會審批通過。納入標準:①符合《中西醫結合腦卒中循證實踐指南(2019)》[8]中腦卒中的臨床診斷;②符合《中風病診斷與療效評定標準》[9]中中風的臨床診斷,主證神識昏蒙、言語騫澀或不語、口舌歪斜,次證瞳神不瞬、共濟失調,屬痰濁內阻證;③年齡>18 歲;④出現上肢肌張力增高表現,且Ashworth 分級[10]評定>2 級;⑤患者及家屬自愿簽署知情同意書。排除標準:①肝腎功能障礙;②自身免疫系統疾病;③入組前1 周內服用肌肉松弛藥物;④皮膚病等中醫針灸禁忌證;⑤無能力配合完成康復訓練;⑥妊娠或哺乳期女性。

表1 兩組一般資料比較

1.2 干預方法

①對照組:給予康復訓練干預,根據《康復醫學》[11]中抑制肌肉痙攣、降低肌張力相關的訓練指導,并結合臨床實際對患者進行康復訓練干預,具體包括關節活動度訓練、機械輔助訓練、日常行為指導等。患者于訓練4 周后評估康復效果。②研究組在對照組的基礎上配合靳三針療法,康復訓練及時長等同于對照組。取平臥位,毫針入穴(0.3 mm×40.0 mm),上肢以內關、尺澤、極泉三穴行針;合并下肢痙攣者取下肢攣三針(三陰交、陰陵泉及鼠蹊穴);口角歪斜者加夾承漿、迎香、地倉三穴。針刺部位酒精消毒后,取毫針皮下刺入1 寸,行捻轉、提插等中醫針灸之法,行至患者上肢抽動為宜。1 次/d,持續治療5 d 為1 個周期,停針2 d,于行針4 周后觀察臨床效果。

1.3 觀察指標

①臨床療效:根據改良痙攣量表(Ashworth)[10]中肌張力分級對兩組治療前后的臨床效果進行評定。治療4 周后,上肢肌張力改善>2 級或恢復至<1 級為顯效;上肢肌張力改善2 級為有效;肌張力改善1 級為好轉;肌張力未改善或癥狀加重為無效。總有效率=(顯效+有效+好轉)例數/總例數×100%。②上肢運動功能評分:以Fngl-Meyer 評分法[12]分別對兩組治療前及治療后2、4 周的上肢運動功能進行評估,全表共計33 個條目,總分值為66 分,得分越高則患者的上肢運動功能越好。③神經反射波:比較兩組治療前及治療后2、4 周的肌電圖最大反射H/M 比值,H/M 越大,表明肌張力越高。④日常生活活動能力:采用日常生活活動能力評估量表Barthel 指數[13]評分對兩組治療前及治療后2、4 周的生活質量進行評價,總分值100 分,得分越低,表示患者日常生活活動能力越差。⑤比較兩組治療期間不良反應的發生率。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0 軟件進行統計分析,計數資料以例數和百分比表示,比較采用χ2檢驗;理論頻數1~5,行校正χ2檢驗。計量資料以均數±標準差()表示,比較采用t 檢驗;多時間點比較采用重復測量方差分析;兩兩比較采用SNK-q 檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

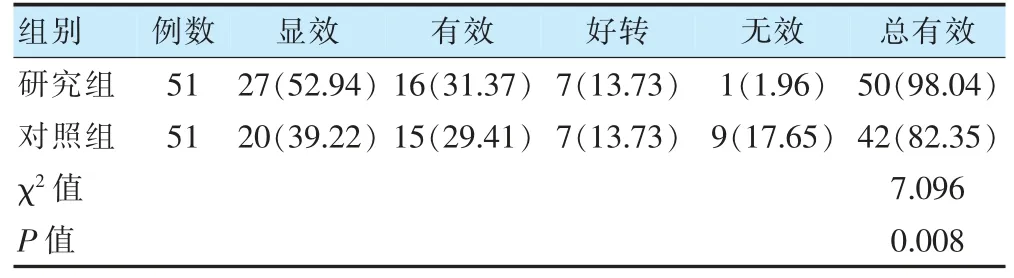

2.1 兩組臨床療效比較

研究組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 兩組臨床療效比較[例(%)]

2.2 兩組治療前后上肢運動功能評分比較

整體分析發現,上肢運動功能評分組間比較、時間點比較及交互作用差異均有統計學意義(P <0.05)。進一步兩兩比較,組內比較:兩組治療后2、4 周的上肢運動功能評分均高于治療前,差異有統計學意義(P <0.05);組間比較:研究組治療后2、4 周的上肢運動功能評分均高于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后上肢運動功能評分比較(分,)

表3 兩組治療前后上肢運動功能評分比較(分,)

注 與對照組同期比較,aP <0.05;與本組治療前比較,bP <0.05

2.3 兩組治療前后神經反射波H/M 比值比較

治療前,兩組患側橈神經、尺神經及正中神經反射波H/M 比值比較,差異無統計學意義(P >0.05)。治療后4 周,兩組患側橈神經、尺神經及正中神經反射波H/M 比值均低于治療前,且研究組低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表4。

表4 兩組治療前后神經反射波H/M 比值比較()

表4 兩組治療前后神經反射波H/M 比值比較()

2.4 兩組治療前后日常生活活動能力評分比較

整體分析發現,日常生活活動能力組間比較、時間點比較及交互作用差異均有統計學意義(P <0.05)。進一步兩兩比較,組內比較:兩組治療后2、4 周的日常生活活動能力評分均高于治療前,差異有統計學意義(P <0.05);組間比較:研究組治療后2、4 周的日常生活活動能力評分均高于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表5。

表5 兩組治療前后日常生活活動能力評分比較(分,)

表5 兩組治療前后日常生活活動能力評分比較(分,)

注 與對照組同期比較,aP <0.05;與本組治療前比較,bP <0.05

2.5 兩組不良反應發生率比較

對照組未出現不良反應;研究組2 例患者針灸部位出現輕微紅腫,短暫停針后癥狀消失。兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(χ2=0.510,P=0.475)。

3 討論

腦卒中后肌張力增高作為影響腦卒中患者術后肢體運動功能恢復的重要因素之一,可導致患者自身平衡能力降低,增加患者預后康復的臨床治療難度,對患者的生活質量及身體健康造成嚴重影響[14-15]。西醫治療中欲通過電針等治療方案刺激肌張力增高區,誘導突觸結構發生改變,重塑神經功能,從而改善患者肌張力增高[16-17]。但介于電刺激療法對患者神經系統具有一定創傷,因此部分患者接受率較低,臨床研究受限。而中醫理論認為,中風后肌張力增高歸屬于經脈受阻、氣血不暢等因素,可施以針灸之法調節患者經脈受阻情況[18-19]。

本研究結果顯示,研究組總有效率高于對照組,治療后上肢運動功能評分、Barthel 指數評分均高于對照組,患側橈神經、尺神經及正中神經反射波均低于對照組,且未增加康復治療期間的不良反應,提示與傳統單一康復訓練模式比較,靳三針療法更有利于改善患者上肢運動功能及日常生活活動能力,調節神經反射波,且安全性良好。中醫認為中風恢復期由于腎氣虧損、髓海空虛等易出現經脈受阻、血氣不暢,從而誘發病癥[20-22]。靳三針以內關、尺澤、極泉三穴入針,針刺內關穴可通氣活絡、消滯祛瘀;針刺尺澤穴可調理肺氣、清熱和中;針刺極泉穴可寬胸理氣、活血通絡,聯合針刺諸穴,對于提高患者氣血運行等具有積極促進作用,氣血暢則靜脈通,從而有效改善中風后上肢肌張力增高[23-24]。此外,張寧等[25]研究發現,給予腦卒中后上肢肌張力增高患者靳三針療法,可有效提升患者的上肢運動功能,從而提高患者的日常生活活動能力。因此,后續臨床實踐研究中可在指導患者傳統訓練的基礎上,積極予以中醫靳三針輔助療法,并根據患者實際治療過程中肢體反射功能及生活能力的恢復狀況,適當調整針灸診療方案,有望進一步提高腦卒中后肌張力增高患者的康復效果。

綜上所述,給予腦卒中后肌張力增高患者康復訓練聯合靳三針療法,有助于提升患者的上肢運動功能及日常生活活動能力,提高臨床康復效果,改善患側神經反射功能且安全性良好,靳三針簡單、可實施性強,值得臨床推廣和借鑒。