何以為能:中小學教師智慧教學能力評價*

韓曉玲 孫 敏 陸 宏

何以為能:中小學教師智慧教學能力評價*

韓曉玲 孫 敏 陸 宏[通訊作者]

(山東師范大學 教育學部,山東濟南 250014)

智慧教育是我國中小學教育信息化進程中的重要戰略舉措,解決中小學教師智慧教學何以為能的問題,成為了智慧教育理念落地的關鍵。文章首先通過對TPACK和勝任力理論、國內外代表性教師能力標準、已有教學實踐評價成果的分析與梳理,初步構建了由4個一級指標、16個二級指標構成的中小學教師智慧教學能力評價模型。隨后,文章采用模糊德爾菲法,檢驗并修改模型中的相關指標。最后,文章運用層次分析法,確定模型中各級指標的權重。在此基礎上,文章構建了中小學教師智慧教學能力評價指標體系。文章的研究回應了中小學教師智慧教學何以為能的問題,可有效融合智慧教育的價值觀念和實踐操作,形成良好的智慧教育生態。

智慧教學;能力評價;中小學教師;智慧教育

當今時代,培養創新型高素質人才已成為教育改革的重中之重,單純以傳授知識為目標取向的教育已不能滿足人才培養的需求,轉識成智的智慧教育理念漸占主導。教師開展智慧教學以引領學生智慧生成,是智慧教育的核心目標。智慧教育不僅需要多模態教育資源和技術的支持,還需要透過學習數據掌握學情,提供動態決策和個性化精準服務,這對中小學教師的智慧教學能力提出了較高要求。從評價角度探討中小學教師智慧教學何以為能的問題,是診斷并發展教師智慧教學能力的有效路徑。目前,針對教師智慧教學評價的相關研究成果可為研究此問題提供一定的參考,但也同時存在缺少基于學習數據對智慧教學過程進行動態調控和考量的關注、對教師勝任智慧教學的內隱要素和外顯表現描述不夠全面等不足。隨著對智慧教育本質特征的認識不斷深入,研究科學的、操作性強、體現時代價值的教師智慧教學能力評價模型仍有必要,這對于融合智慧教育價值觀念與實踐操作、發展教師智慧教學能力、形成智慧教育良好生態等均具有重要意義。

一 中小學教師智慧教學能力評價模型構建的依據

依據智慧教育的目標和內容,中小學教師智慧教學是指中小學教師在以人工智能技術為依托的智慧化、富媒體環境中,有效融合技術與教學內容,熟練實施教學活動,收集學習數據分析學習狀況,及時進行科學決策、動態調整教學策略,以實現個性化精準教學,促進學生智慧生成。基于對中小學教師智慧教學的理解,分析相關理論、教師能力標準和教學實踐評價成果,構建中小學教師智慧教學能力評價模型,有助于指導中小學教師智慧教學實踐的開展,為探索中小學教師智慧教學何以為能提供參照。

1 相關理論分析與啟示

整合技術的學科教學法知識(Technological Pedagogical Content Knowledge,TPACK)界定了教師實施教學應具備的學科、教學法、技術以及三者相互融合的知識,而勝任力理論勾畫了職業領域能力的框架。因此,TPACK和勝任力理論可為解決中小學教師智慧教學何以為能的問題提供理論指導。

TPACK體現了信息時代教師知識構架的綜合性和動態性。祝智庭等[1]指出,TPACK框架與智慧教學有內在關聯,教師要善于利用TPACK,保持學科、教學法與技術三者的動態平衡,富有張力地選擇并應用恰當的學科內容、教學法和支持技術,促進學習者智慧行為的涌現和智慧學習的發生。這反映出教師開展智慧教學的知識框架需要具備動態性、融合性,即教師不僅要掌握學科知識和教學法知識、具備利用信息化教學手段的技能,還要具有處理具體教學問題時的適應性思維和符合情景特征的靈活決策能力。

教師勝任力是指教師個體具備的、與實施成功教學有關的專業知識、專業技能和專業價值觀[2]。典型的勝任力模型中既包含個體的潛在特征(即個體特質、動機、社會角色、對自我形象的認知),也包含個體使用的知識和技能體系[3][4][5]。教師勝任力結構涉及隱性的心理特征和顯性的知識、認知、實踐技能,其中動機、特質等內隱特征對教師運用知識和技能激發創造性教學行為起關鍵作用。例如,教師的職業責任意識與使命感,會驅使教師關注教學新動態,積極更新知識架構,采用系列手段促進學生學習;教師對自身具備的專業知識和技能等持有信心,相信自己能夠在智慧教學環境中做好教學工作,會對智慧教學成效有良好的促進作用——這些均屬于與教師職業相關的內隱特征,應該成為構建智慧教學能力評價模型時關注的要素。

2 代表性的教師能力標準分析與啟示

教師采取智慧教學行動是其教學能力的綜合展現,是教師具備的知識、技能與情感相互影響和作用的結果。智慧教學能力源自教師主體智慧,經由實踐行為外化,指向改造學生的理性世界,意在詮釋教師教學“何以能”以及“如何能”促進學生智慧發展[6]。國內外針對教師能力制定了許多標準,一些有代表性的教師能力標準可為中小學教師智慧教學能力評價提供借鑒。

2004年,國際培訓、績效、教學標準委員會(International Board of Standards for Training Performance and Instruction,IBSTPI)發布《教師能力標準:面對面、在線及混合情境》[7],包括專業基礎、計劃與準備、教學方法與策略、評估與評價、教學管理五個維度,清晰地表明了教師應具備的知識技能,以及組織教學過程中各環節應具備的能力,具有很強的理解性和操作性。2014年,我國教育部頒布《中小學教師信息技術應用能力標準(試行)》[8],將教師信息技術應用能力分為技術素養、計劃與準備、組織與管理、評估與診斷、學習與發展五個維度,其以個人素養為基礎,以教學過程為參照,對教師利用信息技術手段優化課堂教學、轉變學習方式提出了明確且有針對性的要求。2021年,我國教育部教師工作司提出《中小學教師信息化教育教學能力發展框架》[9],將智慧學習環境中教師的微能力分為:C1跨學科學習活動設計、C2創造真實學習情境、C3創新解決問題的方法、C4支持學生創造性學習與表達、C5基于數據的個別化指導、C6應用數據分析模型、C7創建數據分析微模型,此框架指向人工智能、大數據、學習分析等技術支持的智慧課堂,對教師的數據素養提出了較高要求。

智慧教學的開展,離不開教師自身知識技能架構的支撐。綜觀上述國內外教師能力標準,均在不同程度上強調了教師在信息化教學過程中應具備的知識技能和與時俱進的專業素養。同時,從教學實踐開展的各個環節來考量教師的教學行為,使得各能力標準具有很強的針對性和可操作性,更易于理解和應用——這些優點,均是本研究構建能力評價模型時需要學習借鑒的。

3 已有教學實踐評價的成果分析與啟示

梳理當前教學實踐評價的相關文獻,本研究發現孫聘[10]、王欣宇方等[11]、龐敬文等[12]、朱燕華等[13]的研究成果較為系統、值得借鑒。這些研究從不同角度構建評價指標,對教學準備、資源利用、情境創設、課堂調控、評價反思等給予了較高關注,體現了應用信息技術支持教學的思想,這既是智慧教學開展的基礎,也是對教師教學技能的基本要求。此外,吳國譽等[14]構建了高校課堂教學評價指標體系,將“學習價值、教學熱情、教學組織、教學互動、師生關系、教學內容、作業/考核”作為一級指標,對教師依據教學過程開展教學活動提出了具體要求。

綜上所述,研究者在制定教學能力評價指標時,不僅將教學準備、教學活動、教學評價等日常的教學行為納入評價范圍,而且遵循一定的教學時序——或遵循課前、課中、課后順序,或按照教學過程。這種做法與IBSTPI標準不謀而合,既關注到了教師作為主體組織教學的價值,而且具有人文精神。但需注意的是,智慧課堂在技術應用上具有創新價值,教師智慧教學的實質是在教師智慧與技術智慧的互融、互惠中實現教育的目的。如何將智能技術的智慧最大化以實現轉識成智的目標,是教師之所以能的關鍵。這就需要教師不僅具有較強的信息技術應用能力,還要具備從學習數據中發現并運用信息的能力。因此,用數據驅動智慧課堂教學、動態調整教學策略,應作為教師智慧教學能力的重要組成部分。

二 中小學教師智慧教學能力評價模型的初步構建

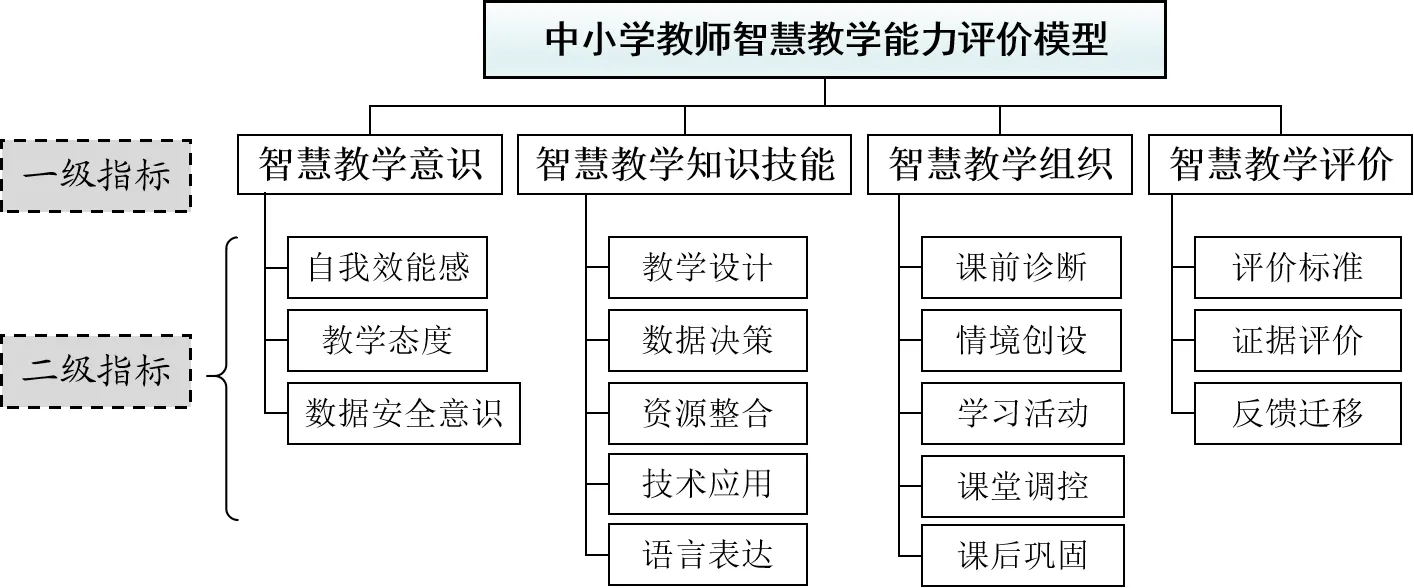

基于上述分析,本研究從確定一級、二級指標入手,初步構建中小學教師智慧教學能力評價模型(下文簡稱“能力評價模型”)。

1 一級指標的確定

當前,大多數能力標準及其指標體系是依據教學過程來構建的。在智慧教學過程中,教師組織智慧教學、評價學習過程和結果是基本要素。基于此,本研究將“智慧教學組織”“智慧教學評價”作為能力評價模型的一級指標。

在智慧教學過程中,教師TPACK知識和勝任力主要表現為:集合課程目標與育人要求,綜合運用各種知識設計教學、操控技術優化教學,促進學生個性化學習。考慮到這些內容是智慧教學知識和技能的展現,故本研究將“智慧教學知識技能”作為能力評價模型的一級指標。

在勝任力理論中,動機、特質等內隱因素會直接影響教師智慧教學過程中知識技能的運用,進而影響教學效果及其目標達成。而在心理學理論中,意識是“人以感覺、知覺、記憶和思維等心理活動過程為基礎,對自己身心狀態與外界環境變化系統、整體的覺知”[15],對態度和行為具有能動調節作用。基于此,本研究從教師對智慧教學價值認同的角度,提煉出“智慧教學意識”作為能力評價模型的一級指標。

綜上,本研究確定了能力評價模型的4個一級指標,分別為:智慧教學意識、智慧教學知識技能、智慧教學組織、智慧教學評價。

2 二級指標的確定

(1)“智慧教學意識”的二級指標

智慧教學意識是教師對智慧教學過程系統感知、理解、運用智慧教學的自覺程度,體現了教師認識到智慧教學對提升教育質量的重要性而認可智慧教學,意識到智慧化教學環境對個體教學工作的促進作用及其對推動教育教學發展的重要意義。基于對“智慧教學意識”指標與“智慧教學”的含義解讀,本研究選擇自我效能感、教學態度、數據安全意識作為二級指標。

①社會認知理論指出,自我效能感對個體的行為動機起著導向作用[16]。教師的自我效能感是指教師對自己組織教學的水平和成就表現的主觀感知,是對自我能力的認識及信心。教師的自我效能感影響教師的教學選擇和行為意愿,是激發教師感知、理解、運用智慧教學的內在源泉。②教學態度是教師在從事教學工作中表現出的內在且相對穩定的心理反應傾向,是通過教育培訓、教學實踐等途徑形成和發展起來的,影響教師的教學投入行為。教師對智慧教學持積極態度,才會積極關注智慧教育的相關動態、愿意積極采用智慧教學模式開展教學并形成自覺的行為。③智慧教學離不開學習分析、智能技術的支撐,面對大量的學習數據時,教師應有意識地維護學習者的信息安全和隱私,合理使用學習數據,即教師應具備數據安全意識。

(2)“智慧教學知識技能”的二級指標

智慧教學知識技能是指教師在智慧教學環境中運用TPACK知識、教學技能,結合自身經驗以達到教學目標的能力。結合智慧教學的內涵和智慧教學環境的功能,本研究選擇教學設計、數據決策、資源整合、技術應用、語言表達作為二級指標。

①雖然不同學段、不同學科甚至不同課堂教學模式對教師知識技能的要求有所不同,但無論是在傳統的課堂教學模式中還是在近年來涌現出的新型課堂教學模式中,教學設計都尤為重要。教師應用教學設計的相關知識,根據教學內容和學習者特征設計目標、任務、策略、評價工具等,可以使教學更為有序,是教學智慧的展現。②智慧課堂需要基于數據進行決策[17],可視化的數據分析結果為教師合理配置教學資源、動態調整教學節奏提供了科學決策的基礎[18]。在智慧教學過程中,需要教師具備數據分析的知識技能,以制定合理的決策方案、有的放矢地安排教學活動。③高質量、符合學情的學習資源是保證智慧教學順利開展的重要條件,因此教師的資源整合技能至關重要。資源整合是指采集、處理教學需要的媒體素材并將其與課程內容進行整合,制作適合的案例、教學課件等輔助材料,使其成為滿足并適應學習者需要的學習資源。④相對于傳統課堂而言,智慧課堂對教師的信息技術應用能力提出了更高要求。從技術支持教學的視角來看,教師首先面臨的就是在數字化環境下如何開展教學的問題[19]。為此,教師要掌握技術知識,應用技術工具,能夠根據動態化的教學需求,正確操控智慧教學環境中的技術終端而賦能教育。⑤“清晰的教學語言表達”是有效教學的行動表現之一[20][21],教師在課堂上使用一些教學語言激勵并營造情景學習氣氛,也會對智慧教學目標的達成起到推動作用。

(3)“智慧教學組織”的二級指標

智慧教學組織是在前期教學設計的基礎上實施智慧課堂教學活動的過程,包括組織安排學生活動、進行教學干預等,體現了教師的專業素養和課堂綜合調控管理水平。基于智慧教學組織過程,本研究選擇課前診斷、情境創設、學習活動、課堂調控、課后鞏固作為二級指標。

①教師應做好課前診斷工作,實現以學定教。具體表現為教師能夠利用課前測驗評估學生先前的知識水平,并較為精準地找到知識和問題情境之間的關聯,將其轉化為學習任務。②情境是學生認知發展的重要資源,是知識、言語、文化意義產生和實現的基礎與場所[22]。學習情境的創設要與生活密切聯系,使學習內容與現實環境產生有意義的關聯和互動,吸引學生并給予學生思考的空間。③智慧教學環境提供的信息化交互工具,可以促進學生認知,拓展教學智能。教師在智慧教學過程中,要能組織適切的學習活動,并及時引導學生總結經驗,促進學生思維的提升。④為獲得最佳的學習效果,教師在智慧教學過程中要能借助學習分析技術及時掌握學生的學習狀態,照顧到不同層次學生的需求,并提供適當的干預措施以優化教學效果,即進行課堂調控。⑤課后教師要結合學生的課堂學習效果,設計出不同難度的進階演練題目并推送給學生,以促進學生對知識的強化鞏固和技能的拓展提升,這可以總結為“課后鞏固”。

(4)“智慧教學評價”的二級指標

智慧教學評價并非指如何評價學生的學習效果,而是指向教師對學習效果的評價組織能力。作為智慧教學的實踐者和學生學業質量的評價者,教師要能制定科學的評價標準,設計多元化評價方案,在此基礎上搜集、整理、分析學習過程中產生的多模態評價證據。智慧教學的硬軟件環境為教育評價相關證據的收集、整理提供了便捷和技術支持,教師可以通過網絡平臺和電子信息庫,添加、增補和完善有關學生身心健康、學業進步、個性技能、成長體驗的鮮活證據,從而使教育評價過程更加專業、精細和翔實[23]。此外,教師還要能根據評價結果提供及時、中肯的反饋信息,引導學生遷移應用相關的知識和技能解決真實情境中的問題。因此,本研究選擇評價標準、證據評價、反饋遷移作為二級指標。

基于上述4個一級指標、16個二級指標,本研究初步構建出中小學教師智慧教學能力評價模型,如圖1所示。本研究將利用模糊德爾菲法檢驗此模型,并依據檢驗的結果完成模型修正。

圖1 初步構建的中小學教師智慧教學能力評價模型

三 中小學教師智慧教學能力評價模型的檢驗與指標權重確定

1 模糊德爾菲法檢驗能力評價模型

模糊德爾菲法(Fuzzy Delphi Methods)是在傳統德爾菲法的基礎上引入數學模糊理論而改良的專家群策方法,可以有效減少調查次數和專家參與人數,降低時間與經費消耗[24]。本研究采用模糊德爾菲法,將能力評價模型的一級、二級指標分別作為題項建立模糊德爾菲問卷,并設置各題項的選項為最小值、最佳值和最大值(均為0~10之間的整數)。其中,最佳值體現指標的重要性程度,而最大值和最小值體現指標的可接受范圍。作答模糊德爾菲問卷時,專家可以根據自己對智慧教學的認知,給出各題項的數值。

參與第一輪模糊德爾菲問卷征詢的專家由開展智慧教學的16名中小學一線教師和智慧教學研究領域的12名學者構成,如表1所示。就學歷而言,專家中有7人為博士(25%)、15人為碩士(53.57%)、6人為學士(21.43%);專家的平均教齡為8.32年,專業水平較高,且教研經驗比較豐富。本研究通過網絡發放問卷28份,回收28份,經檢查全部為有效問卷,有效率為100%。

表1 問卷征詢的專家構成

(1)問卷數據處理與指標篩選過程

計算問卷整體和各一級指標的Cronbach’s α系數值,結果顯示均大于0.7,說明問卷具有較高的信度。由于能力評價模型是在參考相關理論和相關研究成果的基礎上制定的,且專家一致認為此問卷較好地覆蓋了中小學教師智慧教學能力維度,故可認為問卷具有較好的內容效度。

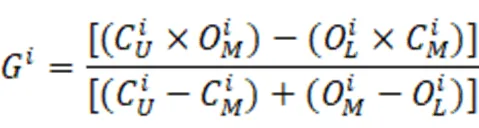

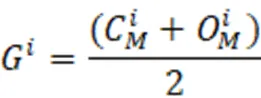

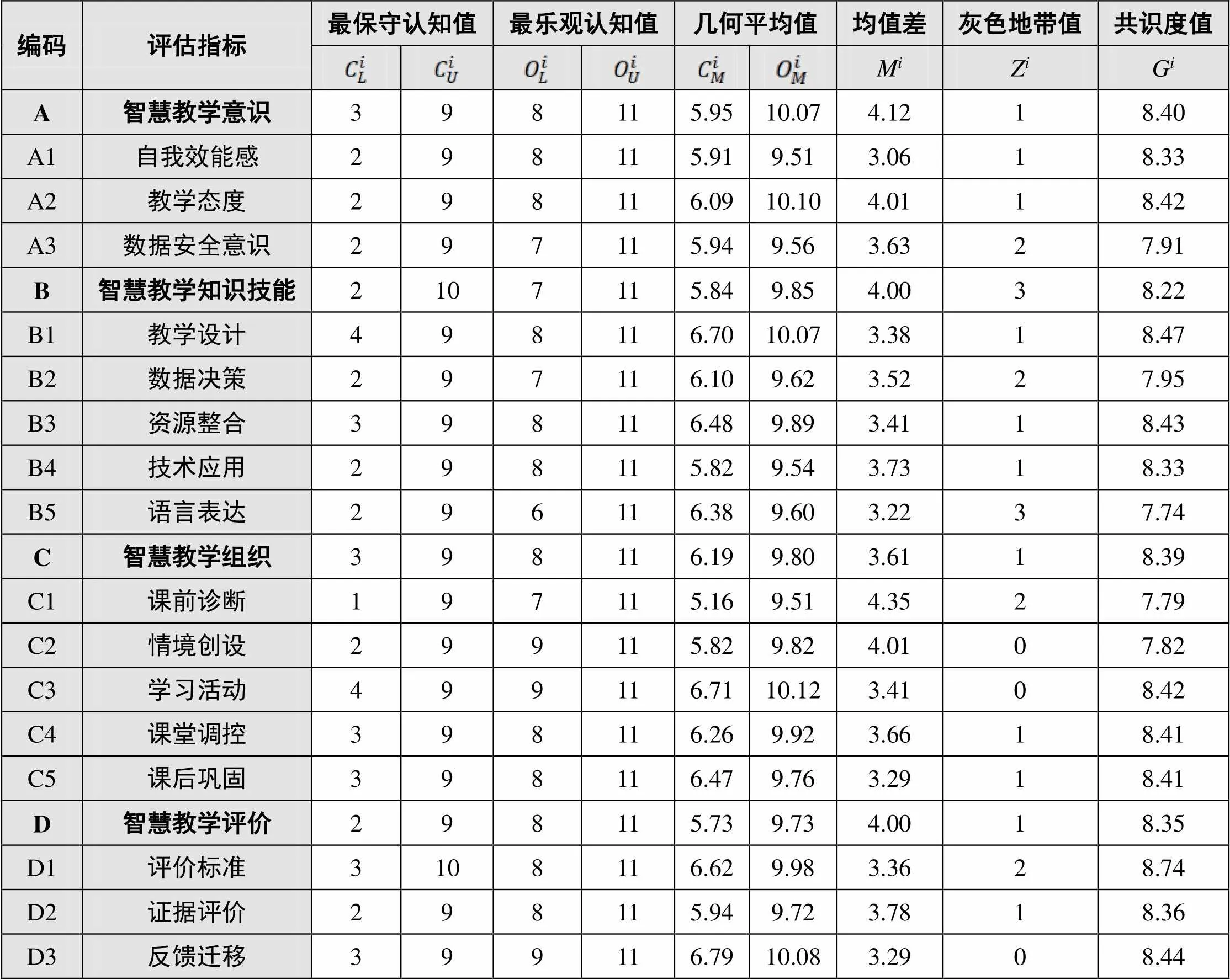

模糊德爾菲法采用雙三角模糊數整合專家意見,運用灰色地帶檢驗法檢查專家在認知上是否呈現出一致性收斂。對于達到收斂的指標,就計算其相應的共識度:若指標共識度高于門檻值7,則保留該指標,否則剔除。下文以一級指標“智慧教學意識”為例,呈現問卷的數據處理和指標篩選過程:

(2)能力評價模型中部分指標的修改

從模糊德爾菲問卷中開放性問題反饋來看,部分專家對二級指標提出了修改建議:①針對指標A3,認為信息和數據安全意識是網絡時代公民的基本素養,然而教師僅有數據安全意識是不夠的,還應具備數據分析的意識與能力;②針對指標C3,認為學習活動是學生為順利完成學習任務、達成學習目標而實施的一系列學習步驟,所涉范圍較大,放在二級指標中不合適。

表2 第一輪模糊德爾菲問卷調查數據的處理結果

綜合專家意見,本研究修正了指標A3、C3:①“A3數據安全意識”改為“A3數據意識”,其行為描述為“具備收集和分析學習數據的意識,樹立維護學生數據隱私和信息安全的責任”;②“C3學習活動”改為“C3活動開展”,其行為描述為“組織適恰的學習活動(如合作討論、展示交流等),及時引導學生進行知識關聯、歸納經驗和方法,使其思維保持活躍”。

2 層次分析法確定能力評價模型的指標權重

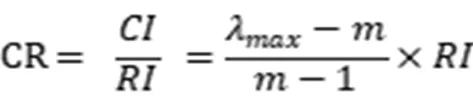

本研究采用層次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)確定能力模型中的指標權重,先將能力模型的一級和二級指標建立層次結構模型,以指標成對比較的方式,采用1~9的評價等級,請專家為一級、二級指標的相對重要性打分;之后將AHP問卷發放給參與第一輪問卷征詢的專家,共回收有效問卷15份。下文以一級指標為例,說明利用AHP計算指標權重的方法:

①整理問卷數據,統計各指標成對比較的數值,刪除落于兩倍標準差之外的極端值,取幾何平均值后形成一級指標的判斷矩陣;②將判斷矩陣進行歸一化處理,得到一級指標判斷矩陣的特征向量W=[0.1809, 0.2992, 0.3330, 0.1869]和最大特征值lmax=4.2384;③利用公式(3)計算矩陣的隨機一致性比率CR(其中,m表示矩陣大小,RI通過查詢“隨機指數RI表”得到),得到一級指標判斷矩陣的隨機一致性比率CR=0.0893<0.1,說明一致性良好,權重分配合理。

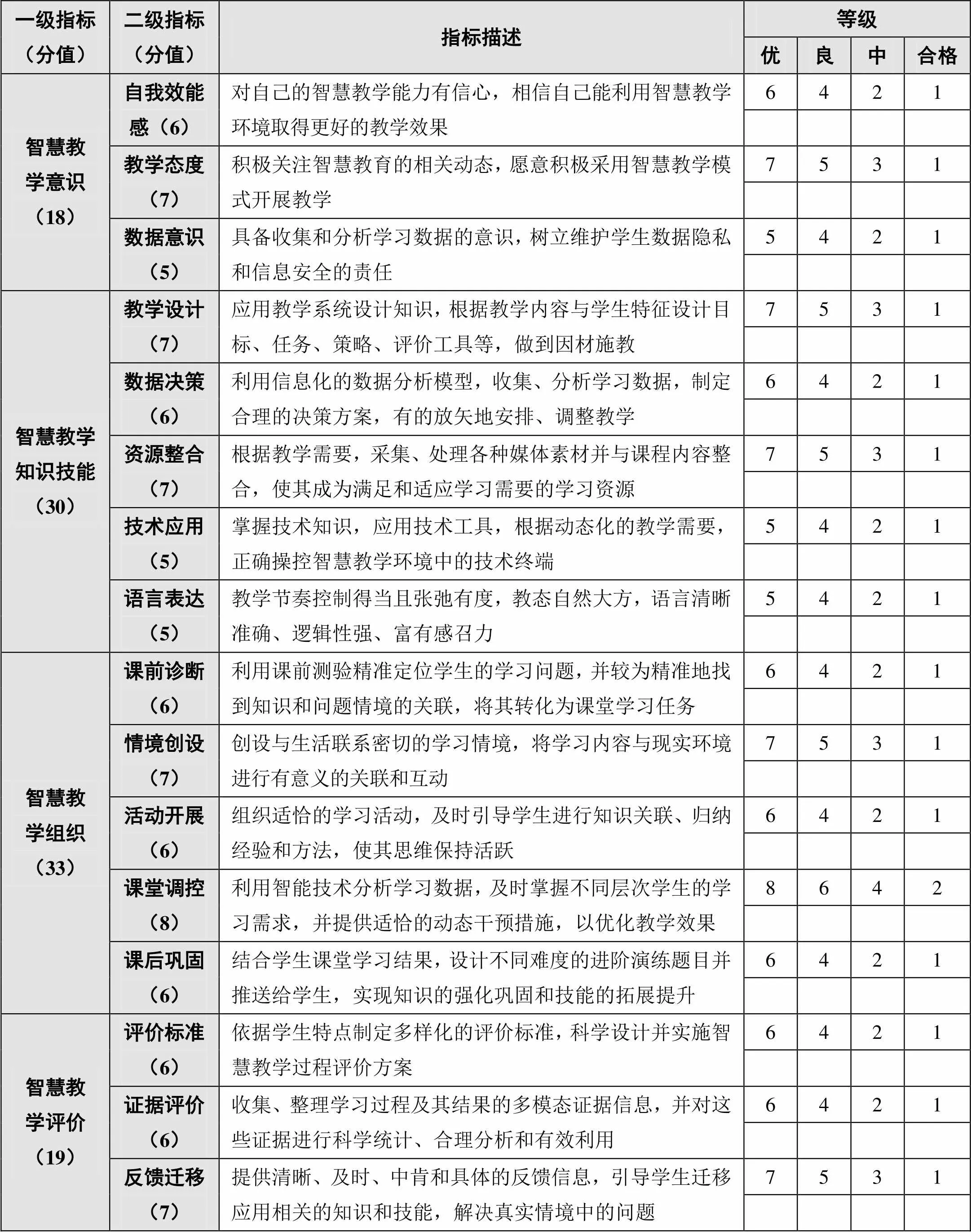

表3 中小學教師智慧教學能力評價指標體系

同理,本研究計算出二級指標的判斷矩陣權重向量、最大特征值、隨機一致性比率。將一級指標的組合權重作為系數,計算二級指標的權重,得到的結果即為二級指標的組合權重。之后,本研究采用百分制賦值,得到能力評價模型中各級指標的權重,最后將各級指標按照“優、良、中、合格”4個等級進行再次賦分,使其在應用時更具靈活性。由此,本研究構建了中小學教師智慧教學能力評價指標體系,如表3所示。

四 結語

本研究通過對已有智慧教學評價研究和國內外對教師能力標準要求的分析,以智慧教學過程為依據,結合TPACK和勝任力理論,確定了4個一級指標:智慧教學意識、智慧教學知識技能、智慧教學組織、智慧教學評價,并篩選出16個二級指標,在此基礎上初步構建了中小學教師智慧教學能力評價模型。之后,本研究采用模糊德爾菲法對能力模型進行了檢驗并加以完善、利用層次分析法計算出指標權重,最終構建了中小學教師智慧教學能力評價指標體系,為中小學教師開展智慧教學提供了切實可行的教學行為參照和能力評價依據。

作為智慧教學評價研究的階段性成果,本研究就“中小學教師智慧教學何以為能”的問題進行了思考和探索,期望利用客觀量化的評價標準實現以評促改、以改促發展的目標。但教師教學的智慧不是一個靜止的概念,而是在個體經驗積累、實踐行動和反思感悟中逐漸生成的一種能力[25]。因此,要用動態、發展的眼光來看待教師的智慧教學并開展能力評價。后續研究應在實踐中進一步驗證中小學教師智慧教學能力評價指標體系的應用效果,并以此作為智慧教學能力診斷的依據,為中小學教師提出個性化的智慧教學能力發展建議,以最大程度地發揮能力評價的價值。

[1]祝智庭,賀斌.智慧教育:教育信息化的新境界[J].電化教育研究,2012,(12):5-13.

[2]楊惠蘭,展寧寧,陳京軍,等.中小學教師勝任力、職業認同與專業發展的關系[J].社會心理科學,2015,(1):35-44.

[3]仇曉春,肖龍海.教師數字勝任力框架研究述評[J].開放教育研究,2021,(5):110-120.

[4]胡重慶,閔學良,黃培鳳.中職教師勝任力模型建構[J].中國特殊教育,2020,(12):83-88.

[5]趙忠君,鄭晴,張偉偉.智慧學習環境下高校教師勝任力模型構建的實證研究[J].中國電化教育,2019,(2):43-50、65.

[6]楊鑫,解月光.智慧教學能力:智慧教育時代的教師能力向度[J].教育研究,2019,(8):150-159.

[7](美)Klein J D, Spector J M, Grabowski B,等著.顧小清譯.教師能力標準:面對面、在線及混合情境[M].上海:華東師范大學出版社,2007:19.

[8]教育部.教育部辦公廳關于印發《中小學教師信息技術應用能力標準(試行)》的通知[OL].

[9]教育部教師工作司.全國中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0校本應用考核指南[OL].

[10]孫聘.中小學智慧教學評價指標體系構建的研究[D].長春:東北師范大學,2018:41-126.

[11]王欣宇方,李采,羅盛.智慧課堂教學行為評價的指標體系調查與構建[J].中國教育信息化,2021,(7):36-40.

[12]龐敬文,張宇航,唐燁偉,等.深度學習視角下智慧課堂評價指標的設計研究[J].現代教育技術,2017,(2):12-18.

[13]朱燕華,陳莉萍.大學英語智慧課堂教學評價指標體系構建[J].外語電化教學,2020,(4):94-100、111、15.

[14]吳國譽,王春楊,彭秀芳.以學生為本的高校課堂教學評價指標體系研究[J].教育探索,2015,(10):19-23.

[15]葉奕乾.普通心理學(第二版)[M].上海:華東師范大學出版社,2004:51.

[16]Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change[J]. Psychological Review, 1977,(2):191-215.

[17]劉邦奇.“互聯網+”時代智慧課堂教學設計與實施策略研究[J].中國電化教育,2016,(10):51-56、73.

[18]晉欣泉,邢蓓蓓,楊現民,等.智慧課堂的數據流動機制與生態系統構建[J].中國遠程教育,2019,(4):74-81、91、93.

[19]葛文雙,韓錫斌.數字時代教師教學能力的標準框架[J].現代遠程教育研究,2017,(1):59-67.

[20]王鑒,安富海,李澤林.“互聯網+”背景下課程與教學論研究的進展與反思[J].教育研究,2017,(11):105-116.

[21]Patrick J, Smart R M. An empirical evaluation of teacher effectiveness: The emergence of three critical factors[J]. Assessment and Evaluation in Higher Education, 1998,(2):165-178.

[22]Li X M. Smart classroom and its effective generation[J]. US-China Education Review B, 2020,(1):32-38.

[23]姚林群,戴根元.論基于證據的學業質量評價[J].全球教育展望,2016,(5):49-57.

[24]Ishikawa A, Amagasa M, Shiga T, et al. The max-min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration[J]. Fuzzy Sets and Systems, 1993,(3):241-253.

[25]杜萍,田慧生.論教學智慧的內涵、特征與生成要素[J].教育研究,2007,(6):26-30.

What Makes it Possible: Evaluation of Primary and Secondary School Teachers’ Smart Teaching Competency

HAN Xiao-ling SUN Min LU Hong[Corresponding Author]

Smart education is an important strategic measure in the process of education informatization of primary and secondary in our country. Solving the problem of what makes primary and secondary school teachers’ smart teaching possible in smart teaching becomes the key to the implementation of the idea of smart education. Firstly, through the analysis and combing of TPACK (technological pedagogical content knowledge) and competency theory, representative teachers’ competency standards at home and abroad, and existing teaching practice evaluation results, the evaluation model of primary and secondary school teachers’ smart teaching competency was initially constructed, which included 4 first-level indicators and 16 second-level indicators. Subsequently, the fuzzy Delphi method was applied to test and modify the relevant indicators in the model. Finally, the weights of all indicators in the model were determined using the hierarchy analysis method. Based on this, the evaluation indicators system of primary and secondary school teachers’ smart teaching competency was built. The research in this paper responded to the question of what made primary and secondary school teachers’ smart teaching possible, and could effectively integrate the smart education values and practice, and form a good ecology of smart education.

smart teaching; competency evaluation; primary and secondary teachers; smart education

G40-057

A

1009—8097(2022)07—0066—10

10.3969/j.issn.1009-8097.2022.07.008

基金項目:本文為山東省教育科學“十三五”規劃重點項目“山東省智慧教育實驗及實踐效果的評估研究”(項目編號:2020ZD001)的階段性研究成果。

韓曉玲,副教授,博士,研究方向為學習科學與技術、教育測量與評價,郵箱為hanxiaoling@sdnu.edu.cn。

2021年12月19日

編輯:小米