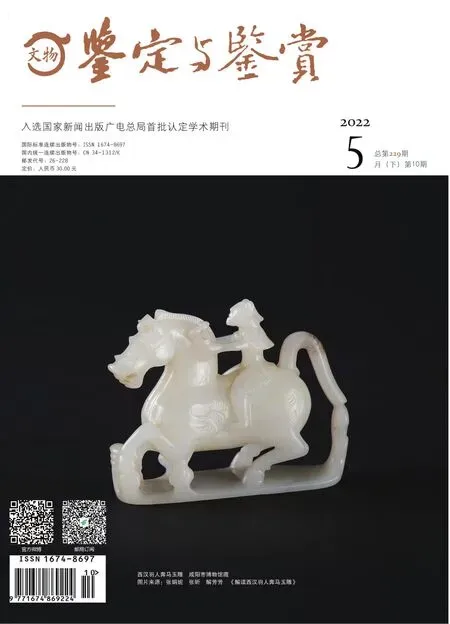

沂源棲真觀建筑遺產的空間生產機制研究

蘇琪

(沂源縣文物事業綜合服務中心,山東 沂源 256100)

沂源縣位于淄博市的最南端,屬于沂蒙山區的北麓,由于地處沂河的發源地而得名,西面與濟南市萊蕪區相連,南面與臨沂市蒙陰縣相連。棲真觀坐落于沂源縣魯村鎮安平村的南面山坡上,南側緊鄰沂河北岸,隔著沂河與南側的大、小壽器山遙遙相望(圖1)。棲真觀四周群山環繞,山峰錯落有致,植被布滿山坡,自然環境優美。據觀內“仙公山建棲真觀”碑刻記載棲真觀始建于至元十八年(1281),為丘處機弟子張志順籌建。棲真觀建筑整體最初由東、中、西三個院落組成,現在僅留存有東院和中院,東院現存玉皇殿、魁星閣等建筑,中院有奶奶殿、王母宮等建筑。

圖1 位于沂河河谷北岸的棲真觀建筑

20世紀50年代,因為所處沂河上游建設水庫加之“文革”期間建筑被人為損毀,多年未有修繕,棲真觀多處建筑坍塌、歪閃。現在仍然留存有20余通元代至民國時期的碑刻,玉皇殿建筑內有精美的二十八星宿、四大名樓、四季山水等壁畫。棲真觀東側有摩崖石刻,西側有土地廟、道士墓群,南側為沂河和古村落。2006年,淄博市公布棲真觀為第三批淄博市重點文物保護單位。2013年,棲真觀被山東省人民政府公布為第四批省級重點文物保護單位。

隨著文化遺產保護、開發熱潮的興起,棲真觀由于景色優美、富有歷史文化內涵,成為外來民眾旅游、休閑的目的地。棲真觀建筑成了當代鄉村文化的代表,并以此為中心組成了鄉村景觀的主體部分,開始為鄉村社會的經濟發展、文化振興服務,產生了超越宗教范圍、涉及鄉村生活的經濟價值。棲真觀建筑成為文化遺產,是傳統文化的積淀傳播和文化遺產保護協同作用的結果。棲真觀建筑在當代鄉村社會中成為可持續利用的文化遺產,其宗教文化內涵在市場經濟、文化振興的時代仍然具有一定的利用價值,反映出棲真觀建筑在當代仍然擁有豐富的社會文化內涵。

列斐伏爾認為空間在生產過程中被重新規劃、開發、使用和改造,并非由設計者個人主導并創造的結果,其仍然是社會生產的部分內容,受到多種社會外部因素的驅動。從微觀環境來看,棲真觀從創建之初就處于鄉村社會和宗教信仰的交集,從宏觀環境來看其處于當代鄉村振興、傳統文化復興的外部空間。棲真觀建筑在鄉村景觀中具有重要的地位,整體保存狀況較為完好,隨著當代社會環境的急劇變遷,棲真觀建筑的格局和社會功能時時刻刻都在進行著漸進的更替和再生產。

當代鄉村社會中,作為道教建筑的棲真觀空間生產至少包含三種類型:初始階段為道教信仰、教義傳播和統治階級治理社會服務,以宗教象征物的機制,通過建筑傳遞政權、教權的文化、思想;當前階段融合鄉村社會中的關系,依托鄉村中的團體為主導來重修、保護作為文化遺產的建筑;當前鄉村振興及以后相當長的時期內,通過文化資源的資本化機制,在市場經濟和資本投入的力量下施行建筑的社會生產。作為文化遺產的棲真觀建筑從初始階段的道教主體空間變遷至當前階段的鄉村振興文化空間主體,其空間生產過程及表征的社會關系反映了道教建筑在不同歷史時期對于鄉村社會的持續影響。本文即是分析棲真觀的不同空間功能和生產機制,以其歷史演變過程來審視棲真觀與鄉村社會之間的關系。

1 作為宗教標志的象征空間

在道教建筑中,空間不應僅僅只是被當作建筑的輔助物或背景,建筑及其形成的空間作為自然空間中的整體,是建筑的構成主體,建筑及整體空間將所象征的政治、經濟、思想、信仰、文化和社會關系辯證地重新組合,產生諸多新的視角。建筑空間的生產是其所關聯社會關系的重新整合,也是社會關系被世人重新認知并認可的過程。道教建筑以象征為生產機制作用于空間生產,象征空間是道教建筑發揮宗教作用、展示宗教教義的主要標志。象征的空間生產機制是指地方社會的統治者和建筑的建造者、管理者、使用者通過引導建筑的空間生產來滿足自我的需求,比如道教傳播者以傳播道教教義的目的選擇合適的環境來建造精致、莊嚴的道觀,并以道教建筑來展示宗教在鄉村社會的存在。

棲真觀的創建人張志順出生于沂源附近的淄川,而他自幼跟隨丘處機學習道教,丘處機離開山東之時,派張志順前往沂蒙山區傳播道教也是理所當然。棲真觀所在的村莊坐落于仙公山南麓,現在安平村村民仍然稱仙公山為仙山。1220年左右,張志順到達仙公山,當時此地人煙稀少,南北兩側的高山形成東西向山谷,沂河上游從棲真觀南側山谷中由西向東流過,東西向交通以沂河為溝通媒介較為便利。由于自然、地理環境的便利,張志順遂在此建立傳教根據地。此時棲真觀區域屬于莒州沂水縣管轄,由于沂蒙山區自然環境的局限,加上元代初期戰爭頻繁造成的社會動蕩,使張志順的傳教活動在當地容易開展;另一方面,棲真觀南鄰沂河,與外部交流以沂河作為媒介,保證了及時從外部獲取新的思想、文化而并非完全封閉。這樣既開放交流又相對封閉穩定的社會環境非常適合道教的發展。

創建者以宗教目的建造了各時期棲真觀建筑,使用了具有明顯道教象征意義的空間要素和建筑符號。棲真觀位于仙公山的南側山坡、沂河河岸的北側,坐北朝南,避風向陽,有山坡臺地和北側山脈遮擋,進入棲真觀需通過多層臺階拾級而上。棲真觀建筑與背后的仙公山和南側的河谷北岸山脈形成視覺上曠世獨立的神圣感,形成遠觀高大的視覺效果(圖2)。棲真觀作為以象征機制建造的道教建筑,其作為道教象征的社會影響明顯地表征與建筑的造型、色彩、結構、布局、裝飾藝術等方面。棲真觀建筑初始階段就具備了普通的鄉村社會生活特征,這些建筑表現藝術雖然并非宗教領域的核心象征,但是在棲真觀中成為重要的表現形式。例如,方形對稱的建筑院落、相對封閉的建筑結構、石塊加青磚的墻體表面,灰色的房頂,高大的建筑底座、石塊路面和臺階的多處運用,雕塑和壁畫在建筑裝飾中成為傳播教義的重要標志,就使其成為明顯的道教象征符號。棲真觀建造初期通過宗教建筑及其產生的文化,將異域的道教信仰、知識與當地鄉村社會的文化內容相互融合,并得以成為鄉村社會文化的有機組成。棲真觀的創建以及后世持續的重修象征了鄉村社會中歷史上曾經存在的宗教思想與當地鄉村社會融合的形象,是對道教進入鄉村社會的直接反映,其空間生產即是以象征機制被道教傳播者主導制造的。

圖2 棲真觀建筑正面俯瞰圖

2 作為鄉村社會的融合空間

融合不僅是指物理意義上事物之間相互融合為整體并各自成為整體中的有機部分,還指不同個體或人群的心理經過接觸、了解,相互之間認知、情感或態度傾向融合為整體,個體特性減弱。鄉村地區空間生產的融合需要依托鄉村中的人際關系、人物關系和自然關系,反映了鄉村社會中權力分布、經濟結構、社會治理和文化傳統。鄉村地區道教由于自身生存、發展的需求,形成具有自身特點適應鄉村社會的特征性活動。隨著道教的發展,道教在鄉村社會中接觸具有地方特點的民眾,從而與當地民眾的心理活動或觀念產生碰撞。道教在當地社會經過長期的宣傳、滲透,鄉村民眾會形成心理上的理解、情感上的共鳴和認知上的協調,從而達到融合的穩定狀態。道教建筑及其所體現的良好社會關系與鄉村社會的有機融合有利于道教建筑的保護和宗教文化的傳承發展。

鄉村地區建造的所有建筑具有鄉村地理環境的自然屬性和鄉村關系的社會屬性。鄉村地區的道教建筑是由當地鄉村居民來建造、維修和管理的,依托鄉村社會穩定的融合關系,道教信仰融入當地鄉村的人際關系網絡和鄉村運行秩序中。當代棲真觀建筑的修繕、改建已經是鄉村集體生活的公共事件,建筑的任何改變都已經與鄉村民眾的社會生活相互融合。棲真觀建筑的改造集聚了鄉村社會的地方知識,修繕后的建筑并不著意表現一定的視覺風格,而是以滿足文化活動的基本需要為主要目標。

歷史上棲真觀建筑多次進行維修,在院落前面的碑刻上就記載了歷次重修的過程。近20年來,外地而來的道長在此安居傳道,在破敗建筑的北半部分使用現代鋼筋混凝土材料新建了建筑。最近一次的棲真觀建筑大規模修繕是在2008年,棲真觀的主體建筑玉皇殿院落年久失修,當地的安平村村支書通過募集、捐贈等形式籌集資金主持了棲真觀建筑的修繕,暫時保護了建筑的主體不再繼續損毀。當前對于棲真觀古建筑及玉皇殿內壁畫的修繕由政府部門組織,按照保持建筑原貌的原則正在進行修繕。

融入鄉村社會的道教建筑的創建和維護,得益于鄉村社會融洽的社會關系。戰亂時期棲真觀的創建,反映了這一地區鄉村社會民眾對美好生活的向往。棲真觀成為鄉村生活中重要的精神寄托載體,為鄉村社會帶來了外部重要的社會發展資源。棲真觀在鄉村社會中以各種形式傳播、發展,在社會上產生了一批信教群眾,棲真觀建筑的發展規模和區域影響力直接取決于其與鄉村社會生活的融合程度。為了能夠在鄉村社會順利發展其生存邏輯,棲真觀必定要生產出與之相適應的發展空間。有了道教建筑,民眾可以按時如期舉行宗教活動,活動的籌備、組織需要當地鄉村民眾的參與,這就使得依托棲真觀建筑形成的社會再生產機制得以推動和運轉。

3 作為文化振興的承載空間

黨的十九大報告提出鄉村振興的重大戰略。鄉村振興是經濟、文化、生態、科技、社會的全面振興。鄉村文化孕育了華夏文化,是華夏文化的源泉和主體。鄉村文化的復興在當前鄉村振興戰略下具有基礎性意義,為此山東省制定了《山東省鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》,實施了“鄉村記憶”工程,提出了《山東省推動鄉村文化振興工作方案》。加強對傳統古村落的整體保護,分批修繕傳統村落中的典型鄉村建筑,提升鄉村傳統文化、傳統建筑的保護水平和傳承傳播能力,依托鄉村建筑實現鄉村文化遺產的全面保護和可持續發展。

鄉村文化振興的目標在于弘揚鄉村優秀傳統文化,增強鄉村社會的思想道德素養,引領社會主義的核心價值觀,在鄉村中倡導文明科學的生活方式,健全鄉村公共文化服務體系,培育淳樸的民俗民風,促進農耕文明與現代科技有機結合,實現鄉村文化的全面振興;構建具有現代文明的鄉村共同體,立足于鄉村地域的文化內涵、傳統風俗習慣和道德倫理精神,符合當地社會發展的精神需求、文明發展和文化目標取向;完善鄉村文化服務的設施、體系,激活鄉村內部的文化源動力;尊重鄉村的風俗、文明來適應當代社會發展,符合當代文化的精神文明實質。

棲真觀建筑作為當地文化積淀的典型物質遺產代表,既是彰顯當地文化精神的物質要素,也是振興鄉村文化的重要承載空間。在2008年的修繕工程中,當地村民在棲真觀前面山坡上整修了近千平方米的廣場。棲真觀的主持道長在觀內建起了棲真書院、棲真琴舍,教附近村里的孩子學習傳統知識《弟子規》《三字經》等,學習彈奏古琴等。教導孩子尊老愛幼、孝敬父母,更多的宣揚關注傳統文化,而并非道教內容。由于地理位置相對偏遠,安平村及周邊村落的孩子生活比較封閉,棲真觀建設的書屋為孩子們提供了免費借閱各種圖書的機會,部分承擔了鄉村文化大院、書院等當代文化空間的角色。

每年農歷三月三、重陽節等節日舉辦的廟會、文化節,使棲真觀成為附近民眾豐富文化活動、提升鄉村地區文化自信、區別鄉村社會內外異同、增加鄉村社會內在凝聚力的重要場所。傳說農歷三月初三是王母娘娘開蟠桃會的日子,棲真觀會舉辦傳統廟會,演唱戲曲三天,上香祈福消災,保佑國泰民安、風調雨順。同時展開“文化下鄉”“送醫送藥”等惠及百姓的活動,商賈攤販也紛至沓來,擠滿了廣場、道路直到沂河岸邊。每年農歷九月初九,棲真觀舉辦重陽民俗文化節,豐富了鄉村民眾的業余文化生活,不僅樹立了崇德、尚德、敬德的文明新風,依托棲真觀形成的文化空間成為促進鄉村社會和諧穩定的承載空間。

4 作為經濟發展的拓展空間

歷史上,棲真觀建筑既為統治階級、宗教教化傳播服務,也為鄉村社會、普通民眾和文化建設服務。當前,棲真觀的道教教化作用已經退位,尤其是改革開放后道教建筑的空間生產已經不需要為宗教奴役民眾服務。社會主義經濟的快速發展,文化和旅游事業融合為新型業態,棲真觀順應時代的發展轉向拓展成為文化象征的經濟資本,以經濟活動中轉變為虛擬資本化的機制,間接地作用于鄉村的社會、文化發展。資本化的機制是指棲真觀建筑以文化象征的實物轉變為經濟資本,這些象征性的虛擬符號可以被轉化為當地鄉村社會發展經濟的市場經濟資源,而不是為道教的教化民眾服務。棲真觀建筑的改造、維護和修繕以及周邊農家樂飯店、旅游景區、賓館和民宿是新消費業態進入鄉村社會后形成的。棲真觀建筑在開發文化遺產資源、大力促進旅游業發展的背景下,實現了對鄉村社會關系的重新建構,迎來了周邊更廣闊空間內的重修重建。

棲真觀周邊二十年前就有農家樂飯店、采摘園、垂釣池塘等初級旅游業態。近十年來,在鄉村社會基層管理人員的推動下,某旅游開發有限公司介入棲真觀周邊文化資源的開發,制定了《展壽山旅游開發規劃》。以棲真觀為中心,結合周邊的沂河、山川、古村落、農業資源,規劃了集合農業、文化、山川、河流景觀為一體的整體旅游休閑空間,計劃建設花海、石海、吊橋、紅葉谷、望月湖、玻璃棧道橋等景觀,與山川、樹林結合建設野外探險地、山林民宿、戶外拓展基地、影視基地、養生養老基地等自然與人工相結合的休閑場所,已經建設停車場、酒店、賓館、商店、河道景觀等配套設施。目前,棲真觀東側的原有民居已經遷移改造為賓館、飯店和停車場,河岸邊的道路、欄桿和攔水壩已經整治,棲真觀西側的土地廟建筑、道士林已經整修。棲真觀通往周邊人工景觀的道路正在修整,河谷南側山脈中的古村落正在被改造為高檔民宿,道路在修建,石頭房屋開始整修。以棲真觀為中心的原有文化旅游區僅僅涵蓋棲真觀周邊的道士林、摩崖石刻,如今因發展經濟的需要,棲真觀所在區域拓展成為新的宏大經濟空間。

在當前文化資源和旅游事業融合發展的背景下,棲真觀建筑已經成為可以用來發展經濟的文化資本,空間生產借助提高經濟水平、滿足旅游需求的機制獲得發展。棲真觀建筑既延續了道教的文化空間,又拓展出來發展旅游活動的經濟空間,道教文化愛好者、外來游客分別在不同的目標空間為了不同的目的而活動。如果兩者之間能夠協調發展,并不一定會發生空間上的文化沖突,道教文化作為旅游的資源和目標能夠繼續留存為經濟發展載體。棲真觀建筑的道教文化空間此時對于外來游客來講,就是其了解道教文化、藝術的主要目標,滿足了其對于道教文化的認知需要。

文化空間既反映了當前鄉村社會中的關系,同時重構著嶄新的鄉村社會文化關系。棲真觀文化空間與鄉村社會產生的雙向互動,促進了兩者的同步發展。棲真觀的文化空間為鄉村社會發展旅游活動提供了資源保證,是鄉村社會經濟、文化發展的促進劑和催化物。棲真觀周邊原有的各類物質成為鄉村社會發展旅游經濟的目標物。棲真觀的文化空間產生新的發展推動力,建構著鄉村社會的經濟生活。棲真觀建筑當代空間的生產并不是因為道教教義傳播、擴展道教信仰的需要,很大原因是當代社會管理、外部資本盈利的需求,道教建筑與資本操作通過經濟發展連接在一起。正是處于道教信仰與鄉村生活的交匯場所,棲真觀建筑的作用早已經超越道教場域這一單純的初始功能,融入鄉村社會的世俗生活。在當前發展鄉村經濟、以旅游促進鄉村發展的歷史背景下,棲真觀建筑可以為鄉村社會的政治、經濟服務。外部資本、社會結構對棲真觀建筑的保護修繕產生影響,同時棲真觀建筑對于鄉村社會的經濟發展同樣產生了空間重構作用,促進了鄉村社會經濟結構的發展。

5 結論

在時代發展、社會穩定、經濟資本介入的背景下,為了適應不同的社會需求、社會關系,棲真觀建筑的空間以周邊物質形態為依托形成了不同的生產機制,回應了鄉村社會的多樣化功能。棲真觀建筑在建造之初,以作為宗教標志的象征空間為主,是道教信徒在初期主要依靠自身力量建立的活動空間。隨著棲真觀建筑逐漸與當地鄉村社會融合,重構了嶄新的文化空間,為鄉村的和諧穩定做出了貢獻。鄉村振興戰略的背景下,棲真觀建筑被強調為承載傳統文化的空間,為振興鄉村文化構建了新的目標物。文化和旅游融合發展的背景下,棲真觀建筑被經濟發展的活動強調為文化資本,通過旅游空間的生產機制獲得發展。從宗教標志的象征、鄉村社會的融合、文化振興的承載到經濟資本與道教建筑的結合,棲真觀建筑反映了鄉村社會發展進程,在空間生產的視角下表征了現代鄉村社會中道教建筑遺產的多樣性價值。