空間受限下SCR寬負荷脫硝高溫旁路煙道優化設計

張楚城,葉興聯,劉棟棟,蘇寅彪,楊 丁,羅 坤

(1.浙江大學 能源工程學院,浙江 杭州 310027;2.福建龍凈環保股份有限公司,福建 龍巖 364000)

0 引 言

當前,我國電量需求增長相對緩慢,可再生清潔能源發電卻增長迅速,導致火電機組全年利用時長逐年降低[1-2],因而大型燃煤火電機組變負荷運行和長時間在中低負荷區間運行己成為常態。但燃煤電廠低負荷運行時,選擇性催化還原脫硝(SCR)系統入口煙溫往往達不到運行要求。對此,國內學者提出了“寬負荷脫硝”的概念[3-5],即在低負荷時提高脫硝入口煙溫,保證催化劑化學反應溫度,實現最低技術出力以上全負荷、全時段穩定脫硝,達到潔凈排放要求。

提高SCR反應器入口煙溫的技術方法主要包括高溫煙氣旁路加熱、省煤器分段布置、旁路部分省煤器給水和提高給水溫度等[6-9]。其中,煙氣旁路改造技術具有煙溫調節范圍廣、改造成本較低、運行控制方法簡單等優點,成為目前主流方案之一。煙氣旁路改造技術的工作原理為:在省煤器前設置高溫旁路煙道,通過旁路煙道引一部分高溫煙氣不經過省煤器而直接流入下游煙道,溫度較高的旁路煙氣與溫度較低的主路煙氣在催化劑前的煙道內混合后形成混合煙氣再流入SCR催化劑[10]。

現階段,煙氣旁路改造技術存在主、旁兩路煙氣溫度混合效果差、催化劑局部煙溫過高或過低等問題。為此,國內學者在旁路煙道布置與溫度偏差方面開展研究。王敦敦等[11]指出旁路煙道投運會擴大脫硝入口煙溫在寬度方向上的分布偏差,旁路煙道布置方式和煙氣混合換熱需要改進。魏建林等[12]分析了某脫硝系統加裝省煤器旁路后脫硝入口煙溫偏差大的原因,主要包括未考慮煙氣流場問題,主、旁路煙道只有一個接口,且無混合及導流裝置,使兩股煙氣無法較好混合。雷嗣遠等[13]認為影響脫硝旁路提溫效果的因素包括旁路煙氣溫度及流量、旁路煙道結構、接入方式及位置等,提出煙氣旁路設計時需結合數值模擬方法與現場溫度摸底試驗,使旁路煙氣量及溫度與脫硝入口煙氣狀況匹配,從而均勻提升煙溫。姚廣平等[14]利用數值模擬方法得到了最優脫硝煙氣旁路設計方案,流場分布均勻性的相關物理量符合要求值,項目改造完成后,溫度偏差在允許范圍內,達到預期提溫效果。

上述研究成果使煙氣旁路改造技術在國內成功應用案例較多,但鮮見施工空間受限條件下及旁路是否投運對流場分布的影響研究。為此,筆者以某600 MW機組寬負荷脫硝煙氣旁路改造工程為例,提出了一種適用于空間受限條件時的高溫旁路煙道結構,并采用數值模擬方法對其高、低負荷條件下的流場分布情況進行分析。

1 寬負荷脫硝工程概況

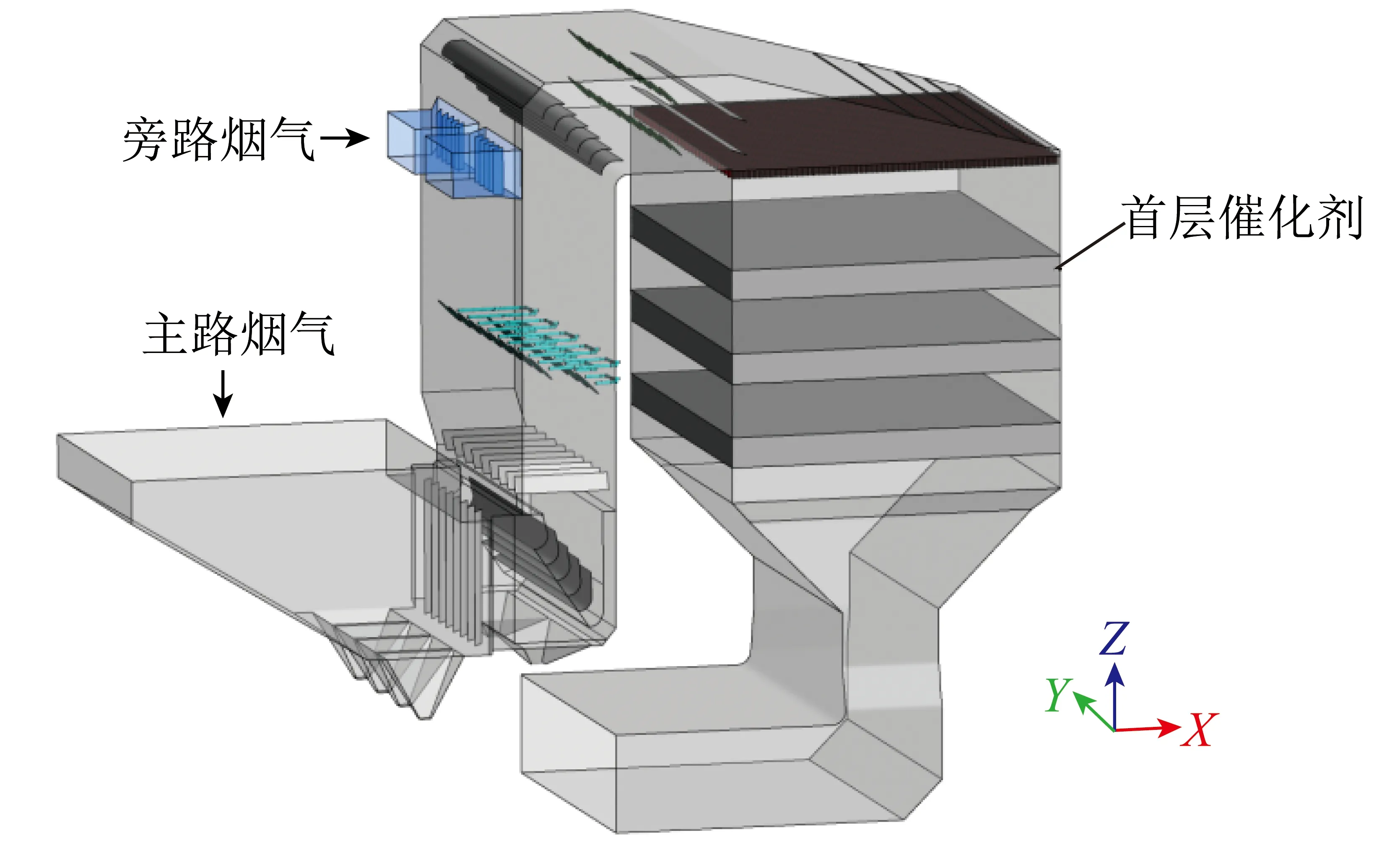

某燃煤電廠600 MW機組SCR系統采用高溫高塵型工藝,沿鍋爐中心線對稱布置兩側SCR反應器,選取單側反應器為研究對象,如圖1所示。由于空間受限,使煙氣旁路只有很短的水平煙道。該脫硝系統采用3層催化劑布置,運行煙溫要求不低于290 ℃。寬負荷脫硝改造后,40%設計負荷時開啟高溫旁路煙道,煙氣參數和主要結構尺寸見表1。

圖1 初始方案脫硝系統三維模型

2 流場模擬方法及指標

2.1 數值方法

經過大量學者[15-20]的物理模型和工程試驗驗證,商用CFD軟件ANSYS Fluent能較準確模擬SCR系統內部煙氣流動過程,具有工程指導應用價值。

脫硝煙氣流動過程遵循質量守恒、動量守恒和能量守恒方程,假設煙氣不可壓縮、穩態流動。采用Standradk-ε雙方程模型求解煙氣湍流過程,采用組分輸運模型求解煙氣成分及氨氣的混合/擴散作用,采用多孔介質模型替代催化劑阻力的影響。噴氨入口和煙氣入口采用均勻速度入口邊界,根據噴氨量和煙氣量計算得到速度大小;煙氣出口采用壓力出口邊界,壓力值為-2 000 Pa;導流板、混合器等采用無滑移絕熱壁面邊界。主要控制方程為

連續性方程:

(1)

動量守恒方程:

(2)

(3)

(4)

能量守恒方程:

(5)

組分守恒方程:

(6)

式中,ρ為流體密度,kg/m3;t為時間,s;ux、uy、uz分別為x、y、z三個方向的速度分量,m/s;u為速度矢量;p為流體壓強,Pa;μ為動力黏度,Pa·s;Sx、Sy、Sz分別為x、y、z三個方向的動量源項,N/m3;E為流體微團的總能,J·kg;keff為有效熱傳導系數,W/(m·K);T為流體溫度,K;hj為組分j的焓,J·kg;Jj為組分j的擴散通量;τeff為有效黏性系數;SH為能量源項,W/m3;Yj為組分j的質量;Si為源項導致的額外生成速率。

2.2 衡量指標

參照JB/T 13175—2017《燃煤煙氣脫硝數值和物理模擬試驗方法》,采用相對標準偏差Cv衡量選取斷面速度、氨氮物質的量比的分布均勻性,Cv越小,表示均勻性越好。采用溫度偏差衡量選取斷面的溫度分布均勻性,為測點溫度與斷面平均溫度Tavg的差值。脫硝系統的流場技術指標如下:首層催化劑上游0.5 m處斷面入口速度的Cv小于15%、氨氮物質的量比的Cv小于5%、溫度偏差在±15 ℃以內。

此外,將旁路煙道回煙口(即旁路與省煤器下游煙道的接口)作為起始點,通過監測起始點下游不同距離的最高溫度Tmax、最低溫度Tmin來分析主、旁路煙氣之間的煙溫混合情況。

3 結果與討論

3.1 初始設計方案流場模擬

3.1.1初始方案

初始設計方案主要結構特征為:噴氨混合裝置采用“噴氨管+圓盤”形式;主路煙道內設置有導流板、整流格柵等用來優化速度場;頂部水平煙道設置有1組2×10個φ1.1 m的圓盤混合器以強化主路煙氣和旁路煙氣的混合作用;旁路煙道的取煙口(旁路與省煤器上游的煙道接口)為2個3.80 m×1.62 m斷面,沿煙氣流向經水平煙道擴徑段后分別形成5.00 m×1.77 m和5.80 m×1.77 m兩個回煙口。

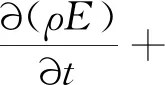

3.1.2初始方案速度場分析

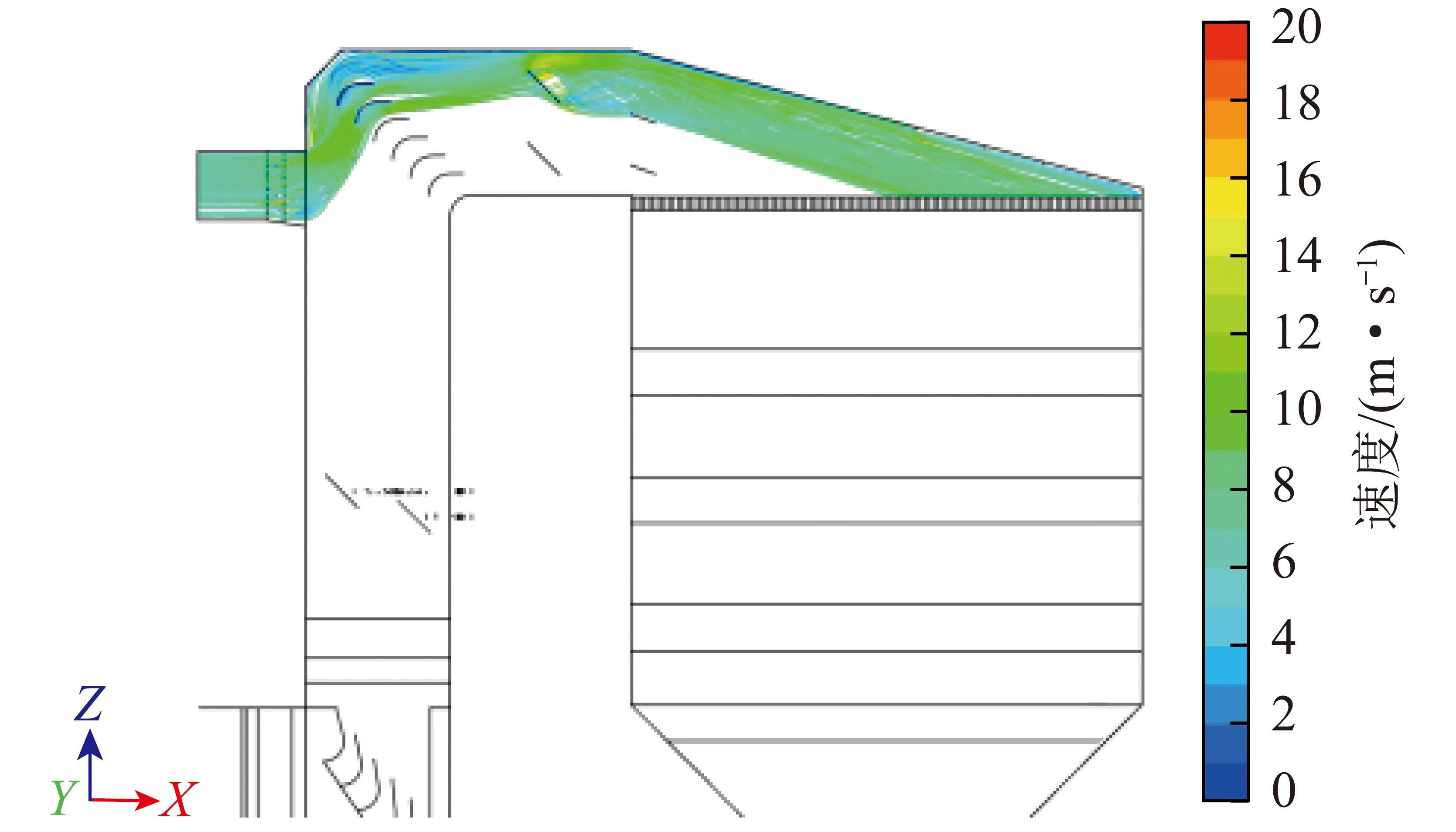

初始方案高、低2種負荷條件下的首層催化劑入口速度分布情況如圖2所示。可知2種負荷下的速度分布趨勢基本一致,Cv相近,分別為11.9%、11.3%,滿足小于15%的技術指標,說明旁路是否投運對速度場的影響較小。主要原因是回煙口下游設置有導流板、圓盤混合器、整流格柵等一系列導/混流措施,且結構比較緊湊,對氣流起到均流效果,削弱了主、旁路煙氣之間混合產生的湍流作用。

圖2 初始方案的首層催化劑入口速度分布

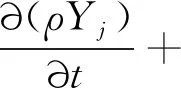

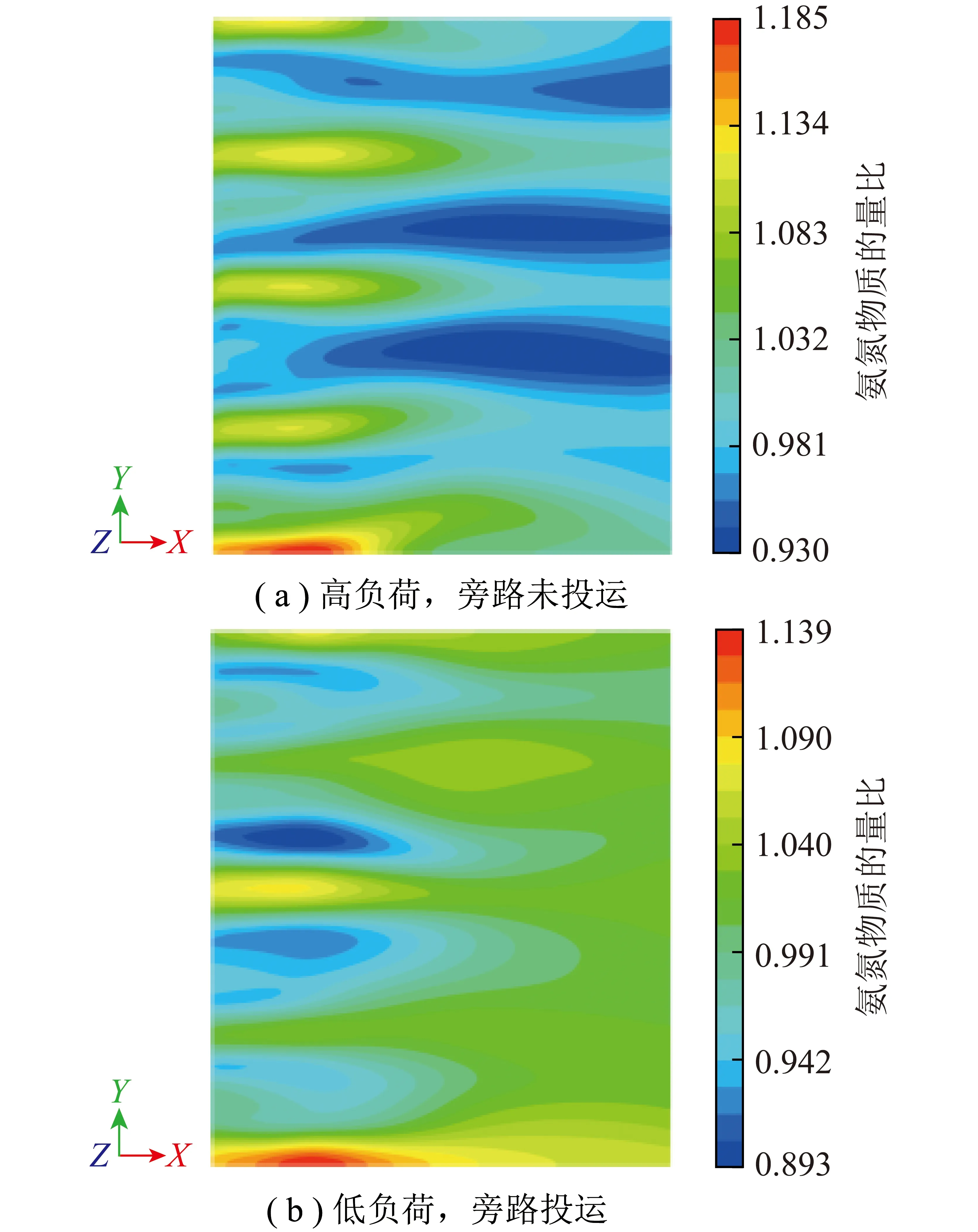

3.1.3初始方案濃度場分析

初始方案高、低2種負荷條件下的首層催化劑入口氨氮物質的量比分布如圖3所示。可知2種負荷下氨氮物質的量比分布趨勢完全不同,說明旁路是否投運對氨氮物質的量比分布影響很大。旁路投運后,首層催化劑入口氨氮物質的量比分布Cv由未投運時的3.9%增至20.5%,氨氮物質的量比均勻性由滿足技術指標(小于5%)變為遠超指標,氨氮物質的量比分布范圍也由未投運時的0.884~1.129增至0.536~1.364,使氨氮物質的量比過低區域不能充分脫除NOx,而過高區域出現氨逃逸超標,不利于脫硝反應和設備運行。

圖3 初始方案的首層催化劑入口氨氮物質的量比分布

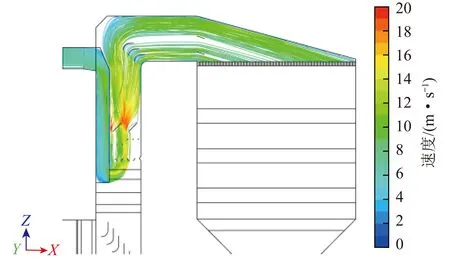

由圖3(b)可知,旁路投運后,首層催化劑入口氨氮物質的量比分布左側大、右側小,這是由主、旁路煙氣之間混合不均勻造成。旁路煙氣流線如圖4所示,可知引入不含氨的旁路煙氣主要沿靠近旁路煙道的外側流動,旁路煙氣沒有流經煙道內側區域。而噴氨裝置位于旁路回煙口上游,使得外側對應區域煙氣的氨被稀釋,即氨氮物質的量比低,另一側氨氮物質的量比會高。

圖4 初始方案旁路投運時的旁路煙氣流線

3.1.4初始方案溫度場分析

脫硝系統絕熱條件下,旁路未投運時煙氣中的熱量損失僅源于噴氨過程,而噴氨量不足煙氣量的1%,對溫度分布影響很小,可忽略。

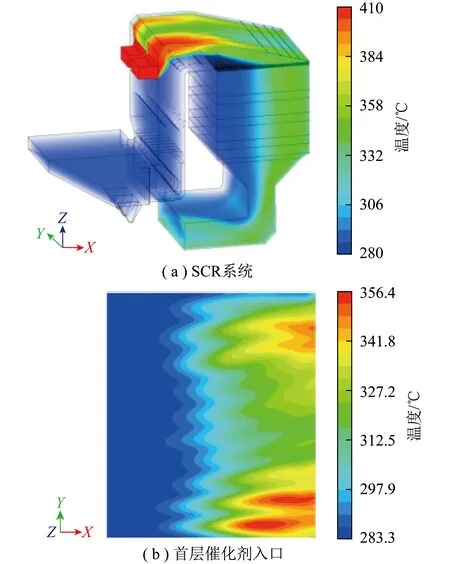

初始方案旁路投運時SCR系統和首層催化劑入口的溫度分布情況如圖5所示。可知首層催化劑入口溫度分布呈左側小、右側大趨勢,斷面平均溫度Tavg為304.9 ℃,溫度偏差為-21.6~51.5 ℃,不滿足±15 ℃以內的技術指標,最低溫度為283.3 ℃,低于催化劑的最低運行溫度290 ℃,將導致催化劑活性降低,影響脫硝效率。與上述氨氮物質的量比分布不均勻的原因類似,主、旁路煙氣混合不均使引入旁路煙氣后旁路煙氣量少的煙道內側區域溫度低;反之,旁路煙氣量多的煙道外側區域溫度高。

圖5 初始方案旁路投運時的溫度分布

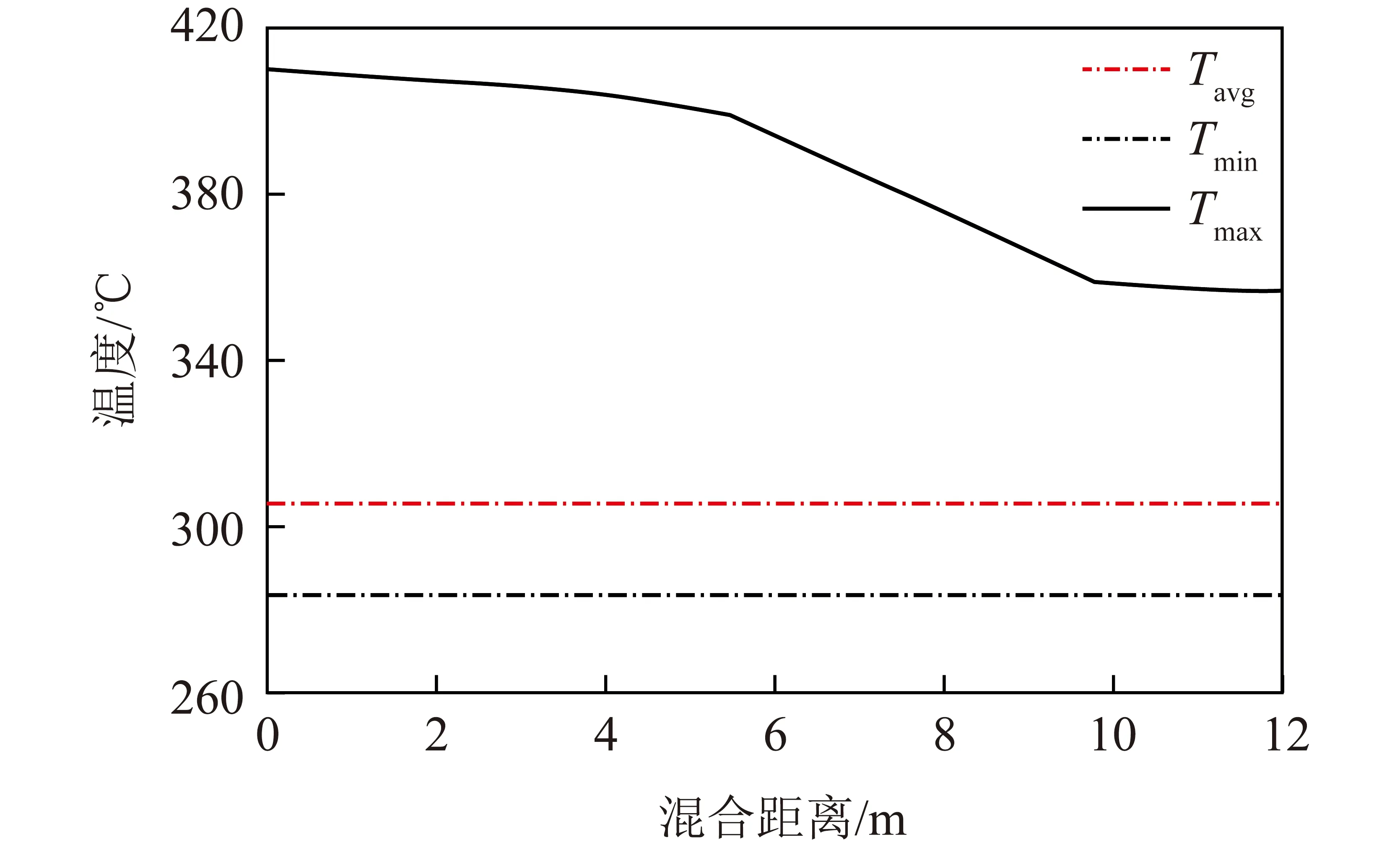

初始方案旁路投運時沿煙氣流向的溫度變化如圖6所示。可知隨混合距離(相對于旁路回煙口)增大,最低溫度Tmin幾乎不變,這是因為主路煙氣量大,局部區域幾乎無法吸收來自旁路煙氣的熱量傳遞;而最高溫度Tmax變化大致分為3個階段,混合距離0~4.0 m,煙氣在自然溫度梯度擴散作用下,Tmax以1.42 ℃/m速率緩慢降溫;混合距離4.0~9.5 m,煙氣在圓盤的強制混合擴散作用下,Tmax以10.16 ℃/m 速率迅速降溫;最后9.5~12.0 m混合距離內,煙氣在整流格柵作用下,主要依賴于自然熱擴散作用,傳熱慢,Tmax降溫速率僅為0.45 ℃/m。

圖6 初始方案煙氣溫度隨混合距離的變化

3.1.5初始方案壓力場分析

統計得到初始方案SCR系統的阻力情況,旁路未投運時脫硝入口煙道的壓降損失為410 Pa。旁路投運時,旁路取煙口與主路入口(省煤器出口)的全壓差為-57 Pa,說明旁路煙道的阻力較小,實際運行中若想達到設計風量應調小旁路調節擋板,以避免旁路煙氣量過大。

3.2 高溫旁路煙道優化設計思路

3.2.1難點分析

根據該項目SCR煙道結構特征和初始方案的SCR流場分布情況,分析得到空間受限條件下的高溫旁路煙道設計難點如下:

1)施工改造空間限小。旁路煙道取煙口到回煙口的直線距離僅約2.5 m,空間很窄。同時,受梁、柱等支撐結構限制,煙道能夠擴徑的范圍有限。

2)主、旁路煙氣之間的混合距離短。從旁路煙道回煙口至首層催化劑的混合距離僅12 m,且中間有2個直角轉彎,沒有充分強化混合的直段煙道。

3)氨氮物質的量比分布均勻性差。由于旁路煙道回煙口位于噴氨裝置下游,不含氨的旁路煙氣和含氨的主路煙氣混合后,很難保證氨氮物質的量比的分布均勻性,要求主、旁路煙氣之間均勻混合。

3.2.2優化設計思路及方案

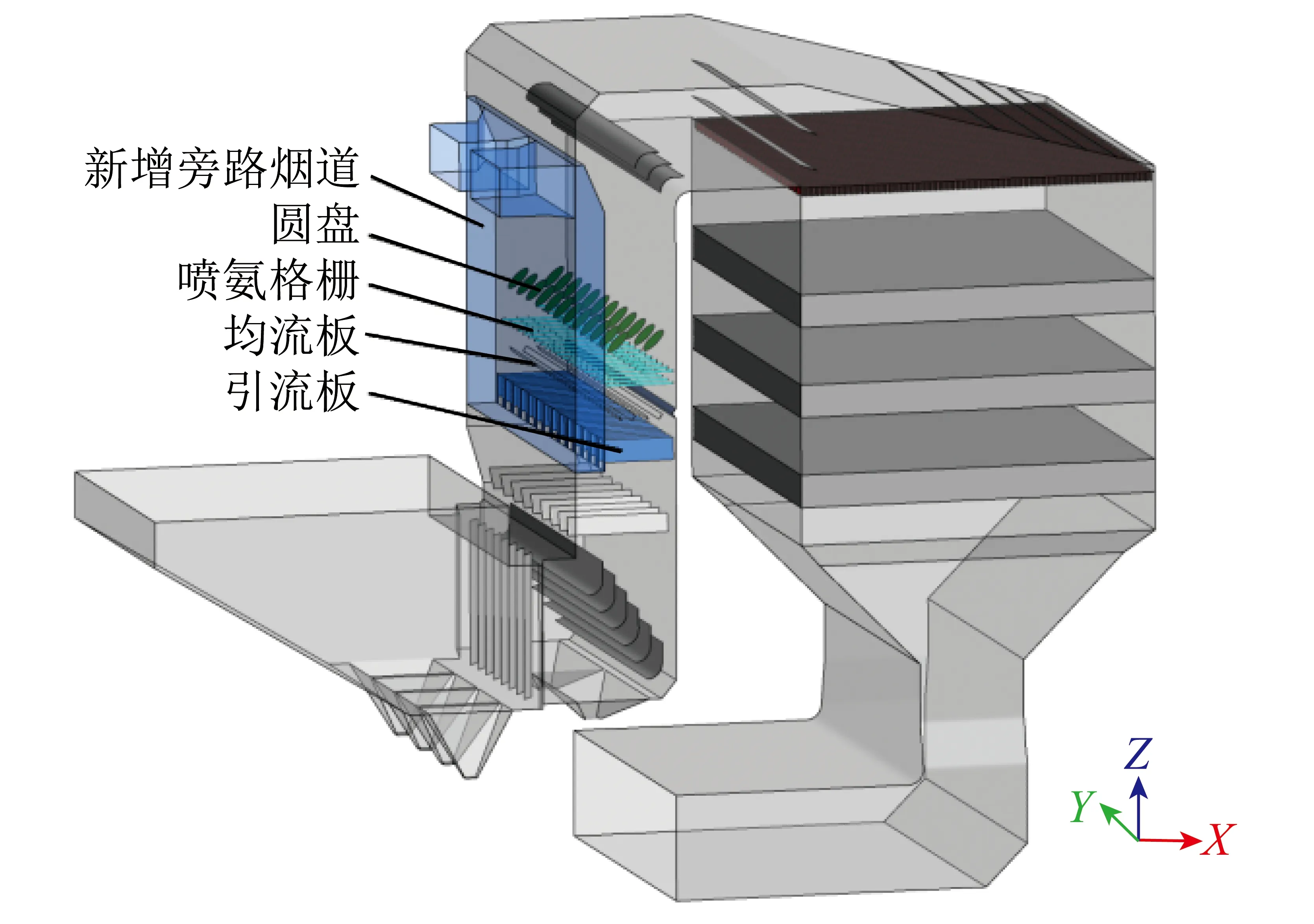

針對上述空間受限的難點,提出高溫旁路煙道優化設計方案(圖7)。

圖7 優化方案脫硝系統三維模型

1)設法增大施工改造空間和延長主、旁路煙氣之間的混合距離。實現方式是將主路煙道的豎直段分隔成2部分,一部分作為旁路煙道。此時主、旁路煙氣之間的混合距離為20 m,相比于初始方案延長了66.7%,并增加了可用于強化混合的直段煙道。同時,可將旁路煙道在深度方向(Y軸)擴徑至與主路煙道相同,有利于主、旁路煙氣的均勻混合。

2)將主、旁路煙氣分隔成多股氣流分別均勻混合。實現方式是:① 主路分隔得到的旁路煙道的回煙口采用14個等間距布置的小通道口形式,可使旁路煙氣均勻覆蓋在整個主路煙道深度方向;② 在各小通道回煙口的出口設置引流板,以控制旁路煙氣的出流方向,并增強旁路煙氣的“剛性”來控制噴射距離,使得旁路煙氣均勻覆蓋在整個主路煙道寬度方向(X軸)。同時,小通道和引流板分隔了主、旁路兩路煙氣,使其錯位、分區域流動。

3)將噴氨裝置布置于旁路回煙口下游并設置相應均/混流措施。實現方式是:① 將噴氨混合裝置布置在分隔后的主路煙道內,噴氨格柵形式由不同高度的2層噴氨管構成,在噴氨管上開有小噴氨孔,噴氨下游設置2×12個φ0.9 m圓盤作為混合器;② 在引流板和噴氨格柵之間設置均流板,使氣流能較均勻流過噴氨區域。

3.3 優化設計方案流場模擬

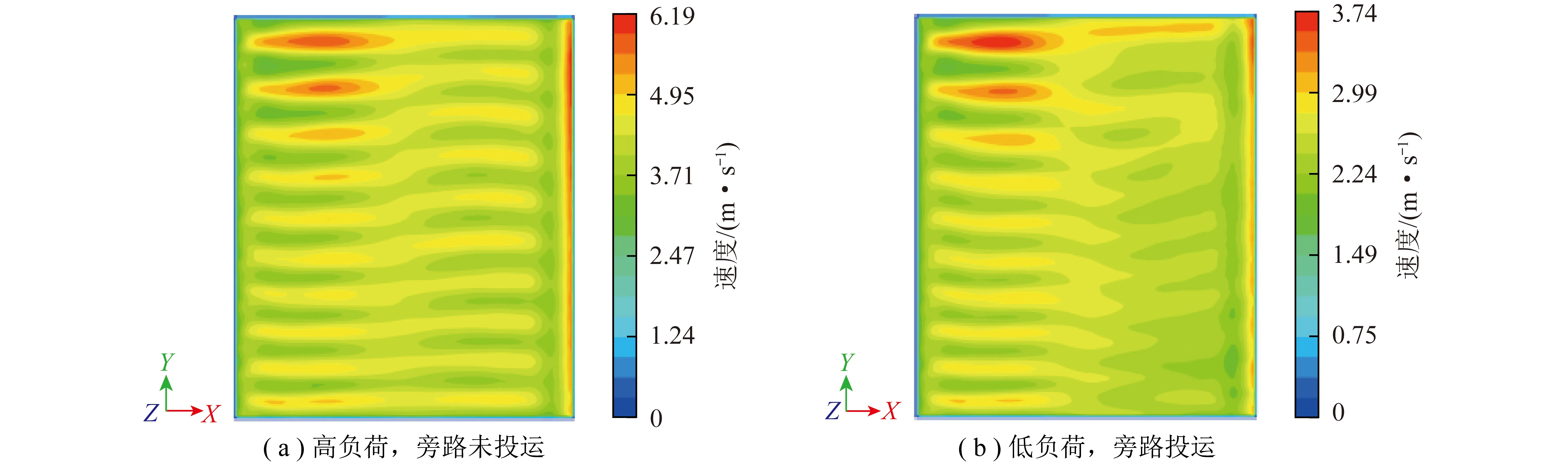

3.3.1優化方案速度場分析

優化方案高、低2種負荷條件下的首層催化劑入口速度分布情況如圖8所示。對比可知,旁路未投運和投運2種負荷下的速度分布趨勢相似,但有一定差異,Cv分別為9.4%、8.4%,滿足小于15%的技術指標。產生差異的原因是旁路回煙口至催化劑之間的煙道留有一小段主、旁路煙氣混合湍流作用區域,即分隔后的主路煙道區域,使得該區域在旁路是否投運2種條件下煙氣流動狀態有所不同。

圖8 優化方案的首層催化劑入口速度分布

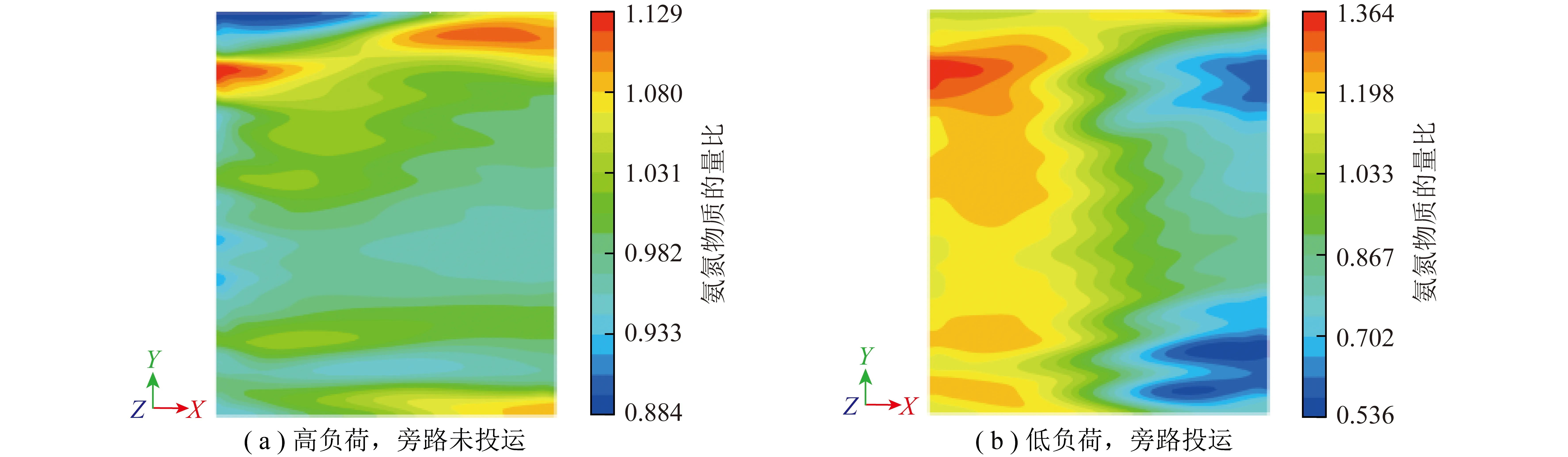

3.3.2優化方案濃度場分析

優化方案2種高、低負荷條件下的首層催化劑入口氨氮物質的量比分布情況如圖9所示。對比可知,旁路未投運和投運2種負荷下氨氮物質的量比分布趨勢相似,但有一定差異,其原因與速度差異相同。2種負荷的濃度Cv分別為4.5%、3.7%,滿足小于5%的技術指標,有利于脫硝反應。

圖9 優化方案的首層催化劑入口氨氮物質的量比分布

與初始方案相比,經過旁路煙道優化設計后,旁路投運時的首層催化劑入口氨氮物質的量比的Cv由初始方案的20.5%降至3.7%,說明將噴氨格柵布置在旁路回煙口下游可行。

3.3.3優化方案溫度場分析

優化方案旁路投運時的旁路煙氣流線如圖10所示。可知旁路煙氣能很好地覆蓋煙道斷面,極大改善溫度場的分布均勻性。

圖10 優化方案旁路投運時的旁路煙氣流線

優化方案旁路投運時SCR系統和首層催化劑入口溫度分布情況如圖11所示。可知優化后首層催化劑入口的溫度分布趨勢與初始方案相同,表現為左側小、右側大,但溫度分布均勻性大幅改善,溫度偏差由初始方案的-21.6 ~51.5 ℃減小為-13.8~9.5 ℃,滿足±15℃以內的技術指標,最低溫度為291.1 ℃,滿足催化劑的最低運行溫度。溫差分布均勻性明顯改善,說明在主路煙道深度方向設置小通道回煙口和寬度方向設置引流板可行。

優化方案旁路投運時沿煙氣流向的溫度變化如圖12所示。可知隨混合距離的增大,最低溫度Tmin的變化大致分為4個階段,混合距離為0~7 m豎直煙道內,Tmin幾乎沒有增加,在該區域煙氣需損失小部分熱量來加熱氨氣,局部主路煙氣受到來自高溫旁路煙氣的傳熱作用也很弱;混合距離為7~12 m豎直煙道內,加熱氨氣已經完成,在圓盤的渦流混合作用和高、低溫煙氣間的溫度梯度作用下,Tmin以2.12 ℃/m速率緩慢升溫;混合距離為12~20 m煙道內,氣流較穩定,斷面上混合煙氣溫度梯度較小,傳熱作用弱,Tmin以0.25 ℃/m速率緩慢升溫。

最高溫度Tmax的變化大致分為4個階段,混合距離為0~3 m豎直煙道內,小通道回煙口的結構使高溫旁路煙氣分成14股分別與低溫主路煙氣混合,大幅增加了主、旁路煙氣間的接觸傳熱面積,增強了傳熱效率,Tmax以12.9 ℃/m速率迅速降溫;混合距離為3~7 m豎直煙道內,在圓盤的渦流混合作用下,Tmax以4.33 ℃/m速率降溫;混合距離為7~12 m煙道內,圓盤產生的湍流作用減弱,斷面上混合煙氣間溫差較小,Tmax降溫速率進一步降低,平均降溫速率為1.93 ℃/m;混合距離為12~20 m煙道內,氣流穩定,Tmax以0.40 ℃/m速率緩慢降溫。

3.3.4優化方案壓力場分析

統計得到優化方案SCR系統的阻力情況,在旁路未投運時脫硝入口煙道的壓降損失為515 Pa,與初始方案相比增加了115 Pa,增加的阻力主要由于將豎直煙道分隔一部分作為旁路煙道,使該區域煙氣流速增大,進而導致阻力增大。但相比于低負荷脫硝系統無法投運的問題,所增加阻力尚在可接受范圍。在旁路投運時,旁路取煙口與主路入口的全壓差為-10 Pa,說明旁路煙道的阻力較小,可保證有充足的旁路煙氣量引入主路煙道進行調溫。

4 結 論

1)以某工程為例,通過數值模擬分析得出,空間受限條件對SCR脫硝高溫旁路煙道結構設計造成的難點主要有主、旁路煙氣之間的混合距離短、影響氨氮物質的量比分布均勻性2方面。

2)針對空間受限的難點,提出了一種高溫旁路煙道優化的設計思路——將一段主路煙道分隔成2部分,其中一部分作為旁路煙道,以增加施工改造空間和延長主、旁路煙氣之間的混合距離;采取小通道回煙口和引流板的結構將主、旁路煙氣分割成多股錯位、分區域的氣流,實現其均勻混合;將噴氨混合裝置布置于旁路回煙口下游,避免不含氨旁路煙氣帶來的氨氮物質的量比偏差。

3)模擬結果表明,提出的優化設計方案能大幅改善SCR脫硝系統內部的流場分布,旁路投運和不投運時都能滿足相應的速度、氨氮物質的量比和溫度場技術指標。尤其旁路投運時,首層催化劑入口速度分布Cv由初始方案的11.3%降至8.4%,氨氮物質的量比分布Cv值由初始方案的20.5%降至3.7%、溫度偏差由初始方案的-21.6 ~51.5 ℃減小為-13.8~9.5 ℃,流場顯著改善,對寬負荷脫硝改造工程具有借鑒意義。