體育鍛煉與手機依賴的關(guān)系:社交焦慮的中介作用

李婕,李振興

(淮北師范大學教育學院,安徽 淮北 235000)

第46次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示,截至2020年6月,我國網(wǎng)民規(guī)模高達9.40億,手機網(wǎng)民占整體網(wǎng)民比例為99.2%,且從職業(yè)來看學生網(wǎng)民占比最高(23.7%)。作為“數(shù)字原生代”,手機已滲透當代大學生生活的方方面面,甚至成為他們生活中不可或缺的“親密伙伴”——表現(xiàn)為手機不在身旁的失落感和不自在。事實上,“機不離手”已然成為其生活的常態(tài),手機依賴及其引發(fā)的問題已引起各領(lǐng)域?qū)W者的廣泛關(guān)注。

手機依賴的相關(guān)表述還有手機成癮、問題性手機使用等,雖然表述并不完全一致,但實質(zhì)均為對手機的不合理使用而造成的消極影響。澳大利亞學者Bianchi和Phillips,最早將“問題性手機使用”與成癮行為進行類比,提出問題性手機使用與成癮行為的機制類似,這種手機使用指盡管有明令禁止的場合下個體仍不計后果的使用行為[1]。預(yù)測成癮行為的低自尊、外向性等人格特質(zhì),也預(yù)測了問題性手機使用[1]。手機依賴普遍存在特別是青年群體中,長此以往會造成對生理、心理以及社會適應(yīng)功能的損害[2]。

正所謂“運動是良醫(yī)”,橫斷研究發(fā)現(xiàn)體育鍛煉對手機依賴具有負向影響[3-4]。干預(yù)研究也取得了顯著效果,徐秀麗通過不同種類的體育鍛煉,對大學生手機依賴進行了16周的干預(yù),發(fā)現(xiàn)球類運動的干預(yù)效果最佳[5],球類等需要較多團體合作的運動,幫助大學生結(jié)識了志趣相投的朋友。同時,體育鍛煉帶來更多的生理激活,這都使得大學生更愿意花時間參與到這類活動中,因而減少使用手機的時間。

社交焦慮是多數(shù)大學生存在的人際交流問題之一。社交焦慮的認知行為模型提出,個體是否社交焦慮源于對社會情境是否具有可控的認知[6]705-728。壓力緩沖模型認為,積極因素將緩沖不可控生活情境的不利影響[7],擁有更積極心理資源的個體更能適應(yīng)壓力情境。體育鍛煉能夠滿足個體部分心理需求,提供一定的積極心理資源,繼而一定程度上緩解社交焦慮,體育鍛煉對社交焦慮的緩解作用在相關(guān)及干預(yù)研究中得到了廣泛證實[8-9]。

由于社會交流等需求,年輕人特別是學生變得越來越依賴手機[10]。感到孤獨的人傾向于使用虛擬關(guān)系尋求社交感[11]。社交焦慮的學生因缺乏社交技巧等原因,更多的借助網(wǎng)絡(luò)媒介與他人聯(lián)系。社交焦慮與手機依賴的相關(guān)關(guān)系在研究中得到了證實[12-13]。體育鍛煉作為一種手機依賴的有效干預(yù)方式,其作用機制尚未有定論。研究旨在探討體育鍛煉對手機依賴的干預(yù)機制,鑒于體育鍛煉、社交焦慮與手機依賴三者的相互關(guān)系,作出假設(shè):社交焦慮在體育鍛煉與手機依賴間起到中介作用。

一、研究方法

(一)被試

使用蒙特卡羅間接效應(yīng)功率分析應(yīng)用程序[14]計算最小被試量,為達到0.85的統(tǒng)計功效需要179人。采用方便抽樣法隨機抽取大一、大二、大三、大四的駐濟高校大學生,采用網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)放問卷,共發(fā)放300份調(diào)查問卷,剔除無效問卷后收回有效問卷202份,問卷有效回收率67.3%。其中男生97人(48%),女生105人(52%),年齡在18-24歲之間。

(二)研究工具

1.體育活動等級量表

日本心理學者橋本公雄編制,梁德清修訂使用。共3個題項,采用1-5級等級計分,運動量=運動強度*運動頻率*運動時間。計分時運動強度、運動頻率1-5級記作1-5分,運動時間1-5級記作0-4分,總分范圍在0-100分。體育活動等級的評定標準:19分以下為小運動量,20-42分為中等運動量,高于42分為大運動量。量表重測信度為0.82[15]。

2.大學生手機成癮傾向量表

2012年熊婕等編制,共16個題項,分為戒斷癥狀、突顯行為、社交撫慰、心境改變4個維度。按因子載荷由高到低,戒斷癥狀維度上包括4、6、1、10、8、12共六個題項,突顯行為包括15、13、5、9共四個題項,社交撫慰包括16、2、7共三個題項,心境改變包括14、3、11共三個題項。采用李克特5點計分法,從完全不符合、不太符合、一般、比較符合到完全符合依次為1-5分;分數(shù)范圍16-80分,分數(shù)越高說明手機成癮傾向越大[16]。本研究中Cronbach’α系數(shù)為0.885,通過AMOS驗證因素析,χ2/df=2.704,NFI=0.818,IFI=0.877,CFI=0.874,RMSEA=0.092,結(jié)構(gòu)效度可以接受。

3.交往焦慮量表

Leary編制,1999年《心理衛(wèi)生評定手冊》翻譯刊登,評定個體體驗到的主觀焦慮,共15個題項,采用1-5級等級計分,3、6、10、15為反向計分題,總評分范圍在15-75分,得分越高,社交焦慮程度越高。本研究的Cronbach’α系數(shù)為0.855,通過AMOS進行驗證性因子分析的結(jié)果表明,該量表有很好的結(jié)構(gòu)效度χ2/df=1.163,NFI=0.953,IFI=0.993,CFI=0.993,RMSEA=0.028。

(三)數(shù)據(jù)處理程序

使用AMOS 24.0檢驗量表的結(jié)構(gòu)效度,使用SPSS 23.0對數(shù)據(jù)進行描述性分析以及共同方法偏差檢驗。使用Hayes開發(fā)的PROCESS宏程序檢驗中介作用,并使用AMOS 24.0檢驗中介模型的擬合度。

二、結(jié)果

(一)共同方法偏差檢驗

采用Harman單因素分析方法評估共同方法變異,使用SPSS 23.0對所有題目進行探索性因素分析,提取出大于1的公因子共9個,其中最大的一個公因子解釋的變異量為26.33%,小于40%的標準,因此,在共同方法偏差上本研究數(shù)據(jù)可以接受。

(二)描述性與相關(guān)分析結(jié)果

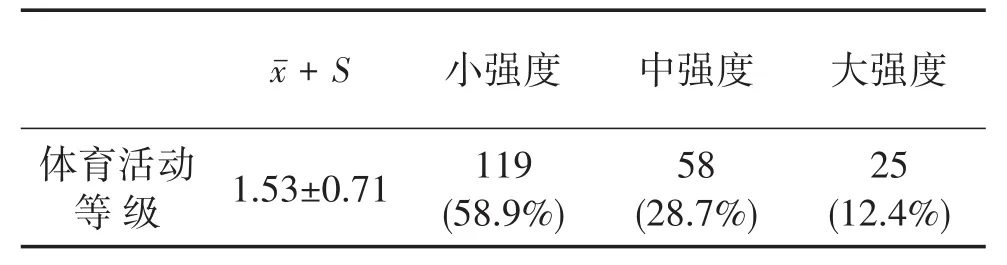

大學生體育活動等級的描述性統(tǒng)計結(jié)果如表1所示,本調(diào)查中大部分大學生的體育鍛煉量為小強度(58.9%),其次是中強度(28.7%),大強度的較少(12.4%)。

表1 大學生體育活動等級描述性統(tǒng)計結(jié)果(n=202)

差異檢驗結(jié)果表明,手機依賴的社交撫慰維度男生顯著低于女生(t=-2.66,p<0.01);體育鍛煉量男生顯著高于女生(t=5.93,p<0.001);社交焦慮男生顯著低于女生(t=-3.32,p<0.01)。將性別作為控制變量進行后續(xù)分析以控制其影響。

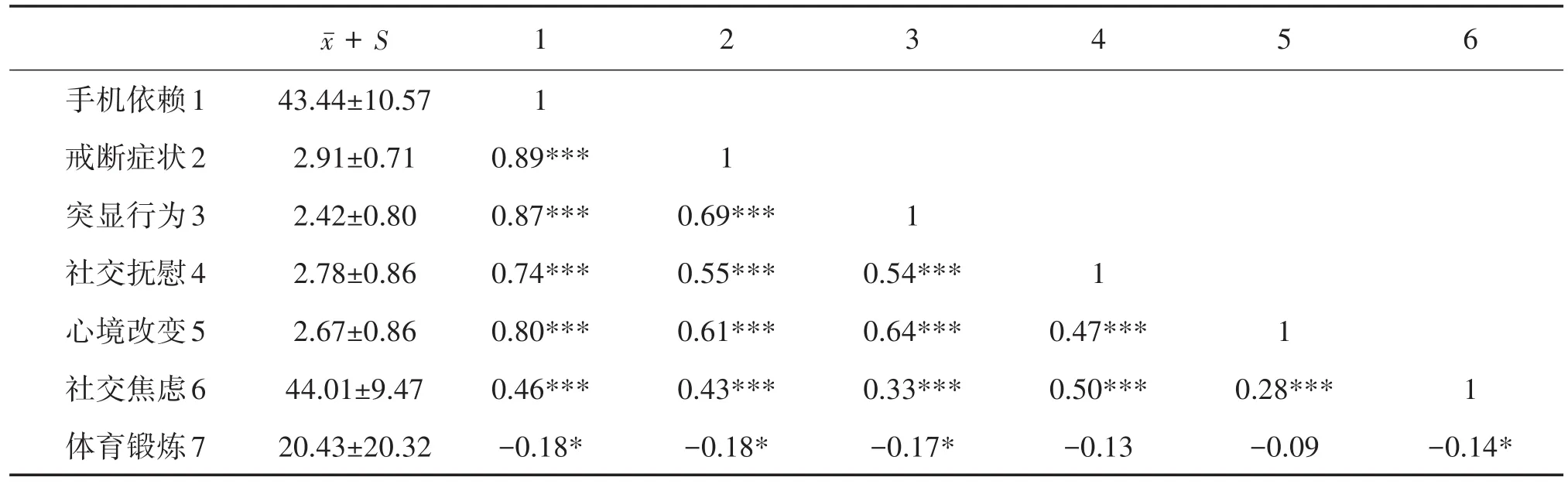

各變量的平均數(shù)、標準差及相關(guān)矩陣如表2所示。手機依賴與社交焦慮顯著正相關(guān)(r=0.46,p<0.001),手機依賴與體育鍛煉顯著負相關(guān)(r=-0.18,p<0.05),社交焦慮與體育鍛煉顯著負相關(guān)(r=-0.14,p<0.05)。手機依賴的戒斷癥狀(r=0.43,p<0.001)、突顯行為(r=0.33,p<0.001)、社交撫慰(r=0.50,p<0.001)和心境改變(r=0.28,p<0.001)各維度均與社交焦慮顯著正相關(guān);戒斷癥狀(r=-0.18,p<0.05)、突顯行為(r=-0.17,p<0.05)維度均與體育鍛煉顯著負相關(guān)。

表2 大學生手機依賴、社交焦慮與體育鍛煉間相關(guān)關(guān)系

(三)中介作用的檢驗

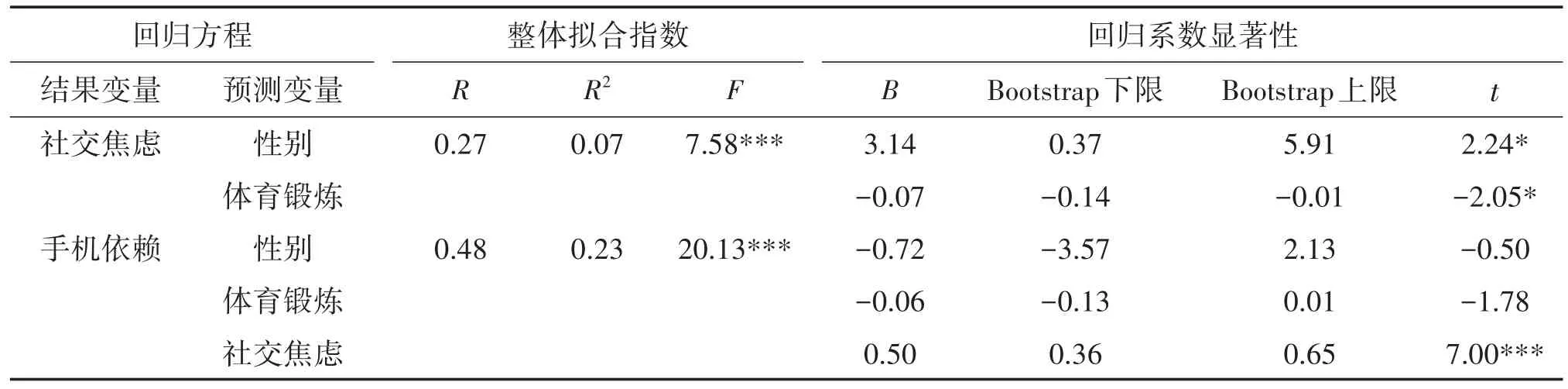

采用Hayes編制的SPSS宏程序PROCESS中的模型4,在被試群體中隨機選取5 000個樣本對置信區(qū)間的95%進行估計,分析社交焦慮在體育鍛煉和手機依賴之間的中介作用。回歸分析的結(jié)果如表3所示:體育鍛煉顯著負向預(yù)測社交焦慮(B=-0.07,t=-2.05,P<0.05),社交焦慮顯著正向預(yù)測手機依賴(B=0.50,t=7.00,P<0.001)。社交焦慮在體育鍛煉與手機依賴間的中介效應(yīng)量為-0.036,Bootstrap置信區(qū)間為[-0.084,-0.002],置信區(qū)間不包括0,中介效應(yīng)顯著。

表3 社交焦慮在體育鍛煉與手機依賴間中介作用的回歸分析

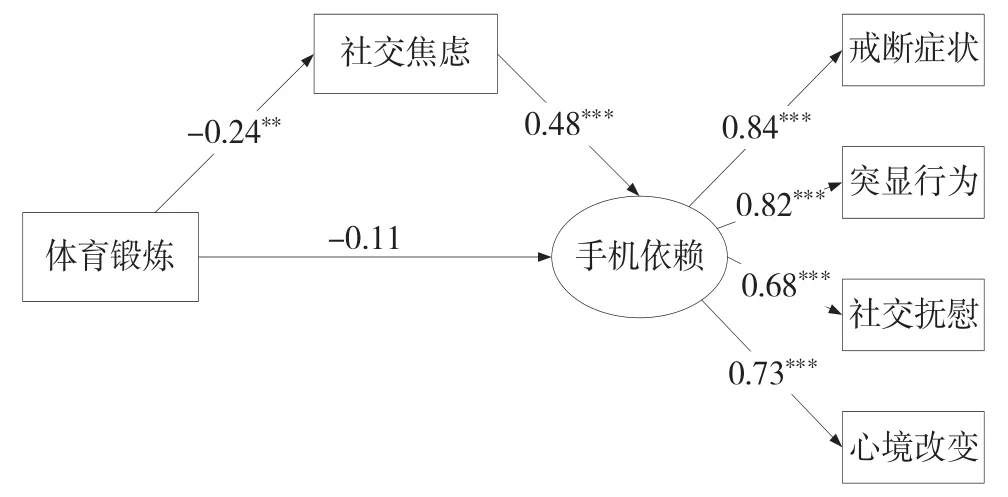

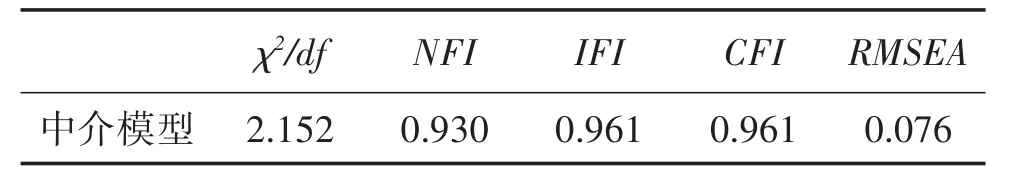

接下來使用潛變量分析技術(shù)通過AMOS 24.0檢驗中介模型的擬合度,社交焦慮在體育鍛煉與手機依賴間的中介模型圖如圖1所示,模型的擬合指數(shù)如表4所示。由表4可得,中介模型的擬合指數(shù)較好,中介模型成立。

圖1 中介模型擬合圖

表4 中介模型的擬合度檢驗(n=202)

三、討論

(一)大學生手機依賴、社交焦慮和體育鍛煉的現(xiàn)狀

本研究結(jié)果表明,大學生手機依賴在不同性別間無顯著差異,但從社交撫慰維度來看,女生顯著高于男生。以往研究關(guān)于手機依賴是否在性別上有差異的結(jié)果并不一致,有的研究發(fā)現(xiàn)女大學生手機依賴顯著高于男大學生[5],也有研究并未發(fā)現(xiàn)性別上的顯著差異[17]。智能手機的發(fā)展不斷滿足不同個體的個性化需求,且大學生時間相對寬松自主,不同性別的大學生均易對功能強大、內(nèi)容多彩的智能手機產(chǎn)生依賴,所以手機依賴總分以及在戒斷癥狀、突顯行為和心境改變的維度上,并未發(fā)現(xiàn)性別上的顯著差異。與更加傾向于玩游戲的男生相比,女生在使用手機時會將時間更多地用于QQ、微信和微博等社交軟件,女性往往更情緒化,在社交上更為敏感細膩,因此在社交撫慰維度上,女生手機依賴的程度高于男生可以理解。

大學生存在一定程度的社交焦慮,且在不同性別間差異顯著,女大學生的社交焦慮顯著高于男大學生。王麗穎等人也指出,社交焦慮障礙的終身患病率女性高于男性[18]。一方面,女性往往更加敏感、細膩,而男性多比較直接、較少注重細節(jié),且女性對于個人外表更為關(guān)注,特別是正處于美好年華的女大學生,往往更加在意他人對自己的看法,所以在人際交往中女性往往體驗更加深刻;另一方面,現(xiàn)代社會對女性的要求在變高,就業(yè)歧視等讓女大學生在求職面試等場合更易產(chǎn)生焦慮。

大部分大學生處于小強度體育活動量,體育鍛煉總量上男性顯著高于女性,這與楊管等研究者對于廣東高校學生的研究結(jié)果一致[4],進一步證明我國大部分大學生體育鍛煉量較少,雖然大學校園有便利的操場、健身房等鍛煉場地和設(shè)施,但大部分大學生并未真正堅持體育鍛煉,大學生體育鍛煉有待加強。究其根本,一個重要原因是大學生并未充分意識到體育鍛煉對身心健康的效益,特別是對心理健康的積極作用。高校心理健康教育課程需多涉及鍛煉心理學的相關(guān)知識,幫助學生充分體會體育鍛煉所帶來的身心愉悅。此外,男性的體育鍛煉量高于女性,除與其生理特性有關(guān)外,與社會文化賦予男性、女性的性別角色也有關(guān)聯(lián),陽剛、堅毅的男性偏好于較為激烈、對抗性的運動,而柔美、文靜的女性往往選擇慢跑、散步等強度較小的運動。

(二)大學生體育鍛煉、社交焦慮和手機依賴的相關(guān)關(guān)系

相關(guān)分析結(jié)果表明,體育鍛煉與社交焦慮顯著負相關(guān)。這佐證了相關(guān)研究[19],體育鍛煉對社交焦慮的干預(yù)作用也得到了以往研究的證實[8]。適度的體育鍛煉有益身心健康,體育鍛煉對心理健康的積極作用卻往往被大眾忽視。體育鍛煉能提供積極心理資源,改善情緒,從而減輕學術(shù)焦慮、形體焦慮、考試焦慮[20]。對于社交焦慮的改善,一方面來源于體育鍛煉能提供積極心理資源;另一方面源于團體性體育活動增進了與他人交流的機會。

社交焦慮與手機依賴顯著正相關(guān),這也得到了以往研究的支持[13]。進入豐富多彩的大學,班級群及各式社團組織群開始活躍于大學生社交軟件的消息列表,他們往往會在這些群里互加好友邁出人際交往的第一步,甚至邁出現(xiàn)實生活中不敢的一步——比如與心儀的男孩女孩聊天,手機這一媒介大大地便利了交流。特別是社交焦慮的個體,他們對人際關(guān)系更為敏感,更傾向于通過這一途徑與他人交流,從而避免面對面交流時羞澀、不善言辭等原因造成的尷尬、局促等。此外,一個長期沉湎于美好網(wǎng)絡(luò)世界的個體,可能因此減少與他人的面對面交流,長此以往便不愿、甚至懼怕與他人當面交流。

體育鍛煉與手機依賴顯著負相關(guān),這意味大學生體育鍛煉時間越長、強度越大、頻率越高,其手機依賴的程度越小、可能性越低,也就是說可能體育鍛煉可以負向預(yù)測手機依賴,這一觀點在以往的干預(yù)性研究中得到了證實[5]。體育鍛煉可以減輕手機依賴,但有研究者指出,體育鍛煉量只有在達到了一定的等級,即中等強度才能夠減輕手機依賴[4],因此大學生在進行體育鍛煉時,最好按計劃合理堅持,以更好地發(fā)揮其效益。

(三)體育鍛煉影響手機依賴的作用機制

研究考察了社交焦慮在體育鍛煉與手機依賴間的中介作用。結(jié)果發(fā)現(xiàn),體育鍛煉負向預(yù)測社交焦慮,同時社交焦慮正向預(yù)測手機依賴。中介模型中的間接效應(yīng)成立,但體育鍛煉對手機依賴的直接效應(yīng)并不顯著。這意味著,在運動干預(yù)降低個體手機依賴的過程中,體育鍛煉將通過降低個體社交焦慮水平,進而減輕其手機依賴程度。許多的體育鍛煉需要團體合作,比如籃球、足球等。在參加團體合作的過程中,一方面增添了大學生與他人交流的機會,另一方面培養(yǎng)了大學生人際交流的技巧[5]。大學生可能從中感知到了更多的社會支持,而社會支持與社交焦慮密切相關(guān),幫助個體增加積極心理資源,從而緩解了社交焦慮。

社交焦慮的個體往往不善于并躲避與他人過多的面對面交流,因而體驗到更多的孤獨感。孤獨感水平較高的社交焦慮者,通過便捷的手機來滿足社會交往的心理需求[20],緩解了社交焦慮,或者補償其心理資源的匱乏,因而往往有更高程度的手機依賴。在體育團體活動中,滿足了社會交往的心理需求、得到了積極心理資源的社交焦慮者,或是在體育活動中提升了人際交往技能,他們的手機依賴水平也有了一定程度的降低。

結(jié)論

大學生體育鍛煉與手機依賴、社交焦慮均顯著負相關(guān),社交焦慮與手機依賴顯著正相關(guān)。社交焦慮在體育鍛煉和手機依賴之間起中介作用,運動對手機依賴的干預(yù)會通過減緩個體的社交焦慮起作用。