基于語文要素視域下的小學單元作業設計與評價

福建省福清市實驗小學 郭進翌

“雙減”是一場撬動基礎教育的變革,更是回歸教育本真的華麗轉身,而作業改革,亦是學校教育高質量發展的關鍵因素之一,需要老師主動轉變教育格局觀念,準確識辨學生在課堂上呈現的知識盲點,綜合施策,力求科學應變,做到應需而為。作為課堂教學的拓延,立足“雙減”,探索基于語文要素視域下的小學單元作業設計與評價方式的變革,不僅是一種創造性的“學習大餐”,更是將核心素養落到實處。然而,近年來,社會對作業的詬病可謂不少,針對當前作業的種種弊端,身為一線教師,應該立足于學生的發展觀,設計有思維含金量的作業,對課堂教學起到推波助瀾的作用,拓展學生的思維,真正實現學科育人的價值目標。

一、立足語文要素,設計單元作業

單元類作業的理論源于亞里士多德著名的哲學命題“整體大于部分之和”——“當部分以有序、合理的結構形成整體時,整體的功能大于各部分功能之和。”這一系統論給教育發展帶來了全新的視角和思維方式,基于單元的單元類作業應運而生。

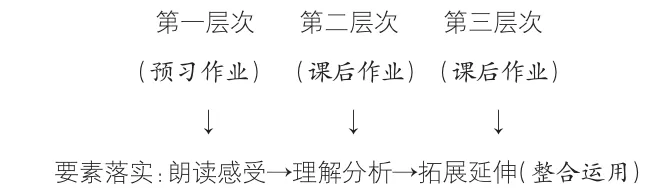

單元作業是教師著眼單元整體,立足于單元語文要素,以單元目標為依據,將單元作為一個整體進行有層次性地設計。不同于日常以課時為單位的作業設計,單元作業設計更注重課時之間作業的聯結與遞升,幫助學生加工整合零散的認知,促進學生思維系統化,從而實現深度學習,促進學生核心素養的形成。

例如:統編教材三年級上冊第一單元語文要素是“閱讀時關注有新鮮感的詞語和句子”,到了六、七單元,則是“感受課文生動的語言,積累喜歡的語句”“借助關鍵語句理解一段話的意思”,這是在語文要素的基礎上螺旋上升而提出來的。從“關注”到“理解”,再到“感受、積累”,前后勾連,螺旋上升,編排嚴謹,具有系統性。本單元的三篇課文在語言表達上極富特點。《大自然的聲音》語言豐富、鮮活,文章充滿大自然聲音的韻味美。《父親、樹林和鳥》課文通過生動的描繪與耐人尋味的對話,表現了父親是一個真正的愛鳥之人。《帶刺的朋友》運用情趣盎然的語言,勾畫出小刺猬偷棗時的可愛機靈的形象。三篇文章語言獨特,都飽含著作者對大自然的熱愛之情。結合單元教材特點,在單元作業設計時可從語文要素這一維度出發,分三個層次進行:

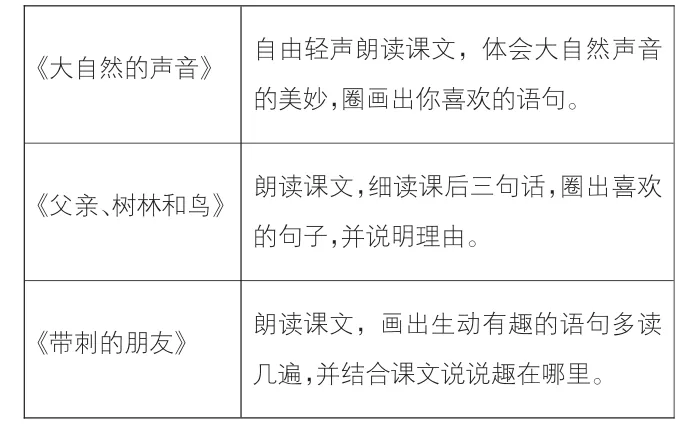

第一層次:課前預習作業

《大自然的聲音》 自由輕聲朗讀課文,體會大自然聲音的美妙,圈畫出你喜歡的語句。《父親、樹林和鳥》 朗讀課文,細讀課后三句話,圈出喜歡的句子,并說明理由。《帶刺的朋友》 朗讀課文,畫出生動有趣的語句多讀幾遍,并結合課文說說趣在哪里。

三篇課文,在第一層次的預習作業中皆設朗讀課文這個訓練目標,老師以單元作業設計統領全局,通過圈圈畫畫,自讀自品,初步感受作者表達之妙,欣賞文質之美。這樣的預習作業,指向單元語文要素,使學生的語文素養得以有序而持續地落實。

第二、三層次:課后作業

經過課堂的深度學習后,學生感受到文中語言的美妙,了解作者用詞的精妙,感受到大自然的聲音、愛鳥的父親、偷棗的刺猬等事物與眾不同的特性。在學生充分理解課文的基礎上,根據單元語文要素,審視并結合教材在課后安排的練習,我們可以做如下作業設計。

以《大自然的聲音》為例:課后第二題以導圖的形式,讓學生找文段的總起句。第三題是以讀拓展的方式讓學生先讀一讀描繪聲音的詞匯,再說說自己在什么情況下有聽到過這樣的聲音。根據教材語言特點和本單元要達成的語文要素,可以將這兩道題目進行重組、整合。在課堂說話練習的基礎上,課后作業設計時讓學生借助第二題導圖的形式,寫出自己生活中聽到的各種聲音。

教師引導學生聚焦文本的核心內容,通過導圖形式來拓展學生思維的寬度,助力學生主動深入研讀文本,讓學生在自主選題、語言建構中進行語言運用,不僅落實了單元語文要素,同時為本單元習作要素——“留心生活,記錄自己的想法”做好鋪墊。

“點到即止”的完成課堂作業是不夠的,讓學生聯系生活,通過視頻再現生活后引導學生進行寫話練筆:“蟲兒是叢林的演奏家”“ 是個音樂廳”,借力教師創設的生活情境,讓作業跨域整合,打通學生學習語文的通道,實現對已學知識的重構和更新,學會活學活用,從而獲得能力和情感的生長。

基于單元視域下的作業,不是機械的重復,不是孤立的碎片,它是以單元為整體,以語文要素為指針,從原先一課一課確定目標轉變為單元整體確定目標,從單篇知識點的學習轉變為單元學科素養的培育,將課前預習、課后練習、課末練筆加以統整,有序地引導進入深度學習并內化知識,實現教學設計與素養目標的有效對接。

二、基于興趣激發,豐富作業類型

教育家孔子說過:“知之者不如好之者,好知者不如樂之者。”兒童的天性是玩樂,作業設計要從孩子的天性出發,激發孩子完成作業的興趣。特別是低年級學生,只有那些充滿刺激、有趣多變、形式豐富的寓教于樂的作業,才能激發他們完成作業的積極性。基于單元的作業設計應該從心理學的角度出發,考慮學生的興趣傾向,將單元視角、學生興趣和核心素養有機結合,設計豐富而有意義的作業。

1.趣編故事:很多課文非常有趣,可以讓學生插上想象的翅膀,續編故事,改編古文,用多種形式學習課文。例如學完《小狗學叫》,教師可以讓孩子們續編小狗后來還會遇到哪些動物,發生怎樣的故事?他最后學會了真正的狗叫聲了嗎?在學習《王戎不取道旁李》課文后,可以帶著孩子們改編古文,編一編、演一演,讓“小小作家們”在改編、續編、創編的過程中感受文字的魅力。

2.情境作業:為了讓學生感受語言文字的美麗,作業設計可以創設多種情境激發學生的興趣。如三下第一單元提出的閱讀要素是邊讀邊想象畫面。位列第一課的《古詩三首》——《絕句》《惠崇春江晚景》《三衢道中》都描繪出大自然中明麗、爛漫的美麗景致。教師可以設置自主性的作業:喜歡繪畫的同學請給詩配上明麗的風光畫;擅長習作的同學可以將詩歌改寫成清新的短文;熱愛朗誦的同學,選擇典雅的配樂進行誦讀。因為有了單元語文要素的依托,作業成了提升學生核心素養的展示平臺。因為多了個性化的選擇,形成開放的、優化的學習模式,學生經歷復述、表演、比較、評論的歷程,將讀懂的表達出來,用語境還原的方式復活語言的生命,從而為豐富和提升學生的審美體驗與感悟能力提供契機。

3.課本劇演一演:通過有趣的課本劇表演,讓學生進一步理解文本體會人物的思想品質。比如《曹沖稱象》一課,就可以把作業設計成課本劇,讓學生們感受不同的人物想出大象稱重的不同方法,從而理解曹沖的智慧。課本劇的表演作業學生參與面廣,促進學生語言能力的發展,讓他們的想象力也得到了提升。

4.根據課文內容進行連環畫制作:根據單元的目標、課文的故事性適當進行連環畫制作,既能考查和鍛煉學生的綜合能力,實現了語文與美術的結合,擴大了閱讀面,還培養了學生的審美能力和動手能力,杜絕了作業的枯燥性。比如學習了《蟋蟀的住宅》之后,可以畫畫蟋蟀住址的樣子,學習了《盤古開天地》時,也可以讓學生通過畫神話故事插圖講故事。靈活多樣的連環畫作業設計不僅可以釋放減輕學生的學習壓力,還可以提高學生的思維活躍度,真正點燃學生的思維火花。

作為人文性濃厚的語文作業,還可以有更加多彩的作業形式:一年級孩子學了《小小的船》,可以學唱這首歌;三年級孩子學了《昆蟲備忘錄》,可以在課后養養昆蟲、觀察昆蟲,動手完成一份只屬于自己的昆蟲備忘錄;五年級孩子學了《摔跤》后,拓展觀看《小兵張嘎》的影視劇或書籍,感興趣的還可表演一段故事情節;學習了名著單元——《草船借箭》《景陽岡》,讓孩子試著做編導,與伙伴共同創編課本劇,關聯作者的其他作品,形成群文閱讀;探究了口語交際“春游去哪兒玩”,可以來個春天的約會,自己規劃,在家長的帶領下實地春游。作業設計亦是一種藝術,多彩的作業設計,可以豐富學生的課余生活。自主的作業空間,最大限度地使孩子在親身體驗中發展個性,豐富情感,發展核心素養。

三、基于自主學習,設計融合作業

我們在進行作業設計時可以整合校內外多方資源,多角度設計作業,從而讓作業設計成為促進學生發展的重要環節。

1.課內外聯系:語文課本內容只是一個引子,通過它我們可以引出更加豐富的課外內容。因此老師進行課后作業設計時,要立足于單元目標,注重整合校外資源。比如學習了《我們的傳統節日》后,引導學生感受傳統文化的無限魅力之后,搜集傳統節日的習俗、故事、詩詞,舉辦班級傳統節日集市,從而讓學生在生活中弘揚中國的傳統文化,進行知識點的深化,達到學以致用的效果。

2.多學科融合:作業設計可以和音樂、美術、科學、體育等多個學科進行融合,讓學生學會用多種角度解決問題,完成課后作業。這樣的作業既豐富知識面,又拓寬視野。比如學習了《花鐘》后,老師可以布置科學觀察作業,讓學生們觀察不同的花開放時間的不同,狀態也不同。學習了《對韻歌》可以布置學生跟著韻律唱一唱。多學科融合,有利于培養學生綜合運用的能力,促進綜合語文素養的提升。

3.生活實踐聯系:老師在作業設計時要重視孩子的生活實踐的培養,讓學生有一雙發現美的眼睛,做生活的有心人。如學習《美麗的小興安嶺》后,老師可以布置孩子們選擇一個季節的幾種景物,圍繞一個意思寫一段話介紹家鄉。讓學生們把學過的知識進行遷移,實踐的觀察和運用,知識本身不是教學的目的,借助知識培養學生的表達力才是教學的目的。只有當學生能夠清晰地加以表達的時候,才能證明學生實際上學到了什么,掌握了什么。

四、關注人文特性,豐富評價方式

無視學生的學習基礎,唯用同一把尺子來評價學生,只會讓占大部分的中等及以下學生習慣于自己學習的平庸,失去學習的信心和積極性。在核心素養視域下的作業評價,應貫徹激勵性、趣味性和互動性原則。

1.激勵性。激勵如槳,是學生前進的不竭動力,用贊賞的目光看待每一個孩子,孩子必將朝著你美好的愿想去改變。通過贊賞激勵的評語,學生看到的是老師送來的關切、愛護、真誠、尊重和信任,這如甘泉般的師情將沐浴著學生健康成長,達到教學和諧統一、師生共生共長。

2.趣味性。低年級孩子特別喜歡直觀可感的形象圖案,小紅旗、大拇指、笑臉等直觀圖像令他們樂此不疲。在作業評價時,對于錯誤的答案,我們可以先畫個圓圈或者直角三角形,待學生訂正正確后,加個筆畫,將三角形化為小紅旗,或將圓圈化為笑臉。這過程,是學生享受收獲小紅旗或笑臉的自信過程,是糾正錯誤夯實學習的成長過程。這種成功的體驗,有助于學生學習積極主動性的養成,促進學生有錯必糾的自覺學習習慣的養成。

3.互動性。課程改革提倡作為被評價者的學生,要從被評價的接受者進行思想轉變,逐步把評價主動權轉為參與評價的主動者,要做到他評與自評相結合。評價主體不再僅限于教師,而是拓寬為教師、學生、家長甚至社會的共同參與。評價形式更加多樣化:自評、他評、互評,形成師生、生生、親子相結合的互動評價形態,使評價更趨科學、客觀、全面。互動性評價將學習的主體——學生作為評價的主體之一,將有助于學生認識自我,有助于學生的多元發展,助力于學生生命的健康成長。在探討性的作業中,我們要創設民主、自由、平等的評價情境,鼓勵學生勇于表達,各抒己見,在愉悅的互動評價中獲得學生個性健康地發展,促進學生核心素養的形成。

“教者若有心,學者必得益。”語文教師要立足語文要素,充分發掘教材內涵,改革作業的形式與內容,變被動接納為主動樂做,變單一讀本為多彩童年,變枯燥抄背為巧思妙用,變固定課堂為廣闊生活,真正做到“減負增效”。在作業設計的路上,我們在努力,努力設計出有溫度、有內涵的語文單元作業,努力使我們的孩子擁有一個豐富、美好快樂的童年!