貫穿式造型后位燈系統研究

司曉夏

(上海元城汽車技術有限公司,上海 201821)

引言

隨著汽車保有量不斷攀升,消費者對汽車的外觀要求越來越高,普通的組合尾燈(左右兩組尾燈之間是分開的)造成大眾審美疲勞。2012年林肯MKZ使用貫穿式尾燈打開了尾燈設計的新風尚——貫穿式造型尾燈[1]。其具有更高的辨識度,橫向線條的運用起到了一定的拉伸感,讓車尾看起來更有層次,廣受消費者喜歡。從2014年開始,奧迪、保時捷、紅旗、奇瑞等車企相繼推出配備貫穿式造型尾燈的車型。

在夜間或光線不良的情況下,尾燈中僅后位燈是長時間點亮的;而且在GB 4785—2019安裝法規中后位燈沒有左右側燈之間的距離要求,但轉向燈和制動燈兩相鄰視表面內邊緣之間的距離是有要求的,為此貫穿式造型尾燈中僅后位燈可設計成連續點亮的。也因此,在夜間貫穿車輛整個尾部的后位燈,成為一道亮麗的風景線。

但當后位燈融合了貫穿的元素后,活動側尾燈從兩個成對的距離分開的單獨尾燈變為一個活動貫穿尾燈,橫貫整個后尾門,其后位燈Y向尺寸長度遠遠大于固定側尾燈中后位燈的長度。如何在滿足點亮一致性(固定側尾燈及活動側尾燈中后位燈亮度一致或相近)的同時滿足光學法規(單燈或“D”燈)的要求是光學及造型設計綜合考量的難點。

為此,本文針對使貫穿式造型后位燈既能有良好的點亮效果又能同時滿足光學法規這個問題,通過優化造型方案、光學調整、修改點亮邏輯的方法來解決上述問題;同時研究應用于該種后位燈系統的發光方式,從而為后續的貫穿式造型尾燈設計工作提供經驗借鑒。

1 貫穿式后位燈造型

貫穿式造型尾燈的美學追求不在于復雜、充盈、具體,而在于形狀取神、簡潔含蓄、相似與不似之間,提煉一體化尾燈的造型可以更自然體現流線性和燈光藝術[2]。為了使造型更加動感銳利,人們更喜好細長拉伸的外觀效果。為此,貫穿式后位燈最吸引人的整體形狀往往趨向于整體寬度均勻且窄的“一”字造型,但是市面上少有純“一”字造型的貫穿式造型尾燈。

1.1 純“一”字造型后位燈的缺點

現從光學法規角度分析純“一”字造型后位燈。按常規乘用車后車尾分割比例,固定側尾燈Y向長度遠小于后尾門的長度(活動貫穿尾燈長度與之相等)。以圖1所示車尾分割為例(圖中虛線框為后位燈區域),固定側尾燈內后位燈Y向長度約120 mm,活動貫穿尾燈內后位燈Y向長度約1 300 mm(一半即650 mm),其長度比為1∶5.4。由于固定側尾燈及活動貫穿尾燈內后位燈間距離不大于75 mm,可以按單燈校核。按GB 5920—2019光學法規要求,固定側尾燈中后位燈(后文中簡稱固定側)需滿足法規,活動貫穿尾燈中后位燈(后文中簡稱活動側)的一半滿足法規,同時兩者加和也需滿足法規。

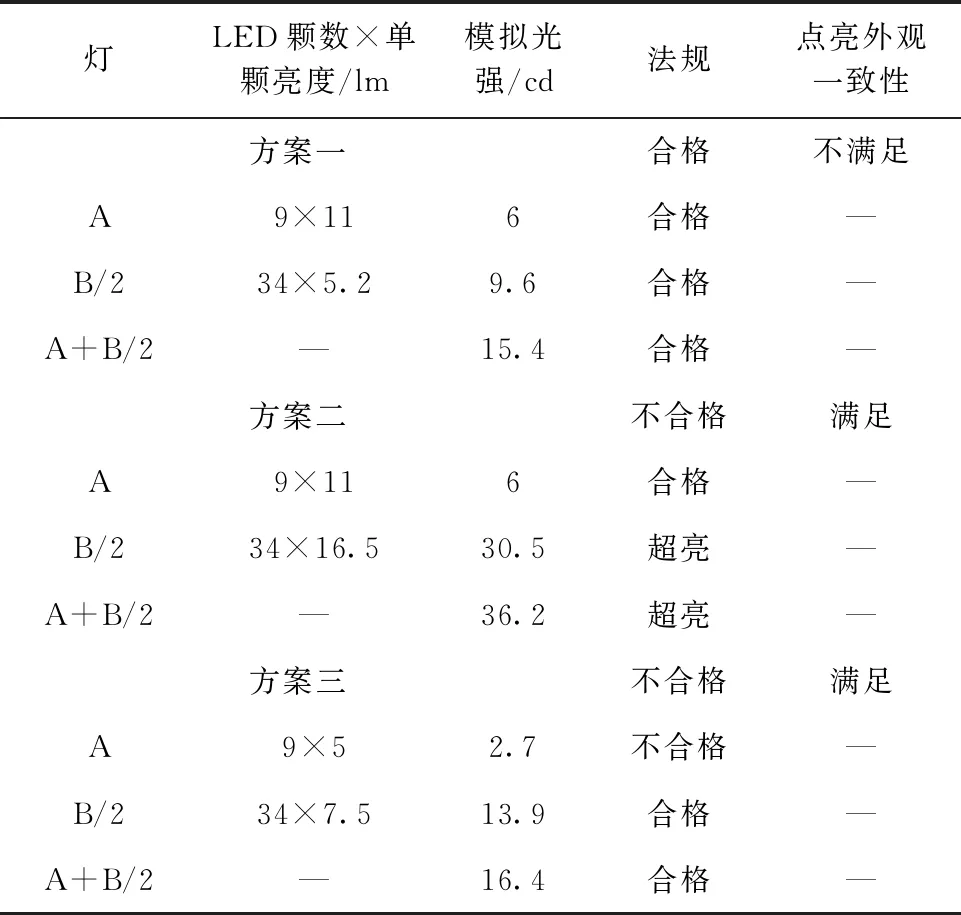

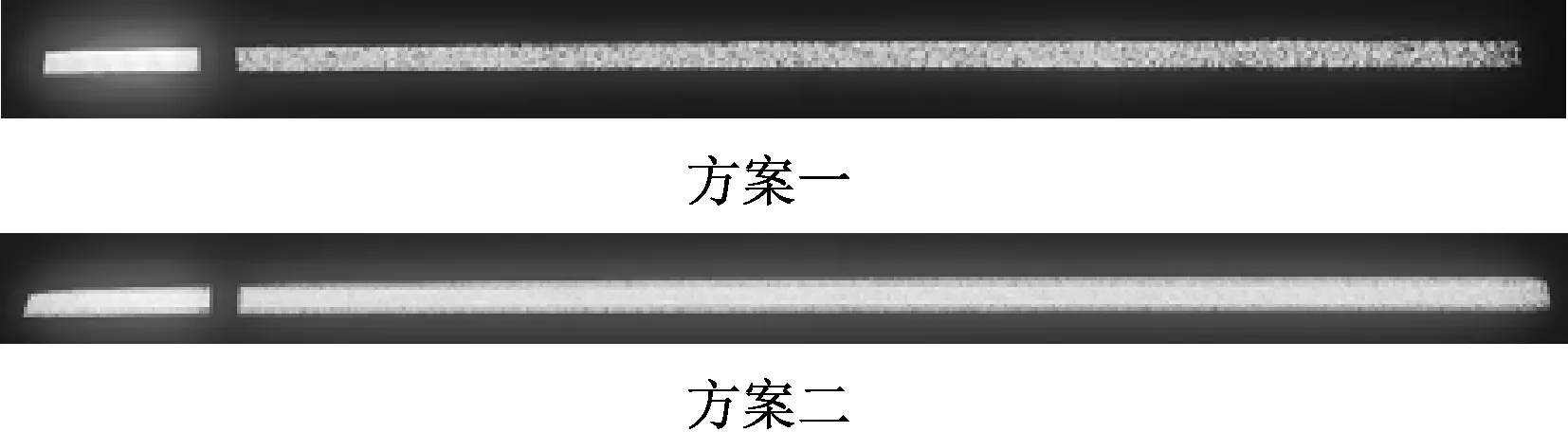

下面光學分析以采用光擴散材料的內配光鏡配合LED直射的發光方式為例進行研究。在圖1所示燈具內,受三維空間結構及尺寸限制,固定側最多均勻排布9顆LED;綜合結構及成本考慮,活動側LED排布間距比固定側大,其一半排布34顆LED。為使該系統滿足光學法規要求,固定側每顆LED的光通量設定為11 lm,活動側每顆LED的光通量設定為5.2 lm(表1中方案一)。但是此時固定側單顆LED亮度是活動側的四倍多,而且固定側LED排布密集,因此固定側比活動側亮很多,無法滿足點亮外觀一致性需求,點亮效果如圖2中方案一所示(圖中左側為固定側,右側為活動側的一半,左側明顯比右側亮)。

表1 后位燈基準軸線方向上的發光強度

為了保證點亮外觀一致,固定側及活動側每顆LED光強需按LED間距成一定比例(約為2∶3),此時點亮效果如圖2中方案二所示(圖中左側為固定側,右側為活動側的一半,左側與右側亮度接近)。若將活動側LED亮度按固定側數值成比例提高,見表1中方案二,會導致活動側及兩者加和超亮。若將固定側LED亮度按活動側數值成比例降低,見表1中方案三,會導致單獨固定側無法滿足法規。

圖2 后位燈點亮效果圖(基準軸線方向上)

綜上所述,純“一”字造型在現行條件下,點亮外觀一致性和光學法規要求無法同時滿足。

1.2 改善方法

受后尾門寬度限制,純“一”字造型中固定側與活動側Y向長度比例無法變更,因此需要在總體造型、光強以及點亮邏輯等方面進行改善。

1.2.1 弱化“一”字造型的光學作用

除“一”字造型區域,在其他區域增加后位燈(如圖3所示,虛線框構成“一”字造型,雙點劃線框為新增區域),并使其亮度遠高于“一”字造型后位燈,成為主發光區域,從而降低細長“一”字后位燈區域對光學的影響。

圖3 貫穿式造型尾燈后位燈布局示意圖一

保時捷Cayenne 2018款貫穿式造型尾燈采用本方案。當尾燈開啟時,上部區域會出現一條連續的光帶,同時在其下固定側尾燈及活動貫穿尾燈中還有短粗的橫條造型,這幾塊區域共同組成后位燈,其中燈帶亮度遠低于短粗橫條區域,如圖4所示[3]。

圖4 保時捷卡宴尾燈

1.2.2 增加固定側發光面積

在Y向長度不變的情況下,單獨增加固定側后位燈面積(如圖5所示,虛線框構成“一”字造型,圓點線框為新增區域),使固定側與活動側后尾燈發光面積比例接近,此時可使兩者LED亮度一致,并同時滿足法規要求。

圖5 貫穿式造型尾燈后位燈布局示意圖二

謳歌NSX 2016款貫穿式造型尾燈中后位燈造型采用本方案,在車外邊緣處順勢向回彎折,從而增加固定側發光面積;此造型流暢連貫,且點亮效果均勻,如圖6所示[4]。

圖6 謳歌NSX尾燈

1.2.3 單固定側光強不同

為了保持純“一”字造型,可在不同工況下通過更改固定側LED的光通量來實現。

在正常工況下——即固定側與活動側同時點亮,將兩個燈內LED亮度值成比例設為低亮度(可參考表1中方案三),固定側與活動側點亮外觀一致,此時光學法規僅考核固定側加活動側的一半,使用0.2 W LED即可滿足要求。但是,當在非正常工況下——即活動側損壞或后尾門開啟導致的活動側關閉,由于此時固定側后位燈光強太低,固定側無法單獨滿足法規要求。為此,此時固定側內每顆LED光通量需要提高,至少達到表1中方案一水平。該方案需使用更高功率的LED,如0.5 W LED,并在不同工況下通過調節供電電流從而實現不同的亮度要求。

由于固定側中LED由0.2 W更改為0.5 W,散熱要求增加,線路板方案需要由普通的印刷線路板更改為散熱更好的方案,如帶散熱器的軟基板。因此本方案中LED及線路板方案的變更會導致整燈成本的上升。

1.2.4 單固定側發光區域不同

為了保持純“一”字造型,同時不增加成本,不同工況下可通過更改固定側后位燈發光區域來實現。

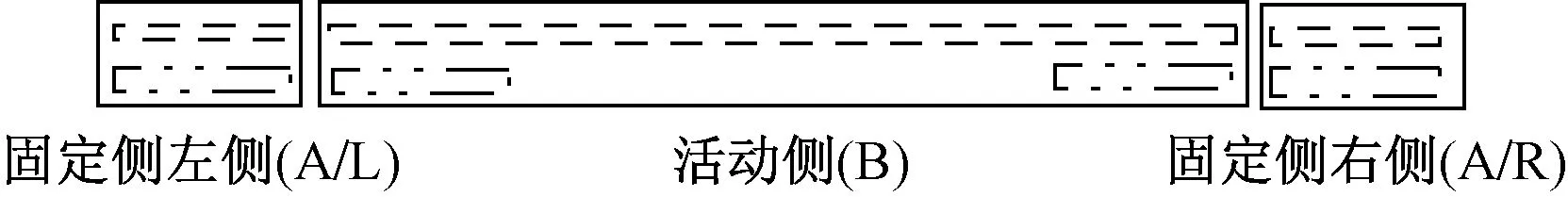

如圖7所示,正常工況下仍為“一”字造型區域點亮(三個虛線框——L1、B和R1);但在非正常工況下,固定側除原有后位燈區域,增加其他區域(兩個點劃線框——L2和R2),該區域與原后位燈區域間距離需小于75 mm,并且兩塊區域發光的總和滿足光學法規要求。此時即可做到固定側、活動側的一半以及兩者加和都能滿足光學法規值。

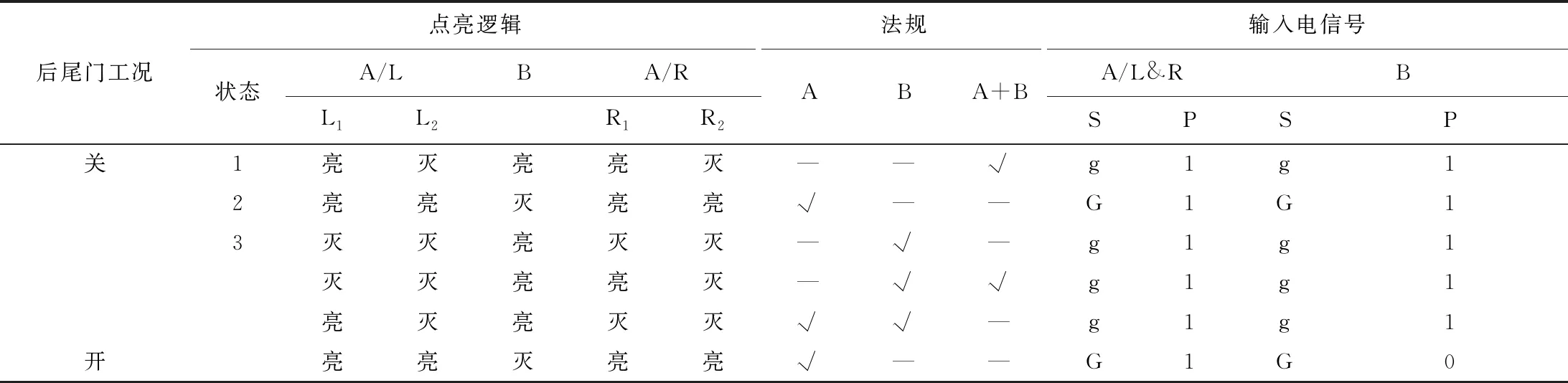

該方案的點亮邏輯如表2所示。

圖7 貫穿式造型尾燈后位燈布局示意圖三

表2 不同工況下后位燈點亮邏輯

為了實現該點亮邏輯,將固定側尾燈與活動貫穿尾燈用車身線束相連接。當點亮后位燈且后尾門關閉時,BCM(Body control module,車身控制模塊)同時給固定側尾燈及活動貫穿尾燈的接插件PIN腳P發送信號1,即上電;此時活動貫穿尾燈自行檢測其后位燈是否正常,若正常則通過接插件PIN腳S發送信號g給固定側尾燈。固定側尾燈PIN腳S接受到該信號則左側僅點亮L1(右側為R1)區域。當活動貫穿尾燈中后位燈功能損壞,或后尾門打開(此時BCM給活動貫穿尾燈PIN腳P發送信號0,即下電)時,固定側尾燈收到來自活動貫穿尾燈的信號為G,則左側同時點亮L1和L2(右側為R1和R2)區域。而當一側固定側尾燈的后位燈損壞時,對活動貫穿尾燈的后位燈及另一側固定側尾燈的后位燈無任何影響。

1.2.5 后位燈同亮同滅

若需在任意條件下完全滿足純“一”字造型,則貫穿式造型尾燈中所有后位燈同亮同滅(即后位燈同時亮起或同時熄滅)。其分為兩種,一種是僅在固定車身鈑金上安裝一個貫穿尾燈,單個燈內后位燈同亮同滅;另一種是安裝固定側尾燈及活動貫穿尾燈,兩個燈之間后位燈聯動并且同亮同滅。

保時捷911采用了第一種方案,其在車尾部分,超大分體式尾翼造型配合嵌入式扁平犀利的貫穿式造型尾燈,如圖8所示[5]。

圖8 保時捷911尾燈

2 發光方式的選擇

在駕駛環境光線不良時,后位燈長時間點亮,因此很多主機廠要求后位燈不僅要滿足光學法規,同時還要實現良好的點亮效果,為此尋求不同的發光方案來實現這一目的。

2.1 光導配合光擴散材料的內配光鏡

由于貫穿式造型尾燈中后位燈為細長條造型,業界首先想到的是使用光導方案。若僅使用光導,會直接看到光導背面的導光齒,前部燈具中的前位燈、日間行車燈等功能常使用該方案。為了優化這一缺陷,在光導前面增加使用光擴散材料(利用光擴散劑的折射率與基材的折射率差異,光線多次折射后,通過基材的光線變得光亮柔和,且對材質的透光率影響較小[6])的內配光鏡,從而遮擋光導。該方案燈具結構如圖9所示。

圖9 光導配合光擴散材料的內配光鏡結構圖

雖然很多生產廠家在燈具設計中采用了光導技術,但光導對LED光源的光通利用率低、發光不均勻的缺陷時有發生[7]。同時,由于活動側橫條造型尺寸過長,光線在傳導過程中衰減更為嚴重,即使在光導兩端都放置LED,仍會有兩端亮度比中間區域亮的問題,為了優化該問題,光導的參數設計更為困難。為了滿足光學法規,此時需選用中功率(如0.75 W)或大功率的多顆LED作為光源,其對線路板的散熱要求很高。此外,光導本身在靠近LED的端部有亮斑的缺陷,而且LED線路板需要安裝空間,因此在光導端部前方需要放置不透明的飾圈進行遮擋,從而導致固定側與活動側后位燈點亮區域的間隔(暗區)相對較大。

綜上可知,本方案對燈具在光學、結構及耐熱等方面的要求很高。

2.2 LED直射配合光擴散材料內配光鏡

由于光導方案本身的局限性,為此尋找其他發光方案。內配光鏡仍使用光擴散材料,光源使用LED直射的方案。該方案燈具結構如圖10所示。

圖10 LED直射配合光擴散材料內配光鏡結構圖

由于受后尾門鈑金影響,為了使LED距離內配光鏡距離均勻且少拆分線路板,線路板傾向于豎直安裝在燈體上并選用側發光方式的LED。為了保證發光的均勻性,LED間距需布置均勻,由于活動側尺寸過大,活動側可適當比固定側布置的稀疏一些,具體尺寸按造型及點亮效果為準。本方案需采用大量LED,但同時可選用0.1 W或0.2 W的小功率LED,同時線路板可使用普通印刷電路板。由于本方案結構相對簡單且點亮均勻性良好,許多車型都選用了本發光方式。

2.3 厚壁件

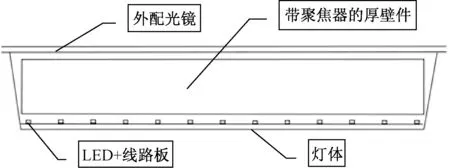

除了上述兩種發光方式,還可采用厚壁件的方式,如圖11所示。

圖11 厚壁件加LED形式結構圖

LED的光線通過厚壁件上的聚焦器聚集后,在厚壁件內傳導,再通過厚壁件正面的花紋折射出來。由于厚壁件采用出光率高的材料,此方案在不點亮時外觀效果晶瑩剔透,點亮時則比較璀璨且亮度高,而且在造型上,厚壁件凸出飾圈形成鮮明的空間立體效果。2021款奔馳EQC采用了本發光方式,如圖12所示。

圖12 奔馳EQC尾燈

但是由于厚壁件壁厚比正常零件厚很多,需采用厚壁注塑。目前,行業實現厚壁塑件的生產還沒有一種非常有效益的模具結構,一般是選用一次注射成型,通過高保壓、高扭矩、超低速的方式來完成零件的生產,這種方式的生產周期較長;或者選用多色注塑機通過多射臺分次來完成分層注射成型,這種方式由于對生產設備要求比較高,極大地增加了企業的生產成本。不僅如此,設備、模具越是復雜生產過程越難管控,生產成本越是高[8]。此外,活動側橫條后位燈造型太過細長,比一般厚壁件對設備及模具要求更高,一般廠家極難進行批量生產制造,成本極高。為此市面上很少見用本方案做整個的細長貫穿橫條造型,本方案常見用于分段式(減小尺寸)后位燈造型。

3 結論

本文針對貫穿式造型尾燈中“一”字造型后位燈系統進行研究,得出如下經驗總結:

1)純“一”字造型雖最吸引眼球,但由于固定側尾燈與活動貫穿尾燈長度比例過大,在正常情況下無法同時滿足光學法規及點亮一致性,為此需從幾個方面進行調整使之滿足要求。其一,變動造型,補充尾燈中后位燈區域使“一”字形造型產生的光通量在后位燈總光通量中弱化;或僅增加固定側后位燈區域,從而使固定側與活動側發光面積比例均衡。其二,在不變動造型的前提下,調整固定側單獨點亮時的亮度值,或通過更改點亮邏輯調整固定側單獨點亮時的發光區域。其三,整個系統中所有后位燈同亮同滅。

2)尾燈中后位燈對點亮均勻性要求很高,可采用不同的發光方案。其一,采用光導配合光擴散材料內配光鏡的方案。本方案結構簡單,但光導固有缺陷難以完全消除。其二,采用LED直射配合光擴散材料內配光鏡的方案。本方案需要大量使用小功率LED,但點亮效果相對最均勻。其三,采用厚壁件方案。該方案外觀立體晶瑩,但由于注塑原因做貫穿的細長條造型代價很高,在現有制作水平下常做成分段式。

本文為今后貫穿式造型尾燈研發,在造型布置、點亮邏輯以及發光方案等方面提供了理論基礎。