城市軌道交通車站照明環境調研與分析

王立雄,王楚堯,于 娟,陳天藝

(天津大學建筑學院,天津市建筑物理環境與生態技術重點實驗室,天津 300072)

引言

軌道交通串聯起城市的不同區域,以其高效便捷的優勢成為人們出行的首選。地下車站環境封閉,完全依賴人工照明,提升照明環境質量意義重大。目前車站照明環境的調研包括以下方面:對照度、色溫、光譜功率分布[1]、光源顏色、眩光[2]等物理參數的測量與評價;對乘客感受的關注,包括滿意度、舒適度[1]、安全感[3]、生物節律、暗適應[4];對地鐵照明系統生命周期能源消耗的研究[3,5]。這些調研從不同方面探討了車站照明的現狀,但在對車站場所的劃分上還不夠細致;對調研數據的評價是通過數值比較來討論參數達標與否的;調研結果分析方面,缺少對照明數據進行不同維度的比對。針對以上不足,本研究開展車站照明環境調研,進行現場測量、結果總結、規律解析、建議提出,為車站照明環境設計及優化提供基礎。

1 現場調研

1.1 調研車站信息

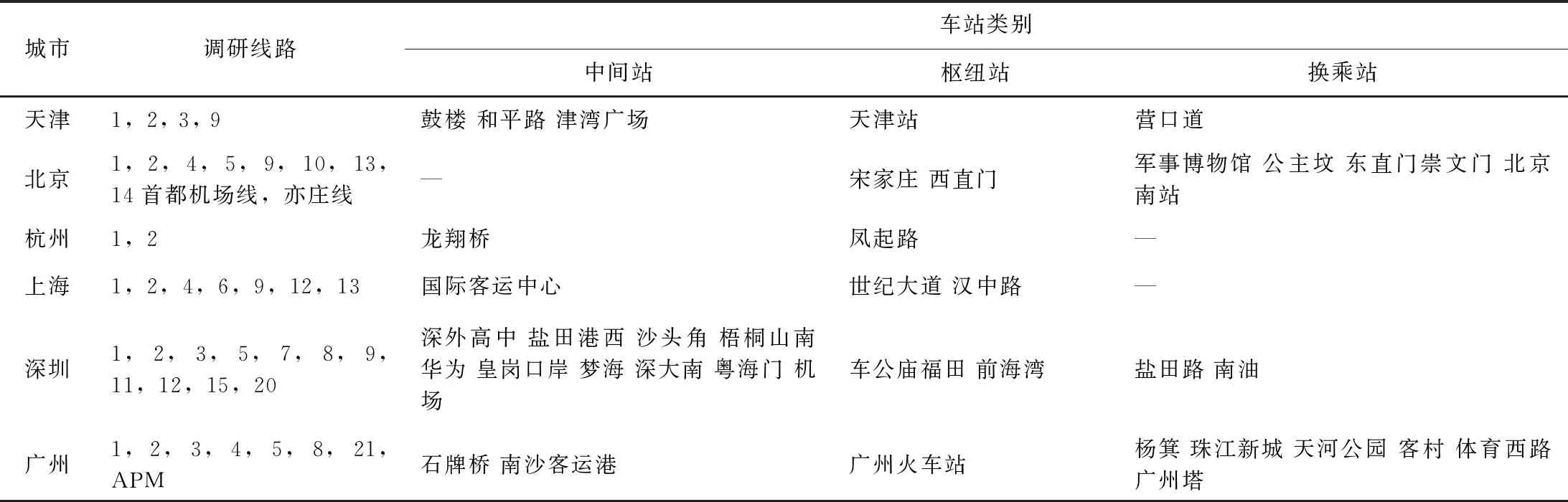

我國軌道交通車站的建設水平受城市規模和時代發展影響[6],考慮到城市與建設年代的差異,作者選取了6個城市41座車站進行調研(表1)。

表1 調研車站信息

調研車站涵蓋華東、華北、華南地區中心城市的中間站、樞紐站、換乘站。車站的城市區位包括從市中心至市郊的不同位置,周邊業態多元,以景點商業(35%)、商業辦公(29%)、交通樞紐(24%)為主,景點商業區的車站和商業辦公區的車站通常與商業建筑內部直接相連。

車站的界面材質種類豐富:地面材質包括淺色大理石、花崗巖和水磨石;墻面材質包括石材、巖板、鋼化玻璃、搪瓷金屬板、彩涂金屬板、瓷磚;頂棚為礦棉板和不同形式的金屬材料,包括金屬面板及扣板、方通、格柵、掛板、掛片,其形式和顏色可以配合燈具造型設置,并進行鏤空處理。

車站類型上,換乘站的數量超過一半(56%),其次為中間站(28%)、樞紐站(16%)。調研的站臺中,島式站臺(76%)占主要部分,其次是側式站臺(12%)和混合式站臺(12%),混合式站臺包括島側式和一島兩側式站臺,建設條件受限時能靈活分配客流。

1.2 調研內容

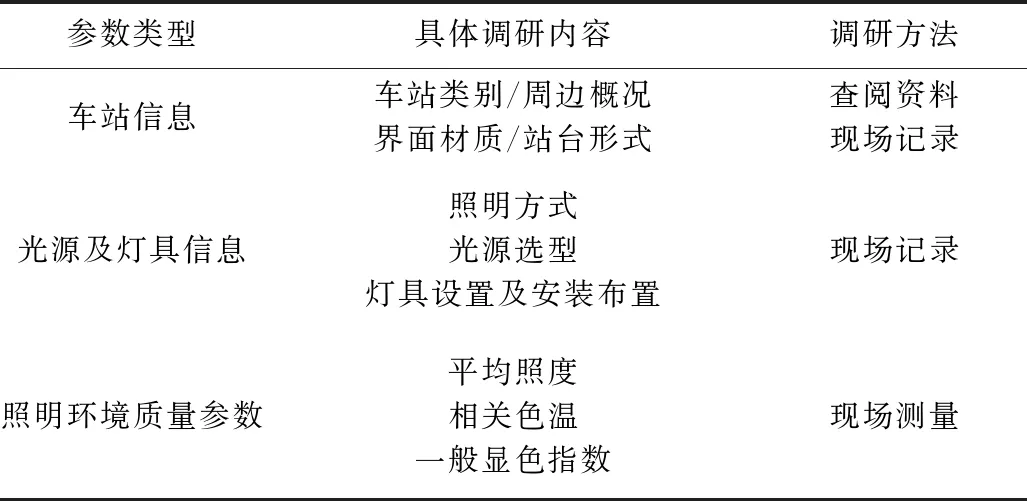

進行車站照明設計,首先要明確各場所的功能需求;了解照明數量和質量的要求;根據需求和要求,設置與之協調的室內構件及材質;進行光源及燈具的選擇與布置。參考上述設計環節,結合車站自身特點,最終確定調研內容包括車站信息、光源及燈具信息、照明環境質量參數3個方面,調研內容及方法如表2所示。

依據規范對公共區域的劃分,調研場所分為3類:

1)乘客集散的站廳(照度標準值為200 lx);

2)乘客通行停留的通道、樓梯、站臺(照度標準值為150 lx),其中,站臺進一步細分為站臺中間區域和站臺兩側候車區域;

表2 調研內容及方法

3)公共區域設置的自動售票機、檢票處、服務臺等附屬設施,統稱為設施服務區域(照度標準值為300 lx)。

2 調研結果

2.1 光源及燈具信息

2.1.1 光源選型

目前車站的光源以熒光燈(50%)、LED光源(36%)為主,同一車站的燈具種類與規格較少,與軌道交通照明系統標準化、模塊化的趨勢順應[7]。車站的點光源以筒燈和格柵燈盤為主;線光源以熒光燈管和LED線形燈具為主(LED線形燈具長度與截面最大尺寸之比大于8[8]);還有少量LED平面燈具和熒光燈陣列形式的面光源。其中線光源應用最廣泛,風格多變,并可與吊頂形狀呼應。光源應用情況及優缺點詳見表3。

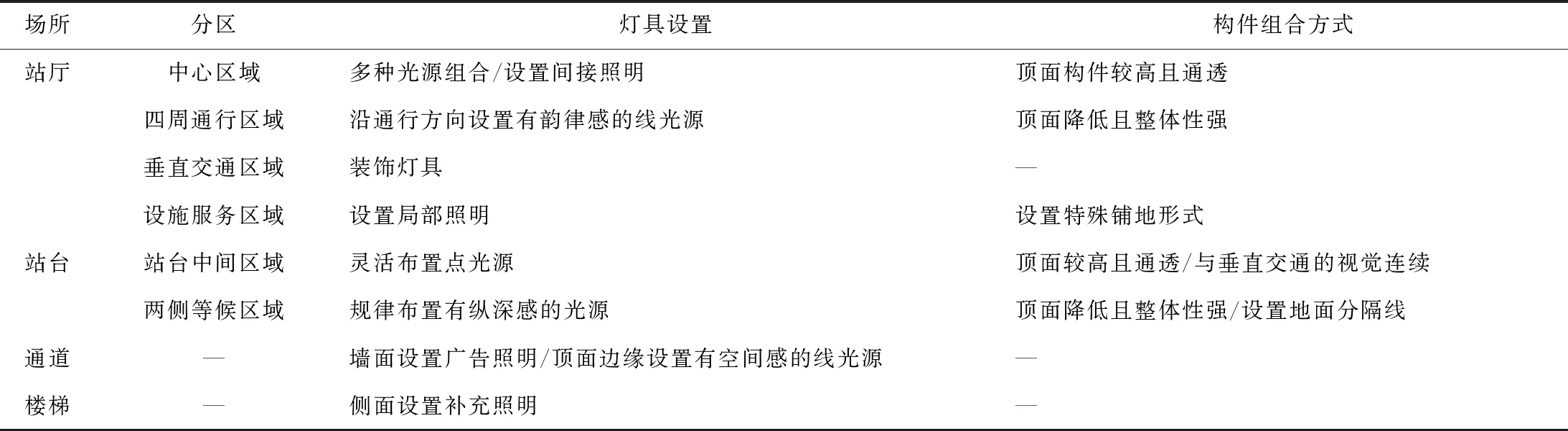

2.1.2 燈具設置

不同類別的光源適用于不同場所,各類場所也對所選用光源進行了獨特的設置,如樓梯側墻面多設置補充光源;通道頂面邊緣多設置線光源勾勒出頂部輪廓。各場所內也會進一步設置特定的燈具及構件組合,劃分出不同的分區。采用分區一般照明的站廳,分區包括中心區域、四周通行區域、樓梯扶梯所在的垂直交通區域、自動售票機等設施服務區域。采用分區一般照明的站臺,分區包括沿軌道線路貫通的兩側等候區域和由豎向交通分隔開的中間區域。不同場所及場所內各個分區具體設計手法見表4。

表3 常見光源形狀及應用

表4 不同場所分區一般照明設計手法

2.1.3 燈具安裝與布置

車站中燈具的安裝方式分為嵌入式和懸吊式。采用懸吊式安裝,可以簡化頂部裝修,便于后期維護,但燈具的發光表面和暗背景有明暗對比,常在燈具之間設置掛板減少明暗對比產生的眩光。同時,局部設置吊頂,安裝嵌入式燈具,以取得虛實結合的效果。

車站中燈具布置方式包括行列式、陣列式,以及與柱子單元匹配的組團式布置,常見的布置形式如圖1所示。燈具的安裝方向上,分為燈具長軸平行于人行方向和垂直于人行方向2種。其中燈具長軸與人行方向平行的排列,使乘客行進時視野內的發光表面面積較小,有利于眩光防控。香港路政署也建議地鐵燈具長軸平行于人行方向以減少眩光,并規定相鄰燈具之間的間距不得超過5 m,以避免燈具失效時出現黑點[9]。

圖1 燈具布置形式

2.2 照明環境質量

2.2.1 照度

2.2.1.1 照度達標率

依據《城市軌道交通照明》(GB/T 16275—2008)對照明數量的規定,統計車站各場所的照度達標情況:1)站廳,達到規范規定的照度標準值200 lx的站廳占總比48.98%;

2)站廳設施區,達到規范規定的照度標準值300 lx的站廳設施區占總比15.79%;

3)站臺、樓梯、通道,規范規定照度標準值150 lx,達到要求的站臺中間區域、站臺兩側候車區域分別占總比67.65%、95.00%,樓梯、通道空間的達標率分別為44.44%、59.38%。

2.2.1.2 平均照度值分布

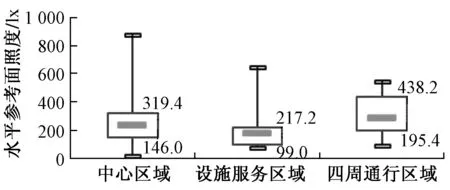

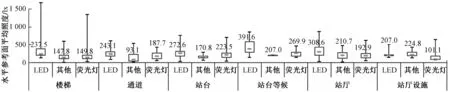

車站內各場所的平均照度分布箱形圖如圖2所示,分析箱形圖的箱體部分(上下四分位數范圍):

1)站廳區域,照度值范圍為113~265 lx;

2)站廳設施區,照度值范圍為101~225 lx;

3)站臺兩側等候區域,照度值范圍為183~316 lx;

4)站臺中間區域,照度值范圍為135~280 lx;

5)樓梯區域,照度值范圍為102~189 lx;

6)通道區域,照度值范圍為104~270 lx。

綜上,站臺兩側等候區域的照度水平與照度達標率均為最高;站廳設施區域平均照度達標率最低,即使采取了分區一般照明或者加設了局部照明,84.21%的站廳設施區域仍達不到標準值要求的300 lx。

站臺中間區域的照度值達標率略高于站廳區域,照度標準值和層高的差異造成了兩個區域達標率的不同,層高更低的站臺能容易滿足200 lx的照度標準值。

圖2 車站各場所水平工作面照度值

2.2.2 照度均勻度

2.2.2.1 照度均勻度達標率

依據《城市軌道交通照明》(GB/T 16275—2008)的規定,城市軌道交通公共場所、休息室、辦公室等一般照明的照度均勻度不應小于0.7,作業面鄰近區域的照度均勻度不應小于0.5。

各區域均勻度達標率:站廳區域為59.18%、站廳設施區域為89.47%、站臺兩側等候區域為75.00%、站臺中間區域為73.53%、樓梯區域為38.89%、通道區域為31.25%。

2.2.2.2 照度均勻度數值分布

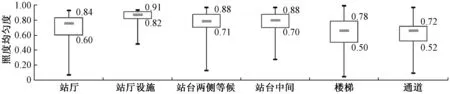

車站內各場所的照度均勻度分布箱形圖如圖3,分析箱形圖的箱體部分(上下四分位數范圍):

1)站廳區域的照度均勻度在0.60~0.84;

2)站廳設施區域的照度均勻度在0.82~0.91;

3)站臺兩側等候區域的照度均勻度在0.71~0.88;

4)站臺中間區域的照度均勻度在0.70~0.88;

5)樓梯區域的照度均勻度在0.50~0.78;

6)通道區域的照度均勻度在0.52~0.72。

樓梯和通道的均勻度達標率較低,燈具損壞或者燈光黯淡的情況較多。樓梯層高變換特殊,多數樓梯僅依靠上層光源照明,缺少補充光源。通道存在燈具間距過大、燈具排列方式與頂棚形狀不匹配的問題。靠墻的燈具至墻的距離減少到燈具間距的0.2~0.3倍才能使空間邊緣的照度不致太低[10]。一些換乘站的通道被用來連接不同時間建成的站臺,施工條件受到的限制較多,導致通道轉彎過多、層高過低、構件遮擋光線,影響照度均勻度。

圖3 車站各場所照度均勻度

2.2.3 色溫及顯色指數

統計各場所色溫數據,大于5 300 K高色溫的站廳占60.29%、站臺占66.10%、通道及樓梯占51.47%。車站內各場所的色溫相比規范要求偏高,建議在乘客停留位置選用3 300 K左右的低色溫光源,使其感到溫暖親切;在乘客通行空間選用3 300~5 300 K的中色溫光源,達到柔和自然的效果;在站臺邊緣等危險位置選用大于5 300 K的高色溫光源提高乘客警覺性。

顯色指數方面,站廳、站臺、通道、樓梯的顯色指數達標率分別為74.19%、78.26%、85.71%、75%,車站各場所的光源顯色性優良。

3 調研結果分析

3.1 分區照明與照度

3.1.1 站臺分區一般照明

站臺兩側候車區域的照度通常比中間區域高,圖4為5座城市不同線路的站臺兩側候車區域與中間區域的照度比值。以比值為1為分界線,70%的數據在分界線以上,且個別站臺照度比在5以上。

適當提高兩側候車區域照度,利于乘客識別線路信息,候車時保持警醒,但目前照度比過大,能耗高。深圳地區的部分車站,在分區照明的基礎上,采用可連續調光燈具來實現照度的動態調節。如深圳9號線深大南、南油、粵海門等車站,軌道沿線的兩側候車區域的燈光,隨著車輛的抵達或離開亮起或者變暗。燈光亮起時的照度達600~800 lx,變暗時照度僅維持在150 lx左右。

在站臺照明設計中,應當避免一味提高兩側候車區域照度值的單一處理方式,可以借鑒深圳地區所采用的動態調節照度方式,改善乘客候車體驗的同時,也能避免能源消耗。

圖4 兩側候車區域與中間區域照度比值

3.1.2 站廳分區一般照明

通過對照明光源運用的統計,發現站廳內4個分區的光源選擇及燈具處理方式存在差異,對其進行數據分析以了解各分區的照度值受影響情況。

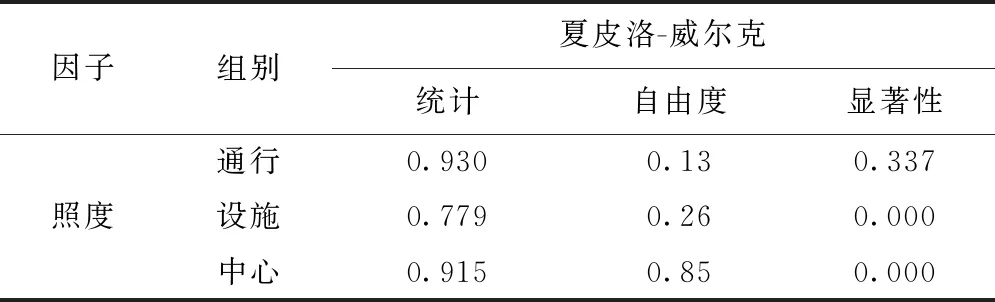

在站廳的4個照明分區中,垂直交通區域的照度值波動較大,因此僅對分區一般照明的站廳內其余3個區域進行分析。四周通行區域、設施服務區域以及中心區域的照度數據的正態性檢驗結果見表5,站廳內2個區域的平均照度分布數據不符合正態分布(顯著性<0.05),對非正態分布數據非參數檢驗,漸進顯著性小于0.05(表6),平均照度與區域類別顯著相關。即在分區一般照明的站廳中,存在一致的分區明暗變化規律,乘客在通行過程中,隨著所在場所的轉換,可以感受到照度的起伏。

表5 正態檢驗結果

表6 非參數檢驗結果

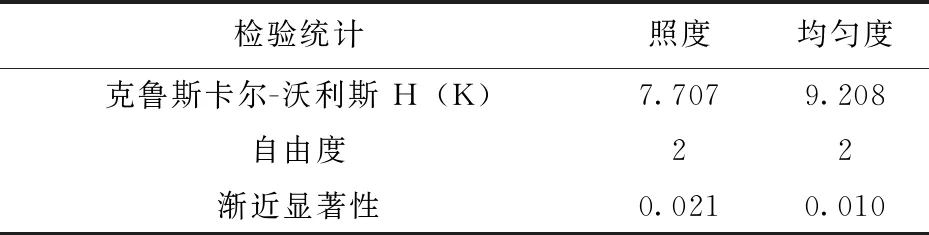

通過對比箱形圖的箱體部分(中位數及上下四分位數范圍)進一步對比不同分區的照度高低,如圖5所示,平均照度水平從高到低依次為四周通行區域、站廳中心區域、設施服務區。

圖5 站廳各分區照度值

1)站廳內四周通行區域的照度水平最高,但部分通行區域側墻安裝了廣告照明,給該區域的照度均勻度帶來了一定影響;

2)站廳中心區域承擔著分散與匯聚乘客的作用,乘客在此處分辨方位,前往下一個地點,因此應控制站廳中心區域與四周通行區域的照度差距不至過大;

3)設施服務區域是車站中照度標準值最高(300 lx)的區域,可在該區域增設局部照明。

3.2 LED光源優勢分析

3.2.1 光效優勢

《城市軌道交通照明》(GB/T 16275—2008)規定,高度較低場所宜采用三基色細管徑直管形熒光燈,也可采用緊湊型熒光燈、小功率的金屬鹵化物燈[11]。對比采用不同光源的各個場所的照度值,如圖6所示,LED光源在樓梯、通道、站廳、站臺的表現均優于其他類型光源,在站臺等候區域的優勢最明顯,其照度值分布中位數比其他光源高出100 lx以上。

圖6 不同光源在各場所的照度

3.2.2 節能優勢

除了光效方面的優勢,LED光源在節能方面也有明顯優勢,相比《城市軌道交通照明》(GB/T 16275—2008)規定的照明功率密度值,《地鐵場所照明用LED燈具技術規范》(LB/T 010—2011)提出了更高要求,表7為兩項規范對不同場所照明功率密度值要求的對比[12]。

為進一步了解LED光源的節能優勢,以廣州客村站為原型進行LED照明模擬,分別在站廳(層高4 m)和站臺(層高3.3 m)設置LED筒燈和LED線形燈具,模擬光源均為LED朗伯體,參照《LED室內照明應用技術要求》(GB/T 31831—2015),將筒燈和線形燈具的發光效率分別設置為75 lm/W和80 lm/W,模擬方案及結果如表8所示,在滿足照度標準值的基礎上,采用LED光源的方案的照明功率密度均在2.0~3.5 W/m2之間,能耗方面優勢明顯。同時,通過比較照度與功率密度比值的大小衡量不同方案的能源利用效率,場所層高、燈具類型都對能源的利用效率有影響。

表7 規范對照明功率密度值要求的對比

表8 模擬方案設置及模擬結果統計

此外,LED光源在穩定、控制和耐用性方面也優于傳統燈具,國內已有車站開始進行節能型LED光源的更換[13]。充分發揮LED光源的優勢,可以更好地營造車站照明環境。

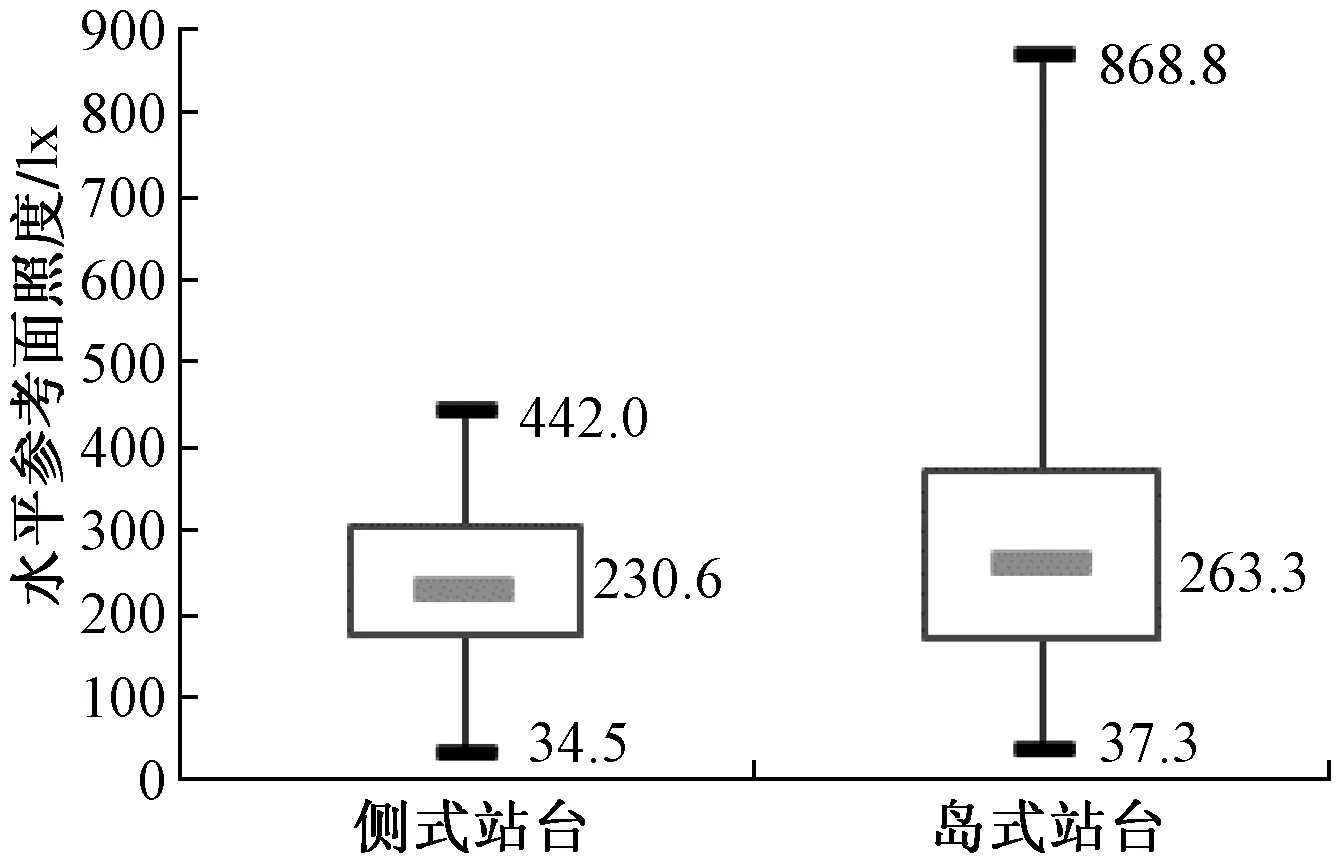

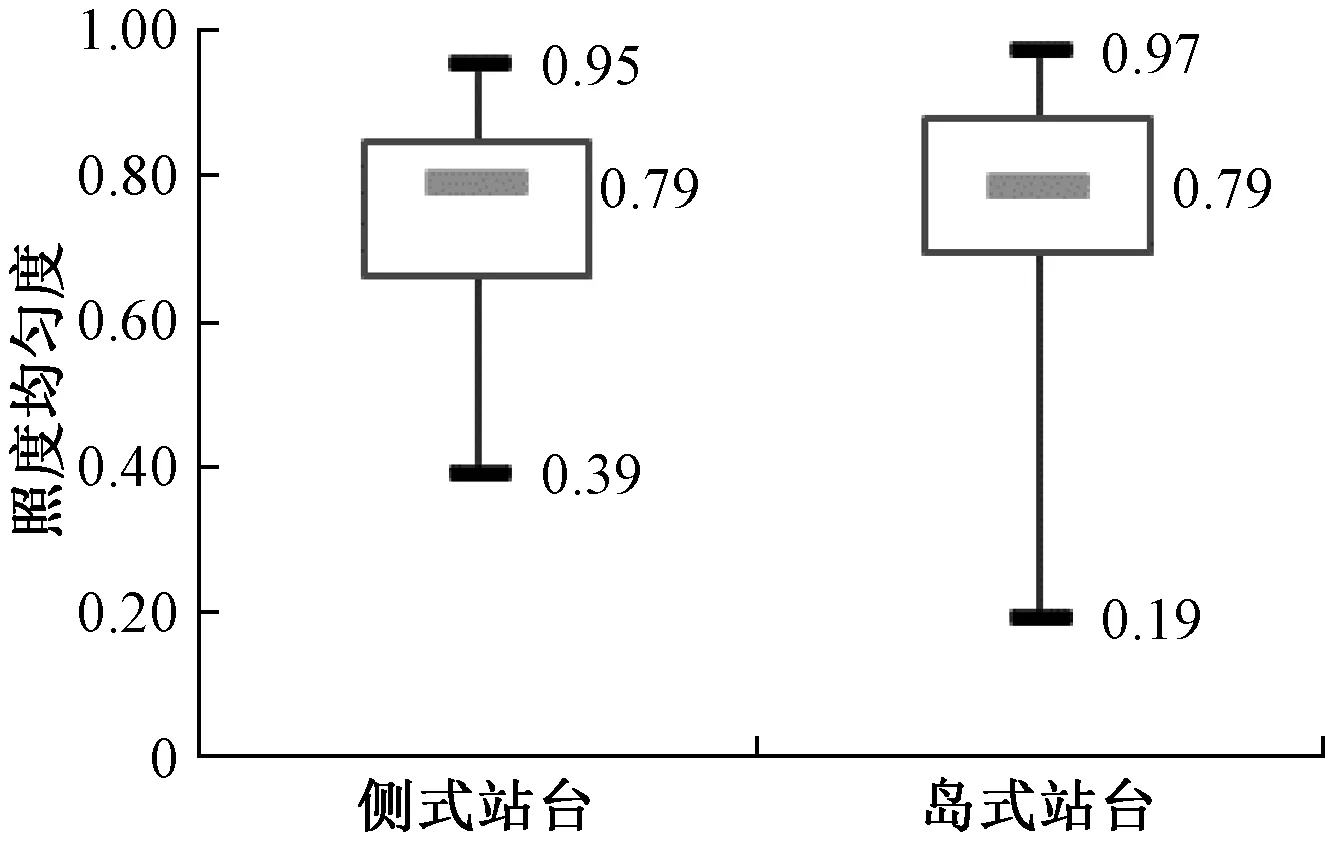

3.3 站臺形式與照度

側式站臺和島式站臺的水平照度及照度均勻度分布如圖7和圖8所示,兩種形式站臺的照度均勻度差異較小,但側式站臺平均照度值分布中位數為230.6 lx,略低于島式站臺的263.3 lx。相較于島式站臺,側式站臺的寬度、面積、垂直交通布置都比較靈活,照明設計的標準化和模塊化程度較低,需要結合實際情況,進行更加細致的設計才能達到較高的照明環境水平。

圖7 兩種形式站臺的平均照度分布

圖8 兩種形式站臺的照度均勻度分布

4 結論

軌道交通車站空間環境封閉,是影響乘客感受的負面因素,營造良好的照明環境對于彌補這一負面影響具有重要作用。本調研分場所考察了車站照明設置情況與照明質量表現,得出如下結論:

1)分區一般照明的區域劃分。依據規范對車站內的場所的劃分,站廳、站臺、通道、樓梯需分別設置合適的光源,采用恰當的照明設計手法。同時在規范的場所劃分基礎上,將站廳(標準值為200 lx)、站臺(標準值為150 lx)進行照明分區,站廳可細分為:中心區域、四周通行區域、垂直交通區域、設施服務區域,站臺可細分為:站臺中間區域、兩側等候區域,并根據分區需求進行照明設計。

2)照明質量提升。調研車站中,站廳設施區域的照度值達標率最低,需設置局部照明提高照度;樓梯和通道處的平均照度和均勻度達標率均較低,需要合理調整燈具間距和布置形式進行改善;車站各場所的光源顯色指數良好,但存在色溫過高的問題,可將乘客停留位置光源降低為低色溫營造溫暖的照明環境,將乘客通行區域光源降低為中色溫達到自然柔和的效果。

3)照明分區的照度設置。調研車站站臺內兩側候車區域的照度值相比于中間區域偏大,有利于乘客識別信息并排隊候車,但過大的照度對比帶來能耗問題,建議采用動態調節照度的方式,給乘客帶來良好體驗的同時節約能源;分區一般照明的站廳中,需控制中心區域與四周通行區域的照度差距,滿足乘客集散的功能需求;同時限制四周通行區域廣告照明的亮度,保證均勻的照度。

4)優勢光源選擇。LED光源在樓梯、通道、站廳、站臺的光效表現均優于其他類型光源,在站臺等候區域的優勢最明顯;LED光源照明方案模擬也驗證了其在節能方面的明顯優勢,車站LED照明光源的推廣應用有助于國家碳達峰、碳中和重要目標的實現。

5)照明設計不利場所的彌補。側式站臺在組織乘客換乘方面發揮著重要作用,但調研中側式站臺的照度水平低于島式站臺,側式站臺的照明設計應當與其靈活多樣的平面相匹配。

本文總結了軌道交通車站各照明空間的現狀,分析了分區照明的常用手法與照度水平高低,解析了照明質量影響要素及規律,提出了不同層面的改善建議。調研充分考慮了不同場所的空間特征與使用需求,未來可以進一步做有針對性的研究,從而更好地為軌道交通車站照明設計提供參考。

致謝:感謝國家“十三五”重點研發計劃項目“公共建筑光環境提升關鍵技術研究及示范”(2018YFC0705100)支持,感謝本調研的支持者和填寫調查問卷的乘客。