基于政策工具的我國兒童用藥政策分析Δ

榮紅國,李 琪,董 玥,夏如玉,2,費宇彤,2#(.北京中醫藥大學中醫學院,北京 00029;2.北京中醫藥大學國際循證中醫藥研究院,北京 00029;3.北京中醫藥大學國家中醫藥發展與戰略研究院,北京 00029)

根據第七次全國人口普查數據顯示,我國0~14 歲兒童有25 338 萬人,占總人口的17.95%[1];未來受“三孩”生育政策的影響,我國兒童人口數量將呈增長趨勢。兒童用藥短缺已是世界性問題,我國兒童用藥面臨劑型和規格缺乏、藥品用量算法欠規范、臨床研究數據不足等問題[2]。保障兒童用藥安全對于提高國民的健康水平和身體素質具有重要意義。2011年國務院頒布《中國兒童發展綱要(2011-2020年)》,提出“鼓勵兒童專用藥品研發和生產,擴大國家基本藥物目錄中兒科用藥品種和劑型范圍,完善兒童用藥目錄”[3]。近年來,我國在藥物研發、審評審批、職能監管等方面相繼出臺了一系列兒童用藥相關政策,用于推動兒童用藥事業發展,逐步探索建立適合我國國情的兒童合理用藥國家藥物政策體系。但各政策的側重點如何,是否能形成政策合力,目前尚未見相關報道。基于此,本研究利用政策工具分析法,匯總我國2010-2021年發布的兒童用藥領域相關政策,深入分析現有政策體系的側重點,以期為該領域相關政策的調整和優化提供依據。

1 資料與方法

1.1 資料來源

收集2010年1月1日-2021年12月31日我國國家層面出臺的兒童用藥領域相關政策,以“兒童”“兒科”“藥品”為關鍵詞檢索國務院、國家衛生健康委員會、國家醫療保障局、國家市場監督管理總局等相關部委官方網站,并補充檢索北大法寶數據庫。政策文本的納入標準為:(1)政策內容與兒童用藥相關;(2)發文機構為中央政府及其直屬機構;(3)文件形式包括綱要、通知、規劃、意見等。政策文本的排除標準為:(1)兒童用藥相關的領導講話、工作報告等非正式決策文件;(2)重復的政策文件。檢索時間為2022年2月。

1.2 研究方法

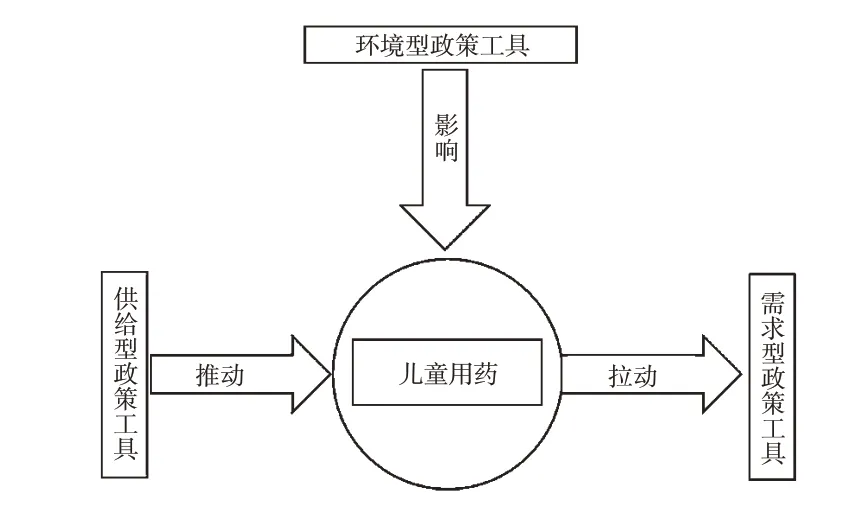

政策工具亦稱政府工具或治理工具,是政策主體(政府)為實現政策目標而采用的舉措和方法的統稱[4]。近年來,國內外不同領域的學者圍繞工具論對公共政策進行了大量的經驗性和實證性研究,從工具理性視角研究公共政策已成為政策科學研究領域的焦點。公共政策學中關于政策工具的分類有多種,其中有學者將政策工具分為供給型、環境型和需求型3種類型,這種理論模型已廣泛應用于我國基本藥物政策、抗菌藥物合理使用政策、中醫藥政策和分級診療政策等領域的政策研究中[5-8]。由于目前我國兒童用藥發展過程中存在供給和需求錯位現象,故本研究嘗試使用上述理論分析當前我國兒童用藥領域政策對兒童用藥發展的影響,理論框架如圖1所示。

圖1 我國兒童用藥領域的政策工具對兒童用藥發展影響的理論框架

(1)供給型政策工具:該類政策工具主要是指對兒童用藥發展具有直接推動作用的政策,例如政府通過資金、人才、科研、信息等措施來改善兒童用藥的供給情況,推動兒童用藥的發展,具體包括基礎設施建設、人才培養、公共衛生服務、科技與信息化支持、資金投入等舉措。

(2)環境型政策工具:該類政策工具主要體現的是兒童用藥政策的影響力,是指政府通過制定與兒童用藥相關的目標、法規、制度等,間接推動兒童用藥的發展,為兒童用藥發展營造良好的政策環境等,具體包括策略性措施、目標規劃、法規與管理制度、政策宣傳、質量評價、醫保支持等舉措。

(3)需求型政策工具:該類政策工具是指對兒童用藥發展形成拉動力的政策,例如政府通過鼓勵服務外包、國際交流等,釋放居民對兒童用藥的需求,減少外部因素對兒童用藥發展的阻礙,具體包括服務外包、組織協同、國際交流與合作等舉措。

根據政策工具理論模型和我國兒童用藥發展情況,本研究設定的我國兒童用藥領域政策工具名稱和具體內容詳見表1。

1.3 數據統計方法

收集政策文本,采用內容分析法對納入研究政策文件中所運用的政策工具進行歸納和統計分析:先以政策文本具體條款作為分析單元,按照“政策編號-章節-條款”進行編碼;編碼結束后,采用Excel 2019 軟件對編碼結果進行統計分析。

2 結果

2.1 我國兒童用藥相關政策文件的基本情況

本研究共收集到39 份與兒童用藥相關的國家層面政策文件,詳見表2。

表2 我國國家層面兒童用藥相關政策文本

由表2 可見,我國兒童用藥政策文件的發文主體主要是國家衛生部門和藥品監管部門(71.79%,28/39)。其中,大部分文件(76.92%,30/39)為相關部委單獨發文,而聯合發文的文件數量較少(23.08%,9/39)。39 份納入文件的發布年份分布情況見圖2。由圖2 可見,2011-2021年,我國每年都有關于兒童用藥的國家層面的政策文件發布,且近年來的發文頻次較高,充分體現出了我國對兒童用藥問題的重視。

圖2 納入政策文件的發布年份分布

2.2 各維度政策工具應用情況

對納入的39 份兒童用藥政策文件的文本內容進行編碼,共得到327條政策工具信息,其中環境型政策工具使用最多,占64.83%(212/327),其次為供給型政策工具(30.28%,99/327),需求型政策工具運用最少(4.89%,16/327),詳見表3。

表3 我國兒童用藥政策文件中政策工具的使用分布情況

2.2.1 供給型政策工具 如表3 所示,供給型政策工具中人才培養應用最多(7.95%),具體內容包括兒科醫務人員培養、兒童精神衛生和感染性疾病教育培訓、兒童合理用藥知識培訓等。例如,2016年國家衛生和計劃生育委員會、國家發展和改革委員會、教育部等發布的《關于印發加強兒童醫療衛生服務改革與發展意見的通知》指出:“通過加強兒科醫務人員培養和隊伍建設,完善兒童醫療衛生服務體系,推動兒童醫療衛生服務領域改革與創新,促進兒童醫療衛生事業發展和兒童健康目標實現”[9]。此類政策主要針對兒科醫務人員、相關專業醫務人員和兒科專業醫學生等。其次為科技與信息化支持(7.65%),主要內容包括加強兒童用藥研究、促進兒童互聯網醫療服務開展等方面。例如,2020年國家藥品監督管理局發布的《真實世界研究支持兒童藥物研發與審評的技術指導原則(試行)》是我國藥品監管機構圍繞兒童藥物臨床研究科學與規范化建設發布的第4項技術指導原則,也是藥品監管機構發布的全球首個針對真實世界研究在兒童藥物研發與審評中應用的指導性意見,對我國兒童用藥研發企業和臨床研究者具有重要的參考價值和指導意義[10]。而資金投入(4.59%)和公共衛生服務(4.28%)應用較少,其中資金投入方面主要包括對兒童健康服務網絡、人才隊伍建設、兒童健康服務的投入,公共衛生服務內容主要有兒童家庭醫生簽約服務和兒童健康管理服務等。

2.2.2 環境型政策工具 環境型政策工具中,法規與管理制度、目標規劃和策略性措施等強制型政策工具應用較多,分別占所有政策工具的25.99%、13.15%和12.84%,主要包括設定發展目標規劃,制定兒童用藥相關的管理規定、技術要求和工作制度,并采取相關鼓勵發展措施等。例如,2021 年《國務院辦公廳關于印發深化醫藥衛生體制改革2021 年重點工作任務的通知》提出,將加強兒童用藥供應保障作為增強藥品供應保障能力的重點工作之一[11]。可見,我國政府傾向于采用法規與管理制度等強制型政策工具保障兒童用藥安全,通過明確兒童用藥領域各利益相關者責任,加強管制和監督。質量評價(5.81%)、政策宣傳(4.28%)和醫保支持(2.75%)應用相對較少。

2.2.3 需求型政策工具 需求型政策工具整體運用最少(4.89%),其中組織協同運用次數最多(3.67%),反映出我國政府希望通過強化部門協作、構建兒科醫聯體建設等方式擴大兒童診療服務網絡、完善兒童醫療衛生服務體系。例如,2016 年《關于印發加強兒童醫療衛生服務改革與發展意見的通知》提出,“人力資源和社會保障部門要會同有關部門加快推進公立醫院薪酬制度改革,配合衛生計生部門指導公立醫院完善內部分配機制,調動兒科醫務人員積極性”和“加強醫療機構與康復機構協作,做好殘疾兒童早期干預”等政策措施[9]。此類政策工具旨在通過統籌有關部門或醫療機構之間的協作配合,共同促進兒童醫療服務能力的提高。國際交流與合作、服務外包的應用頻次分別僅有3 次和1 次,應用較少。

3 討論

3.1 我國兒童用藥相關政策的基本特征分析

2011年《中國兒童發展綱要2011-2020》明確提出,鼓勵兒童專用藥品研發和生產,擴大國家基本藥物目錄中兒科用藥品種和劑型范圍,完善兒童用藥目錄[3]。2014 年《關于保障兒童用藥的若干意見》[12]為近20 年來我國關于兒童用藥的第一個綜合性指導文件,是我國為保障兒童用藥安全走出的重要一步。近年來,兒童用藥問題越來越得到政府部門的重視,我國進入兒童用藥政策發布的密集期。分析政策文件的發文主體可見,國家相關部委單獨發文的文件明顯多于聯合發文的數量。然而,兒童安全用藥問題涉及到臨床使用、新藥審評、政策制定和職能監管等多方面,因此建議多部委協作共同解決兒童用藥問題。建議國家衛生部門可聯合財政部門共同制定兒童用藥領域的財政投入政策,向兒童用藥研發、兒科臨床和兒童康復等領域傾斜;可聯合醫保部門及時調整醫保藥品目錄、出臺兒童版基本藥物目錄等,以加強兒童綜合醫療保障;還可考慮聯合教育部門共同制訂兒科專業人才培養方案等,從醫療從業人員角度提高我國兒童醫療保障水平。

3.2 供給型政策工具中公共衛生服務和資金投入占比有待增加

統計結果顯示,供給型政策工具中應用最為頻繁的是人才培養,體現了我國對兒科醫務人員培養的重視。科技與信息化支持應用較多,主要包括鼓勵開展兒科臨床轉化研究、推進“互聯網+婦幼健康”、建立兒童用藥臨床數據庫等措施。其主要原因在于臨床研究是兒童用藥研發和創新的瓶頸,加強科技與信息化支持是解決兒童用藥問題的必由之路[13]。可見,我國政府較為關注兒童用藥領域的人才培養與科技發展,但公共衛生服務和基礎設施建設等公共領域工作以及保障各政策措施高效實施的資金投入也應在今后注意加強。隨著國家基本公共衛生服務項目的深入開展,我國兒童健康管理水平雖逐年提高[14],但有研究表明我國城鄉居民在各類基本公共衛生服務項目中的受益程度不同,其中兒童健康領域項目的居民受益程度最低[15]。本研究統計結果也表明,我國兒童用藥領域公共衛生服務政策工具應用較少。因此,筆者建議我國今后可鼓勵開展更多的相關領域基本公共衛生服務、兒童家庭醫生簽約服務和中醫藥公共衛生服務等,并在一定程度上向相關資源匱乏區傾斜,同時出臺輔助政策(如建立長效機制吸引人才服務基層等),以提供更優質、更全面的預防和醫療服務。基礎設施建設和資金投入是提高兒童醫療服務質量的必備要素,基礎設施建設必然需要大量資金的投入,資金投入不足可能會降低基礎設施建設的可操作性[16]。兒童用藥臨床研究難度大、費用高,充足的資金投入是推動兒童用藥科學研究和信息化建設的關鍵要素,建議相關部門可考慮設置專項科研基金加大支持力度。

3.3 環境型政策工具中激勵型政策工具應用較少

我國兒童用藥政策文本中環境型政策工具應用占比最高,其中法規與管理制度、目標規劃和策略性措施等法規管制類政策工具應用較多,而激勵型政策工具如醫保支持和政策宣傳應用較少。為解決我國兒童用藥面臨的困境、保障兒童用藥的可及性和安全性,近年來國家制定了大量的法規與管理制度,包括鼓勵研發創新、優化審評審批和加強研發技術指導等,從而在藥品供給方面繼續完善和優化,這與目前我國兒童用藥發展的實際需求相符合。但是目前我國尚未制定兒童基本藥物目錄,規范兒童用藥合理使用的政策多為原則、辦法、通知等。今后可考慮加快兒童用藥立法,出臺高位階的強制型專項法律法規,以保障我國兒童用藥政策的連貫性和系統性[17]。本研究統計結果表明,質量評價、政策宣傳和醫保支持等激勵型政策工具運用較少。兒童群體因生長發育尚不完善,其用藥具有一定的特殊性,故兒童用藥的質量評價也應謹慎對待。藥品臨床綜合評價是我國政府推動開展的開拓性創新工作。2022年6月,我國國家藥物和衛生技術綜合評估中心、國家兒童醫學中心及國家衛生健康委藥具管理中心聯合發布了《兒童藥品臨床綜合評價技術指南(2022 年版 試行)》,有望為我國兒童藥品的臨床綜合評價提供指導[18]。但該指南才剛剛發布,我國兒童藥品的臨床綜合評價工作也剛起步,其具體應用效果還有待實踐證明。另外,加強兒童用藥政策宣傳工具的應用也非常重要。藥品許可持有人及醫療機構、社會藥店等均應重視兒童用藥的安全宣傳工作,藥品許可持有人應重視兒童用藥研究,進一步明確兒童用藥的適應證、用法用量和不良反應,及時修訂和完善藥品說明書;醫療機構和社會藥店等應加強臨床用藥安全宣傳,提高全民健康意識。最后,在醫保支持方面,醫保部門應及時將兒童適宜劑型和規格納入基本醫療保險支付范圍,切實發揮醫療保險對兒童用藥的保障功能。

3.4 需求型政策工具應用缺乏,兒童用藥發展缺乏拉動力

需求型政策工具對于開拓兒童用藥市場、拉動兒童用藥的需求和發展具有重要意義,其作用力較供給型和環境型政策工具更為直接。但本研究發現,需求型政策工具應用最少,其中組織協同應用較多,即政府傾向于各部門的統籌協調和分工合作來拉動需求,而國際合作與交流、服務外包應用較少。建議今后我國可考慮鼓勵生產企業與兒童用藥技術發展成熟的國家積極開展國際合作,通過委托生產、簽訂技術轉讓協議和建立合資公司等方式來解決我國兒童藥品研發的難題;鼓勵國內科研機構開展國際合作與交流,學習國外兒童用藥研發、臨床試驗、監管等方面的先進經驗,積極開展兒童用藥海外研發與高端人才聯合培養等。服務外包指通過政府購買服務等方式,支持社會辦兒童專科醫療機構為兒童提供基本醫療衛生服務[19]。推廣服務外包不僅能夠提高社會辦醫的積極性,還有利于滿足兒童群體多樣化的健康需求,是重要的促進兒童健康的政策工具。總之,需求型政策工具對兒童用藥的發展起到拉動作用,該類政策工具的缺乏會使兒童用藥的發展缺乏拉動力。

4 結語

我國的兒童用藥事業發展正處于起步階段,需要國家出臺相關政策給予正確引導。在兒童用藥發展領域,建議我國可優化供給型政策工具,增加資金投入和公共衛生服務工具的運用;調整環境型政策工具,加快兒童用藥立法,增加激勵型政策工具占比;重視需求型政策工具,加強兒童用藥領域國際交流和服務外包的運用,形成政策的有效拉動力。在兒童用藥相關的決策過程中,相關部門應以政策目標為中心,統籌規劃各項政策工具的使用,協調3種政策工具及其次級政策工具的使用比例,從而增強政策工具的能動性,形成政策合力,共同促進我國兒童用藥事業的發展。