熱敏灸聯合針刺治療面神經炎急性期患者的療效觀察

周正寶 潘 登 俞襄玲 王 芳 楊 駿

(1.安徽中醫藥大學附屬銅陵市中醫醫院,安徽 銅陵 244000;2.安徽中醫藥大學第一附屬醫院,安徽 合肥 230000)

面神經炎又稱為面神經麻痹,主要為面部表情肌群運動障礙,臨床表現為額紋消失、口眼歪斜等,無法完成皺眉、閉眼等動作[1]。面神經炎的發病機制較為復雜,可分為中樞性和周圍性兩種[2]。中樞性面神經炎多由腦外傷、腦血管病、腦腫瘤等引起,而周圍性面神經炎多由炎癥、病毒、血運3種因素引起[3-4]。面神經炎不僅給患者帶來疼痛等不適感,也影響患者面部美觀和生活質量[5]。面神經炎在中醫學屬于“中風-中經絡”范疇,不少學者利用針灸對面神經炎患者進行治療,但效果并不理想,因此如何提高急性面神經炎的療效是中醫研究的重點[6-7]。有中醫學者研究顯示[8],熱敏灸在治療急性面神經炎中具有較好效果。急性面神經炎在中醫里分風寒和風熱型,根據中醫辨證治療原則,不同證型的患者針灸治療穴位選擇也不同。本研究對面部神經炎急性期患者采用熱敏灸聯合針刺療法治療,分析對患者的影響,進一步為中醫治療急性面神經炎提供理論依據。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 納入標準:經檢查和診斷符合《神經病學》[9]中面部神經炎診斷標準;首次發病;單側發病;自愿參加本次研究;符合針刺、熱敏灸治療適應證;同意進行中醫治療;處于急性發作期。排除標準:由小腦橋腦角病變、面神經鞘瘤等引起的繼發性面部神經炎者;妊娠和哺乳期女性;有精神異常等無法配合研究者;同時參與其他研究者。

1.2 病例資料 選取2019年4月至2021年4月筆者所在醫院收治的84例面神經炎急性期(風寒證)患者作為研究對象,本研究經本院醫學倫理委員會批準通過。按隨機數字表法將患者分為對照組與觀察組各42例。對照組中男性23例,女性19例;年齡23~58歲,平均(41.40±5.20)歲;病程 1~5 d,平均病程(2.20±0.40)d;發病部位左側20例,右側22例。觀察組中男性22例,女性20例,年齡22~59歲,平均(41.80±5.40)歲;病程 1~6 d,平均(2.40±0.50)d;發病部位左側21例,右側21例。兩組患者上述資料(性別、年齡、病程以及發病部位)對比差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 對照組患者給予西醫常規治療,給予地塞米松(天津藥業集團有限公司,國藥準字H12020686,規格0.75 mg/片)0.75 mg和地巴唑(天津力生制藥股份有限公司,國藥準字H12020227,規格10 mg/片)10 mg口服治療,每日3次。肌注維生素B1100 mg、維生素B6100 mg以及維生素B12500 μg,每日1次。共治療30 d。觀察組采用熱敏灸聯合針刺療法治療。熱敏灸:選穴翳風、顴髎、地倉、聽宮等穴位,用艾灸查探穴位,患者感受到發生透熱、擴熱、傳熱、局部不熱遠部熱、表面不熱深部熱等任何一種感覺時,即為腧穴熱敏化,選擇最敏感的兩個穴位進行單點懸灸,每5 min撣灰1次,不超過10 s,艾灸與皮膚保持足夠熱度的距離,待熱敏感消失后停灸。每日1次,10次為1個療程,治療3個療程。針刺:輕刺患側列缺、風池、外關、迎香、陽白、顴髎;7 d后中等刺激針刺患側陽白透魚腰、地倉透頰車、攢竹透魚腰、迎香、牽正、顴髎、夾承漿、風池、外關、雙側合谷穴。采用平補平瀉手法進行針刺,提插捻轉,得氣后留針30 min,每10分鐘行針1次,10 d為1個療程,治療3個療程。

1.4 觀察指標 觀察兩組患者治療效果、中醫癥狀積分、面神經功能、疼痛持續時間、面部和耳后溫差以及不良反應情況。中醫癥狀積分包括額紋消失、眼裂閉合、面部表情以及口角歪斜4項,每項0~3分,分值越高,癥狀越嚴重[10]。采用 House-Brackmann(H-B)面神經功能分級對患者面神經功能進行評估[11],量化評分0~100分,分級Ⅰ~Ⅵ級,分值越高,級別越低,面神經功能越好。采用FIZO MTI-X7PRO醫用紅外線成像儀對患者進行面部和耳后溫度測定,治療前后均測定3次,取平均值,計算治療前后的溫差。

1.5 療效標準 根據《臨床疾病診斷與療效判斷標準》[12]擬定。顯效:治療后患者雙側眼部、鼻唇溝、額紋對稱,面神經功能評分達到I級。有效:治療后患者雙側眼部、鼻唇溝、額紋基本對稱,面神經功能提升≥1級。無效:治療后患者雙側眼部、鼻唇溝、額紋仍不對稱,面神經功能無提升。

1.6 統計學處理 應用SPSS18.0統計軟件,計量資料以()表示,采用t檢驗,計數資料用百分比表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

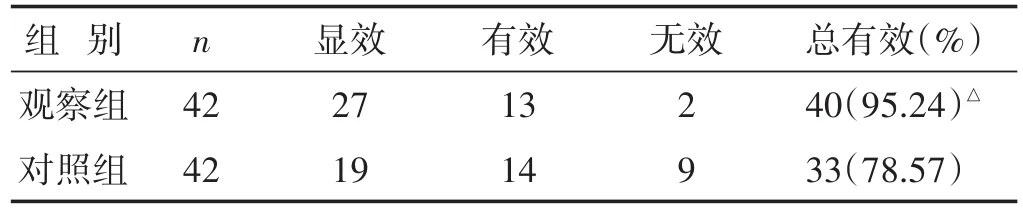

2.1 兩組臨床療效比較 見表1。觀察組總有效率明顯高于對照組(P<0.05)。

表1 兩組臨床療效比較(n)

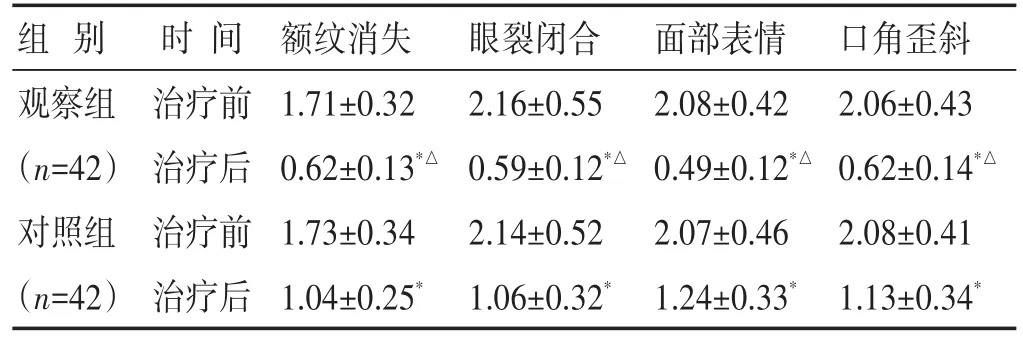

2.2 兩組治療前后中醫癥狀積分比較 見表2。治療后兩組患者額紋消失、眼裂閉合、面部表情以及口角歪斜積分均低于治療前(P<0.05),觀察組顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

表2 兩組治療前后中醫癥狀積分比較(分,±s)

表2 兩組治療前后中醫癥狀積分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。下同。

組別觀察組(n=42)對照組(n=42)時間治療前治療后治療前治療后額紋消失1.71±0.32 0.62±0.13*△1.73±0.34 1.04±0.25*眼裂閉合2.16±0.55 0.59±0.12*△2.14±0.52 1.06±0.32*面部表情2.08±0.42 0.49±0.12*△2.07±0.46 1.24±0.33*口角歪斜2.06±0.43 0.62±0.14*△2.08±0.41 1.13±0.34*

2.3 兩組治療前后面神經功能、疼痛持續時間、面部和耳后溫差比較 見表3。治療后觀察組H-B評分大于對照組,疼痛持續時間短于對照組,面部和耳后溫差小于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。

表3 兩組治療前后面神經功能、疼痛持續時間、面部和耳后溫差比較(±s)

表3 兩組治療前后面神經功能、疼痛持續時間、面部和耳后溫差比較(±s)

組別觀察組(n=42)對照組(n=42)時間治療前治療后治療前治療后H-B評分(分)44.52±6.19 80.64±8.82*△44.65±6.28 61.72±8.34*疼痛持續時間(d)9.33±2.38 2.25±0.62*△9.27±2.34 5.16±1.37*面部溫差(℃)0.25±0.09 0.13±0.03*△0.26±0.08 0.19±0.06*耳后溫差(℃)0.55±0.14 0.16±0.04*△0.52±0.13 0.31±0.07*

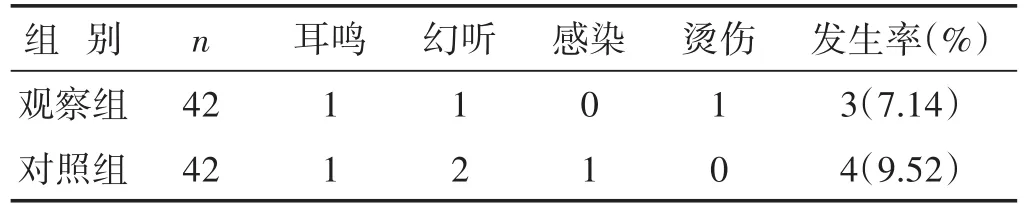

2.4 兩組不良反應比較 見表4。兩組患者不良反應包括耳鳴、幻聽、感染以及燙傷。觀察組發生率與對照組差異無統計學意義(P>0.05)。

表4 兩組不良反應比較(n)

3 討論

急性面神經炎屬于中醫學“中風”范疇[13-14],多是由于脈絡空虛、風寒之邪浸入陽明、少陽脈絡等,引起經氣阻滯、經脈失養,導致面神經炎的發生。

針灸是目前中醫治療面神經炎的首選方案,分為針刺和灸療,通過針灸治療,能改善患者面部肌群局部血液循環,消除炎癥狀態,解除血管痙攣,從而恢復患者面神經功能[15]。在中醫治療中講究辨證施治,通過分辨患者的不同證型給予針對性治療[16]。根據中醫辨證分型原則,中醫里將面神經炎分為風寒型和風熱型[17]。風寒型面神經炎多由正氣虛弱,頭部受風寒之邪入侵,寒凝血瘀,導致面神經炎的發生。風寒型面神經炎患者多有面部或耳后受涼現象,以寒邪客絡為主,病位表淺,因此在治療時講究使用針刺中的淺刺[18]。而風熱型面神經炎多由風熱外邪侵入所致,正氣不足、脈絡空虛,風熱之邪侵襲面部經絡,引起面神經炎的發生。患者表現為患側面肌縱緩不收,鼻干、咽痛、眼燥等,耳后疼痛較為明顯。在使用針刺治療時講究平補平瀉手法進行治療[19]。但目前多數學者認為[20-21],單一的針刺治療患者遠期療效不佳,復發率較高。而對于急性期面神經炎患者來說,由于急性期面神經炎管炎癥反應劇烈而引起水腫,病變解剖部位較深,針灸難以達到病變部位,導致治療效果不佳。熱敏灸是中醫學中的一種灸法,出自《黃帝內經》,與傳統的溫和灸相似,均是在穴位表面進行懸灸。但不同之處在于熱敏灸通過懸灸療法,達到探感定位、辨敏施灸的效果,從而達到消敏之效,使面部肌肉得以濡養溫煦,解除局部肌肉痙攣,疏通局部經絡,恢復面部神經功能[22-23]。本文對我院急性面神經炎患者進行熱敏灸聯合針刺療法,結果顯示,觀察組治療總有效率高達95.24%,明顯高于對照組的78.57%,結果提示觀察組治療效果優于對照組。在觀察兩組患者中醫癥狀積分時發現,觀察組額紋消失、眼裂閉合、面部表情以及口角歪斜積分均低于對照組,結果提示觀察組對患者臨床癥狀改善更明顯。這是由于觀察組患者以風池、列缺、外關等祛風穴位為主,采用先瀉后補的施針手法,從而起到疏風散寒作用,有效防止邪氣侵入,緩解經絡瘀阻,從而改善臨床癥狀[24]。在觀察兩組患者面神經功能、疼痛持續時間、面部和耳后溫差時發現,觀察組H-B評分大于對照組,疼痛持續時間短于對照組,面部和耳后溫差小于對照組。提示觀察組治療效果更佳,面神經功能恢復更好,疼痛時間更短,減小面部和耳后溫差。原因在于觀察組患者采用熱敏灸治療,熱敏灸能通過充分燃燒艾灸,定位熱敏化腧穴,熱效應使人體局部組織溫度升高,直接作用于病灶部位,使水腫吸收,炎癥消退。還有學者發現[25],熱敏灸的熱感直達穴位,可起到激發經氣、振奮陽氣、疏通經絡、祛除寒邪之效,因此患者面神經功能恢復更好,疼痛緩解更徹底,面部和耳后溫差更小。在觀察兩組患者不良反應時發現,觀察組、對照組不良反應發生率并無差異,提示中醫熱敏灸和針刺治療不良反應較少,安全性較高。

綜上所述,熱敏灸聯合針刺療法對面神經炎急性期(風寒證)患者治療效果較好,能明顯改善患者臨床癥狀和面神經功能,縮短疼痛時間,減少面部和耳后溫差,且不良反應少,安全性高。