正挑丁壩區魚類棲息地水力生境指標分布特征數值模擬

姜 利,鄧曉龍,鐘 亮,2,陳鏡元,鐘雪怡,劉相乾,付 強

(1.重慶交通大學 河海學院,重慶 400074;2.重慶交通大學 國家內河航道整治工程技術研究中心,重慶 400074)

丁壩是常見的河道整治建筑物,具有改善航道、維護河相和保護水生態等作用。根據丁壩軸線與水流交角的不同,可將丁壩分為上挑丁壩、下挑丁壩和正挑丁壩3種,其中正挑丁壩軸線與水流方向呈90°交角,該類丁壩在航道整治工程中應用廣泛。丁壩修建后形成的周圍緩流區是魚類生存棲息的重要場所[1],在一定程度上對魚類生境具有改善作用[2-3],開展丁壩區魚類棲息地水力生境指標的分布特征研究,對河道魚類資源保護和生態航道工程建設等具有重要意義。

魚類生活棲息地包括“三場一通道”[4],即產卵場、索餌場、越冬場以及連接不同生活階段水域的洄游通道,其中產卵場是重要且敏感的魚類棲息場所。為評估魚類與棲息地之間的關系,陳明千等[5]考慮魚類產卵場不同的水力學特性,結合各水力參數對魚類產卵的生態學意義,提出了以幾何形態特征、水體運動學特征及水體動力學特征為要素層,以水深、流速、流速梯度、動能梯度及渦量為指標層的魚類產卵場水力生境指標體系;馬里等[6]將魚類棲息地水力學指標分為幾何特征、運動學特征、動力學特征及無量綱量4類;楊宇等[7]將描述棲息地特征的水力學變量劃分為水流特征量、河道特征量、無量綱量以及復雜流態特征量;柏海霞等[8]將四大家魚產卵場水力學指標分為水流運動特征指標和能量特征指標兩大類;易雨君等[9]基于四大家魚的繁殖特性分析,建立了水位變幅、流速及水溫的適宜度曲線,構建了家魚的棲息地適宜度方程。目前已有部分學者將魚類產卵場水力生境指標應用于整治工程河段的生境評價中,比如,趙尚飛等[10]、Kolden等[11]應用水生生物棲息地模型,研究了順直河道和丁壩河道不同流量條件下的魚類棲息地適宜性;蔣寧等[12]通過河道魚類棲息地適宜度數學模擬,評估了東流水道丁壩整治工程對四大家魚產卵繁殖的影響;鐘亮等[13]探討了山區彎曲河道四大家魚產卵棲息地適宜度的分布特征,闡明了適宜度指標在彎道中的分布規律;譚燕平等[14]以雅礱江錦屏大河灣減水河段中魚類棲息地為例,得出目標物種對水深及流速的適宜性曲線,定性描述了魚類適宜棲息地分布隨流量變化的關系。

綜上所述,現有研究主要針對魚類水力生境指標參數表達,以及適宜度指數在整治工程區魚類生境評估中的應用,而關于其他魚類水力生境指標在丁壩區的分布規律等問題的研究還鮮有涉及。為此,本文以淡水養殖中重要經濟魚類四大家魚為代表,基于三維水流數值模擬資料,研究正挑丁壩區魚類棲息地關鍵水力生境指標(流速、流速梯度、動能梯度、流速適宜度等)的分布特征。研究成果將有助于豐富丁壩區魚類棲息地水力生境指標分布問題的認識,并為河流棲息地評價及魚類生境保護提供理論基礎。

1 數值模擬

1.1 控制方程

采用三維水流數學模型開展研究,模型的基本控制方程見式(1)—(4)。

a)連續性方程。

(1)

b)動量方程。

(2)

式中t——時間;Vf——可流動的體積分數;ρ——流體密度;p——作用在流體上的壓力;Gx、Gy、Gz——x、y、z向的重力加速度;fx、fy、fz——x、y、z向的黏滯力加速度。

c)RNGk-ε模型。

紊動能k方程:

(3)

紊動能耗散率ε方程:

(4)

(5)

式中μ——分子黏性系數;μt——紊流黏性系數;αk、αε——湍動能和耗散率對應的Prandtl數;Gk——紊動能產生項;β、η0、C1ε、C2ε——經驗常數。

1.2 模型驗證

模型驗證采用周鑫靖[15]的水槽試驗資料,矩形試驗水槽的尺寸為48 m × 2 m × 1 m(長×寬×高),底坡為5‰,其中側面與底面均采用混凝土抹面。丁壩設于水槽左岸,距水槽進口28 m;丁壩長0.8 m,厚0.1 m,高0.5 m。試驗段共布置了7個觀測斷面(CS1—CS7),其中斷面CS3位于丁壩軸線處,上游斷面CS1—CS2距壩軸分別為75、25 cm,下游斷面CS4—CS7距壩軸分別為25、50、100、150 cm,觀測斷面布置見圖1a。各斷面沿水槽寬度方向均布置了11條測流垂線,垂線間距為20 cm(其中近岸垂線距同側邊壁約5 cm),各垂線上均布置了7個流速測點,測點間距為4.5 cm,流速測點布置見圖1b。

a)水位驗證。選用水槽左岸(L)、中軸(M)和右岸(R)3條縱向水位線進行驗證,結果見圖2。由圖可見,數模計算與實測值的符合程度較好,水面線走勢總體吻合,水位偏差很小,基本在0.05 cm以內。

a)觀測斷面

b)流速測點

a)左岸

b)中軸

c)右岸

b)垂線流速分布驗證。相較縱向流速,橫向和垂向流速較小,這里主要驗證縱向流速的垂線分布。局限于篇幅,圖3只給出了丁壩斷面(CS3)上3條代表垂線(7、8、9號)的縱向流速分布驗證情況,由圖可知,計算與實測流速大小偏差一般小于0.005 m/s,垂線分布較為吻合。

a)7號

b)8號

c)9號

c)平面流場驗證。基于水槽試驗情況,圖4給出了距槽底為0.33H和0.67H的水平層流場,其中H為丁壩斷面平均水深,驗證顯示,計算與實測流場的流速分布形態接近,流向基本一致,較好揭示了丁壩束流作用下的壩頭流線彎曲和壩后回流。

綜上,驗證結果顯示數模計算的水位和流速與實測值較為吻合,說明本文采用的數學模型是合理的,結果準確性較好,可用至下一步研究。

a)0.33H

b)0.67H

1.3 計算條件

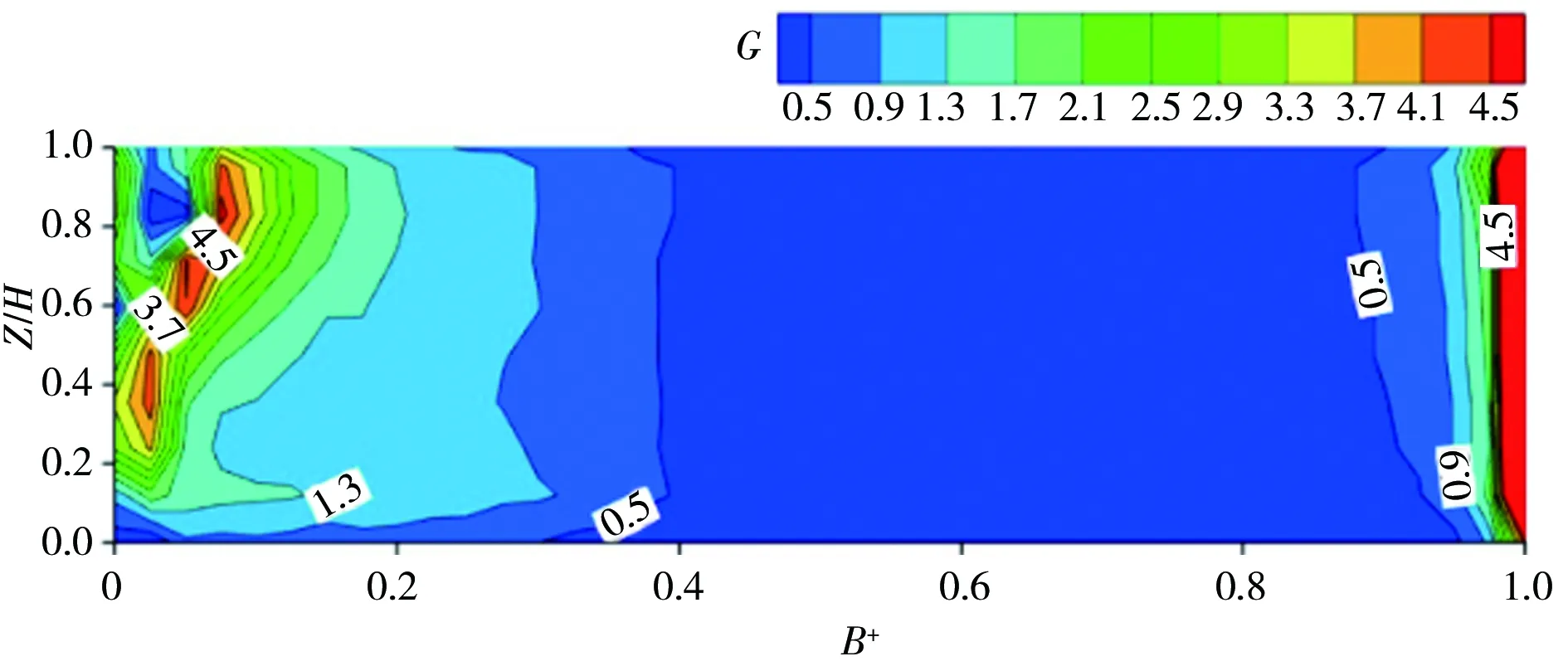

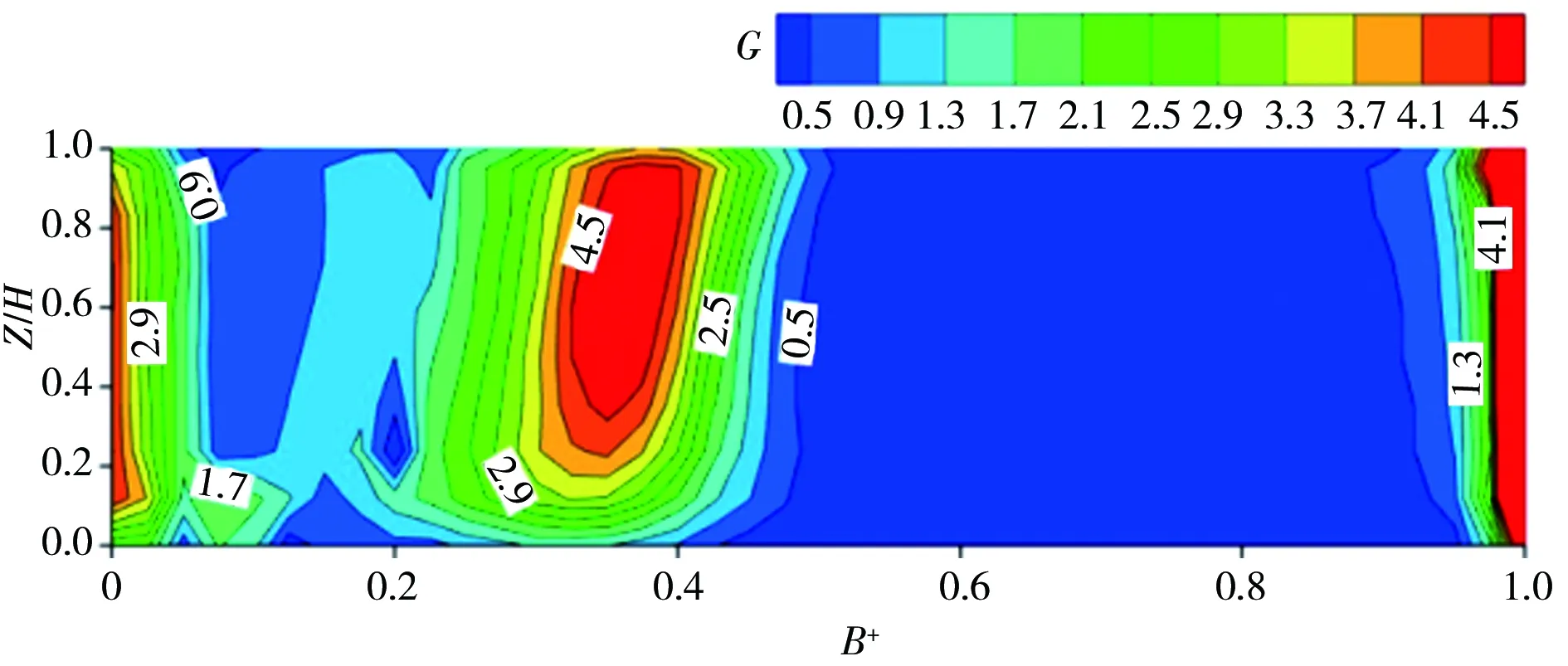

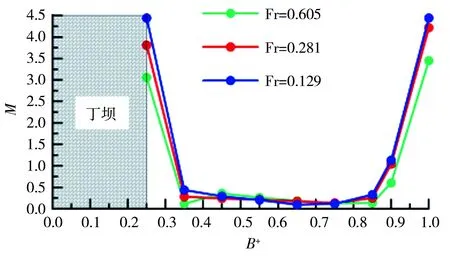

本研究采用的水槽尺度與前文驗證時保持一致,丁壩長50 cm、厚10 cm、高50 cm,模型邊壁和底部糙率均為0.014;在笛卡爾坐標系下采用均勻網格對水槽及丁壩模型進行剖分(圖5),網格尺寸為0.025 m3,單元數約450萬個,丁壩處采用局部嵌套處理,加密網格尺寸為0.012 5 m3,網格數約1.5萬個。初始時間步長為0.001 s,最小時間步長為1 × 10-9s。參考現有研究,選取弗勞德數Fr范圍( 0 圖5 水槽及丁壩網格剖分 表1 數模計算工況 本文以魚類產卵場水力生境指標為分析重點。研究表明,在魚類產卵場水力生境指標中,流速作為關鍵指標,適宜的流速可刺激魚類產卵,并防止漂流性魚卵下沉[5,9];流速梯度對魚類體外受精有直接影響,魚類產卵常常選擇流速梯度大、水流混亂度高的水域,同時流速梯度影響著水域中營養物質的混摻,能反映魚類覓食位置的特征[5,16];動能梯度可反映魚類空間位置變化所需的能量消耗[5,8];流速適宜度是描述魚類對產卵場適應性的重要指標,對選擇魚類產卵棲息地有著重要參考意義[10]。因此,本文將重點探討流速、流速梯度、動能梯度和流速適宜度的分布特征,各參數的表達式、生境學意義和適宜閾值見表2。 表2 水力生境指標 為分析魚類水力生境指標沿水流方向的變化情況,研究中設置了6個剖面(CS1—CS6),其中丁壩位于剖面CS3,剖面CS1、CS2分別位于丁壩上游1.0、0.5 m處,剖面CS4、CS5、CS6分別位于丁壩下游0.5、1.0、1.5 m處。圖6給出了不同水深層的流速分布圖,其中X為距丁壩的距離,從左至右為水流正方向,結果顯示:①受丁壩的阻水和挑流作用,丁壩水流可分為壅水區、回流區、主流區和恢復區[15],其中AB曲線的縱向流速為0,CD曲線內側為回流區,外側為主流區;②當來流量一定時,隨弗勞德數Fr的增大,水流流速增大,丁壩對水流的束窄能力減弱,主流高速區逐漸向丁壩岸側移動,受其影響,壩后回流區逐漸被壓縮,回流寬度逐漸減小;③Fr<2時,因水流流速較小,在丁壩上游側會出現一個明顯的角渦,且隨著水深的增加,角渦結構逐漸變弱;④水流靠近丁壩時產生繞流,丁壩附近流線發生彎曲,隨著流線曲率半徑的變化,主流區水流沿程從急變流變為漸變流,并在丁壩下游較遠處逐漸恢復為均勻流。⑤各水深層丁壩壩頭附近均有滿足四大家魚適宜產卵的流速(v>0.25 m/s),與已有研究[2]發現壩后河道表層和中下層均能為魚類提供產卵棲息環境結論較為一致。 a)Fr=0.129(表層) b)Fr=0.281(表層) c)Fr=0.129(中層) d)Fr=0.605(表層) e)Fr=0.129(底層) f)Fr=0.129(表層) 圖7以工況3為例,給出了沿程各剖面合流速沿水槽寬度方向梯度G(簡稱“流速梯度”)的分布云圖,圖中相對槽寬B+=y/B,y為距水槽左岸的距離,B為水槽寬度(B=2 m),結果顯示:①丁壩上游剖面(CS1、CS2)流速梯度G沿槽寬呈“兩岸大、中間小”分布,水槽左岸和右岸G的最大值約4.5,而在水槽中部,G值約為0.5,這主要是由于水槽邊壁摩擦阻力較大,邊壁附近的流速沿槽寬分布不均勻,而水槽中部邊壁摩阻作用明顯減小,流速分布相對均勻;②丁壩剖面CS3的流速梯度G沿槽寬分布與丁壩上游剖面基本一致,壩頭附近B+=0.25~0.30區段存在流速梯度G的高值區,約為4.5;③丁壩下游剖面(CS4、CS5、CS6),壩后回流區左岸流速梯度G沿程逐漸增大,G最大值分別為1.7、2.5和2.9;丁壩壩頭附近B+= 0.25~0.40區段存在近似橢圓狀的流速梯度高值區,G≈4.5,這與丁壩束窄過水斷面、改變了流速分布的均勻性有關;水槽右岸流速梯度高值區的數值及范圍與上游剖面總體一致,沿程基本保持不變。 圖8以丁壩上游剖面CS1、丁壩剖面CS3和丁壩下游剖面CS5為例,給出了各工況的流速梯度垂線平均值沿槽寬的變化,可見:①各剖面的流速梯度垂線平均值G隨弗勞德數Fr的減小而增大;②從上游至下游,各剖面水槽右岸沿槽寬的G值變化率幾乎一致,至右邊壁達到最大;③各剖面水槽左岸的G值變化率不盡相同,丁壩上游剖面CS1的G值沿槽寬呈兩段式線性遞減,在B+=0.1處,G值遞減速率變緩;丁壩剖面CS3的G值沿槽寬線性遞減,在B+=0.35處,因主流高速區流速變化較小,G值趨于0;受壩后回流區的影響,丁壩下游剖面CS5的G值沿槽寬線性遞減,在B+=0.15~0.35區段線性遞增,隨后又線性遞減,且兩次遞減速率幾乎相等;④綜合工況1~3,G>2的區域主要集中在水槽左右兩岸和丁壩壩頭附近,由前文可知,適合四大家魚產卵棲息的區域在丁壩壩頭附近,而該處又為G的高值區,這與文獻[8]的結論一致。 a)CS1 b)CS2 c)CS3 d)CS4 e)CS5 f)CS6 a)CS1 b)CS3 c)CS5 動能梯度M是流速梯度的能量表現形式,不僅可用來描述魚類在水中移動至某個位置所需能耗,而且能衡量魚類對產卵場的適應程度。圖9給出了工況3下沿程各剖面動能梯度M沿槽寬的分布云圖,圖10以剖面CS1、CS3、CS5為代表,給出了各工況的動能梯度垂線平均值沿槽寬的變化,結果顯示:①丁壩上游剖面(CS1、CS2)的動能梯度M沿槽寬分布與流速梯度G類似,但M在左岸的變化幅度較右岸小,左岸M的最大值分別為1.7、1.3,右岸值約為4.5,這是由于丁壩的阻水作用使上游形成壅水區,丁壩迎流側水流流速減小,動能梯度也隨之減小;②丁壩剖面CS3、丁壩下游剖面(CS4、CS5、CS6)的動能梯度M分布特征與流速梯度G幾乎一致,其中下游剖面左岸的M變化與G不同,M在左岸很小且沿程幾乎不變;③各剖面的動能梯度垂線平均值M隨弗勞德數Fr減小而增大,除上下游剖面的水槽左岸側不同,剖面CS1、CS3和CS5的動能梯度垂線平均值M沿槽寬的變化與G也一樣。 d)CS4 e)CS5 f)CS6 a)CS1 b)CS3 c)CS5 為研究魚類的棲息地適宜性,本文以流速適宜度Su代表四大家魚棲息地的適應性特征,由四大家魚流速適宜性曲線可知[4],Su>0.8的區域適合魚類產卵棲息。圖11以工況3為代表,給出了沿程各剖面流速適宜度Su沿槽寬的分布云圖,結果表示:①丁壩上游剖面(CS1、CS2)流速適宜度Su呈“中間大、兩岸小”分布,主流區Su>0.8的范圍較大,水槽邊壁處Su值較小;受丁壩的阻水作用,丁壩迎流側水流逐漸變緩,水深方向的角渦逐漸弱化,左岸較小的Su值區也逐漸向右岸偏移;②丁壩剖面CS3、下游剖面(CS4、CS5、CS6)主流區Su>0.8的范圍呈“凹”型分布,下游剖面因回流區流速較小,丁壩橫截面積范圍內的Su值也很小,最大約為0.3;③受丁壩附近下潛流的影響,從水槽表層至底層,壩后主流高速區沿水流方向逐漸被壓縮,受其影響,Su>0.8的范圍逐漸向水槽底部、右岸收縮。 圖12給出了各工況下代表剖面CS1、CS3、CS5的流速適宜度垂線平均值沿槽寬的變化,可見:①丁壩上游剖面CS1的流速適宜度垂線平均值Su隨弗勞德數Fr增大而減小,丁壩CS3、丁壩下游剖面CS5的Su隨Fr增大而增大;②受水槽邊壁摩阻應力影響,Su較小值處于水槽左右岸邊壁附近,且丁壩下游剖面CS5回流區的Su變化也極小;③Su>0.8的區域隨主流高速區的范圍變化而變化,一般在B+=0.20~0.95,其中CS5的Su最大值出現在B+=0.35處。 a)CS1 b)CS2 c)CS3 d)CS4 e)CS5 f)CS6 a)CS1 b)CS3 c)CS5 本文初步探討以上魚類水力生境指標在丁壩區的分布特征,結合已有研究成果發現,丁壩壩頭附近區域可作為實際工程應用的重點關注區域,該區域的水流結構能為產漂流性卵魚類營造合適的產卵環境。需要注意的是,采用丁壩進行生境修復時,需考慮水溫、水文過程、丁壩間距等因素的共同影響,并結合魚類全生命周期的棲息地調查資料,經深入分析后才能使航道整治工程對魚類棲息環境的影響達到最小,甚至增加魚類的可棲息范圍。 a)隨弗勞德數Fr的增大,水流流速增大,主流區逐漸向丁壩岸側移動,壩后回流區的寬度逐漸減小;當Fr<2時,丁壩上游側會出現一個明顯的角渦,且隨水深增大,角渦結構逐漸變弱;因丁壩繞流,隨流線曲率半徑的變化,壩后主流區水流沿程從急變流變為漸變流,并逐漸恢復為均勻流。 b)丁壩上游剖面的流速梯度G沿槽寬呈“兩岸大、中間小”分布;下游剖面水槽左岸的G沿程逐漸增大,水槽右岸的G較大且沿程變化較小,壩頭附近B+=0.25~0.40區段存在近似橢圓狀的G高值區;丁壩剖面的G高值區出現水槽右岸及壩頭附近B+=0.25~0.30區段;隨弗勞德數Fr的增大,各剖面的流速梯度垂線平均值G逐漸減小,其中G>2的區域主要集中在水槽左右兩岸和丁壩壩頭附近。 c)丁壩上游至下游剖面水槽左岸的動能梯度M均較小,壩頭及水槽右岸的M分布與G相似;隨Fr的增大,各剖面的動能梯度垂線平均值M逐漸減小,其中M較大的區域也主要集中在水槽右岸及丁壩壩頭附近。 d)丁壩上游剖面的流速適宜度Su沿槽寬呈“中間大、兩岸小”分布,其中主流區Su> 0.8的范圍較大;受丁壩附近下潛流的影響,丁壩至下游剖面Su>0.8的分布呈“凹”字型;隨Fr的增大,丁壩上游的流速適宜度垂線平均值Su逐漸減小,丁壩至下游剖面的Su逐漸增大,其中Su> 0.8的區域一般在主流區,而回流區的Su一般小于0.3。

1.4 分析方法

2 結果與討論

2.1 流速

2.2 流速梯度

2.3 動能梯度

2.4 流速適宜度

3 結論