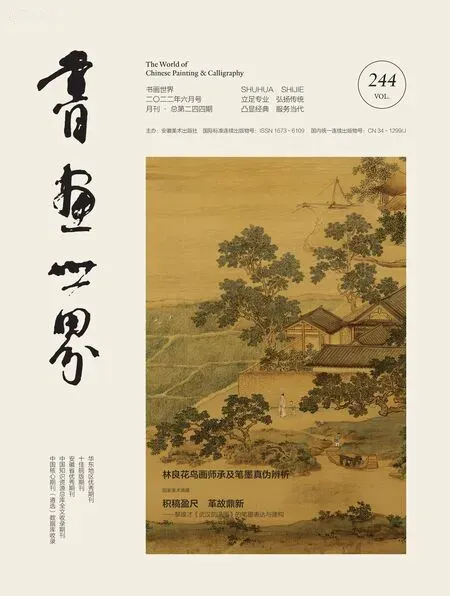

硯邊隨筆

文_劉靜

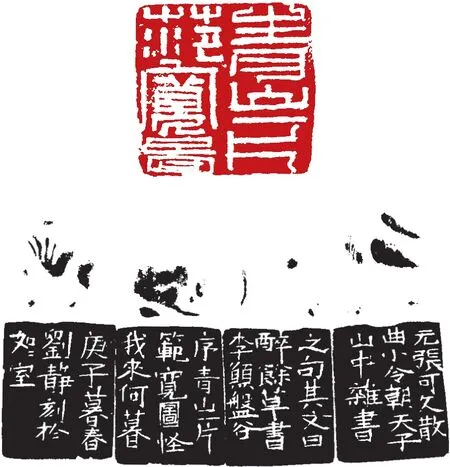

劉靜 微雨從東來 好風與之俱3cm×3cm2022

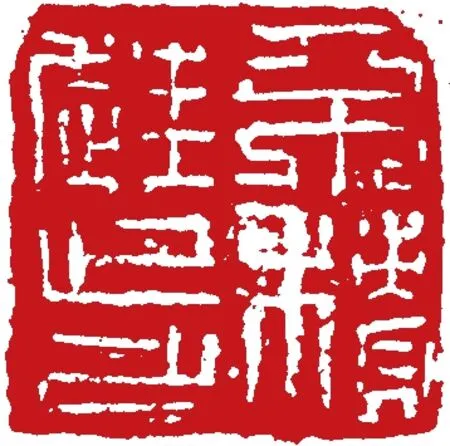

劉靜 不積跬步3cm×3cm2022

“天下萬物生于有,有生于無。”老子的這種辯證哲學觀點,提出了一個關鍵概念——轉換。篆刻創作的過程,就踐行了由這種哲學觀點導出的轉換概念,如文字的轉換,也就是我們講的入印文字的“印化”,再如表現方法的轉換,我們要把經過臨摹學習到的觀念、技法轉換成新的營養并應用到個人的作品創作中。這僅是針對“轉換”列舉的兩個很基礎的例子,然而基礎也好,生發也罷,“轉換”的確是創作中不可或缺的一個過程。明代是印論成就的高峰期,明人論印以大匠造屋比喻章法,在大匠造屋階段,首先要確定風格,然后根據風格特點分朱布白,也就是做好章法的安排;之后屋子建成了,也就進入了裝修及軟包設計階段,我們借助刀法的使用及其與書寫感的關聯融合、肌理表現等手段傳達作品的意蘊、趣味、風格等,從而去實現傳承與創新。

劉靜 暮伴釣魚人2cm×2cm2022

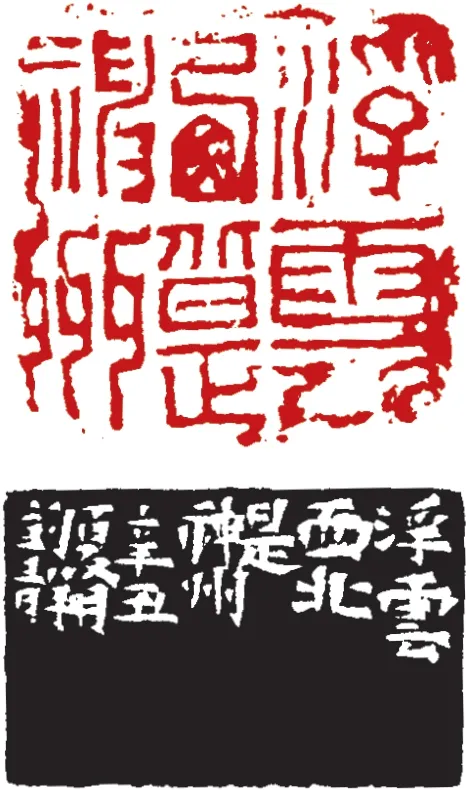

劉靜 浮云西北是神州(附邊款)3.8cm×3.8cm2021

在《小窗幽記》中,有一些文字是很容易將人引入佳境的。“凈幾明窗,一軸畫,一囊琴,一只鶴,一甌茶,一爐香,一部法帖;小園幽徑,幾叢花,幾群鳥,幾區亭,幾拳石,幾池水,幾片閑云。”諸如此類,沁人心脾,益人心智,抑或發人深省。我們生于鬧市之中,渴望心中寧靜,只有內心真正寧靜,才能更好地參悟體會,從而生發感受,進而直抒胸臆,如此,寫意精神便有了表達的載體。

劉靜 美意延年3cm×3cm2021

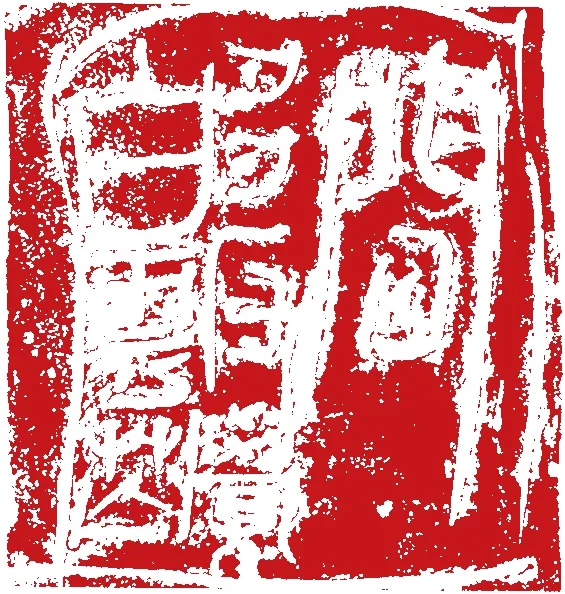

劉靜 閑多反覺白云忙(陶印)5cm×4.8cm2021

劉靜 詩到無人愛處工2.5cm×2.5cm2020

劉靜 高樹臨清池5cm×5cm2020

劉靜 水邊籬落忽橫枝(附邊款)3.2cm×3.2cm2022

劉靜 桂花香插少年頭(附邊款)3.8cm×3.8cm2021

劉靜 青山一片范寬圖(附邊款)3cm×3cm2020

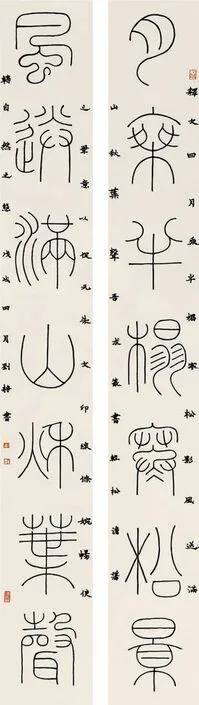

劉靜 月乘風送七言聯138cm×17cm×22018

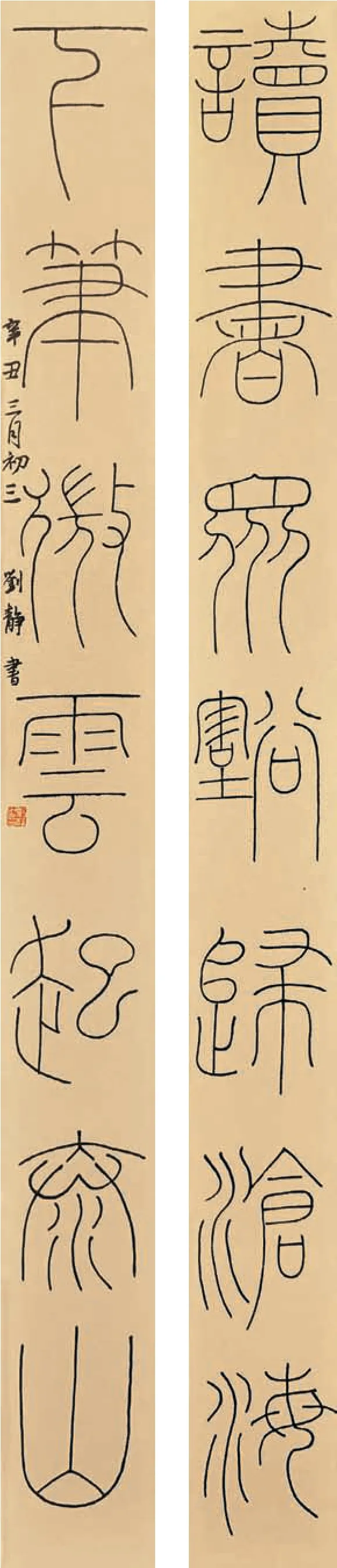

劉靜 讀書下筆七言聯180cm×24cm×22021

我們于藝術作品中寄情托意,是一種痛快的表達。唐孫過庭給寫意定義曰:“情動形言,取會風騷之意;陽舒陰慘,本乎天地之心。”此處講到了兩種藝術形式的表達:詩之境界及草書筆法。詩之境界取會風騷之意,草書筆法書寫天地之心。這構成了其寫意主義的兩大要點。詩,講的是寫什么;書,講的是怎樣寫。

文則數言乃成其意,書則一字以見其心。從應物到格物,然后轉為筆墨,可以看作是一個由放到收的過程。無論是思想情感還是作品面貌,大抵都要經歷如此由放到收的過程吧。

致,則致物之形;書,則書吾之心。

印章雖不似書法那般,以書體分類,然則可從其作品面貌上分為靜態與動態之不同表現和意趣。印花鈐于紙上,生氣即出。南齊謝赫在其《畫品》中闡述了“六法論”,首提氣韻生動。“氣韻,乃畫成后得之。一舉筆即謀氣韻從何入手,以氣韻為第一者乃鑒賞家言,非作家法也。”這是清代鄒一桂的言論,分析了作者和評論者所處的不同角度,頗有道理。

我們借助于道家思想,擇其“自然”作為哲學依托。師法自然,道法自然。在中國傳統藝術中,這是一種重要的思想引領。看看中國古典園林的造園藝術,無論皇家還是私家,無不向我們展示出“雖由人作、宛自天開”的造林原則;再看青藤、八大,終究還是將目光落到至簡之境。大道至簡!

劉靜 水作青龍盤石堤2.5cm×1.3cm2022

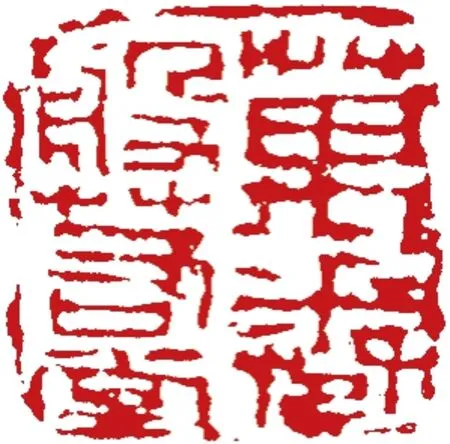

劉靜 萬卷般若堂2.5cm×2.5cm2022

劉靜 意到不求工2.5cm×2.5cm2020

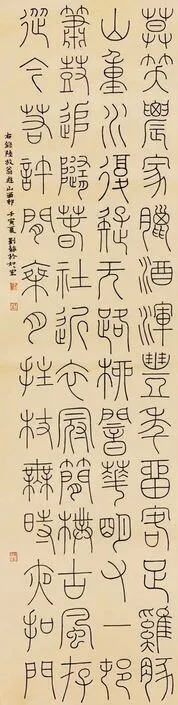

劉靜 陸游《游山西村》138cm×34cm2022

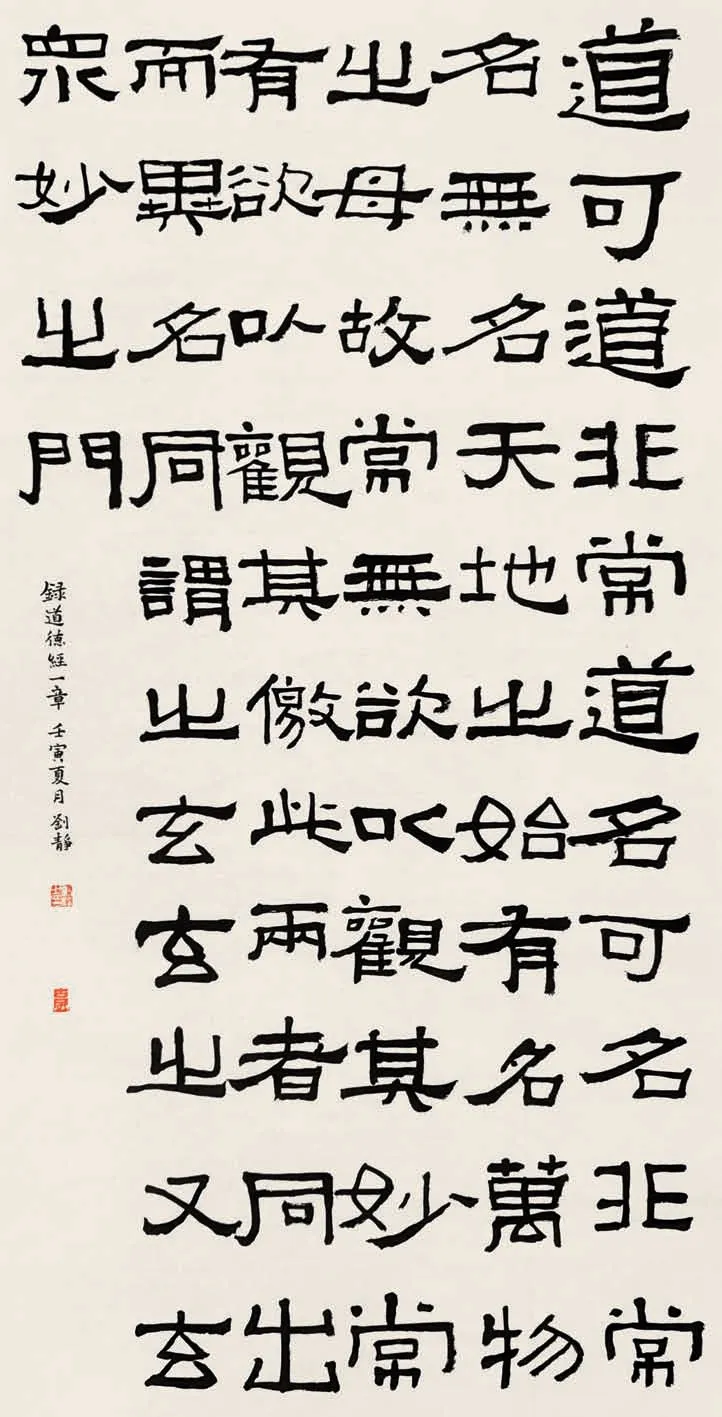

劉靜 《道德經》節錄138cm×69cm2022