身份焦慮與重構

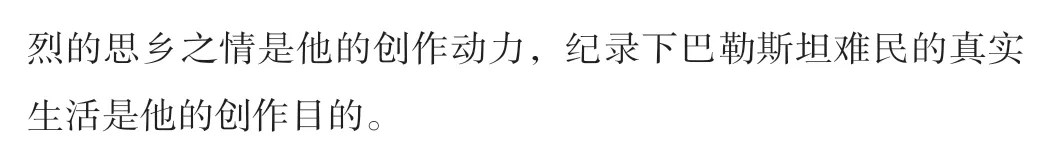

——論魯巴伊巴勒斯坦難民小說

柳源清 南北寶

(北京語言大學,北京 100000)

1948年以色列建國并發動戰爭,將近70萬巴勒斯坦人的生活地區被占領,史稱“Nakba”(??????,劫難)。大批巴勒斯坦人淪落為難民,此站役成為現代巴勒斯坦史上的分水嶺,國土淪喪、國民出逃引發的創傷記憶成為巴勒斯坦當代文學的“奠基神話”(艾仁貴,2013)。流落海外的巴勒斯坦知識分子用文字治愈民族創傷,追憶祖國美好過去,深思與殘酷現實格格不入的困境。這些知識分子兼有圈外人與圈內人的雙重視角,這種游移、混雜的地理位置使他們對文化、對祖國的認識更為深刻。

巴勒斯坦難民小說聚焦“后Nakba時期”,以巴勒斯坦難民生活狀況為主題,是“巴勒斯坦文學”的一部分(周順賢,1994)。“巴勒斯坦難民小說”注重寫實,刻畫真實的人物、真實的細節,反映社會現象和人與人之間真實的感情,表達巴勒斯坦難民在國外的真實生活和對祖國的強烈思念。通過塑造鮮活的人物形象、或荒謬、或悲慘的故事,建構巴勒斯坦人的民族認同。

一、現實主義:魯巴伊難民小說的創作方法

現實主義創作方法主要包括:1.真實地反映生活,是現實主義的目的和原則,是核心層次;2.通過典型化的方法刻畫性格,塑造典型形象,實現上述“目的”的方法和途徑,是中間層次;3.按生活本來的樣子描繪生活,實現上述“方法和途徑”的手段,是表面層次。

《命運:大屠殺與大劫難的協奏曲》(以下簡稱《命運》)與《來自特拉維夫的女人》(以下簡稱《女人》)是典型的現實主義小說,在主題、人物和故事情節上具有一定的連貫性,以瓦利德·達赫曼為線索展開情節,刻畫了母親、朱莉等鮮活而真實的人物,展現了巴勒斯坦難民的現實形象。

(一)巴勒斯坦難民的復雜和矛盾形象

1.瓦利德·達赫曼:第一代難民的矛盾形象

瓦利德的思鄉之痛、離別之苦蔓延了38年,他渴望擺脫“難民”身份。在“是否要繼續回家的路上”,他產生過動搖。但是,當得知“英國護照”可以從“VIP通道”過,他的個人尊嚴得到了滿足,那種興奮和喜悅一下躍于眉宇間(魯巴伊·馬德洪,2013)。

這種矛盾形象真實體現了以瓦利德為代表的漂泊在發達國家的巴勒斯坦難民群體。葉落歸根回到祖國成為他們魂牽夢繞的愿望,當真正踏上祖國的領土,卻無法接受現實的殘酷。

2.朱莉·達赫曼:第二代難民的糾結形象

朱莉為了完成母親的遺愿——葬回家鄉,回到阿卡。朱莉內心充滿了復雜的情緒,因為對于家鄉和Nakaba的記憶來源于母親的口述。

她內心對祖國所有的記憶都是虛幻的,她感到恐懼害怕。(魯巴伊·馬德洪,2013)

居住海外的巴勒斯坦二代難民接受西方教育,對家鄉的認知限于口述史,缺乏具象的記憶和聯系,祖國只是虛化的情感寄托,隨時可以產生或者消亡。時過境遷,二代難民難以將現實與父輩回憶掛鉤,更像觀光客,對祖國的好奇感遠遠大于對祖國的眷戀感。

(二)魯巴伊難民小說中的典型細節

1.喪失尊嚴的安檢

第二次阿拉伯大起義之前,以色列人頻繁地遭受恐怖襲擊,檢查站是受攻擊的“重災區”。因此,以色列軍人與來往的阿拉伯平民之間相互警惕。

又等了好幾個小時檢查站才開始放行……士兵看都沒看他一眼,就把瓦利德的護照拿走了。(魯巴伊·馬德洪,2013)

魯巴伊描寫了大量安檢站的細節,巴勒斯坦人“雙眼像被粘住了”、以色列士兵“把護照往桌子上一扔”等,任何接受檢查的人員都是“可疑的”。為了安全抵達目的地,巴勒斯坦人抱著“多一事不如少一事”的念頭忍受著。

2.窮追不舍的轟炸

《命運》與《女人》兩部作品真實地再現難民的日常生活。瓦利德的母親是無辜的,這些普通的巴勒斯坦百姓只希望和平、安定,但是,如此簡單的夢想,卻慘遭蹂躪。

我(瓦利德的母親)坐在門前的臺階上納涼……一架阿帕奇直升機呼嘯著朝我們飛來。我非常著急地對著他們大喊:“你們在干呀,孩子?!……一旦你們躲進居民區,他們會對我們開火的呀!”(魯巴伊·馬德洪,2015)

在以色列人的眼中,巴勒斯坦人都是“威脅猶太人安全的危險分子”。面對強大的敵人,巴勒斯坦人只得忍氣吞聲,賠上全部的尊嚴等畫面展現在讀者眼前,讓人不得不同情巴勒斯坦人的遭遇。

(三)魯巴伊難民小說中的典型意義

(1)久居海外的巴勒斯坦難民回歸后對故鄉不能適應

瓦利德在新的環境中闖出一片天地,對祖國的依戀促使他踏上了返鄉的旅程。當他回到魂牽夢縈的故鄉時,卻無所適從。

一個熱心的巴勒斯坦青年察覺到了這個“外地人”的困惑,“嘿,他不是本地人!”(魯巴伊·馬德洪,2015)

流散的巴勒斯坦人由于他們特殊的身份,因鄉愁引發的巨大痛楚與可怕孤獨是不可彌合的,他們對美好的過去無法釋懷,對現狀卻又格格不入,游移、兼具、混雜在圈外人(outsider)與圈內人(insider)中。個人與故鄉、自我與其真正家園之間不可彌合的裂痕,對于流散的哀傷永遠也無法克服。

(2)生活在巴勒斯坦的難民面對以色列的辛酸奮斗

對兒子的思念是瓦利德母親生活的全部動力,她堅守在飽經戰火摧殘的難民營中守候兒子歸來。盡管有時,她面對現實很無奈。

“每天早晨,她都會問自己,我兒子會在我死之前回來看我么?我還有沒有機會告訴他這一切背后的故事?他會怎么回應我?(魯巴伊·馬德洪,2015)

面對懸殊的軍事和經濟差距,母親內心的憤怒無處宣泄。但為了親人,母親甘愿忍受種種委屈,甚至勇敢地反擊。平凡而弱小的難民用盡畢生力量捍衛家園。

二、身份認同危機:魯巴伊難民小說的敘事視角

身份認同(Identity,具有“本體及相同性、一致性”等含義)是個人或者集體界定自身處于某一特定語境中自我身份的標志(張瑩等,2014)。在全球一體化語境的現代社會中,大規模的移民使身份認同失去了原本的穩固性和明確性,導致個體產生觀念、心理、和行為的焦慮、缺失。因此,這些個體和集體需要對身份進行重構。

(一)巴勒斯坦難民身份認同的焦慮

在新的環境中,難民的民族身份意識在持續的現代化追求中逐趨模糊,甚至“喪失”(李如春、肖井泉,2012),巴勒斯坦難民對身份的焦慮不斷滋生,個人的身份逐漸模糊,形成“身份認同的焦慮”。

我擔心有誰過來,喊道“巴勒斯坦人,這個男的是巴勒斯坦人。”(魯巴伊·馬德洪,2013)

瓦利德在兩種身份認同中徘徊,“英國化”現實身份表象之下,瓦利德在心理構成上傾向于巴勒斯坦原生身份。但在文化形象建構上,身份取決于外部環境對主體的認同,即他人的評價和選擇。在西方人眼里:他是可以親近的阿拉伯人。但巴勒斯坦文化里已經沒有了他的位置:在巴勒斯坦同胞眼里,他儼然是一個西方人。

(二)巴勒斯坦二代難民身份認同缺失

由于多重文化交匯,原生身份認同建構過程呈片段化,第二代巴勒斯坦難民的身份認同表層出現缺失和斷裂。“家鄉”是歷史與記憶緊密聯系的身份認同空間,“二代難民”長期接受西方教育與文化價值觀輸入,但是,由于缺乏與祖國產生親密的空間認知,朱莉對“巴勒斯坦”的感情更多是“好奇”。

朱莉詫異于母親臨終遺愿是將骨灰帶回“祖國”安葬。但“祖國”與父母描述的完全不一樣,她感受到害怕。“二代難民”初來“祖國”的真實感情在朱莉身上得到詮釋,她對“祖國”身份認同的缺失徹底暴露。“二代難民”的生活環境與祖國完全不同,形成了對世界、文化等方面的認知不平衡,從而導致了他們對原生身份認知的缺失。

(三)難民群體的身份重構

瓦利德如愿獲得看似“更高貴”的英國合法公民身份,沒有得到心心念念的蛻變。無論是“巴勒斯坦人”身份還是“英國人”身份都無法輕易拋去。反而隨著年齡增長,對祖國、母親的思念越發深沉,內心的焦慮逐漸褪去,身份認同焦慮得到化解,他選擇現實,做“巴勒斯坦裔的英國人”。

以霍米巴巴的“第三空間”理論來看,東西方文化不存在所謂的絕對力量對比和沖突,而是存在彼此協商對話的空間。作者通過刻畫人物對自己身份認同的迷失、追尋,進而構建真正屬于他們的身份認同。

三、祖國情懷:魯巴伊難民小說的主題凸顯

主題學研究是比較文學的一個部分,是集中對個別主題、母題做追溯探源的工作,探究作者是如何利用主題反映時代和凸顯小說的情感(王春榮,2006)。本論文將借用“主題研究”,分析魯巴伊在《女人》和《命運》兩本小說中如何反映時代、表達感情。

(一)“小宅子”——母親在祖國永遠的家

在作者筆下,獨自生活的母親是柔軟、堅強的。在母親眼里,小宅子是除兒子瓦利德外,世界上最親近的“家人”。

她對著小宅子自言自語,用手指摩挲著最靠近她的那面墻,就像是在愛撫親愛的戀人、愛撫她的孩子。(魯巴伊·馬德洪,2013)

與此同時,任何船堅炮利都無法擊垮母親的意志,幾十年的小宅子被多次炸毀,她每次都堅強地拾起一磚一瓦,重新搭起房子。

辛辛苦苦修繕好的房子還沒有住滿6個月,又被以色列的阿帕奇直升機發射的一枚火箭彈擊垮。(魯巴伊·馬德洪,2013)

“小宅子”是積極的信號、希望的象征、艱難夾縫中的希望,信念被摧殘但從未摧垮。有別于以往小說,魯巴伊著重凸顯巴勒斯坦難民生活的困難,和抨擊以色列政府的丑惡嘴臉,試圖展示巴勒斯坦難民——苦難面前不服輸、不低頭的品格。通過對“小宅子”一系列情節深入地刻畫,更多的人關注巴勒斯坦難民的積極與樂觀,而不僅僅是怨天尤人。

(二)“父母愛情”——瓦利德在祖國的根

年邁母親婆娑的淚眼,使在外漂泊38年的瓦利德愧疚不已。但每當提起“小宅子”,母親仿佛年輕了幾十歲,與丈夫刻骨銘心的愛情使她堅信一切值得。苦澀但溫馨的畫面浮現在魯巴伊筆下,難民營里的愛情是純粹的、干凈的。

瓦利德他爸,你走了,沒有其他男人可以走進我的心了。(魯巴伊·馬德洪,2013)

整部小說將廢墟中有荒涼,有愛情,更有希望,有著人間最美好的主題刻畫得淋漓盡致,鼓勵無論是生活在巴勒斯坦亦或是流散的難民同胞重拾生活的信心。雖然仍有炮火,仍有苦難,但是希望是最有穿透力的情感。

四、結語

依托瓦利德對身份認同的焦慮,朱莉對身份認同的缺失,寄托母親牽掛的“小宅子”和“父母陰陽兩隔的愛情”,巴勒斯坦難民小說家魯巴伊將是巴勒斯坦人永遠無法抹去的祖國情懷展現給讀者。時過境遷,“巴勒斯坦人”或“難民”重新審視自己的身份。魯巴伊將親身經歷和對現實問題的深度思考融入寫作中,作品風格現實,感情刻畫細膩,文字表達更趨近與東方與西方都能夠接受的風格,引發讀者思考巴勒斯坦問題背后深層次原因。