南海諸島海域地名國別地緣環境解析

王 濤,武友德,李 君,葉 帥,崔紅茶

(1. 云南師范大學a.地理學部;b.孟加拉灣地區研究中心/緬甸研究中心;c.中國西南地緣環境與邊疆發展協同創新中心;d.經濟與管理學院,昆明 650500;2. 青海師范大學地理科學學院,西寧 810008;3. 中共云南省委黨校經濟學教研部,昆明 650111)

地緣政治學脫胎于政治地理學,這種親緣關系決定了地理學在中國地緣政治研究和國家地緣戰略構建中的基礎性地位,從誕生之日起其命運總是與大國興衰緊密關聯(杜德斌等,2015)。21世紀的今天,隨著全球財富和戰略資源分配格局的轉變,以中國為首的亞洲正開始步入世界舞臺的中心(杜德斌,2012)。因大國間相互競爭展開的“廟算”所牽引的世界權力中心轉移和國際關系的變動,使得各國相繼制定符合時代發展需求的大戰略(Grand Strategy),其核心是在資源稀缺條件下展開生存空間競爭的地緣戰略(杜德斌等,2015),由此導致不同國家的權勢在一些特殊區域形成空間上的交匯與重疊,構成特殊的地理單元——地緣戰略交匯區(葉帥,2021a)。地緣戰略交匯區因其復雜多變的地緣環境使得該區成為大國權力游戲集中的地緣戰略博弈點,導致國內問題國際化、簡單問題復雜化(宋濤等,2016),而充滿變數的地緣環境又再次誘發地緣政治格局發生變動,全球政治經濟空間格局重構已成為一種必然。

地緣環境分析長期在地緣政治現實問題研究中具有全局性和系統性的優勢,已然開啟了跨學科、多領域融合路徑的地緣環境綜合研究思維范式(胡志丁等,2013,2021)。“人類世”以來,進軍海洋成為各國爭相開展的戰略部署(彭飛等,2021),海域地名的命名則是宣示主權和標注方位的重要標志。海域地名是人類賦予海洋特定空間位置上自然和人文地理實體的專有名稱(何沛東,2022),其演變不僅揭示了中國文字“緣”的意味,還精準地規范好了地緣環境的界限(宋長青等,2018)。國外關于海域地名的研究始于1975年在加拿大召開的第一次國際海底地名分委會(SCUFN),由此開啟了對海域地名的研究,主要集中在海底探索與海底命名等方面(白燕等,2012)。近年來,國內掀起了有關海域地名研究的熱潮。20 世紀30 年代,胡煥庸先生撰文《法日覬覦南海諸島》,系統論證了南海諸島屬于中國的事實,開啟首次命名南沙群島的序幕,全面分析當時南海地緣安全形勢(杜德斌,2022)。劉南威等從南海地名演化的視角,揭示出中國認知海洋、利用海洋和失去與尋回海洋的過程,但只對海洋地名進行了總結(劉南威等,2015;張爭勝 等,2017;趙煥庭 等,2017a,2017b,2017c);何沛東(2020)從歷史學的視角出發,透過歷史文獻分析傳統的“海”“洋”等海域地名,但未能對地名學進行探討。縱觀海域地名研究,主要集中在渤海(內海)和黃海、東海、南海三大邊緣海方面,缺乏對海域地名國別地緣環境的解析。

南海屬中國三大邊緣海之一,具有豐富的自然資源,同時兼顧了海上通道樞紐和破碎地帶的雙重地緣環境,是傳統地緣政治學理論中“邊緣地帶”與“心臟地帶”的集合,導致南海成為全球地緣政治與經濟斗爭的地緣戰略交匯區,中國和南海周邊國家或域外大國存在著顯著的因果作用關系。南海諸島海域地名的產生、發展和更替過程反映了南海地緣環境的演變,當地緣環境中的地理環境、地緣關系和地緣結構不斷交織、重疊到一定程度時則會形成地緣戰略交匯區。因此,地名是刻畫地緣環境的重要因子,三者相互影響、相互作用。進入21世紀10年代,人類面臨資源短缺、人口膨脹等重大世界性難題,沿海各國地緣行為體不約而同將目光投向海洋,制定海洋地緣戰略,以迎接未來重大挑戰,世界海洋斗爭已由傳統的以爭奪制海權為中心逐漸向以爭奪海洋資源和海洋權益為中心轉變(黃碧蓉,2011);域外大國美日等地緣行為體的相繼介入,使南海地緣環境更加復雜多變,中國海洋權益不斷遭受來自周邊海洋國家或域外大國的限制、擠壓和挑戰。鑒于此,本文以南海諸島海域地名為例,嘗試借助胡志丁等(2020)提出的國別地緣環境分析框架,從地理環境、地緣關系和地緣結構三方面來研究南海諸島海域地名國別地緣環境特征,以期為類似區域的國別地緣環境解析提供參考。

1 研究思路與解析框架

1.1 類型劃分與屬性特征

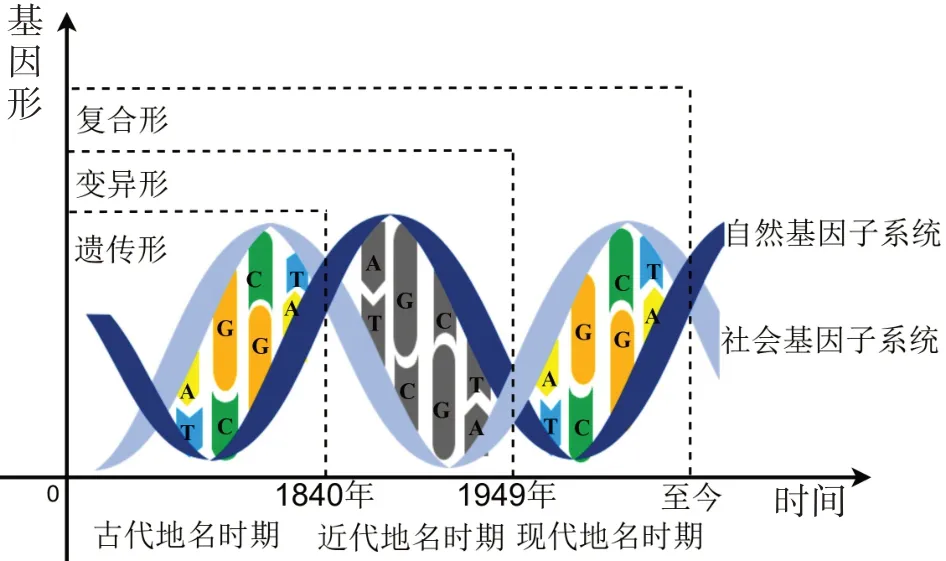

一個國家或地區的地緣環境是影響國家生存與發展的地理位置及其所屬的地理要素的時空結構和地緣關系(葛岳靜等,2021),分地理環境、地緣體、地緣關系和地緣結構四部分(胡志丁等,2019a),兼具脆弱性、依賴性和主體間性(葉帥等,2021b)。因此,根據地緣政治學、國際關系學等理論,構建南海諸島海域地名基因信息鏈DNA雙螺旋結構,細化地緣環境各組成部分,透過國內和國際兩個視角對南海諸島海域地名國別地緣環境進行分析(圖1)。將南海諸島海域地名視為一個復雜的源流系統,一方面自然基因子系統和社會基因子系統互為基礎與動力,兩個子系統相互纏繞、協同上升,共同促進南海諸島海域地名的發展;另一方面,兩個子系統對于南海諸島海域地名發展的驅動作用表現為遺傳、變異和復合,三者相互影響和作用,其自身結構環節相互傳導,形成緊密的雙螺旋循環鏈。

圖1 南海諸島海域地名基因信息鏈DNA雙螺旋結構Fig.1 The DNA double helix structure of toponymic gene information chain in the waters of the Nanhai Zhudao and seas

南海諸島海域地名DNA 雙螺旋交互耦合關系構建了自然和社會基因子系統之間的交互耦合關系,但其相互間的關系理論“黑箱”還需進一步打開(馬海濤等,2020)。以坐標系為切入點,橫軸表示時間,選取1840年鴉片戰爭爆發使中國進入半殖民地半封建社會以及1949年新中國成立2個時間節點,劃分古代地名(1840 年以前)、近代地名(1840—1949年)、現代地名(1949年至今)3個時段;縱軸表示地名類屬,以時間對應劃分類型,一類是古代地名?遺傳形,二類是近代地名?變異形,三類是現代地名?復合形(見圖1)。自然基因子系統單鏈DNA 和社會基因子系統單鏈DNA 都是由DNA 堿基序列“A+T+C+G”構成(楊曉俊 等,2019),前者堿基序列“A+T+C+G”表示南海海域的地形地貌、氣候、水文、生物及位置等自然地理環境基因,后者堿基序列“A+T+C+G”表示南海海域經濟、政治、文化、宗教及外來因素等社會環境基因。古代?遺傳形地名以中國本土自然基因和社會基因遺傳為主,顯示海域地名“名從主人”和“瓊人俗名”的原則;但隨著國際政治格局的風云變幻,近代中國逐漸衰落,西方列強轉變地緣戰略瞄準中國,南海成為地緣戰略交匯區,使得南海地緣環境復雜多變,海域地名呈現“名從他人”的特點,因地緣環境的改變失去遺傳功能,呈現近代?變異形地名;隨著新中國成立,部分失去遺傳功能的地名重獲新生,以“名從主人”的海域地名為主,表現為現代?復合形地名。因此,隨著內外部基因環境的變遷,地緣戰略交匯區的國別地緣環境也可能會發生類屬轉變,該類南海諸島海域地名表現出穩定性遺傳形DNA、暫時性變異形DNA、韌性復合形DNA。

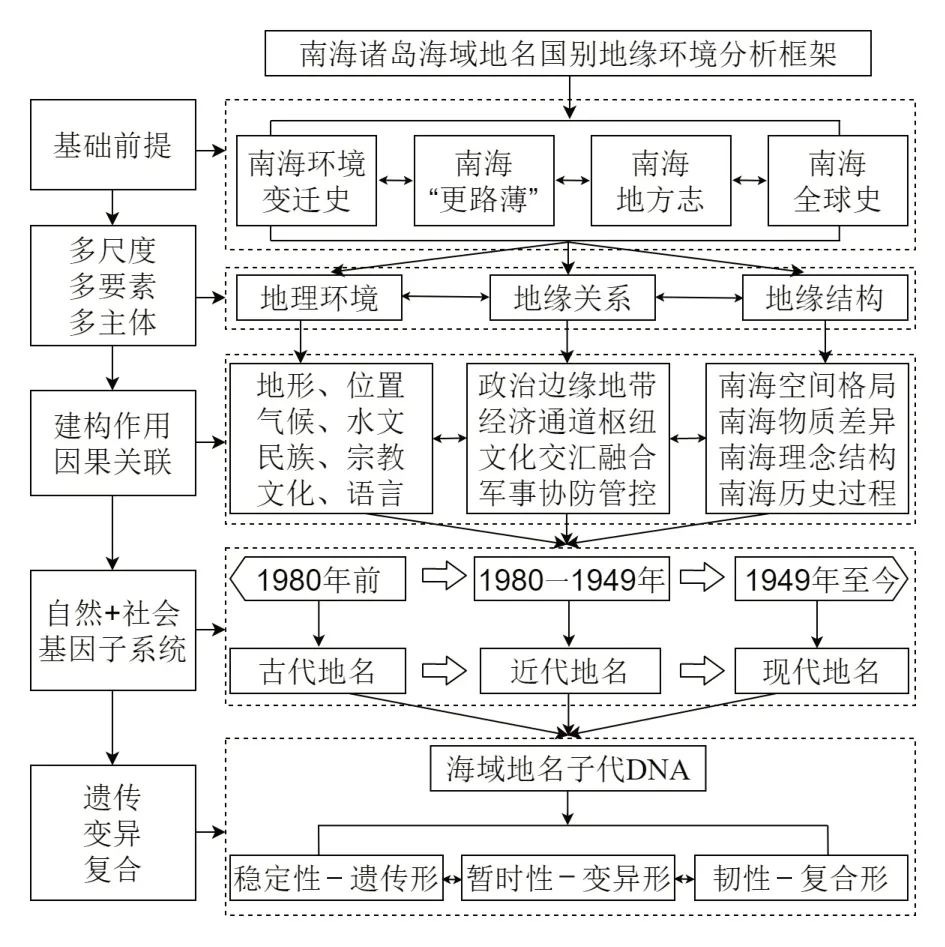

1.2 解析思路與框架構建

南海作為地緣戰略交匯區兼具的國別地緣環境極其特殊,加之難以平靜的南海權益爭端波濤洶涌,使得南海地緣政治壓力從未如此之大,中國南海地緣環境似乎也從未如此波云詭譎(熊琛然等,2019)。因此,以南海諸島海域地名演變更替為邏輯起點,構建南海諸島海域地名國別地緣環境分析框架(圖2)。首先通過大量查閱南海環境變遷史、南海漁民《更路薄》、南海地方志、南海全球史等資料,充分挖掘其地理位置、資源稟賦等自然地理環境的特殊性,探尋地緣行為體對其爭奪的原始動力,為南海諸島地名人文環境的現狀追根溯源。其次,綜合考慮南海地區多尺度、多要素和多主體的前提下,厘清地緣行為體利用戰略交匯區地緣環境的裂隙而建構起來的地理環境、地緣關系和地緣結構的作用機制和因果關聯。最后,依據自然和社會基因子系統交互作用下形成的國別地緣環境劃分古代地名、近代地名和現代地名3個階段,再根據地名子代DNA 所表現出來的現狀識別出穩定性?遺傳形、暫時性?變異形和韌性?復合形的地名類屬特征。

圖2 南海諸島海域地名國別地緣環境分析框架Fig.2 Country-specific geo-environmental analysis framework for geographical names in the Nanhai Zhudao

地理環境是地緣環境的本底要素,與地理位置相伴而生,被位置所賦予的地理條件和地理基礎,包括自然、經濟、政治和文化等環境,是形成國家權力的地理基礎(葛岳靜等,2021)。南海作為典型的地緣戰略交匯區,國家地理位置極其特殊,在大國博弈中充當地緣戰略的支軸,其戰略資源成為周邊或域外地緣行為體爭相搶奪的原始動力。在自然環境基因子系統中,南海分布著310座以上的島嶼、沙洲、暗礁、暗沙和暗灘,海域廣闊且資源豐富,同時南海又是面向東南亞的門戶和通往印度洋與大西洋的海上通道,便捷的海上交通加速了國際商品貿易的往來,然而卻引起周圍和域外等地緣行為體的覬覦并趁機“渾水摸魚”。隨著地緣行為體博弈的不斷深化,社會基因子系統中的民族構成、宗教信仰及語言文化等因素逐漸受到來自周邊或域外地緣行為體的影響,部分原生社會基因逐漸被異化,進而出現基因突變的危機。

地緣關系是通過多尺度的地理要素空間相互作用產生的,這些關聯要素具有流性特征,逐漸形成一種兼具物質流、信息流、資本流和人口流的流空間(葛岳靜等,2021)。南海作為地緣戰略交匯區涵蓋了多元化的地緣關系,周邊或域外等地緣行為體在流空間的規模、結構和類型各不相同。因此,不同地緣行為體在大國博弈中,基于自我利益利用交匯區的特殊地理環境主觀建構起流空間,再通過政治、經濟、軍事和文化等地緣關系一一對應到南海地理環境當中,透過南海諸島海域地名產生因果作用。

地緣結構是國家之間或地區之間在所處地緣環境下,受不同要素之間的相互作用、相互影響、相互聯系而形成的反映在地域上的空間結構、物質結構和理念結構(曹原等,2016;葛岳靜等,2021)。在層次上,地緣結構分為宏觀地緣結構、微觀地緣結構;在過程上,地緣結構體現為各種關系及其相互依存狀況;在機制上,地緣結構主要表現為因果機制和建構機制(宋長青等,2018)。地緣結構是決定地緣關系強度、規模和深度的一種格局,兼具地理屬性和時代特征,南海諸島海域地名作為構成物的地緣結構往往具有預測功能,但地緣結構中地緣行為體具有能動性,因此需要通過地緣體在社會實踐中構建地緣結構體系(胡志丁等,2019b)。

2 實證研究——南海諸島海域地名地緣環境

2.1 地理環境

南海位于亞歐大陸東南緣和太平洋西部海域,是一個東北—西南走向的半封閉海,與菲律賓、馬來西亞、文萊、印度尼西亞、新加坡、泰國、柬埔寨和越南唇齒相依。南海是世界上主要的沉積盆地之一,油氣、可燃冰、漁業等資源豐富;又是面向東南亞的門戶和通往印度洋與大西洋的海上通道,是世界上最繁忙的航道之一,各種文明與沖突交匯于此,使得周邊國家或域外大國等地緣行為體對南海諸島競相爭奪,而對南海諸島的命名則成為宣示主權、標注方位和顯示領海勢力范圍的必然選擇。

古代地名時期,地理環境是海域地名命名的源頭,其中主要以南海地形地貌、位置、氣候等自然地理環境特征命名為主,民族、宗教、語言、文化等社會環境也是不可忽視的因素,二者或多或少地影響著一個國家的對外關系。早在漢代,舟師遠航至今斯里蘭卡,在航海實踐和耕海勞作中最早發現、命名和經營管理南海諸島(劉南威,1994)。東漢楊孚《異物志》中“漲海崎頭,水淺而多磁石”(楊孚,2009),三國萬震《南州異物志》中記載了漢代從馬來半島至中國大陸航線“東北行,極大崎頭;出漲海,水淺而多磁石”(萬震,1987)。兩書中“漲海”指潮水漲退,“崎頭”指珊瑚礁體,“水淺”是淺水潟湖(礁湖),“磁石”是暗礁或暗沙,因而“漲海崎頭”是南海珊瑚礁體,即南海諸島,是最早出現以實物命名的古地名(劉南威,2017a)。唐宋以來,隨著航海事業的發展,宋代舟師利用指南針首創儀器導航法,為中國船舶往返于中國和東南亞之間提供了便利,南宋周去非在《嶺外代答》中述“傳聞東大海洋,有長沙、石塘數萬里”,第一次把南海諸島看成由沙島為主的“長沙”和以環礁為主的“石塘”組成,出現反映南海諸島地形特征的地名,其后各朝代廣泛采用“長沙”“石塘”等古地名(周去非,2012);元汪大淵在《島夷志略》中載“石塘之骨,由潮洲而生,迤邐如長蛇,橫旦海中,越海諸國,俗云:萬里石塘”,其中“萬里石塘”即為包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島在內的南海諸島,是最早明確指整個南海諸島的古地名(汪大淵等,1981)。明代鄭和七次下西洋,出現中國現存最早繪有南海諸島的古地圖《混?疆里萬代國都之圖》和《鄭和航海圖》,已對四大群島依據自然地理環境初步劃分。清代陳倫炯《海國聞見錄》中“四海總圖”繪有“氣”“沙頭”“長沙”“七洋洲”和“石塘”,是以方位明確把南海諸島劃分為四大群島的開始(陳倫炯,2013)。《更路薄》記載南海諸島的地名起源很早,以“更”和“路”的形式出現,“更”是指漁船從一地航行到另外一地所需時間或距離,“路”是指航行時針路,即航向;里面記載的全是海南方言稱謂,具有濃厚的鄉土氣息,是南海諸島的“土”地名或“瓊人俗名”(劉南威,2017a)。因此,該階段南海諸島海域地名命名以中國內部自然和社會基因子系統交互耦合協調發展為主,使得古代地名原始基因命名方式得以產生并延續,以實物、島礁地貌形態、方位、方言、經濟活動等中國內部基因命名為主,呈現中國內部穩定性?遺傳形的子代地名DNA。

近代地名時期,隨著地理大發現和新航路的開辟,特殊的地理位置和資源條件使得南海成為帝國主義國家堅船利炮下發財致富的理想場所,占領和掠奪島上資源成為其首要目的,南海諸島命名以他國社會基因命名為主,地名烙上了深厚的海洋殖民色彩,中國遺傳的地名基因被迫變異,形成“名從他人”的暫時性?變異形子代地名DNA。早在鴉片戰爭前40年,英國率先用堅船利炮敲開了中國的國門,乘Bombay號竄入西沙群島海域,英、美、法、日等國相繼派軍艦或測量船到南海從事地理調查和測量制圖,作為其政治、經濟侵略的先行(孫冬虎,2000)。1800—1933年,外國在南海地理勘察、測繪等活動至少60次以上,并侵占部分島嶼,光緒三十三年日本商人西澤吉次以武力搶占東沙群島,搶掠毀屋,驅趕中國漁民,砍樹造屋,建鐵路及碼頭,掠奪鳥糞磷礦、藥用水產原料海人草等資源,將其更名為“西澤島”(趙煥庭等,2017a);1918年日商拉莎磷酸礦公司派人到南沙群島勘查鳥糞,1920 年11 月再次進行第二次勘查,共登陸安波沙洲、南鑰島等11個島嶼,并用長4尺3寸的方形木樁標志占領,將南沙群島更名“新南群島”(劉南威等,2017b)。1933 年法國以同樣的手段登陸南沙群島,在香港《南華早報》發表“法國新島(France's New Island)”一文。這一時期部分南海諸島海域地名以英文的漢譯名稱為主(吳佳鑫等,2021),失去中國原始的地名基因,以他國標志命名,呈現“名從他人”的暫時性地名特征。如方位地名(East Reef,Central Reef)、形狀地名(Antelo pe Reef, Crescent Group)、植被地名(Palm Island,Tree Island)、國外船艦名(Discovery Reef, Rifleman Bank)、船艦長名(Pra tas Island,Ross Reef)、國外人名(Marie Louisa Bank)、國外地名(London Reefs)等作為南海諸島的專名。

現代地名時期,隨著新中國的成立,部分被占島礁相繼回歸中國,南中國海的自然與人文地理界線進一步明確,中國原始地名基因逐漸蘇醒,以中國內部環境基因特征命名為主,命名從“陸島”逐漸過渡到“海底地理實體”,反映了中國內部基因在變異后遺傳的韌性,形成中國內部韌性?復合形子代地名DNA。20 世紀80 年代,為實現全國地名標準化,中國地名委員會于1980年6月到1982年5月開展新中國成立后第一次正式審定南海諸島地名,也是中國政府第四次對南海諸島正式命名,遵循名從主人原則、保持地名穩定性原則、消除外來影響原則以及科學性原則,公布地名287個,根據穩定性原則作為標準地名保留的152個,保留名稱暫不公布的2個,銷名2個,更名16個。大量采用漁民習用地名,總數達129個,其中,有48個作為標準地名(含漁民習用地名的諧音),有81個作為“當地漁民習用名稱”列出,與標準名稱相對照。2020年4月19日,自然資源部和民政部通過民政部網站,公布《我國南海諸島部分島礁和海底地理實體名稱》①http://www.mnr.gov.cn/,新南海諸島島礁25座,使“南海袋形斷續線”內島礁數量從280座以上增至310座以上;首次公布南海諸島海底地理實體22座,開創了對南海海底地理實體命名的先河;并宣布中國地名委員會1983年4月授權公布的《我國南海諸島部分標準地名》繼續有效。

2.2 地緣關系

古代地名時期,中國在航海實踐和耕海勞作中發現并開發了南海,是最早具有海權意識的國家,中國在南海中的政治、經濟、文化和軍事等始終占據主導地位,地名攜帶遺傳形基因,以“名從主人”的地名命名方式為主。遠在先秦時期,南海諸島被列入南海、桂林和象郡管轄;漢時已建立水師巡視南海及各郡;唐時振州(今海南省三亞市)疆域“西南至大海千里”,由嶺南節度使實施管轄;元時開始測量南海緯度(鞠繼武,1987);明時唐胄《正德瓊臺志》“疆域”條記:瓊州府有“千里長沙、萬里石塘”(唐胄,2006),南海諸島由官方管轄和統領,增強了中國的海權意識,南海地緣政治關系逐漸從邊緣地帶向中央和地方政府靠攏,歸屬中央和地方軍事協防管控,凸顯中國古代地緣政治和地緣軍事關系在南海中的主導地位。除官方組織的外交、宣示主權和海域管轄活動外,南海作為地緣關系中經濟通道樞紐和文化交匯融合的陣地,通過海外貿易促進了中國政治、經濟、文化和社會的發展,強化了地緣經濟關系、地緣政治關系和地緣文化關系。西漢武帝時,開辟從中國東南沿海到東南亞地區的“海上絲綢之路”,東漢楊孚曾描述南海“漲海崎頭,水淺而多磁石,徼外人乘大舶,皆以鐵葉固之”,以漲海崎頭稱南海諸島,自此之后,南海一直充當中國海上貿易的地理媒介(鞠繼武,1991)。唐代古籍《新唐書》中把海上絲綢之路稱為“廣州通夷海道”,標志著海上絲綢之路的正式形成,華僑下南洋由此開始;唐宋以后,在航海實踐中出現了專指南海諸島的古地名,如石塘、萬里石塘、萬里長沙等(林金枝,1987)。宋時開始了經常性的海上貿易,中國的瓷器、茶葉等經海上絲綢之路運往印度和中亞,南洋華僑逐漸增加;元時絲綢之路有所發展,最遠可達非洲北部和東南部(劉南威,2020)。明時鄭和七次下西洋,途經37 個國家517 個地方,繪制“鄭和航海圖”,以“星”“塘”“沙”標注獨立的礁、潟湖、暗沙或淺灘,將南海諸島命名為“石塘”“萬里石塘嶼”“石星石塘”(陳史堅,1987)。此次航行帶來大量的南海土產品,每次返回后大批外國貢使、國王跟隨來訪中國,加強了東南亞、阿拉伯、印度半島和東非等國家之間的聯系,促進各國經濟文化及航海事業的發展。

近代地名時期,中國社會性質發生了根本性的變化,由封建國家轉變為半殖民地半封建社會,中國在南海中的政治、經濟、文化和軍事受到擠壓,地名刻印著深厚的海洋殖民意識,南海諸島地名命名被迫變異更替,暫時烙上了“名從他人”的印記。18世紀初,英國侵占中國西沙群島,對部分島礁進行命名并刊印于海軍部編輯航海指南和海圖中,以英國海洋調查船號、姓名、英國帝王將相稱號、他國地名和英語等命名,如中沙群島Macclesfield Bank、東沙島Pratas Island、仙后灘Fairie Queen、憲法暗沙Tru-ro Shoaf、中業島Thi-Tu 等(李國強,2011)。該時期英國為了扭轉其對華貿易的逆差狀態,于1840年發動鴉片戰爭,并逼迫中國簽訂中英《南京條約》,破壞了中國領土主權的完整性,中國被迫開放五處通商口岸和協定關稅,中國閉關鎖國政策被打破,經濟開始被卷入世界資本主義市場,在地緣政治關系和地緣經濟關系中處于劣勢。二戰前后,南海諸島先后被日本和法國非法竊取,1939年2月日本登陸海南島后宣布占領南海諸島,同年4月日本官報正式公布,將南海諸島隸屬于臺灣省高雄市,以人名命名東沙群島為“西澤島”、西沙群島為“平田群島”、南沙群島為“新南群島”,隸屬于總督治下;同時,法國政府對此向日本提出抗議,聲明該群島在1933 年已被法國占領,并于8月28日在香港《南華早報》中刊登南海諸島為“法國新島(France's New Island)”,但此次抗議被日本拒絕(譚衛元,2016)。至此,南海地緣政治關系再次走向邊緣地帶和政治破碎帶,本國軍事協防管控失去實權并服從西方殖民帝國,此時地緣政治和地緣軍事關系表現出被動的局面;而南海作為地緣關系中經濟通道樞紐和文化交匯融合的陣地,成為西方國家逆轉貿易逆差、資本輸入、掠奪原料和輸入殖民文化的海上通道,以達到弱化甚至消亡本土地緣關系的目的。

現代地名時期,隨著世界反法西斯戰爭的勝利,南海諸島相繼回歸中國,中國原始性地名基因逐漸復蘇,中國在南海中的政治、經濟、文化和軍事地緣關系雖再次處于主動方,但摩擦不斷,反映了南海諸島地名在多邊博弈中“名從主人”的合法地位,地名子代DNA 的韌性?復合形特征明顯。1947年南海諸島主權回歸中國,廣東省政府會同海軍部乘“永興”“太平”和“中業”軍艦赴南海收回被日本侵占的南沙和西沙群島,地名以軍艦、歷史事件、寓托祝愿等命名為“永興、太平、中業、保衛、永樂”等島嶼名稱,中國的地緣政治關系中領土主權關系進一步強化(張君然,1996)。進入21 世紀10 年代,南海局勢愈加緊張,南海周邊越南、菲律賓、馬來西亞等國意圖派兵霸占中國南海諸島部分島礁,如菲律賓政府單方面提起的南海仲裁案進行的所謂“裁決”等,加之域外大國的不斷“攪和”,使得南海地緣關系復雜多變,但這時中國南海海域地名的地緣關系仍以中國為主,中國政府對南海諸島海域地名經歷了五次正式命名,體現了“名從主人”和“瓊人俗名”的原則。由此可知,南海地緣政治關系的政治邊緣地帶性和破碎性逐漸一體化,軍事協防管控權回歸中國,地緣政治和地緣軍事關系表現為主動性;南海作為地緣經濟通道樞紐和地緣文化交匯融合區,隨著“一帶一路”倡議建設的推進,南海成為中國面向世界進行經濟往來、文化交往的橋梁,但南海海域周邊國家和域外大國等地緣行為體的介入,私自開發、掠奪、侵占和更名南海部分島礁,使得當前南海地緣關系進一步緊張且呈現出新的特點。

2.3 地緣結構

古代地名時期,由于南海特殊的地理空間位置,中國人民在航海實踐和耕海勞作中發現、命名、開發和利用南海,形成了以中國管控為主的“U”型袋斷續線地理空間格局,以中國內部自然和社會基因子系統遺傳DNA 的交互耦合命名方式為主。先秦時期,隨著中央集權的統一和封建國家的建立,秦始皇四次海巡,拓展航線的同時開啟了沿海地區的國家體行為,奠定了中國早期中央集權理念下的地緣理念結構雛形。在中央集權地緣理念的建構下,西漢武帝統一南越,設九郡直屬中央管轄,為了與南海各國開展朝貢貿易,開辟了中國東南部沿海到東南亞地區的海上絲綢之路,拉近了中國與南海周邊各國的距離,鞏固了中國世界中心的地位。海上絲綢之路開辟后,南海豐富的資源為中國和周邊國家提供了豐富的物質資源,中國與周邊國家不斷進行經濟貿易與文化交流,在中央集權影響下逐步形成中國與周邊國家在南海地區進行貿易互通共享的物質鏈國際地緣結構模式。宋以后,指南針的運用和航海事業的不斷發展,鞏固了海上絲綢之路的地位,雖然以中國“唱主角”的國際格局仍未改變,但由于部分朝代實行“海禁”等相關政策,使得南海地區面向周邊國家的多邊地緣結構強度較低。

近代地名時期,以西方列強主導的世界格局一步步走向世界中心,中國南海成為列強的兵家之地,他們用先進的堅船利炮撬開中國國門,中國南海“U”型袋斷續線的地理空間格局四分五裂,由中國儒家大一統思想轉變為殖民奴役文化思想滲透,殖民奴役思想理念在南海人們心中被迫萌芽生根,社會基因子系統基因變異,南海諸島海域地名暫時呈現變異形“名從他人”的特征。19 世紀30年代末,英國完成了產業革命,人類開始從農業社會過渡到工業社會,從手工生產進入到機器生產;1840年英國為扭轉貿易逆差發動鴉片戰爭,將中國納入資本主義世界體系,使中國經濟開始卷入世界資本主義市場,開始淪為半殖民地半封建社會,由此建構起了西方列強瓜分中國以掠奪資源和搶占銷售市場為目的的物質鏈國際結構模式,物質鏈地緣結構主要以被動輸入型為主。1900年西方列強聯合發動八國聯軍侵華戰爭,于1901 年簽訂《辛丑條約》,賠款白銀4.5億兩,以海關等稅收作擔保,嚴重損害了中國的主權,清政府完全成為帝國主義統治中國的工具,成為其政治和經濟上的附庸,中國完全淪為半殖民地半封建社會。隨之,由一戰和二戰導致的戰勝國的國際地緣結構復雜多變,雖然中國南海地區在政治、經濟、軍事和文化地緣結構構建上有了主動權,但仍面臨來自周邊和域外大國的挑戰。

現代地名時期,人類面臨資源短缺、人口膨脹等重大難題,沿海各國地緣行為體不約而同將目光投向海洋,制定海洋地緣戰略,南海地緣結構波云詭譎;與此同時,中國南海“U”型袋斷續線內的領海范圍雖受到沖擊,但地緣結構處于主動建構型,地名命名經過遺傳和變異后,復合形成中國內部環境基因的“名從主人”地名。20 世紀70 年代以來,中國南海周邊國家蓄謀派兵霸占南海諸島部分島礁分割海疆,掠奪中國海洋資源,制造磨擦,甚至挑起局部戰爭。加之域外大國美日以冷戰思維介入中國南海爭端,美國鼓吹“中國威脅論”,自2009 年以來高調“重返亞太”,實施遏制中國崛起的戰略,利用菲律賓、越南不斷制造事端。2012年4 月菲律賓海岸警衛隊炮艇非法駛入黃巖島潟湖意欲抓扣中方漁船和漁民事件;2012年夏,越南國會通過的海洋法,竟將中國南沙群島和西沙群島列入其版圖。2012年中國組建三沙市,從此對南海諸島(除東沙群島)實施更堅強有力的管治、建設和開發。加強外交活動,粉碎了菲律賓提出的由南海仲裁案臨時仲裁庭炮制的荒謬“裁決”,凈化南海國際環境,繼續保持中國南海諸島維權的優勢。南海已由傳統的以爭奪制海權為中心逐漸向爭奪海洋資源和海洋權益為中心的地緣結構轉變,從而影響著南海地緣環境的周邊地緣行為體、利益和現有地緣格局的不斷互構,地緣秩序不斷重組,使得中國南海所處的地緣結構將趨于多邊網絡狀。

3 結論

通過建構南海自然基因和社會基因2個子系統的交互耦合作用關系,以地名演變更替為邏輯起點劃分古代?遺傳形地名DNA、近代?變異形地名DNA和現代?復合形地名DNA,提煉出南海海域地名的穩定性、暫時性和韌性特征,最終構建南海海域地名國別地緣環境分析框架,再進行實證研究。主要結論如下:

1)古代地名時期,中國人民在航海實踐和耕海勞作中最早發現、命名和經營管理南海諸島,呈現“名從主人”和“瓊人俗名”的穩定性遺傳形地名DNA;近代地名時期,中國社會性質發生了根本性的變化,打破“名從主人”的原則,形成“名從他人”暫時性變異形地名DNA;現代地名時期,中國原始性地名基因逐漸蘇醒,原始基因重新占據優勢地位,表現為“名從主人”的韌性復合型地名DNA。

2)南海諸島海域地名是自然基因子系統和社會基因子系統交互耦合作用中形成的。古代地名和現代地名時期,自然基因地名主要以島礁地貌形態、方位、氣候等命名為主,社會基因以“更”和“路”的形式出現,帶有濃厚的鄉土氣息,是南海諸島“土”地名或瓊人俗名。而近代地名時期,掠奪資源成為列強的首要目的,南海諸島海域地名烙上了深厚的海洋殖民意識,部分南海諸島海域地名以英文的漢譯名稱為主,呈現“名從他人”的暫時性地名。

3)因果關聯作用下,南海諸島海域地名呈現名從”主人—他人—主人“的變化特征,導致地名基因在轉錄和表達上呈現遺傳、變異和復合的過程。建構作用下,西方列強為擴大市場和掠奪原料,積極構建在南海海域制海權的地緣關系;隨著“人類世”的到來,面對資源短缺、人口膨脹等重大國際難題,周邊或域外大國等地緣行為體以非法手段構建多邊爭奪南海海洋資源和海洋權益的新型地緣關系。

4)南海諸島海域地名在基因轉錄與表達上是空間與物質顯性基因和理念與歷史演變隱性基因的交互耦合過程。空間結構上,南海諸島海域地名呈現“中國—周邊—域外”地緣體的雙圈包圍結構;物質結構上,南海海域充當海上絲綢之路上經濟、文化等交流的地理媒介;理念結構上,中國南海的海洋資源與海洋權益正遭受前所未有的挑戰;過程結構上,中國南海所處的地緣關系呈現周邊國家聯合域外大國的多邊網絡結構。

通過對南海諸島海域地名隱喻類比的基因劃分方法,從3個時期解析南海諸島海域地名國別地緣環境的演變及驅動因素,豐富了國別地緣環境研究的基因內容,為后續同類國別地緣環境研究提供參考。但在百年未有全球大變局下,新冠疫情的暴發使得全球化似乎被按下了“暫停鍵”,而國際博弈愈加波云詭譎,國內變化也更加紛繁復雜。在此背景下,應當協調好南海諸島地名文化保護和南海區域開發建設的關系,防止具有中國文化底蘊和歷史意義老地名的流失,延續地名文脈,充分體現南海諸島藍色地名文化的地域特色。