TBM隧道花崗巖蝕變帶突泥涌水處理方案研究*

楊志勇

(云桂鐵路云南有限責任公司,云南 昆明 650011)

0 引言

隧道施工中遇到的突泥涌水問題日益增多,尤其是隧道通過破碎帶時發生突泥涌水、坍塌的災害最為常見。因此,開展隧道突泥涌水研究具有重要意義[1-3]。目前,已有相關學者開展了該方面研究,如畢煥軍[4]、錢富林[5]、劉欽等[6]和范亦農等[7]分別對大梁隧道、關角隧道、龍潭隧道及椒溪河隧道的突泥涌水機理開展了對應研究,并結合工程實際提出了相應的處置措施,有效指導了現場施工。但受區域地質條件及施工因素的影響,不同隧道的突泥涌水機理存在一定差異,進而仍需結合具體工程開展相應研究。本文以大瑞鐵路高貢山隧道突泥涌水事故為工程背景,結合工程實際,提出了針對花崗巖蝕變帶突泥涌水問題的不同解決方案,并對不同方案進行了合理分析,為今后解決類似工程問題提供參考。

1 工程概況

高黎貢山隧道全長34.538km,為時速140km/h的電氣化鐵路隧道,洞內線路縱坡為“人”字坡,最大線路坡度為23.5%。全隧共分布有19條斷層及2個向斜,其中4條為導水熱斷層(裂),2條為活動斷裂。全隧預測最大涌水量為19.2萬m3/d。隧道最大埋深1 155m。

出口工區采用TBM掘進施工為主,TBM施工區段長13.34km,正洞采用1臺直徑9.03m敞開式TBM施工,平導采用1臺直徑6.36m敞開式TBM施工。高黎貢山隧道出口工區正洞、平導分別于2016年8月1日和2016年5月1日開始施工,正洞段長13 260m,平導段長11 518.58m。截至2019年10月28日,正洞TBM掘進4 579m,平導TBM掘進4 461m。

1.1 出口工區地質特征

1.1.1地質構造特征

隧道出口工區以燕山期花崗巖為主,地表零星覆蓋第四系坡殘積粉質黏土。本次不良地質段鄰近鉆孔揭示有節理密集發育的巖體破碎帶(Fbr)。其次隧區位于印度板塊與歐亞板塊相碰撞的板塊結合帶,為青、藏、滇、緬巨型“歹”字形構造西支中段弧形構造帶與經向構造帶之“蜂腰部”南段。工作區內,怒江斷裂帶(F1)和瀘水-瑞麗斷裂帶(F2)在本工作區北緣緊密擠壓成平行索狀,往南兩斷裂帶逐漸撒開,由南北向轉向南東或南西向偏轉,呈一帚狀形態。兩斷裂帶間三角地帶為侵入的花崗巖體。南北向轉南西向弧形構造帶、南北向構造帶及東北向構造帶組成區內構造體系,形成“A”字形基本構造骨架。距區段最近為廣林坡斷層,與隧道交于D1K220+972,線路與斷層交角59°,走向N63°W,傾向SW,傾角約60°。地表發育于志留系中上統(S2-3)條帶狀、網紋狀灰巖、砂質白云巖、砂巖夾頁巖中,洞身段穿燕山期花崗巖地層,斷裂附近巖體破碎,糜棱巖、碎裂巖發育。沿斷層有花崗巖侵入。

1.1.2水文地質特征

隧區地下水主要為基巖裂隙水,地表局部溝槽少量第四系松散巖類孔隙水,地下水受地表水系、地形地貌和構造形跡的控制,區內發育的由南北向轉為南西向的弧形瀘水-瑞麗斷裂帶(F2),和由南北向轉為北東向的怒江斷裂帶(F1),使地下水的徑流與排泄都受斷裂帶的控制。縱伸于測區中部的高黎貢山是地表水系的天然分水嶺,區內地下水徑流系統的分水嶺位置與地表徑流系統一致。由于受到地形的控制,總體上是從北向南徑流的,在區內集中化排泄程度不高。

隧區地下水以大氣降雨補給為主,局部受地表水體補給。其補給條件與降雨量、地形地貌及巖性等條件密切相關,沿分水嶺地帶高黎貢山區平均年降雨量均在2 000mm以上,且降雨量相對較大。因而,地下水獲得的補給量相對較大,該區具有地下水相對豐富、徑流途徑短、沿溝谷滲透匯集等特征。

1.2 局部突泥涌水處理情況

2019年8月27日,出口平導TBM掌子面掘進至PDZK221+481處揭示圍巖為全~強風化花崗巖,刀盤前方巖體呈泥砂狀隨水流不斷涌出,涌渣量約100m3,突涌情況穩定后滲水情況隨之減小至衰竭,同時TBM護盾及盾尾主梁區域拱部出現變形沉降,拱頂巖體呈巨塊狀下沉形成錯臺,下錯高度約5cm,頂護盾被圍巖擠壓至極限位置(原有限位塊受擠壓彎曲變形),盾尾拱架出現扭曲變形。

出口平導TBM自2019年8月27日在PDZK221+481處卡機以來,其處理過程可分為3個階段:平導卡機常規處理階段、增設高位導洞及盾尾管棚工作室階段、管棚工作室突涌及應急處理階段。另外,正洞TBM在掘進至D1K221+547.5(位于平導TBM后方66.5m)時,結合平導揭示的不良地質情況,采取主動停機以探測前方地質情況。

1.3 局部突泥涌水揭示及地質補勘

1.3.1圍巖情況

1)平導(盾尾里程PDZK221+486.5)

平導盾尾拱部右側圍巖為弱風化花崗巖,局部節理、裂隙較發育,巖體呈塊狀構造,巖質較硬,整體地下水弱發育,以滴狀、線狀裂隙水為主。

2)正洞(掌子面里程DK221+547.5)

2019年10月21日,高黎貢山隧道出口正洞掌子面里程D1K221+547.5,掘進過程中扭矩由2 300kN·m增大至3 000~4 800kN·m,查看掌子面發現5點至11點位置圍巖為全~強風化花崗巖,無水、較穩定,右上側圍巖完整,強度較高。護盾及盾尾左側拱腰8點至10點范圍圍巖極破碎,掉塊形成空腔,環向寬度約3m,徑向深度約1.5m,延伸至刀盤區域,其余位置圍巖完整。

1.3.2地下水情況

2019年8月27日,平導TBM掘進至掌子面里程PDZK221+481,揭示洞內圍巖為燕山期花崗巖,地下水發育,呈滴狀滲水及線狀流水,拱頂左側見股狀水流出,水量約4m3/h,水質清澈,無壓力,為基巖裂隙水。

平導PDZK221+481不良地質處理期間,平導施作鉆孔51個,其中6個鉆孔揭示有高壓水,判斷掌子面前方存在封閉囊狀水,并具有高壓富水特征。

1.3.3地質補勘情況

對應地表水未出現下滲,地表部分花崗巖呈全~強風化狀,礦物成分有綠泥石蝕變現象,寬度約45m。

1)物探

通過使用TPS探測、HSP探測、TBM破巖震源波探測、激發極化探測等探測方法進行探測。分析結果如下:平導PDZK221+479—PDZK221+466,PDZK221+444—PDZK221+434區段節理裂隙發育,巖體破碎~極破碎,圍巖自穩能力差。正洞D1K221+540—D1K221+530,D1K221+519—D1K221+478,D1K221+458—D1K221+456區段附近節理裂隙發育,巖體破碎,局部巖體自穩能力差,局部發育地下水。

2)鉆探

正洞、平導以及高位導坑施作泄水孔、超前探孔(35個)及管棚共76個,采用自帶風壓回轉鉆進+水鉆工藝。根據超前鉆孔判斷,平導護盾前方3~24m范圍為強~弱風化花崗巖,節理裂隙較發育,巖體較破碎,地下水弱~較發育;迂回導坑前方5~40m范圍為強~弱風化花崗巖,節理裂隙較發育,巖體較破碎,地下水較發育;前方0~24m范圍為強~弱風化花崗巖,節理裂隙較發育,巖體較破碎,地下水弱~較發育。

1.3.4地質條件分析

根據平導、迂回導坑等鉆孔探測情況,推測PDZK221+481卡機段前方發育構造風化破碎帶,該破碎帶具有巖體破碎、部分泥化、高壓富水、易涌突的特征。破碎帶走向約為N74°E,與線路走向夾角約24°,推測構造破碎帶大里程側邊界與平導交于PDZK221+483,與正洞交于D1K221+553附近。小里程側邊界未探明,具體寬度需進一步驗證(推測破碎帶寬度>20m)。根據超前鉆孔,平導盾尾前方強~強風化花崗巖厚度3~24m,迂回導坑洞室前方弱風化花崗巖厚度5~17m,正洞盾尾前方強~弱風化花崗巖厚度0~24m。

根據正洞掌子面圍巖情況、探孔及地表調繪,推測目前正洞掌子面已接近該構造風化破碎帶。平導掌子面右側7m以外,前方35m為弱風化花崗巖,巖體穩定性較好。

2 處理方案研究及優缺點分析

2.1 處理方案

2.1.1方案1:自平導TBM后方右側增設迂回導坑

1)處理措施

在平導TBM后方約245m處右側(面向掌子面,下同)增設迂回導坑,并在廣林坡斷層前轉入平導線位,利用迂回導坑超前施工平導及正洞的廣林坡斷層范圍。

從迂回導坑向平導PDZK221+481附近增設高位支洞,通過高位支洞對平導上方的不良地質進行泄水、加固。利用迂回導坑超前平導,并反向施工加固平導不良地質。當正洞TBM遇到不良地質并出現卡機時,可通過迂回導坑繞行加固處理。當平導TBM需檢修時,可在平導線位設置TBM檢修洞。

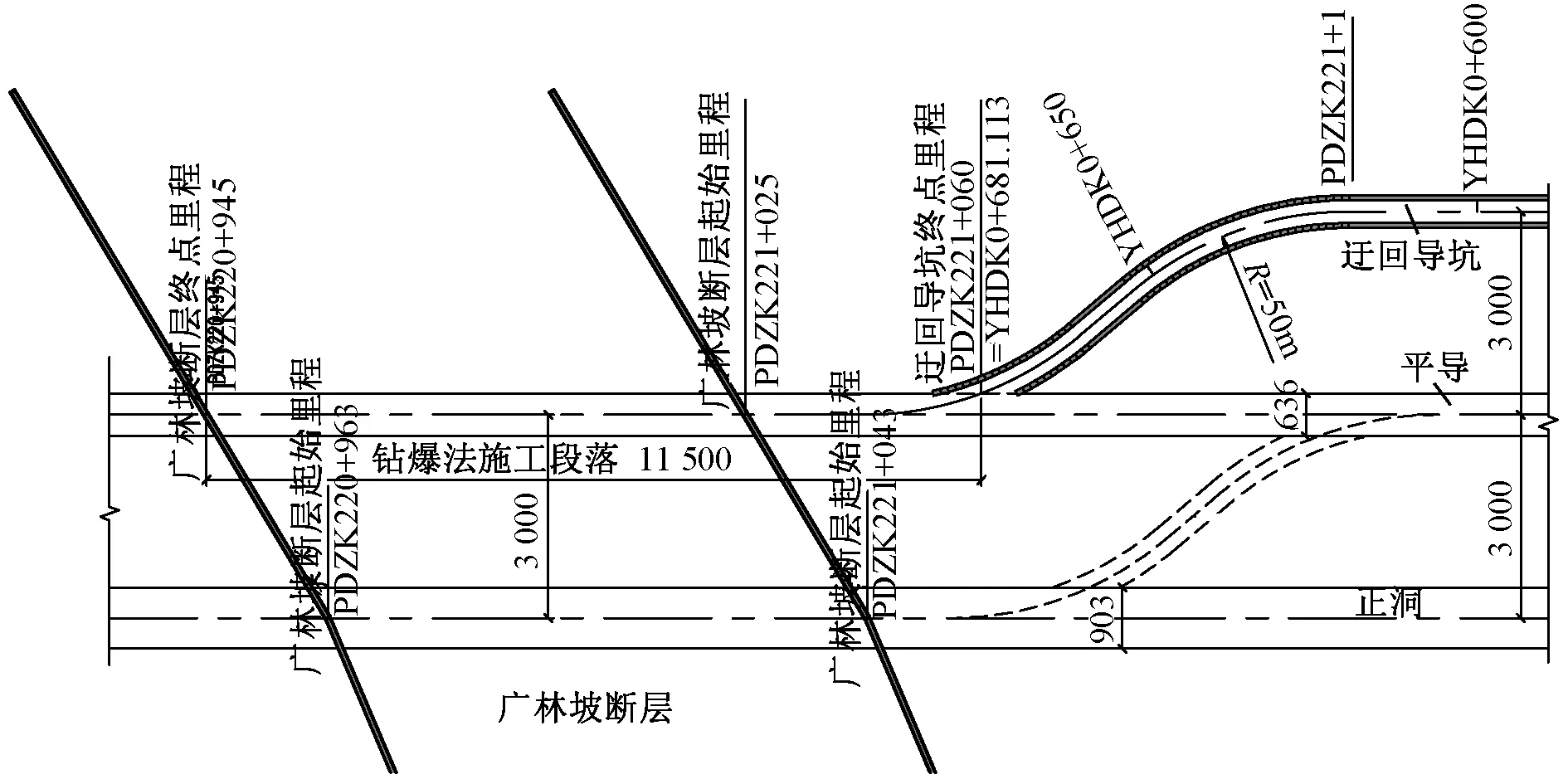

2)迂回導坑設計(見圖1)

圖1 迂回導坑靠近廣林坡斷層附近段平面示意

迂回導坑沿平導右側(面向掌子面)30m平行設置,考慮梭礦等有軌運輸的要求,轉彎半徑按50m控制。迂回導坑轉入平導的具體里程應結合探測確定的廣林坡斷層位置確定。迂回導坑標高與兩端平導交點處的軌頂標高齊平順接。

迂回導坑按有軌運輸單車道控制,每隔350~400m設置1處錯車道。單車道內凈空尺寸為4.1m(寬)×4.35m(高),錯車道內凈空尺寸為6.25m(寬)×5.2m(高)。

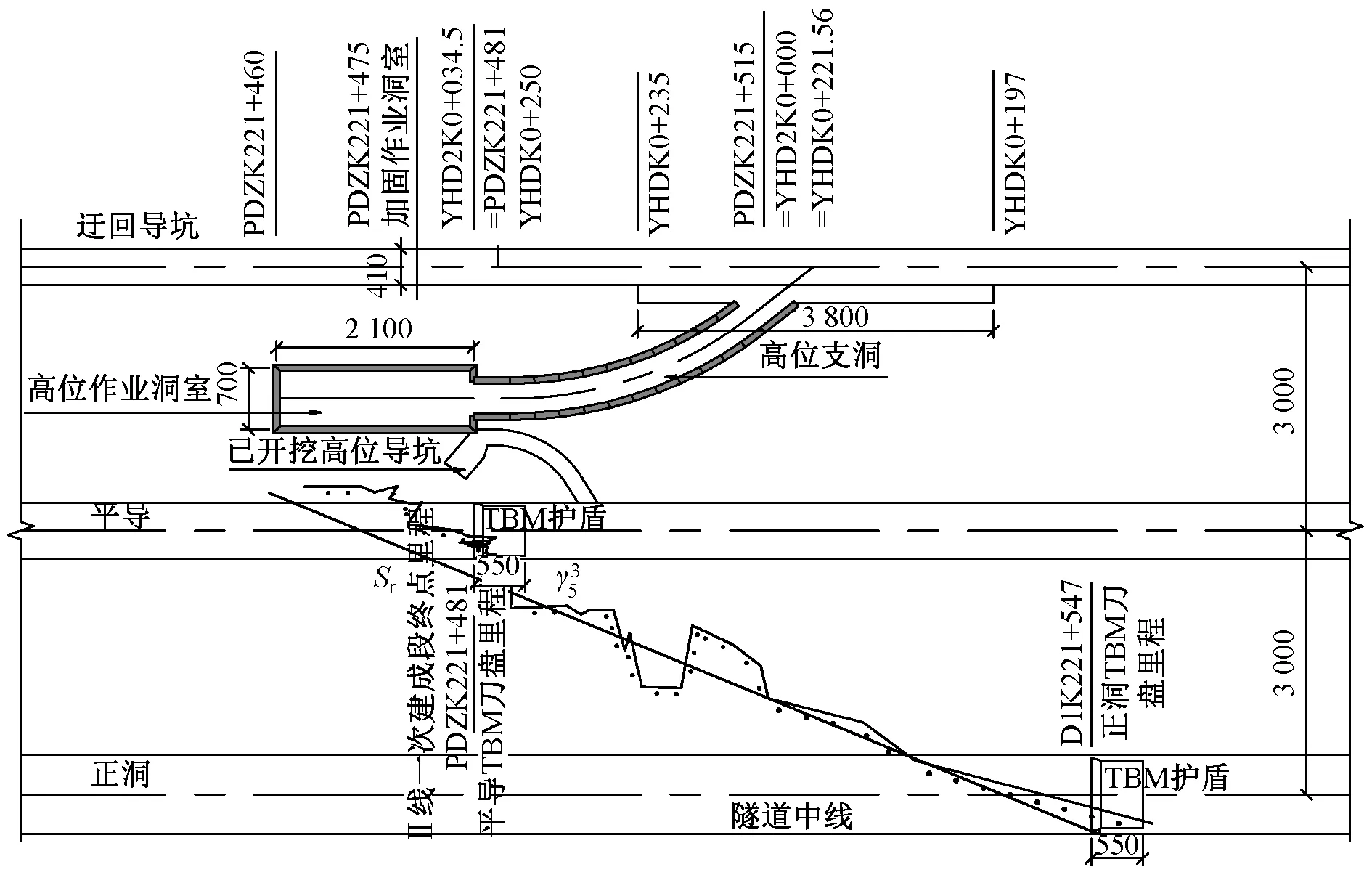

3)高位支洞對不良地質的處理

從迂回導坑YHDK0+221.56處增設高位支洞,并設置高位作業洞室用以泄水、加固構造風化破碎帶。

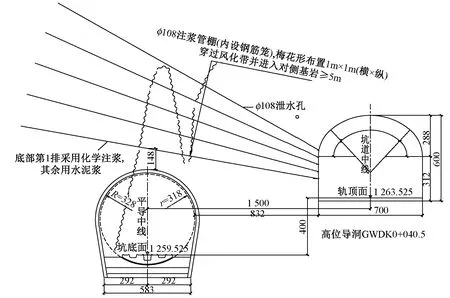

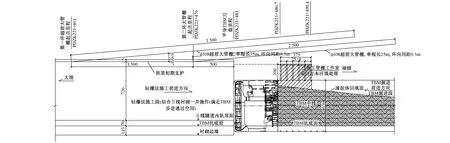

為確保TBM成功脫困,通過高位作業洞室向平導方向施作φ108超前注漿管棚(內設鋼筋籠)及泄水孔,1m×1m(橫×縱)梅花形布置,管棚長度按穿過風化帶并進入對側基巖不小于5m控制。為避免水泥漿液損壞TBM密封件等設備,在底部第1排采用化學注漿,其余采用水泥漿,如圖2,3所示。

圖2 高位支洞平面示意(單位:cm)

圖3 高位支洞加固平導上方不良地質典型橫斷面設計(單位:cm)

4)平導反向施工加固平導不良地質段

通過迂回導坑施工至卡機段前方,采用鉆爆法反向施工(見圖4),通過不良地質段并對受困TBM周邊圍巖進行加固使其脫困。采用鉆爆法反向施工至平導構造風化破碎帶時,采用φ108大管棚+大外插角小導管進行超前注漿加固并確保超前大管棚長度覆蓋PDZK221+486.7—PDZK221+490.75段。

圖4 平導突涌段爆鉆法反向施工縱斷面示意(單位:cm)

2.1.2方案2:在平導與正洞之間增設迂回導坑

1)處理措施

在平導TBM后方約245m處左側正洞與平導之間增設迂回導坑,并在廣林坡斷層前轉入平導線位,利用迂回導坑超前施工平導及正洞的廣林坡斷層范圍。利用迂回導坑超前平導,并反向施工加固平導不良地質。

當正洞TBM遇到不良地質并出現卡機時,可通過迂回導坑超前加固處理。當平導TBM需檢修時,可在平導線位設置TBM檢修洞。

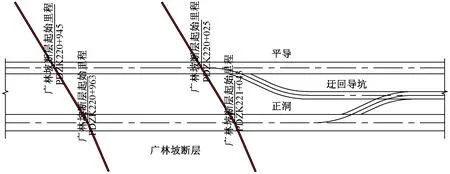

2)迂回導坑設計(見圖5)

圖5 迂回導坑靠近廣林坡斷層附近段平面

迂回導坑沿平導左側15m平行設置,考慮梭礦等有軌運輸的要求,轉彎半徑按50m控制。迂回導坑轉入平導的具體里程應結合探測確定的廣林坡斷層位置確定。迂回導坑標高與兩端平導交點處的軌頂標高齊平順接。

受迂回導坑與平導、正洞之間的凈距限制,本方案不考慮通過迂回導坑設置高位支洞。

3)其他

本方案的運輸組織、平導不良地質段反向加固措施、特殊襯砌設計均與方案一相同。

2.1.3方案3:利用正洞TBM超前施工

本方案基于正洞TBM在進入廣林坡斷層前,能夠超前平導刀盤至少280m。

1)處理措施

在正洞TBM超前平導約280m后,從正洞D1K221+460附近(超前平導掌子面約20m)朝平導方向開設橫通道,并采用鉆爆法反向施工平導,加固平導不良地質段。

由于要采用鉆爆法施工廣林坡斷層,故正洞TBM在進入斷層前(或卡機后),仍需要等待鉆爆法施工的平導超前處理。本方案平面如圖6所示。

圖6 方案3示意

2)其他

本方案的運輸組織、平導不良地質段反向加固措施、特殊襯砌設計均與方案1相同。

2.2 處理方案比選及推薦

2.2.1方案優缺點比較

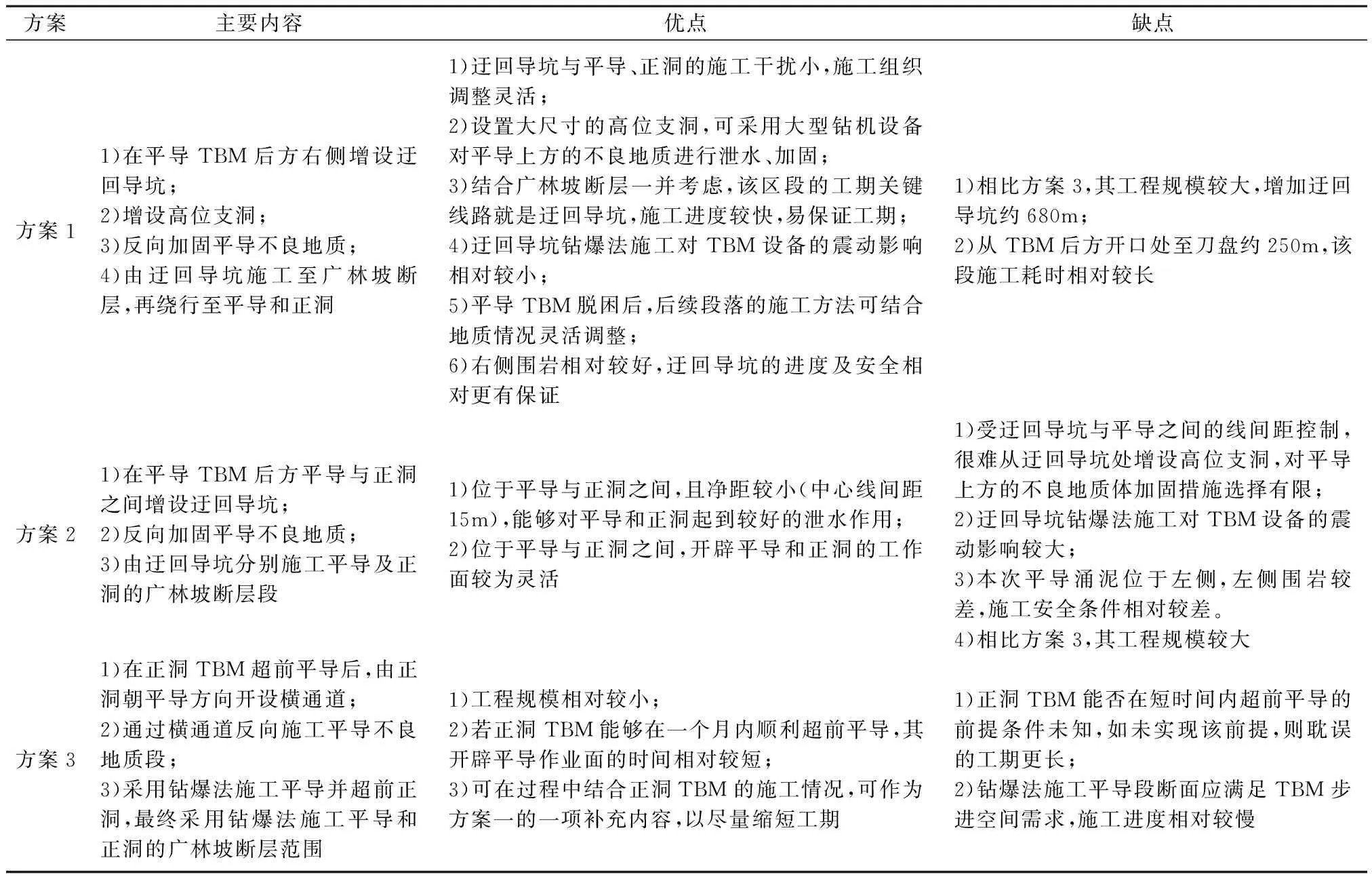

平導不良地質處理方案優缺點比較分析如表1所示。

表1 方案優缺點對比分析

2.2.2比較分析

從上述方案的優缺點綜合比較分析看,雖然方案1的工程規模相對更大,但其在施工安全、工期可靠性保障、不良地質處理手段選擇等方面具有更大的優勢,故推薦盡快實施方案1,并根據正洞TBM掘進情況,必要時,可同時考慮通過正洞處理平導不良地質及前方廣林坡斷層。

3 結語

本文討論的方案1已經于現場實施完成,經過2年多的監測,平導洞內無異常。

TBM脫困的原理是采取一系列措施盡可能減小刀盤阻力和護盾阻力,使其滿足TBM掘進施工的脫困扭矩及推力,過程中需采取加強支護手段,保證初支強度,必要時采用鉆爆法輔助通過,其處理原則和理念均要“泄水降壓、改良圍巖、釋放空間”,通過對TBM刀盤前方不良地質圍巖泄水固結,注漿加固改良圍巖狀態,提高圍巖自穩程度后,采用一定輔助措施釋放TBM設備周邊空間,幫助TBM脫困或TBM自行脫困。在方案研究階段,按不良地質處理原則,泄水降壓、注漿加固、盾殼周邊擴挖等具體脫困方式的選擇,應重點考慮方案的可行性、可操作性、安全性和經濟性。