運動教育模式在小學籃球教學單元中的運用

史麗杰 (山東省青島市即墨區(qū)第三實驗小學,266299)

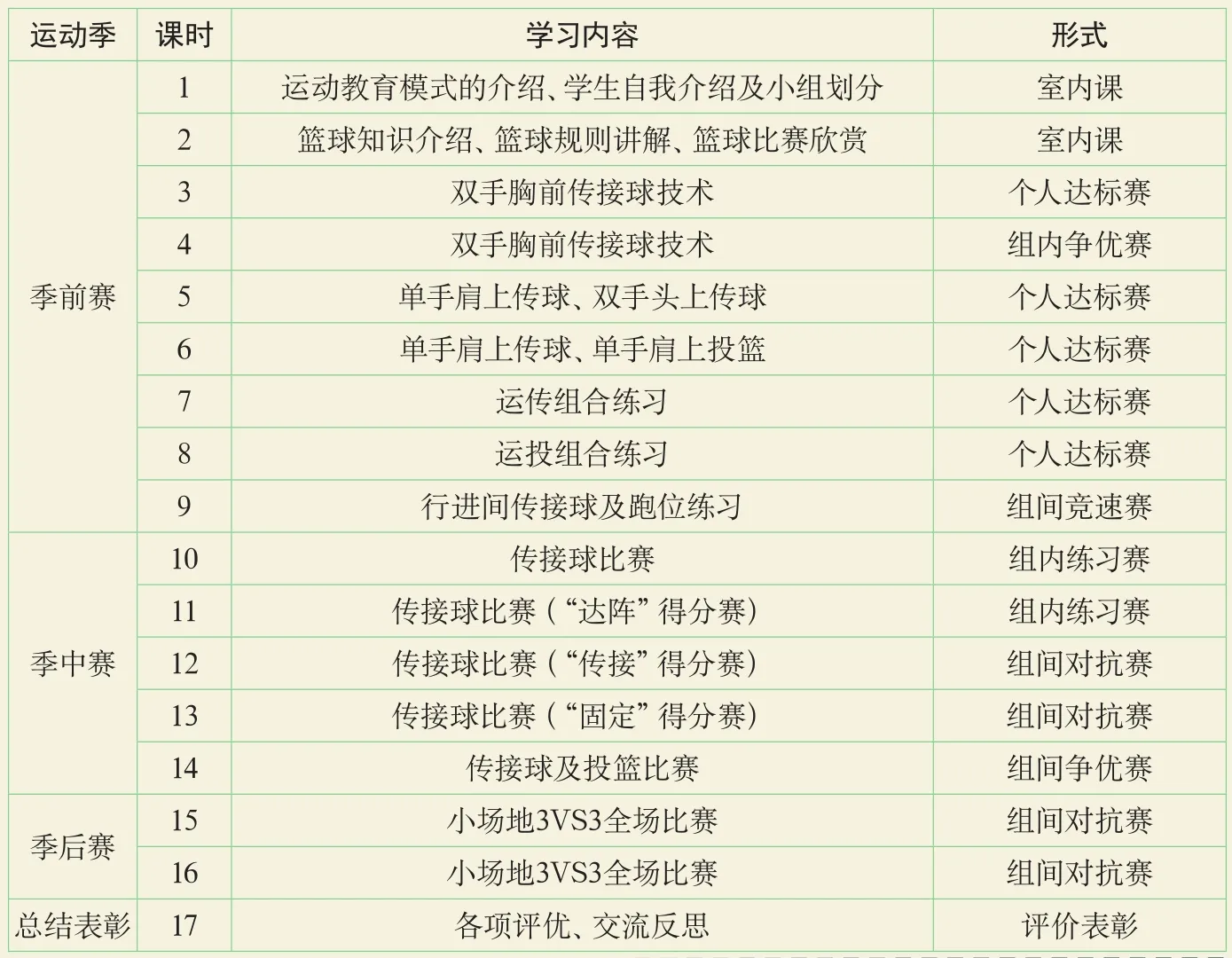

運動教育模式是以合作學習為主要學習方式,以固定分組、角色扮演為組織形式,在整個教學過程中以比賽為主線,提供給不同運動水平的學生真實的、豐富的運動體驗的教育模式。它以“運動季”(源于運動比賽中的季賽,通常包括練習期、季前期、正式比賽和季后賽)為教學單元,為學生提供更多彼此互動的學習機會,通過最為真實的運動情境使學生得到全面的運動教育,從而培養(yǎng)有能力、有運動素養(yǎng)和熱情的運動參與者。筆者以運動季的形式構建單元教學計劃,將運動教育模式運用在小學籃球教學單元中,多年來摸索出一套小學籃球教學單元季前賽、季中賽和季后賽的課堂分組、比賽的組織策略,從而實現運動教育模式的本土化運用(表1)。

表1 運動教育模式六年級小籃球單元教學計劃

一、季前賽:知識、技能儲備及合理分組

1.知識、技術儲備

季前賽以小組劃分、籃球基本常識和技術學習為主要內容,利用2~3個課時進行小組劃分、籃球知識介紹、籃球規(guī)則講解、籃球比賽欣賞,6~7個課時進行籃球基本技術學習。比賽是運動教育模式的顯著特征,同時追求全員參與。因此在選擇學習內容時應以能展現團隊配合和戰(zhàn)術意識的雙手胸前傳接球、單手肩上傳球、雙手頭上傳球、行進間傳接球等各種傳接球動作為主,個人投籃、運球等技術動作為輔。由教師給出學習內容、提出學習目標、制訂考核標準,各隊長負責組織練習、指導糾錯。通過多課時的深度學練,學生對籃球技術的掌握和運用能力明顯提升。

2.合理分組

分組的長期穩(wěn)定是運動教育模式的要求,各組實力均衡是實行運動教育模式的重要保證。為了達到上述要求,可采用“旋轉輪盤”的方式進行分組。首先,通過了解班級學生籃球技能水平(以班級40人為例),確定能力最強的8個人作為各隊隊長。其次,剩余學生按照1~32號排序,按順序選擇隊長或等待被隊長選擇。第一輪1~8號學生依次選想加入的隊伍,如果此輪自己心儀的隊長已被前面學生選擇,在本輪中可以選擇棄權。一輪結束,如果有隊長沒有被選擇,則權力反轉由隊長從剩余的隊員中任選一名,每名隊長擁有一名隊員后,本輪結束。下一輪由9~16號學生按上述方法繼續(xù)操作,四輪選擇結束,所有隊員落位各自隊伍。分組結束后,每隊有一次隊員轉隊的機會,經隊員、隊長和教師同意后,兩隊之間可以相互交換隊員。從實際上課情況看,這種分組方法類似于友伴分組和異質分組的結合,分組后組內學練氛圍好,比賽熱情高。各組之間籃球實力相對均衡,比賽時互有勝負,能夠激發(fā)各組之間的比賽熱情。

二、季中賽:以賽促練

1.基于實戰(zhàn)的比賽

季中賽主要以籃球技戰(zhàn)術練習,組內、組間傳接球比賽為主,5~6個課時。此階段學習著重提升學生在對抗情況下運用傳接球技術的能力,培養(yǎng)基本的戰(zhàn)術跑位意識。學生通過課上、課下的多練、多賽、多看,不斷提升籃球意識,增加運動經驗,熟練地掌握參加籃球活動所需的技術,并能理解和合理運用部分戰(zhàn)術進行比賽。

2.基于條件限制的比賽

以賽促練,在學生基本掌握傳接球技術后,設計有條件限制的傳接球比賽,降低學生在實戰(zhàn)中運用技術動作的難度,然后逐步減少條件限制,過渡到沒有條件限制的真實比賽。如,在傳接球比賽中,先設計以多打少、“達陣”得分的比賽規(guī)則,減小進攻難度;熟練后設計以多打少、“傳接”得分的比賽規(guī)則,進攻方底線站1名隊員,可以在底線左右移動,接到隊友的傳球即得分;之后設計以多打少、“固定”得分的比賽規(guī)則,進攻方底線站1名隊員,只能在籃板下的范圍內左右移動,接到隊友的傳球即得分;最后設計攻防同等人數、“固定”得分規(guī)則。季中賽期間,先由隊長帶領隊員組內練、組內賽,然后進行組間比賽,比賽結果計入賽季末總積分。通過比賽,學生能夠理解、尊重并合理利用規(guī)則,甚至可以自行制訂規(guī)則進行比賽。

三、季后賽:真實比賽

1.模擬正規(guī)球隊文化

比賽前,各隊上交參賽報名表,內容包含隊名、隊徽、吉祥物、口號、一句宣言、隊員介紹等內容。各隊通過組內討論,設計本隊專屬隊名、隊徽、吉祥物、口號等,雙方對陣前要大聲說出本隊的一句宣言,提升球隊士氣,增強比賽氛圍。

2.模擬正規(guī)賽事組織

在季后賽3VS3籃球爭霸賽開始前成立賽事組委會,分別設立規(guī)則制訂組、裁判組、技術保障組。規(guī)則制訂組結合本校場地條件和學生籃球技能掌握情況,重新設計比賽場地和比賽規(guī)則。比賽場地為15m×10m長方形,兩端各有高2m的籃球筐1個,場地設有中線、三分線和固定防守區(qū)。比賽人數為每隊各上場3人,至少包含1名女隊員。比賽規(guī)則為場地設置固定防守區(qū),防守方在防守時至少保留1名隊員在固定防守區(qū)內,若防守方3人同時在固定防守區(qū)外的時間超過2秒判為違例,進攻方獲得罰球1次。計分方式為罰球進球得1分,男隊員三分線內進球得1分,三分線外進球得2分;女隊員三分線內進球得2分,三分線外進球得3分。比賽時間為10分鐘,得分多者獲勝。裁判組認真研究比賽規(guī)則,做好裁判培訓,統一判罰標準,為比賽順利進行保駕護航。技術保障組包括教練、計時員、記分員、志愿者和啦啦隊等,為比賽做好技術保證和后勤保障,活躍比賽氛圍。

3VS3全場比賽是對學生體能和技能的雙重檢驗。固定防守區(qū)的設計,人為創(chuàng)造了多打少的局面,降低了比賽難度,保證了比賽的觀賞性和順暢性。同時,固定防守區(qū)的存在以及要求至少有1人在固定防守區(qū)內的規(guī)則,能夠考驗學生遵守規(guī)則、利用規(guī)則設計戰(zhàn)術的能力,也考驗著團隊的默契度。女隊員強制上場和同等情況下女隊員進球多得1分的規(guī)則,調動了女生參與籃球運動的積極性。主教練、裁判、計時員、記分員、志愿者和啦啦隊等角色的扮演,提高了學生參與籃球活動的熱情。

四、賽后季:總結表彰

季后賽結束后,進行總結表彰活動。學生總結本賽季通過運動教育模式上課取得的收獲和存在的不足,評選出最佳隊長、季后賽MVP、最佳隊徽獎、最佳吉祥物設計獎、最佳裁判獎等獎項,讓不同角色的學生都得到展示自己的機會。在撰寫學期總結時,很多學生提到了規(guī)則意識、團隊精神,由此可見,運動教育模式潛移默化地提升了學生的體育素養(yǎng)。