針對應急救援的強余震特征統計

管麗倩,戴君武,楊永強,許德峰

(1.中國地震局工程力學研究所,哈爾濱 150080;2.中國地震局地震工程與工程振動重點實驗室,哈爾濱 150080)

引言

大地震后強余震一般較為活躍,當余震震級高時可能對強余震震中附近地區造成比主震更嚴重的破壞[1]。此外,強余震對于震后救援影響很大,強余震造成建筑物破壞對被困人員和救援人員都會構成生命威脅。當地震發生后,快速判斷最大震級和不同震級余震發生概率對實際震后救援有重大意義。

針對余震序列,國內外開展了較多研究,其中包括國外學者LUTZ(1986)[2]和ALEXANDRA 等(2021)[3],國內學者周蕙蘭等(1982)[4]、吳開統等(1990)[5]和蔣海昆等(2007)[6]等均對余震序列相繼做了詳細研究。周蕙蘭(1982)和吳開統等(1990)給出了最大余震和主震平均差值;任雪梅等(2013)[7]針對我國大陸及邊臨地區提出了主震震級與最大余震震級差的經驗關系。上述學者對余震研究多針對完整的主余震序列,其余震統計的時間窗較長,不適用于應急救援。本文主要考慮強余震對于震后應急救援的影響,重點關注震后救援時段發生的強余震。鑒于我國大陸地區1966 年以來才有較為完整的余震記錄,所以本文選取1966 年至今我國大陸地區主震震級6.0 級及以上,余震震級4.0 級及以上的主余震序列進行研究,并針對震后應急救援的救援存活率選取八個余震統計時間窗,分別為震后12 h、震后24 h、震后48 h、震后72 h、震后96 h、震后120 h、震后144 h和震后168 h。

震后救援不但關心最大余震,也關心各震級余震發生的可能性。余震發生可能性是判斷救援危險性的重要指標之一。目前研究震級概率分布的方法很多,大多為在G-R 關系的基礎上進行修正[8]。G-R 關系lgN=a-bm是地震學中的一個基礎性統計規律,其中:m為震級;N為震級大于等于m的余震累計發生次數。我國學者葉友清等[9]針對余震序列的特點建立了有上限的震級概率分布函數,用于余震概率預測,但上述方法在使用中有兩個主要問題:一是需要主震發生后兩小時內余震的詳細數據,而實際震后兩小時詳細數據難以及時獲得;二是做了較多假設,如假設發生了10 000 次余震,并在此基礎上計算概率。因此,在震后應急救援時,該方法無法滿足快速判斷余震發生概率的要求。本文定義了可能性指數a,其由我國大陸地區歷史地震數據統計得到,震后僅根據主震震級即可確定,進而對不同時段各震級余震發生可能性做出經驗判斷。

1 資料選取

震級較高的主震發生后經常伴隨大量余震,這些余震發生的時間和地點差異較大,如我國1976 年7 月28日發生的唐山地震和2008年5月12日發生的汶川地震等,在數年后仍有余震發生。不同地震序列的主震和余震在時間和空間上重合交叉,在一定程度上掩蓋了地震作為獨立事件的統計特性。就如何區分主震和余震,國內外學者提出了多種確定余震時間窗和空間窗的方法,可大致分為兩類:一是由Keilis-Borok 和Knopoff等提出的主震震級法;二是以Reasenberg提出的余震刪除法為代表的鏈式法。

主震震級法所選取的余震時間窗和空間窗與主震震級直接相關,目前主要分為兩大類:第一類以K-K法為代表,其提出的時間窗、空間窗與主震震級關系由統計得到;第二類以G-C 法為代表,其提出的時間窗、空間窗與主震震級關系與地震發生機制相關。余震刪除法是根據地震發生后應力調整及余震序列衰減方面的研究給出的一種動態增長的鏈式方法,在國內的研究中較少使用。我國學者李閩鋒[10]對K-K 法和G-C法進行比較,使用兩種方法對中國地震目錄(1970年~2001年,ML≥2.0)進行余震刪除并分析,結果表明兩種方法都能起到消除原始目錄地震累積頻度非平穩增長的作用;使用兩種方法進行震例檢驗,結果也沒有明顯優劣。綜上所述,本文選取更為簡單的K-K法作為余震選取時間窗和空間窗的基礎。

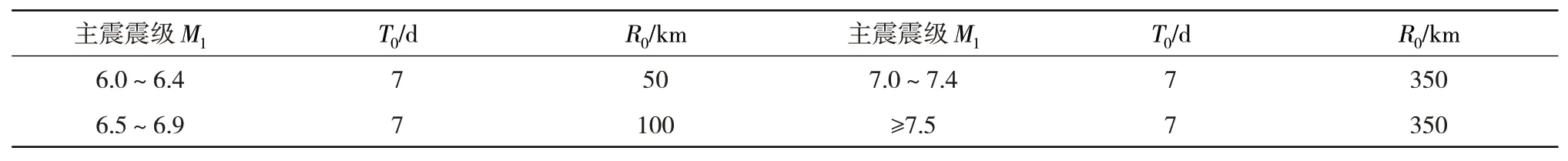

K-K法確定時間窗和空間窗的基本原則為[11]:兩個地震的時間間隔t、距離r和震級M1、M2同時滿足t≤T0、r≤R0、M2≤M1三個關系時,后發生的地震為先發生地震的余震。T0和R0為與M1相關的定值,其具體數值見表1。

表1 K-K法的時間窗和空間窗Table 1 Time windows and space windows for the K-K method

本文空間窗的選取在K-K 法基礎上綜合考慮我國大陸地區余震分布的空間特征,如汶川地震的余震呈單側分布,其長度在300 km 以上,最大余震發生處距主震震源259 km,明顯大于K-K 法規定的7.5~8.0級地震空間窗150 km,故本文空間窗在K-K 法基礎上有所擴大,6.0~6.9 級地震與K-K 法相同,7.0 級及以上地震統計空間窗為350 km。

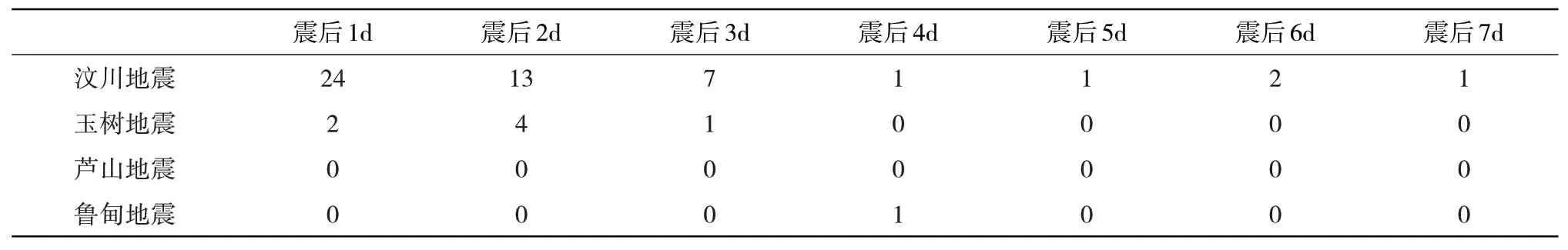

K-K 法的時間窗對于震后救援明顯過長,本文針對震后救援給出了更有針對性的時間窗選取原則。國內外有諸多學者對不同國家多次地震的救援能力進行過研究,結果表明:震后24 h 被困人員存活率為90%左右,震后48 h 為50%~60%,震后72 h 下降至20%~30%,而72 h 之后人員存活率很低。我國學者許建華等(2016)[12]對我國四次大地震中國家救援隊救出被困人員的時間及人數進行統計,結果見表2。以上研究結果表明:“黃金72 h”的救活率最高,為最佳救援期;震后7 d 均為比較有效的救援期。本文選取震后168 h(即7d)為統計時間窗。

表2 四次地震國家救援隊救出被困人員時間及人數Table 2 Time and number of the four earthquake national rescue teams who rescued the trapped people

本文最終選定的時間窗T0和空間窗R0見表3。

表3 本文的時間窗和空間窗Table 3 Time windows and space windows for thisarticle

對建筑物影響較大的主余震震級一般較大,本文有針對性地選取主震震級6.0級及以上余震震級4.0級及以上的主余震序列進行研究。根據表3 的空間窗和時間窗,本文得到1966 年至今中國大陸發生的6 級及以上主震114 次,其中:有余震記錄的有100 次,將其按震級分為6.0~6.4、6.5~6.9、7.0~7.4 和≥7.5 級4組,為檢驗本文所得結果,在四組地震序列中各隨機選出一個主余震序列用作檢驗,其余96 組用作統計分析。以上96組主余震序列共有4級及以上余震記錄629個,將其按照震級分為4.0~4.4、4.5~4.9、5.0~5.4、5.5~5.9、6.0~6.4、6.5~6.9、7.0~7.4 和≥7.5 級8 組。1966 年~2002 年主余震資料來源于《中國震例》,2003年~2021 年資料來源于美國地質調查局官網(http://www.usgs.gov/)。《中國震例》和美國地質調查局官網的地震序列絕大部分有準確的地震發生時間和經緯度,方便按照上述空間窗和時間窗進行篩選。

2 最大余震震級與主震震級的關系

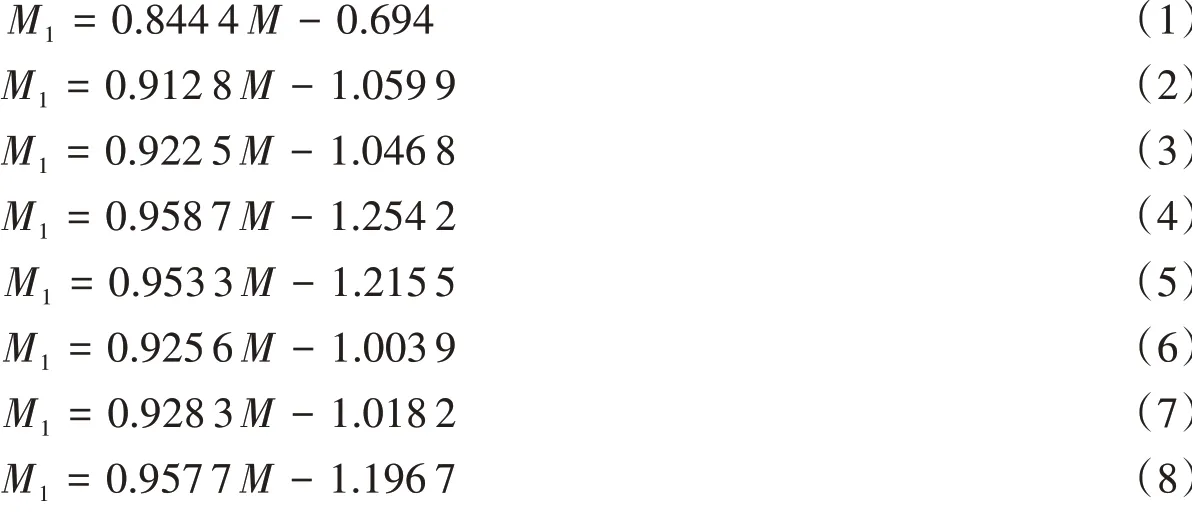

本文利用多元分析中的主分量方法,把主震震級和一段時間內最大余震震級視為隨機量,分別做具體的二元分析,采用y=kx+h進行擬合。對1966 年至今中國大陸發生的96 次6.0 級及以上地震進行分時段統計分析,得到震后一段時間內最大余震M1與主震M的經驗關系式為:

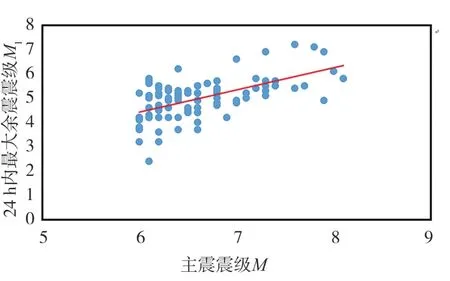

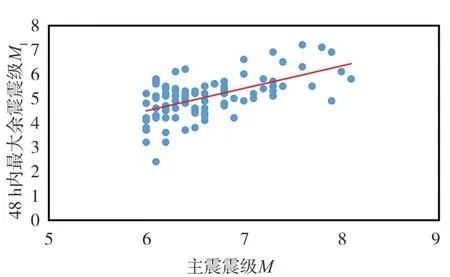

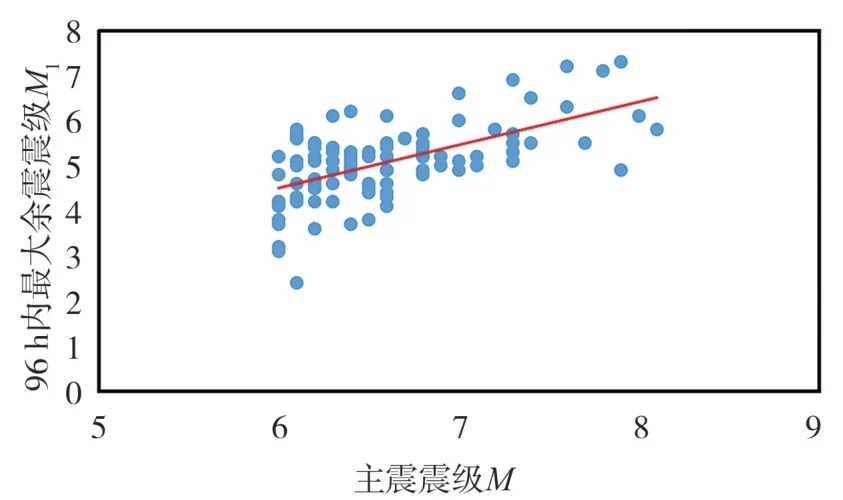

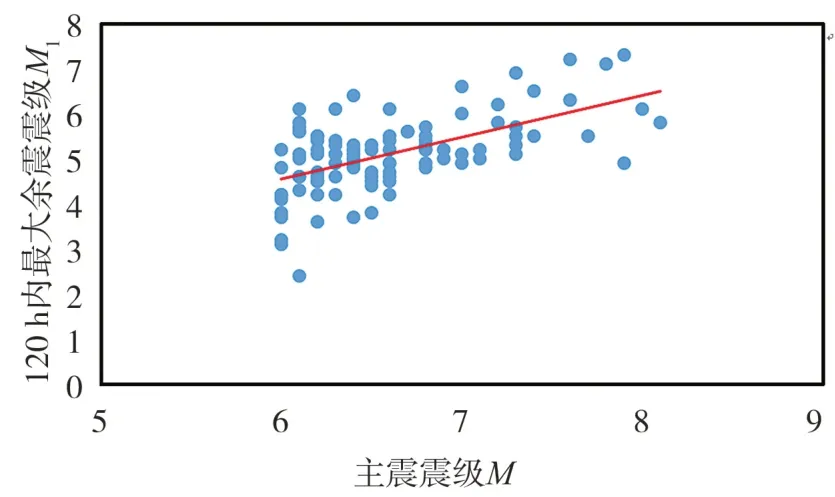

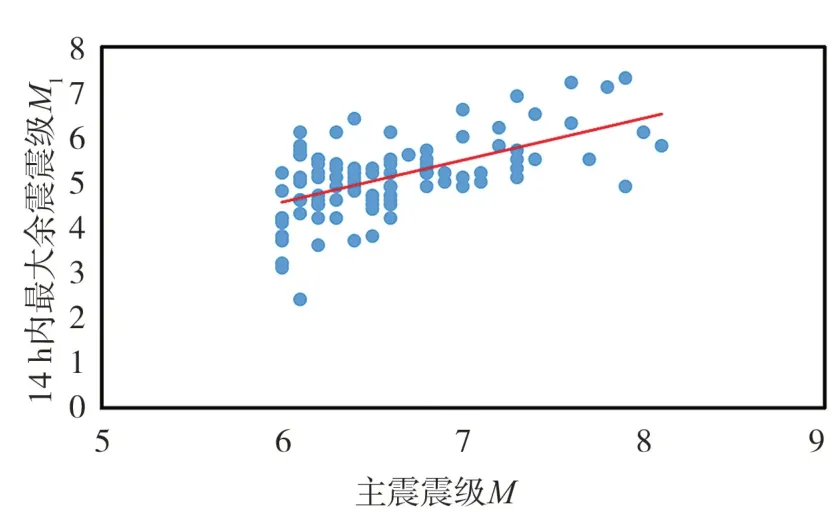

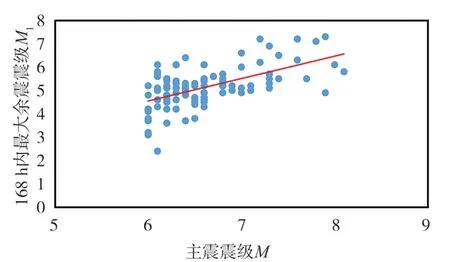

式(1)-式(8)分別為主震發生后12 h、24 h、48 h、72 h、96 h、120 h、144 h 和168 h 八個時間段的最大余震震級與主震震級關系式,其標準差分別為0.561 2、0.591 5、0.582 8、0.601 7、0.596 2、0.577 8、0.579 9 和0.584 5,相關系數分別為0.561 2、0.591 5、0.582 9、0.601 8、0.596 3、0.577 8、0.579 9和0.579 9。樣本數目均為96,從圖1-8可以看出:M1與M之間的線性關系較好。

圖1 12 h內最大余震震級與主震震級關系Fig.1 Relationship between maximum aftershock magnitude in12 Handmain shock magnitude

圖2 24 h內最大余震震級與主震震級關系Fig.2 Relationship between maximum aftershock magnitude in 24 Handmain shock magnitude

圖3 48 h內最大余震震級與主震震級關系Fig.3 Relationship between maximum aftershock magnitude in 48 Handmain shock magnitude

圖4 72 h內最大余震震級與主震震級關系Fig.4 Relationship between maximum aftershock magnitude in72 Handmain shock magnitude

圖5 96 h內最大余震震級與主震震級關系Fig.5 Relationship between maximum aftershock magnitude in 96 Handmain shock magnitude

圖6 120 h內最大余震震級與主震震級關系Fig.6 Relationship between maximum aftershock magnitude in120 Handmain shock magnitude

圖7 144 h內最大余震震級與主震震級關系Fig.7 Relationship between maximum aftershock magnitude in144 Handmain shock magnitude

圖8 168 h內最大余震震級與主震震級關系Fig.8 Relationship between maximum aftershock magnitude in168 Handmain shock magnitude

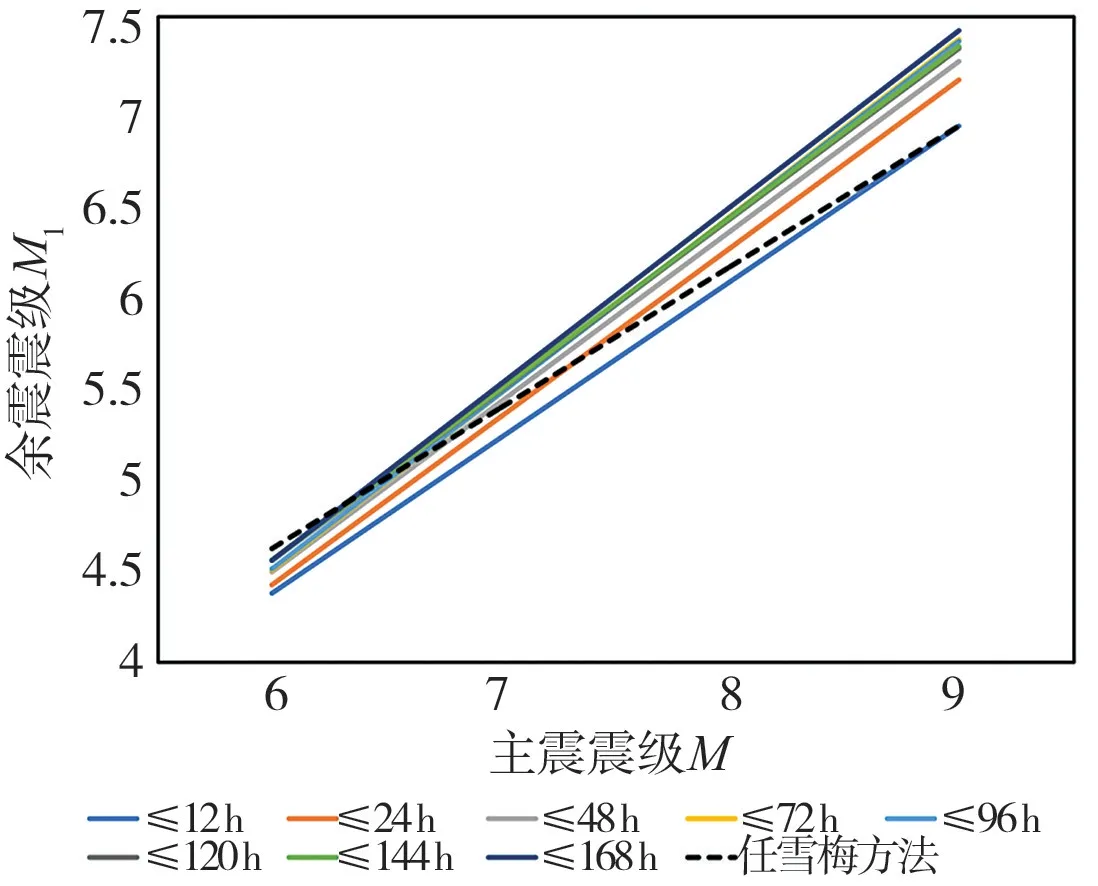

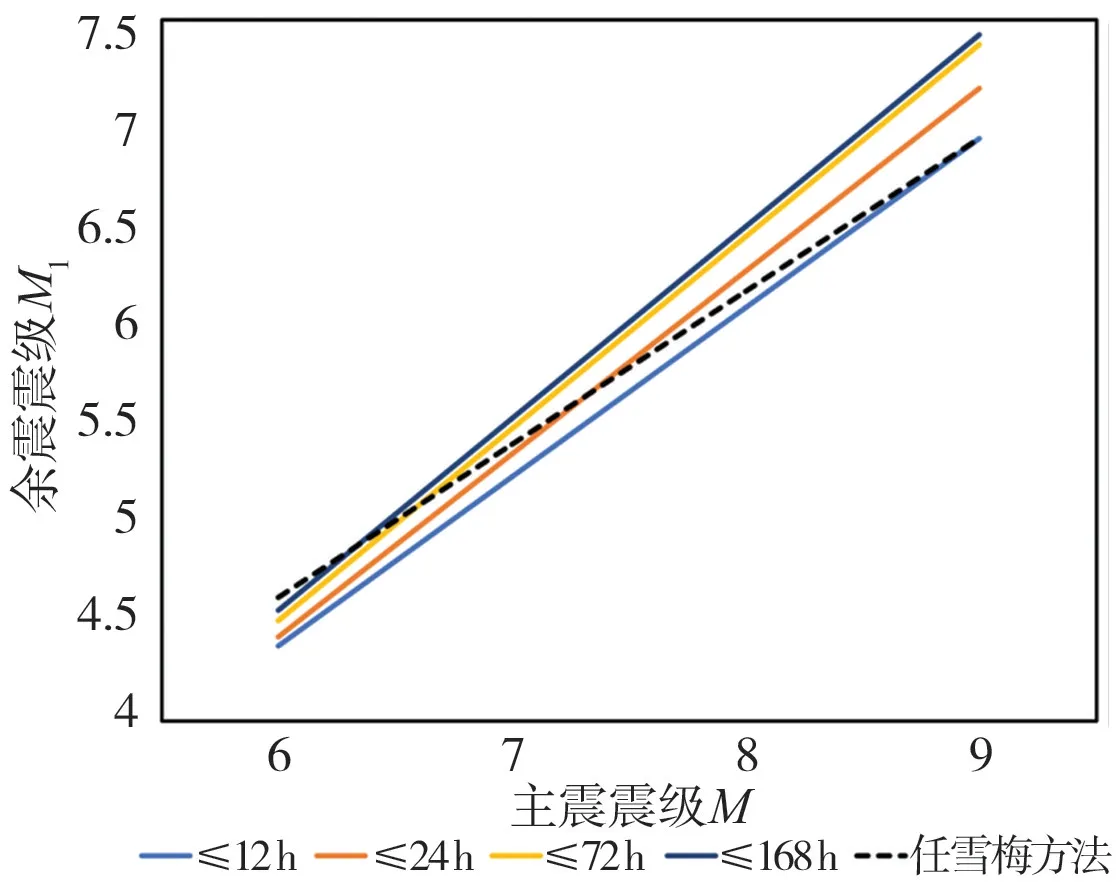

圖9-10為本文擬合結果與任雪梅等(2013)[7]所做的中國大陸及邊臨地區6.0級以上地震序列的擬合結果對比。任雪梅等結果的統計時間窗為1 a,其依據主震所釋放能量占全序列所釋放總能量的比例將余震序列分為主余型、多震型和孤立型并分別進行擬合,其中主余型地震序列占我國大陸地區6.0級以上主余震序列總數的60%以上。從圖10可以看出:(1)整體來看:本文擬合的曲線和任雪梅等擬合的主余型曲線差值很小,即對于主余型地震序列,在震后應急救援期內發生最大余震的可能性很大;(2)當主震震級為6.0級或稍大于6.0級,本文擬合的各曲線曲線基本重合,即對于此震級區間主震,在震后12 h內發生最大余震的可能性極大。

圖9 最大余震震級M1擬合公式對比Fig.9 Formula comparison of M1 fitting for maximum aftershock magnitude(part)

圖10 最大余震震級M1擬合公式對比(部分)Fig.10 Formula comparison of M1 fitting for maximum aftershock magnitude(part)

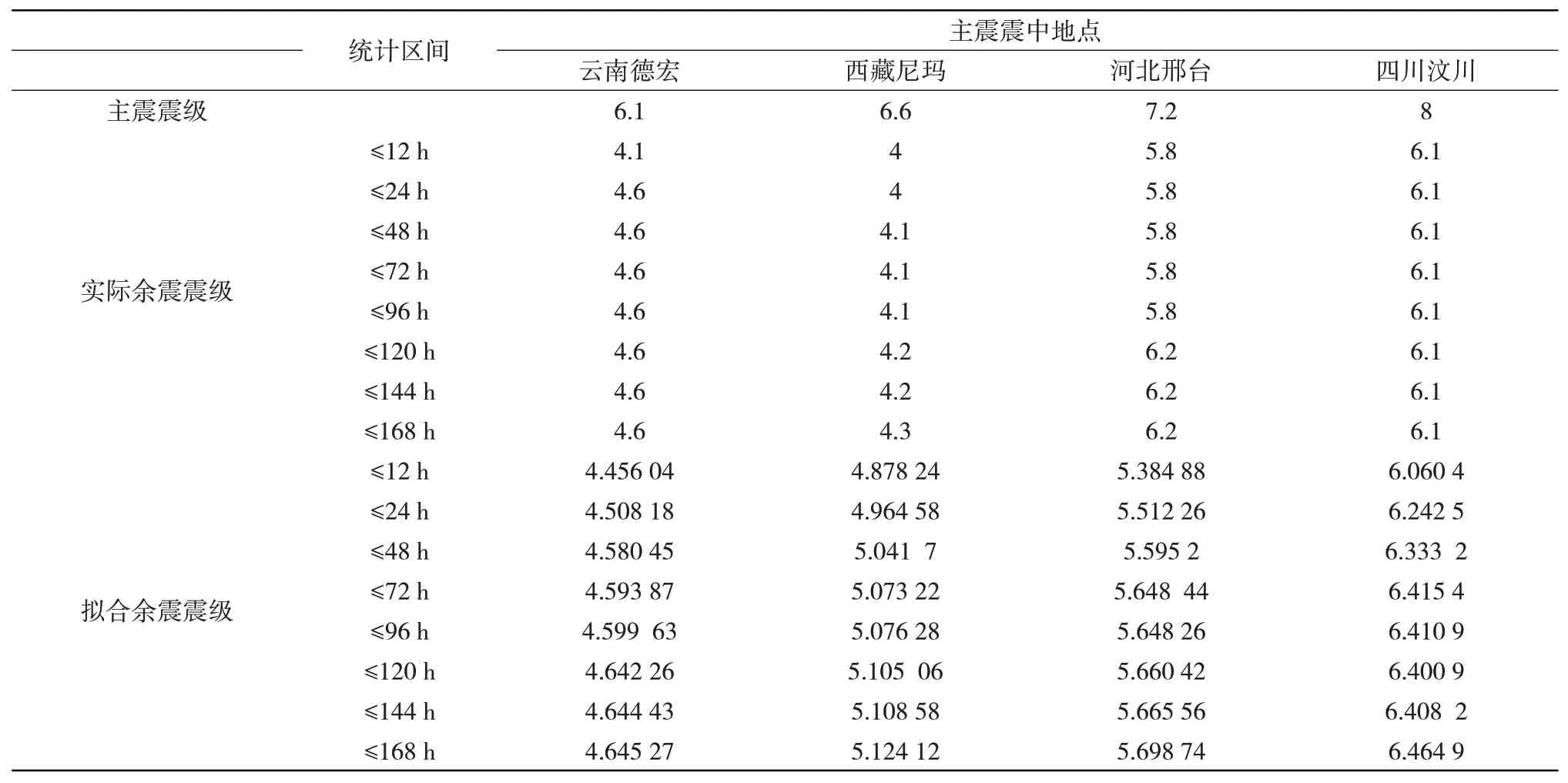

本文在6.0~6.4、6.5~6.9、7.0~7.4 和≥7.5 四組主余震序列中各隨機選出一個主余震序列用作檢驗,其主震詳細信息見表4。實際余震震級與利用本文公式擬合得到余震震級對比見表5,二者差值與擬合公式標準差如圖11所示,只有西藏尼瑪6.6級地震擬合出的余震震級與實際余震震級差值超過了標準差,且為擬合結果偏大。綜上所述,在應急救援期間,使用本文擬合公式判斷最大余震震級是較為可靠的。

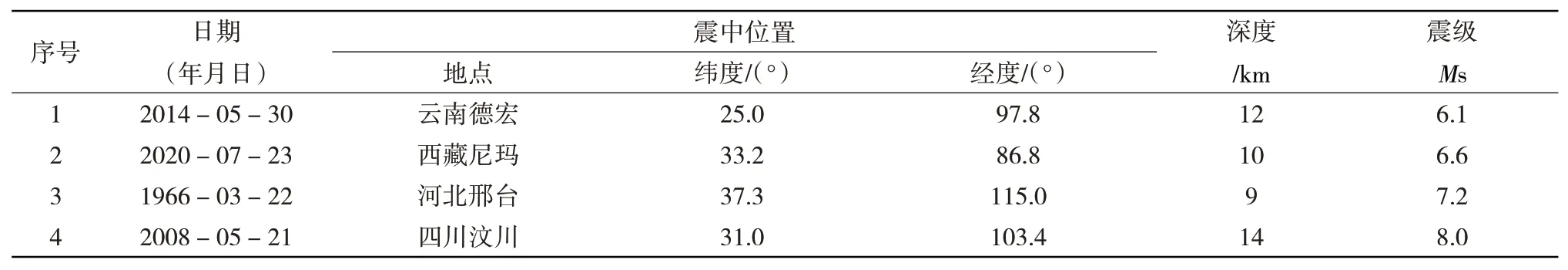

表4 用作檢驗的地震序列的主震信息表Table 4 Main earthquake information table used for inspection

表5 實際余震震級與擬合余震震級對比表Table 5 Comparison table of actual aftershock magnitude and fitted aftershock magnitude

圖11 擬合余震震級與實際余震震級差值和標準差對比圖Table 11 Fitthe magnitude difference and standard deviation from the actual aftershock

3 不同震級強余震發生可能性的經驗判斷

相比較完整結構,大多數廢墟體的抗震性能和穩定性更差,有可能在多次較小震級余震作用下發生二次倒塌,所以救援人員除了關心最大余震,也關心各震級余震的發生可能性。在地震發生后,快速做出不同震級發生可能性的經驗判斷,可以讓救援人員做到“心中有底”,提高救援效率。考慮到由較少的數據得出“概率”并不嚴謹,本文提出“可能性指數a”,緊急救援時段時段可根據“可能性指數a”對各震級余震發生可能性做出經驗判斷。

可能性指數a表示震后一段時間內發生某震級余震的可能性,為處于0%到100%閉區間的百分數。計算方法為此震級區間余震發生次數與統計基數的比值(此處不對一次主震發生后發生該震級區間余震次數做區分,發生次數≥1 次則記為1,為更加直觀的表示可能性將此比值化為百分數。此處按照主震震級分組分析,最后進行對比。

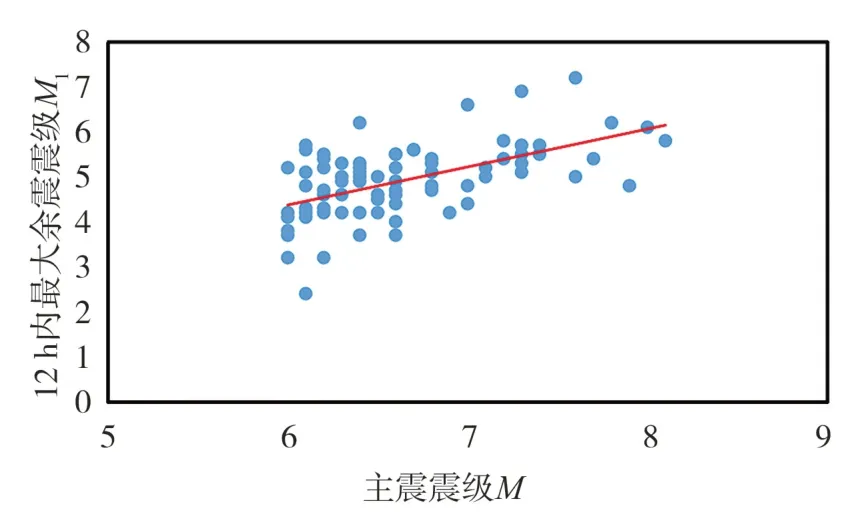

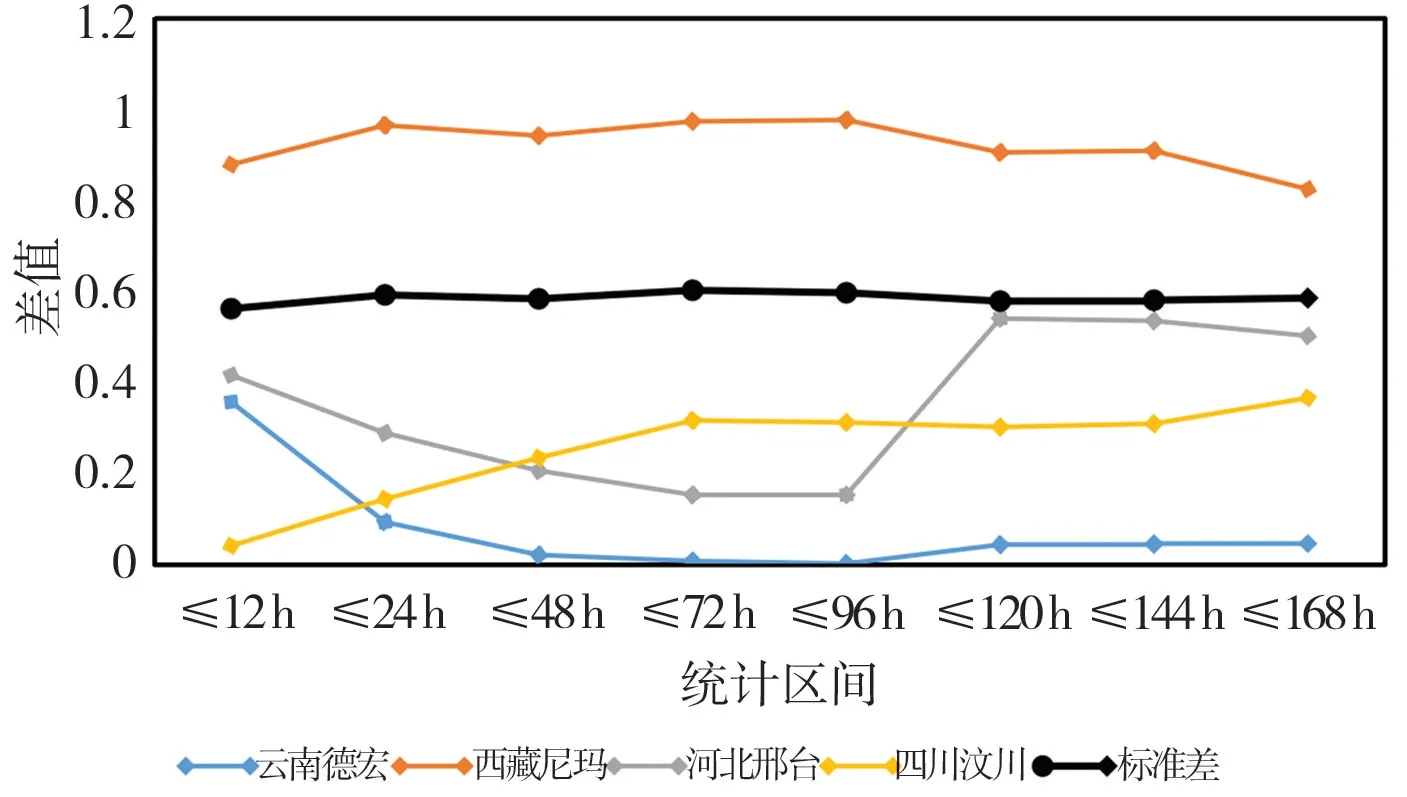

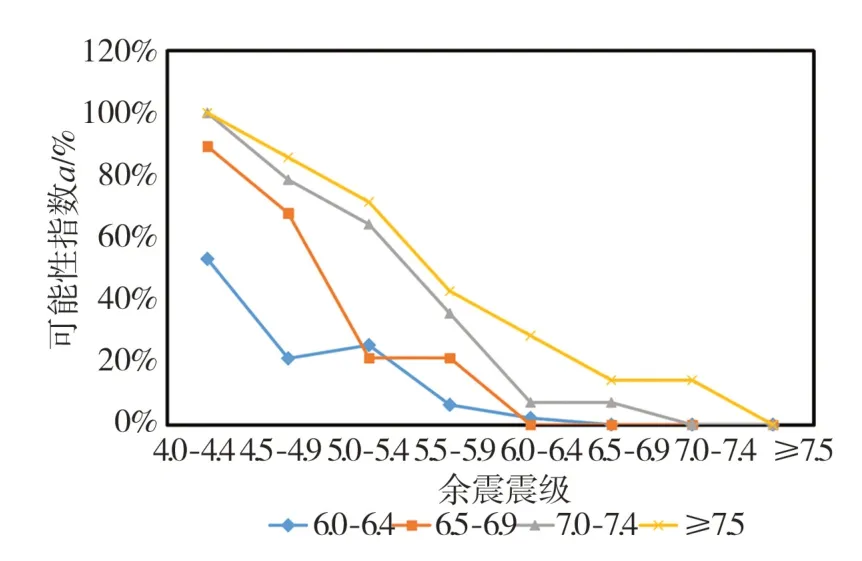

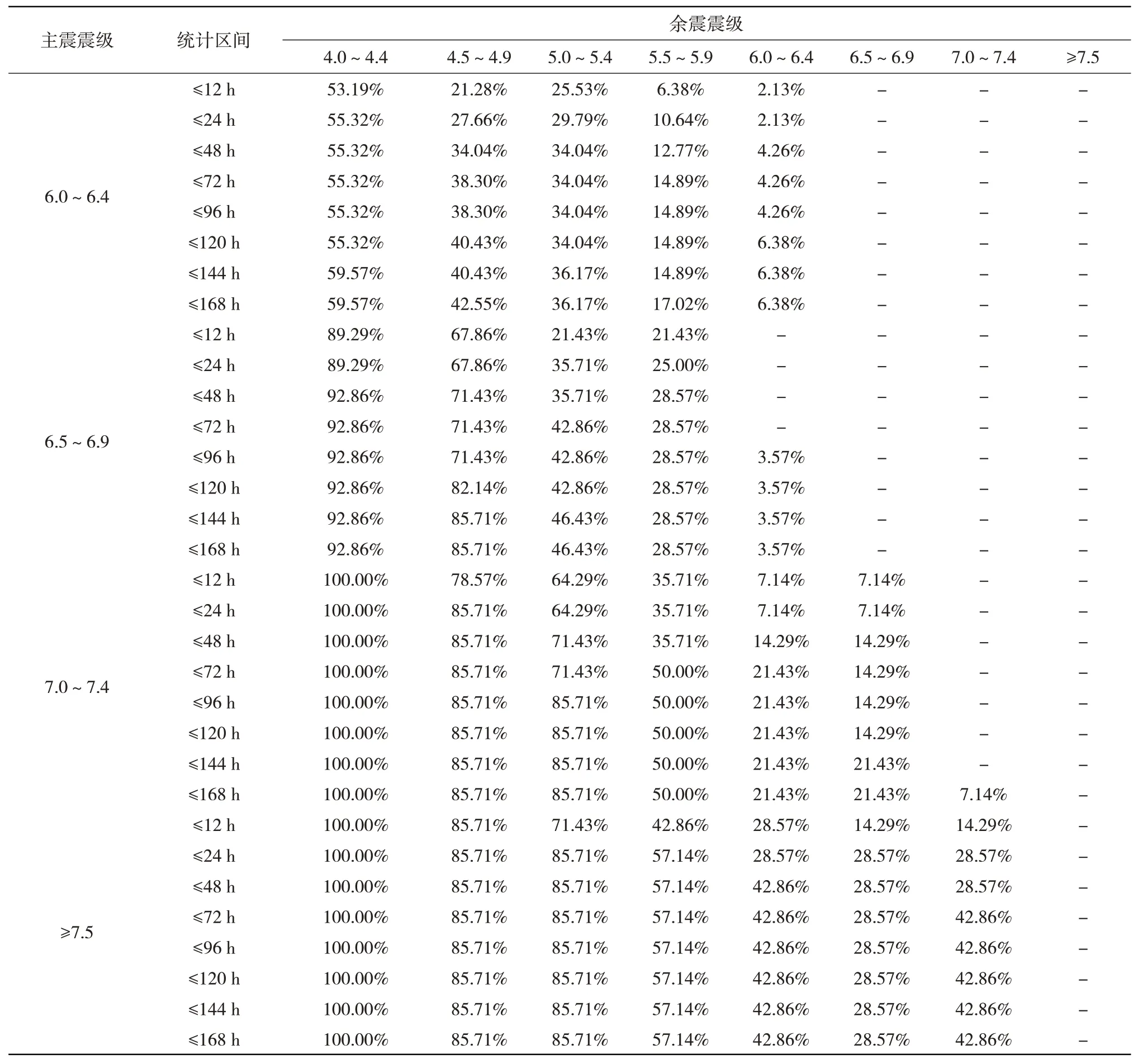

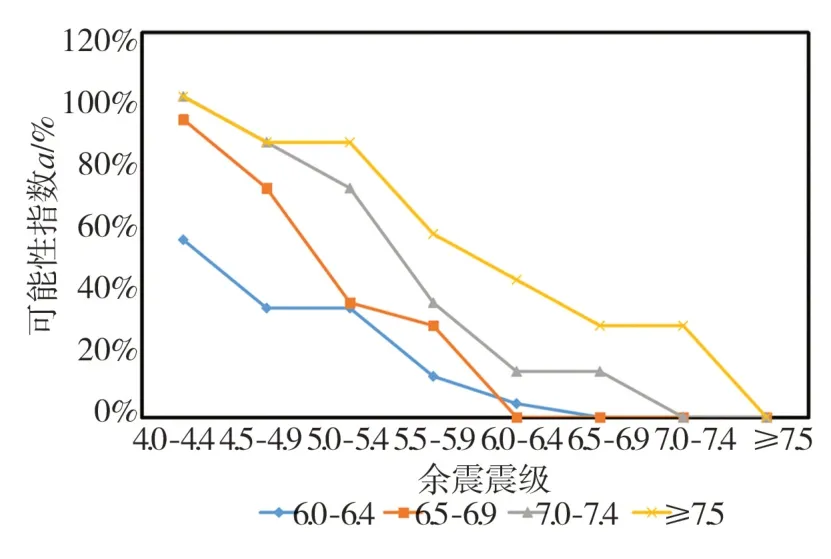

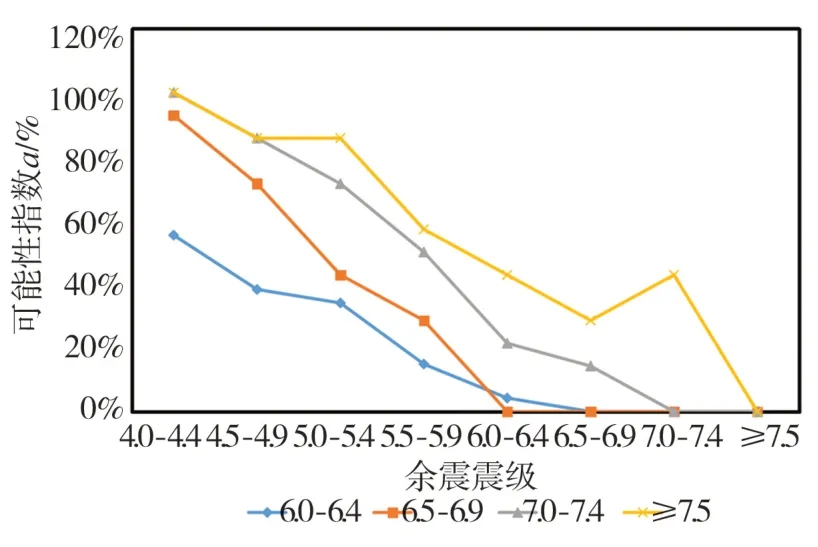

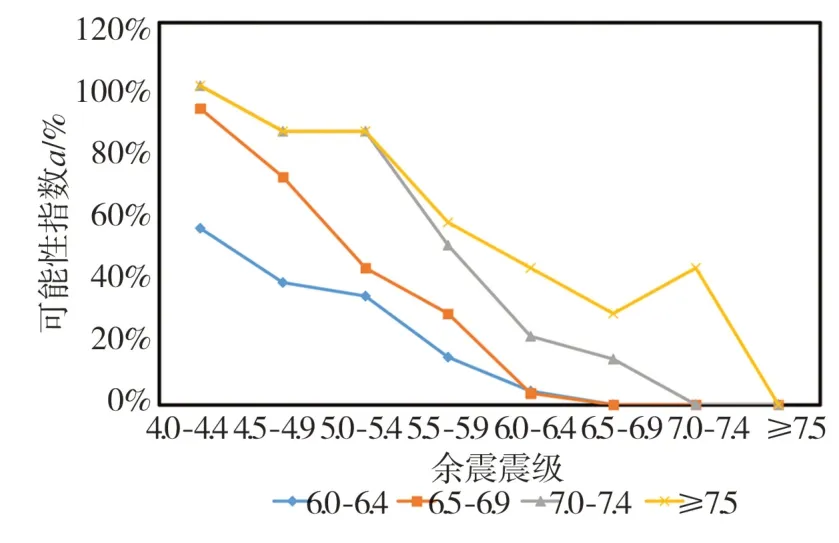

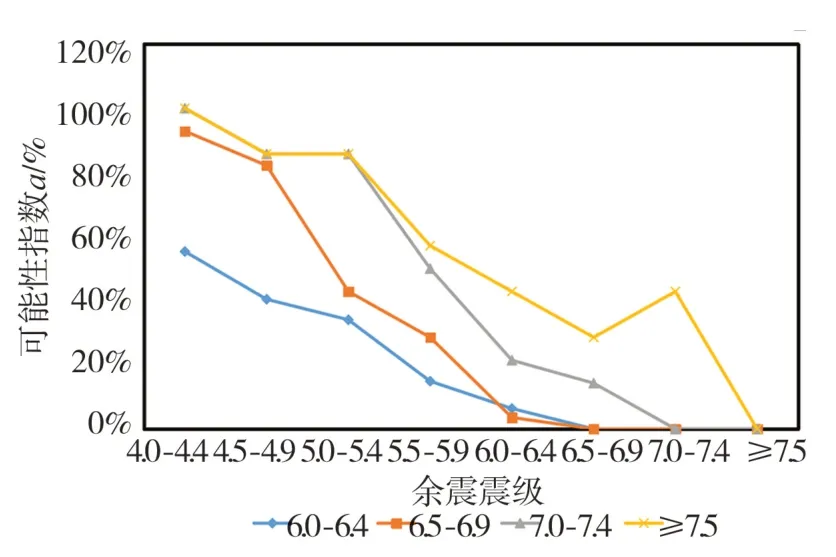

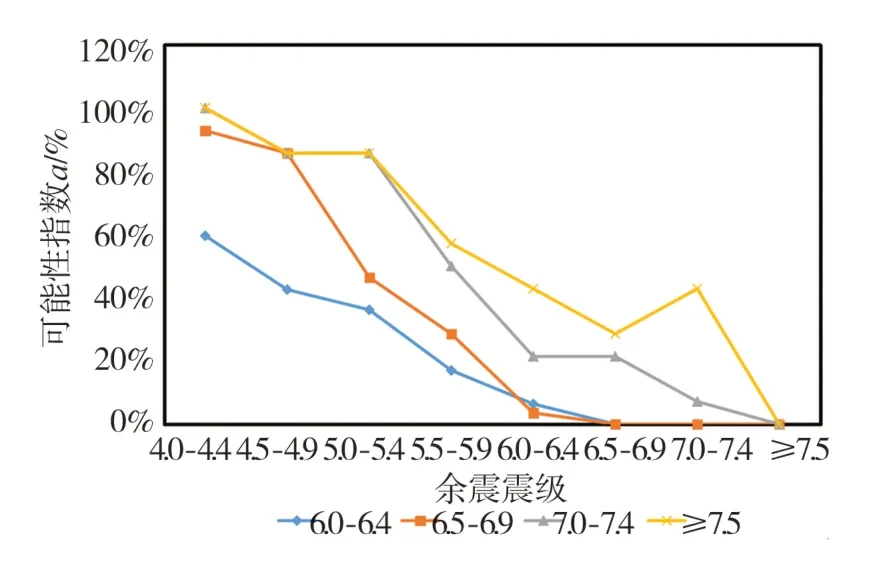

1966 年1 月~2021 年7 月 中國大陸地區共發生主震震級為6.0~6.4 的地震47 次,故本組統計基數為47。有25組主余震序列在主震發生后12 h內發生4.0~4.4級余震,有26組主余震序列在主震發生后24 h內發生4.0~4.4 級余震。各震級區間詳細數據見表6。可能性指數a計算過程舉例如下:對于震級為6.0~6.4的主震,其震后12 h 內發生4.0~4.4 級余震的可能性指數a為(25/47)×100%≈53.19%;其震后24 h 內發生4.0~4.4 級余震的可能性指數a為(26/47)×100%≈53.32%。各震級區間計算方法相同,計算結果見表7 及圖12-19所示。

表6 中國大陸地區6.0級及以上主震后各震級余震統計表Table 6 Statistical table of aftershocks after magnitude 6.0 and above in Chinese mainland area

圖12 震后12 h可能性指數a統計圖Fig.12 Statistical map of the 12 h likelihood in dex a after the earthquake

表7 可能性指數a統計表Table 7 Likelihood index a statistical table

圖13 震后24 h可能性指數a統計圖Fig.13 Statistical map of the 24 h likelihood in dex a after the earthquake

圖14 震后48 h可能性指數a統計圖Fig.14 Statistical map of the12 h likelihood index a after the earthquake

圖15 震后72 h可能性指數a統計圖Fig.15 Statistical map of the12 h likelihood index a after the earthquake

圖16 震后96 h可能性指數a統計圖Fig.16 Statistical map of the12 h likelihood index a after the earthquake

圖17 震后120 h可能性指數a統計圖Fig.17 Statistical map of the12 h likelihood index a after the earthquake

圖18 震后144 h可能性指數a統計圖Fig.18 Statistical map of the12 h likelihood index a after the earthquake

圖19 震后168 h可能性指數a統計圖Fig.19 Statistical map of the12 h likelihood index a after the earthquake

從圖12-19 可以看出:(1)對于確定震級的主震,在余震震級≤6.4 時,其可能性指數a隨余震震級增加而減小,且最大余震震級小于主震震級,與實際相符;(2)除主震震級6.0~6.4 的曲線,其余各曲線在余震震級接近主震震級時可能性指數a均為增大再減小或經短暫平臺段再減少,說明大震級主震發生后有相對較高的概率發生比主震震級稍小的余震。可能性指數a由多次主余震序列統計得到,對于單次大震級地震建議在實際使用將可能性指數a適當提高。

4 結論

本文根據救援存活率將震后救援期分為8個時段:震后12 h、震后24 h、震后48 h、震后72 h、震后96 h、震后120 h、震后144 h 和震后168 h,并收集得到我國大陸地區1966 年以來100 次6.0 級及以上地震強余震資料,對其中的96次進行分時段統計分析,剩余4組用于檢驗得到以下結論:

(1)擬合得到中國大陸地區6.0級及以上地震震后應急救援期內的最大余震震級與主震震級關系式,分別為式(1)-式(8)。利用4組數據檢驗,其中:3組數據擬合得到的余震震級和實際余震震級差值小于標準差;1 組大于標準差,但為擬合震級大于實際震級。綜上所述,本文的最大余震震級與主震震級經驗公式得到的結果較為安全可靠。

(2)定義可能性指數a作為震后快速判斷強余震發生可能性的指標,震后僅根據主震震級即可得到可能性指數a的具體數值,進而做出強余震發生可能性的經驗判斷。可能性指數a表示震后一段時間內某震級余震發生的可能性,具體數值見表7。