老年人的腰椎間盤突/脫出癥發病機理與治療的探討

藺芳芳

(遼寧省鞍山衛生學校內科教研室 遼寧 鞍山 114000)

腰椎間盤突出癥是腰椎間盤(髓核、纖維環等構成)的退變,同時纖維環部分或全部破裂,髓核突出超過5mm,刺激或壓迫神經根、馬尾神經所引起的一種綜合征。腰椎間盤脫出癥是椎間盤碎塊突破椎間盤外周的纖維韌帶,進入椎管內壓迫神經,出現相應臨床表現。本文主要探討這兩種疾病,以下簡稱腰椎間盤突/脫出癥。腰椎間盤突/脫出癥是老年人群體中常見疾病。近年來,其發病率在逐年升高,據國家衛生部統計,我國腰椎間盤突/脫出癥患者接近2億人,其中老年患者占多數。老年人隨著年齡增長發生機體器官組織退行性變,可導致骨骼、肌肉等發生變化,所以易出現腰椎間盤突/脫出癥。該病腰痛顯著,嚴重者伴有下肢麻木、疼痛,以致不能彎腰,行走吃力,上下樓梯困難,甚至長期臥床。因此,老年人的腰椎間盤突/脫出癥現在已成為老年人群中的關注問題。筆者在老年病的教學和臨床的工作中,依據解剖學、生理學、神經內科學、神經生物學與老年護理學及疼痛護理學等理論學科相結合,從老年人退行性腰椎間盤突/脫出癥發病的主要病因和發病機理入手,通過西醫的肌肉刺激療法進行治療,經過幾年的臨床實踐,在療效和降低復發率上取得了良好效果,同時論證了引起腰椎間盤突/脫出癥的主要病因是肌肉縮短。報告如下。

1 資料與方法

1.1臨床資料

1.1.1一般資料 根據腰椎間盤突/脫出癥的診斷標準,將2018~2020年間收治的34位患有腰椎間盤突/脫出癥的老年患者作為研究對象。其中男性14例,女性21例,年齡平均在57~70歲之間,病程半月至13年不等。研究病例已排除外傷、遺傳和腰骶先天異常等因素引起的腰椎間盤突/脫出癥。

1.1.2臨床表現和影像檢查結果

34例研究病例就診時主要表現均為不同程度的腰痛,自述發病時有的先有腰痛,有的先有腿痛,也有腰腿疼痛交替發生。多數患者疼痛從下腰部向臀部、大腿后側、小腿外側、至足前外側發生放射痛,伴有皮膚發涼和麻木。咳嗽、打噴嚏或彎腰時,腰部及下肢疼痛加重。病程長者,患肢無力,行走不便,甚至出現跛行。體格檢查患者取俯臥位,在相應的棘突間或棘突旁有深壓痛并有下肢放射痛。疼痛大多為單側,少數為雙側。腰腿部活動不同程度受限,肌力下降,感覺障礙,有直腿抬高試驗陽性,股神經牽拉試驗陽性表現等。腰椎X線顯示:椎體間隙狹窄、椎體邊緣骨質增生,腰椎變直或側彎。CT顯示:椎間盤突出的部位,形態大小以及神經根受壓移位等情況。磁共振檢查顯示:椎間盤突出的形態及與神經根、硬膜囊等周圍組織關系。根據以上檢查,34例腰椎間盤突出的26例,其中L3~L4突出7例,L4~L5突出11例,L5~S1突出8例。腰椎間盤脫出8例,有L4~L5脫出6例,L5~S1脫出2例。二者伴有腰椎管狹窄15例。

1.1.3 診斷主要依據

(1)詳細的病史;(2)全面的體格檢查;(3)腰部的一般癥狀;(4)特殊的體征;(5)腰部的影像學檢查結果。

1.2 治療方法

采用西醫肌肉刺激療法,方法是先沿著受壓的腰脊神經分布的區域和對應的肌肉走行,找到壓痛明顯,活動受限的肌肉病變部位,做好皮膚消毒,用實心無菌圓針刺入,肌肉會立即產生一種生物電的神經沖動,使原本緊張的肌肉松弛。再根據患者的感受,等待一定時間拔出后,病人即刻感受到原來僵硬部位的疼痛、麻木等感覺減輕,如L3~L4腰椎間盤突出時,L4神經根受壓,治療后小腿前內側感覺逐漸恢復,麻木、疼痛減輕;L4~L5腰椎間盤突出時,L5神經根受壓,治療后小腿前外側,足背內側的異常感覺及疼痛逐漸減輕;L5~S1腰椎間盤突出時,S1神經根受壓,治療后小腿后外側、足外側異常感覺及疼痛逐漸減輕。經過多次治療以后大部分患者,腰部和患側下肢疼痛、麻木等不舒適癥狀逐漸減輕并消失,運動及肢體皮膚溫度恢復正常。

2 結果

2.1 臨床療效評定標準

(1)治愈:疼痛、麻木、肢體發涼,發冷消失;(2)有效:疼痛、麻木、肢體發涼,發冷減輕;(3)無效:疼痛、麻木、肢體發冷,發冷依舊;(4)復發:一年內疼痛、麻木、肢體發涼等癥狀再發。

2.2療效

經治療的34位患者中,腰椎間盤突出的26個病例中,有23例癥狀完全消失,治愈率為88%,其余3例癥狀減輕有效率為12%;腰椎間盤脫出8例中有6例癥狀減輕,有效率達75%;2例癥狀無好轉占比25%。臨床總治愈率為88%,總有效率為94.1%。總無效率為5.9%,已治愈病例中一年復發率為0例,三年復發率為2例。

3 討論

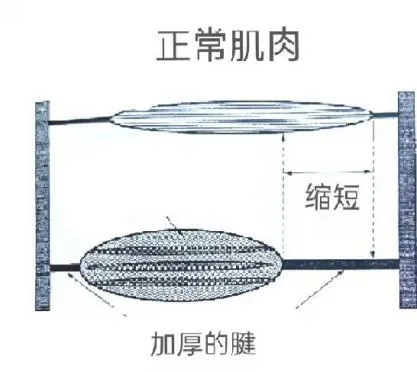

腰椎間盤突/脫出癥是老年人常見的骨關節病,為一種退行性病變。一方面老年人在長年的生活及工作中腰部肌肉積勞成疾,其發病主要原因是老年人隨著年齡的增長不可避免地骨骼變脆,肌肉密度下降,大多數人又不愛運動,常保持久坐不動,尤其是有些人喜歡坐沙發,長期坐姿不良,造成腰部肌肉長期處于緊張狀態。這些因素都會造成腰椎間盤突出、脫出并壓迫脊神經根,出現相應的臨床表現。脊柱的腰段部分是由五塊腰椎骨和椎間盤構成。椎間盤位于椎骨的上一個椎體與下一個椎體之間,在承受壓力時被壓縮,除去壓力時復原,具有彈簧墊起到緩沖作用。椎骨還借上下關節突形成關節,關節面呈矢狀位,所以腰部可以進行曲、伸、側曲和旋轉運動。腰椎骨借著前縱韌帶、后縱韌帶、黃韌帶,棘間韌帶和棘上韌帶等連接,腰椎的前側面和后面附有骶棘肌、多裂肌、旋椎肌以及腰大肌、腰方肌等,進一步增強了脊柱腰段的穩定性。臨近椎骨的上下切跡圍成了椎間孔,內有腰脊神經根通過。脊神經內有運動神經纖維、感覺神經纖維和交感神經纖維。脊神經分為前根和后根,其中前根(腹側支)主要構成了股神經和坐骨神經分布臀部和下肢的肌肉及皮膚。后根(背側支)分布在脊柱后部的肌肉和皮膚。機體的軀干運動及四肢的運動依賴于肌肉的收縮和舒張,每一塊肌肉(骨骼肌)是由結締組織將許多肌纖維結合一起形成。骨骼肌纖維呈長圓柱形,長度為數毫米至十厘米以上。肌纖維內含有許多肌原纖維,肌原纖維內有很多肌絲構成了肌節,每一個肌節是肌肉收縮和舒張的基本單位,它的功能受神經的調節,當神經功能出現障礙時,肌節的功能出現異常,即肌肉縮短或痙攣,局部表現為整塊肌肉僵硬并產生疼痛、麻木和冷涼等異常感覺。當機體腰部長時間處于一種體位,如長時間坐位,久而久之就引起腰椎周圍肌肉內肌節處于收縮狀態即變短,眾多肌節變短引起肌纖維縮短,最終導致整塊肌肉如骶棘肌縮短,因肌肉的牽扯作用,使腰段脊柱的長度變短(見圖1)。

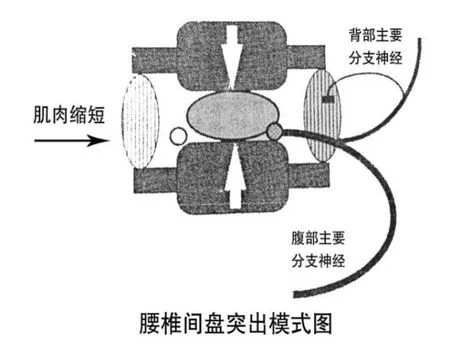

但腰椎骨不能因脊柱縮短而代償性變短,只能擠壓椎間盤,使其變形并向周圍突出,若向后外側突出壓迫腰脊神經根(見圖2)可引起脊神經病。

圖1 腰椎間盤突出模式圖

根據坎農與羅森布呂思的神經支配失調定律:凡是阻礙神經沖動的傳遞使其支配的效應器產生過敏并引起反常活動,即疼痛和麻木等異常感覺。其中,(1)感覺神經纖維受壓,引起肢體的感覺功能障礙,如下肢麻木和感覺減退,但不引起疼痛,因受累的腰脊神經不同而出現感覺區域的異常不同,如L4神經根受壓,出現小腿內側感覺障礙,;L5神經根受壓,引起小腿外側感覺障礙;S1神經根受壓,導致小腿后外側感覺障礙;(2)運動神經纖維受壓,引起腰部和下肢肌肉縮短即痙攣導致肌肉僵硬,疼痛和運動功能障礙。表現為:①腰痛:可出現持續性腰背部鈍痛,多見平臥時減輕,站立時加重,持續的時間少者可以幾周,多者可長達幾個月甚至數年之久;②下肢疼痛:常見為一側,極少數為雙側,輕者表現為從腰部到臀部至大腿及小腿后面的放射性刺痛或麻木感,直達足底部。輕者可以行走,但步態不穩,呈坡行。腰部多取前傾位,或以手扶腰以緩解疼痛;(3)有少數病例因交感神經纖維受壓,引起血管收縮,同時由于肌肉收縮或痙攣擠壓血管,出現血液循環不暢導致腰部和下肢發涼,發冷。

在治療工作中,根據病人的臨床表現,結合影像檢查結果明確診斷。尋找到存在有功能障礙的肌肉如骶棘肌等,將針刺入后即產生一種生物電的神經沖動,使腰部長期處于痙攣狀態的肌肉舒張,椎骨的椎體與椎體之間的間隙壓力減小,椎間隙相對增大,椎間盤還納原位,離開受壓的腰神經根。同時,腰部疼痛減輕并逐漸消失,下肢肌肉松弛,疼痛和麻木等減輕,逐漸消失,肢體活動和皮膚溫度逐漸恢復正常。采用這種西醫肌肉刺激療法的治療效果,說明引起腰椎間盤突/脫出癥的主要原因是腰部肌肉縮短或痙攣。這一理論對于臨床治療腰椎間盤突/脫出癥,具有深遠的指導意義。