基于5E 教學模式的初中物理情景化教學淺探

——以《浮力》教學為例

鄒敏秀,鄭友進

(牡丹江師范學院物理與電子工程學院,黑龍江 牡丹江 157011)

教學情境是教師在教學過程中創設的并作用于學生的、能夠激發學生積極情感反應和學習動機的環境氛圍和教學活動。在物理教學中,創設有價值的教學情境是物理教學改革的重要趨勢和追求。5E 教學模式(5E Instructional Model)是由美國生物學課程研究會(BSCS)在20 世紀80 年代末提出的一種基于建構主義理論的“以學生為主體、以活動為中心”的具體化學習化教學模式。該模式主要包括吸引(Engagement)、探究(Exploration )、解 釋(Explanation )、遷 移(Elaboration)和評價(Evaluation)五個環節。

問題起源于情境,情境又源自生活。物理學科知識本身就具有情境性。在初中物理教學中采用5E 教學模式進行情景化教學能夠有效提升學生的物理創新思維及動手實踐能力,豐富學生的認知活動和情感活動,幫助學生在學習過程中聯系自己的生活實際,在具體的問題情景中分析和解決實際問題,對培養和提升學生的物理學科核心素養具有積極意義。要想用好5E 教學模式的策略,首先必須深度把握5E 教學模式的各個環節的特征,從特征中挖掘出5E 教學模式的精髓,通過切實相關的情景創設引導學生自主建構新知,以完善物理知識體系的學習提高學習效率。基于以上分析,本文筆者在介紹5E 教學模式進行初中物理情景化教學的各個環節的過程中,以人教版八年級下冊第十章第1 節《浮力》的教學內容為例,探索5E 教學模式在初中物理的情景化教學中的實際應用,以期為我國的物理教學實踐提供借鑒與參考。

一、創設生活化的教學情境,“吸引”學生從課堂走向生活實踐

吸引環節是5E 教學模式的起始環節,在整個物理教學過程中起著關鍵性的作用。建構主義認為學習是一個意義建構的過程,是學習者通過新、舊知識經驗的相互作用,形成、豐富和調整自己的認知結構的過程。所以在教學過程中,教師可以從已有的、熟悉的生活經驗出發,通過創設生活化的物理教學情境,如視頻情境、實驗情境、故事情境、懸念情境、音樂情境等,吸引學生的注意,激發學生的學習熱情,引起學生主動求知的欲望。這樣可以將學生已有的經驗與目前的活動經驗聯系起來,引發學生積極思考,主動建構新知識,進而將學生吸引到課堂學習任務中,充實教學內容,引導學生從課堂走向生活實踐。

例如,在進行《浮力》這一節的教學時,為了吸引學生對教學任務產生興趣,激發學生對浮力知識的學習動機,在開始教學時,教師應該先為學生創設與學生生活、已有認知水平和能力相適應的教學情境。教師利用多媒體播放 “自由號海上漂浮城市”的視頻,從與時俱進的科技前沿實際問題中引入新課,并提問學生為什么“自由號”可以漂浮在海面上而沒有沉到海底呢?這時學生會根據日常生活經驗得出,水對船有浮力。教師此時讓學生列舉出日常生活情境中其他更多關于浮力的例子并進行說明,以此引導學生對浮力有初步的認識,使學生主動參與到本節課的學習情境中設身處地地思考問題。學生根據平時自身的生活經驗,會紛紛參與到課堂中列舉出很多不同的具體實例,教師此時再在多媒體課件上及時播放竹筏、輪船、熱氣球、救生圈、潛水器等圖片,從而自然地引入本節課的學習主題——浮力。通過觀看視頻和懸疑設問創設教學情境,從學生的生活實際入手對問題進行思考,吸引學生從課堂走向實際生產生活,引起學生對生活中浮力相關現象和問題的關注,進入學習情景。

二、主動“探究”問題情境,促使學生積極思考

探究是5E 教學模式的中心環節,也是整個學習環模式中的主體部分。學生提出問題后,教師應引導學生根據問題情境中原認知與新認知之間的認知沖突進行自主探究,使學生在問題情境的探究學習中體會物理學習的樂趣和魅力所在。美國著名教育家杜威就主張應該讓學生“從做中學”“從經驗中學”。學生主動探究的過程正體現了物理教學過程中的學生自主性和積極參與性,是學生逐步建立科學物理觀念的重要過程。既有利于學生在情境教學的學習中形成清晰的知識網絡框架和系統的邏輯結構,也有利于培養其科學態度和科學探索精神。教師此時應轉換自己的角色,以學生為中心,成為學生探究性學習的積極引導者和促進者。教師可以通過情景化的實驗活動引導學生進行探究。事實上,許多物理實驗本身就極具情境性和趣味性。在這個環節,教師應善于把握啟發誘導的最佳時機,鼓勵學生勇于質疑提問,引導學生積極思考、勇于創新、敢于展示,使學生學習物理知識的過程成為學生趣味探索的過程。

(一)問題情境探究一

教師將乒乓球放入燒杯中的清水里,讓學生觀察其浮沉情況,并讓學生用手輕輕按壓乒乓球,讓學生感受當用手把乒乓球往下壓時手有什么感覺?詢問學生乒乓球此時受到什么力?力的方向如何?教師請各小組同學分別派小組代表在黑板上劃出乒乓球的受力示意圖。小組代表在黑板上劃出乒乓球的浮力示意圖之后,教師繼續引導學生:“浮在水面上的物體會受到浮力的作用,那在水中下沉的物體會不會受到浮力的作用呢?”此時一部分同學會回答在水中下沉的物體也會受到浮力的作用,但是另一部分同學由于在腦海中存在錯誤的迷思概念,則會回答不會受到浮力的作用。在這一環節,教師為學生提供彈簧測力計、燒杯、塑料圓柱體杯、乒乓球、清水、酒精、鉤碼、細線等實驗器材,讓各小組同學討論得出驗證在水中下沉的物體有沒有感受到浮力的方法。經過各小組認真思考和討論后,小組之間歸納統一得出用稱量法計算浮力的方法,即先用彈簧測力計記錄鉤碼在空氣中測得的重量,再用彈簧測力計把鉤碼拉著慢慢浸入水中,直至浸沒,此時觀察彈簧測力計中的讀數變化情況,就可以判斷在水中下沉的物體是否有受到浮力的作用了。隨后,教師將回答會受到浮力和回答不會受到浮力的同學分成兩組,分別進行實驗,驗證各自的觀點和方案。在問題情境的探究中,經過同學們的實驗驗證,實驗結果表明:不僅浮在水面上的物體會受到浮力的作用,在水中下沉的物體也會受到浮力的作用。

在這個環節中,教師從學生熟悉的乒乓球入手,讓學生動態觀察,在問題情境的探究中讓學生感受浮力的大小和方向。通過驗證在水中下沉的物體也會受到浮力的作用,從而完善對浮力的認知和理解,逐步建立科學的物理觀念。在問題情境的探究中將浮力概念生成的過程層層遞進,環環相扣,增強物理教學的嚴謹性。

(二)問題情境探究二

教師在燒杯中放入足量的清水,將雞蛋放入裝有清水的燒杯中,引導學生觀察其現象。學生經過觀察后,會發現雞蛋在燒杯中沉了下去。隨后,教師往燒杯中加入足量的食鹽,待食鹽慢慢溶解后,學生會觀察到燒杯中的雞蛋又浮了起來。此時教師提問學生:“燒杯中的雞蛋為什么一開始沉下去之后又浮起來了呢?這說明浮力的大小可能跟哪些因素有關?請同學們在小組內進行分析討論。”學生根據教師提出的問題,積極思考、大膽猜想和假設,探討關于浮力大小的影響因素。經過激烈討論后,對于浮力大小的影響因素學生可能會有以下幾種猜想:

(1)浮力大小和液體的密度有關;

(2)浮力大小和物體排開液體的體積有關;

(3)浮力大小和物體浸沒在液體中的深度有關;

(4)浮力大小和物體的密度有關;

(5)浮力大小和物體的體積有關。

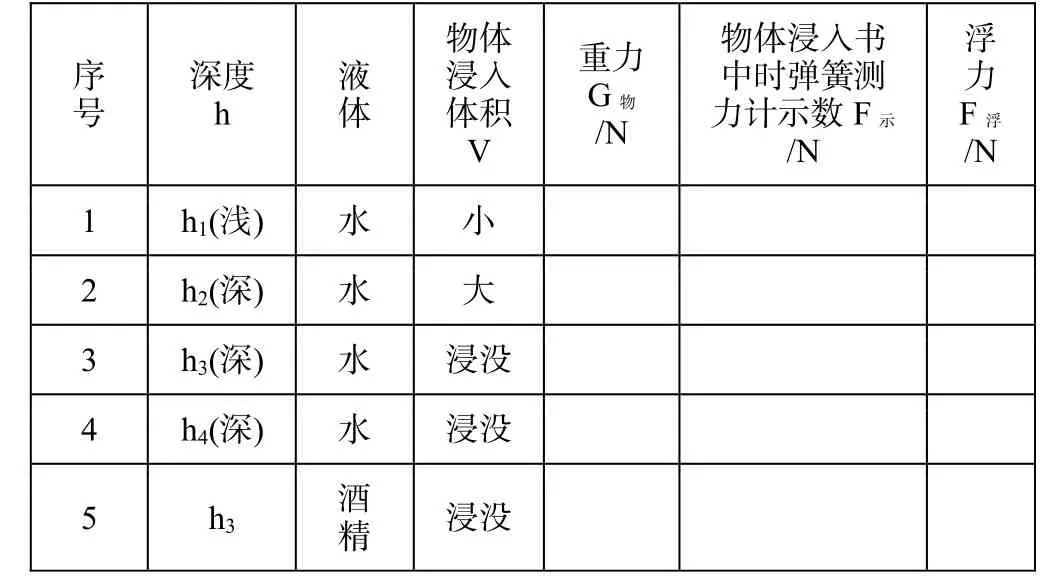

這時教師引導學生采用控制變量法分別設計實驗進行探究,觀察實驗現象、驗證猜想。學生在小組內交流討論實驗結果,教師及時給予正確指導,引導學生對實驗結論進行分析、歸納和總結。

從雞蛋的浮沉現象中以學生為中心探究問題情境,促使學生主動思考,自主實驗,培養學生的實驗操作能力和歸納總結能力。教師適時有效引導,合理啟發學生的科學思維,從而有效得出浮力大小的影響因素,幫助學生理解知識,掌握技能。

三、科學“解釋”問題情境,有效引導學生建構完整的知識體系

學生知識體系的建立是一個不斷建構、逐漸完善的動態發展過程。學生在學習物理新知識之前,頭腦中會有許多原有的知識經驗與現實情境相悖的情況,從而產生認知沖突。所以針對問題情境中的問題,在解釋環節教師應充分發揮教學的主導作用,組織學生在探究過程獲得的實踐經驗的基礎上,及時對探究結果進行解釋,形成初步的正確認知。之后,教師再層層深入,拓展學生思維,對學生獲得的認知概念和理論知識進行系統、科學地解釋。在這個過程,學生在問題情境的解釋中以自我建構的方式學習結構中的知識,并通過知識間的不斷完善和再建構,學以致用,將錯誤的生活經驗轉化為科學正確的物理知識結構。本環節在“5E”教學模式中起著承上啟下的鏈接作用,既有助于后續教學過程的順利開展,也有助于提高學生對教學內容的理解和認識,為學生后續知識的遷移運用奠定基礎。

最后,學生分析歸納上述浮力實驗得出實驗結論。學生在探究環節中已經對浮力的相關知識進行了實驗探究和驗證,難點和重點已經突破,所以在解釋環節中教師應引導學生及時對知識進行梳理和歸納總結,幫助學生“釋疑”和“解惑”,使學生在腦海中建構完整的知識體系。

四、拓展學生思維,將知識靈活“遷移”至其他問題情境

遷移環節是5E 教學模式的情境應用環節。學生學習到的知識既可以水平遷移到同一學科的學習經驗中,也可以縱向遷移到不同學科之間的學習經驗上。在遷移環節中,教師應鼓勵學生發散思維、自主想象,將已經學習過的知識拓展應用到其他的學習活動和問題情境中,建立起舊概念和新概念之間的聯系,使物理知識在學生的頭腦中完整牢固地生長。教師還可適當拓展概念的外延,完善知識體系,用新建構的知識解決新的問題情境,滲透物理與實際生活密不可分的科學態度,加強對新知識的理解和拓展應用。

學習了《浮力》知識之后,教師應進行情境教學強化,引導學生學會將浮力知識遷移運用到其他問題情境中。教師可以引導學生“節日氣球、熱氣球里面充的是什么氣體?里面充的這種氣體的密度比我們日常呼吸的空氣密度大還是小?是什么原因讓它們可以上升到天空中?”“大家都在電視上看到過或者在日常生活中坐過船,有一些用木頭做的船把樹干挖空制作成獨木舟的好處是什么?”“我們在浴缸中洗澡時,只要用手輕輕推動浴缸底部,人的整個身體就很容易能被抬起,而在地面上我們如果想這樣把自己抬起來的的話卻很困難,這是什么原因呢?”“在我們的日常生活中有哪些增大浮力和減小浮力的方法?”教師積極挖掘能夠幫助學生進行知識拓展的問題情境,利用浮力知識解決新情境中的問題,讓學生體會到“物理來源于生活又運用于生活”的本質,促進學生對浮力知識的同化和順應。

五、運用多元化的情境“評價”方式,優化教學效果

評價環節貫穿和滲透在5E 教學模式各個教學活動的始終。學生的創造力和潛能是無窮無盡的,學生的潛力能不能得以有效挖掘和發揮,都與評價密切相關。本環節的評價既是對教學情境各個環節的反思和總結,也是檢驗和反饋教師教學活動有效性和學生學習效果的重要方式。如教師創設的情境是否能引起學生原認知與新認知之間的認知沖突、是否能引導學生建構科學合理的認知結構、是否能引導學生科學思維的有效形成等,都需要進行評價。情境評價貫穿教學情境的始終,從形式上來說,屬于過程性評價,注重學生的綜合能力的提升和物理學科核心素養的培養;從評價的目的上說,屬于發展性評價,指向學生的全面發展。所以在對物理教學情境進行評價時,教師應采用多元化的評價方式從多個維度科學合理、客觀公正地評價教學過程,及時查漏補缺,優化教學效果。

這里的評價方式可以是正式評價,也可以是非正式評價,再或者是正式評價與非正式評價相結合。如在學習浮力的教學情境過程中,教師可以對學生采用隨堂隨機提問或課堂教學評價表等方式對學生的學習認知、學習感受、學習內驅力等獲得了解,及時反饋學生的學習情況和教學效果,幫助學生鞏固提升。學習完《浮力》這一節的知識之后,學生之間也可以采用學生自評、小組內互評或教師點評、習題測評等方式對這一節知識的收獲進行檢驗和評價。

六、總結

5E 教學模式的各個環節既相互獨立,又彼此相互聯系、相輔相成。本文采用情景化的教學方式對5E 教學模式的各個環節進行探索和運用,將學生的情感活動和認知活動有效地結合起來,由淺入深、層層滲透,符合學生的心理認知特點和結構,能有效培養學生的物理核心素養,對初中物理教學具有一定的參考意義。