糧食主產區農業綠色發展的關鍵問題及路徑選擇

從單位糧食播種面積施肥強度來看,糧食主產區呈現出明顯的遞減態勢。 從2012 年的468.3 千克/公頃,逐漸下降到2020 年的396.4 千克/公頃,減少幅度為71.90 千克/公頃,減少15.36%。 出現這種情況與農業農村部推廣的測土配方肥具有重要關系。

黨的十八大以來, 以習近平同志為核心的黨中央圍繞生態文明建設提出了一系列新理念新思想新戰略,以前所未有的力度抓生態文明建設,全國范圍內推動綠色發展的自覺性和主動性顯著增強,實現了生態環境保護的歷史性、轉折性、全局性變化。 生態優先、綠色發展成為時代主題,人們日益增長的對優質、安全農產品的需求也成為消費市場的主旋律,由此倒逼農業發展必須實施綠色轉型,提高綠色生態產品供給能力。 在此背景下,實現糧食主產區農業綠色發展顯得更為重要。 因此,深入剖析糧食主產區農業綠色發展的困境,提出相應的實現路徑,具有重要的實踐價值。

一、文獻綜述及問題提出

黨的十九大報告指出:“中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。 ”

人民對清新的空氣、潔凈的飲水以及優質安全的食物等需求,成為消費市場的主旋律。 這一主要矛盾在農業生產領域表現為,人民日益增長的優質安全農產品需求與農業生態產品供給不充分之間的矛盾。 為此,迫切需要轉變農業生產方式,實現農業綠色發展。

2018年10月10日,文化和旅游部、國家發展改革委等13部門聯合發布了《促進鄉村旅游發展提質升級行動方案(2018年—2020年)》(以下簡稱《行動方案》。針對部分地區鄉村旅游外部連接景區道路、停車場等基礎設施建設滯后,垃圾和污水等農村人居環境整治歷史欠賬多,鄉村民宿、農家樂等產品和服務標準不完善,社會資本參與鄉村旅游建設意愿不強、融資難度較大等問題,《行動方案》作出了系統部署。

學術界對農業綠色發展概念的界定、核心,到農業綠色發展的路徑及對策開展了相關研究。一般認為,農業綠色發展是以資源環境承載力為基準,以資源利用節約高效為基本特征,以生態保育為根本要求,以環境友好為內在屬性,以綠色產品供給有力為重要目標的人與自然和諧共生的發展新模式

。農業生產環境質量直接影響農產品的質量安全,對農業綠色發展具有重要的保障作用

。 由此,在鄉村振興戰略背景下,農業綠色發展的核心及關鍵是水土資源的保護,特別是水土資源質量的保護,這是實現農業綠色發展,保障農產品質量安全的根本

。也有學者認為,農業綠色發展是農業現代化的必由之路,土壤健康是農業綠色發展的基石

。事實上,資源利用對農業綠色發展有著更為顯著的影響,合理控制資源開發利用強度、提高土地綜合利用水平和耕地質量,更有利于促進農業綠色發展

。

以綠色發展理念引領中國農業綠色發展,要在理解綠色發展內涵的基礎上,著力培育全社會的綠色發展理念,處理好生產者、消費者和政策制定者等行為主體理念之間的關系

。 事實上,農業綠色發展是一項系統工程、一項艱巨任務,對全面推動農村生態文明建設及鄉村振興戰略具有重要意義。 特別是“雙碳”目標的提出,為農業綠色發展指明了新方向,同時也提出了新要求。 新發展階段,實現農業綠色發展,需要牢固樹立以人為本、健康引領的理念,堅持質量第一、安全至上,全面提高綠色供給能力,滿足人們日益增長的美好生活需要,助力健康中國戰略的實施

。 “十四五”時期,農業綠色發展應以綠色發展驅動農業高質量發展,通過抓落實提高政策實效;不斷深化農業支持保護制度,向綠色生態方向改革

。 事實上,農業綠色發展支持政策經歷了從聚焦糧食增產到注重農產品質量提升、 再到以綠色生態為導向的轉變過程,在此過程中逐步實現了經濟性、安全性和低碳性的體系化整合。 新發展階段,農業綠色發展支持政策應堅持底線思維,構建源頭管控、產地環境監控、產業準入嚴控

。 針對農業綠色發展面臨的資源約束趨緊、面源污染嚴重、生態系統退化等嚴峻形勢,需要通過體制機制創新促進農業綠色發展,特別是應完善農業綠色發展財政扶持政策體系

。

2.1 黑老虎林下植被主要病蟲害種類及危害情況 對衡陽和懷化地區2個示范園區內苗齡1年和苗齡3年黑老虎林下植被主要病蟲害展開全面調查,經過初步鑒定和統計,發現蟲害18種(表1、2)病害4種(表3、4),其中食葉害蟲9種,吸汁類害蟲7種,蛀干性害蟲1種,地下害蟲1種;病害均為侵染性病害。食葉害蟲以鱗翅目居多,主要以幼蟲取食葉片危害,危害嚴重的主要為斜紋夜蛾,危害盛發期在8月中下旬;吸汁類害蟲除朱砂葉螨外,其他均屬半翅目害蟲,朱砂葉螨屬蛛形綱葉螨科,是吸汁類害蟲中危害地老虎較為嚴重的一種害蟲,主要以成若蟲在葉背面取食危害,使葉片褪綠變白,影響光合作用。病害以葉枯病危害最為嚴重,其次為龍紋病。

針對糧食主產區農業綠色發展,學術界也開展了一系列的研究。 對糧食主產區而言,糧食生產安全是國家糧食安全的基石,體現在其糧食生產的數量、質量、結構、生態安全和風險防控上

。 近些年來,毋庸置疑的是,糧食主產區產量連年增長的背后是巨大的生態代價

。 研究表明,2001—2017 年糧食主產區耕地壓力總體呈下降態勢,但2017 年13 個糧食主產區中仍有8 個處于或高于臨界壓力區,種植結構、農民收入是耕地壓力的主要驅動因子,但不同地區引起耕地壓力變化的原因存在顯著的空間異質性

。由于在生產過程中,對耕地保護沒有給予足夠的重視,糧食主產區普遍存在耕地質量下降趨勢,糧食生產安全受到一定影響,對保障國家糧食安全的能力構成威脅

。 近些年來,由于多種因素的影響,糧食主產區也出現了耕地撂荒現象, 嚴重影響了糧食生產安全。 有研究表明, 糧食主產區耕地撂荒率約為5.85%,糧食損失比例達4.69%

。 耕地保護是確保糧食生產安全的基礎。 糧食主產區的生態安全對保障糧食產量的可持續增長具有舉足輕重的作用,其主要任務是用可持續且更有效的糧食生產技術替代不可持續的低成本的糧食生產技術,用農林、農牧復合經營替代單一的糧食生產經營,并構建相應的體制機制和政策體系

。為此,應積極擴大休耕規模和范圍,正式建立目標多元化、模式多樣化和實施常態化的耕地休耕制度

,根據不同種植模式和輪作休耕制度安排,制定輪作休耕補助政策,確保補貼政策執行到位,增加農民收益以及獲得感。同時,要建立監測評估機制及輪作休耕績效考核辦法,借助信息化技術,健全耕地質量監測網絡,適時開展動態監測,強化耕地輪作休耕的過程監管和成效考評,為耕作休耕補貼標準提供參考依據

。

農業生產是全球碳排放的第二大來源。 糧食主產區政策作為保障國家糧食安全的核心政策之一,在實現糧食產量長期穩定增長的同時,能夠有效地減少農業碳排放總量,降低農業碳排放密度和強度,其作用效果分別為10. 74%、10. 35%和15. 27%。 因此,從長期來看,需普及推廣綠色生產技術,降低糧食生產對化學投入品等的依賴,逐步向低碳的生產模式轉變

。 研究結果表明,糧食主產區種植業領域總體呈現“高碳—低效益”特征,而畜牧業領域卻表現出“低碳—高效益”特征

。 “雙碳”目標的提出倒逼農業生產方式的綠色轉型,從產前綠色投入品開發使用,到產中綠色技術模式的創新,到產后農業廢物的資源化利用,全鏈條實現面源污染物流量的減少,推動農業綠色發展

。

5)GB/T 20258.4—2007《基礎地理信息要素數據字典 第4部分:1∶250 000 1∶500 000 1∶1 000 000基礎地理信息要素數據字典》。

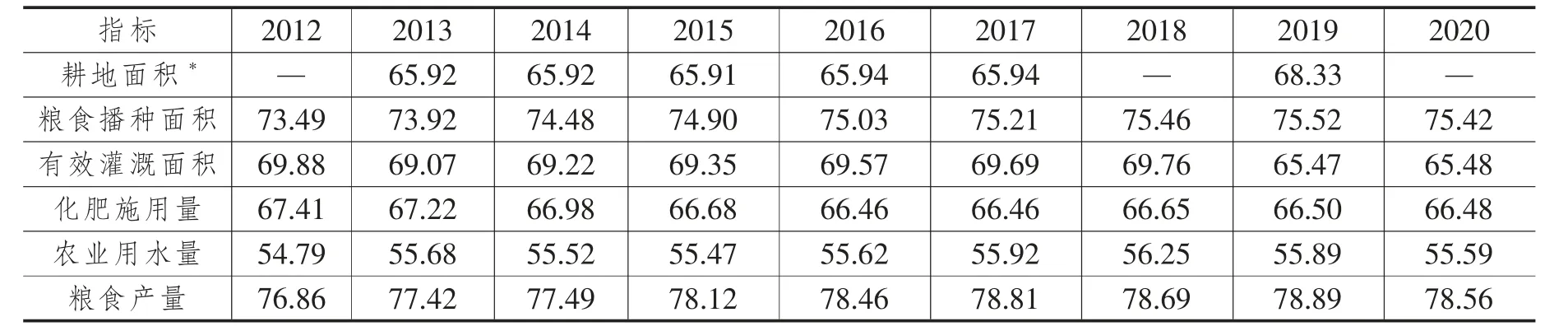

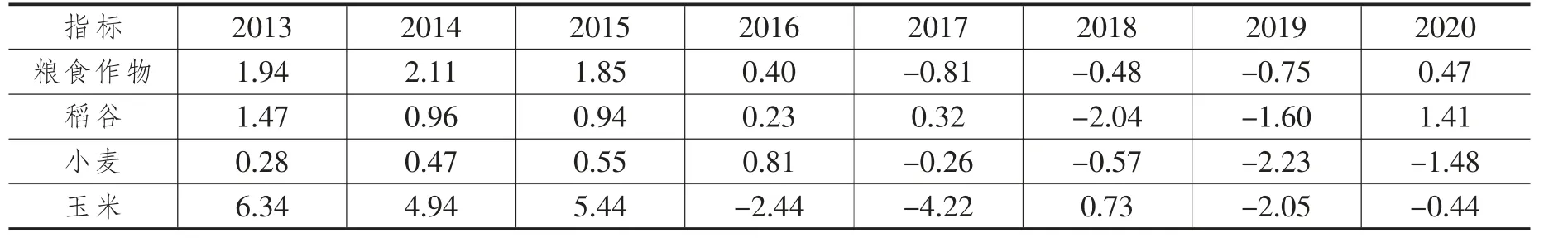

表2 是2012 年以來糧食主產區糧食作物播種面積的變化率。 從中可以看出,2013—2016年期間,糧食作物播種面積總體上呈現出增加的態勢,這與2012 年以來中央經濟工作會議的戰略部署具有很大的關系。 2016 年糧食播種面積比2015 年只增加了0.40%,當年玉米種植面積下降了2.44%;此后連續3 年播種面積都持續減少。 這種變化的主要原因在于,基于對糧食品種的供需矛盾,各地主動優化農業生產結構和區域布局,適當調減玉米種植面積,采取“玉米改大豆”“糧改飼”“糧改油”等措施調整農業種植結構。 直到2020 年,糧食播種面積才有所增加,主要來源于稻谷播種面積的增加,小麥、玉米播種面積仍處于下降態勢。

二、糧食主產區農業綠色發展概況及問題剖析

對糧食主產區而言,實現農業綠色發展是一個系統工程,需要足量、優質的水土資源提供基礎,需要不同主體的廣泛參與,需要重大科技創新的支撐,需要適宜的實現模式,更需要調動農民種糧積極性的政策制度提供保障,這里重點分析生產資源保護、生產環境改善及農民收益實現等關鍵問題。

(一)糧食主產區農業綠色發展的總體情況

進入新階段,特別是隨著健康中國戰略的實施,消費者對農產品的質量也提出了更高的要求。 糧食主產區也注重了綠色食品、有機食品的認證工作,并建立了相應的綠色食品、有機食品基地,為農業綠色發展奠定了基礎。

(二)糧食主產區農業生產中要素投入情況分析

事實上,糧食主產區農業生產綜合生產能力的實現以及持續保持,依然是建立在各種要素的投入基礎之上。 本文重點對糧食主產區的耕地、水資源、化肥使用情況進行分析,分析在區域層面、省級層面上展開。

1.糧食主產區糧食生產中的耕地資源情況

正如上面所提出的,耕地是糧食生產最基本的載體。 由于當前耕地面積數據公布的滯后性,分析所用的2013—2017 年耕地數據為自然資源部當年全國土地變更調查數據,2019 年數據為第三次全國國土調查數據。 糧食主產區耕地面積呈現出持續下降的態勢,從2013 年的89 102.8 千公頃下降到2017 年的88 934 千公頃,減少了168.8 千公頃,下降0.19%,呈現出逐漸下降態勢;但從2017 年到2019 年耕地面積則出現了“斷崖式”下降,減少了1 568.1 千公頃,下降1.76%。 從13 個糧食主產區來看,耕地變化也存在著空間異質性,內蒙古自治區、遼寧省、吉林省、黑龍江省4 省區,耕地面積是增加的,特別是內蒙古自治區、黑龍江省2 省區,2019 年耕地面積分別為11 496.5 千公頃、17 195.4 千公頃,與2013 年相比,分別增加了2 297.5千公頃、1 331.3 千公頃,分別增加24.98%、8.39%;其他9 個省的耕地面積都在減少,其中四川省減少的幅度最大,達到了1 507.6 千公頃,減少22.39%。 導致耕地面積減少的原因可能包括如下方面:一是城鎮化、工業化對耕地的占用,特別是優質耕地的占用;二是支線機場、高鐵、高速公路等國家重大項目工程建設對耕地的占用。

上述文獻從不同側面對糧食主產區農業綠色發展進行了研究,為本研究提供了理論參考和實踐借鑒。 本文擬基于糧食主產區農業綠色發展概況的分析,剖析實現糧食主產區農業綠色發展中的問題,探索實現糧食主產區農業綠色發展所面臨的困境,并提出相應的實現路徑。

馬連長和救護隊汪隊長既是老鄉,又是同學,平時關系好得形同手足,只要見面便可無話不說。不少人都笑他倆是穿同一條褲襠的。

2.糧食主產區農業生產用水量變化

改革開放以來,糧食主產區的農田水利設施也得到有效改善,特別是近些年來,農田水利設施建設得到進一步關注,有效灌溉面積持續增加。從表3 可以看出,從2012 年到2020 年間,糧食主產區有效灌溉面積增加了1 618 千公頃,增長3.71%;同期,農業用水量則有所減少,減少量為130 億立方米,減少6.09%。 從單位有效灌溉面積擁有的農業用水量來看,下降幅度較大,為462 立方米/公頃,下降9.44%。農業用水比例比全國平均水平稍低1%,2020 年與2012年相比,糧食主產區農業用水比例下降了1.5%。上述農業用水量減少的原因可能有三個方面:一是隨著水資源越來越多地配置到工業、城鎮生活等非農產業,農業用水得不到有效滿足;二是一些節水技術在農業生產領域得到推廣應用,提高了用水效率,減少了用水量;三是農業生產結構的調整,從耗水農作物調整為旱作農作物,從而節約了灌溉用水,導致農業用水量的下降。

3.糧食主產區化肥施用情況分析

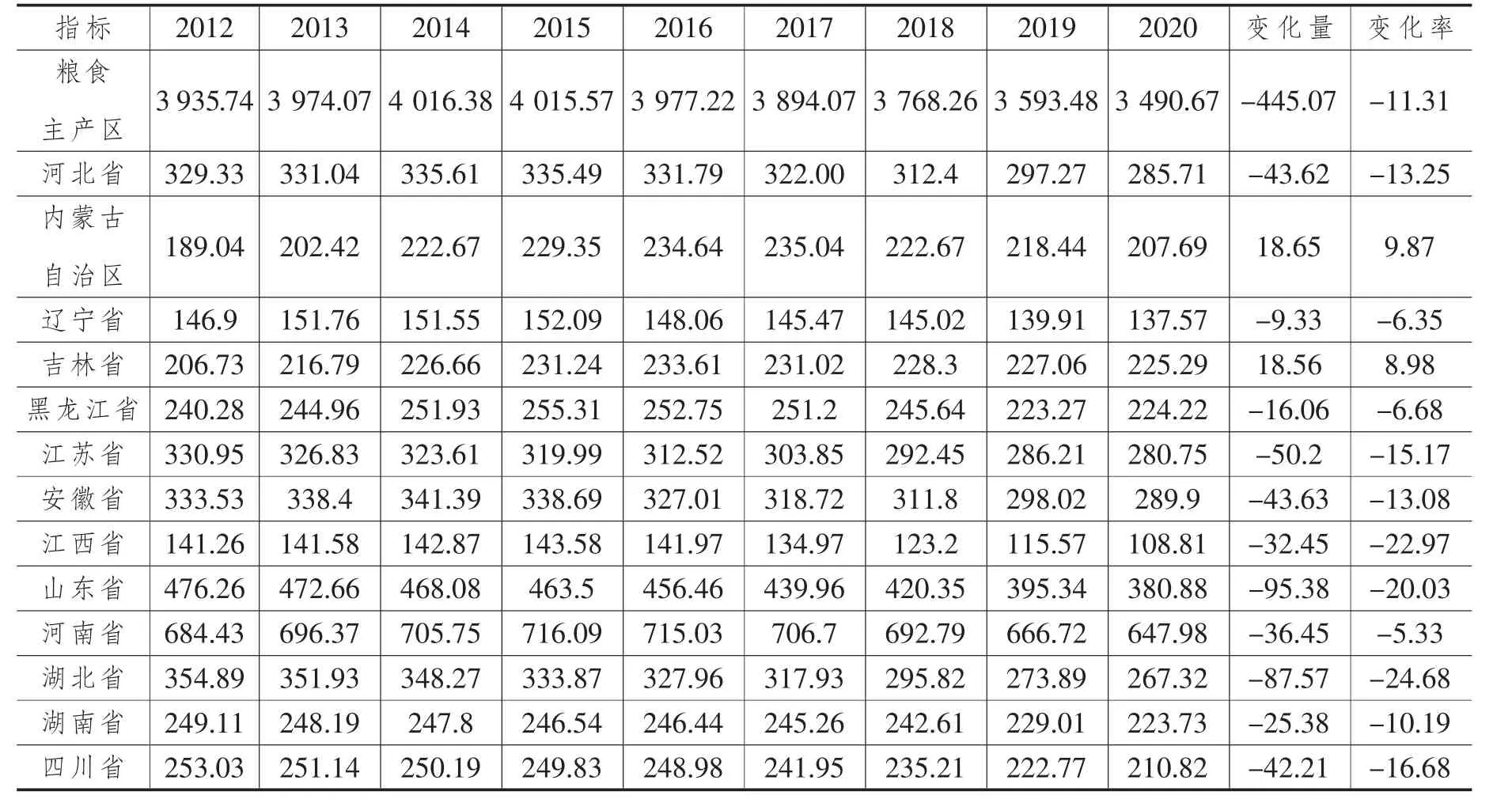

無可否認,化肥在糧食主產區農業生產中發揮了很大的作用,與此同時也帶來了一定的面源污染。據相關資料,2020 年我國水稻、小麥、玉米三大糧食作物化肥利用率為40.2%,比2015年提高了5%。 眾所周知,2015 年農業部制定了《到2020 年化肥使用量零增長行動方案》,此后無論是國家層面還是在省級層面,化肥施用量都到達了“拐點”并實現了遞減。 表4 中的數據也驗證了上述判斷。 糧食主產區化肥施用量在2015 年之前基本上都處于遞增態勢。 此后,實現了逐漸遞減。 具體來講,與2012 年相比,2020 年化肥施用量減少了445.07 萬噸,減少11.31%。在13 個糧食主產區中,到2020 年依然有內蒙古、吉林2 省區化肥施用量還高于2012年的水平,增長率分別為9.87%、8.98%;其他11 個省化肥施用量均在上述變化規律下,實現了不同程度的遞減。 特別是江西省、山東省、湖北省,2020 年與2012 年相比,化肥施用量減少的比例分別高達22.97%、20.03%、24.68%。

黨中央、國務院高度重視糧食安全。 習近平總書記強調:“如果我們端不穩自己的飯碗,就會受制于人。 ”當前,氣候變化引發極端天氣出現的頻率不斷加快,導致的災害范圍不斷擴大,造成的災害程度不斷加深;國際政治形勢不穩定因素依然存在,局部戰爭導致全球和平發展處于危機之下;始于2020 年初的新冠肺炎疫情短期內難以徹底控制,由此對全球社會經濟發展造成巨大影響。上述因素相互疊加,對我國糧食生產造成巨大的潛在危機。2022 年中央一號文件明確提出,牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線。 對糧食主產區而言,不僅承擔著保障國家糧食安全的重大責任,而且對緩解全球糧食安全態勢也具有舉足輕重的作用。 統計數據表明,2020 年全國糧食產量為66 949.2 萬噸, 糧食生產實現了 “十七連豐”。 其中13 個糧食主產區糧食產量為52 597.5 萬噸,占全國糧食總產量的78.56%

。

(三)糧食主產區農業綠色發展的概況

眾所周知,糧食主產區在保障國家糧食安全中發揮著重要作用,其農業綠色發展將會引領我國農業綠色發展的方向。 2020 年,13 個糧食主產區糧食播種面積為88 070 千公頃,占全國糧食播種面積的75.42%;其中,稻谷播種面積22 496 千公頃,占全國稻谷播種面積的74.80%;小麥播種面積為19 191 千公頃,占全國小麥播種面積的82.08%;玉米播種面積為32 165 千公頃,占全國玉米播種面積的77.95%。 從糧食產量來看,2020 年全國糧食產量為66 949.2 萬噸,13 個糧食主產區的糧食產量為52 597.5 萬噸,占78.56%。 其中,稻谷產量為16 348.7 萬噸,占全國的77.17%;小麥產量為11 618.2 萬噸,占全國的86.54%;玉米產量為20 738.2 萬噸,占全國的79.56%。 表1 是2012—2020 年糧食主產區糧食生產主要指標占全國的比例,從中可以看出,糧食主產區糧食產量依然以投入要素為基礎來實現,但二者之間的關系呈現出趨于脫鉤的方向。

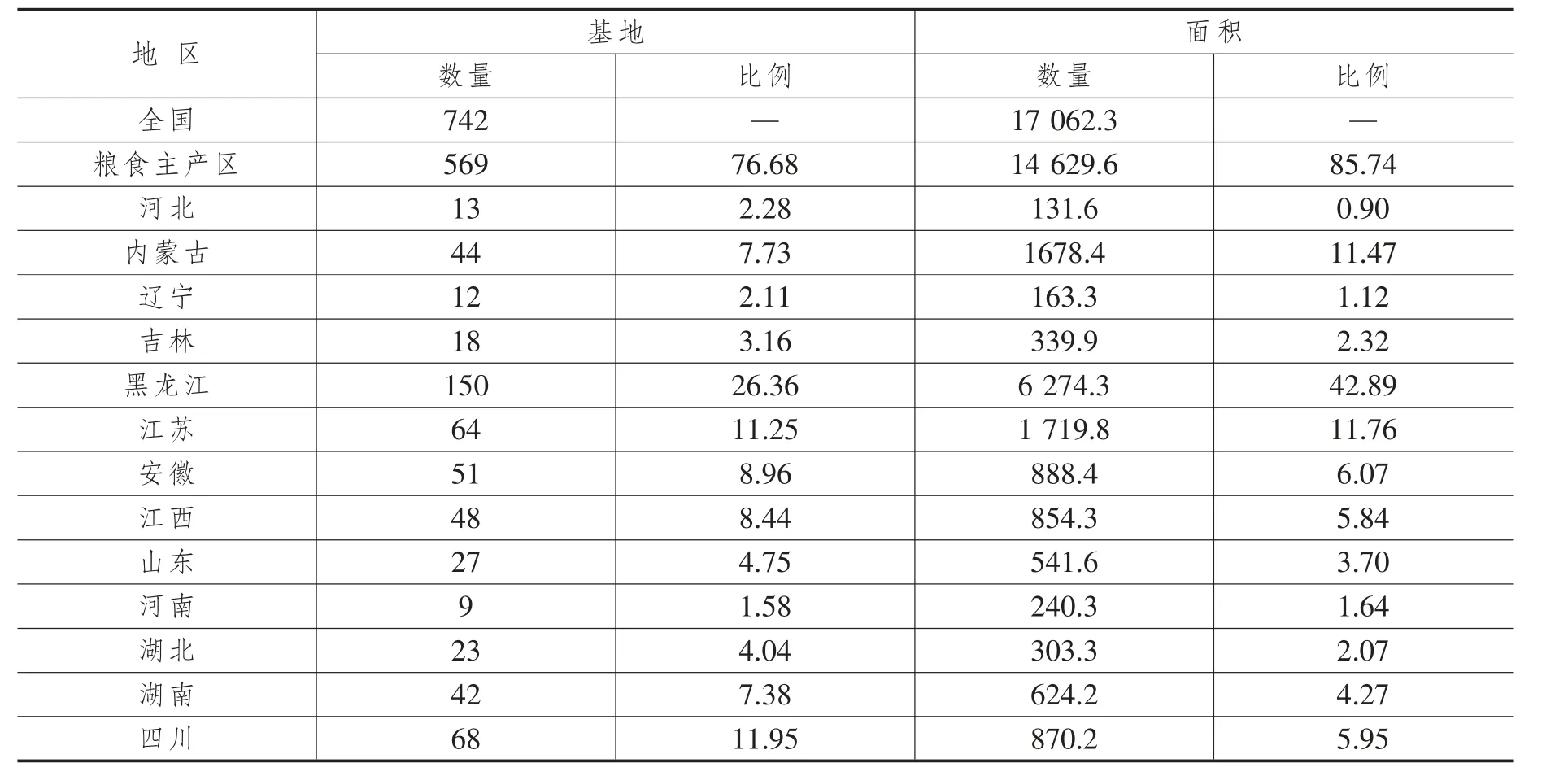

1.糧食主產區綠色食品認證情況

根據2020 年《綠色食品統計年報》的數據,截至2020 年年底,糧食主產區有效用標綠色食品單位有12 300 家,占全國的63.67%;產品數為27 867 個,占全國的65.21%。 從原料標準化生產基地建設情況來看,糧食主產區有569 個基地,占全國的76.68%;基地面積為14 629.6萬畝,占全國的85.74%(見表5)。 13 個糧食主產區之間在原料標準化基地建設方面,存在明顯的空間差異性,從每個省區相應數量占糧食主產區的比例看,無論是基地個數還是基地面積,黑龍江省都居于第一位,基地數占比為26.36%,基地面積占比為42.89%。基地個數占比處于第2、3 位的分別是四川省、江蘇省,分別為11.95%、11.25%;基地面積占比處于第2、3 位的分別是江蘇省、內蒙古自治區,分別為11.76%、11.47%;

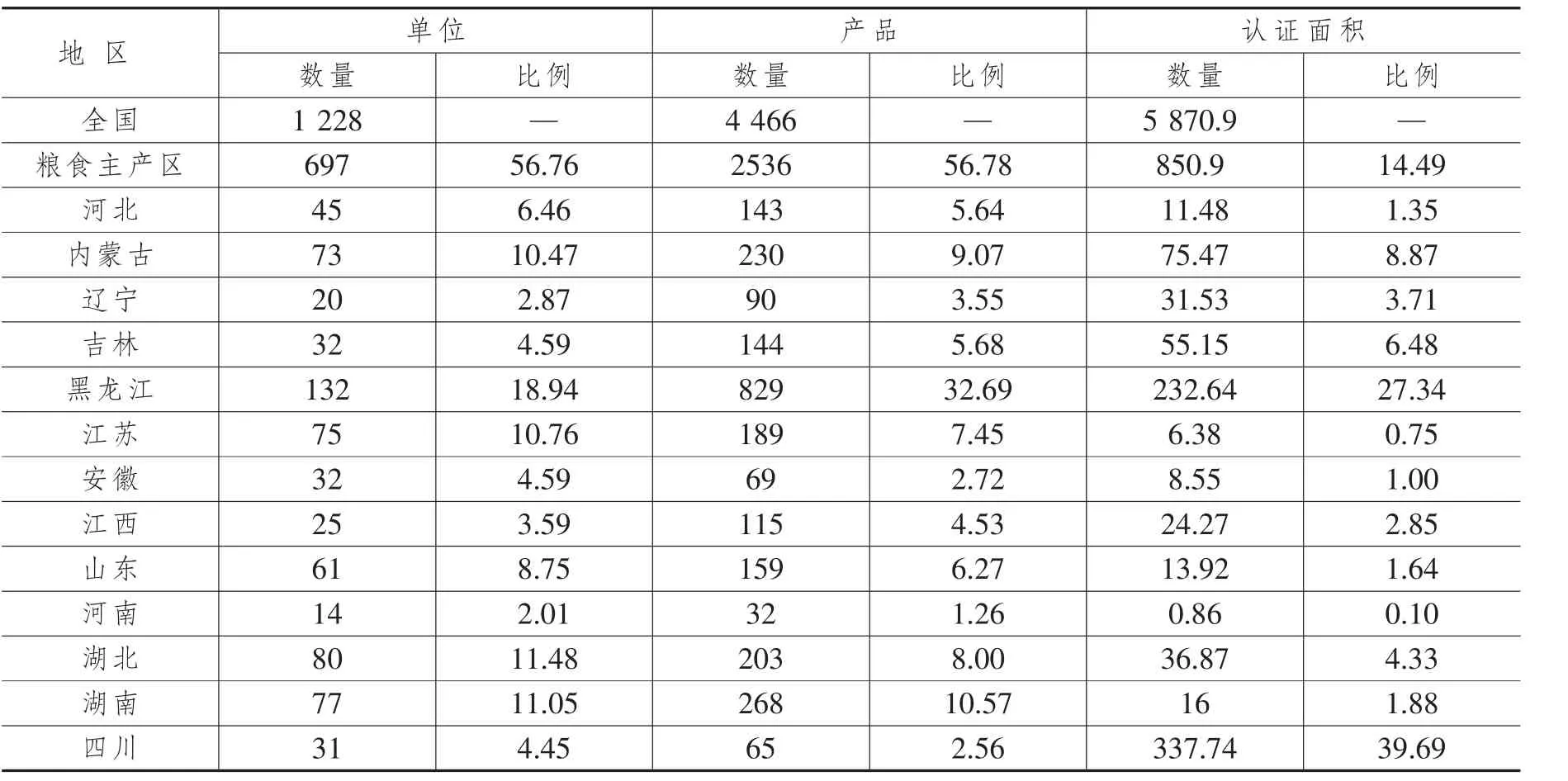

2.糧食主產區有機食品認證情況

根據《2020 年有機食品統計數據》,糧食主產區有697 家單位發展有機食品,占全國的56.76%;有機產品數量為2 536 個,占全國的56.78%;認證面積為850.9 萬畝,占全國的14.49%(見表6)。 這些數據表明,糧食主產區有機食品發展的數量多、規模小,難以發揮其示范帶動作用。無論是發展有機食品的單位,還是涉及的產品及認證面積,13 個省區也表現出較大的異質性。 從每個省區發展有機食品單位所占比例看,處于前三位的分別是黑龍江省(18.94%)、湖北省(11.48%)、湖南省(11.05%);從有機食品的個數所占比例來看,處于前三位的分別是黑龍江省(32.69%)、湖南省(10.57%)、內蒙古自治區(9.07%);從認證面積所占比例來看,處于前三位的分別是四川省(39.69%)、黑龍江省(27.34%)、內蒙古自治區(8.87%)。

三、糧食主產區農業綠色發展中需要解決的關鍵問題

系統梳理2012 年以來中央經濟工作會議精神發現,2012 年是我國糧食安全戰略轉變、推動供給側結構性改革的起始之年,針對這些問題的應對措施和解決方案也體現在隨后歷年的中央經濟工作會議之中。 基于這個考慮,本部分的數據分析以2012 年為基準點。

家長獨立完成“生命認知”調查問卷。兒童來生信念的測試是兒童觀看視頻后,由主試提問相關問題,錄音記錄全部過程。

兩只船相撞,你的第一句話不是罵人,而是問:你沒事吧?那你給對方的感覺就是一個空船,這樣的話,哪里會有什么爭執呢?虛己游世,虛己、忘己、忘掉私欲、偏見,這樣才能不害物也不害于物,不害人也不害于人。放下我執,自然可以事事不計較,事事看得開。

對于藝術家來說,藝術的創作不是一件馬馬虎虎的事情,選擇合適的方法才能創作好的作品和形成自己獨特的個人風格,特別是對于肌理這種種類豐富的語言表達形式更需如此。

(一)農業生產資源的保護

農業生產最基本的投入要素是耕地、水資源,耕地、水資源的數量決定著農產品的數量,但耕地土壤、灌溉用水的水質則決定著農產品的質量。 同時,農業生產中的面源污染,一方面影響農產品的品質,另一方面也影響耕地土壤及地下水體的質量。 這是糧食主產區實現農業綠色發展的前提,也是保障國家糧食安全的根本。

相比于其他產業,農業是弱質產業;相比于其他作物,糧食種植效益較低。 在此情況之下,糧食主產區一方面要承擔保障國家糧食安全的重大責任,另一方面也要保障區域農村經濟的發展及農民收入的增加。 對基層而言,經濟收益在決策層面可能會受到更多的關注。 由此,新發展階段不同利益主體行為可能會導致耕地的“非糧化”與產業發展導致耕地的“非糧化”等現象的共存并相互疊加;再加上高標準農田建設對糧食生產能力的提升,短期內又難以實現預期目標。 這些因素都將影響糧食安全。 同時,國家基于糧食安全的戰略目標,更多地關注如何提升糧食產量。 為此,需要關注耕地與水資源的匹配問題,如果處理不妥,將會引發一些生態環境問題,反過來又會影響農業綠色發展。

(二)農業生產環境的改善

水土生態環境系統是否健康,直接影響農業綠色發展能否順利實現。農業生產環境除了受工業企業、城鄉生活污染的影響之外,更重要的是來自農業生產自身導致的面源污染。 在糧食主產區的調研發現,當前從事糧食種植的農戶或者其他經營主體,為了節約勞動力投入,在夏收之后往往使用大劑量的除草劑,這樣可以省去秋季作物生長季節的田間管理,但此過程會影響耕地土壤或者地下水,長期沉淀之后則會造成一定的污染,使農業生產環境的質量下降。調研還發現,當前農資零售商在一定程度上替代政府的農技推廣部門,成為農業生產新技術、新品種、農資等的推廣主體。 在此過程中,零售商以追求利潤最大化為目標,自然以推廣利潤空間最大的品種為主。 同時,農藥的使用方式基本上依靠供應商的說明,而不認真閱讀農藥使用說明,那么農藥使用劑量、方式、次數、時間等往往會與說明書不一致,無法保證農藥使用的科學性,進而導致農藥殘留。化肥是糧食的“糧食”,對糧食的貢獻率高達50%。因此,化肥對糧食生產能力的提高、對保護農民種糧積極性、促進農民增產增收、維護國家糧食安全大局至關重要。 新發展階段,糧食主產區從事糧食生產或者其他作物種植,依然需要依靠一定量的化肥投入。 要減化肥施用量少,需要切實因地制宜實施測土配方施肥,將其真正落實到田間地塊,不能僅僅停留在試驗田內。 因此,糧食主產區在農業綠色發展過程中,應高度關注化肥農藥導致的面源污染防治問題,提高農業綠色發展的質量。

為完善行洪道分流的洪水調度模式,讓行洪道成為安全的分流通道,建立中小洪水分流運用常態機制,實現適時適量靈活分洪運用的目標,現提出以下措施和建議:

(三)農業生產主體收益的實現

農民是糧食生產的主力軍,讓農民種糧有收益,國家糧食安全才能有保障。 從當前種糧成本及糧食價格來看,農民通過種糧難以實現合理收益,更不可能靠種糧致富。 受國家政策、種糧收益以及農民進城務工等多因素影響,一些地方普遍出現了耕地多年撂荒、全年撂荒、季節性撂荒、粗放經營的隱性撂荒等現象。 誠然,規模化經營是實現農業現代化的主要途徑。 據西北農林科技大學對河南、山東、河北、安徽四省調查顯示,土地流轉“非糧化率”平均程度達61.1%,且流轉規模越大,非糧化傾向越明顯。 有學者提出可以通過提高糧食價格,增加農民收益,這只是一廂情愿,沒有系統考慮實踐中的現實難度。 在國家提高糧食價格相關政策還沒有出臺之時,國內化肥、農藥、種子等農資價格就已經開始上漲,而且漲速快于糧價漲速,農民種糧的收益空間不但沒有增加,甚至還出現壓縮現象,侵蝕農民種糧收益,降低農民種糧積極性。 因此,要想長期穩定糧食主產區農民種糧的信心,激發糧食生產內生動力,確保糧食穩產增產目標的實現,保障國家糧食安全,必須采取有效措施,擴大農民的收益空間。

四、糧食主產區農業綠色發展的路徑選擇

新發展階段,國家糧食安全面臨的風險更多,保障國家糧食安全的任務更艱巨。 在此背景下,糧食主產區一方面應按照國家的戰略部署,確保區域糧食生產安全,為保障國家糧食安全提供堅實基礎;另一方面要采取有效措施,切實保障種糧農民的收入,助力實現共同富裕。

(一)以創新理念引領農業綠色發展的方向

長期以來,糧食主產區為保障國家糧食安全作出了巨大貢獻,同時社會經濟發展也失去了很多機會。 新發展階段,氣候變化、國際不穩定因素、俄烏沖突,以及仍在持續中的新冠肺炎疫情等因素,使我國糧食生產面臨著更加嚴峻的形勢。 糧食主產區應從國家戰略高度,承擔起保障國家糧食安全的歷史責任。 同時,國內消費市場對農產品質量的要求也越來越高,糧食主產區也有義務通過農業綠色發展,提供充足的優質安全的生態農產品,以滿足人民日益增長的美好生活需要。 為此,對糧食主產區而言,需要進一步創新理念,以符合新發展階段特點的理念,引領農業綠色發展的方向

。 一是牢牢堅持糧食安全的底線思維。 “中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上。 ”糧食主產區應時刻將糧食安全底線思維作為任何工作的前提,這是歷史賦予的政治擔當、責任擔當、時代擔當,特別是糧食主產區的基層領導,要牢牢守住糧食安全生命線,將其做得更穩固、更持久。二是牢牢堅持農產品質量安全的底線思維。當前,消費者的健康意識不斷提高,對糧食等主要農產品質量安全非常關注,這是直接影響消費者健康的關鍵。 為此,糧食主產區基層決策者、技術人員、生產經營主體等農業生產主體,應以保障農產品質量安全為根本,為消費者提供充足的生態農產品,助力健康中國戰略的實施。

(二)以保護水土夯實農業綠色發展的基礎

對糧食主產區而言,從事糧食生產最基本的資源基礎是耕地資源和水資源,在快速工業化、城鎮化進程中,耕地資源可持續利用受到一定的威脅,越來越多的優質水資源被配置到城鎮生活、工業企業等非農產業中,農業生產特別是糧食生產受到一定的影響,進而影響到國家糧食安全。 眾所周知,耕地面積、水資源量影響農業生產的產出,但二者的質量則直接決定著糧食等農產品的質量安全

。 2022 年中央一號文件明確提出,落實“長牙齒”的耕地保護硬措施。實行耕地保護黨政同責,嚴守18 億畝耕地紅線。為此,一是要嚴格耕地的“非農化”。對糧食主產區而言,當前的首要任務是嚴格控制城鎮化和工業化對優質耕地的占用,避免耕地的“非農化”,為糧食生產保留一定的耕地面積。 同時,要禁止基本農田“非糧化”,確保良田糧用。 特別是對東北地區而言,一定要守護好黑土地這一耕地中的“大熊貓”,切實發揮其國家糧食安全的“壓艙石”作用。 此外,針對糧食主產區耕地土壤污染問題,應采取農藝、生態相結合的措施加以修復,改善耕地土壤質量,提升耕地土壤系統健康水平。 二是確保農業綠色發展中優質水資源的供應。水資源是糧食主產區農業綠色發展的又一種重要資源。 當前,水資源稀缺性日益增加,新發展階段隨著糧食播種面積的進一步擴大,種植結構的調整,糧食生產對水資源的需求將會進一步增加。 為此,必須充分考慮糧食主產區水資源稟賦,以此作為最基本的出發點,確保水資源開發利用率控制在合理范圍之內,同時,落實最嚴格的水資源保護制度,一方面嚴格控制用水總量,另一方面因地制宜選擇農業節水技術,提高水資源利用效率。

(三)以防治污染改善農業生產環境的質量

從前面的分析看出,糧食主產區在農業生產中也是依靠化肥、農藥等投入品,實現了高產并保持可持續性。 與全國一樣,化肥、農藥的綜合利用率不高,再加上農業廢棄物,由此形成農業生產中的面源污染,其后果一方面是影響糧食等主要農產品的質量,另一方面對土壤及地下水體造成污染,使農業綠色發展遇到瓶頸。 要改善農業生產環境質量,提升農業生產系統健康水平,迫切需要從投入品著手,提高其利用效率,減少由此帶來的農業面源污染。 為此,一是推廣測土配方施肥、有機肥替代化肥行動,減少化肥投入量,同時提高化肥使用率。 要實現糧食主產區化肥的減量增效,應充分發揮科技創新的支撐作用,因地制宜根據不同省區內一定面積耕地的土壤檢測分析結果,以及作物種植情況,提出精準的配方并對實施情況進行效果評價,以更好地推廣。 二是科學使用農藥,提高農藥的綜合使用率。 糧食主產區基于糧食等農產品質量的保護,可以選擇生物農藥,更普遍的還是注重科學使用農藥,減少農藥殘留。 在農作物疫情防控方式上,開展統防統治并逐步提高覆蓋范圍,同時提升主要農作物綠色防控技術覆蓋率,提高防治效果,減少農藥使用量

。 三是防治農業廢棄物帶來的二次污染。 糧食主產區政府、農資生產企業、環保企業、農業生產主體作為利益相關者,應科學布局相應農業廢棄物資源化利用的處理企業,并配以有效的機制,進而暢通農業廢棄物回收利用鏈條,對農藥包裝物、廢棄農膜進行資源化利用,減少由此導致的二次污染。

(四)以強化設施提升農業生產系統的能力

對糧食主產區而言,提升農業生產系統的能力包括兩個層面,即提升糧食綜合生產能力與應對氣候變化的能力。為此,一是完善農田水利設施體系。2021 年秋季發生在河南、山東、安徽的強降雨,給糧食主產區敲響了警鐘。 糧食主產區在完善農田水利設施中,既要注重灌溉設施的建設,也要注重排澇設施的建設,實現旱能灌、澇能排,確保農業生產不受災,提高農業生產系統應對極端天氣的能力。二是加強高標準農田建設,提高土地生產能力。 糧食主產區在高標準農田建設中,應以改善耕地土壤肥力,提高耕地土地生產力為目標,切實實現高產。

(五)以完善制度保障農業生產主體的收益

對糧食主產區而言,為保障國家糧食安全發揮重大作用的同時,在社會經濟發展中也發揮著重要作用。 當前,國家將糧食生產放在了前所未有的戰略高度,但糧食種植主體的收益難以保障,種糧積極性受到一定程度的影響。 要實現國家層面的糧食安全目標與農戶層面收益增長目標的有效統一,必須對糧食主產區進行補償。 盡管在政策文件中多次提到對糧食主產區進行生態補償,但依然沒有真正落實到位。 為此,一是開展縱向的生態補償。 根據糧食主產區提供的糧食等主要農產品的數量與質量,確定補償范圍及補償標準。 特別是,補償標準的確定需要充分考慮糧食主產區從事糧食生產的機會成本、農資等生產成本以及收益,這是補償的底線。如果補償標準遠遠低于上述成本,就難以保持或者提高農民種糧積極性。 在加大國家財政轉移支付的基礎上,探索設立生態產品保護補償專項資金,并制定切實可行的補償方案。 二是實施橫向生態補償機制。 根據糧食主產區向其他主銷區的省份提供的糧食等農產品的數量與質量,以及上述的補償標準,由主銷區向糧食主產區實施補償。 三是對農資價格實施管控,確保種糧農民的合理收益。 圍繞著糧食主產區糧食生產的成本,對農資價格實施管控,在此基礎上,提高糧食價格,使得農民種糧的收益空間擴大,增加農民收入,助力實現共同富裕。

[1] 習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[M].北京:人民出版社,2017:11.

[2] 尹昌斌,李福奪,王術,等.中國農業綠色發展的概念、內涵與原則[J].中國農業資源與區劃,2021(1):1-6.

[3] 于法穩,鄭玉雨,林珊,等.農業綠色發展的資源環境: 改善路徑及對策——基于3821 個農戶認知的視角[J].經濟研究參考,2022(4):27-41.

[4] 于法穩.新時代農業綠色發展動因、核心及對策研究[J].中國農村經濟,2018(5):19-34.

[5] 張俊伶,張江周,申建波,等.土壤健康與農業綠色發展:機遇與對策[J].土壤學報,2020(4):783-796.

[6] 許烜,宋微.鄉村振興視域下農業綠色發展評價研究[J].學習與探索,2021(3):130-136.

[7] 譚淑豪.以綠色發展理念促中國農業綠色發展[J].人民論壇·學術前沿,2021(13):68-76.

[8] 于法穩,林珊.碳達峰、碳中和目標下農業綠色發展的理論闡釋及實現路徑[J].廣東社會科學,2022(2):24-32.

[9] 金書秦,牛坤玉,韓冬梅.農業綠色發展路徑及其“十四五”取向[J].改革,2020(2):30-39.

[10] 李學敏,鞏前文.新中國成立以來農業綠色發展支持政策演變及優化進路[J].世界農業,2020(4):40-50+59.

[11] 周清波,肖琴,羅其友.中國農業綠色發展財政扶持政策創設研究[J].農學學報2019(4):7-12.

[12] 崔寧波,董晉.主產區糧食生產安全:地位、挑戰與保障路徑[J].農業經濟問題,2021(7):130-144.

[13] 羅海平,潘柳欣,胡學英,等.我國糧食主產區糧食安全保障的生態代價評估:2000-2018 年[J].干旱區資源與環境,2022(1):1-7.

[14] 羅海平,何志文,周靜逸. 糧食主產區耕地壓力時空分異及驅動因子識別[J].統計與決策,2022(4):79-83.

[15] 生秀東.糧食主產區耕地質量下降的經濟分析及提升策略[J].中州學刊,2021(12):32-39.

[16] 李雨凌,馬雯秋,姜廣輝,等.中國糧食主產區耕地撂荒程度及其對糧食產量的影響[J].自然資源學報,2021(6):1439-1454.

[17] 李周.糧食主產區生態安全研究[J].學習與探索,2020(8):88-94.

[18] 譚術魁,韓思雨,張路.糧食安全視角下糧食主產區耕地休耕規模及動態仿真研究[J].中國土地科學,2020(2):9-17.

[19] 楊晨,胡珮琪,刁貝娣,等.糧食主產區政策的環境績效:基于農業碳排放視角[J].中國人口·資源與環境,2021(12):35-44.

[20] 田云,吳海濤.產業結構視角下的中國糧食主產區農業碳排放公平性研究[J].農業技術經濟,2020(1):45-55.