黃淮海地區農業生態系統服務動態評測研究

◎盧紫冰

一、引言

隨著全球城市化的快速發展,農業生態系統服務的多功能性逐漸得到了空前的重視。 “生態系統服務” 是著名生態學家P.Ehrlich于1972年研究生物多樣性減少對于生態系統服務影響時首次提出來的名詞,指人類通過生態系統直接或間接獲取到的有關生存與發展的所有福利。 其包含內容豐富,不僅指生態系統的支持服務功能包括循環、調節、再生等,且隨著研究的深入,多數學者主張把生態系統提供的產品生產功能并入生態系統服務當中。 然而在以經濟利益為導向、 農業要素配置為核心的農業生產經營活動中,由于忽視生態系統的可承受范圍,經濟社會發展對生態資源的過度開發利用導致農業生態系統服務功能遭到不同程度的破壞,生態系統呈現由結構性破壞向功能性紊亂方向發展的趨勢,對我國農業生態安全造成嚴重威脅。 隨著對生態領域研究的不斷深入,關于農業生態系統服務的研究也逐漸成熟,其測評方法也趨于完善。 生態系統服務旨在用可以計算的價值形式表達生態系統所提供的產品和服務,以便在社會交易過程中量化處理, 為生態系統的管理政策提供便利。 因而,生態系統服務的研究已經成為國內外的研究熱點。

基于此,本文通過對黃淮海地區農業生態系統服務功能及其價值評估研究, 并采用類比手法定量分析農業生態系統正、負向服務功能,從而深入地了解黃淮海地區農業生態系統各功能生態過程及其結構規律,以期為農業資源的可持續利用提供決策依據,對于未來黃淮海地區農業發展和生態環境改善具有重要意義。

二、 研究地區與數據來源

(一)研究區域概況

黃淮海平原是我國的主要平原之一, 也是我國重要的糧食生產功能區之一。 其地處中國東部沿海地區,主要位于114°E~121°E、32°N~40°N,西倚太行山,東臨渤海,地勢西高東低,但總體較為平坦,最高海拔僅為100m左右。平原整體屬于亞熱帶濕潤氣候、暖溫帶濕潤或半濕潤氣候,夏季明顯高溫多雨,降水量充沛,冬、春季降水量少,年平均降水量隨緯度的增加而遞減。

(二)數據來源

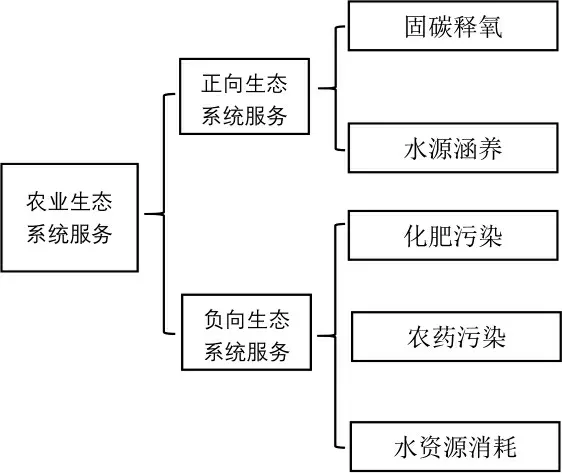

本研究整理了國內外農業生態系統服務功能,結合黃淮海地區農業生態系統的實際情況,構建了由固碳釋氧、水源涵養組成的正向生態系統服務和由化肥污染、農藥污染、水資源消耗為主的負向生態系統服務。 通過對黃淮海地區農業資源現狀等相關調查結果的定量分析,以深入了解該地區農業生態系統各功能生態過程及其結構規律。 不同指標數據采用了國家統計局的資料, 時間范圍為1991-2019年,并對早期時間間隔大間距處理,重點關注近10年的農業生態系統服務價值變化。

圖1 黃淮海地區農業生態系統服務框架圖

三、 測算與分析

(一)正向生態系統服務

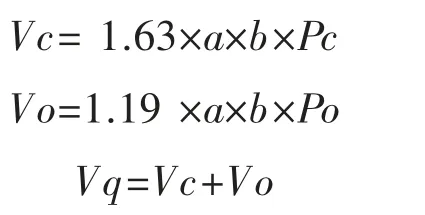

農業生態系統作為自然生態系統的主體,為社會生態環境提供固碳釋氧凈化空氣的生態系統服務。 眾所周知,農作物在自然生長過程中伴隨著光合作用與空氣進行氧氣和二氧化碳的交換,由光合作用的方程式(CO+HO→CHO+O) 可知植物每產生1Kg的干物質可以固定CO1.63Kg,釋放O1.19Kg,使用中國造林成本法估算黃淮海地區農業生態系統固定的CO的價值和釋放O的價值,其成本依次為260.90元/噸、352.93元/噸。

其中,Vc、Vo分別代表二氧化碳和氧氣的排放成本,a代表農業類型用地總面積,b代表農業類型用地的凈初級生產能力(5.763噸/公頃年),Pc、Po分別代表單位固碳價格和單位釋氧價格。

水源涵養作為生態系統水文調節服務主要表現形式, 其對于農業生態系統正向服務價值的計算方法多種多樣。 在綜合對比林冠截留量法、綜合蓄水能力法與土壤蓄水能力法后,本研究選取土壤蓄水能力法來計算農田生態系統在一定時空范圍內對水源的涵養能力。 具體公式為:

其中,Vs代表耕地水源涵養的總價值量,W、C分別代表涵養水源的物質量與蓄水成本(0.67元/m),ρ、h、p、s分別代表土壤容重(1370kg/m)、土壤厚度(0.2m)、土壤含水率(22.3%)與農田面積。

(二)負向生態系統服務

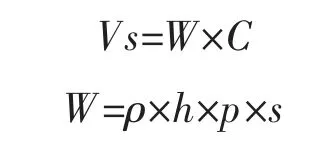

為追求農作物高產,保持土壤肥力,農戶往往向農田里施用化肥,然而過渡使用導致化肥不被充分利用,生產資料浪費現象嚴重,且未被吸收利用的化肥對空氣、 土壤、 水源等造成污染。在化肥施用過程中,揮發造成的空氣污染和殘留導致土壤微量元素不均衡、土壤板結,同時造成水體的富營養化等環境問題, 對生態系統造成的污染成本難以計算, 本研究利用化肥流失的成本來替代其造成的生態環境污染成本。

其中,V代表農業用地化肥污染成本,M為化肥施用量,r為化肥利用效率 (39.83%),P為化肥單價(2300元/噸)。

噴灑農藥是為了在農作物生長過程中免遭病蟲害災害的防治手段,然而小農戶基于風險規避特點將農藥大量使用于農業生產環節,導致農藥并沒有被全部利用,其利用率僅為50%左右。 鑒于農藥對生態帶來的負面影響是多方面的,直接計算農藥對于生態系統的污染成本難度較大,因而同樣選擇流失成本來替代其造成的環境污染成本。

其中,V為農業用地化農藥染成本,M為農藥施用量,r為農藥利用效率 (50%),P為農藥單價(22545 元/噸)。

黃淮海地區農業水資源消耗主要表現為農田灌溉設施等方面。 由于該地區地處平原,農業用地較多、農業灌溉需水量較大,導致該區域出現地下水位下降、地表水量衰減的環境問題,本研究通過測度歷年的農業用水總量測算水資源消耗成本,以表征農業生態系統對水資源環境帶來的負面影響。

其中,V表示農業用地的水資源消耗成本,A、W、P分別代表農田面積、單位農田的灌溉水量和水源單價, 其中分別為230mm/(m·a)、0.67元/m。

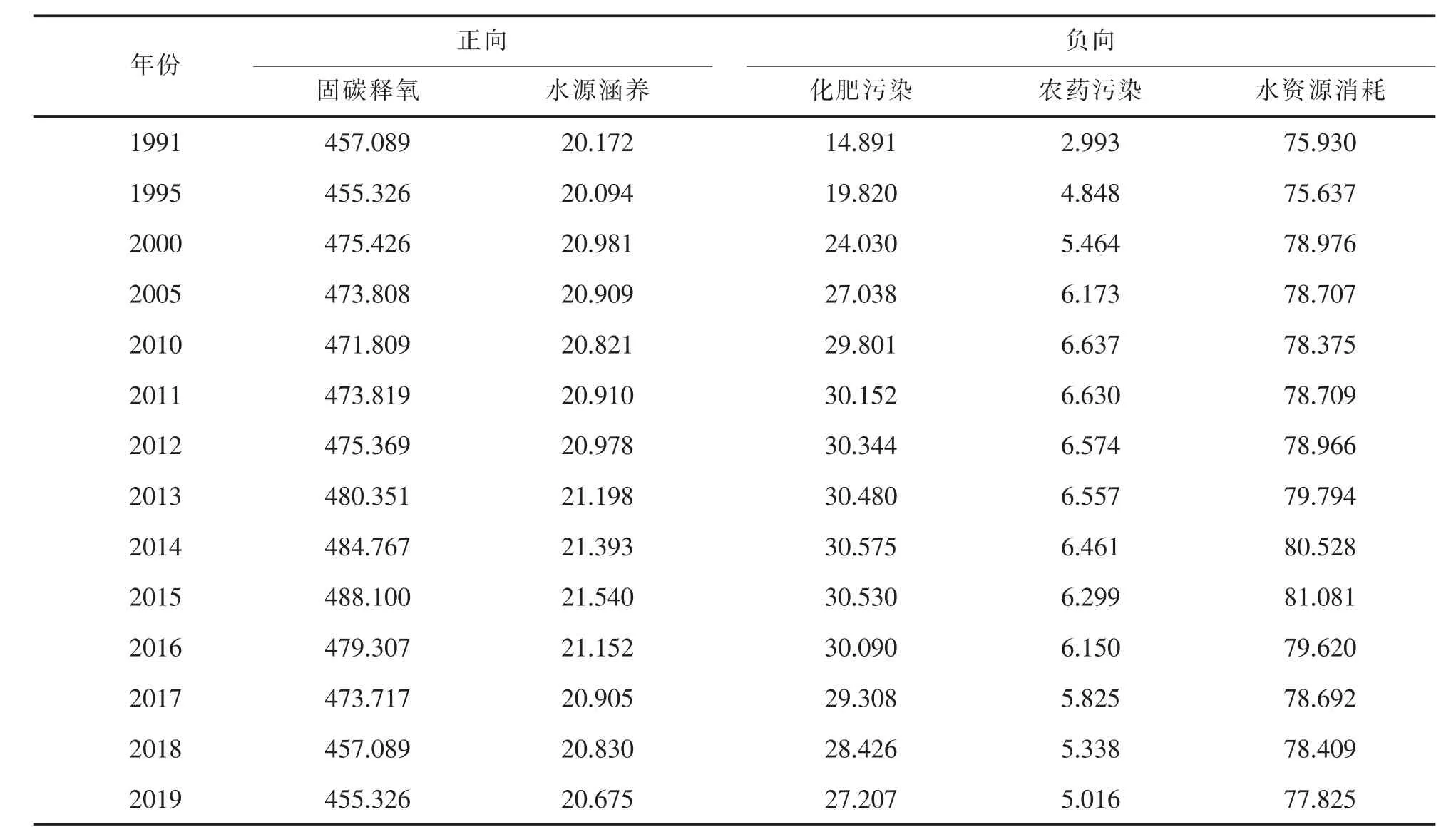

表1 黃淮海地區農業生態系統功能價值量 單位: 億元

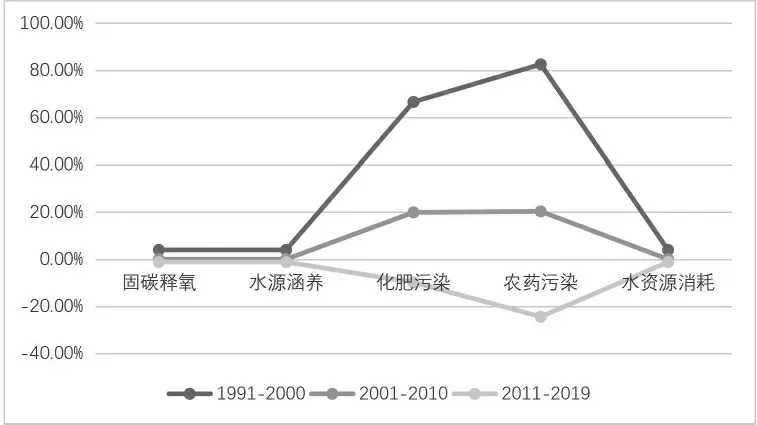

(三)農業生態系統服務價值的時間變化

基于以上得出的正、負向農業生態系統服務的時空分布圖表, 計算出黃淮海地區在三階段1991-2000年、2001-2010年、2011-2019年及總體1991-2019年的各項生態系統服務價值變化量與變化率,其結果見表2。 總體看來,黃淮海地區農業生態系統服務價值量由1991年的383.447億元下降到2019年的379.127億元,減少4.320億元,其中正向生態系統服務價值增加11.915億元,而負向生態系統服務價值增加16.235億元,極大弱化了農業生態系統服務的積極作用。

1991-2000年間(第一階段),黃淮海地區農業生態系統服務總價值增加了4.490億元,變化率為1.17%。 其中,農業生態系統正向服務價值增加了19.147億元,變化率為4.01%。 其中固碳釋氧服務價值增加值最大為18.338億元, 水源涵養服務價值提升率次之,僅為0.809億元,且兩者增加幅度相同。 其原因主要是:黃淮海地區在1991-2000年間第一產業帶動黃淮海地區經濟發展,農用地面積由49273.00千公頃提升至51249.74千公頃,其在發展過程中并未被建設用地所取代等;另一方面,農用地土壤功能穩定、植被覆蓋比率較高、農作物生長狀況良好,進而促使農業生態系統發揮固碳釋氧功能與水源涵養功能。 農業生態系統服務負向價值增加了14.657 億元, 增長率為15.81%, 其中化肥污染的變化量最大為9.139億元,水資源消耗次之為3.046億元,農藥污染最少僅為2.471億元,但就其增長率而言農藥污染的增長幅度最大高達82.56%。 可以發現,隨著農用地面積的擴大,水資源消耗比例在同等增加,但其化肥污染、 農藥污染現象嚴重。 據相關研究,到1999年我國的農藥施用強度高達2.33Kg/hm,其中北京施用水平為2.93Kg/hm,遠超我國農藥施用量平均水平。 大量的農藥、化肥施用在一定程度上提高了糧食作物的產量,但對生態系統環境也帶來了嚴重負面影響, 導致農產品品質下降、水環境營養失衡、空氣質量惡化等現象,進而導致農用地土壤環境進入惡性循環的狀態。

表2 1991-2019 年黃淮海地區農業功能價值演變 單位: 億元

2001-2010年間(第二階段),黃淮海地區農業生態系統服務總價值減少了5.801億元, 變化率為-1.51%。 其中,農業生態系統正向服務價值增加了0.327 億元, 農業功能服務價值提升了0.07%,固碳釋氧功能服務價值與水源涵養服務價值分別為0.314億元與0.014億元。 在這一時期內,黃淮海地區農用地面積由50826.07千公頃提升至50859.88千公頃,基本維持不變,說明農業在此階段發展過程中較為平穩。農業生態系統負向服務價值量增加了6.129億元,其中化肥污染、農藥污染所帶來的負向生態系統服務價值共計6.068億元, 占總負向生態系統服務價值的九成以上。

2011-2019年間(第三階段),黃淮海地區農業生態系統服務總價值量減少了0.111億元,變化率為-0.03%。 其中,農業生態系統正向服務價值減少了5.553億元,相較于2011年其價值量下降了1.12%, 固碳釋氧與水源涵養功能服務價值依次減少5.318億元、0.235億元。 隨著城鎮化建設的快速發展, 部分農業用地逐漸轉化為建設用地,農業用地面積由2011年的51076.54 千公頃下降至2019年的50503.17千公頃, 導致涵養水源與固碳釋氧功能的正向生態系統服務呈下降趨勢。 說明在城市化發展過程中, 要注重發展農業經濟,兼顧生態環境保護。 負向生態系統服務價值減少了5.442億元,變化率為-0.03%。 對比前兩階段化肥污染、農藥污染數據發現,現階段化肥、農藥用度情況得以改善,負向生態系統服務得以緩解。 一方面, 隨著經濟的發展與農民生活水平的提高,人們對于高質量農產品的需求不斷上漲,越發傾向于走出城市、回歸自然的休閑狀態,因而多數農業用地使用過程中為滿足城市居民享受原生態農田生活的心理需求,選擇不使用化肥、農藥這類生產要素;另一方面,在2015年農業農村部印發的 《到2020年化肥使用量零增長行動方案》要求、高標準農田建設、綠色農產品認證等監督管理辦法,均有助于減少農業生產過程中對于化肥、農藥等要素的依賴。

圖2 1991-2019年黃淮海地區農業生態系統服務各項功能值變化趨勢

1991-2019年間,黃淮海地區農業正、負向生態系統服務價值貢獻分別為11.915億元、16.235億元。 由圖2可知農業的固碳釋氧功能服務與水源涵養服務功能值呈先升后降趨勢,1991-2010年間兩者功能值分別增加14.721億元與0.650億元,隨后2011-2019年間兩者功能值分別下降5.318億元與0.235億元。 可以發現固碳釋氧功能在農業正向生態系統服務中具有較好的生態調節功能,但是近年來由于城市建設用地的不斷擴張, 農業用地面積遭受擠壓, 農業光合作用產生干物質量減少,導致農業固碳釋氧功能值在后期明顯減少。因此為進一步激勵農業生態系統的正向服務,在城市化建設中切實保障農業用地權益, 合理利用土地資源,提高土地利用效率。從黃淮海地區負向農業生態系統服務的變化特點可以看出除了水資源消耗功能值比較穩定外,其他農業生態系統負向服務在整個研究時段內呈現先增后減趨勢,其中化肥污染、農藥污染在第一階段內變化率均不低于60%,且在第二階段內穩定增長20%左右,就負向生態系統服務價值的增加量而言,呈現以犧牲生態環境為代價來維持農業的發展的勢態。但在第三階段內,化肥污染、農藥污染呈現下降趨勢,產生的負面影響得以緩解。

四、 結論及討論

本文利用生態系統服務功能價值核算方法,對黃淮海地區1991-2019年間農業生態資源的生態系統服務功能價值進行核算,并探討該地區的農業生態系統服務價值的時空演變特征。 主要結論如下:(1) 黃淮海地區農業生態系統服務價值量 由1991 年 的383.447 億 元 下 降 到2019 年 的379.127億元, 其中正向生態系統服務價值增加11.915 億元, 而負向生態系統服務價值增加16.235億元, 弱化了農業生態系統服務的積極作用;(2)1991 -2019年間黃淮海地區的農業生態服務價值呈現“先增加、后減少、再穩定”的趨勢,正向生態系統服務固碳釋氧、 水源涵養的波動較小;(3)從化肥污染、農藥污染來看,第一階段增長率率均超過60%, 第二階段內穩定增長20%左右,其產生的負向生態系統服務價值第三階段才有所緩解。 這些研究結論為加強黃淮海平原的生態環境保護工作,促進生態環境改善和農業資源的可持續利用提供了理論依據。 在實踐中應激發農業經營主體生態環境保護意識,竭力恢復原有生態屏障;依據生態系統功能價值空間異質性變化特點建立生態保護約束管制等。

受限于學科背景,本文對于農業生態系統服務價值的核算方法基本是借鑒國內外的標準,其自然層面的互惠關系并未給予充分考慮,因而難以避免因農業自然資源差異而產生的誤差。 此外,考慮到數據的可獲得性,本文在選取農業生態系統服務指標時僅選取了固碳釋氧、 水源涵和、化肥污染、農藥污染、水資源消耗五項功能,并未考慮農業給予人們的生產功能、 生活功能。因而, 未來學者可以全面綜合各項功能展開研究,或是考慮從微觀視角展開對黃淮海平原農戶農業耕地利用方式的進行跟蹤調查,以獲得詳實的生態系統服務數據,深析農業生態系統服務功能變化原因。