資本的全球積累與民族國(guó)家的歷史定位

——“雙重運(yùn)動(dòng)”的階級(jí)結(jié)構(gòu)分析

張 敏

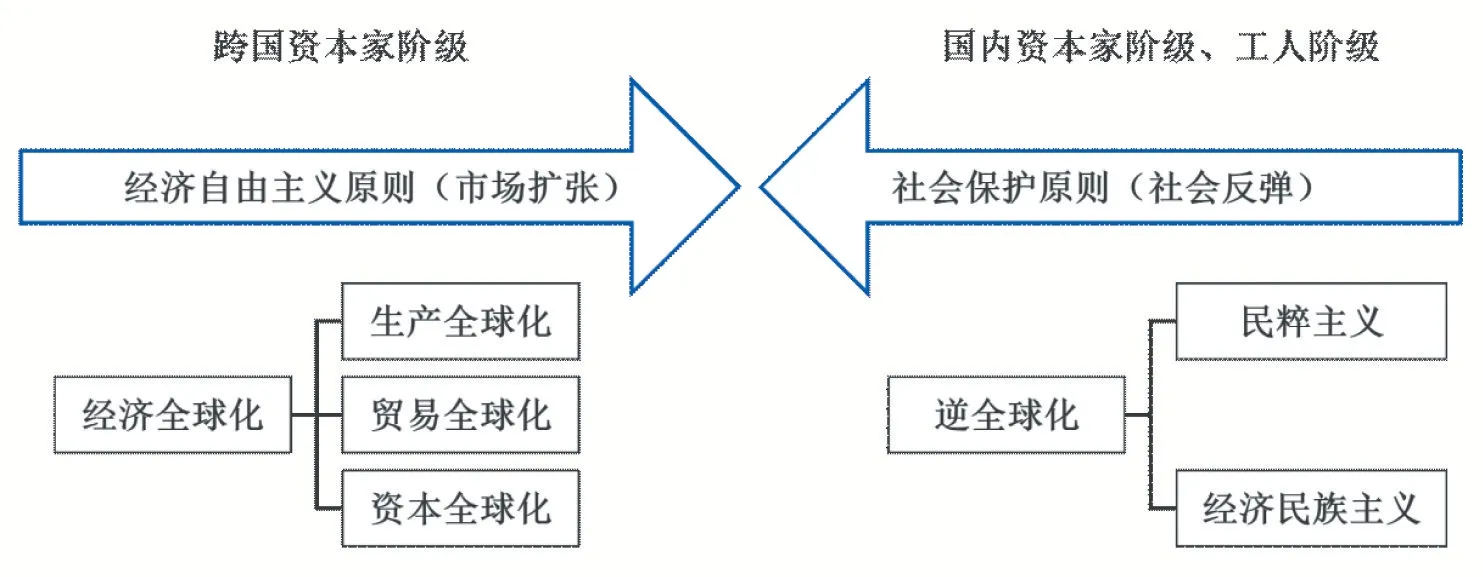

內(nèi)容提要 伴隨全球化的縱深發(fā)展,逆全球化現(xiàn)象日益顯現(xiàn),后者在當(dāng)今國(guó)際社會(huì)主要表現(xiàn)為民粹主義和經(jīng)濟(jì)民族主義。根據(jù)“雙重運(yùn)動(dòng)”理論,此乃以建立全球自律市場(chǎng)為目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)自由主義“烏托邦”與以確保集體權(quán)利、階級(jí)妥協(xié)、道德經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易保護(hù)為己任的國(guó)家監(jiān)管力量之間的博弈和對(duì)抗。究其根源,它是跨國(guó)資本主義日趨成熟所引發(fā)的資本積累變化和階級(jí)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果:在資本逐漸從民族國(guó)家逸離出來(lái)的過(guò)程中,階級(jí)結(jié)構(gòu)正沿著新的國(guó)家/跨國(guó)軸線分為以全球積累為目標(biāo)的跨國(guó)資本家階級(jí)和以國(guó)家積累為基礎(chǔ)的國(guó)內(nèi)資本家階級(jí)及其周邊的工人階級(jí)。兩者在融入新興全球體系的過(guò)程中展開了資本“脫嵌”與境內(nèi)保護(hù)的持續(xù)斗爭(zhēng)。時(shí)代變化要求我們?cè)趫?jiān)持歷史唯物主義的前提下豐富和發(fā)展馬克思主義,重新審視民族國(guó)家的職能與歷史定位,并以階級(jí)、社會(huì)力量和社會(huì)生產(chǎn)關(guān)系的政治經(jīng)濟(jì)復(fù)合體視角來(lái)觀察和應(yīng)對(duì)世界的新變化。

近年來(lái)全球化進(jìn)程受阻,歐美國(guó)家出現(xiàn)民粹主義、經(jīng)濟(jì)民族主義等逆全球化運(yùn)動(dòng),民眾對(duì)全球化的不滿和抵觸情緒逐漸顯露。不同學(xué)者從政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多層面描述當(dāng)前的逆全球化現(xiàn)象,并解釋其根源和機(jī)制。本文試圖著眼于國(guó)際經(jīng)濟(jì)與國(guó)內(nèi)政治的互動(dòng),通過(guò)“雙重運(yùn)動(dòng)”理論分析逆全球化的社會(huì)結(jié)構(gòu)根源。根據(jù)該理論,市場(chǎng)的全球化要求與政治的封閉性特點(diǎn)之間存在基本矛盾,也就是說(shuō),世界市場(chǎng)的自由主義“烏托邦”會(huì)逐漸同民族國(guó)家的政治和體制脫軌,最后反噬國(guó)內(nèi)利益,引起社會(huì)的反制和自我保護(hù)。沿著經(jīng)典馬克思主義的思路,資本的全球流動(dòng)既深刻改變了民族國(guó)家與資本積累方式之間的關(guān)系,亦改變了國(guó)內(nèi)階級(jí)、階層之間的關(guān)系;前者以跨國(guó)資本主義的成熟為標(biāo)志,后者以跨國(guó)資本家階級(jí)和國(guó)內(nèi)資本家階級(jí)以及工人階級(jí)的博弈與沖突為線索。那么,經(jīng)濟(jì)全球化過(guò)程所帶來(lái)的資本的全球性積累是否已經(jīng)引起了資本主義階級(jí)結(jié)構(gòu)的變化甚至分裂?如果是的話,這種結(jié)構(gòu)性變化能否從不同階級(jí)階層全球化收益的差異中找到某種線索?階級(jí)結(jié)構(gòu)的變化必然帶來(lái)政治力量的調(diào)整,我們究竟應(yīng)該如何看待民族國(guó)家在新的階級(jí)整合與世界體系中的歷史定位?本文試圖對(duì)這些問(wèn)題做一個(gè)初步的探討。

一、理論視角:“雙重運(yùn)動(dòng)”與階級(jí)結(jié)構(gòu)分析

1.全球化與逆全球化的“雙重運(yùn)動(dòng)”

本文所討論的“全球化”主要涉及其核心層面——經(jīng)濟(jì)的全球化(economic globalization),它是指世界經(jīng)濟(jì)活動(dòng)超越國(guó)界,通過(guò)對(duì)外貿(mào)易、資本流動(dòng)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、提供服務(wù)、相互依存、相互聯(lián)系而形成全球范圍的有機(jī)經(jīng)濟(jì)整體的過(guò)程。在這一過(guò)程中,商品、技術(shù)、信息、服務(wù)、貨幣、人員、資金、管理經(jīng)驗(yàn)等生產(chǎn)要素能夠跨國(guó)跨地區(qū)流動(dòng),最終使世界經(jīng)濟(jì)形成一個(gè)緊密聯(lián)系的整體。

而“逆全球化”(reverse globalization)則指與全球化潮流相反的運(yùn)動(dòng),與之相關(guān)的有另外兩個(gè)概念,即“反全球化”(anti-globalization)和“去全球化”(de-globalization)。前者著眼于社會(huì)運(yùn)動(dòng),表現(xiàn)為反全球化的理論思潮、國(guó)際論壇、街頭抗議等,1999 年底的“西雅圖之戰(zhàn)”即被視為反全球化運(yùn)動(dòng)興起的標(biāo)志。后者側(cè)重于政策和規(guī)則,指政府迫于輿論壓力和民眾要求將反全球化的主張制度化,制定相關(guān)政策限制全球化擴(kuò)張,包括貿(mào)易保護(hù)主義、嚴(yán)格的金融監(jiān)管制度、嚴(yán)格限制移民流入等。作為反全球化和去全球化運(yùn)動(dòng)的綜合體現(xiàn),逆全球化是反全球化的輿論壓力和去全球化的制度約束共同作用的效應(yīng)和結(jié)果,初期分散表現(xiàn)為貿(mào)易、投資、移民的逆全球化,后期集中體現(xiàn)為使全球化倒退的國(guó)家化傾向[1]陳偉光、郭晴:《逆全球化機(jī)理分析與新型全球化及其治理重塑》,《南開學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2017年第5期。。

需要說(shuō)明的是,我們接下來(lái)要討論的逆全球化問(wèn)題在根本上是由資本主義的內(nèi)在矛盾所引發(fā)的,此乃主流資本主義(主要?dú)W美國(guó)家)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物,而由社會(huì)主義中國(guó)所倡導(dǎo)、眾多發(fā)展中國(guó)家積極響應(yīng)的“人類命運(yùn)共同體”意識(shí)和共商共建共享的全球治理理念恰恰是為了應(yīng)對(duì)逆全球化危機(jī)、謀求共贏發(fā)展的新探索。

逆全球化其實(shí)與經(jīng)濟(jì)全球化相伴相生,它們是兩種不同力量相互作用的結(jié)果。對(duì)此,卡爾·波蘭尼在1944 年出版的《巨變:當(dāng)代政治與經(jīng)濟(jì)的起源》(以下簡(jiǎn)稱《巨變》)一書中提出了“雙重運(yùn)動(dòng)”概念并進(jìn)行解釋。他認(rèn)為,市場(chǎng)過(guò)度擴(kuò)張會(huì)引起社會(huì)反彈,兩者形成相伴相生、相互制約的“雙重運(yùn)動(dòng)”:“其中之一就是經(jīng)濟(jì)自由主義的原則,其目的是要建立一個(gè)自律性市場(chǎng),受到商人階級(jí)的支持,而且以自由放任與自由貿(mào)易為手段;另一個(gè)原則是社會(huì)保護(hù)的原則,其目的是人類、自然與生產(chǎn)組織的保護(hù),受到最直接被市場(chǎng)制度傷害的人的支持——主要是工人階級(jí)與地主階級(jí),但并不限于此,它使用保護(hù)性立法、限制性工會(huì),以及其他干涉工具為其手段。”[2]卡爾·波蘭尼:《巨變:當(dāng)代政治與經(jīng)濟(jì)的起源》,黃樹民譯,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版2017年版,第201頁(yè)。

波蘭尼從一個(gè)非常重要的角度解釋了為何傳統(tǒng)國(guó)際秩序在維持了近百年(1815 年到1914 年)的和平后會(huì)突然爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)崩潰的問(wèn)題。在他看來(lái),市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的自由主義原則必然要求某種自發(fā)調(diào)節(jié)、自我監(jiān)管的“烏托邦”狀態(tài),一方面將勞動(dòng)力、土地、貨幣等要素徹底轉(zhuǎn)化為商品,另一方面拒絕政府的干預(yù)和管制。這是“雙重運(yùn)動(dòng)”的第一階段。然而,勞動(dòng)力是構(gòu)成社會(huì)的人類自身,土地是社會(huì)存在的環(huán)境,貨幣是體現(xiàn)人類心理需求的購(gòu)買力象征物,這三種要素是社會(huì)存續(xù)的基本組成部分,具有人本主義特征,不可能也不應(yīng)該被徹底商品化。但是市場(chǎng)的膨脹卻強(qiáng)行讓社會(huì)按照市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)行,將人類的需求置于非人性的市場(chǎng)邏輯之下。

由于市場(chǎng)原則與社會(huì)運(yùn)行之間存在矛盾,前者的擴(kuò)張必然引起后者的反抗和自我保護(hù),以及政府的干預(yù)和管控。這就是“雙重運(yùn)動(dòng)”的第二個(gè)階段,即社會(huì)在勞動(dòng)力、土地和貨幣等要素方面的反抗或限制。正如波蘭尼在《巨變》中所指出的,19 世紀(jì)末至20 世紀(jì)初,市場(chǎng)力量被過(guò)度釋放,最后造成了1929 年至1933 年的資本主義經(jīng)濟(jì)大蕭條;與之相應(yīng),民族國(guó)家發(fā)展出各種形式的社會(huì)反制與保護(hù)措施,包括羅斯福新政、社會(huì)主義甚至極端的法西斯主義。

“雙重運(yùn)動(dòng)”有力地揭示了市場(chǎng)的無(wú)邊界化、高度同質(zhì)化與國(guó)家(政治社會(huì))的邊界化、異質(zhì)化之間的內(nèi)在矛盾,市場(chǎng)要素的自由流動(dòng)與這些要素所具備的社會(huì)屬性(此社會(huì)屬性會(huì)被民族國(guó)家以法律制度形態(tài)加以封閉或設(shè)置壁壘)之間形成了擴(kuò)張與限制(或自我保護(hù))的相互約束。

2.“雙重運(yùn)動(dòng)”背后的階級(jí)結(jié)構(gòu)分析

通過(guò)將“雙重運(yùn)動(dòng)”理論與經(jīng)濟(jì)全球化理論相結(jié)合,我們可以更加全面地觀察經(jīng)濟(jì)全球化,以此調(diào)適理論發(fā)展與現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)之間的偏差。然而,要想對(duì)“雙重運(yùn)動(dòng)”背后的社會(huì)動(dòng)力機(jī)制進(jìn)行抽絲剝繭,我們應(yīng)回歸馬克思主義的階級(jí)結(jié)構(gòu)理論。因?yàn)閷ⅰ半p重運(yùn)動(dòng)”理論與階級(jí)結(jié)構(gòu)理論相結(jié)合,能夠更好解釋當(dāng)前諸多逆全球化現(xiàn)象的社會(huì)結(jié)構(gòu)根源,以闡明資本在由國(guó)家積累向全球積累的轉(zhuǎn)變過(guò)程中引發(fā)的階級(jí)結(jié)構(gòu)變化和國(guó)際-國(guó)內(nèi)博弈。這是本文在理論建構(gòu)上進(jìn)行的一個(gè)重要嘗試,具體分析如下。

首先需要說(shuō)明的是,階級(jí)分析一般劃分為生產(chǎn)方式(mode of production)、社會(huì)形態(tài)(social formation)和具體事態(tài)(conjuncture)3 個(gè)抽象層次。經(jīng)典馬克思主義主要是在最高抽象的生產(chǎn)方式和最低抽象的具體事態(tài)兩個(gè)層次使用這一方法:前者展示的是簡(jiǎn)單、鮮明、兩極分化的階級(jí)關(guān)系構(gòu)圖(如《資本論》),后者呈現(xiàn)的是處于各種社會(huì)沖突中的具體角色構(gòu)圖(如《路易·波拿巴的霧月十八日》)[1]埃里克·賴特:《階級(jí)》,劉磊、呂梁山譯,高等教育出版社2006年版,第10—17頁(yè)。。至于如何將抽象的階級(jí)結(jié)構(gòu)分析轉(zhuǎn)化為具體的階級(jí)角色分析,即如何在中間的社會(huì)形態(tài)層次上使用階級(jí)結(jié)構(gòu)分析,經(jīng)典馬克思主義則鮮有論及。盡管階級(jí)在資本主義發(fā)展的歷史趨勢(shì)中會(huì)走向兩極分化,但現(xiàn)實(shí)存在于資本家和工人階級(jí)之間的廣大“中間階層”究竟應(yīng)如何定位,他們?cè)陔A級(jí)斗爭(zhēng)或階級(jí)聯(lián)盟中的地位和作用如何,其策略和行動(dòng)如何影響階級(jí)結(jié)構(gòu)和社會(huì)形態(tài)的變化等,都是當(dāng)代馬克思主義者復(fù)興階級(jí)分析的重點(diǎn),也是本文使用階級(jí)結(jié)構(gòu)分析這一方法的理論背景。

在上述前提下,我們?cè)噲D進(jìn)一步討論的問(wèn)題是,伴隨全球化的縱深發(fā)展,處于兩極化端點(diǎn)之一的資本家階級(jí)本身出現(xiàn)了分化甚至分裂,從而導(dǎo)致當(dāng)代資本主義國(guó)家的階級(jí)結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜化。而要說(shuō)明這種階級(jí)結(jié)構(gòu)的變化,我們需要回到資本主義最基本的生產(chǎn)要素之一——資本及其同全球化的關(guān)系上來(lái)。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的邏輯延伸和實(shí)踐結(jié)果,全球化是逐利性資本在世界范圍內(nèi)引發(fā)的要素流動(dòng)、資源配置和紅利收益。就這一過(guò)程的終極指向而言,它是效率主義、優(yōu)化主義的,試圖實(shí)現(xiàn)資本的全面解放和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的自由主義終結(jié)。尤其伴隨著生產(chǎn)過(guò)程的全球分工和資本的全球流動(dòng),國(guó)家在支配財(cái)富分配和社會(huì)運(yùn)行上的控制力變得碎片化,因而在整合政治目標(biāo)上的凝聚力也逐漸弱化。也就是說(shuō),全球化很大程度上改變了民族國(guó)家與資本積累方式之間的關(guān)系。傳統(tǒng)的資本主義世界體系按照民族國(guó)家的結(jié)構(gòu)性格局而建立,它保護(hù)的是以國(guó)家為單位的國(guó)內(nèi)資本積累和國(guó)際市場(chǎng)份額。但當(dāng)代全球化卻使資本循環(huán)越來(lái)越直接地?cái)[脫民族國(guó)家的政治和體制控制,尤其擺脫國(guó)內(nèi)社會(huì)力量所施加給它的限制與義務(wù),其結(jié)果是與階級(jí)結(jié)構(gòu)相互依存的政治場(chǎng)域發(fā)生了巨大變化。

在資本從民族國(guó)家逸離出來(lái)的過(guò)程中,社會(huì)力量對(duì)資本積累過(guò)程的干預(yù)能力和對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的主導(dǎo)能力都不斷減弱,長(zhǎng)此以往,民族國(guó)家有可能“不再是資本主義的主要組織原則,也不再是階級(jí)發(fā)展和社會(huì)生活的體制‘容器’”[1]威廉·羅賓遜:《全球資本主義論:跨國(guó)世界中的生產(chǎn)、階級(jí)與國(guó)家》,高明秀譯,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2009年版,第51頁(yè)。。因而在理論層面上,我們不應(yīng)簡(jiǎn)單將世界資本主義的歷史屬性混淆為內(nèi)在范疇,民族國(guó)家必須契合于階級(jí)、社會(huì)力量和社會(huì)生產(chǎn)關(guān)系的政治經(jīng)濟(jì)體之中[2]威廉·羅賓森:《關(guān)于新全球資本主義的爭(zhēng)論:跨國(guó)資本家階級(jí)、跨國(guó)政府機(jī)構(gòu)與全球危機(jī)》,高靜宇譯,《國(guó)外理論動(dòng)態(tài)》2018年第8期。。經(jīng)典馬克思主義在《共產(chǎn)黨宣言》中概括的基本信條——資本主義是不斷國(guó)際化的,因而資產(chǎn)階級(jí)在本質(zhì)上也是國(guó)際化的[3]《馬克思恩格斯選集》第1卷,人民出版社1995年版,第275—276頁(yè)。——需要在全球化實(shí)踐中得到更新和發(fā)展。

由于資本的擴(kuò)張性被全球化進(jìn)一步解放出來(lái),跨國(guó)資本主義漸趨成熟。它深刻改變了國(guó)家內(nèi)部與國(guó)家間的階級(jí)、階層結(jié)構(gòu),使得世界范圍內(nèi)的主流資本家階層逐漸從國(guó)內(nèi)一般資本家階層中分離出來(lái)并形成一個(gè)跨國(guó)資本家階級(jí)(transnational capitalist class)。這一新的跨國(guó)資本家階級(jí)構(gòu)成了跨國(guó)資本的所有者,成為擁有世界最主要生產(chǎn)資料的跨國(guó)集團(tuán),它由兩部分成員構(gòu)成:一是跨國(guó)公司、金融機(jī)構(gòu)、媒體集團(tuán)和主要政黨等組織機(jī)構(gòu)的所有者、管理者或主導(dǎo)者;二是管理超國(guó)家經(jīng)濟(jì)規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)的精英、南北地區(qū)的技術(shù)官僚精英和一些重要的國(guó)家管理者精英[4]William Robinson,Jerry Harris,"Towards a Global Ruling Class?Globalization and the Transnational Capitalist Class",Science&Society,vol.64,no.1,2000,p.12.。他們?cè)谏a(chǎn)、銷售和金融循環(huán)上并不受縛于特定的國(guó)家領(lǐng)土和政治認(rèn)同,其利潤(rùn)和收益也主要取決于凌駕于本地或國(guó)家之上的全球積累。資本流動(dòng)和收益的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)形態(tài)以及空間和政治層面的超國(guó)家特點(diǎn),使跨國(guó)資本家階級(jí)具備某種客觀的、共同的階級(jí)屬性和階級(jí)利益,構(gòu)成了全球經(jīng)濟(jì)的“制高點(diǎn)”和世界層面的霸權(quán)分支。

然而,與跨國(guó)資本主義形成對(duì)照的是,經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的現(xiàn)實(shí)過(guò)程表現(xiàn)出以下3個(gè)基本問(wèn)題:第一,由于民族國(guó)家的持續(xù)存在和不平衡發(fā)展,經(jīng)濟(jì)上的自由主義、效率主義尚難以跨越或替代以國(guó)家(主權(quán))為邊界的區(qū)域保護(hù)或制度沖突,因?yàn)楹笳咦非蟮耐皇悄撤N工具效率,而是政治社會(huì)基于其特殊性的存續(xù)。第二,由第一點(diǎn)引申而來(lái),全球化進(jìn)程中充斥著大量的偏見動(dòng)員、路徑依賴、意外后果等非效率現(xiàn)象,權(quán)力性不平衡、制度性不平衡反制著經(jīng)濟(jì)自由、市場(chǎng)擴(kuò)張。第三,上述兩點(diǎn)集中體現(xiàn)為全球化收益的結(jié)構(gòu)性不平衡,即全球化所推進(jìn)的市場(chǎng)均質(zhì)化并未帶來(lái)更多的富裕共享,反而加劇了貧富不均。跨國(guó)資本家階級(jí)在追逐全球利潤(rùn)的過(guò)程中直接將民族國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)闋I(yíng)銷策略,造成了世界范圍內(nèi)的馬太效應(yīng)。“所以,跨國(guó)資本家階級(jí)不僅遭到了那些拒絕將資本主義視作一種生活方式和/或經(jīng)濟(jì)體系的人的反對(duì),也遭到了那些拒絕全球化的資本家的反對(duì)。少數(shù)本地化的、面向國(guó)內(nèi)的企業(yè)可以分享全球企業(yè)的利益并繁榮發(fā)展,但大多數(shù)都不能成功且最后滅亡”[5]Leslie Sklair, "The Transnational Capitalist Class,Social Movements,and Alternatives to Capitalist Globalization",International Critical Thought,vol.64,no.1,2016,p.3.。

在國(guó)家/跨國(guó)分界線上與跨國(guó)資本家階級(jí)形成對(duì)照的是國(guó)內(nèi)資本家階級(jí),即我們通常所說(shuō)的民族資本家階級(jí)(national capitalist class)。這里出于強(qiáng)調(diào)資本國(guó)內(nèi)積累的時(shí)代內(nèi)涵而特稱之為國(guó)內(nèi)資本家階級(jí)。與跨國(guó)資本家不同,國(guó)內(nèi)資本家專門服務(wù)于主權(quán)國(guó)家市場(chǎng),只雇傭當(dāng)?shù)氐乃綘I(yíng)公司,其產(chǎn)品主要包括國(guó)內(nèi)服務(wù)、零部件和材料[1]Leslie Sklair, "The Transnational Capitalist Class,Social Movements,and Alternatives to Capitalist Globalization",International Critical Thought,vol.64,no.1,2016,p.3.。一些重要的商業(yè)戰(zhàn)略家和管理理論家們則認(rèn)為,“要想生存下去,本地企業(yè)就必須全球化”,否則他們將難以應(yīng)對(duì)由全球資本市場(chǎng)所帶來(lái)的超量級(jí)壟斷競(jìng)爭(zhēng)[2]M.Kanter,World Class:Thriving Locally in the Global Economy,New York:Simon and Schuster,1997,p.32.。也就是說(shuō),跨國(guó)資本主義的發(fā)展實(shí)際上造成了跨國(guó)資本家階級(jí)與國(guó)內(nèi)資本家階級(jí)的分裂,并促使后者改變其階級(jí)斗爭(zhēng)的策略,通過(guò)聯(lián)合國(guó)內(nèi)的工人階級(jí)等社會(huì)力量組成新的階級(jí)聯(lián)盟,以保護(hù)民族國(guó)家的社會(huì)收益和福利,使其免受或者說(shuō)盡可能少受全球寡頭競(jìng)爭(zhēng)的傾軋:國(guó)內(nèi)資本家階級(jí)不會(huì)放棄他們?cè)趪?guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額、稅收優(yōu)惠和政府補(bǔ)貼,工人階級(jí)不會(huì)放棄他們?cè)诟L刂髁x工業(yè)時(shí)代所取得的工資保障和工會(huì)權(quán)力,普通民眾更不會(huì)放棄社會(huì)契約在就業(yè)、收入、社會(huì)保障、公共福利等方面的基本承諾。

上述沖突導(dǎo)致了一場(chǎng)持續(xù)的斗爭(zhēng),在一個(gè)陷入債務(wù)和失業(yè)困境的世界中,以國(guó)內(nèi)資本家集團(tuán)、工人階級(jí)以及普通民眾為主的國(guó)內(nèi)力量,同以跨國(guó)資本家集團(tuán)為主的跨國(guó)力量之間展開了境內(nèi)保護(hù)與資本“脫嵌”的激烈博弈。“新的世界體系在國(guó)內(nèi)和跨國(guó)階級(jí)力量的斗爭(zhēng)中產(chǎn)生,并反映出兩大集團(tuán)的相對(duì)力量。”[3]杰瑞·哈里斯:《全球壟斷與跨國(guó)資本家階級(jí)》,孫壽濤譯,《國(guó)外理論動(dòng)態(tài)》2014年第6期。也就是說(shuō),民族國(guó)家體系與全球化經(jīng)濟(jì)之間的藩籬構(gòu)成了全球資本主義的內(nèi)在矛盾,這就是“雙重運(yùn)動(dòng)”背后的階級(jí)動(dòng)力和社會(huì)根源。

我們接下來(lái)的主要工作一是用經(jīng)濟(jì)全球化的宏觀數(shù)據(jù)去印證這一變化,找到資本主義世界體系的階級(jí)結(jié)構(gòu)調(diào)整與全球化收益差異之間的內(nèi)在聯(lián)系;二是分析這種階級(jí)結(jié)構(gòu)變化所帶來(lái)的政治上層建筑的連鎖反應(yīng),即民族國(guó)家的歷史屬性及其角色與功能的重新定位。本文的分析框架如圖1所示。

圖1 “雙重運(yùn)動(dòng)”的階級(jí)結(jié)構(gòu)分析

二、“雙重運(yùn)動(dòng)”之一:全球化收益的階級(jí)結(jié)構(gòu)差異

1.“脫嵌”的自由主義:當(dāng)代經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程

1979年撒切爾出任英國(guó)首相、1980年里根就任美國(guó)總統(tǒng)以后,英美兩國(guó)公開推行新自由主義政策,經(jīng)濟(jì)全球化在新的層面上迅速發(fā)展。財(cái)政約束、私有化和市場(chǎng)自由化是20 世紀(jì)八九十年代“華盛頓共識(shí)”的三個(gè)重要支柱[4]約瑟夫·斯蒂格利茨:《全球化及其不滿》,李楊、章添香譯,機(jī)械工業(yè)出版社2010年版,第46頁(yè)。。我們可以將其視為各國(guó)主流資本家通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整、自由貿(mào)易協(xié)定、土地私有化和公共資產(chǎn)私有化等政策措施推進(jìn)的大規(guī)模跨國(guó)資本原始積累過(guò)程,其結(jié)果是形成了新的全球化生產(chǎn)和金融體系。此外,冷戰(zhàn)結(jié)束后,原本以蘇聯(lián)為首的社會(huì)主義陣營(yíng)和以美國(guó)為首的資本主義陣營(yíng)兩個(gè)平行市場(chǎng)融為一體,進(jìn)一步加速了全球化進(jìn)程。

新自由主義政策強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)能力,主張減少政府干預(yù),削減福利支出,削弱工會(huì)力量。其結(jié)果是打破了市場(chǎng)效率和政府救濟(jì)的內(nèi)在平衡,普通民眾成為市場(chǎng)失靈后果的最終承受者,國(guó)內(nèi)社會(huì)缺乏有效的補(bǔ)償和保護(hù)措施。由此,二戰(zhàn)后達(dá)成共識(shí)的“內(nèi)嵌的自由主義”逐步“脫嵌”,“雙重運(yùn)動(dòng)”再次“失衡”,以致2008年爆發(fā)全球性的金融危機(jī)。

2.全球化與階級(jí)結(jié)構(gòu)的收益差異

(1)生產(chǎn)/貿(mào)易全球化與不同階級(jí)的收益差異

生產(chǎn)全球化指不同國(guó)家不同企業(yè)共同完成同一產(chǎn)品的生產(chǎn),不同企業(yè)負(fù)責(zé)同一產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)值鏈的不同環(huán)節(jié),生產(chǎn)的國(guó)家邊界和企業(yè)邊界都被突破[1]張?chǎng)巍瞧嬷尽⒙櫸男牵骸秶?guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系學(xué)》,清華大學(xué)出版2015年版,第61頁(yè)。。生產(chǎn)全球化的理論基礎(chǔ)是全球價(jià)值鏈體系,在實(shí)踐中,全球價(jià)值鏈體系以FDI(foreign direct investment,外商直接投資)為主要表現(xiàn)形式。FDI的流動(dòng)主要是為了達(dá)到兩個(gè)目的:降低生產(chǎn)成本和降低出口成本。前者通過(guò)跨國(guó)生產(chǎn)布局來(lái)實(shí)現(xiàn),由跨國(guó)公司主導(dǎo)進(jìn)行垂直專業(yè)化分工;后者通過(guò)在目標(biāo)地區(qū)設(shè)立出口平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn),由跨國(guó)公司在當(dāng)?shù)刂苯釉O(shè)置分支結(jié)構(gòu)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售[2]管傳靖:《全球價(jià)值鏈與美國(guó)貿(mào)易政策的調(diào)適邏輯》,《世界經(jīng)濟(jì)與政治》2018年第11期。。

可見,要實(shí)現(xiàn)FDI 的全球自由流動(dòng),必須依賴資本雄厚的跨國(guó)公司,而跨國(guó)公司是跨國(guó)資本家階級(jí)的主要組織形式。它可以通過(guò)FDI 進(jìn)行跨國(guó)生產(chǎn)布局、垂直專業(yè)化分工,以降低生產(chǎn)成本;同時(shí)通過(guò)在目標(biāo)地投資建廠、直接銷售,以降低出口成本;最后通過(guò)全球性的流動(dòng)能力和協(xié)調(diào)能力將資金和設(shè)備投到利潤(rùn)率增高的地方。進(jìn)一步說(shuō),跨境經(jīng)營(yíng)能夠賦予跨國(guó)公司戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì),將它的全球性資本紅利結(jié)構(gòu)化、制度化。比如通過(guò)利用國(guó)家法規(guī)的差異、要素成本差異、第三方供應(yīng)商等,跨國(guó)公司可以參與國(guó)際勞動(dòng)力套利、分散風(fēng)險(xiǎn)、合理避稅、獲取信息以及重構(gòu)組織[3]Mona Ali, "Dark Matter, Black Holes and Old- Fashioned Exploitation: Transnational Corporations and the US Economy",Cambridge Journal of Economics,vol.40,no.4,2015,p.1002.。所以,跨國(guó)公司及其背后的跨國(guó)資本家階級(jí)是全球生產(chǎn)價(jià)值鏈的引導(dǎo)者,也是全球化的主要受益者。

生產(chǎn)的全球化亦推動(dòng)著貿(mào)易的全球化,“關(guān)于世界貿(mào)易增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)本身就是生產(chǎn)全球化的商業(yè)表達(dá)”[4]William Robinson,Jerry Harris,"Towards a Global Ruling Class?Globalization and the Transnational Capitalist Class",Science&Society,vol.64,no.1.2000,p.34.,它意味著通過(guò)商品和服務(wù)的全球自由流動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)世界范圍內(nèi)的資源優(yōu)化配置。在出口方面,由于跨國(guó)公司帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng),形成了非常集中的出口市場(chǎng)。近年關(guān)于非石油商品出口的企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)顯示,在某些特定領(lǐng)域,2014 年出口排名前1%的頂級(jí)企業(yè)出口額通常占一般國(guó)家出口總額的57%。尤其在2008 年全球金融危機(jī)之后,全球5 家最大出口企業(yè)的出口額占到一般國(guó)家出口總額的30%,全球10 家最大出口企業(yè)的出口額占到一般國(guó)家出口總額的42%[5]"Trade and Development Report 2018",https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2018overview_en.pdf.2018-6-6.。因此,出口分布極大傾向于支持大企業(yè),跨國(guó)公司實(shí)際上推動(dòng)著國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的壟斷化。

相較于跨國(guó)資本家,國(guó)內(nèi)中小資本家則很難從生產(chǎn)和貿(mào)易全球化中獲益。因?yàn)榧词乖谕恍袠I(yè)內(nèi),不同企業(yè)融入全球經(jīng)濟(jì)、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的程度亦不盡相同。只有極少數(shù)實(shí)力強(qiáng)勁的跨國(guó)公司才能負(fù)擔(dān)得起國(guó)外投資的固定成本(例如在境外建立和管理工廠)以及國(guó)外生產(chǎn)和采購(gòu)的可變成本(例如關(guān)稅成本和原材料投入的成本)。尤其在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中,由于存在貿(mào)易成本,出口市場(chǎng)會(huì)進(jìn)行自發(fā)的效率選擇,只有生產(chǎn)率高的企業(yè)才能消化貿(mào)易成本以保持低價(jià)并盈利,而生產(chǎn)率低的企業(yè)則必須提高產(chǎn)品價(jià)格以填補(bǔ)成本,從而逐漸在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中失去市場(chǎng)份額。

以美國(guó)實(shí)行的特惠貿(mào)易協(xié)定(preferential trade agreement,簡(jiǎn)稱PTA)為例。相較于非PTA 國(guó)家而言,優(yōu)惠關(guān)稅政策將降低產(chǎn)品被運(yùn)回美國(guó)的貿(mào)易成本,因而跨國(guó)公司會(huì)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行海外直接投資,利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)降低生產(chǎn)成本;同時(shí)在銷售環(huán)節(jié),利用貿(mào)易優(yōu)惠降低銷售成本,提高國(guó)外生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)力。一出一進(jìn),成本收益的差距立顯。有研究表明,美國(guó)的優(yōu)惠關(guān)稅增加了跨國(guó)公司的子公司對(duì)美國(guó)的銷售額,這些子公司通常是在合作伙伴國(guó)家進(jìn)行生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)[1]Leonardo Baccini et al., "The Distributional Consequences of Preferential Trade Liberalization Firm-Level Evidence",International Organization,vol.71,no.2,2017,p.383.。可見,跨國(guó)資本家利用資本優(yōu)勢(shì)和貿(mào)易優(yōu)惠反噬了國(guó)內(nèi)市場(chǎng),收割了中小企業(yè)的市場(chǎng)份額及利潤(rùn),引發(fā)了跨國(guó)資本與國(guó)內(nèi)資本之間的利益沖突。本土企業(yè)面臨來(lái)自本國(guó)同行的進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng),生產(chǎn)和貿(mào)易全球化帶來(lái)一種景觀奇特的內(nèi)部沖擊[2]Iain Osgood, "Industrial Fragmentation over Trade: The Role of Variation in Global Engagement", International Studies Quarterly,vol.61,no.3,2017,pp.642-643.。

進(jìn)一步說(shuō),當(dāng)跨國(guó)資本在國(guó)外獲益并將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外時(shí),無(wú)論是離岸生產(chǎn)還是直接外包,都會(huì)造成國(guó)內(nèi)制造業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)的大量流失,導(dǎo)致工人階級(jí)和普通民眾就業(yè)受到巨大沖擊。以美國(guó)為例,一般而言,一個(gè)跨國(guó)公司的海外分部在實(shí)際資本上每增加10%,其在美國(guó)提供的就業(yè)機(jī)會(huì)就會(huì)減少0.1%~1.8%。如果跨國(guó)公司在海外分部的實(shí)際注資額增長(zhǎng)超過(guò)100%,它對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)提供的就業(yè)機(jī)會(huì)可減少18%[3]高柏、草蒼:《為什么全球化會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)?——逆全球化現(xiàn)象的因果機(jī)制分析》,《文化縱橫》2016年第6期。。

有研究表明,在1999 年至2005 年間,美國(guó)的對(duì)外直接投資在東道國(guó)的產(chǎn)量、投資、就業(yè)和稅收收入方面創(chuàng)造了最大的利潤(rùn)和最快的增長(zhǎng)率,但其在美國(guó)本土的產(chǎn)出(無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外所有權(quán))幾乎沒(méi)有帶來(lái)就業(yè)增長(zhǎng)。所以才有學(xué)者指出,“我們正在目睹美國(guó)跨國(guó)公司與美國(guó)經(jīng)濟(jì)脫鉤”[4]Mona Ali, "Dark Matter, Black Holes and Old- Fashioned Exploitation: Transnational Corporations and the US Economy",Cambridge Journal of Economics,vol.40,no.4,2015,p.1014.。

全球化不僅會(huì)使國(guó)內(nèi)部分群體失業(yè),而且會(huì)降低工人階級(jí)的收入水平和社會(huì)保障水平。從生產(chǎn)的外部性而言,不同國(guó)家的成本計(jì)算和外部性標(biāo)準(zhǔn)不同。發(fā)達(dá)國(guó)家在工資、福利、安全、環(huán)保等方面有很高的外部要求,因而會(huì)產(chǎn)生很高的成本。當(dāng)跨國(guó)公司為逐利而外遷或?qū)⑸a(chǎn)外包到外部成本較低的國(guó)家時(shí),發(fā)達(dá)國(guó)家的政府和精英會(huì)采取相應(yīng)的措施以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,比如降低生產(chǎn)成本、工人工資、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)福利等[5]周琪、付隨鑫:《美國(guó)的反全球化及其對(duì)國(guó)際秩序的影響》,《太平洋學(xué)報(bào)》2017年第4期。,從而導(dǎo)致“勞動(dòng)力收入的降低、社會(huì)工資的萎縮、社會(huì)再生產(chǎn)成本從公共部分向個(gè)人家庭轉(zhuǎn)移、工會(huì)和工人運(yùn)動(dòng)的弱化以及對(duì)大眾政治需求的鎮(zhèn)壓”[6]威廉·羅賓遜:《全球資本主義理論與跨國(guó)精英的出現(xiàn)》,羅理章譯,《理論與評(píng)論》2018年第2期。。所以,跨國(guó)資本主義的發(fā)展是以勞動(dòng)力的貶值和新的政治強(qiáng)制為代價(jià)的。

(2)資本全球化與不同階級(jí)的收益差異

資本全球化指資本的全球自由流動(dòng),尤其體現(xiàn)為金融自由化和金融市場(chǎng)的全球整合。全球化極大推動(dòng)了資本主義內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化,作為流通環(huán)節(jié)的金融資本不再簡(jiǎn)單從屬于作為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工業(yè)資本,而是獨(dú)立成為專門的資本積累容器在全球循環(huán)中獲取暴利。大量的海外金融中心應(yīng)運(yùn)而生。

貝恩投資公司發(fā)布的一項(xiàng)資本積累報(bào)告指出,到2010 年,全球資本已經(jīng)膨脹到約600 萬(wàn)億美元,在過(guò)去20 年翻了3 倍;到2012 年,全球金融總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到全球產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)量的10 倍[1]杰瑞·哈里斯:《跨國(guó)資本:左翼的新挑戰(zhàn)》,劉靜編譯,《當(dāng)代世界與社會(huì)主義》2014年第3期。。金融經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)實(shí)體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重脫節(jié),金融投機(jī)日益主導(dǎo)著世界經(jīng)濟(jì)。

另有研究指出,在體量如此龐大的金融資本中,1318 家核心跨國(guó)公司具有股權(quán)關(guān)聯(lián),其中每一家都與另外兩家或兩家以上的其他公司有關(guān)聯(lián)。盡管它們的營(yíng)業(yè)收入只占全球的20%,但是卻通過(guò)交互股權(quán)共同占有了世界上絕大部分的最大藍(lán)籌股和制造公司,占全球收入的60%以上[2]威廉·羅賓遜:《關(guān)于新全球資本主義的爭(zhēng)論:跨國(guó)資本家階級(jí)、跨國(guó)政府機(jī)構(gòu)與全球危機(jī)》,高靜宇譯,《國(guó)外理論動(dòng)態(tài)》2018年第8期。。

就美國(guó)而言,在1981 年,全美200 家最大非金融公司中僅有五分之一的股權(quán)為金融公司所持有,而到2010 年,這一比例增至原來(lái)的4 倍即五分之四。例如,美國(guó)金融巨頭黑石集團(tuán)控制下的資本流動(dòng)就非常具有指向性和影響力。它旗下的可變系列基金公司,用63 億美元分別投資在34 個(gè)國(guó)家的475 只普通股票中,用7.29 億美元分別投資在24 個(gè)國(guó)家的95 家公司債券中,并且使用了16 種不同國(guó)家的貨幣[3]杰瑞·哈里斯:《跨國(guó)資本:左翼的新挑戰(zhàn)》,劉靜編譯,《當(dāng)代世界與社會(huì)主義》2014年第3期。。這種金融運(yùn)作直接引導(dǎo)著跨國(guó)資本家的地區(qū)投資,最終使全世界的勞工階級(jí)都成為其剝削剩余價(jià)值的對(duì)象。

資本在全球積累過(guò)程中的金融化,使得全球權(quán)力結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)了一個(gè)位于頂峰的“超級(jí)階級(jí)”。他們由六七千人組成,約占世界人口的0.0001%,卻實(shí)際控制著價(jià)值約100 萬(wàn)億美元的財(cái)富。更值得我們注意的是,伴隨著第三世界國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等一系列轉(zhuǎn)型,其億萬(wàn)富豪數(shù)量迅速增加。我們不應(yīng)該簡(jiǎn)單將其視為傳統(tǒng)依附理論中的買辦階級(jí),而應(yīng)從跨國(guó)資本主義引起全球階級(jí)結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度觀察他們。在此背景下,北方國(guó)家的福特-凱恩斯主義階級(jí)妥協(xié)和南方國(guó)家的發(fā)展-邊陲主義國(guó)家模式都將面臨巨大挑戰(zhàn)。換言之,傳統(tǒng)民族國(guó)家的合法化功能被削弱了。

由于金融資本在全球化中獲取了巨額利潤(rùn),且投資時(shí)間短、回報(bào)高、靈活性強(qiáng),而勞動(dòng)或技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)則投資時(shí)間長(zhǎng)、利潤(rùn)低、附加成本高,所以投資者紛紛從實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目轉(zhuǎn)向金融投資項(xiàng)目,從制造業(yè)轉(zhuǎn)向金融業(yè),由此造成制造業(yè)萎縮和產(chǎn)業(yè)空心化問(wèn)題,進(jìn)而導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性失業(yè),大量的制造業(yè)崗位流失[4]簡(jiǎn)·斯圖爾特:《解析全球化》,王艷莉譯,吉林人民出版社2011年版,第124—127頁(yè),第235頁(yè)。。所以,資本全球化在使跨國(guó)資本獲益的同時(shí),也改變了國(guó)內(nèi)的就業(yè)結(jié)構(gòu)。還是以美國(guó)為例。近三十年來(lái),美國(guó)的制造業(yè)人數(shù)逐年減少,到2016 年,制造業(yè)就業(yè)人數(shù)僅占總就業(yè)人數(shù)的8%左右,而服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)則占總就業(yè)人數(shù)的80%。美國(guó)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)空心化和去工業(yè)化現(xiàn)象[5]管傳靖:《全球價(jià)值鏈與美國(guó)貿(mào)易政策的調(diào)適邏輯》,《世界經(jīng)濟(jì)與政治》2018年第11期。。

最為關(guān)鍵的是,跨國(guó)資本具有無(wú)法比擬的資本收益率,它是加劇社會(huì)貧富分化和收入水平兩極化的主要因素。資本全球化擴(kuò)大了社會(huì)不平等的鴻溝。法國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家托馬斯·皮凱蒂認(rèn)為,從長(zhǎng)期來(lái)看,由于投資收益存在規(guī)模效應(yīng),因而大資本的收益率會(huì)高于中小資本。而當(dāng)資本收益率高于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率時(shí),不平等現(xiàn)象就會(huì)加劇。尤其是資本收入分配的不平等性要遠(yuǎn)大于勞動(dòng)收入分配的差異,且資本收入在總收入中的占比會(huì)隨著富裕程度的提升而擴(kuò)大。因此,大資本快速積累的結(jié)果,就是中產(chǎn)階層的財(cái)富比例下降,橄欖型社會(huì)被拉伸為沙漏型社會(huì),這將帶來(lái)中產(chǎn)階級(jí)的相對(duì)貧困化和被剝奪感[1]托馬斯·皮凱蒂:《21世紀(jì)資本論》,巴曙松等譯,中信出版社2015年版,第26頁(yè),第443—445頁(yè)。。

極端的貧富分化與追求人人平等的民主制度在根本上是不相容的。收入分配的不平等會(huì)直接威脅社會(huì)穩(wěn)定,引發(fā)廣泛的政治效應(yīng),動(dòng)搖民主政治的根基。這也是歐美民眾推動(dòng)逆全球化運(yùn)動(dòng)的主要原因之一。

三、雙重運(yùn)動(dòng)之二:民族國(guó)家的角色沖突與歷史定位

1.民粹主義與經(jīng)濟(jì)民族主義:逆全球化之下的社會(huì)保護(hù)

1999年,全球化中利益受損的弱勢(shì)群體在西雅圖會(huì)議召開時(shí)舉行游行示威活動(dòng),逆全球化運(yùn)動(dòng)由此揭開序幕。結(jié)合上文分析,逆全球化的社會(huì)根源在于全球資本結(jié)構(gòu)調(diào)整引發(fā)的極大社會(huì)不公平。在失業(yè)型經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和脆弱的社會(huì)保障體系之下,歐美國(guó)家的民主治理陷入困境。尤其是20 世紀(jì)80 年代以來(lái),新自由主義國(guó)家政策使工會(huì)力量受到打擊,工會(huì)組織逐漸衰落,工人失去了借助工會(huì)進(jìn)行集體談判的能力,國(guó)家福利支出減少,工作保障標(biāo)準(zhǔn)降低,政府的利益再分配能力非常有限。相比之下,財(cái)富的集中使跨國(guó)資本的政治權(quán)力變大,以跨國(guó)公司為中心的利益集團(tuán)而非行業(yè)協(xié)會(huì)組織成為游說(shuō)政府、推動(dòng)政策制定的主要力量。

有學(xué)者指出,歷史經(jīng)驗(yàn)表明,在世界經(jīng)濟(jì)要求和國(guó)內(nèi)社會(huì)需求之間,獲勝的往往是國(guó)內(nèi)社會(huì)需求[2]丹尼·羅德里克:《全球化的悖論》,廖麗華譯,中國(guó)人民大學(xué)出版社2011年版,第28頁(yè)。。工會(huì)衰落后,歐美國(guó)家的工人階級(jí)、普通民眾以及與其有共同利益訴求的中小資本家階級(jí)形成新的階級(jí)聯(lián)盟,通過(guò)選舉和社會(huì)運(yùn)動(dòng)來(lái)爭(zhēng)取社會(huì)保護(hù),為承諾國(guó)家限制和利益補(bǔ)償?shù)恼h投票[3]Tobias Rommel et al., "The Electoral Consequences of Offshoring: How the Globalization of Production Shapes Party Preferences",Comparative Political Studies,vol.51,no.2,2017,pp.3-6.,從而形成了政治上和經(jīng)濟(jì)上相互支持的民粹主義和經(jīng)濟(jì)民族主義。這兩者即是逆全球化運(yùn)動(dòng)的主要表現(xiàn)。

民粹主義是一種具有歷史復(fù)發(fā)性的社會(huì)政治現(xiàn)象[4]林紅:《民粹主義:概念、理論與實(shí)證》,中央編譯出版社2007年版,第1頁(yè)。,主張?jiān)凇叭嗣瘛焙汀熬ⅰ敝g建立“敵對(duì)”關(guān)系,強(qiáng)調(diào)絕對(duì)的平民價(jià)值和理想,反對(duì)精英主義,認(rèn)為政治應(yīng)該是人民意志的直接表達(dá),積極動(dòng)員人民群眾參與政治過(guò)程。而經(jīng)濟(jì)民族主義則是民族主義的重要類型,強(qiáng)調(diào)民族利益和國(guó)家利益至上,是具有排他性質(zhì)的國(guó)家利己主義。其在政策上主張貿(mào)易保護(hù),限制進(jìn)口、增加出口,限制移民,對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛的進(jìn)口商品征收高關(guān)稅,鼓吹全球化的弊端及其對(duì)國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)復(fù)興的威脅[5]Abbas J. Ali, "Economic Nationalism and International Trade", Journal of Competitiveness Studies, vol.25, no.1, 2017,pp.2-4.。經(jīng)濟(jì)民族主義的中心原理是交易的結(jié)果只有輸贏,沒(méi)有雙贏(共贏)[6]龐中英:《不了解什么是經(jīng)濟(jì)民族主義,就不了解美國(guó)打貿(mào)易戰(zhàn)的根源》,《華夏時(shí)報(bào)》2018年4月16日。。其擁護(hù)者認(rèn)為,國(guó)際貿(mào)易是零和游戲,世界財(cái)富的總量有限,其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和繁榮是以犧牲自己國(guó)家的利益為代價(jià)的。

從階級(jí)結(jié)構(gòu)和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析,中小資本家階級(jí)、工人階級(jí)和普通民眾由于經(jīng)濟(jì)利益嚴(yán)重受損而產(chǎn)生強(qiáng)烈的不平等感和被剝奪感,在經(jīng)濟(jì)政策方面抵觸、反對(duì)全球化,認(rèn)為自己是全球化的受害者,因而會(huì)支持經(jīng)濟(jì)民族主義;相應(yīng)地,在政治方面不再信任政治精英,認(rèn)為自己失去了政府承諾提供的境內(nèi)保護(hù)和公平保障,因而會(huì)走向民粹主義。所以,經(jīng)濟(jì)上的民族主義和政治上的民粹主義實(shí)則是一個(gè)問(wèn)題的兩個(gè)方面。

2.階級(jí)功能與合法化功能的內(nèi)在矛盾:民族國(guó)家的角色沖突

資產(chǎn)階級(jí)革命的成功之處在于它通過(guò)“天賦人權(quán)”的形式賦予了公民身份以一般性的或普遍性的意義,從而使資產(chǎn)階級(jí)的統(tǒng)治成為一種真正以國(guó)家為基礎(chǔ)的統(tǒng)治,此乃其區(qū)別于中世紀(jì)封建貴族統(tǒng)治的主要特征。因此,對(duì)于資產(chǎn)階級(jí)共和國(guó)而言,階級(jí)統(tǒng)治功能雖然仍是其根本職能,但合法化功能,尤其是基于社會(huì)契約、天賦權(quán)利等抽象原則獲取人民認(rèn)同的國(guó)家功能,顯得十分重要。在經(jīng)歷了20世紀(jì)兩次世界大戰(zhàn)的教訓(xùn)和長(zhǎng)期的勞資斗爭(zhēng)以后,“資產(chǎn)階級(jí)不得不承認(rèn)平等的公民權(quán),并且受到本國(guó)有組織的勞工階級(jí)的制約”[1]杰瑞·哈里斯:《跨國(guó)資本:左翼的新挑戰(zhàn)》,劉靜編譯,《當(dāng)代世界與社會(huì)主義》2014年第3期。。我們可以將資本主義國(guó)家的上述合法化功能簡(jiǎn)要?dú)w納為階級(jí)關(guān)系上的調(diào)節(jié)妥協(xié)、經(jīng)濟(jì)關(guān)系上的道德義務(wù)、政治關(guān)系上的集體權(quán)利、貿(mào)易關(guān)系中的對(duì)內(nèi)保護(hù)等。

然而,隨著新自由主義政策推動(dòng)新一輪全球化發(fā)展,民族國(guó)家一方面要在國(guó)家資本積累中守護(hù)好國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)陣地,另一方面也要在全球資本循環(huán)中參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)——否則如逆水行舟,不進(jìn)則退,國(guó)際市場(chǎng)的失利最終會(huì)影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和抗壓能力。國(guó)內(nèi)、國(guó)際資本循環(huán)的雙重壓力本已使民族國(guó)家難堪重荷,然而更為關(guān)鍵的是,這兩種資本積累方式會(huì)導(dǎo)致民族國(guó)家的職能和角色發(fā)生內(nèi)在沖突。如前文所述,作為新自由主義載體的國(guó)家機(jī)器,在客觀上已經(jīng)成為各國(guó)主流資本家通過(guò)私有化政策大規(guī)模推進(jìn)跨國(guó)資本原始積累的工具,并表現(xiàn)出政府救濟(jì)和福利支出嚴(yán)重削減的傾向,國(guó)內(nèi)社會(huì)因此缺乏有效的補(bǔ)償和保護(hù)措施,工會(huì)力量被削弱,普通民眾成為市場(chǎng)失靈后果的最終承受者。在這一過(guò)程中,新自由主義國(guó)家的合法化功能已經(jīng)開始向代表新的生產(chǎn)關(guān)系的階級(jí)統(tǒng)治職能傾斜。近年來(lái),歐美世界出現(xiàn)的一系列政治現(xiàn)象和社會(huì)運(yùn)動(dòng),包括美國(guó)的“占領(lǐng)華爾街”運(yùn)動(dòng)、“桑德斯旋風(fēng)”、茶黨運(yùn)動(dòng)、特朗普現(xiàn)象、“占領(lǐng)國(guó)會(huì)山事件”等,英國(guó)的“蘇格蘭獨(dú)立”公投和“脫歐”,以及法國(guó)的“黃背心運(yùn)動(dòng)”等,都從不同側(cè)面反映了新自由主義民族國(guó)家在管理職能上的弱化和在社會(huì)凝聚上的力不從心。

事實(shí)上,在全球化背景下,諸多發(fā)展主義國(guó)家也在資本的全球積累中變成了新自由主義國(guó)家,這同樣體現(xiàn)出歷史唯物主義的客觀規(guī)律。對(duì)跨國(guó)資本家而言,包括發(fā)展主義國(guó)家在內(nèi)的新自由主義國(guó)家主要提供了三個(gè)能夠使國(guó)內(nèi)資本服務(wù)于或轉(zhuǎn)移給跨國(guó)資本的基本條件:第一,為了確保宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定,制定相應(yīng)的財(cái)政政策、貨幣政策、貿(mào)易政策等(這在客觀上保證了資本的自由流動(dòng));第二,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人才儲(chǔ)備建設(shè),前者包括道路、機(jī)場(chǎng)、港口、通信網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的修(搭)建,后者包括以教育體系為核心的人力資源的培養(yǎng)(這在客觀上為全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了物質(zhì)和人才保障);第三,為了維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和秩序,必要時(shí)使用強(qiáng)制性力量,同時(shí)使用意識(shí)形態(tài)機(jī)器(這在客觀上為國(guó)家資本轉(zhuǎn)向跨國(guó)資本提供了根本性的社會(huì)控制)。

因此,雖然對(duì)全球資本主義的發(fā)展來(lái)說(shuō)還需要更高層面的跨國(guó)制度化組織和跨國(guó)權(quán)力結(jié)構(gòu),但民族國(guó)家并沒(méi)有變得不重要,反而因其獨(dú)有的控制社會(huì)、形塑社會(huì)的權(quán)能而成為一種最重要的推動(dòng)全球化的工具和機(jī)器。只是當(dāng)資本主義發(fā)展到全球階段時(shí),民族國(guó)家的歷史角色發(fā)生了重大變化,其內(nèi)部經(jīng)歷了激烈的分化和重構(gòu)。首先,如前文所述,分化是指階級(jí)關(guān)系的調(diào)整和再分類。原來(lái)偏向于跨國(guó)分支的主流資本家上升為頂層的跨國(guó)資本家階級(jí),他們已經(jīng)開始代表資本積累的全球模式;原來(lái)的中小資本家地位漸趨保守,屬于留守陣營(yíng)的國(guó)內(nèi)資本家階級(jí),仍然在捍衛(wèi)民族國(guó)家的監(jiān)管和保護(hù)職能。其次,重構(gòu)的是民族國(guó)家的階級(jí)職能。當(dāng)新自由主義國(guó)家為全球化提供各種便利時(shí),民族國(guó)家已經(jīng)逐漸隱去了其在歷史中的具體形態(tài),而再次展現(xiàn)了一般意義上的國(guó)家所應(yīng)具有的階級(jí)實(shí)質(zhì)——合法化功能最終是為階級(jí)功能服務(wù)的,而階級(jí)功能體現(xiàn)的則是生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的根本變化。所以,隨著全球化的推進(jìn),傳統(tǒng)民族國(guó)家在國(guó)民經(jīng)濟(jì)一體化和社會(huì)凝聚力上都會(huì)面臨困境。重構(gòu)了階級(jí)職能,民族國(guó)家在很大程度上就喪失了合法性功能,喪失了協(xié)調(diào)國(guó)家內(nèi)部利益矛盾的能力,喪失了維護(hù)社會(huì)內(nèi)在統(tǒng)一的能力。因此,“全球資本主義體系的根本矛盾在于基于民族國(guó)家政治體系的全球化經(jīng)濟(jì)”[1]威廉·羅賓遜:《全球資本主義理論與跨國(guó)精英的出現(xiàn)》,羅理章譯,《理論與評(píng)論》2018年第2期。。

3.“自主”抑或“撤退”:從民族國(guó)家到“國(guó)家-階級(jí)復(fù)合體”

馬克思曾在《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判大綱》中指出,資本主義在為市場(chǎng)而征服地球的過(guò)程中必須拆除每一個(gè)障礙[2]《馬克思恩格斯選集》第1卷,人民出版社1995年版,第275—276頁(yè)。。結(jié)合本文所研究的資本全球積累與民族國(guó)家之間的關(guān)系問(wèn)題,我們可將其理解為,民族國(guó)家作為國(guó)家這一上層建筑的具體歷史形態(tài),不可能獨(dú)立于該社會(huì)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)形態(tài),繼而不可能獨(dú)立于由此經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)所決定的階級(jí)關(guān)系和各種社會(huì)力量;當(dāng)民族國(guó)家適應(yīng)資本主義的國(guó)家積累方式時(shí),自然能夠成為國(guó)內(nèi)資產(chǎn)階級(jí)統(tǒng)治者的代理人參與世界資本主義體系的主要競(jìng)爭(zhēng),而當(dāng)資本主義不再限于國(guó)家積累,進(jìn)而追求全球統(tǒng)一自律市場(chǎng)時(shí),民族國(guó)家則成為歷史性切割全球資本的舊有容器,只能重新整合自己的職能,為全球資本調(diào)整所帶來(lái)的新的生產(chǎn)關(guān)系服務(wù)。所以,從延續(xù)經(jīng)典馬克思主義的立場(chǎng)來(lái)說(shuō),民族國(guó)家會(huì)在完成其歷史使命后逐漸“撤退”。

當(dāng)然,這是基于歷史趨勢(shì)所做的宏觀判斷,在很大程度上是一種理論簡(jiǎn)化。它并不意味著在全球資本主義的具體發(fā)展中,民族國(guó)家會(huì)因?yàn)橹饾u轉(zhuǎn)變?yōu)榭鐕?guó)資本家階級(jí)的代理人而完全喪失“自主性”。從資本本身的運(yùn)動(dòng)路徑來(lái)說(shuō),低工資和低福利成本并不是資本流動(dòng)或選址決策的唯一因素,生產(chǎn)力和利潤(rùn)還取決于一系列額外的因素,包括進(jìn)入發(fā)達(dá)市場(chǎng),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則體系的建立,穩(wěn)定的政治社會(huì),較高的技能、教育和專業(yè)知識(shí)水平,健康靈活的勞動(dòng)力,高質(zhì)量的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),完善的專利和財(cái)產(chǎn)保護(hù)制度,現(xiàn)代高效的基礎(chǔ)設(shè)施和大型集中的研究機(jī)構(gòu),等等。而這些因素仍然集中在以國(guó)家為單位的社會(huì)結(jié)構(gòu)之中,尤其集中在具有地緣政治優(yōu)勢(shì)的先進(jìn)地區(qū),它們能為企業(yè)提供動(dòng)態(tài)的外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)。從這個(gè)意義上說(shuō),仍有相當(dāng)一部分資本尚處于對(duì)國(guó)家的“結(jié)構(gòu)性依賴”之中[3]Adrian Budd,"Transnationalist Marxism:A Critique",Contemporary Politics,vol.13,no.4,2007,p.334.。

與之相關(guān)的第二個(gè)問(wèn)題涉及國(guó)家與社會(huì)的本體論爭(zhēng)論。從階級(jí)視角(社會(huì)中心論)而言,可以將民族國(guó)家視作適應(yīng)全球資本主義經(jīng)濟(jì)要求的代理人或傳送帶;但從國(guó)家視角(國(guó)家中心論)而言,也可以將民族國(guó)家視作保護(hù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)免受全球經(jīng)濟(jì)影響的自治者,馬克思主義流派內(nèi)部就發(fā)展出了國(guó)家的“相對(duì)自主性”理論(以普蘭查斯、米利班德為代表)。其中的關(guān)鍵問(wèn)題在于如何理解生產(chǎn)與社會(huì)關(guān)系之間的辯證關(guān)系。一些當(dāng)代馬克思主義者認(rèn)為,生產(chǎn)并不局限于使用或消耗的實(shí)物產(chǎn)品的生產(chǎn),它同時(shí)涵蓋了知識(shí)的生產(chǎn)和再生產(chǎn),以及作為生產(chǎn)實(shí)物產(chǎn)品的先決條件的社會(huì)關(guān)系、道德和制度[4]W. Cox, "Production, the State and Change in World Order", in E. Czempiel and J. Rosenau(eds.), Global Changes and Theoretical Challenges:Approaches to World Politics for the 1990s,Toronto:Lexington Books,1990,p.39.。這被稱為生產(chǎn)的社會(huì)關(guān)系模式,它包含了參與生產(chǎn)過(guò)程的社會(huì)力量的配置。正是這些社會(huì)力量構(gòu)成了國(guó)家內(nèi)部和國(guó)家之間的權(quán)力基礎(chǔ),因而也構(gòu)成了特定世界秩序的權(quán)力基礎(chǔ)。從這個(gè)意義上說(shuō),國(guó)家本身即是生產(chǎn)的社會(huì)關(guān)系的組成部分,本身即是階級(jí)矛盾的延伸和延續(xù)[1]Andreas Bieler, Adam Morton, "Globalisation, the State and Class Struggle: A 'Critical Economy' Engagement with Open Marxism",British Journal of Politics and International Relations,vol.5,no.4,2003,p.486.,而不僅僅是階級(jí)統(tǒng)治的工具,也不完全屈從于支配階級(jí)。既然國(guó)家不是工具主義的,而是具有某種“自主”的特性,則一般來(lái)說(shuō),國(guó)家是對(duì)由生產(chǎn)力發(fā)展所帶來(lái)的生產(chǎn)關(guān)系調(diào)整的消化,或者歷史地來(lái)說(shuō),國(guó)家是對(duì)以剝削為基礎(chǔ)的階級(jí)斗爭(zhēng)的“內(nèi)化”(internalization)。

正如尼科斯·普蘭查斯所指出的,在全球化環(huán)境下,跨國(guó)公司或以“松散”投資為代表的“外國(guó)”資本并不簡(jiǎn)單地消耗“國(guó)家權(quán)力”,相反,通過(guò)“內(nèi)化”過(guò)程,資本在不同國(guó)家的內(nèi)部被“誘導(dǎo)再生產(chǎn)”[2]N.Poulantzas,Classes in Contemporary Capitalism,trans.by D.Fernbach,London:New Left Books,1975,p.170.。換言之,資本的全球化并不是某種存在于民族國(guó)家之外的不同資本的擴(kuò)張過(guò)程,反而是一個(gè)資本被國(guó)家所“內(nèi)化”的過(guò)程,在這個(gè)過(guò)程中,利益在民族國(guó)家內(nèi)部的不同階層之間實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)換。所以,從國(guó)家的視角而言,全球化現(xiàn)象僅代表了生產(chǎn)關(guān)系的某種國(guó)際形態(tài),這種生產(chǎn)關(guān)系仍然會(huì)由于“國(guó)家自主性”的作用而被民族國(guó)家所“內(nèi)化”,最后形成國(guó)家內(nèi)在結(jié)構(gòu)-功能的調(diào)整與重組,而不是國(guó)家“撤退”。

當(dāng)然,民族國(guó)家的歷史角色最終還與全球范圍內(nèi)的資本主義再生產(chǎn)有關(guān),它是資本主義內(nèi)在矛盾逐步發(fā)展的結(jié)果,現(xiàn)階段主要表現(xiàn)為資本在歷史上的民族性切割與現(xiàn)今正在發(fā)生的全球性整合之間的沖突。對(duì)于漫長(zhǎng)、復(fù)雜且充滿矛盾的全球化過(guò)程來(lái)說(shuō),我們的理論分析只能是一種推理或預(yù)測(cè),無(wú)法對(duì)民族國(guó)家的歷史定位一錘定音。但是從方法和思維定式的突破上來(lái)講,我們或許能通過(guò)分析“雙重運(yùn)動(dòng)”的階級(jí)結(jié)構(gòu)機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)某種更為精巧的理論范式的轉(zhuǎn)換——從民族國(guó)家發(fā)展至“國(guó)家-階級(jí)復(fù)合體”。

四、結(jié)語(yǔ)

跨國(guó)資本主義的興起和發(fā)展,使得融入新興全球體系的矛盾與競(jìng)爭(zhēng)成為當(dāng)今世界諸多變化背后的結(jié)構(gòu)性動(dòng)力,它標(biāo)志著資本主義統(tǒng)治階級(jí)分層正沿著一條新的國(guó)家/跨國(guó)軸線展開。統(tǒng)治集團(tuán)中國(guó)家分支的利益取決于國(guó)家積累,其中包括整套傳統(tǒng)的國(guó)家監(jiān)管和保護(hù)機(jī)制,以國(guó)內(nèi)資本家階級(jí)和工人階級(jí)為代表;統(tǒng)治集團(tuán)中跨國(guó)分支的利益取決于全球積累,建立世界范圍的自由市場(chǎng)是其主要目標(biāo),以跨國(guó)資本家階級(jí)為代表。我們亟須結(jié)合時(shí)代變化,在堅(jiān)持歷史唯物主義的前提下豐富和發(fā)展馬克思主義,以重新觀察階級(jí)結(jié)構(gòu)和社會(huì)力量的矛盾、斗爭(zhēng)與變革,從資本全球積累的方式與程度上去解釋經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、文化等方面的一系列變化。

尤其值得注意的是,跨國(guó)階級(jí)關(guān)系使全球性剝削變得更加隱蔽,而政治、軍事和意識(shí)形態(tài)方面的壁壘仍利用了國(guó)家機(jī)器的強(qiáng)制力量,加上媒體寡頭在世界范圍內(nèi)傳播消費(fèi)主義生活方式,全球性不平等問(wèn)題日益加劇,因而危及世界和平與發(fā)展的根源仍然是資本主義的內(nèi)在矛盾,這也是我們堅(jiān)持馬克思主義階級(jí)分析的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。

- 江蘇社會(huì)科學(xué)的其它文章

- 公司高管違規(guī)交易行為與高管違規(guī)潛在收益

- 鄉(xiāng)村振興中的集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)

- RCEP對(duì)我國(guó)服務(wù)貿(mào)易的影響研究

——基于結(jié)構(gòu)模型的量化分析 - 積極老齡化視域下社會(huì)活動(dòng)參與對(duì)老年人健康的影響

- 家庭建設(shè)視角下的“一老一小”問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施

- 個(gè)人信息的民事法律保護(hù)

——以霍菲爾德權(quán)利理論為起點(diǎn)