中藥熱敷聯合臥位牽引對神經根型頸椎病康復效果的影響

高 宇

(吉林省吉林市中醫院,吉林 吉林 132000)

神經根型頸椎病是常見的頸椎病類型。患者發病后,臨床表現為頸背部麻木或疼痛、握力減退和上肢疼痛等。在治療方面,主要分為手術治療和保守治療,前者雖然治療效果好,但費用較高,且為有創操作,部分患者難以接受,因此后者是神經根型頸椎病患者首選的治療方法。本研究采取中藥熱敷聯合臥位牽引治療神經根型頸椎病患者,觀察該療法對患者康復效果的影響,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇2020年5月至2021年4月在吉林市中醫院治療的神經根型頸椎病患者82例為研究對象,采取隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組41例。對照組男27例,女14例;平均年齡(43.25±5.77)歲;平均病程(1.92±0.72)年。觀察組男28例,女13例;平均年齡(43.69±5.90)歲;平均病程(1.87±0.65)年。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會同意(倫理審批號:MMU20201007)。

1.2 診斷標準 符合《神經根型頸椎病診療規范化的專家共識》中的診斷標準,如單側或雙側上肢沿神經根支配區放射痛或麻木,頸部疼痛或發僵,上肢沉重等[1];符合《中醫病證診斷療效標準》中神經根型頸椎病的診斷標準,如典型的頸痛伴上肢放射痛,頸后伸時疼痛加重,受壓神經根皮膚節段分布區感覺減弱,腱反射異常,肌萎縮,肌力減退,頸活動受限,牽拉試驗、壓頭試驗陽性等[2]。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;年齡18~65歲;無典型手術指征;患者自愿參與本次治療,且簽署知情同意書。

1.4 排除標準 先天性椎管狹窄者;不適合進行熱敷和牽引治療者;重度心腦血管疾病者;妊娠和哺乳期女性。

2 治療方法

2.1 對照組 采取常規中醫推拿治療。醫師指導患者保持坐位,右手托住患者下頜部,左手拇指沿左側夾脊線,從風池穴至頸根穴進行彈撥,彈撥方向為與肌肉垂直向外側進行橫向撥動,下壓力度以患者感覺酸脹為宜,彈撥頻率為60次/分,彈撥5 min后,由肩峰端至頸根部按摩患者的肩胛帶區,按摩時間為5 min。以上操作完成后,按照同樣手法按摩患者右側區域。每日1次,連續治療14 d。

2.2 觀察組 采取中藥熱敷聯合臥位牽引治療。①中藥熱敷藥物組成:紅花、透骨草和熟地黃各30 g,桂枝、牛膝、當歸和川芎各15 g,梔子、白芍、桃仁和海風藤各9 g。上藥研磨成粉后,用陳醋攪拌,裝入棉布袋中,放入蒸鍋加熱30 min,放在室溫下冷卻,用手背試溫至不燙為宜。然后指導患者保持俯臥位,熱敷患者后頸部。每日熱敷1次,每次20 min。②臥位牽引治療:指導患者保持仰臥位,根據患者頸椎病變曲度的不同,調整牽引角度和牽引重量。先輕牽引30 s,再重牽引90 s,間歇休息10 s,交替反復牽引30 min,每日1次。連續治療14 d。

3 療法觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 ①中醫證候評分。參照頸椎病癥狀分級量化表對患者進行評分,包括頸肩部疼痛、頸項壓痛、頸項活動和上肢功能4個部分,按照無、輕度、中度、重度分別計0、2、4、6分,評分越高表示癥狀越嚴重[3]。②臨床療效。痊愈:患者頸椎病臨床癥狀消失,頸椎功能完全恢復;顯效:患者頸椎病癥狀和功能明顯改善;有效:患者頸椎病癥狀和功能有所緩解;無效:患者治療后癥狀和功能均無變化。總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

3.2 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件分析數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以百分率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

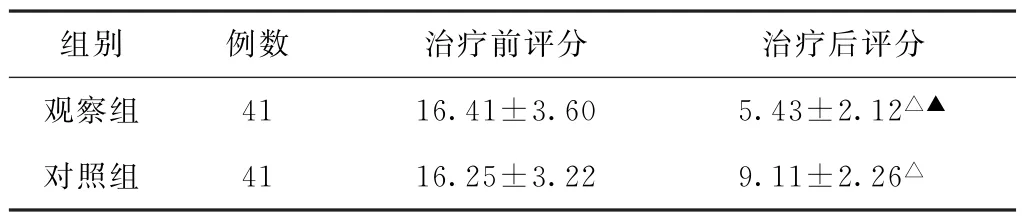

(1)中醫證候評分比較 治療前,兩組患者中醫證候評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者中醫證候評分均低于治療前,且觀察組低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組神經根型頸椎病患者治療前后中醫證候評分比較(分,±s)

表1 兩組神經根型頸椎病患者治療前后中醫證候評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前評分 治療后評分觀察組 41 16.41±3.60 5.43±2.12△▲對照組 41 16.25±3.22 9.11±2.26△

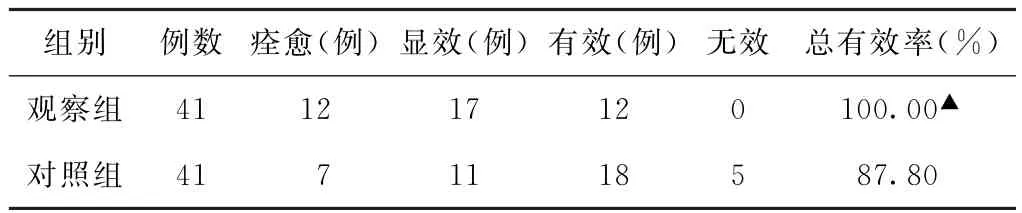

(2)臨床療效比較 治療后,觀察組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組神經根型頸椎病患者臨床療效比較

4 討論

西醫認為,神經根型頸椎病是由頸椎不穩、炎性反應和機械刺激所致[4]。如在頸椎不穩方面,隨著患者年齡增長,頸椎發生退行性改變,椎間盤髓核水分流失,逐漸導致其彈性降低、椎間盤間隙降低等;在炎性反應方面,神經根型頸椎病患者血清中可見白細胞介素-6(IL-6)等炎癥因子,當炎癥因子釋放后,可引起周圍組織水腫和充血,進而加速頸椎病的發生和發展[5];在機械刺激方面,在部分神經根型頸椎病患者病變組織中,纖維環板結構排列異常,且見血管組織分布在各層纖維環中。

中醫早在《黃帝內經》中就有頸肩痛的相關記載,如《靈樞·經脈》記載:“不可以顧,肩似拔……頸額肩膈肘臂外后廉痛。”《類證治裁》云:“肩背痛,不可以顧。”中醫對頸椎病病因病機的認識分為外感風寒濕邪或久坐等,可致頸部氣血瘀滯和經脈不暢。《素問·痹證》曰:“風寒濕三氣雜至,合而為痹也……濕氣勝者為著痹也。”《張氏醫通》記載:“觀書對弈久坐而致脊背痛。”虛為肝腎不足和氣血虧虛。如《靈樞·海論》中認為腎虛、肝之氣血不足是導致頸椎病發生的根本。肝主藏血,腎虛無以養肝,致血液不足以上榮頭面。肝腎不足可致筋骨失養,筋骨不利,不通則痛。因此,宜從活血化瘀、滋補肝腎等角度治療。

在頸椎病患者的治療上,中醫推拿是常規治療手段之一,其以中醫臟腑和經絡學為理論依據,如經絡是人體氣血運行的通路,與五臟六腑相連。臨床上采取適當的推拿手法對人體特定部位進行推、揉、按后,可起到調氣、活血、舒筋和調養臟腑的作用。研究發現,推拿可增強病變關節周圍的淋巴和血液循環,消除關節滑液和關節囊的積滯和腫脹;揉按和按壓等推拿手法還可以促進局部組織的血液循環,緩解肌肉疼痛和僵硬[6]。陳爽[7]采用推拿按摩治療神經根型頸椎病,在治療時指導患者取端坐位和仰臥位等不同體位,可有效改善患者的頸椎功能。

中藥熱敷療法具有擴張血管和加速血液循環的作用,在此基礎上,中藥有效成分可以經皮膚到達病變處,進一步提高治療效果。如以紅花為例,《本草綱目》云:“多則行血,少則養血。”《藥品化義》載:“紅花色紅類血……善通利經脈,為血中氣藥。”可見紅花具有活血化瘀、舒筋理氣等功效。研究發現,紅花的主要藥用成分為紅花苷和前紅花苷等,可以對抗α-腎上腺素能受體,從而起到擴張血管的作用,且血管的擴張狀態與紅花的藥用劑量成正相關[8]。張偉[9]采用中藥熱敷治療神經根型頸椎病患者,治療后患者的臨床癥狀得到明顯改善,同時患者的生活質量也明顯提高。

中醫將牽引療法稱為拔伸法或提法,如《永類鈐方》記載用毛巾系于患者頜下,用繩子連接后懸垂于房梁下,以達到牽引治療的目的。臥位牽引屬于牽引療法的一種,主要通過器械外力對患者病變處關節施加適當的牽引力,使椎體、關節囊和韌帶得到牽伸,以改善血液循環,緩解軟組織粘連,修復軟組織損傷。現代醫學又將牽引療法分為坐位牽引和臥位牽引。坐位牽引雖然也可起到牽引的治療效果,但治療時患者頸椎生理曲度處于前屈狀態,導致病變椎體牽引不充分。臥位牽引是患者在臥位狀態下進行牽引治療,頸部椎體和韌帶處于更加松弛的狀態,施加牽引力后,力度會更加均勻地分散在病變部位。房祥春[10]在臨床工作中發現,臥位牽引可以更好地改善頸椎病患者的生理曲度,同時患者的疼痛癥狀也明顯改善。

由此可見,中藥熱敷和臥位牽引對神經根型頸椎病患者均具有良好的治療效果,因此聯合治療成為神經根型頸椎病的治療途徑之一。本研究結果顯示,治療后觀察組中醫證候評分低于對照組,治療總有效率高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),取得了預想的效果。本研究還存在以下兩個方面的問題:一是病例數量較少,二是開展的治療時間較短,以上因素均可能影響治療結果。因此,在未來研究中,應進一步擴大神經根型頸椎病患者的病例觀察數,延長治療時間,完善研究設計。