人造重力航天服飾及裝置研究

◎吳鋒

自第一顆人造衛星成功發射后,人類對太空的探索已取得了飛速發展,太空探索不斷邁入新的臺階。隨著我國天問一號如期奔向火星、嫦娥五號首次實現月球采樣返回,特別是天宮空間站即將建成,中國如今已進入太空探索的“頭部玩家”。人類載人航天實踐早已證明失重對骨骼系統有明顯的影響,可以引起骨密度減小、骨質脫鈣、骨組織結構改變、骨力學性能降低等。而隨著載人航天技術的發展、航天員在外太空停留時間的增加,生活和工作在太空對航天員的健康影響將極大增強。本文提出一種帶人造重力環境的航天服飾及裝置,使航天員在太空艙內外能像在地球時一樣方便的行走和工作。采用重力加力器、重力拉力層、頭帽拉力帶及輔助裝置,解決骨密度下降,肌肉流失等問題,有利于航天員的身心健康,提升航天員的國際形象。

從古至今,人類對太空的探索從未間斷。自第一顆人造衛星成功發射后,隨著科技水平的發展,人類對太空的探索已取得了飛速發展,太空探索不斷邁入新的臺階。2020年,我國天問一號如期奔向火星、嫦娥五號首次實現月球采樣返回,中國已進入太空探索的“頭部玩家”。

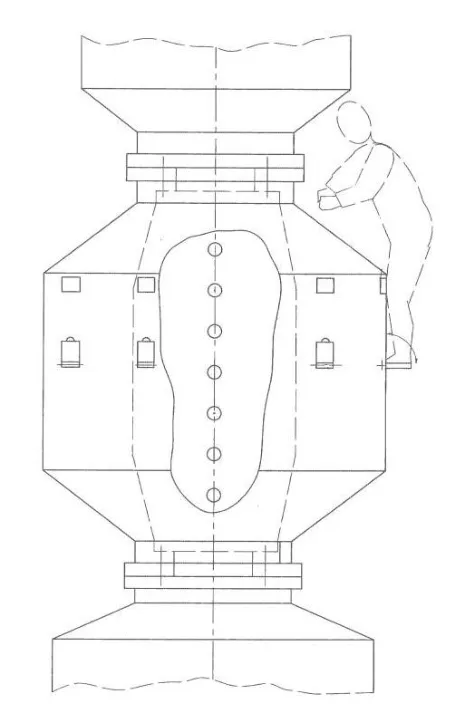

隨著我國空間站的建成,航天員登陸空間站,在外太空的時間將極大延長,但生活和工作在太空將對航天員的健康造成不利影響(圖1 為中國空間站)。人類載人航天實踐早已證明失重對骨骼系統有明顯的影響,可以引起骨密度減小、骨質脫鈣、骨組織結構改變、骨力學性能降低等。從國際空間站返回地球的航天員雖然笑對記者鏡頭,卻很難站立。這是因為航天員在空間站工作時,地心引力對他們幾乎沒有什么影響,在微引力的作用下人體重量接近于零,全身肌肉比較放松,長此以往,肌肉得不到鍛煉,就會出現萎縮的情況,回到地球后,他們全身乏力,無法正常行走。美國宇航局生物學家沙爾米·拉布哈塔查爾婭表示:零重力將對航天員的健康產生一系列影響,如骨密度下降,肌肉流失和視力下降等問題。因此人造重力一直以來就是太空探索的重要研究領域之一。

圖1

一、人造重力分類

早在1883年,航天事業的先驅、前蘇聯的康斯坦丁·齊奧爾科夫斯基就率先提出了人造重力這一概念;而且論證了旋轉可以產生人造重力的可能性。目前在太空探索人造重力理論研究領域,主要有以下幾種:

第一就是不斷加速來模擬地球重力體驗。這種方法雖然簡單明了,但是卻很費燃料,一直保持重力加速度需要消耗大量的能量,原理簡單,但操作層面不可行。

第二是通過旋轉來制造離心力,讓宇航員們額外體驗到一種力,這種離心力就可以帶來重力體驗的效果。

第三是通過電磁場額外施力形成人造重力。

第四是采用彈力和摩擦力,形成人造重力環境。

在現實中,設計與制造環形空間站非常困難,需要高熔度、高韌性、高強度的優質宇航材料,并且外太空科學實驗研究需要空間站的失重環境,因此采用旋轉方式制造人造重力的方式目前仍在研究。利用電磁場成人造重力受制于環境影響,目前也未采用。利用彈力和摩擦力產生的人造重力環境對宇航員而言最易實現也相對較簡便、對周邊環境影響也較小,目前主流的企鵝服基本都屬于這一類型的范疇。

二、方案設計

航天員在空間站工作時,在微引力的作用下人體重量幾乎是零,容易形成骨質疏松、肌肉流失等現象。而且在太空艙內處于飄浮狀態,工作有諸多不便;因為失重,在太空出艙時易飄動,做外部檢查工作更具有一定的風險性。若能穿戴一套帶有人造重力環境的航天服,配以輔助裝置,這些問題就就迎刃而解了。

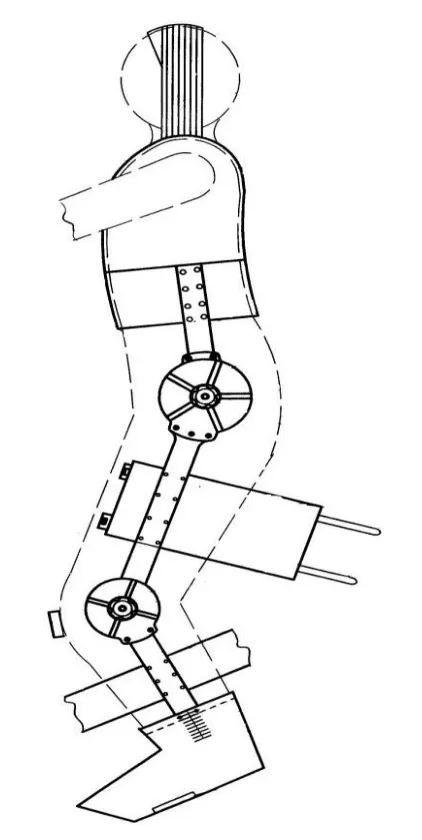

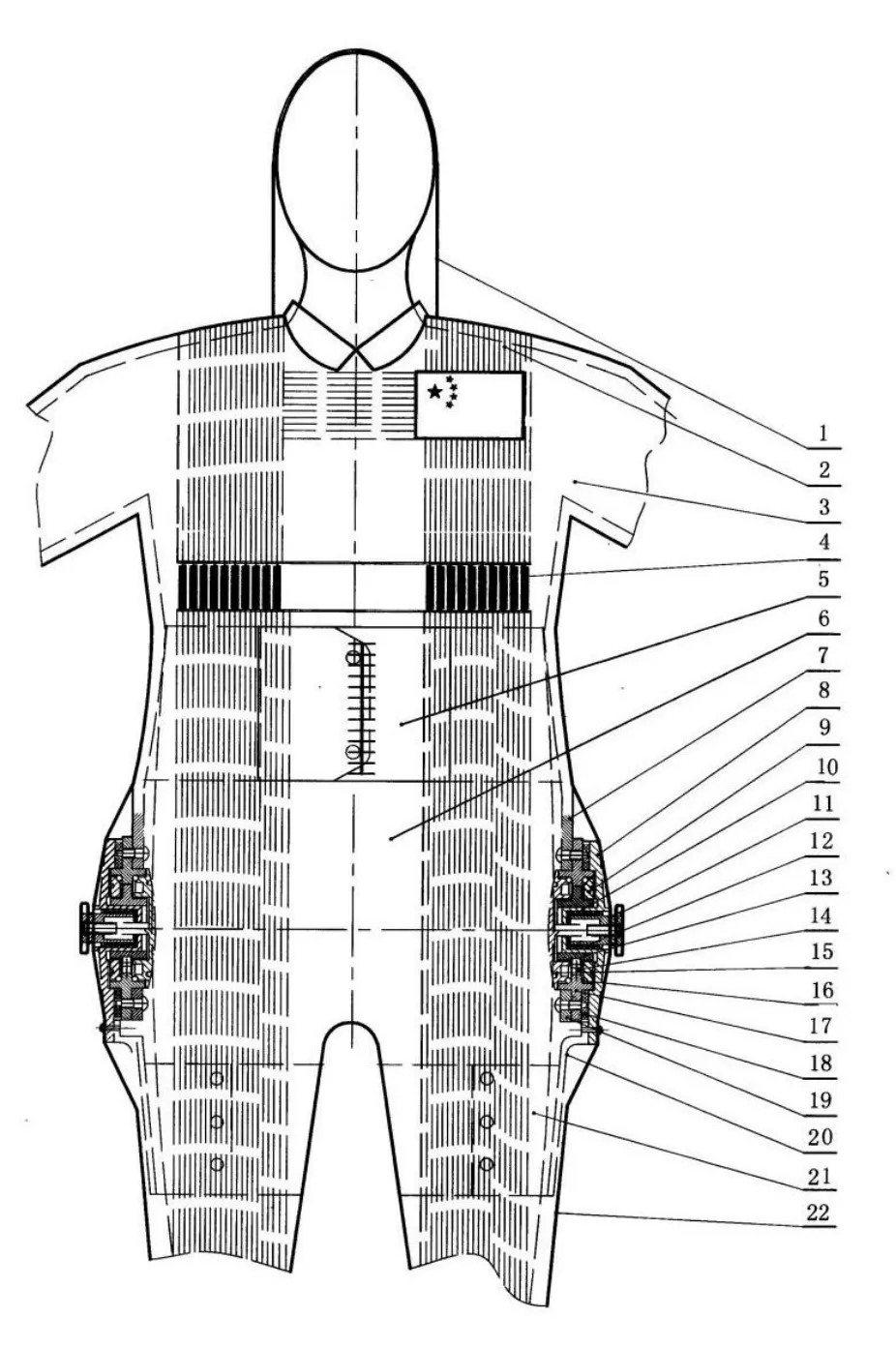

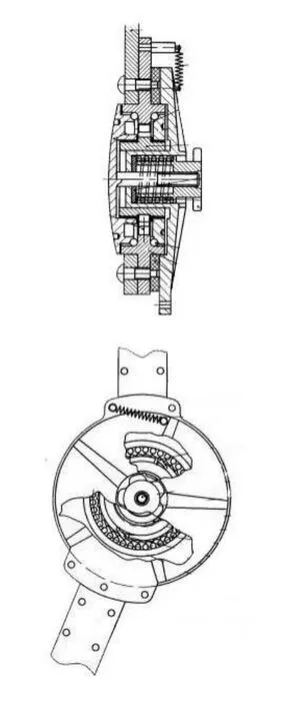

本文提出一種帶人造重力環境的航天服飾及裝置,能使航天員在太空艙內外無需借助固定物前進,能像在地球時一樣方便的行走和工作,如圖2、圖3 所示。其中序號標識部分名稱如下:1.頭帽重力拉力帶,2.重力拉力層,3.連衣褲航天服,4.拉力彈簧組,5.腰關節固定圈,6.航天褲,7.固定架連接條,8.摩擦片架 壓緊座,9.滾珠定位圈,10.重力調節螺帽,11.摩擦力定位片,12.彈簧,13.內雙頭螺圈,14.內棘輪扣,15.定位螺釘,16.滾珠,17.單向轉動內棘輪座,18.摩擦片,19.外棘輪扣,20.固定架連接條,21.大腿固定包片,22.航天褲。

圖2

圖3

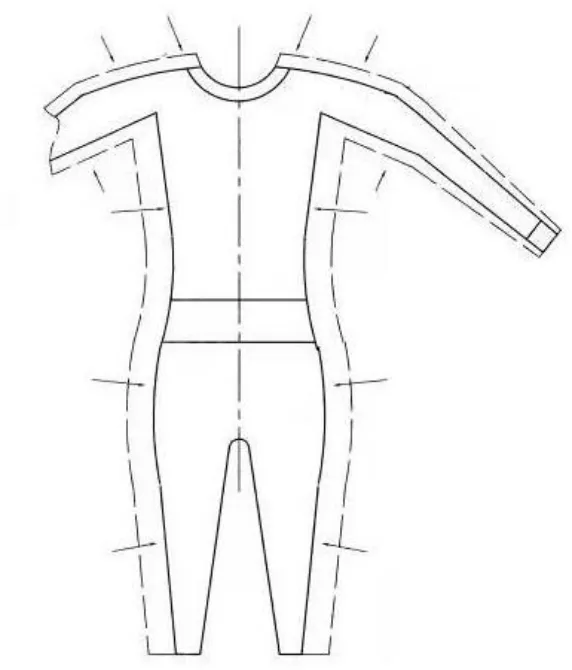

該航天服飾可分為三層,外層內層中間層。外層加包紗層防漲,衣、褲各有充氣口,按需充氣,充氣后對全身施壓,采用不同的彈力壓,在無重力的情況下能使輕如鴻毛的肌肉不再膨脹,如圖4 所示。衣服的彈力大于褲子,既增加了腿腳的供血,又可降低骨質酥松。另外在大腿、小腿活動關節處采用摩擦片結構的重力加力器,對不同的航天員進行定制,達到基本符合每位航天員腿部重量要求,這樣在太空艙失重情況下,抬腿時用力才可基本與在地球一樣,保護關節和肌肉不退化。

圖4

由于在地球上存在重力,人類的上下關節負荷是不一樣的,如頭部關節只需負擔頭部的重量故較小,但腰背部的關節形狀,由于每個關節部位上部負荷均不相同,越到下部腰和股骨部就需負擔整個上身的重量,受力情況不同,形成上部較細長,越向下逐步變得越短越粗,這就是人類關節生長的物理現象。在外太空失重情況下,需做好相應的防護,避免骨質酥松和骨肉流失,可采用編織用彈力裝置服飾,并且不同部位要施加不同的阻力。該航天服飾及裝置在地面穿著時有一種壓力感,由于重力加力器的作用,在地球引力作用下尤如增加了一條大腿的重量,但在外太空微重力環境下便會正常,因為在外太空和太空艙內失重情況下抬大腿力正好是重力加力器對大腿的重量補償,不會再四處飄浮;當大腿放下時由于腿無重力,依靠復位彈簧即可把腿放置在太空艙地面。

同時為方便行走,可在太空鞋底部加設磁鐵、在太空艙內地板上安裝鐵片。在太空艙外工作時,小腿上部磁鐵吸住使上部固定,下部雙腳鞋子底部磁鐵或電磁鐵吸住折疊式座鐵片,航天員的下腿部有了四點固定,就會如在地球上一樣在艙外工作了,降低出艙風險。為防止磁力可能造成的影響,可采用很小的電磁鐵加防磁護圈,使用時打開電源,并且實際上航天員在微重力情況下只需很小的吸力即可方便地行走。

航天員穿戴該服飾后,也可在跑步機上進行鍛煉,鍛煉時抬腿用力效果基本上與在地球上鍛煉相差不大。因為所需用力與在地球上時基本一致,鍛煉時心跳也會加快,增加了供血覆蓋面,同時使用彈力衣褲能分別對身體不同部位施壓,血液可向腿部供應,使全身脊柱及肌肉受到節奏性的壓力,各部位肌肉及關節筋骨不容易產生暫時性的退化,有效避免產生骨質酥松。這樣航天員即使在太空停留時間較長,在返回地球時只需要給服飾卸壓,出艙后不需要人扶持,便可以自行方便行走,極大地便利了航天員的工作和生活,有利于航天員的身心健康并提升這一特定群體的外在形象。

三、重點結構組成

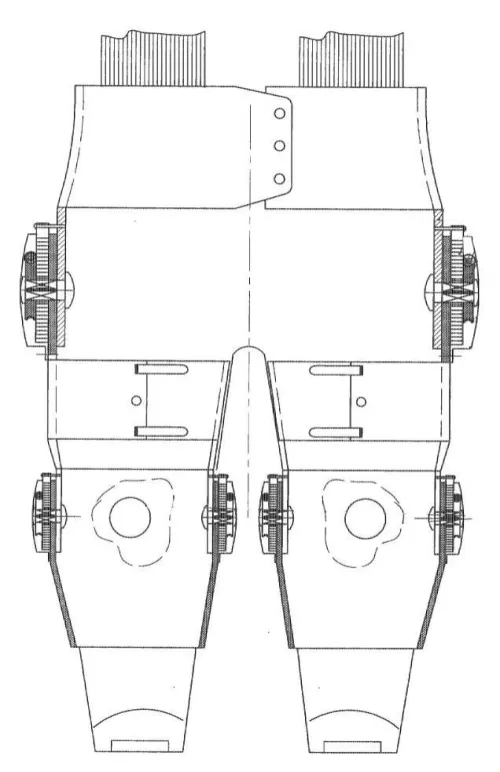

1.重力加力器。在人體重要活動關節加裝重力加力器,用腰關節固定架及大腿固定包片安裝在航天服上,如圖5、圖6所示。采用單向轉動內棘輪座,在抬腿時轉動摩擦片結構要用力,但在太空艙內失重情況下抬大腿力正好是重力加力器對大腿的重量補償,安裝部位衣 褲內均加有布料等襯墊,使穿著舒適。生產制造時須一對一的針對不同航天員的大腿部重量進行測算,完成對航天員的各項測定后才可將關節重力加力器及襯墊安裝在個人特制的連衣褲航天服內。可設計相關檢測裝置,調整好反向用力的施力值,基本達到與每位航天員腿部重量一致的要求,這樣在天宮失重情況下行走,抬腿時才可與在地球上行走一樣,保護關節和肌肉,避免退化流失。

圖5

圖6

2.重力拉力層。航天服上采用重力拉力層使全身節脊柱及關節肌肉呈類似于地球上的負重狀態。重力拉力層由拉力細彈簧組或彈力材質組成。上身部分前后各安裝拉力細彈簧組,可按每條彈簧拉力給航天員單獨配備,這樣可基本實現與各人在地面時脊柱及關節全身的重力一致。鞋子與褲子采用拉鏈加帶扣的可活動式連接,內用拉鏈加帶扣固定于鞋底部與雙肩,拉緊時高度需少于雙肩,這樣在每走一步伸腿或站立時,足底部與身體雙肩的距離縮短,使雙肩部拉緊負重加壓。這樣在失重的情況下每走一部,全身脊柱骨及關節肌肉有節奏性的呈現負重狀態,配合關節重力加力器,使航天員在太空艙行走和站立時類似在地球上一樣受力,使整個人體關節及肌肉不易退化,與現有航天員艙外用航天服配合使用,更可使航天員出艙后方便攀走工作。

3.頭帽重力拉力帶。設置頭帽重力拉力帶,在工作時可使航天員頭部柱骨在工作時呈受力狀態和在地面一樣,休息時可脫掉,即使工作時間較長,返回地面出艙時不會產生頭頸柱骨不適情況。

4.磁力裝置。為使航天員在太空艙內外行走工作與在地球上一樣方便,可在太空艙內地板上和太空艙外安裝鐵片或折疊式座鐵片,為減少整體重量,可按照人類步行距離和需要操作的部位外按需安裝使用,如圖7 所示。當航天員在太空艙內外行走時,由于鞋子底部設有磁力裝置、太空艙內地板上安裝有鐵片可方便行走;在太空艙外工作時,開啟腿部位置的磁力機構便可使上部固定,開啟腳底部磁鐵機構可固定雙腳,這樣至少可形成四點位固定,航天員就會如在地球上重力環境一樣在太空艙外工作了,需要行走時斷開磁力機構即可,操作簡單安全便捷。

圖7

四、結論

本文提出的人造重力航天服飾及裝置,可達到如下幾個目的,實施簡單,效果顯著:

1.方便工作,采用關節重力加力器使抬腿行走用力如在地球上一樣,航天員的全身骨頭關節負重類似于身在地球,不會因抬腿無重量而減慢心跳使腿部供血不足,可使腿部關節及肌肉不易退化。

2.重力拉力帶保證航天員的全身脊柱骨和關節達到和不失重的狀態下壓力相似,即使在太空艙工作時間較長,整個人體關節及肌肉也有保健效果。

3.由于航天員在艙內外工作抬腿行走用力如在地球上一樣,不會導致心跳減慢導致減少血液的流動。

4.使用彈力服或編織式彈力衣褲,使在太空中輕如鴻毛的肌肉在無重力情況下不再膨脹,降低了航天員骨質酥松的產生,對彈力服或彈力衣褲分段實施彈力,還可恢復腿腳的供血量。

5.與現有出艙外用航天服配合使用,可大大降低航天員在太空艙外工作的風險。

6.返回地面出艙時不用人扶持,可自己方便行走,保證航天員的身心健康,提升國際形象。