宮腔鏡檢查診斷藏區女性子宮內膜增生性病變的價值研究

李海艷,忠 央,齊陽卓瑪,秋 忠,任 瑩

(1.青海紅十字醫院婦科,青海西寧810099;2.青海省囊謙縣人民醫院婦產科,青海玉樹 815299;3.青海省海南藏族自治州人民醫院婦產科,青海海南 813099;4.青海省黃南藏族自治州人民醫院婦產科,青海黃南 811399;5.青海省海北藏族自治州第一人民醫院婦產科,青海海北 810299)

子宮內膜增生性病變在女性中較為常見,尤其是絕經后女性,發病率更高[1]。子宮內膜增生性病變的發生不僅可引起子宮出血、月經紊亂等癥狀,且與子宮內膜癌變密切相關。子宮內膜增生性病變的早期診斷對早期干預和預后改善至關重要[2]。近年來有關子宮內膜增生性病變的診斷分類方案也不斷優化,為進一步提高早期診斷的準確性和實用性,2014年世界衛生組織對子宮內膜分類提出新的方案[3]。該方案針對病變的危險性進行分類,具有更高的臨床價值。宮腔鏡是近年來用于臨床檢查的現代影像技術,因其視野寬廣、觀察清晰及診療同步的特點,受到臨床醫師青睞,得到廣泛應用[4]。本研究收集50例子宮內膜增生性病變患者臨床資料,分析宮腔鏡的臨床價值,現將結果報道如下,供臨床參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019年6月至2021年9月青海省囊謙縣人民醫院、青海省海南藏族自治州人民醫院、青海省黃南藏族自治州人民醫院及青海省海北藏族自治州第一人民醫院共4家藏區醫院收治的50例子宮內膜增生性病變患者作為研究對象進行回顧性分析,根據不同的檢查方法將其分為宮腔鏡組(26例,行宮腔鏡檢查)和診斷性刮宮組(24例,行診斷性刮宮)。宮腔鏡組患者年齡35~60歲,平均年齡(50.21±7.89)歲;病程11~23個月,平均病程(17.85±4.32)個月;病變類型:高危型子宮內膜增生15例,低危型子宮內膜增生11例;絕經后女性15例;合并癥:高血壓11例,糖尿病9例。診斷性刮宮組患者年齡36~59歲,平均年齡(49.85±8.52)歲;病程12~24個月,平均病程(18.14±3.90)個月;病變類型:高危型子宮內膜增生14例,低危型子宮內膜增生性10例;絕經后女12例;合并癥:高血壓8例,糖尿病10例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經青海省囊謙縣人民醫院、青海省海南藏族自治州人民醫院、青海省黃南藏族自治州人民醫院及青海省海北藏族自治州第一人民醫院醫學倫理委員會批準。納入標準:①符合《中國子宮內膜增生診療共識》[5]中子宮內膜增生性病變的診斷標準,患者均經子宮內膜活檢確診;②年齡≥18歲;③臨床資料完整;④患者均接受診斷性刮宮或宮腔鏡檢查。排除標準:①妊娠或哺乳期、合并惡性腫瘤患者;②合并子宮內膜息肉或子宮腺肌病者;③凝血功能障礙或伴有自身免疫性疾病者;④子宮畸形者;⑤其他因素所致的子宮內膜損傷者;⑥肝腎功能不全或有嚴重心肺基礎疾病者。

1.2 檢查方法 宮腔鏡組患者行宮頸旁神經阻滯麻醉,檢查時患者取截石位,鉗夾宮頸前唇,用探針探查宮腔深度,再用生理鹽水膨宮,置入宮腔鏡(武漢醫捷迅安商貿有限公司,滬械注準20172220362,型號:SY-HD901型),在光源引導下注入膨宮液即葡萄糖[石家莊四藥有限公司,國藥準字H13022475,規格(瓶):250 mL∶25 g],使壓力保持在13~15 kPa,充盈宮腔,在探頭下仔細觀察記錄宮腔大小、形態,找到子宮內膜增生性病變部位,記錄子宮內膜增生性病變類型。經宮腔鏡采用取物鉗取材,將病變組織送檢。診斷性刮宮組檢查前排空膀胱,消毒后根據患者情況選用規格適宜的陰道擴張器[上海醫療器械集團有限公司手術器械廠,滬食藥監械(準)字2013第1121347號,型號:90×22或100×30或118×37)常規擴張陰道,若擴張不滿意可在陰道塞入前列腺素E2栓(中山尼克美制藥有限公司,批準文號X19990434,規格:10 mg/枚),以軟化打開宮口、暴露宮頸,采用子宮探針[上海寰熙醫療器械有限公司,滬食藥監械(準)字2014第1120031號,型號:F10200],探明宮腔深度、方向,沿宮腔壁、宮底及宮腔由內向外刮取子宮內膜,觀察記錄子宮形態和病變情況,記錄子宮內膜增生性病變類型,并將刮出的子宮內膜病變標本送檢。

1.3 觀察指標 ①分析兩種檢查結果與病理結果的一致性。病理結果均由青海紅十字醫院或其他幾家醫院病理科兩位5年以上且具有副主任醫師職稱的醫師判讀,結果由兩位醫師盲法判讀并取得一致結論。以病理結果為金標準,記錄檢查結果。以子宮內膜增生不伴非典型病變者為低危型子宮內膜增生性病變,以子宮內膜增生伴非典型病變為高危型子宮內膜增生性病變。記錄宮腔鏡與診斷性刮宮兩種檢查方法診斷子宮內膜增生性病變類型的結果,并與病理結果進行比較,分析兩者的一致性。②比較兩種檢查方法在判斷子宮內膜增生性病變類型中的敏感度、特異度、陽性預測值及陰性預測值。③分析宮腔鏡判斷微血管分型的準確性。參照CICINELLI標準記錄宮腔鏡下微血管分型[6],Ⅰ型:病灶可見軸樣血管,血管走行規律,偶可見細小毛細血管網;Ⅱ型:病灶處可見螺旋楊、樹枝樣擴張增粗的微血管,走行規律;Ⅲ型:血管走行立體,走行紊亂、粗細不均;Ⅳ型:可見病變處血管壁薄、粗大或中斷裸露,血管呈海葵狀,還可見異常形態的血管團。以病理結果為準,分析宮腔鏡判斷微血管分型的準確性。

1.4 統計學分析 采用SPSS 20.0統計學軟件進行數據處理,計數資料以[例(%)]表示,組間比較行χ2檢驗;一致性采用Kappa分析,以Kappa≥0.75為一致性高。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

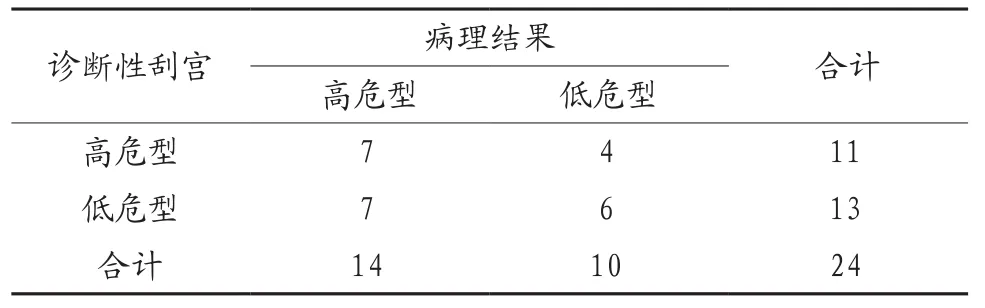

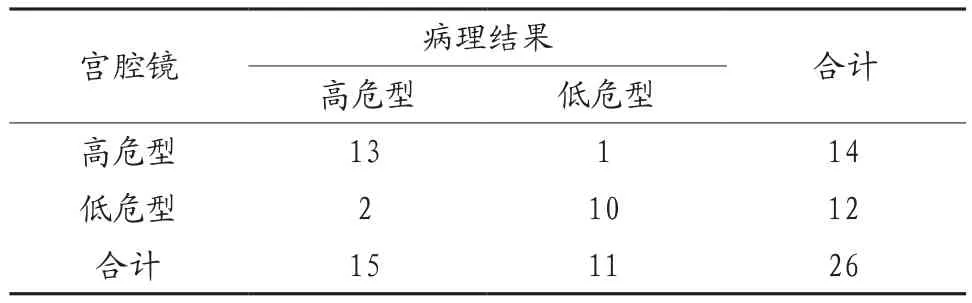

2.1 兩種檢查結果與病理結果一致性分析 診斷性刮宮與病理結果一致性一般(Kappa=0.196,P=0.128),宮腔鏡檢查與病理結果一致性較高(Kappa=0.766,P<0.05),見表1、表2。

表1 診斷性刮宮結果與病理結果比較

表2 宮腔鏡檢查結果與病理結果比較 [例(%)]

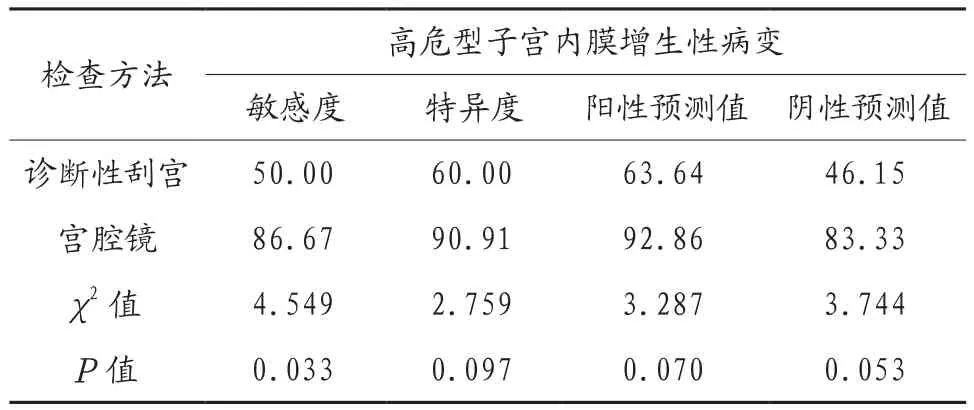

2.2 兩種檢查方法敏感度、特異度、陽性預測值及陰性預測值比較 宮腔鏡檢查診斷高危型子宮內膜增生性病變性質的敏感度顯著高于診斷性刮宮,差異有統計學意義(P<0.05),宮腔鏡診斷高危型子宮內膜增生性病變的特異度、陽性預測值及陰性預測值均高于診斷性刮宮法,但組間比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 兩種檢查方法敏感度、特異度、陽性預測值及陰性預測值比較(%)

2.3 宮腔鏡判斷子宮內膜增生性病變微血管分型的價值分析 一致性分析結果顯示,宮腔鏡檢查微血管分型結果與病理結果一致性高(Kappa=0.790,P<0.05),見表4。

表4 宮腔鏡判斷子宮內膜增生性病變微血管分型與病理結果一致性分析結果

3 討論

子宮內膜增生性病變是一種非生理性、非侵襲性的病理改變,隨著病理進展,各種類型的增生性病變最終均可能導致癌變。因此,長期以來子宮內膜增生性病變類型的診斷一直備受臨床關注。既往對子宮內膜增生的分類多根據病情嚴重程度將其分為簡單增生、復雜增生、不典型增生[7]。近年來,隨著循證醫學發展,有關不典型增生的治療和預后引起臨床關注。世界衛生組織也據此對子宮內膜增生性病變提出新的分類方法。宮腔鏡檢查具有微創和直觀性特點,能避免盲目的診斷性刮宮,減少宮內操作,使診療一次性完成[8],這對于降低局部感染風險,提高患者耐受性具有重要價值。

本研究結果顯示,宮腔鏡檢查敏感度顯著高于診斷性刮宮,這可能是因宮腔鏡直視下更易獲得完整子宮內膜病變標本,提高檢出率。魏琳萍等[9]還認為宮腔鏡下獲取活檢標本時應包含子宮內膜不均勻增厚處、血管異常及腺體囊性擴張處,從而避免漏診。另外,在宮腔鏡下綜合子宮內膜形態、大小等因素,可提高診斷準確性。子宮內膜不典型增生被認為是子宮內膜的癌前病變[10],對不典型增生進行早期篩查,對指導臨床干預、改善患者預后具有重要意義。診斷性刮宮操作簡便,長期以來被用于子宮內膜增生性病變的一線檢查診斷。但隨著研究深入,臨床逐步發現其在宮角、宮底處存在漏刮現象[11],成為影響其診斷效能的主要原因。本研究顯示,診斷性刮宮診斷子宮內膜增生性病變類型的結果與病理結果一致較差,可能是樣本小所致。宮腔鏡直視下觀察病灶的優勢克服了診斷性刮宮的不足,能避免盲目刮宮,降低漏診率。但本研究發現,兩種檢查方法的特異度、陽性預測值及影響預測值比較,差異無統計學意義,可能與樣本量小有關。本研究也發現,宮腔鏡存在一定漏診和誤診率,這可能與取材范圍較小有關,另外,不典型增生表現的異質性也可能是導致誤診的原因[12]。

血管異常改變是子宮內膜分型的重要依據,對判斷病變性質和患者預后具有重要價值[13]。與診斷性刮宮相比,宮腔鏡可清晰顯示子宮內膜表層結構和微血管的形態走行情況,對微血管分型做出準確判斷。非典型性增生病變患者惡性程度高,血管走形復雜,粗細不均,血管口徑、分布不均勻,還可見異常形狀的血管團,多見于Ⅲ~Ⅳ型微血管。本研究通過一致性分析,發現宮腔鏡檢查與病理結果具有較高的一致性,也證實宮腔鏡對判斷微血管分型具有較高的準確性。但臨床應用宮腔鏡時也應注意光源深度對檢查結果的影響,應注意防止宮腔過大可能造成圖像過暗,而對于有活動性出血者,也可能影響成像,增加觀察識別難度。

綜上,宮腔鏡有助于微血管分型病變診斷,在子宮內膜增生性病變分型診斷中具有較高臨床應用價值,值得臨床應用,尤其在藏區推廣,可解決藏區就醫困難,做到精準治療,幫助藏區女性盡快恢復身體健康。