疫情期間高職院校在線教學調查與啟示

康林善

(甘肅有色冶金職業技術學院 甘肅金昌 737100)

1 問題的提出

新冠肺炎疫情的爆發和全球大流行,給全國各級各類學校的正常開學和課堂教學工作造成了嚴重的沖擊。為了有效降低疫情對教育教學的影響,盡可能保證正常的教學秩序,全國各地大中小學在教育部“停課不停教,停課不停學”的號召下,積極探索“線上教學場景”,豐富“學生學習畫像”,拉開了一場史無前例的大規模居家在線教學的序幕。

在線教育,從教育的邊緣地帶走到了舞臺的中央,成為廣大人民群眾關心和討論的重要話題。這次大規模的在線教育實踐,既是過去10年在線教育研究探索的一次全面檢驗,也將對未來的在線教育以及人們的生產、生活、學習方式產生重要的影響。2020 年疫情爆發后,各高校也高度重視,依托教育部組織的22 個在線課程教學平臺,充分利用各類在線課程、虛擬仿真實驗課程資源,實現了在線教學“本科學科門類全覆蓋”和“專科專業大類全覆蓋”[1]。疫情期間高職院校在線教學的實踐效果如何?生成了哪些寶貴的經驗?存在哪些問題和不足?對未來的在線教育會帶來什么樣的啟示?……這些都是值得我們深入調查的問題,也是該調查的邏輯出發點和落腳點。

2 調研意義

“在線教學以網絡為介質的新型教育形態,創新了教育的組織模式,教學模式,服務模式,構建了數字時代的新型教育生態系統。[2]”在疫情期間,各級各類學校積極探索在線教學的更優態,不斷調整在線教學的應用態勢,保障學生的學習質量。在疫情結束后,如此大規模的在線教育必然無法持續,所以調研疫情期間在線教育的實踐案例,梳理其中的問題,提煉在線教學中涌現的實踐創新特征,促進在線教育在日常的教育教學中繼續發揮積極的作用,確保后疫情時代在線教學不迅速退場、曇花一現。

基于此,該研究以甘肅某高職院校為調研區域,從在線教學的活動準備、資源和平臺、模式和內容、教學效果的評價等方面調查疫情期間在線教學的實踐效果,力求得到較為全面、科學的認識,以期為未來高職院校在線教學畫像的健康成長提供參考和借鑒。

3 研究對象和方法

3.1 調查對象

調研的區域選取在甘肅有色冶金職業技術學院,其中學生541人,教師30人。

3.2 研究方法

3.2.1 文獻資料法

通過中國知網(CNKI)和互聯網搜索引擎,檢索在線教學的相關文獻和疫情期間各學校教育教學的動態資料,并對文獻和資料做系統分類,以了解該研究領域的研究現狀和最新動態。

3.2.2 問卷調查法

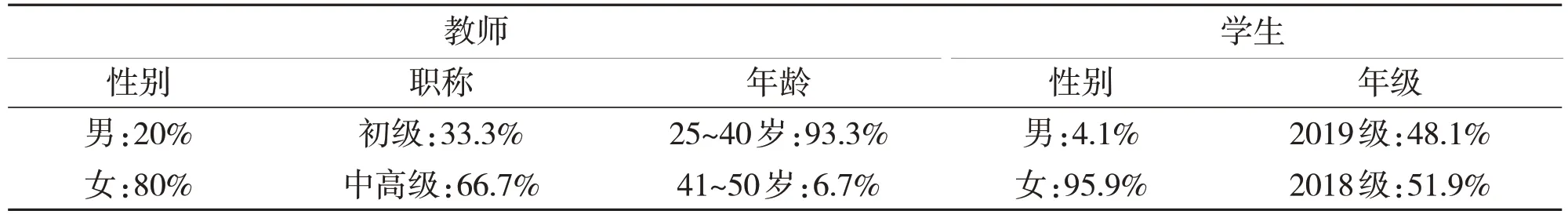

該次調查運用問卷星在線調查為主,紙質問卷為補充的形式展開。受訪者基本信息,如表1 所示。共發放問卷571份,收回文件562份,有效問卷為562份,問卷有效率為100%。

表1 受訪者基本情況

3.2.3 數理統計法

整理回收問卷結果與數據,利用SPSS 20.0進行數據的統計處理與分析。

4 結果與分析

4.1 疫情期間高職院校在線教學的現狀

4.1.1 教師在線教學活動的培訓

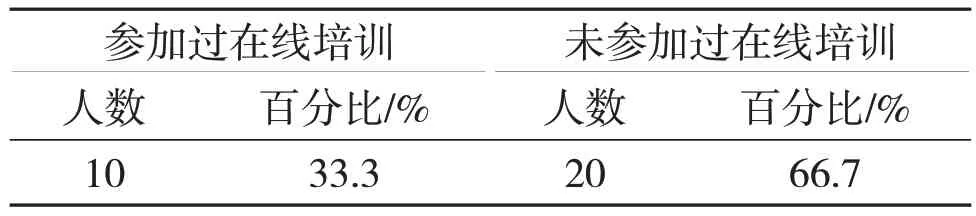

通過問卷星的問卷調查,了解到疫情前參加過在線教學培訓的教師只有33.3%,而66.7%的教師未參加過任何在線教學方面的培訓,具體見表2。為了積極響應教育部“停課不停教、停課不停學”的號召,學校只能在全面開展在線教學之前突擊進行簡單的培訓,對實施在線教學帶來了一定的影響。

表2 疫情前教師參加在線教學培訓的情況

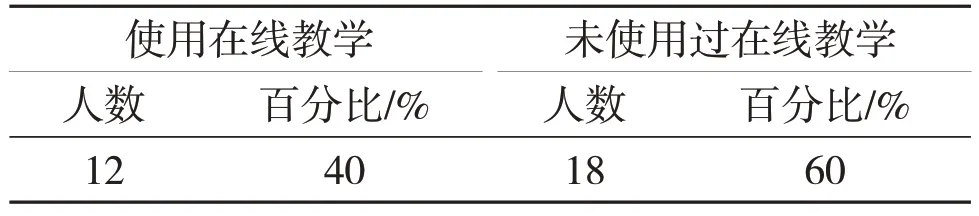

在疫情爆發之前,教師使用過在線教學等信息化手段的只有12 人,18 人未使用過任何在線教學資源,具體見表3。疫情爆發后,只能“趕鴨子上架”“邊摸索邊使用”,無法對在線教學的理念和實踐進行創新性實施。

表3 疫情前教師使用在線教學的情況

調查結果顯示,在備課的過程中,只有部分的教師會根據教學內容給學生發放課前在線學習資源,較少的教師會根據教學目標的達成錄制微課、設計在線教學過程中的師生、生生互動性活動。

4.1.2 學生在線學習終端的使用

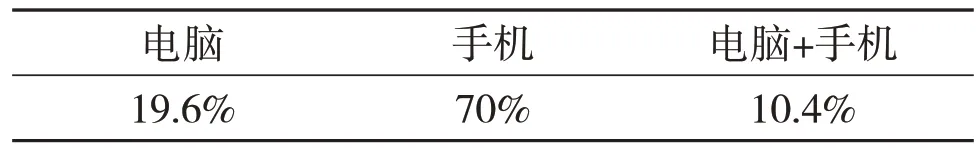

調研發現,高職院校的學生多采用單一終端來進行在線學習[3]。采用手機終端的學生占70%,采用電腦終端的學生占19.6%,采用多終端電腦+手機的學生占10.4%,如表4所示。

表4 在線學習終端的使用情況

4.1.3 在線教學資源和平臺

在線教學平臺,是在線教育的載體,是開展在線教學活動的軟硬件條件。“在線教學平臺作為在線教育教學活動的載體,是教師教學、學生學習的媒體,在線教學平臺的建設和資源的建設對在線教學效果具有決定性影響。[4]”調查結果如表5 所示,在疫情期間,33.3%的教師使用QQ進行在線教學,26.7%的教師使用微信進行在線教學,16.7%的教師使用釘釘進行在線教學,6.6%的教師使用騰訊會議進行在線教學,27.7%的教師使用其他方式進行在線教學。在線教學平臺的選用呈現多元化特征,選擇的依據主要是根據教師本人對平臺的熟練情況來進行選擇,并不是依據課程的特征選擇適合的在線教學平臺。

表5 在線教學平臺的情況

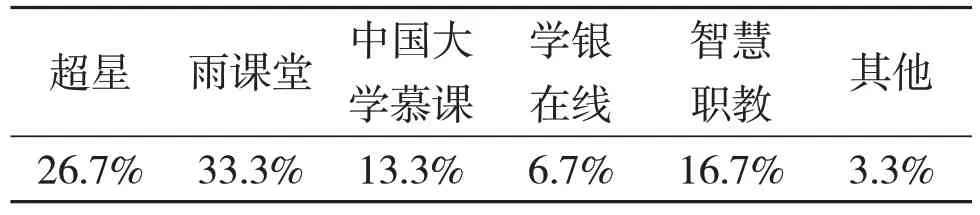

在線教學資源,具有圖文并茂、音頻視頻兼備、檢索方便快捷,可隨時提取的優勢。調查結果如表6 所示,80%的教師會從超星、智慧職教等教學資源庫中遴選課中需要的教學資源。其中,26.7%的教師會選擇超星,33.3%的教師會選擇雨課堂,13.3%的教師選擇中國大學慕課,6.7%的教師選擇使用學銀在線,16.7%的教師選擇使用智慧職教,有3.3%的教師選擇采用其他的教學資源。可見,職業院校的教師在教學資源的選擇上呈分散趨勢,能選擇契合課程的在線教學資源,在課堂教學中進行運用。

表6 在線教學資源的使用情況

4.1.4 在線教學的模式

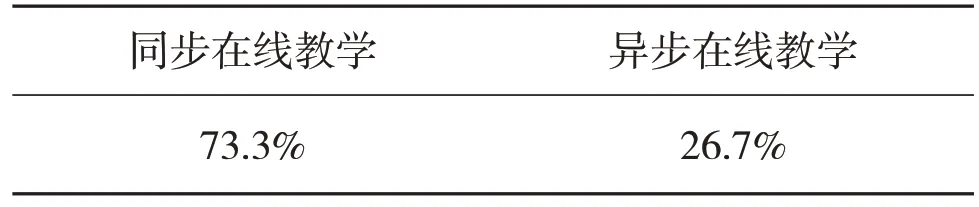

在線教學的模式主要有同步視頻在線教學和異步在線教學兩種[5]。異步在線教學模式主要采用超星泛雅、中國大學慕課、學銀在線、智慧職教等教學資源,進行“在線離場”式的在線教學。這次疫情期間大規模在線教學采取的主要教學模式是QQ、微信、釘釘、騰訊會議、云視訊等視頻會議系統為依托的同步在線教學。調查結果如表7所示,73.3%的教師采用同步在線視頻教學,26.7%的教師采用異步在線視頻教學。疫情期間主要采用的在線同步視頻教學,穿越時空的距離,以“在場面對面”的方式,提高了學生的在場感、參與感和滿意感,一舉超越異步在線教學,成為一種主流的在線教學模式。

表7 在線教學的模式

受多種因素的限制,疫情期間教師主要通過網絡在線的方式進行聽評課和教研活動,受到諸多不利因素的限制。

4.1.5 在線教學的課堂活動

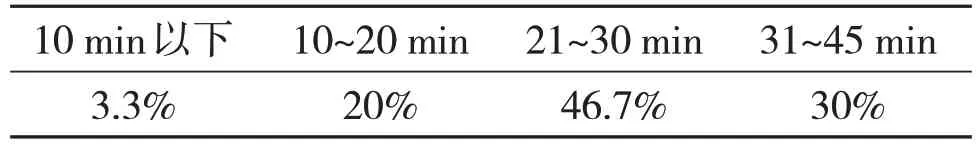

在線課堂教學時間一般為45 min。課堂講授時間在10 min 以下的占3.3%,10~20 min 的占20%,21~30 min 的占46.7%,31~45 min 的占30%,具體見表8。與在學校授課的方式基本上相同。但是,由于疫情期間采用在線教學的方式,課堂畫像的選擇較為多元化,導致個性化答疑、在線測試、彈幕等新興的互動方式呈現爆發式利用,有效促進了在線教學的課堂效果[6]。

表8 在線教學課堂講授時間

4.1.6 在線教學效果的評價

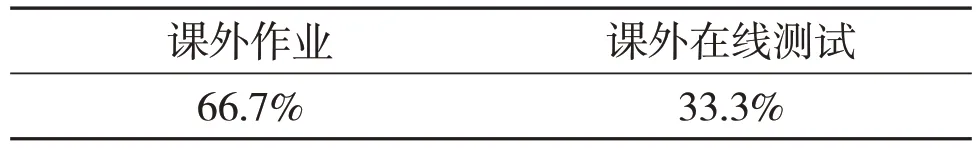

疫情期間,在線教學的教學效果的評價主要依靠課外作業、課堂測試等方式來進行評價。調查結果見表9,職業院校教師在線教學效果評價依靠課外作業的占66.7%,采用課外在線測試的占33.3%。可以看出,疫情期間在線教學效果的評價受技術手段的限制,無法及時進行課堂測試。課外作業的批閱,也由于只能拍照上傳作業,直接影響了在線課堂教學的效果。

表9 在線教學效果的評價

4.1.7 在線教學的優缺點

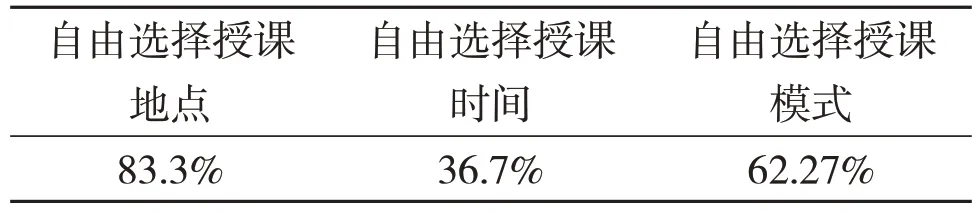

對于在線教學的優點具體見表10,83.3%的教師認為可以“自由選擇授課地點”,36.7%的教師認為可以“自由選擇授課時間”,62.27%認為可以“自由選擇授課模式”。由于在線教學突破了傳統的授課時空的限制,不在局限于固定的場所、固定的時間、固定的教師,可以進行多元化的選擇,可以有效促進學習方式的轉變,具有深遠的影響。

表10 在線教學的優點

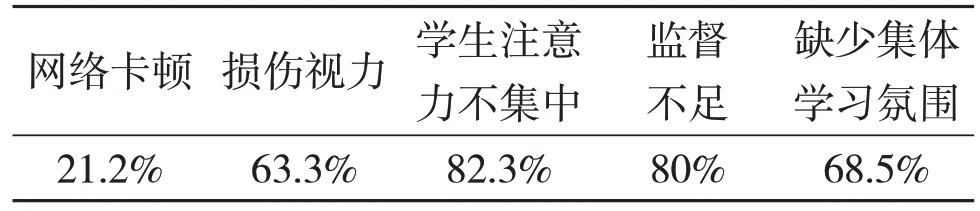

對于在線教學的缺點,如表11所示,21.2%的學生認為是“網絡卡頓”,63.3%的學生認為是損傷視力,82.3%的學生認為是“學生注意力不集中”,80%的學生認為是“監督不足”,68.5%的學生認為是“缺少集體學習的氛圍”。可見,在線教學由于學生面對屏幕,手機、電腦上的誘惑較多,容易造成學生的注意力不集中,是最主要的缺點。缺少有效的監督、缺少集體學習的氛圍、損傷視力也是在線教學的主要缺點之一。

表11 在線教學的缺點

4.2 疫情期間高職院校在線教學取得的寶貴經驗

4.2.1 在線教學理念新穎,支持率較高

大規模在線教學,有效更新了高職院校教師的教育教學理念,正在由“教師為中心”向“學生為中心”轉變。在線教學要求教師做學生學習的設計者、促進者、提高者,教育教學活動緊緊圍繞“學生的學”做文章,“一切為了學生的學,為了一切學生的學。”學生的學習,由初級的知識儲備向高階的知識應用轉向,更加注重培養學生“提出問題、分析問題、解決問題”的能力和職業核心素養。社會各界對于在線教學的支持率較高,很多家長努力地為孩子創造學習的軟硬件環境,形成了支持在線教學的良好社會氛圍。

4.2.2 在線教學模式多樣,認同感較強

新冠肺炎疫情期間,高職院校在線教學模式多樣,采取同步在線教學模式的占73.3%。在線直播教學模式顛覆了傳統的異步在線教學理念,有效實踐了在線教學模式的創新,能夠對學生產生一對一的學習體驗,彌補在線教學集體學習氛圍不強的遺憾,增強在線學習的效果。

大規模在線教學的開展,雖然是因為新冠肺炎疫情期間采取的權宜之計,存在某些細節方面的不足,但是在線教育也有線下教學難以媲美的優勢。在線教學可以突破時間、空間、場地的限制,促進優質教育資源的傳播,實現教育公平[7]。

4.2.3 在線教學重塑了教與學的關系

“以教定學、以教促學”是傳統的線下教學的教與學的關系,強調教師的“教”,突出“教”的引導力。新冠肺炎期間實施的大規模在線教學,更加強調“以學定教、以學促教”,教與學的關系,發生了翻天覆地的變化。在線教學平臺能更加精準地反映學生的學習過程,可視化分析學生的學習效果,實施精確的評價,客觀反映學生的知識漏洞和學習短板,為后續的教學設計提供參考。

4.3 疫情期間高職院校在線教學存在的主要問題

4.3.1 教師信息化素養較低

調查顯示,參加過在線教學培訓的教師僅僅只有33.3%,很多教師未接觸過任何信息化教學方面的培訓。新冠肺炎疫情的爆發,給正常的教育教學工作帶來了巨大的挑戰,在線教學成為了學校教育的必然選擇。“互聯網+教育”的教學生態在職業院校的普及率還較低,大多數教師依然采用的是傳統的教學模式,“PPT+粉筆”大行其道,信息化技術對教學的輔助功能未得到有效的利用。在大數據、云平臺、5G 技術日益成熟的今天,很多高職院校的教師還缺乏新技術的應用能力。運用Office、PS、思維導圖、格式工廠、喀秋莎等軟件對文本、圖片、聲音、視頻等資源進行加工的能力不足,對學習通、雨課堂、SPOC等教學平臺的應用不夠熟練,無法對教學進行全方位、全過程、全員的監控,無法對在線教學過程進行可視化的分析,不能熟練地運用信息化技術促進教育教學活動的提高。

4.3.2 在線教學的實際效果不理想

調查發現,疫情期間82.3%學生存在在線教學“注意力不集中”的情況,80%的學生的在線學習“缺乏監督”,68.5%的學生認為“缺少集體學習的氛圍”,在線教學并未到理想的效果。導致在線教學不理想的原因有很多,既有“網絡卡頓”的原因,也有“平臺功能不完善”的原因,更有“師生、生生互動不充分”的原因。未來,為了進一步提高在線教學的實效,需要從硬件、軟件、教師素養等多個角度進行改進,而不能因為在線教育的不完美,而反對在線教育,拋棄在線教育。教育新基建,需要構建“教育+5G”“教育+互聯網”的教育新生態,循序漸進,循環迭代,提高在線教育的質量,建立適應新時代的在線教育體系。

4.3.3 在線教學硬件資源不足,平臺應用不熟悉

由于新冠肺炎疫情來勢突然,只有19.6%的學生可以使用電腦進行在線學習。70%的學生只能采用手機終端來進行學習,運用手機來進行學習存在兩個明顯的缺陷:一是手機的屏幕較小,文字操作和視頻播放格式功能有限,不利于學生利用網絡資源;二是手機攜帶方便,便于移動,自控力較差的學生缺乏集體學習的氛圍,在線學習效果較差。

疫情的突然出現,愈加凸顯了在線學習平臺建設的緊迫性。很多師生都是第一次接觸在線教學平臺,沒有系統地學習過平臺的操作方法,對平臺的功能與應用不熟練,導致簽到不及時、沒有聲音、圖片卡頓、舉手回答問題不及時響應等現象頻發,不僅嚴重影響了在線教學的效果,而且還影響到“教與學的互動”,出現師生互動隔閡。

4.4 后疫情時期高職院校在線教學的啟示及建議

4.4.1 促進線上線下混合式教學的融合,提高教學效果

在新冠肺炎疫情爆發之前,在線教育屬于新生事物,各方反應褒貶不一,是否采用在線教學模式也屬于“選擇動作”。新冠肺炎疫情的出現,使“選擇動作”變成了“規定動作”,無論你以前是否接受在線教學,是否熟悉在線教學,都必須面對開展“大規模在線教學”的現實。疫情之前,國家層面不斷地出臺了一系列政策推動在線教學的實施,學校層面也積極響應國家的號召,但是教師層面卻一直不溫不火,實施緩慢。

后疫情時代,“在線教學與線下教學”的融合將成為教育的新常態。線上線下混合式教學將迎來井噴的時代,線上教學與線下教學將取長補短,有機融合,教育教學質量和效率將得到明顯的提升。

4.4.2 豐富在線教學資源,優化線上線下教學模式

開放的網絡空間,是在線教學的基礎。它不但為教學資源的拓展提供了生存空間,也為教師的教學設計提供了重要支撐。疫情期間,“在線教學主要采用同步在線教學和異步在線教學兩種模式,每種模式都有自己的優點,但也有自己的缺點。[5]”在線教學的過程中,依托網絡上已有的教學資源,極大地豐富了在線教學的趣味性,通過彈幕、提問舉手等形式,促進了學生的參與度,增加了課程的互動性。

新時代,呼喚新的教學模式。隨著大數據、5G、物聯網、人工智能、區塊鏈等新技術的應用,必然會對教學模式產生推動作用,也必然會產生更具互相性的線上線下教學新模式,驅動學生的學習效果更加有深度。

4.4.3 拓展教育教學場景,轉變社會學習生活行為

隨著移動互聯網和人工智能的大發展,在線教學將得到越來越廣泛的應用。新冠肺炎疫情發生以來,同步視頻直播教學不僅在學校教學中得到了大規模的使用,而且已經擴展到了生活的方方面面,成為社會生活中常見的一種學習和工作場景[7]。居家辦公、視頻會議、在線看病等新型學習、生活行為正在成為常態,深刻的改變著我們社會學習、生活行為,也深刻地改變著世界。