急性腦梗死患者溶栓治療中TEG 動態監測與D?二聚體、血小板聚集率及脂蛋白a 的相關性分析

徐宗琴,廖海平

急性腦梗死(acute cerebral infarction,ACI)屬于臨床常見的缺血性腦血管病癥,其誘導機制為脂質斑塊等脫落誘發血小板活化,觸動ACI 患者機體出現凝血反應,從而導致血栓形成、腦動脈狹窄或閉塞、凝血與纖溶系統失衡[1]。當前臨床二級預防ACI 主要通過抗血小板凝集,但因對治療期間相關藥物的有效性監測不足,致使藥物用量不足或過多,增加不良事件發生率。血栓彈力圖(thromboela?stogram,TEG)是一種動態監測凝血功能的平臺,通過模擬人體凝血-纖溶過程,可全面、有效判斷患者的凝血-纖溶異常變化情況[2]。D?二聚體(D?Dimer,D?D)屬于血漿纖維蛋白原(fibrinogen,FIB)交聯產物,能客觀評價凝血-纖溶系統的功能狀況;血小板聚集是血小板活化后的關鍵環節,更是血小板的主要功能之一;脂蛋白a(lipoprotein a,LPa)能阻止血管內血塊溶解,具有促進動脈粥樣硬化形成的作用[3]。因此,本研究動態監測ACI 患者治療期間的TEG 指標,分析血小板聚集率、D?D 及LPa 水平,并進一步探究TEG 指標與后三者的相關性,旨在為ACI 患者的病情治療與預后提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2018 年11 月至2020 年10 月于南部戰區總醫院就診并治療的60 例ACI 患者作為觀察組,同期選取于該院接受健康體檢的60 例健康者作為對照組。

納入標準:(1)符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南》2018 年版中的ACI 相關診斷標準[4];(2)經顱腦CT 或MRI檢查確診為急性腦梗死;(3)ACI 屬于首次發病,且發病時間為6 h 之內;(4)患者及其家屬對研究知情同意,并簽署書面同意書。排除標準:(1)伴有其他顱內病癥,如嚴重梗死后出血或心源性腦梗死;(2)入組前行抗凝、抗纖及溶栓等治療;(3)合并有凝血功能障礙的疾病(如風濕免疫病、狼瘡、肝病、腎病);(4)伴有精神異常、昏迷、認知障礙;(5)其他可能對血液功能產生影響的藥物性因素,比如發病前長期服用抗癲癇藥物以及既往有血液病等;(6)靜脈溶栓后出現較嚴重的并發癥;(7)臨床資料不完整。觀察組中男38 例(63.33%)、女22 例(36.67%),年齡50~73 歲[(61.83±4.81)歲],發病時間(3.36 ± 0.29)h。對照組中男39 例(65.00%)、女21 例(35.00%),年齡48~75 歲[(61.52 ± 4.26)歲]。2 組平均年齡、性別比例比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 ACI 患者入院常規治療 ACI 患者通過綠色通道入院,經顱腦CT 等確診,同時行血脂調節,采用阿替普酶(rt?PA)等靜脈溶栓,抗穩定斑塊凝集,監測血壓及血糖,一旦異常需對癥處置,行補液、吸氧及水電解質平衡維持等[5]。

1.2.2 TEG、PAgT、D?D 及LPa 檢查 2 組均行TEG、PAgT、D?D 及LPa 檢查。(1)TEG 指標動態檢測。清晨空腹采集外周靜脈血6 ml,將其置于含3.2% 枸櫞酸鈉的抗凝管中,靜置2 h,后行血栓彈力圖儀(美國Haemoscope 公司,型號:TEG?5000)檢查,配套的標準試劑為高嶺土(Kaolin)。2 組待檢血樣均使用TEG?5000 自動檢測各指標,檢測過程中如測出血栓最大強度或硬度,應自動描記30 min 后停機。TEG檢測指標:凝血反應時間(R)、血凝塊形成時間(K)、血凝塊形成速率(α角)、最大血凝塊強度(MA)、凝血系數(CI)。其中CI值正常值范圍為-3~+3,CI值<-3 表示血液低凝,>+3表示血液高凝。(2)PAgT 檢測。清晨空腹采集外周靜脈血3 ml,放置于含3.2% 枸櫞酸鈉的抗凝管中,后在其中加入誘導劑(0.5 mg/L 花生四烯酸、10μmol/L 二磷酸腺苷),使用美國海倫娜ACT ALYKE 即時凝血分析儀,以濁度測定法檢測PAgT。血小板聚集儀由Chrono?log 公司提供,配套的誘導劑由北京安諾倫生物科技有限公司提供。(3)D?D 及LPa 水平檢測。清晨空腹采集外周靜脈血1.8 ml,將其放置在干燥管中,于室溫下行離心機離心,轉速3 000 r/min,離心半徑10 cm,時間10 min,后獲取血漿與血清。檢測血漿D?D水平,使用stago STA 全自動凝血分析儀,以膠乳免疫比濁法及配套試劑盒(STA?LiatestD?Di 試劑盒)檢測;檢測血清LPa水平,采用羅氏C702 生化分析儀及其配套的封閉試劑檢測。

1.3 觀察指標

(1)TEG 指標水平。TEG 指標主要包括R值、K值、α角、MA值及CI值。評價時間為溶栓前、溶栓后3 h。(2)PAgT、D?D 及LPa 水平。統計ACI 患者溶栓前、溶栓后3 h的上述指標數據。(3)TEG 指標與PAgT、D?D 及LPa 相關性。分析ACI 患者的TEG 指標與PAgT、D?D 及LPa 水平的相關性。

1.4 統計學處理

應用統計軟件SPSS 22.0 處理所得數據,正態分布的TEG 指標、PAgT、D?D 及LPa 水平以±s表示,2 組間比較采用獨立樣本t檢驗;非正態分布的連續變量資料以中位數與四分位距[M(P25,P75)]表示,采用Mann?Whitney 秩和檢驗;TEG 指標與PAgT、D?D 及LPa 水平的相關性采用Pear?son 分析。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

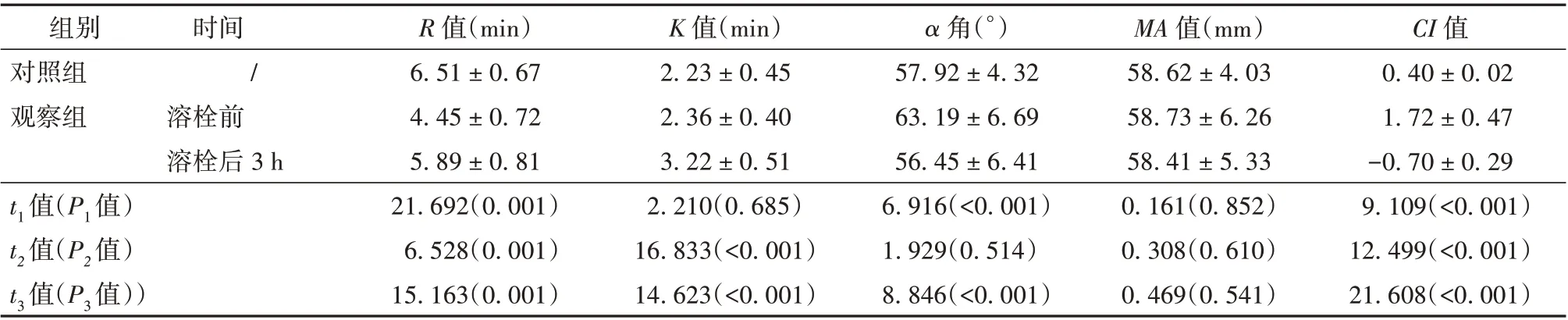

2.1 對照組與觀察組患者的TEG 指標水平比較

經分析,觀察組患者溶栓前TEG 指標R值小于對照組,而α角、CI值大于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),提示ACI 患者溶栓之前血液處在相對高凝的狀態;觀察組患者溶栓后3 h TEG 指標K值高于對照組,而CI值低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),提示ACI 患者溶栓后血液逐步轉為相對低凝的狀態;觀察組溶栓后3 h 較溶栓前TEG 指標R值與K值明顯增大,而α角、CI值明顯減小,差異具有統計學意義(P<0.05),提示ACI 患者溶栓后血液呈低凝方向變化,高凝狀態被糾正。見表1。

表1 對照組與觀察組患者的TEG 指標水平比較(± s,n=60)

表1 對照組與觀察組患者的TEG 指標水平比較(± s,n=60)

注:t1,P1 為對照組與觀察組溶栓前,t2,P2 為對照組與觀察組溶栓后3 h,t3,P3 為觀察組溶栓前與溶栓后3 h;TEG 為血栓彈力圖,R 為凝血反應時間,K 為血凝塊形成時間,α 角為血凝塊形成速率,MA 為最大血凝塊強度,CI 為凝血系數

CI 值0.40±0.02 1.72±0.47-0.70±0.29 9.109(<0.001)12.499(<0.001)21.608(<0.001)組別對照組觀察組時間/溶栓前溶栓后3 h t1 值(P1 值)t2 值(P2 值)t3 值(P3 值))R 值(min)6.51±0.67 4.45±0.72 5.89±0.81 21.692(0.001)6.528(0.001)15.163(0.001)K 值(min)2.23±0.45 2.36±0.40 3.22±0.51 2.210(0.685)16.833(<0.001)14.623(<0.001)α 角(°)57.92±4.32 63.19±6.69 56.45±6.41 6.916(<0.001)1.929(0.514)8.846(<0.001)MA 值(mm)58.62±4.03 58.73±6.26 58.41±5.33 0.161(0.852)0.308(0.610)0.469(0.541)

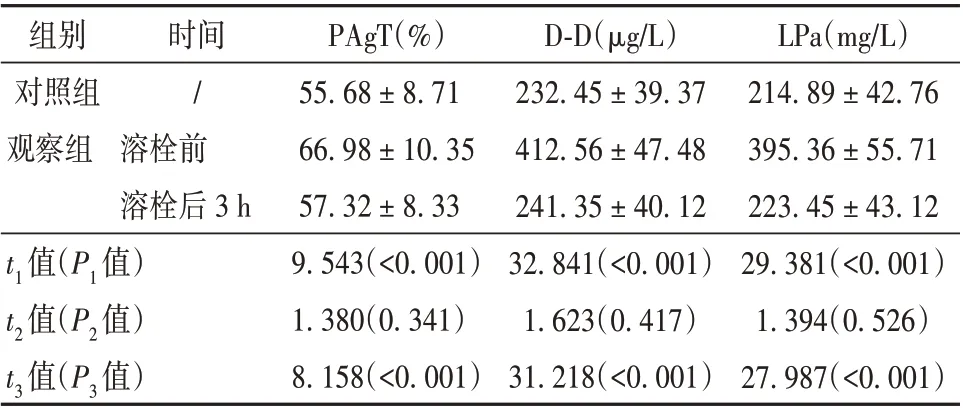

2.2 對照組與觀察組患者的PAgT、D?D 及LPa 水平比較

經分析,觀察組患者溶栓前PAgT、D?D、LPa 水平均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組患者溶栓后3 h PAgT、D?D、LPa 水平與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者溶栓后3 h 較溶栓前PAgT、D?D、LPa水平明顯減小,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 對照組與觀察組PAgT、D?D 及LPa 水平比較(± s)

表2 對照組與觀察組PAgT、D?D 及LPa 水平比較(± s)

注:t1,P1 為對照組與觀察組溶栓前,t2,P2 為對照組與觀察組溶栓后3 h,t3,P3 為觀察組溶栓前與溶栓后3 h;PAgT 為血小板聚集率,D?D 為D?二聚體,LPa 為脂蛋白a

LPa(mg/L)214.89±42.76 395.36±55.71 223.45±43.12 29.381(<0.001)1.394(0.526)27.987(<0.001)組別對照組觀察組時間/溶栓前溶栓后3 h t1 值(P1 值)t2 值(P2 值)t3 值(P3 值)PAgT(%)55.68±8.71 66.98±10.35 57.32±8.33 9.543(<0.001)1.380(0.341)8.158(<0.001)D?D(μg/L)232.45±39.37 412.56±47.48 241.35±40.12 32.841(<0.001)1.623(0.417)31.218(<0.001)

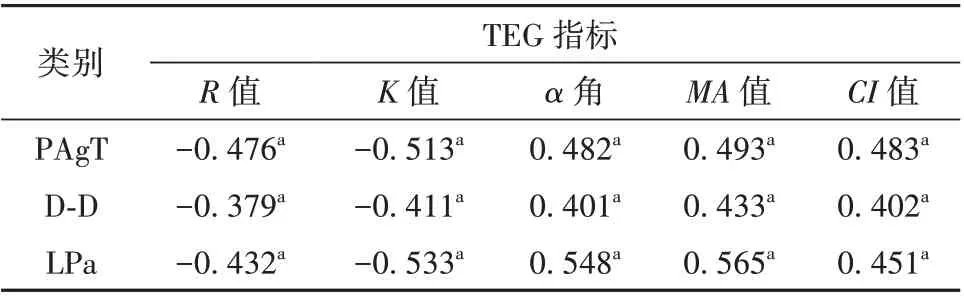

2.3 ACI 患者TEG 指標與PAgT、D?D 及LPa 水平的相關性

相關性分析顯示,ACI 患者TEG 指標中R值、K值與PAgT、D?D 及LPa 水平均呈負相關,而α角、MA值、CI值與PAgT、D?D 及LPa 水平均呈正相關(P<0.05)。見表3。

表3 ACI 患者TEG 指標與PAgT、D?D 及LPa 水平的相關性分析(r)

3 討論

ACI 急性發作期主要臨床表現為血液處于高凝狀態,病理改變原因為血栓形成、凝血-纖溶系統失衡[6-7]。既往臨床通過評價ACI 患者血小板功能性、活化狀態預測血小板血栓的形成風險,指標包含PAgT、D?D 水平等,雖能為ACI 診斷、治療及預防評價提供一定依據,但仍然無法真正反映ACI 患者機體中凝血平衡情況[8-9]。TEG 監測血栓的原理為鑒于最終凝血結果是形成血細胞凝結塊,通過分析血細胞凝結塊的相關物理性質,來判斷患者凝血功能是否正常[10-11]。因此,本研究通過分析ACI 患者溶栓期間TEG 指標,檢測PAgT、D?D 及LPa 水平,探究ACI 患者TEG 指標與PAgT、D?D 及LPa 水平的相關性,為臨床診斷提供依據。

TEG 以圖形方式顯示指標數據,能完整地監測ACI 患者的凝血狀態,即監測凝血開始到形成血凝塊、纖維蛋白溶解,通過20 個國際標準化指標描述ACI 患者凝血全過程,其中主要指標為5 個,即R值、K值、α角、MA值及CI值[12-13]。本研究結果顯示,觀察組患者溶栓前TEG 指標α角、CI值及PAgT、D?D、LPa 水平均大于對照組,而R值小于對照組(P<0.05);觀察組患者溶栓后3 h TEG 指標K值高于對照組,而CI值低于對照組(P<0.05);觀察組患者溶栓后3 h PAgT、D?D、LPa 水平與對照組比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者溶栓后3 h 較溶栓前TEG 指標R值與K值明顯增大,而α角、CI值及PAgT、D?D、LPa 水平均明顯減小(P<0.05),與林就孟等[14]研究結果近似。表明ACI 患者溶栓之前血液處在相對高凝狀態,溶栓后逐步轉為相對低凝的狀態,高凝狀態被糾正;患者溶栓前體內血小板處在過度活化狀態,血液處在相對高凝狀態,且LPa 升高會通過脂質代謝途經促進動脈硬化形成,或者會通過干擾纖溶系統促使血栓形成。相關性分析發現,ACI 患者TEG 指標中R值、K值與PAgT、D?D 及LPa 水平均呈負相關,而α角、MA值、CI值與PAgT、D?D 及LPa 水平均呈正相關(P<0.05),表明TEG指標可用于ACI 患者病情的診斷,能直觀反映患者機體中凝血-纖溶平衡情況。TEG 指標中R值會因患者血液處于高凝狀態而縮短,因凝血因子缺乏或抗凝劑使用而延長。K值直觀反映ACI 患者凝血的動力狀態,會因抗凝劑的使用對FIB、血小板功能造成影響而延長,因高凝血液狀態而縮短。α角主要評估血細胞凝結塊強度達到某一程度時的速率,與K值密切相關,但α角不局限于極低凝狀態,相較于K值在反映血小板功能、FIB 方面更全面,因而ACI 患者血小板功能、FIB 處于過度活化狀態,血液黏滯度升高,α角會降低。MA值反映血小板、FIB 的質量與數量,其中評價血小板的作用性高于FIB,MA值會隨ACI 患者梗死面積的增大而升高。CI值是評價整個凝血過程的重要指標,ACI 患者血液處于高凝狀態,會增加FIB、血小板的粘附性、聚集性,從而導致其過度活化,增加血栓形成風險。D?D 是特異性反映患者機體血凝狀態、繼發性纖溶的指標,而ACI 患者溶栓前機體中繼發性纖溶活性升高,導致纖溶酶水平相對降低,從而致使D?D 水平升高。脂蛋白a 升高是動脈粥樣硬化發病的獨立危險因素之一,研究發現在動脈粥樣硬化斑塊上存在大量的LPa 分子沉淀,推測高水平LPa 會在一定機制下集聚在血管內膜上,促使動脈粥樣硬化形成。LPa 易結合寡糖類物質,被吞噬細胞、內皮細胞等吞噬后形成泡沫細胞,促使動脈粥樣硬化形成與進展;加之LPa 與纖溶酶原結構有一定相似度,但LPa 無水解酶的活性,會競爭性抑制纖溶過程,附著在血栓上不易被溶解,加重腦梗死病情,且LPa 會促進血小板活化,促進血栓形成,加重栓塞程度。相關文獻報道稱,動脈血栓的形成在很大程度上與血小板粘附、集聚性升高等密切相關,且在形成過程中血小板是重要成分,因而血小板活化作用較大[15]。血小板活化后,血小板聚集是關鍵性環節。當血小板受到活化劑作用后或粘附在血管破損處時會被活化,其膜糖蛋白(GP)Ⅱb-Ⅲa 在鈣離子參與下會顯露出纖維蛋白原的受體,一個纖維蛋白原最少可結合2 個GPⅡb-Ⅲa,從而促進血小板集聚成團,致血栓形成。因此,ACI患者TEG 指標中的R值、K值與PAgT、D?D 及LPa 呈負相關,α角、MA值、CI值與PAgT、D?D 及LPa 水平呈正相關。TEG 以圖形真實、直觀地動態反映ACI 患者血液是否處于高凝狀態,可作為評價ACI 患者凝血功能的重要敏感性指標。

綜上所述,ACI 患者治療期間TEG 動態監測能準確評估凝血狀態,經過靜脈溶栓等治療后血液高凝狀態明顯好轉,TEG 監測能有效評估患者凝血-纖溶系統的功能、血小板聚集率及脂蛋白a 水平,對評價ACI 患者溶栓治療效果及預后評價有重要意義。