耐力運動在老年維持性血液透析患者中的應用效果觀察

侯 穎

(北京市隆福醫院血透室,北京,100010)

血液透析是慢性腎衰竭患者尿毒癥期的一種最常見治療方式。維持性血液透析并不能完全取代腎臟的生理功能,患者往往存在透析不充分的現象[1]。隨著疾病進展,患者運動功能逐漸下降。為了解決這個問題,近年來針對血液透析患者開展了許多透析過程中運動的研究[2]。在專業的運動康復醫師及腎內科醫師的指導下,可以利用腳踏車這類鍛煉工具的特點,在透析過程中可以利用腳踏車類鍛煉工具進行鍛煉,再根據患者自身的肌肉耐力、運動中血壓波動情況及自身運動感覺制定適合患者肢體功能鍛煉的康復訓練方案[3]。本研究選取老年維持性血液透析患者為研究對象,觀察耐力運動對患者運動能力及相關代謝指標的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取醫院收治的老年維持性血液透析患者。入組標準:①根據《臨床診療指南-腎臟病學分冊》、《臨床技術操作規范-腎臟病學分冊》診斷為慢性腎臟病5期;②規律透析時間≥12個月;③年齡55~80歲;④能堅持在透析治療同時參與肢體康復訓練者。

將符合納入標準的30例患者按照隨機數表法分為研究組和對照組,各15例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院倫理委員會批準,患者及其家屬知情同意。

1.2 方法

兩組患者均接受隔天透析治療,治療期為42周,共計380次透析日治療。對照組透析日僅進行臥位體操鍛煉。

研究組透析日進行臥位體操聯合低強度有氧訓練(床旁康復踏車),非透析日根據患者軀體功能狀況,設計個體化運動(如抗阻運動,彈力帶、沙袋,太極拳,八段錦)。床旁康復踏車均采用主動運動模式或主被動模式。運動強度的設定依據為修訂的Borg主觀疲勞感覺評分表(RPE)。運動強度范圍設定在12~16分(患者感覺稍微有點累,但又可以輕松地與人交談,沒有精疲力竭的狀態。)同時參照運動目標心率,運動目標心率的設定參考基礎心率,采用(220-年齡-基礎心率)×運動強度+基礎心率。從50%運動強度開始(<50%小運動量,50%~75%為中運動量,>75%為大運動量。)。最初3次以尋找最佳運動強度為主,觀察每次運動中血壓、心率、血氧飽和度等[3]。治療過程中若出現明顯疲勞、與運動不相符的呼吸困難、胸痛、快速或不規則心律失常、低血壓或高血壓發作、頭痛或嗜睡、肌肉痙攣、關節疼痛等明顯不適,立即終止運動[4]。

此外,透析治療期間,通過評估患者殘余腎功能、肌酐清除率,給予針對性的康復方案。單腿平衡測試、功能性伸展測試、記時起立行走測試、閉目指鼻實驗是判定患者肌力以及平衡是否存在問題的簡捷方法[5]。針對檢測結果給予防護提示非常必要。在實施透析治療過程中,康復醫師運用平板運動測量患者最大攝氧量及代謝當量,調整運動方案。同時,給予血液透析患者飲食指導,保證血液透析患者對營養物質的均衡攝入。

1.3 觀察指標

1.3.1 運動能力評價:包括6分鐘步行試驗(6MWT)、Berg平衡量表評分和握力數值。其中Berg平衡量表用于評價受試者平衡能力,量表涵蓋14項任務,單項評分0~4分,總分0~56分,得分越高表示平衡能力越好。

1.3.2 實驗室指標:包括血紅蛋白(HGB)、白蛋白(ABL)、全段甲狀旁腺激素(iPTH)、血鈣(Ca)和磷血(PI)。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0軟件,符合正太分布的計量資料以均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t檢驗,不符合正太分布的計量資料以中位數(四分位數間距)[M(QL,QU)]表示;計量資料以百分率(%)表示,采用χ2檢驗。檢驗水準α=0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

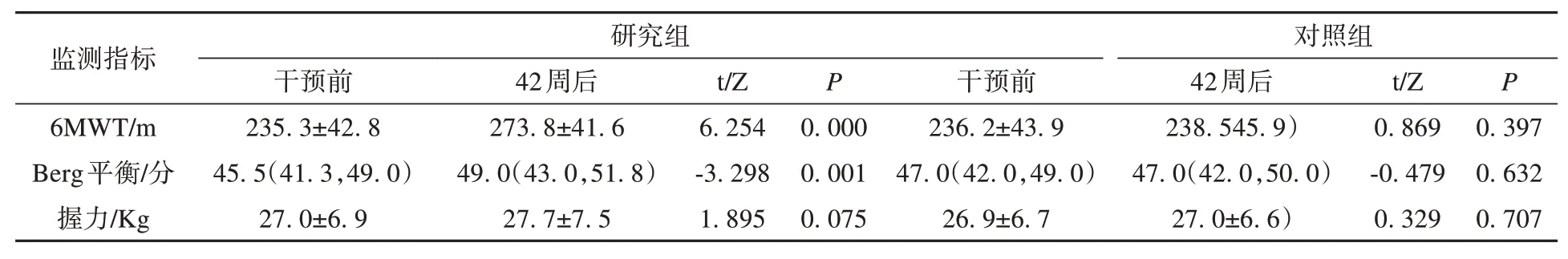

2.1 運動能力評價

42周后,研究組各項指標組內均較治療前提高,其中6MWT、Berg平衡量表評分差異有統計學意義(P<0.01);握力數值較前提高,但差異無統計學意義(P>0.05)。42周后,對照組6MWT、Berg平衡量表評分和握力數值與治療前比較,差異無統計學意義(P≥0.05)。

42周后,6MWT評分研究組較對照組提高明顯,具有統計學意義(P<0.05);Berg平衡量表評分、握力數值,研究組較對照組有所提高,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組運動能力評價

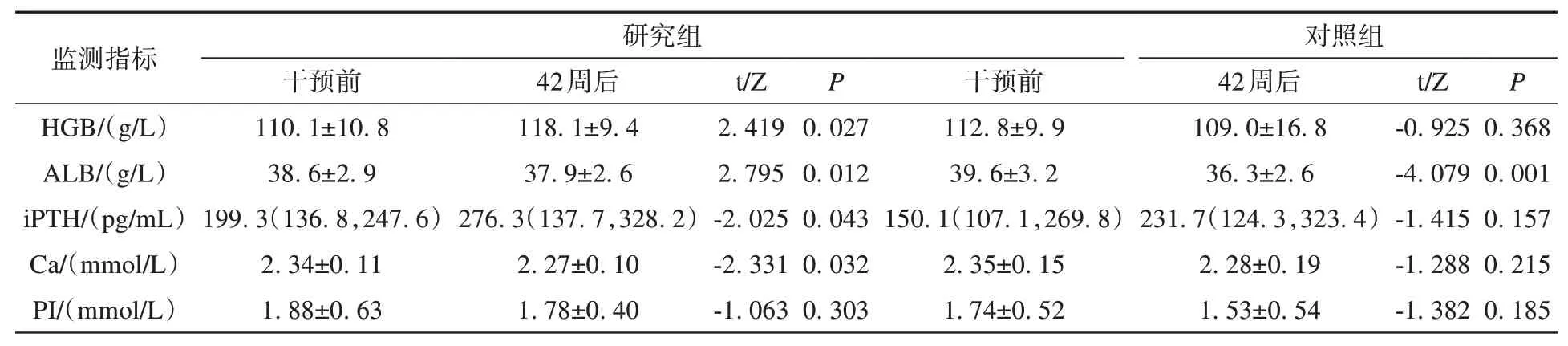

2.2 實驗室指標

42周后,研究組HGB、iPTH較治療前有所提高,ALB、Ca、PI較治療前有所下降,但差異均無統計學意義(P>0.05);42周后,對照組HGB、ALB、Ca、PI較治療前有所下降,iPTH較治療前有所升高,但差異均無統計學意義(P>0.05)。42周后,兩組HGB、ALB、iPTH、Ca、PI比較,差異無統計學意(P>0.05)。見表2。

表2 兩組實驗室指標比較

3 討論

3.1 透析患者肌肉、骨關節受損的主要原因

透析患者生理機能減退、疾病等個體因素、飲食和環境因素互相作用是導致肌肉、骨關節受損的主要原因[4]。主要危險因素包括:①跌倒綜合征:跌倒綜合征指多種感覺缺陷、前庭葉步態和平衡功能失調,以及顯性或隱匿性疾病所產生的與跌倒相關癥狀,如瞬時眩暈、心悸、胸痛、呼吸短促、失去知覺、大小便失禁等。步態特征(步高、步長、連續性、直線性、平穩性等)與透析患者跌倒的危險聯系在一起,步態和平衡紊亂者跌倒的危險性增加3倍。下肢虛弱在透析患者中非常普遍,是跌倒的較為常見的原因,下肢虛弱者跌倒的危險性可增加5倍。②疾病:透析者往往存在多種合并癥(如高血壓、糖尿病)造成患者行走不穩;部分患者合并缺血性腦病,透析治療后因頭暈、目眩,肌肉力量不足而造成跌倒傷害[6]。③感覺功能:維持性透析患者的鈣、磷結合率明顯低于正常人,肌肉力量差,中樞處理的能力下降,感覺到的信息就會簡化、削弱,反應時間會增加。如環境突然改變,估量和選擇適當的反應就會變慢,不能及時做出適宜的動作而造成肢體損傷。④飲食和環境因素:透析患者飲食控制嚴格。老年人飲食結構單一,導致缺乏足夠高質量蛋白質、鈣質,也會間接導致病人跌倒。環境因素與內在因素共同作用增加跌倒發生的危險[7]。老年人個體的機能下降,環境因素所起的作用就顯得更為重要。衛生間、房間、走廊地面光滑或者凹凸不平,家具擺設不合理,公共場所安全措施缺乏,家庭照顧不周。病室內地面破損,未懸掛防跌倒標識等。

3.2 耐力運動在血液透析患者中的應用

慢性腎功能衰竭是一種常見的慢性病,且伴隨著心血管疾病、微炎癥等并發癥,嚴重影響患者生活質量[8]。根據患者自身的肌肉耐力、運動中血壓波動情況制定個體化運動康復方案,可以對透析患者的身體功能及心理狀況產生有益的影響,可以有效改善透析患者的生活質量。

雖然運動治療能夠帶來很多益處,但是目前對于透析患者的運動治療還沒有形成規范的治療準則。隨著人們的經濟情況好轉,透析技術發展迅速,透析患者的生活質量也逐步提高[9]。透析患者也越來越關注自己的長遠健康,有部分患者經常參加一些運動訓練。不管是什么樣的運動對心臟都是一種負荷,而透析患者又多有心血管系統并發癥。接受血液透析治療至少3個月以上,且透析充分;血壓相對穩定,應控制在低于140/90 mm Hg;心功能穩定,無心力衰竭表現;血紅蛋白要達到90-100 g/L;有一定的運動能力;安靜或運動時無心絞痛癥狀發生;整體狀況比較良好。

在訓練過程中需要注意適當適度,并隨身體狀態調整鍛煉量:自我感覺好的時候運動,發熱感冒后不宜運動,至少應在完全恢復2 d后才可運動。空腹不宜運動,運動應在飯后2 h進行。要根據季節和環境調整運動,比如在過熱或過冷的情況下,應適當減少運動強度和運動時間。穿著應寬松、舒適等。運動前后注意血壓、脈搏變化。以有氧運動為主,側重于柔韌性和力量性訓練[10]。注意運動中的自我感覺,不可勉強,若有不適應立即中止。要量力而行,謹防過度。緩慢開始,循序漸進,逐步適應。運動治療同樣有其利與弊,只有認清運動療法的適應證及運用中的注意事項,才能使它發揮出更好的作用,更有利于透析患者的康復[11]。

本研究結果顯示,42周后,研究組6MWT距離較對照組提高明顯,差異有統計學意義(P<0.05);研究組Berg平衡量表評分和握力數值較對照組有所提高,但差異無統計學意義(P>0.05)。提示耐力運動對MHD患者的身體機能改善有積極的作用,從而改善透析患者的生活質量。實驗室指標方面,42周后,兩組HGB、ALB、iPTH、Ca、PI比較,差異無統計學意(P>0.05),可能是由于試驗周期過短,終止試驗后患者機體功能會在較短時間內較快將至最初水平[12],混雜因素過多以及高齡患者的衰弱狀態進展較快等因素有關,后續可進一步精細化試驗設計,以期待得到陽性結果。

隨著血液凈化技術的不斷發展,維持性血液透析已經成為終末期腎病替代治療的首選方法。根據科室患者實際病情需要及相關運動醫學專業的發展,不斷開展中醫特色護理技術、情志護理、生活起居等多個方面,根據患者的病情、癥型,制定出針對性的中醫健康指導,如患者起居、時令養生、飲食調護、情志調護、運動鍛煉等[13]。運動治療為康復醫學中常用方法,目前已被應用于維持性血液透析患者的透析治療中,運動治療對于維持性血液透析患者有著良好的應用前景[14]。運用更安全更先進的耐力運動儀器促進透析患者的肢體活動恢復,提高生活能力,增加回歸社會工作的機會,減輕社會負擔。同時,做好護理隱患評估和監控,加強耐力運動在維持性血液透析患者治療過程中的評估管理,降低不良事件的發生率,以提高患者的生活質量。此外,給予血液透析的患者飲食指導對于提高他們的生存質量非常重要,特別是保證血液透析患者對營養物質的均衡攝入十分關鍵,這也要求護理人員應逐步完善自己的專業技能,提高患者的生活質量。

利益沖突聲明:作者聲明本文無利益沖突。