柔性模板混凝土技術理論與實踐

——以何里棲地39號地塊建筑方案設計為例

關宇鑫(中國建筑設計研究院,山西 臨汾 041000)

1 柔性模板混凝土技術的價值與創新

1.1 混凝土的“材性”

自從現代混凝土發明并被廣泛使用以來,20世紀便成為混凝土的世紀,勒·柯布西耶、弗蘭克·勞埃德·萊特、路易斯·康、約翰·伍重以及后來的安藤忠雄、扎哈·哈迪德、·大衛·奇普菲爾德等建筑大師都對這種材料進行了大量的運用與發展。混凝土以其出色的材料特性,成為一種可以脫離場所、去除文化的世界性材料,無視空間與時間,可供建筑師將其塑造為任何需要的形象。隈研吾在《自然的建筑》一書中稱之為“隨意性”[1],混凝土在實際使用中成為其他材料裝飾的載體——只需按照建筑師的想法將混凝土塑造為需要的形式,在其表面附上各式各樣風格的裝飾材料即可。

因此,從材料的視覺形式上來講,混凝土是一種單一性的材料,其本身并沒有特別的形式限定。最終決定其視覺表現的往往是澆筑時由其他材料搭建的用來塑造其形狀的模板,以及成型后其表面上附著的裝飾材料,其本質是借用混凝土這種材料作為載體來表現其他材料,而混凝土本身具有的自由塑形的特點以及其獨特的硬化過程并未得到完全的體現。

1.2 柔性模板混凝土的材料創新

柔性模板一般是指使用可變性的薄膜為混凝土澆筑時提供支撐的模板材料,包括織物模板及非編織薄膜材料模板,以及其他具有特殊性質的材料。

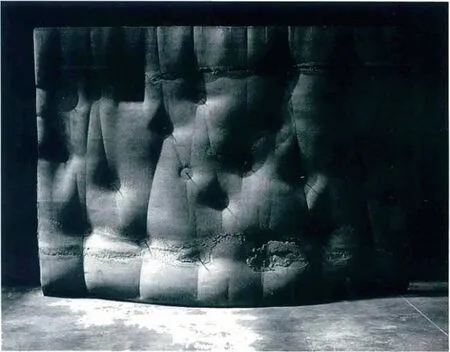

柔性模板混凝土最早是應用于工程領域的建造技術。美國工程師古斯塔夫(Gustav Lilienthal)在1899年發明了這項技術并申請了專利,詹姆士·沃勒爾(James Waller)在1934年在此基礎上對這項技術進行了發展,并在二戰期間利用柔性模板設計了50個跨度在6m~12m之間的拱殼建筑。柔性模板混凝土在此之后長期應用于工程領域,近年來,愛丁堡大學和東倫敦大學等高校正在探索柔性模板混凝土的材料潛能(圖1),其中以雷莫·佩德雷斯基(Remo Predreschi)和艾倫·錢德勒(Alan Chandler)的相關研究為主[2]。

圖1 東倫敦大學使用織物模板制造的墻

因此,柔性模板混凝土在視覺表現上的關鍵點在于模板的選用以及塑形上。在模板材料的選用上,目前已經投入使用的柔性模板有棉、聚酯纖維以及無紡布等,但無紡布在拆模時不易去除。在模板的塑形方面,一般采用鋼模板或者木模板使柔性模板達到預設的造型再進行澆筑,這樣可以減少鋼模板和木模板的用量,并且可以回收利用,降低建造的成本。

2 實證研究

2.1 項目概況

本文的實證研究以何里棲地39號地塊建筑方案設計為例。項目位于北京市朝陽區崔各莊鄉何各莊村,利用柔性模板混凝土技術在村內的一處宅基地上設計一個特色餐廳的建筑方案。從區位上來看,基地北側臨近地標紅磚美術館,東側為網紅果園餐廳,具有較強的商業氛圍。當地希望通過對村子的整體開發,將村子的中街與果園西街打造為藝術商業步行街,帶動這個地區的經濟發展。基地處于中街與果園西街的路口,具有較高的商業價值。建筑的南側和東側面向村內的主要街道,西側和北側緊鄰其他宅基地。在建筑南側街道轉角保留有一處小廣場,需要與建筑一同進行整體設計(圖2)。

圖2 建筑總平面圖

2.2 方案設計

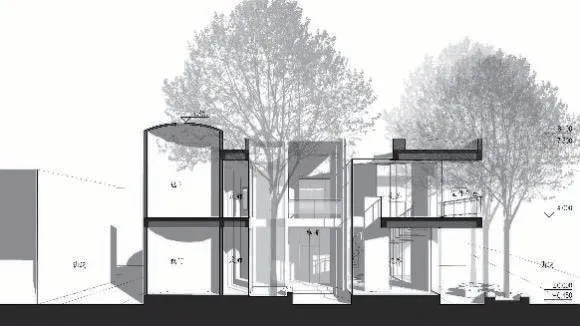

建筑的主入口面向南側的小廣場,次入口朝向果園西街。建筑功能為小型西餐廳,同時還包含一部分居住功能,以滿足經營者的需求。用地面積為398.6m2,建筑面積為568.5m2,分為兩層。其中,一層包含營業區、吧臺、包間、廚房、衛生間等功能,二層包含包間、公共就餐區以及居住等功能(圖3)。

圖3 一層平面圖

建筑結構采用混凝土框架結構(圖4),圍護結構可根據空間的不同屬性進行選擇:在北側的居室、廚房等功能要求較為明確的空間采用普通混凝土墻體,在南側的就餐區以及包間則采用柔性模板混凝土墻體提高空間的表現力,塑造獨特的空間效果,并將其延伸至南側的小廣場上,與廣場的構筑物統一進行設計,以體現柔性模板混凝土自由延展的特點。

圖4 剖透視圖

2.3 柔性模板混凝土墻體的施工方式

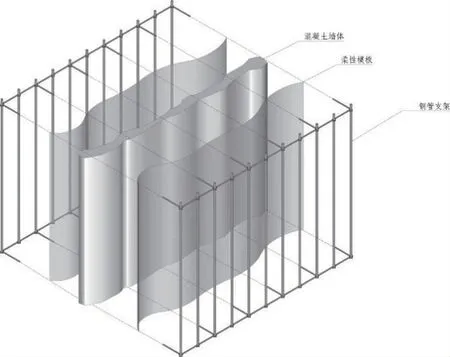

柔性模板混凝土墻體的建造方式并不復雜,為達到快速建造的目的,在施工中可采用工地常用的腳手架作為柔性模板的支撐,可按照墻體的不同彎曲方式、厚度等條件進行靈活調整(圖5)。澆筑完成后,支架仍可以進行拆解重復利用。柔性模板的材料可采用織物模板,可以靈活地塑造成各種形狀,并且能很好地承受混凝土在澆筑時的荷載。

圖5 柔性模板混凝土墻體施工方式

為確保柔性模板混凝土墻體的性能,避免墻體由于其隨機性而造成局部過薄的情況,在墻體設計中設置基準線,以對其厚度的波動范圍限定最小值,并在模具搭建時按照基準線的位置進行定位(圖6)。

圖6 模板定位圖

愛德華·福特曾經在《建筑細部》一書中提出,現代建筑的建造方式越來越層疊化[3]。出于性能上的考慮,建筑呈現出一種復層化的狀態,從而使墻體由多種材料疊加而成[4]。柔性模板混凝土墻體在建造中也可結合其他材料對其性能進行提升,如在內部加入鋼柱再進行澆筑,可提升墻體的承重能力,也可在墻體內部放入擠塑聚苯保溫板,分為內外兩層進行澆筑,提升墻體的保溫性能。

2.4 設備綜合

柔性模板混凝土形式靈活,使其易于結合各式各樣的設備管線進行整合建造,倫納德·R·貝奇曼(Bachman L.R.)在《整合建筑》一書中對設備的整合策略做出了論述,建筑必須通過建造手段解決各個構件的擺放問題,使其互相協作,并總結了三種整合策略:視覺整合、物理整合及性能整合[5]。

在視覺整合上,柔性模板混凝土墻體可利用在建造過程中自然形成凹槽與褶皺容納電氣管線,并且使設備參與到空間的表現中。在物理整合上,可將設備空間與使用空間并置,設置專門容納設備的房間,即路易斯·康所提出的服務空間與被服務空間。在性能整合上,也可通過人工控制,在柔性模板混凝土墻體內部形成空腔,結合架空地面組織設備管線,使其不參與到整體空間的表現中來,同時,墻體也可對設備起到保護作用。

2.5 模型驗證

混凝土是一種全能型的材料,可以實現建筑的結構、圍護、表面效果、防火、保溫、隔聲等諸多功能,同時,又具有較為簡單的制造工藝,僅僅需要支好模板插入鋼筋,注入混凝土,待凝固即可成型并投入使用。

為驗證材料的工藝可行性及表現效果,制作了1:1的墻體模型(圖7)。首先用鋼管作為支架,在保證墻體基本厚度的情況下,在一定范圍內隨機擺放,再使用鋼絲將其綁扎起來固定形狀。在內部墊入帆布織物柔性模板后,向內灌注調配好的混凝土,邊灌注邊攪拌,防止氣泡產生。混凝土由于自身的重量使織物模板從鋼柱之間的縫隙向外鼓起,從而將其定型。隨后靜置2d~3d,待其完全凝固后即可拆模,得到了具有豎向線條表現效果的混凝土墻體樣品。由于織物模板本身的滲透作用,樣品拆模后表面密實光滑無氣泡,視覺效果良好。

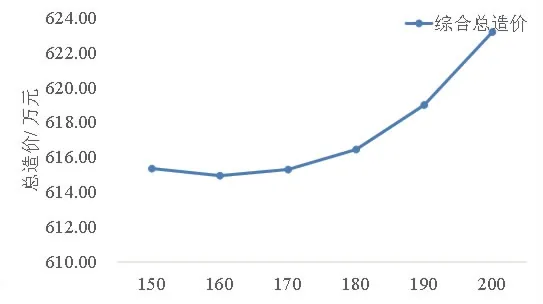

圖7 二層的造價趨勢圖

圖7 柔性模板混凝土墻體樣品制作過程

3 柔性模板混凝土材料的表現力

基于上文對于項目的分析與總結,可以看到柔性模板混凝土的材料表現力是由混凝土材料本身的特性與模板材料的特性共同塑造的,對材料表現力的研究即是基于材料作為客觀物質的物理特性和可以被人所感知的感官特性,發掘其在空間塑造上的潛力。

3.1 材料的物理特性

材料的物理特性是指材料本身作為客觀物質所體現出的可以被科學認知的屬性。混凝土本身具有易于塑形、成型后較為堅固而且耐久性強的特點,但往往受剛性模板材料的限制,在形式表達上并不自由,目前大量使用的混凝土梁柱及墻體所表現的只是混凝土在正交軸網限制下建造的結果。柔性模板混凝土由于柔性模板材料的特性使混凝土的表面更加靈活,能夠適應多樣形象塑造的需要,賦予設計更大的自由度。

經過合理設計的柔性模板混凝土,由于織物模板表面的滲透作用,可以有效提升混凝土表面的強度,減少氣泡,使其密致、堅實、均勻,明顯減少混凝土表面砂線,裂紋,抑制無機鹽、氧氣、潮氣滲透,延長混凝土使用壽命。同時,模板的重量與體積較傳統木模、鋼模大幅度減小,運輸方便,一般情況下加工也較簡單。

內藤廣在《結構設計講義》一書中提出,“建筑技術的進步史即是以最少材料創造空間的歷史”[6]。因此,柔性模板混凝土技術的特殊性還在于可以利用混凝土發泡技術,建造承重保溫隔熱一體化墻體,替代現有的“三明治”保溫構造方式,簡化墻體的施工方式,節約材料用量,為設計與施工帶來極大的便利,有利于提升施工效率。這使得柔性模板混凝土相較于普通現澆混凝土體系擁有快速建造、施工簡便等優點,在城市更新及鄉村建設中有一定的發展空間。

3.2 材料的感官特性

每種材料在使用中都具有獨特的審美體驗,勒·柯布西耶認為建造的目的就是創造煽動人情緒的氛圍,是詩意空間體驗的媒介。因此,材料的感官特性就是材料在視覺、觸覺、嗅覺等知覺層面的屬性,可以觸發人們對于敘事、情感的想象,具有一定的主觀性。材料的感官特性也可以結合具體事物的狀態,具有一定的象征意義。

柔性模板混凝土打破了人們往常對于混凝土形象的認知,在形態上具有一定的隨機性。適用于復雜截面的梁柱、殼體及立面掛板等難以采用剛性模板完成的建筑構件。這種隨機的形式結合具體承載功能的空間往往能創造出獨特的空間體驗。此外,柔性模板混凝土表面還會留下柔性模板的特殊紋理,可以根據設計的需要選擇適宜的模板材料。

4 結語

當代建筑設計既是一個復雜的信息處理過程,也是一個知識密集型的創新過程。建筑作為一個人造的物質實體,既要考慮自身物質性的表達,也要注重對技術的轉化。柔性模板混凝土是基于視覺表現對于材料工藝的改良與創新,其形式的塑造立足于建筑本體所關注的材料、技藝等方面創新。因此,在建筑的“產品化”與“商品化”的趨勢之下,以材料技藝的創新為驅動力,探討建筑學發展的可能性具有重要的意義。