寺街傳統民居建筑的表現與運用

馬建惠(上海思筑建筑規劃設計有限公司,上海 200000)

經濟飛速發展的今天,受益于地域文化的積淀和認知品位,促進了將地域文化融入建筑設計中,傳統民居作為最能反映當地地域文化的建筑類型,推動著當地建筑風格日益鮮明。

1 地域文化在建筑設計中的內涵

2002年7月,我國著名建筑大師、城市規劃專家、兩院院士吳良鏞先生第一次提出“張騫先生經營的南通堪稱中國近代第一城”的命題。南通市作為最早由國人自主建設的城市典范,其在中國近代城市發展史上具有獨特的地位,同時擁有七個中國“第一”,無愧于“中國近代第一城”。吳良鏞先生曾在2003年3月再次從中國近代城市發展史的角度深入提出:“南通是中國早期現代化的產物,是中國人基于中國理念,比較自覺地、有一定創造性地、通過較為全面的規劃、建設、經營的第一個有代表性的城市。”[1]南通市遺存著最具代表的南通傳統民居老巷子——寺街。寺街以天寧寺而得名,為目前市區內保存較為完整的明清、民國建筑院落歷史街區,記錄了南通城曾經的泱泱風華,如圖1所示。

圖1 悠長的寺街舊巷

本文以研究寺街內遺存的傳統民居建筑為契機,基于多次實地踏勘這條南北向古道的明清及民國建筑群,可一窺南通獨特地域文化的建筑內涵。探討總結,發現最市井的傳統民居也是最能反映當地地域文化特色的建筑類型。積累收集資料,通過對寺街內保存相對較好的多棟傳統民居的單戶總平布局、建筑單體構造、建筑風水運用等給予一定程度的探討,并以此為媒介,融入至當代建筑設計中。

寺街內傳統民居建筑呈現的人間煙火,斑駁老街巷的市井喧囂,將南通地域文化特色呈現出來,文化融入也使地域精神面貌完整體現,如圖2所示。

圖2 寺街內的人間煙火

有了地域文化穿入到建筑設計當中,一方面不僅僅是使用功能的實體,而是作為延續傳承的文化根脈,提升建筑本身的品質,也賦予其內在的精神面貌;另一方面,歷久彌新的地域文化展現在建筑中,是發展的必然趨勢,勾勒出地域文化輪廓,跟隨地域文化的發展軌跡,建筑也一步步體現其精神氣質。因此,合理運用地域文化的搖籃,必能孕育誕生出魅力獨特的建筑體系。

2 地域文化在建筑設計實際工程中的運用

某旅館項目位于江蘇省南通市,該旅館項目樓棟以低層為主,高度均不超24m,建筑風格定位新中式風格。建筑方案設計中充分考慮原始地形地貌,建筑組團隨地形鋪展,由東向西逐步上升高度。在承接本地特色資源及汲取當代建筑藝術所長,意蘊展現由內至外的美,使該旅館項目形成獨特有機體。

2.1 總平布局中的運用形式

旅館項目根據不同條件狀況,借鑒寺街建筑的組群式布置,將不同服務功能的單棟建筑,由單棟串聯成組,由組拼接成群落,分層次將建筑布置到有限的地塊中。根據寺街民居建筑群特征歸納,將平面布局分為三種基本形式:一字形、半圍合形、圍合形。

一字形:平面橫向開間拼接。傳統民居較常見為三間一組。此布局與南通地域氣候有直接聯系,南通冬季潮濕,夏季多雨,一字形具有散熱通風及日照充分的優勢;賓館客房部分按此形制為坐北朝南,開間橫向一字拼接,有利于采光、通風及土地利用最大化。

半圍合形:客房樓棟之間采用南通地區傳統建筑的“火巷”相貫通。客房樓棟通過各自獨立的電梯候梯廳與“火巷”相通,“火巷”又與前后樓棟相串聯,每兩棟客房樓與“火巷”在空間上形成帶開口的場地,為半圍合式。此組合一方面改善入住環境,避免入住過程中的日曬雨淋,提升入住體驗;另一方面,此類單向性半圍合的景觀,為室內營造出較好的視域層次。多棟客房樓遞進排列,由兩面房屋一面“火巷”形成半圍合院落構成院落的規律美。

圍合形:從研究寺街民居建筑群時,處處體現南通本土居民受“吳越文化”及“齊魯文化”的雙重影響,使南通建筑風格既有北雄又具南秀,形成自己獨特的建筑布置格局“一進一堂”。“一進一堂”為與地域形態相匹配的大面寬小進深圍合式院落,區別于北方建筑的厚重、南方建筑婉約,南通傳統居民建筑院落是不同文化交融的獨特存在。

旅館項目設計也按此規制,南為主迎賓樓、西側餐飲樓、東側及北側均為客房樓,四面圍合成一片下沉式庭院,整體外實內虛。同時下沉式庭院入口采用了古老的“鑰匙門”,及入口通道在平面形態上宛如鑰匙。下沉式庭院內設置無邊際室外游泳池、咖啡廳、書屋、綠植等休閑娛樂之所。配套設施可謂“麻雀雖小,五臟俱全”,雖然視域范圍有限,但圍合成具隱蔽的院落,可以形成空間疏密有致。

2.2 寺街民居建筑元素運用

2.2.1 對寺街民居建筑元素提煉總結

對寺街民居建筑元素的提煉總結,再結合運用到實際工程中,這是一種靈活的設計手法。并不是元素的堆砌。在創造過程中提煉出南通傳統民居廳堂明間的“凹進成廊”元素,如圖3所示。

圖3 寺街建筑入口處“凹進成廊”

運用到單體建筑入口處凹進形成廊道,展現了南通傳統建筑特殊構造,不僅僅解決使用功能其各入口的獨立隱秘,從整體交通流線上的相互攪擾,避免了作無謂的設計或獨特性而改變房間的原本的基礎功能。凹廊形成的過渡空間及樓棟的幾進幾堂,含蓄內斂地展現意識形態之美。同時從地理學上,南通屬海洋性氣候,作為氣象災害頻發區,這種特有內凹空間,能起到緩沖作用抵御侵襲,使旅館入住體驗得到全面提升,是充滿氛圍感的家。

2.2.2 建筑元素仿制運用

在滿足建筑本質的堅固、實用的基礎上,地域特色也絲絲縷縷地滲透在建筑屋面、建筑色彩、建筑材質等的裝飾細節上。

(1)從寺街建筑群歸納屋頂形式,民居通常為硬山頂,僅寺街內天寧寺為歇山頂。常見屋面采用南通傳統人字坡,體量較為低緩柔和,檐口無起翹,屋面鋪設小青瓦,瓦與瓦緊密相扣,行列分明遮蔽風雨的同時起保溫隔熱的作用,是節能減排的有效措施,如圖4所示。

圖4 寺街建筑屋檐

在建筑形態細部處理上,建筑造型古樸,屋面采用南通傳統人字坡硬山頂,起翹的屋檐舒展對稱。整體平立面無缺角,僅入口處造型采用明間內凹,提高建筑立體感。具有一定的江南風情,又展現當地建筑特色。融合一體為整個環境增添特色,建筑構造手法演繹了“完型就是基本的立體”。屋脊按砌筑方式可分實心脊和鏤空花脊兩種。因南通為沿海區域,時有龍卷風、臺風侵襲,屋脊起翹較江南地區平緩,類似扁擔。正脊兩頭雌毛脊起翹,配以舒展對稱,中段屋脊坡度平緩,兩端及正中間多配脊飾。旅館項目屋面設計已仿制運用此特色,結合屋面避雷設施,翼角微微向上起翹,兩端不外擴,與山墻平齊,整體追求含蓄內斂的地域文化特色。同時將原檐口的出檐封板演變為外挑檐溝,有利于雨水回收利用,亦為綠色建筑的控制細節。

(2)寺街民居建筑一般為三段式,灰黑色的瓦屋面,大面積的白色墻面,青灰色外墻腳形成鮮明的建筑形象。在寺街建筑群歸納立面造型及立面肌理同時,跳脫出傳統建筑的單一視角。從自然環境光照射及人工環境光映射,從反射產生的不同視覺效果,將傳統建筑色彩附著運用于新建項目中,使此新建項目有了自己的主色基調,運用青、白、灰的色彩組合,從橫向單一色彩劃分色塊,到縱向復合色彩的體量穿插,使整個建筑有了濃郁的地域特色,將南通地區的建筑質樸內涵彰顯得淋漓盡致。同時大面積的白色墻面與約100mm高的青灰色外墻腳的大比例視覺沖擊,可以美化建筑視覺形體。建筑色彩作為重要因素的通盤考慮,用灰黑色的仿古瓦屋面,以白色細粒真石漆墻面相襯托,讓建筑不是獨立在環境之外,立面造型順應環境。充分考慮南通當地的獨特的審美要求,結合運用傳統建筑的主色調,將新建項目建筑色彩作為本地區域傳統建筑特征的延伸,協調建筑色彩與城市整體固有基調的和諧統一,如圖5所示。

圖5 寺街建筑色彩

2.2.3 建筑元素尋求突破

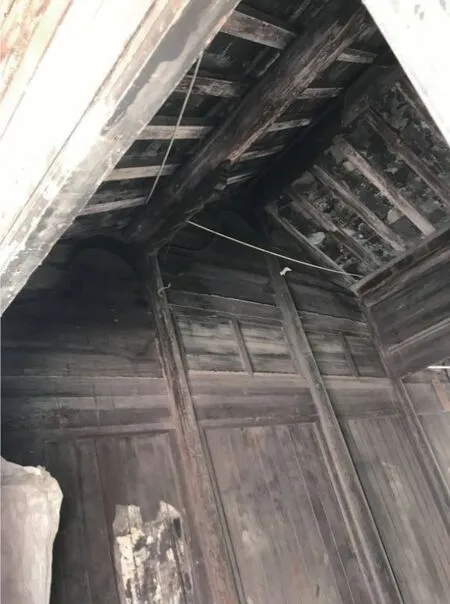

在建筑設計材料方面,作為四大建筑材料之一的木材,傳統建筑多采用梁柱式木結構。在南通寺街現存的民居建筑中木梁架、木柱、木門窗等為建筑的維護結構清晰可見,如圖6圖和7所示。

圖6 寺街建筑木門窗

圖7 寺街建筑木梁架

充分利用了木材的優勢,木材的運用從其結構實用性及藝術美觀性都是不可或缺的部分。現行建筑設計國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第11章木結構建筑,關于木結構的運用仍然作為一個重要篇章。由于木材自身無法避免的短板,即使經過全面工藝處理依然無法解決其自身可燃性、易腐、易蛀蝕的缺點,而實際工程設計中,木元素以其裝飾構圖多于其實用功能。不再因為木材本身的局限性而作無畏的設計,跳脫其自身約束,探索其他體驗的設計。突破的采用玻璃幕墻、網架結構,不銹鋼穿孔板等現代化工業材料,選取吉祥寓意的“萬字符”“福祿壽喜”的運用其中,材料運用的沖突與傳統紋樣的和諧并存,并且加以創新,從而達到理想的效果。

3 結語

綜上所述,通過對寺街遺存民居建筑理性分析,對南通傳統建筑有了最基礎的空間及形態認知。在對以南通傳統建筑形式為載體地域文化有了初步讀解,以延續地域文化的傳承與發展為目標,虛化其形式,強調其意境。

一方面,基于對寺街民居建筑初步研究為出發點,實現建筑設計在實際工程中的多重運用及融合,促進地域文化的兼容并蓄。另一方面,建筑設計工作者應當從政治、經濟、文化等多方面實踐摸索到建筑設計滲透地域文化的必要性,直接或間接的借鑒傳統建筑的精髓,轉化為鮮明的建筑符號。在繼承斑駁歷史中求發展,提高當代建筑的內涵,為地域文化的發展奠定堅實的基礎。