高中物理實驗深度復習路徑研究

張嘉弘

浙江省海寧市第一中學,浙江 嘉興 314400

高中物理實驗是全面反映學生物理核心素養的主要載體,也是浙江物理選考的重要組成部分。實驗板塊作為學生在物理選考中必爭的戰略主陣地,在實際教學中投入了大量的精力。但在高三復習后階段,很多學生沒有達到實驗板塊學業質量水平的相應要求,即科學探究素養水平不達標,主要表現為以下三個方面:第一,學生在聽講組合型實驗試題的分析中,對不同實驗的組合不能有效區分和聯系,缺乏完整的實驗知識體系;第二,無論是學生間的橫向比較,還是個別學生的自我縱向比較,學生對每個實驗環節的掌握程度有較大差異,缺乏扎實的問題解決能力;第三,在平時單獨輔導面批時,學生對實驗的理解和對自己的評估出現偏差,缺乏準確的自我認知。

通過長期的高三教學經驗、對教材的研究以及對師生的采訪調查,從板塊架構、實際教學和學習評價三個層面對此問題分析總結如下:

首先,是板塊架構碎片化。不同版本的物理教材都是以顯性的物理學知識結構編寫的,而學生實驗往往穿插于教材各部分,用于輔助物理教學。因此,實驗教學的體系具有一定的隱蔽性,呈現碎片化架構,在實驗復習中缺少結構化的整合。

其次,是實際教學機械化。高三實驗復習教學過程中,由于教學時間緊湊和社會期望壓力,無論是教師還是學生,往往愿意把時間花在講題、刷題上,總是以實驗的習題操練完全代替真實的體驗探索,策略單一,教學機械化,使實驗復習喪失了系統化的導向。

最后,是學習評價片面化。在長期的復習過程中,紙筆測試是教師最常用的評價方式,而評價的結果就是測試的分數。學生依據這個表面化的結果,片面地認知學習的掌握情況,從而在實驗復習中忽視了綜合化的學習考量。

1 實驗深度復習實踐路徑

基于以上思考,筆者嘗試以任務驅動為教學方法,設置“建構型”“探究型”和“評價型”任務,并通過結構化整合、系統化導向和綜合化考量三個對應的教學策略,引導并輔助學生完成具體的學習任務,最終達成完善知識體系、豐富實驗思維和升華自我認知的對應學習目標,實現提升科學探究素養要素水平的高中物理復習教學路徑。為實踐該教學路徑,擬定了高中物理實驗深度復習路徑的研究框架,如圖1所示。

圖1 任務驅動:高中物理實驗深度復習路徑研究框架

2 具體實施的過程和策略

2.1 建構型任務:通過結構化整合,完善知識體系

任何學科的知識都有其內在的結構體系,只有完成對零散知識的整理,才能看到整體的知識體系,領悟其內在的知識邏輯。物理實驗也不例外,通過引導學生整理實驗內容和實驗器材,區分和聯系實驗基礎知識與器材,完善高中物理實驗知識的結構性框架。

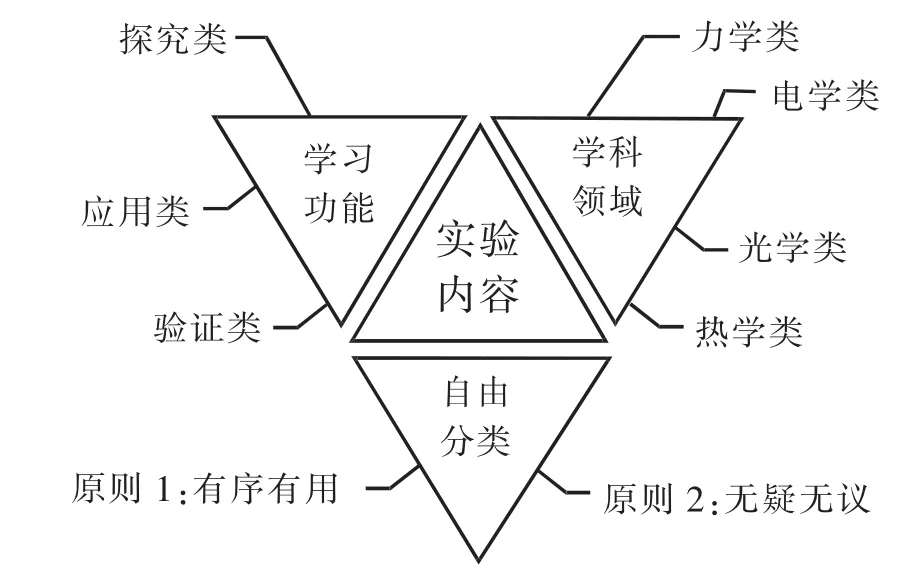

2.1.1 分類歸納多樣化內容

教材是最基本、最重要的復習資源,引導學生回歸教材,將高中階段所有實驗進行歸類。可采用限制性(如按“學科領域分類”“學習功能分類”等)和非限制性兩種歸類方式,而非限制性的分類必須滿足兩個基本原則,即“有序有用原則”和“無疑惑無爭議原則”,如圖2所示。例如,按實驗方法分類,力學、電學等多個實驗都可納入控制變量法應用類,說明該實驗方法應用的廣泛性和針對性,這樣的分類滿足“有序有用原則”。

圖2 分類梳理圖

2.1.2 分型組合多角色器材

實驗器材是物理實驗的基本單元,引導學生從基本單元入手整理,將主要的實驗器材按拍檔組合型(如“板車組合”等)、單兵作戰型(如“雙縫干涉儀”等)和輔助測量型(如“螺旋測微器”“秒表”“安培表”等)來分類,如圖3所示。其中,按照組合名稱可讓學生深刻理解這些器材的使用方式,為后續深度復習作鋪墊。

圖3 分型組合圖

對于“輔助測量型”器材,不僅需要讓學生掌握測量讀數的方式,還需要進一步理解其測量的原理,如游標卡尺、多用電表等。

山洪溝治理工程應遵循自然規律,首先要達到設計的防洪標準,還應兼顧維護各類生物適宜棲息環境和生態景觀完整性的功能。岸坡防護設計除應考慮傳統的技術要求外,還要兼顧生物棲息地加強和改善生態環境的需求,有條件時可引入一些具有較大的孔隙率和較強的透水性的結構形式,以改善生物的生長發育條件,如有植被的堆石、石籠、混凝土空心塊、生態磚、魚巢磚等。

2.2 探究型任務:通過系統化導向,豐富實驗思維

每個實驗都是一個物理規律的探索過程,每個實驗的步驟都蘊含著豐富的物理思想,同時這些實驗之間也有著千絲萬縷的聯系。通過縱向分步拓展和橫向三維關聯的系統化研學,把局部的實驗細節進行發散擴充,使結構化的知識體系框架具有豐富的思維內涵。

2.2.1 單一實驗縱向分步拓展

物理實驗由問題與方案設計、器材選擇與使用、數據獲取與記錄、數據處理與分析、報告撰寫與交流5個環節組成,本措施主要針對具體實驗的前3個環節進行使用,如圖4所示。

圖4 個體研究導向圖

在問題與方案設計環節,主要導向線性思維的培養。通過問題引導讓學生明確實驗設計的底層邏輯(如“實驗目的是什么”“實驗原理是什么”“需要測定哪些物理量”“為什么要測量這些物理量”等),在此基礎上梳理具體的實驗操作過程,從而理解教材的實驗方案的合理性。在此環節,可以讓學生思考是否可采用其他實驗原理,并以此原理再設計方案。如“驗證機械能守恒”實驗可引導學生采用平拋運動、單擺等替換自由落體運動,實現活化實驗原理、擴展實驗方案的目的。

在器材選擇與使用環節,主要導向實踐操作的體驗。通過觀看學生實驗的微視頻,再學習規范操作,教師安排充足的課時,讓學生帶著自己的問題回歸實驗室,具身體會規范的操作過程。在此環節,可以讓學生在安全限度內有意識地進行非規范性操作,如在“測量玻璃折射率”實驗中把玻璃磚放歪,從而在實踐中體驗不同操作的可行性或造成的影響。

在數據獲取與記錄環節,主要導向器材變換的觀念。通過創設意外實驗情境,讓學生經歷教材參考器材的缺失困境。如電學實驗中創設電表缺失等情境,啟發學生從數據獲取的原理出發,尋找替代器材或改裝現有器材,從而完成數據的獲取。在突破困境的過程中,逐步打破數據獲取的觀念局限性,同時更新對實驗測量器材的認知。

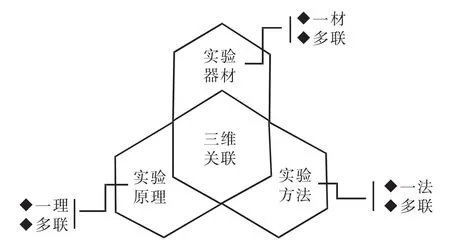

根據對實驗內容和器材的結構化整合,可以感受到不同實驗之間存在著各種聯系,因此要將實驗有機無縫銜接起來。本措施主要從實驗器材、實驗原理、實驗方法三個維度入手關聯實驗,如圖5所示。

圖5 組合研究導向圖

一材多聯,主要從使用器材的角度,提取幾個使用相同或相似器材的經典實驗。如“紙帶類”實驗等,從而讓學生對比分析這些實驗在設計思路、操作細節和數據獲取等方面的異同,強化學生對實驗器材作用和使用方法的掌握。

一理多聯,主要從實驗原理的角度,將某個實驗的原理遷移到其他實驗。如“探究平拋運動的特點”中測初速度的實驗原理,可以遷移到“驗證動量守恒定律”和“驗證機械能守恒定律”這兩個實驗中,從而讓學生根據原理的改變重新設計教材實驗,不僅加深學生對實驗原理的理解,并且促進學生靈活運用知識的能力。

一法多聯,主要從實驗方法的角度,將某些經典的、常用的實驗方法提取出來,并分析使用該方法的前提,從而讓學生將典型案例關聯起來。如提取“控制變量法”,使用前提則是“研究三個以上變量問題”,然后可將力學、電學等測量多個量的實驗聯系起來,強化學生對實驗方法的領會和掌握,提高學生發散聯想的能力。

2.3 評價型任務:通過綜合化考量,升華自我認知

評價不僅是指對實驗或者學生作出結論,而且是指作出評價結論的過程。在該過程中學生不僅要對實驗本身作出分析、判斷,還要對自己的實驗復習作出學習評價。通過綜合化的考量手段,實現學生對實驗和對自身的認知升華。

2.3.1 圖文并舉數據反思評價

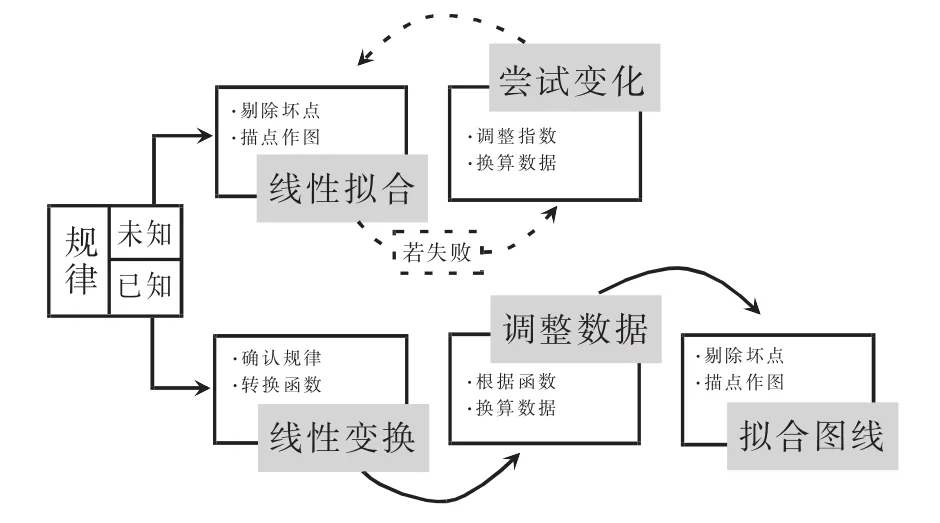

數據的分析和結論的表述是實驗評價的重要組成部分,也是學生學會反思實驗的學習過程。該過程分兩步進行,即圖線擬合與分析闡述。

線性圖線擬合是讓學生根據實驗類型(探究類屬規律未知,應用類和驗證類屬規律已知),對實際記錄的數據嘗試擬合圖線,如圖6所示。在此環節,引導學生明確圖線擬合處理數據的優勢(直接評價并剔除錯誤數據),同時深刻感悟線性擬合的意義(可方便探索物理量之間的函數規律)。

圖6 圖線擬合操作流程

依據分析闡述就是讓學生根據擬合后的圖線,解釋圖線斜率、截距、面積等物理意義;并嘗試用規范的術語闡述物理規律,進一步分析圖線的瑕疵問題(如實驗圖線與理論圖線的偏差等);反思實驗誤差的來源,發現實驗過程的缺陷(包括系統設計問題或人為操作問題),從而促使學生全面客觀地評價實驗過程和結果。

2.3.2 主客并行生本素養評價

評價要以學生發展為本,并基于物理核心素養,采用素養要素評價量表自我評價和客觀紙筆測試評價兩種方式,全面及時了解復習狀況,尋找存在的問題,有效地彌補漏洞。

主觀量表自評是針對科學探究素養中證據、解釋、交流三個要素進行量表設計,并給予對應的素養水平相應的具體分值(如水平1對應1分)。如表1所示,引導學生對照量表,根據自身情況自行評價估分,最后把得分相加得到科學探究素養總分。該量表得分范圍為5分至25分,要達到物理選考要求,則得分應在20分左右。

客觀紙筆測評是針對階段性的實驗復習,設計與物理核心素養要求、課程內容要求以及學業質量相吻合的專項測試小卷,并進行紙筆測試,在客觀上評價學生是否達到物理選考水平。測試題主要以浙江選考真題實驗為基礎,適當改編與整合,問題設置一定的梯度,突出測試功能,有效收集科學探究素養要素水平信息,真實反映學生素養發展水平。

表1 科學探究素養評價表

3 結束語

學生通過完成“建構型”“探究型”和“評價型”的學習任務進行深度復習,有效發展科學探究素養的具體要素,提高實驗板塊的學業質量水平。與此同時,教師在實施“結構化整合”“系統化導向”和“綜合化考量”三大深度復習策略的過程中,逐步精準地理解科學探究素養要素的水平層次要求,進而準確地把握物理實驗選考要求與科學探究素養中各要素質量水平的對應關系,形成以任務驅動為教學方法的高中物理深度復習的教學路徑。