英語學習活動觀視域下的初中英語閱讀教學實踐

——以Unit 7 Do you think you will have your own robot?為例

何曉靈

引言

受傳統教學觀念的影響,部分教師在英語閱讀課上存在以下問題:重點教授詞匯、語法等基礎語言知識,忽視了對文本深層文化內涵的理解;習慣采用段落式而非整體性的閱讀文本處理模式。這些問題導致學生的閱讀水平難以提高,獲得的知識“碎片化”,對英語閱讀逐漸喪失興趣。《普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)》提出指向英語學科核心素養的英語學習活動觀,明確活動是英語學習的基本形式,是學生發展多元思維、培養文化意識、形成學習能力的主要途徑(教育部 2020)。閱讀教學是英語教學的重要組成部分,具有發展學生語言能力和思維能力的重要功能。如何在初中英語閱讀教學中落實英語學習活動觀是亟待解決的問題。

一、英語學習活動觀的內涵

英語學習活動觀強調教師在課堂上為學生設計有情境、有層次、有實效的英語學習活動,使他們在主題意義引領下,通過學習理解、應用實踐、遷移創新等一系列體現綜合性、關聯性和實踐性等特點的英語學習活動,基于已有知識和經驗,依托不同類型的語篇,在分析問題和解決問題的過程中,促進自身語言知識學習、語言技能發展、文化內涵理解、多元思維發展、價值取向判斷和學習策略運用(教育部 2020)。

從英語學習活動觀的定義不難看出,英語學習活動觀強調六要素(主題語境、語篇類型、語言知識、文化知識、語言技能和學習策略)的有機整合,從而改變碎片化閱讀。英語學習活動觀是課程內容和課程目標之間的“橋梁”,也是課程實施的具體路徑,突出學科核心素養的目標指向,體現活動的認知層次和探究創新。

在初中英語閱讀教學中,教師應遵循學生的認知規律,結合層層遞進的問題鏈,在課堂上開展三個層級的活動(見下表)。

層級 活動類型 問題類型第一層級 學習理解類活動 展示型問題第二層級 應用實踐類活動 參閱型問題第三層級 遷移創新類活動 評估型問題

在三個層級的活動中,學生首先尋找文本的基本信息和分析文本,接著在教師引導下參與復述、采訪等活動,進行初步輸出,最后圍繞主題意義進行高階輸出。這種層層深入的邏輯進階能夠幫助學生學習語言、感知文化、深入思維,從而實現深度學習,落實英語學科核心素養培養。

二、英語學習活動觀指導下的初中英語閱讀教學設計與實施

下面以一堂區級展示課為例,具體闡述如何在初中英語閱讀教學中落實英語學習活動觀。

本課教學內容為人教版新目標初中《英語》八年級(上)Unit 7的閱讀文章“Do you think you will have your own robot?”。該文本為說明文。文本內容是有關機器人的信息,涉及機器人的外形、功能、在生活中的應用和角色,同時提到了對機器人是否會像人類一樣思考的猜想。文本的主題語境為“人與社會”,其主題意義涉及對智能技術在生活中的應用。

(一)學習理解類活動

學習理解類活動主要包括感知與注意、獲取與梳理、概括與整合等基于語篇的學習活動,是落實英語學習活動觀的第一步。在學習理解類活動中,教師創設語境,激活學生已知,導入主題意義,并鋪墊必要的語言和文化背景知識。在活動過程中,教師利用展示型問題,引導學生從文本中了解信息,通過梳理、概括、整合信息,建立信息之間的關聯,形成結構化新知,初步感知并理解語言所表達的意義和語篇所承載的文化價值取向(教育部 2020)。

1.感知與注意

課前,教師讓學生觀看一段關于機器人的電影片段,使其了解機器人在人類生活中的應用和角色,激發其學習興趣,激活其與機器人相關的背景知識。在學生觀看視頻的基礎上,教師設計了有關機器人功能的guessing game,并提出問題:“What can the robots do?What do they look like?”除了對影片中機器人形狀和功能的闡述,教師引導學生結合實際談論生活中見過的機器人的形狀和功能。通過師生間的短暫交流,不僅自然導入了主題語境——robots,而且掃清了部分生詞障礙,為閱讀的順利開展作好了語言和話題準備。

【設計說明】在感知與注意活動中,教師通過觀看視頻和游戲引起學生的有意注意,激發他們的求知欲望,并通過視頻鋪墊相關背景知識,讓他們作好讀前準備。

2.獲取與梳理

在導入主題后,教師引導學生進行第一次整體性閱讀,并完成文章段落大意的匹配任務。在學生正確匹配段落大意后,教師追問文中線索支撐句。

【設計說明】在獲取與梳理活動中,教師通過匹配段落大意的任務,引導學生從結構上解讀文本,按照結構化信息處理文本,降低了閱讀難度。本環節旨在培養學生概括段落大意的能力,幫助其了解文章結構,為細節理解作好鋪墊。

3.概括與整合

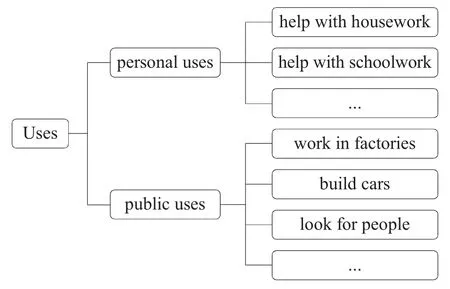

在學生按照結構化信息處理文本后,教師引導他們展開第二次整體性閱讀,并利用思維導圖(見圖1)引導其概括與整合機器人的兩大類用途:personal uses與 public uses。

圖1

【設計說明】在獲取和梳理文本信息的基礎上,教師引導學生利用思維導圖對機器人的功能信息進行提煉、簡化和分類,形成結構化新知,為深入探究語篇主題意義作好鋪墊。

(二)應用實踐類活動

應用實踐類活動主要包括描述與闡釋、分析與判斷、內化與運用等深入語篇的學習活動。在學習理解類活動的基礎上,教師引導學生圍繞主題意義,利用應用和分析導向的參閱型問題,開展描述、闡釋、分析、判斷等交流活動(教育部 2020)。

1.描述與闡釋

借助思維導圖,學生對機器人的功能有了系統化的認知。在此基礎上,教師提問:“Why do we ask robots to do them instead of humans?”引導學生細讀文本,關注細節,歸納和描述機器人所從事工作的特征(dirty,dangerous and boring)。同時,教師引導學生闡釋機器人與人類的第一個區別:“Robots will never get bored.”在闡述完文本中的信息后,教師引導學生聯系生活,發散思維,拓展機器人與人類更多的區別:Robots make fewer mistakes;People have feelings...

【設計說明】在本環節,教師連續追問,引導學生再次解讀文本,關注細節,在信息之間建立關聯,用語言描述和闡釋應用機器人的原因及人類與機器人的區別,拓展其思維的廣度和深度。

2.分析與判斷

在根據文本概括機器人與人類的區別后,教師繼續引導學生聯系生活發散思維,尋找更多的區別。學生在回答中提到了兩者之間的關鍵區別:“People can think but robots can’t.”恰好為第三次整體閱讀打下基礎。教師用問題“Do scientists in the passage have the same idea?What do they think?”引導學生分析和討論文中兩方科學家針對該問題提出的觀點和論據。

由于該教材是2013年出版的,文本中提到的機器人信息已過時,信息鏈出現斷層。為了拉平現實與文本之間的差距,教師插入了一段最新機器人索菲婭(Sophia)與人類嫻熟對話的視頻,更新學生對機器人的認知,也讓他們深切、形象地感受世界上最先進的機器人帶來的沖擊。

【設計說明】通過分析不同科學家的觀點,學生能夠判斷信息之間的邏輯關系,從而更深層次地建立語篇內部信息之間的關聯。學生能夠真正進入文本,實現深度學習。學生通過觀看最新機器人的視頻,既彌補了文本中機器人信息的不足,又更新了對時代發展的認知。

3.內化與應用

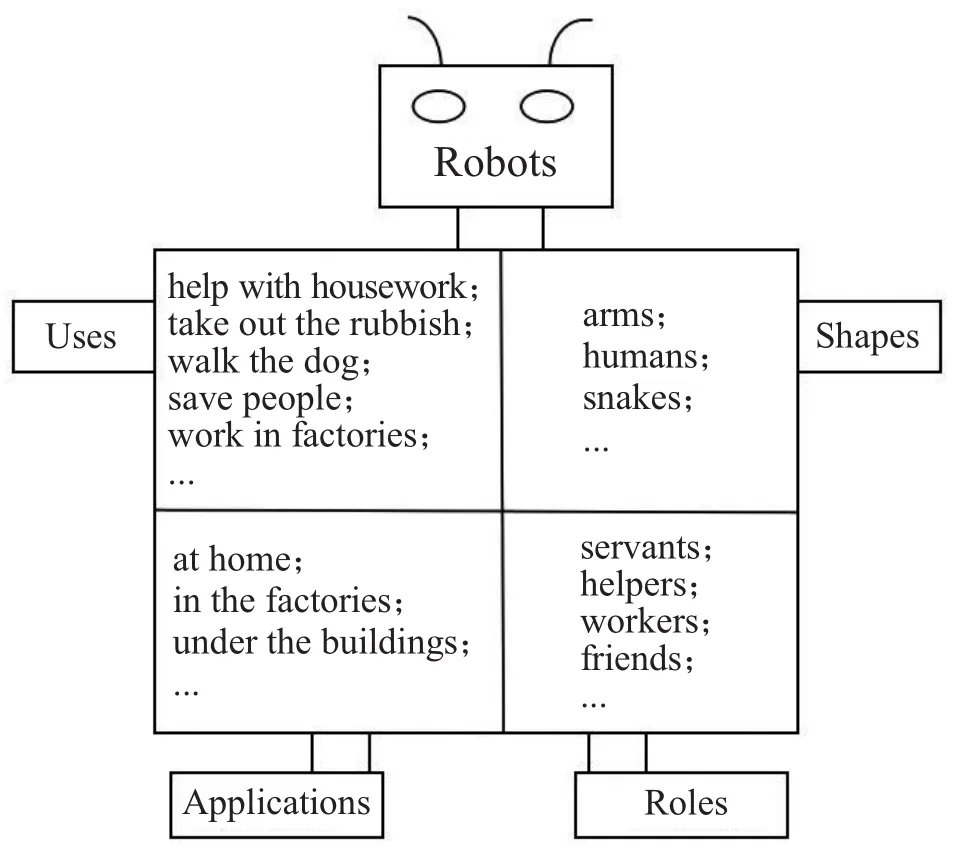

在梳理完文本的結構化知識和分析完細節后,教師通過板書(見圖2)針對文本內容進行高度概括和有深度的延伸,引導學生通過小組合作的方式圍繞機器人的四個方面(functions、shapes、applications、roles)復述文本內容,從而幫助他們對所學知識進行消化和吸收。

圖2

【設計說明】教師借助板書引導學生復述和拓展。通過該過程,學生能夠再次理清文本脈絡和鞏固本課所學新知,從而加深對主題意義的理解和內化,達到圍繞主題意義運用語言的目的。

(三)遷移創新類活動

遷移創新類活動主要包括推理與論證、批判與評價、想象與創造等超越語篇的學習活動。

教師利用綜合和評價導向的評估型問題,讓學生在新情境中運用所學語言知識解決新的問題,從而達到深度學習的目的。在推理與論證活動中,教師可以通過設計小組討論作者觀點、寫作意圖,找到文中的支撐證據等活動,引導學生推斷語篇的價值取向或作者態度。

在批判與評價活動中,教師可以通過辯論、擬定標題、對比標題、欣賞文章的美句等活動,引導學生賞析語篇的文體結構與修辭手法,探討與主題意義的關聯,從而加深其對主題意義的理解,培養其批判性思維。在想象與創造活動中,教師可以創設新的情境,引導學生結合課堂所學知識結構,通過采訪、寫作等自主、合作、探究的方式綜合運用語言,進行多元思維,清晰地表達觀點,創造性地解決新的問題,體現正確的價值觀,促進能力向素養轉化。

1.推理與論證

文本標題是疑問句,教師利用其特殊性提問:“Do you think you will have your own robots?”在學生分享了自己的觀點后,教師自然地引導他們關注作者的觀點,并找出文中的支撐證據。學生根據文章最后一段很快推斷出作者的觀點。此時,教師結合實際生活,引入機器人AlphaGo打敗著名圍棋選手的新聞,強化其對文章主題意義的理解。

【設計說明】教師圍繞主題意義,結合文本的語篇特征和標題的特殊性,引導學生通過深入剖析文本,與作者對話,推斷和論證作者觀點,并結合他們的生活經驗和認知,將自己的觀點與作者的觀點進行對照,培養其批判性思維。

2.批判與評價

從索菲婭的視頻到AlphaGo的新聞,機器人在人類生活中的角色從workers→servants→helpers進階到friends,機器人的功能變得越來越強大。教師潛移默化地引導學生進入小組辯論環節:Robots are becoming smarter and more powerful.Do you think it’s a good thing or bad thing? 兩組學生發散思維,結合生活實際,分別針對good和bad羅列證據支撐自己的觀點,最后教師進行總結。

【設計說明】通過辯論,學生跳出文本,通過自主、合作和探究的學習方式進行批判性思維,理性地認識機器人和人類的關系,并客觀地表達觀點、情感和態度,不僅訓練了高階思維,而且深化了對主題的理解。

3.想象與創造

教師創設情境,讓學生化身為科學家進行小組合作,發揮想象,設計一款有創意的機器人,從機器人的命名、外形、功能、應用和角色等方面介紹本組機器人的研發情況,并完成寫作任務。

在學生分享了機器人設計稿后,教師結合評價表對學生的設計與寫作進行評價。在課堂的最后,教師巧妙地結合“ROBOT”單詞中的每一個字母升華本課主題。

【設計說明】創設情境,讓學生發揮創造性思維,運用本堂課所學進行輸出,一方面促使其繼續運用和鞏固文本內容;另一方面促使其將本課所學遷移運用到新的情境中。此外,通過巧妙的主題升華,促使學生形成積極的情感、態度和價值觀。

結語

英語學習活動觀視域下的英語閱讀教學改變了以傳授基礎語言知識與技巧為主的碎片化閱讀現象,突出學科核心素養的目標指向,注重六要素的整合,體現活動的認知層次和探究創新。一方面,凸顯學生在主題意義探究中的主體地位,清晰地指明了選擇和設計活動的總方向和原則;另一方面,體現了外語學習特點的認知和運用維度,使學生思維的進階、發展和提升落到實處,做到語言學習思維化、思維活動言語化,實現“輸入·內化·輸出”三位一體同期互動,“語言·文化·思維”互生共長,同頻共振(陳美花、周大明 2018)。

在初中英語閱讀教學中,教師在設計學習活動時應注意以下幾個問題:(1)情境創設要盡量真實,貼近學生的生活實際與背景知識,力求直接、簡潔、有效;(2)雖然本堂課對英語學習活動觀中三個層級下九個小層級的活動可謂面面俱到,但是在其他課的教學中,九個小層級不一定需要全部完成,而是要視具體的文本內容和學生情況靈活組織、選擇和整合(張秋會、王薔,等 2019);(3)英語學習活動觀三個層級的活動可以如本堂課呈線性進行,也可以呈螺旋式推進,如學習理解類活動中可以有內化或批判等其他兩個層次的活動,應視具體情況靈活應用。