九三學(xué)社界別特色形成和發(fā)展的歷史考察

喬發(fā)進(jìn)

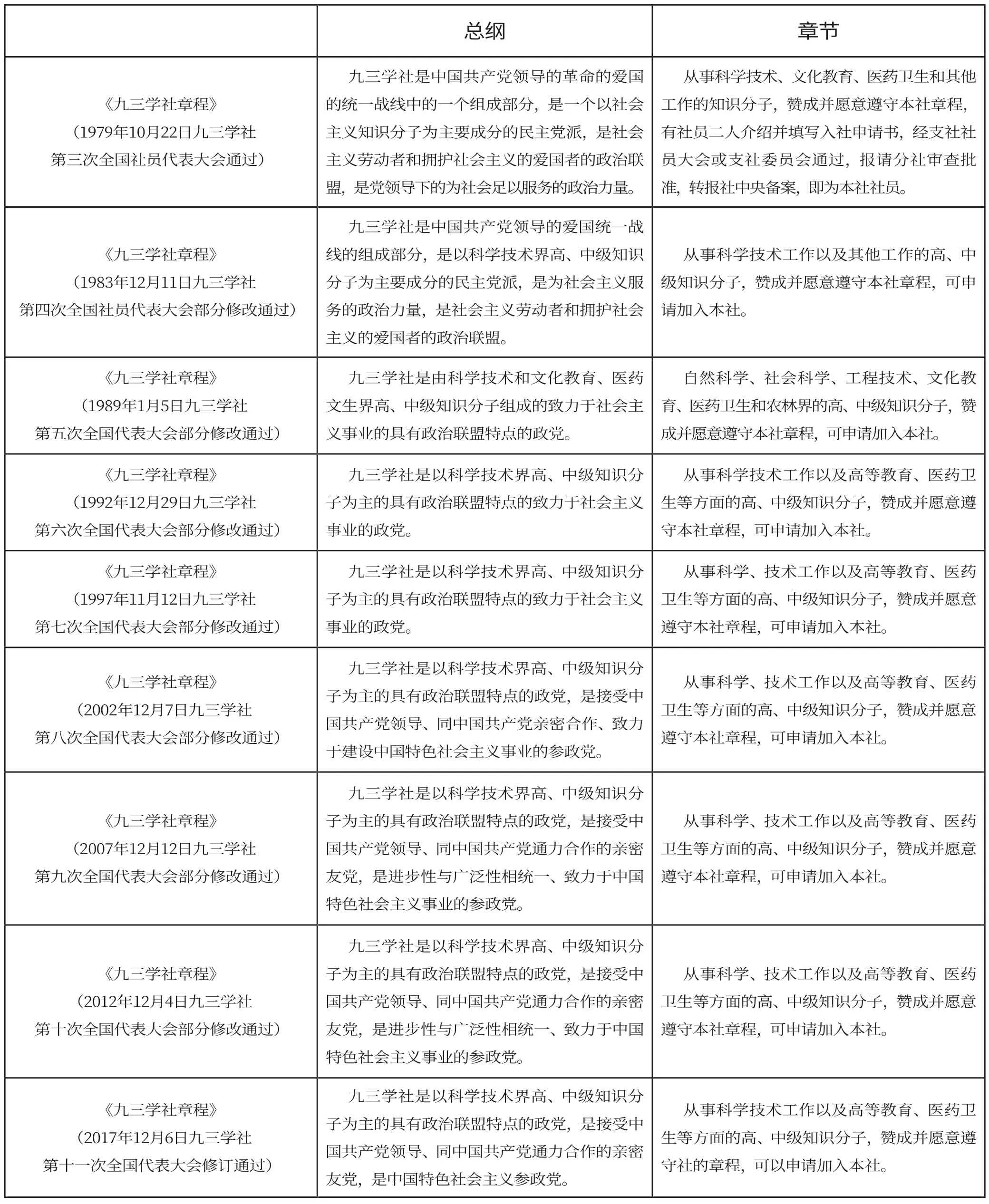

與科學(xué)技術(shù)界聯(lián)系密切,是九三學(xué)社的界別特色。2017年修訂的《九三學(xué)社章程》規(guī)定:“九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨”“從事科學(xué)技術(shù)工作以及高等教育、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面的高、中級(jí)知識(shí)分子,贊成并愿意遵守社的章程,可以申請(qǐng)加入本社。”2021年6月國務(wù)院新聞辦公室發(fā)表的《中國新型政黨制度》白皮書指出,“九三學(xué)社主要由科學(xué)技術(shù)以及相關(guān)的高等教育、醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域高、中級(jí)知識(shí)分子組成”。九三學(xué)社為什么會(huì)形成這樣的界別特色?其間經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展過程?本文擬對(duì)此作一番梳理和考察。

一、秉承五四運(yùn)動(dòng)精神而結(jié)社,與科學(xué)技術(shù)界有著天然聯(lián)系

抗日戰(zhàn)爭(zhēng)后期,在中國共產(chǎn)黨抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線政策的感召下,出于對(duì)時(shí)局的憂慮,重慶的一批文化教育、科學(xué)技術(shù)界學(xué)者,如許德珩、潘菽、黃國璋、稅西恒、勞君展等人,發(fā)起成立“民主科學(xué)座談會(huì)”,主張發(fā)揚(yáng)五四運(yùn)動(dòng)精神,堅(jiān)持抗戰(zhàn)到底,實(shí)現(xiàn)民主科學(xué)。這個(gè)“民主科學(xué)座談會(huì)”就是九三學(xué)社的前身。

潘菽加入“民主科學(xué)座談會(huì)”后,“又把學(xué)校里座談會(huì)的同志陸續(xù)介紹進(jìn)來。”潘菽在此所說的“學(xué)校里座談會(huì)”,是指“自然科學(xué)座談會(huì)”,成立于1939年春,主要成員有中央大學(xué)教授梁希、潘菽、金善寶、涂長望、干鐸、李士豪以及重慶大學(xué)的謝立惠等人。當(dāng)時(shí),中央大學(xué)這些思想觀點(diǎn)相近的教授們經(jīng)常聚在一起,打聽前線的消息,交換對(duì)時(shí)局的看法。金善寶回憶說:“我們這些政治觀點(diǎn)相近、抱著一顆抗日救國之心的朋友們便自發(fā)地組織起來,因?yàn)槎际歉阕匀豢茖W(xué)的,所以就起名為‘自然科學(xué)座談會(huì)’。”在“自然科學(xué)座談會(huì)”的成員中,梁希、干鐸是林學(xué)家,金善寶是農(nóng)學(xué)家,潘菽是心理學(xué)家,涂長望是氣象學(xué)家,李士豪是水利工程專家,謝立惠是物理學(xué)家,都是科技學(xué)技術(shù)界卓有成就的專家學(xué)者。

除了“自然科學(xué)座談會(huì)”成員外,黃國璋、稅西恒、吳藻溪、盧于道、何魯?shù)取懊裰骺茖W(xué)座談會(huì)”成員也是知名的科學(xué)工作者。其中,黃國璋是地理學(xué)家,稅西恒是水電工程專家,吳藻溪長期從事科學(xué)運(yùn)動(dòng),盧于道是神經(jīng)解剖學(xué)家,時(shí)任中國科學(xué)社代理總干事,何魯是數(shù)學(xué)家。他們的陸續(xù)加入,使“民主科學(xué)座談會(huì)”及后來的“九三座談會(huì)”中的科學(xué)工作者占了相當(dāng)比重。

1944年底,為團(tuán)結(jié)更多的科學(xué)工作者,“自然科學(xué)座談會(huì)”成員涂長望、潘菽等人又醞釀發(fā)起成立中國科學(xué)工作者協(xié)會(huì),涂長望、潘菽、干鐸等5人為籌備委員,并推請(qǐng)涂長望主持其事。涂長望、潘菽等人起草了《中國科學(xué)工作者協(xié)會(huì)總章(草案)》《組織中國科學(xué)工作者協(xié)會(huì)緣起》《宣言》等文件,廣為征求意見,得到竺可楨、李四光、任鴻雋、丁燮林、嚴(yán)濟(jì)慈等100多名科技工作者的熱烈贊成。1945年7月,中國科學(xué)工作者協(xié)會(huì)正式成立。中國科學(xué)工作者協(xié)會(huì)“是一個(gè)職業(yè)團(tuán)體,一個(gè)科學(xué)工作者的工會(huì),而不是一個(gè)普通的科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體”,并在新中國成立前夕與其他3個(gè)科學(xué)團(tuán)體共同發(fā)起召開中華全國自然科學(xué)工作者代表會(huì)議。“自然科學(xué)座談會(huì)”成員承擔(dān)了中國科學(xué)工作者協(xié)會(huì)的不少具體工作,比如,涂長望任常務(wù)理事兼總干事,潘菽任財(cái)務(wù)理事,梁希任文化理事,李士豪任候補(bǔ)理事,金善寶任候補(bǔ)監(jiān)事,干鐸任事務(wù)干事,謝立惠任組織干事。此外,黃國璋、稅西恒、吳藻溪等“民主科學(xué)座談會(huì)”成員也是中國科學(xué)工作者協(xié)會(huì)的發(fā)起人。上述關(guān)系,充分體現(xiàn)了“民主科學(xué)座談會(huì)”與科學(xué)技術(shù)界的淵源。

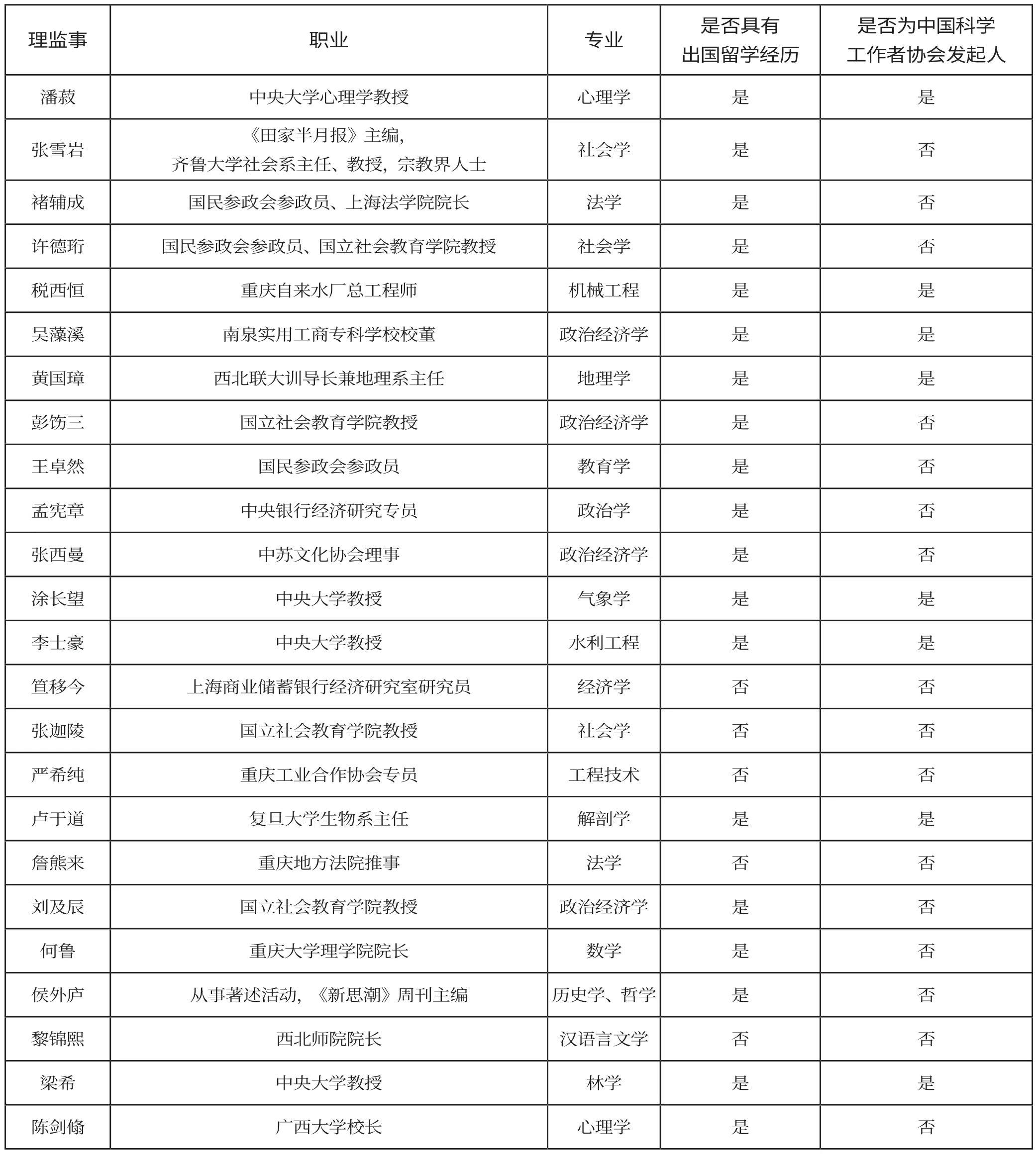

1945年9月3日,為紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的偉大勝利,“民主科學(xué)座談會(huì)”更名為“九三座談會(huì)”。1946年1月6日,“九三座談會(huì)”邀請(qǐng)重慶學(xué)術(shù)界人士進(jìn)行座談,決定籌組九三學(xué)社。經(jīng)過幾個(gè)月的籌備,九三學(xué)社成立大會(huì)于5月4日在重慶召開。大會(huì)強(qiáng)調(diào)“本‘五四’的精神,為民主與科學(xué)之實(shí)現(xiàn)而努力,始終不懈”,并提出“獎(jiǎng)勵(lì)科學(xué)研究”“積極的普及國民教育,掃除文盲,提高人民文化水準(zhǔn),反對(duì)迷信與復(fù)古運(yùn)動(dòng)”等主張。大會(huì)一共推舉出24位理監(jiān)事(見表1)。

綜觀24位九三先賢的背景情況,創(chuàng)建時(shí)期的九三學(xué)社有三個(gè)顯著特點(diǎn):第一,學(xué)術(shù)性。24位九三先賢大多具有高等院校執(zhí)教和海外留學(xué)的經(jīng)歷,基本都是文化教育、科學(xué)技術(shù)界學(xué)有專長、有所成就的專家學(xué)者。第二,思想上高度認(rèn)同并始終堅(jiān)持愛國民主科學(xué)。24位九三先賢都是五四運(yùn)動(dòng)的親歷者,許德珩、潘菽、陳劍翛、黎錦熙、黃國璋、孟憲章等人更是五四運(yùn)動(dòng)的積極參與者。他們都希望通過追求民主與科學(xué),來實(shí)現(xiàn)救國救民的目標(biāo),并為此聚集起來、創(chuàng)建九三學(xué)社。為愛國而追求民主與科學(xué),是九三學(xué)社的緣起,也是九三學(xué)社創(chuàng)建時(shí)的精神旗幟和核心價(jià)值。第三,與科學(xué)技術(shù)界有著天然的聯(lián)系。24位九三先賢中,具有自然科學(xué)背景的共有10人,占比42%;是中國科學(xué)工作者協(xié)會(huì)發(fā)起人的有8人,占比33%。這為后來九三學(xué)社界別特色的形成奠定了重要基礎(chǔ)。

二、尊重學(xué)術(shù)性傳統(tǒng),明確以文教科學(xué)工作者為主要發(fā)展對(duì)象

第一屆中國人民政治協(xié)商會(huì)議召開后,九三學(xué)社的部分同志認(rèn)為,九三學(xué)社已經(jīng)完成了在新民主主義革命中的歷史使命,提議解散。在這種情況下,九三學(xué)社的社務(wù)工作一度停頓,社員發(fā)展工作也停止了。毛澤東派中央領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)達(dá)了他不同意九三學(xué)社解散的意見。在中國共產(chǎn)黨的幫助下,九三學(xué)社于1950年3月恢復(fù)了中央理事會(huì),并于8月重新開始吸收社員。

既然重新發(fā)展社員,就存在一個(gè)組織發(fā)展對(duì)象的問題。九三學(xué)社能明確組織發(fā)展的主要對(duì)象,與中國共產(chǎn)黨的指導(dǎo)和幫助密不可分。早在1947年7月,中共中央城工部制定的《關(guān)于蔣管區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作初步總結(jié)與當(dāng)前統(tǒng)戰(zhàn)方針提綱草案》就提出,由于各民主黨派在工作中“常常發(fā)生混淆與重復(fù)的現(xiàn)象,不容易顯出各單位自己的特色”,建議各民主黨派“都按各自所接近的社會(huì)階層分散開去活動(dòng),同時(shí)又規(guī)定一種配合辦法,以免重復(fù)與沖突。例如民主同盟應(yīng)向民族工商業(yè)者、開明紳士與地方勢(shì)力去覓取活動(dòng)基礎(chǔ),民主建國會(huì)應(yīng)向教育界與工商界去活動(dòng),人民救國會(huì)應(yīng)向文化界與律師界去活動(dòng),農(nóng)工民主黨應(yīng)向幫會(huì)及軍政界去活動(dòng),九三學(xué)社應(yīng)向教授與法官方面去活動(dòng),民主促進(jìn)會(huì)應(yīng)向工商界與青年界、婦女界去活動(dòng)。這樣活動(dòng)范圍即可大大打開,以免像過去那樣熱鬧的地方很熱鬧,而冷清的地方又太冷清。”當(dāng)然,這一建議的部分內(nèi)容與各民主黨派實(shí)際并不完全吻合,而且限于當(dāng)時(shí)的條件,也未能真正推動(dòng)和落實(shí)。

中華人民共和國成立后,中國共產(chǎn)黨確定了幫助民主黨派發(fā)展的方針,并從各民主黨派的歷史和現(xiàn)狀出發(fā),進(jìn)一步明確提出民主黨派組織發(fā)展應(yīng)有所分工的主張。1950年2月,中央統(tǒng)戰(zhàn)部在《關(guān)于中國農(nóng)工民主黨第五次干部會(huì)議與二中全會(huì)的通報(bào)》中指出:“各黨派在社會(huì)上應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆止ぃ鼽h派間的關(guān)系由此可作必要而適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,各黨派內(nèi)部更須作必要的調(diào)整與提高,以期達(dá)到長期合作的目的。”這為九三學(xué)社明確組織發(fā)展的主要對(duì)象,提供了重要指導(dǎo)。

1950年11月底至12月初,九三學(xué)社召開了成立后的第一次全國工作會(huì)議。中央統(tǒng)戰(zhàn)部部長李維漢在出席這次會(huì)議時(shí)指出,“發(fā)展的方針是相同的,至于如何發(fā)展?向哪方面發(fā)展?各黨派有所不同,因?yàn)楦鱾€(gè)黨派,有各自的特點(diǎn),這個(gè)特點(diǎn),不是重新創(chuàng)造的,而是從過去的歷史發(fā)展中產(chǎn)生出來的。”“九三學(xué)社大半就是這樣的朋友,——學(xué)術(shù)界居多的高級(jí)知識(shí)分子的結(jié)合,不是拿斧頭的,拿鐮刀的,拿槍桿的,而是拿筆桿的”。經(jīng)過認(rèn)真討論,會(huì)議通過《本社組織的鞏固與發(fā)展》決議案。決議案特別強(qiáng)調(diào),“鞏固應(yīng)與發(fā)展并重、并行”,并規(guī)定“在發(fā)展新社員時(shí),應(yīng)尊重本社學(xué)術(shù)性的傳統(tǒng),吸收進(jìn)步的文教科學(xué)工作者”。這樣就首次明確了九三學(xué)社組織發(fā)展的主要對(duì)象,即“進(jìn)步的文教科學(xué)工作者”。

1952年6月,中共中央批準(zhǔn)的《關(guān)于民主黨派工作的決定》進(jìn)一步提出,“各民主黨派應(yīng)繼續(xù)依據(jù)所聯(lián)系和活動(dòng)社會(huì)對(duì)象去發(fā)展黨員。……九三學(xué)社仍可以學(xué)術(shù)界的較上層的分子為發(fā)展對(duì)象。”同年9月,九三學(xué)社第二次全國工作會(huì)議擴(kuò)大會(huì)議通過的《九三學(xué)社章程》明確規(guī)定:“九三學(xué)社是以小資產(chǎn)階級(jí)文教科學(xué)工作者為主要成分的階級(jí)聯(lián)盟的新民主主義政黨。根據(jù)本社學(xué)術(shù)性的傳統(tǒng),吸收社員主要的對(duì)象為文化、教育、科學(xué)、技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生工作者的中上層分子。”會(huì)議還強(qiáng)調(diào),“尊重社的學(xué)術(shù)性的傳統(tǒng),在自己所聯(lián)系的文教科學(xué)工作者中,注意吸收有社會(huì)影響的和有一定學(xué)術(shù)才能的中上層人士”。從而進(jìn)一步明確了“進(jìn)步的文教科學(xué)工作者”的范圍,即“文化、教育、科學(xué)、技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生工作者的中上層分子。”

從新中國成立初期九三學(xué)社社員的教育背景看,“社員中學(xué)習(xí)自然與技術(shù)科學(xué)的,占全社員總數(shù)50%,學(xué)社會(huì)科學(xué)的占35%,學(xué)文藝、教育的占15%”。從社員的工作崗位看,“以從事文教工作者為最多,占社員總數(shù)72.3%,服務(wù)政界的占18.7%,從事商業(yè)的占4.5%,其他占22.6%。”“這顯示著本社社員純粹是學(xué)術(shù)界的朋友。”1952年底,九三學(xué)社中央在給重慶分社的一份復(fù)函中又特別強(qiáng)調(diào),應(yīng)“注意文教與科學(xué)工作者并重的原則,以防片面。”因此,以“進(jìn)步的文教科學(xué)工作者”為主要發(fā)展對(duì)象,強(qiáng)調(diào)文教與科學(xué)工作者并重,既契合九三學(xué)社學(xué)術(shù)性的歷史傳統(tǒng),也反映了九三學(xué)社當(dāng)時(shí)的組織特點(diǎn)。

正是因?yàn)閷W(xué)術(shù)性的傳統(tǒng)和以文教科學(xué)工作者為主要發(fā)展對(duì)象,九三學(xué)社吸引了許多科學(xué)技術(shù)界的知識(shí)分子包括海外留學(xué)歸國知識(shí)分子的加入,如周培源、吳階平、茅以升、趙九章、鄧稼先、孫云鑄、吳學(xué)周、王竹溪、侯宗濂、葛庭燧、王家楫、伍獻(xiàn)文、朱物華、柯召等。隨著社員中科學(xué)工作者數(shù)量的增加,九三學(xué)社與科學(xué)技術(shù)界的聯(lián)系也日益緊密。

三、響應(yīng)中共中央“向科學(xué)進(jìn)軍”號(hào)召,對(duì)組織發(fā)展對(duì)象進(jìn)行重要調(diào)整

1956 年1月,中共中央在北京召開關(guān)于知識(shí)分子問題的會(huì)議,周恩來代表中央做了《關(guān)于知識(shí)分子問題的報(bào)告》,強(qiáng)調(diào)“力求盡可能迅速地?cái)U(kuò)大和提高我國的科學(xué)文化力量,而在不太長的時(shí)間里趕上世界先進(jìn)水平。這是我們黨和全國知識(shí)界、全國人民的一個(gè)偉大的戰(zhàn)斗任務(wù)”。毛澤東在會(huì)上指出:全黨應(yīng)該“努力學(xué)習(xí)科學(xué)知識(shí),同黨外知識(shí)分子團(tuán)結(jié)一致,為迅速趕上世界科學(xué)先進(jìn)水平而奮斗”。會(huì)議向全黨全國人民發(fā)出了“向科學(xué)進(jìn)軍”的號(hào)召,并且提出關(guān)于制定科學(xué)發(fā)展規(guī)劃的問題。這是中華人民共和國成立后,知識(shí)分子問題和發(fā)展科學(xué)技術(shù)問題作為全黨上下密切關(guān)注的重大工作,首次被鄭重地予以提出,全國迅速掀起“向科學(xué)進(jìn)軍”的熱潮。

中共中央“向科學(xué)進(jìn)軍”號(hào)召提出后,極大地鼓舞了九三學(xué)社各級(jí)組織和社員。九三學(xué)社中央副主席、著名林學(xué)家梁希表示:“我是一個(gè)從事科學(xué)工作的人,聽到周恩來主席政治報(bào)告中關(guān)于制定我國科學(xué)發(fā)展遠(yuǎn)景計(jì)劃的方針,尤其使我得到鼓舞。”九三學(xué)社社員、北京大學(xué)物理系教授王竹溪表示:“在過去,我也做過一些工作,但是沒有像今天這樣,對(duì)中國科學(xué)發(fā)展的光明前途看得這樣清楚。”

1956年2月,在中共中央提出“向科學(xué)進(jìn)軍”號(hào)召后不到一個(gè)月,九三學(xué)社就召開了第一次全國社員代表大會(huì)。許德珩在大會(huì)所作的社務(wù)報(bào)告中明確呼應(yīng)了中共中央“向科學(xué)進(jìn)軍”的號(hào)召,指出:“要使我國的科學(xué)文化能夠滿足社會(huì)主義建設(shè)的要求,并使我國科學(xué)文化在3個(gè)五年計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)接近世界先進(jìn)水平,這就是我們知識(shí)分子當(dāng)前一項(xiàng)艱巨的任務(wù),同時(shí)也是一項(xiàng)光榮的任務(wù)。”許德珩特別強(qiáng)調(diào):“鼓勵(lì)老年科學(xué)家和青年科學(xué)家互相幫助,一同前進(jìn),這些都是今后社的重要工作。”梁希在大會(huì)閉幕會(huì)的講話中,進(jìn)一步“號(hào)召社的各級(jí)組織和全體社員,積極向科學(xué)進(jìn)軍,爭(zhēng)取在第三個(gè)五年計(jì)劃末期使我國最急需的科學(xué)部門能夠接近世界的先進(jìn)水平”。

在這次代表大會(huì)上,九三學(xué)社專門修改了社的章程,將“吸收社員主要的對(duì)象為文化、教育、科學(xué)、技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生工作者的中上層分子”修改為“吸收社員的主要對(duì)象為科學(xué)、文化、教育、衛(wèi)生工作者的中上層分子”,認(rèn)為這樣修改是“符合國家建設(shè)的要求,符合社的政治任務(wù),符合社的目前情況的”。

上述修改,把組織發(fā)展對(duì)象中的科學(xué)工作者由第三調(diào)整到第一,表明九三學(xué)社在中共中央“向科學(xué)進(jìn)軍”號(hào)召的指引下,已轉(zhuǎn)向更加重視對(duì)科學(xué)工作者的聯(lián)系和發(fā)展,從而在實(shí)際上改變了新中國成立初期文教與科學(xué)工作者并重的原則。在這一精神的指導(dǎo)下,1956年至1957年上半年,九三學(xué)社大力加強(qiáng)組織發(fā)展工作,又有一大批新的科學(xué)工作者陸續(xù)加入九三學(xué)社。比如,師昌緒、鄒承魯、黃昆、謝家麟、謝家榮、劉瑞玉、嚴(yán)東生、王德寶、徐采棟、張鈺哲、湯定元、楊槱等等。同時(shí),為更好貫徹中共中央“向科學(xué)進(jìn)軍”號(hào)召和科學(xué)文教政策,九三學(xué)社中央于1956年專門成立了科學(xué)文教工作委員會(huì),由科學(xué)家茅以升任主任委員,周培源、董渭川、袁翰青、游國恩、黃汲清、陳明紹等科學(xué)家或?qū)W者任副主任委員。有條件的地方組織也陸續(xù)設(shè)立了科學(xué)文教工作委員會(huì)或工作組。這是九三學(xué)社首次設(shè)立這樣的工作機(jī)構(gòu)。這一工作機(jī)構(gòu)成立后,密切聯(lián)系社員和科學(xué)工作者,在協(xié)助社中央推動(dòng)社員及所聯(lián)系科學(xué)工作者提高業(yè)務(wù)水平、大力向科學(xué)進(jìn)軍方面,做了大量工作。

九三學(xué)社中央主辦的《九三社訊》,開辟“在科學(xué)文教戰(zhàn)線上”專欄,宣傳介紹各地方組織和社員在“向科學(xué)進(jìn)軍”中取得的成績(jī)。社各地方組織也都開展了響應(yīng)“向科學(xué)進(jìn)軍”號(hào)召的活動(dòng)。比如,北京分社舉辦“社員科學(xué)著作展覽會(huì)”,上海分社舉辦系統(tǒng)的科學(xué)講座,重慶、南京、西安、青島、天津等地分社也舉辦了報(bào)告會(huì)、座談會(huì)。此外,九三學(xué)社也經(jīng)常搜集、分析、研究社員的思想情況,如實(shí)反映社員和所聯(lián)系科學(xué)工作者在工作中的意見和合理要求。比如,在調(diào)研和座談的基礎(chǔ)上,九三學(xué)社先后形成《目前工程技術(shù)人員的幾個(gè)問題》《向科學(xué)進(jìn)軍的經(jīng)驗(yàn)和問題》等報(bào)告,提出工程技術(shù)人員迫切需要技術(shù)進(jìn)修、學(xué)習(xí)國外科學(xué)技術(shù)及進(jìn)口圖書資料、保證業(yè)務(wù)時(shí)間等建議,為黨和政府制定完善有關(guān)政策提供了有益參考。

梁希、潘菽、周培源、嚴(yán)濟(jì)慈、茅以升等60多名九三學(xué)社社員,同國務(wù)院和中國科學(xué)院召集的全國科學(xué)家一道,參加了全國長期科學(xué)規(guī)劃的編制工作,光榮完成了任務(wù)。鄧稼先、王淦昌、趙九章、陳芳允、程開甲等社員,為原子彈、氫彈和人造地球衛(wèi)星研制成功作出突出貢獻(xiàn);黃汲清、謝家榮為我國摘掉“貧油”帽子實(shí)現(xiàn)石油自給,提供了重要理論支撐;王應(yīng)睞、鄒承魯領(lǐng)銜首次人工合成牛胰島素,在人類揭開生命奧秘的道路上取得重要突破。

九三學(xué)社貫徹落實(shí)中共中央“向科學(xué)進(jìn)軍”號(hào)召的相關(guān)舉措和對(duì)組織發(fā)展對(duì)象的重要調(diào)整,既適應(yīng)了黨的科技政策,符合黨和國家推進(jìn)工業(yè)化建設(shè)的需求,同時(shí)也加強(qiáng)了自身隊(duì)伍建設(shè),推動(dòng)了科技特色的形成。

四、貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨的科技政策,明確并發(fā)展密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)界的界別特色

中共十一屆三中全會(huì)后,我國進(jìn)入了改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的新時(shí)期,科技事業(yè)也由亂到治,迎來新的春天。1978年全國科學(xué)大會(huì)提出“科學(xué)技術(shù)是生產(chǎn)力”。鄧小平進(jìn)一步提出“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”。此后,從實(shí)施科教興國戰(zhàn)略到建設(shè)創(chuàng)新型國家,從實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略到實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)、建設(shè)世界科技強(qiáng)國,中國共產(chǎn)黨始終順應(yīng)時(shí)代要求,將推動(dòng)科技創(chuàng)新內(nèi)化為執(zhí)政理念的一部分,不斷鼓勵(lì)推動(dòng)廣大科學(xué)家和科技工作者向科學(xué)技術(shù)廣度和深度進(jìn)軍。

九三學(xué)社恢復(fù)了活動(dòng),并積極貫徹落實(shí)黨的知識(shí)分子政策和科技政策。1979年10月,九三學(xué)社第三次全國代表大會(huì)通過的《九三學(xué)社章程》規(guī)定:“從事科學(xué)技術(shù)、文化教育、醫(yī)藥衛(wèi)生和其他工作的知識(shí)分子,贊成并愿意遵守本社章程……即為本社社員。”將組織發(fā)展對(duì)象中的“科學(xué)工作者”,變更為“從事科學(xué)技術(shù)工作”的知識(shí)分子。在中國共產(chǎn)黨的關(guān)懷和幫助下,九三學(xué)社的組織和社員有較大的發(fā)展,且這一時(shí)期的“新社員大多數(shù)是從事科學(xué)技術(shù)工作的業(yè)務(wù)骨干”。九三學(xué)社的科技特色得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

需要強(qiáng)調(diào)的是,章程總綱里所談的“科學(xué)技術(shù)”,集中概括了九三學(xué)社的界別特色,但它是“大科技”,涉及方方面面,不能單純地從職業(yè)領(lǐng)域或單位類型來理解。實(shí)際上,凡是從事系統(tǒng)性科學(xué)和技術(shù)知識(shí)的產(chǎn)生、發(fā)展、傳播和應(yīng)用活動(dòng)的人員,都可以歸屬為科技工作者。人們通常所說的“科學(xué)技術(shù)”“高等教育”“醫(yī)藥衛(wèi)生”這三個(gè)界別,本身就存在著較大程度的交叉關(guān)系,高等教育界、醫(yī)藥衛(wèi)生界中包含著大量的科技工作者。九三學(xué)社的廣大科技工作者不僅集中分布在科研院所,而且也集中分布在高等院校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

改革開放后,九三學(xué)社高度重視保持和發(fā)展界別特色,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是體現(xiàn)在組織發(fā)展中。九三學(xué)社積極發(fā)展科學(xué)技術(shù)界的高、中級(jí)知識(shí)分子,啟動(dòng)實(shí)施“人才強(qiáng)社”戰(zhàn)略,聚集了一大批科技人才。1984年底,“科學(xué)技術(shù)”“高等教育”“醫(yī)藥衛(wèi)生”三個(gè)界別的社員分別占到社員總數(shù)的39.6%、34.9%、17.8%,三者占比達(dá)到92.3%,共同構(gòu)成了九三學(xué)社的主體界別。此后,盡管這三個(gè)主體界別的總占比有起有伏,但始終保持在75%以上。二是體現(xiàn)在參政履職中。九三學(xué)社先后圍繞教育體制改革、中年知識(shí)分子作用發(fā)揮、三峽工程建設(shè)、非典防治、低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國企退休科技人員待遇提高、醫(yī)療衛(wèi)生工作改進(jìn)、市場(chǎng)對(duì)科技資源配置決定性作用發(fā)揮等重大問題,注重從科技角度切入,深入調(diào)查研究,積極建言獻(xiàn)策,為黨和國家制定有關(guān)政策提供了重要依據(jù),使自身科技特色得到更為充分的展現(xiàn)。1986年,社員王淦昌、陳芳允和另外兩名科學(xué)家提出要跟蹤世界先進(jìn)水平,發(fā)展我國的高技術(shù),推動(dòng)了《高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃綱要》即863計(jì)劃的出臺(tái),對(duì)我國高科技發(fā)展產(chǎn)生了巨大推動(dòng)作用。三是體現(xiàn)在思想政治建設(shè)中。在創(chuàng)建和發(fā)展的長期實(shí)踐中,九三學(xué)社形成了愛國、民主、科學(xué)的優(yōu)良傳統(tǒng)。九三學(xué)社特別注重通過學(xué)習(xí)教育,加強(qiáng)政治引領(lǐng),傳承弘揚(yáng)九三學(xué)社老一輩科學(xué)家的家國情懷和科學(xué)精神,動(dòng)員和引導(dǎo)廣大社員為國家科技事業(yè)發(fā)展建功立業(yè)。王選、黃昆、師昌緒、謝家麟、程開甲等社員先后獲國家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)和其他獎(jiǎng)項(xiàng)。

中共十八大以來,九三學(xué)社在積極貫徹中共中央對(duì)科技創(chuàng)新作出的重大戰(zhàn)略部署的同時(shí),堅(jiān)持弘揚(yáng)愛國、民主、科學(xué)優(yōu)良傳統(tǒng),堅(jiān)持實(shí)施“人才強(qiáng)社”戰(zhàn)略,一批社員如盧柯、潘建偉等陸續(xù)取得新的重要科研成果。九三學(xué)社圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新型國家建設(shè),聚焦科研管理體制改革、國家科技創(chuàng)新體系和科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、長江黃河流域和草原生態(tài)文明建設(shè)、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理、科技型民營企業(yè)發(fā)展等重大問題廣泛調(diào)研,提出一系列高質(zhì)量建言,為實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)、加快建設(shè)科技強(qiáng)國作出新的貢獻(xiàn)。

五、總結(jié)

回顧九三學(xué)社界別特色形成和發(fā)展的歷程,能夠得到以下啟示:

第一,九三學(xué)社界別特色的形成和發(fā)展,既體現(xiàn)了對(duì)歷史的傳承,又反映了對(duì)現(xiàn)實(shí)的回應(yīng)。九三學(xué)社自誕生之日起,就具有自己鮮明的政治特點(diǎn),即學(xué)術(shù)性、思想上高度認(rèn)同愛國民主科學(xué)、同科學(xué)技術(shù)界具有天然聯(lián)系。新中國成立初期,九三學(xué)社延續(xù)學(xué)術(shù)性的傳統(tǒng),明確以“進(jìn)步的文教科學(xué)工作者”為主要發(fā)展對(duì)象。中共中央“向科學(xué)進(jìn)軍”號(hào)召提出后,九三學(xué)社為適應(yīng)中國共產(chǎn)黨的科技政策和國家推進(jìn)工業(yè)化建設(shè)的需求,將發(fā)展對(duì)象調(diào)整為“科學(xué)、文化、教育、衛(wèi)生工作者的中上層分子”。改革開放后,九三學(xué)社貫徹中國共產(chǎn)黨的科技政策,并根據(jù)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的需求和自身實(shí)際,進(jìn)一步明確以科學(xué)技術(shù)以及相關(guān)的高等教育、醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域高、中級(jí)知識(shí)分子為主要發(fā)展對(duì)象。

第二,中國共產(chǎn)黨在九三學(xué)社界別特色形成和發(fā)展過程中,發(fā)揮了重要的引領(lǐng)作用。中華人民共和國成立后,中國共產(chǎn)黨從各民主黨派的歷史和現(xiàn)狀出發(fā),明確提出民主黨派組織發(fā)展應(yīng)有所分工的主張,得到各民主黨派的贊同和貫徹落實(shí)。毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習(xí)近平等幾代中共中央領(lǐng)導(dǎo)人都一以貫之地重視科學(xué)技術(shù)在提升綜合國力和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用。從“向科學(xué)進(jìn)軍”到“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”,從實(shí)施科教興國戰(zhàn)略到建設(shè)創(chuàng)新型國家,從實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略到建設(shè)世界科技強(qiáng)國,中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)中國人民逐步探索出一條適合中國國情和社會(huì)主義制度的自主創(chuàng)新道路。正是在響應(yīng)和貫徹中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)政策和科技政策的歷程中,九三學(xué)社形成和發(fā)展了自身的界別特色,今后必須繼續(xù)貫徹落實(shí)好中國共產(chǎn)黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策和科技政策。

第三,在新時(shí)代新征程上,鞏固和發(fā)展好自身界別特色,既是九三學(xué)社加強(qiáng)自身建設(shè)的基本要求,同時(shí)也是九三學(xué)社更好履行中國特色社會(huì)主義參政黨職能的力量之源。唯有高度重視特色,努力發(fā)揮好特色,九三學(xué)社方能在服務(wù)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的歷史進(jìn)程中作出更大貢獻(xiàn)、爭(zhēng)取更大光榮。在組織發(fā)展上,要把握好保持界別特色與優(yōu)化結(jié)構(gòu)的關(guān)系,堅(jiān)持科學(xué)技術(shù)以及相關(guān)的高等教育、醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域內(nèi)的社員始終占到社員總數(shù)的70%以上,適當(dāng)發(fā)展其他界別的代表性人士,不隨意降低標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展社員。在參政履職上,要堅(jiān)持“四個(gè)面向”,緊緊圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施,聚焦強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量、提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力、激發(fā)人才創(chuàng)新活力、完善科技創(chuàng)新體制機(jī)制等方面的重要問題,深入調(diào)查研究,積極建言獻(xiàn)策,為實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)、加快建設(shè)科技強(qiáng)國獻(xiàn)智出力。在思想政治建設(shè)上,要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)愛國報(bào)國傳統(tǒng),大力弘揚(yáng)科學(xué)精神,廣泛凝聚科技界知識(shí)分子的共識(shí),及時(shí)反映他們的思想動(dòng)態(tài)和利益訴求,支持他們瞄準(zhǔn)重大前沿科學(xué)問題和關(guān)鍵核心技術(shù),執(zhí)著追求、攻堅(jiān)克難,勇做科技創(chuàng)新的排頭兵。

根據(jù)文獻(xiàn)[4]中鉸接式自卸車的工作原理,自卸車在空載且直線前進(jìn)時(shí),液壓系統(tǒng)的能量損失主要分成兩部分:一部分液壓油通過葉片泵、高壓過濾器、閥、管路和低壓過濾器回到油箱,產(chǎn)生的壓力損失轉(zhuǎn)化為熱量;另外一部分液壓油因?yàn)榱闩帕繒r(shí)柱塞泵的泄漏直接回到油箱產(chǎn)生熱量。液壓系統(tǒng)散熱的主要途徑是通過油箱與外界自然對(duì)流散熱。以下針對(duì)自卸車液壓系統(tǒng)產(chǎn)熱和散熱的過程進(jìn)行熱力學(xué)建模分析。

[1] 潘菽:《難忘的重慶歲月》,《中國科學(xué)家回憶錄》,光明日?qǐng)?bào)出版社,1988年版,第20頁。

[2] 據(jù)吳藻溪回憶,吳藻溪、張申府、葛名中、熊雯嵐、孫克定、潘菽等人在同一時(shí)期還組織發(fā)起“重慶自然科學(xué)座談會(huì)”。但據(jù)潘菽回憶,“自然科學(xué)座談會(huì)”與“重慶自然科學(xué)座談會(huì)”并不是一回事。由于梁希、潘菽、金善寶、涂長望等人同時(shí)參加了“自然科學(xué)座談會(huì)”與“重慶自然科學(xué)座談會(huì)”,所以很多人把這兩個(gè)座談會(huì)混為一談。

[3] 金善寶:《深切懷念我的摯友潘菽同志》,載于《民主與科學(xué)》1997年第3期。

[4] 涂長望:《中國科學(xué)工作者協(xié)會(huì)》,載于《科學(xué)大眾》1948年第4卷第6期。

[5] 九三學(xué)社中央社史辦公室:《九三學(xué)社歷史資料選輯》,學(xué)苑出版社,1991年版,第12頁。

[6] 中共延安市委統(tǒng)戰(zhàn)部組:《延安時(shí)期統(tǒng)一戰(zhàn)線史料選編》,華文出版社,2010年版,第270頁。

[7] 中央統(tǒng)戰(zhàn)部:《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線文獻(xiàn)選編第5卷》,2005年版,第12頁,轉(zhuǎn)引自黃天柱《民主黨派組織發(fā)展界別特色的形成演變及理論思考》,廣西社會(huì)主義學(xué)院學(xué)報(bào)2017年第3期,第 51頁。

[8] 同[5],第93頁。

[9] 《九三社訊》1951年第1期,第15頁。

[10] 中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部研究室:《歷次全國統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議概況和文獻(xiàn)》,檔案出版社,1988年版,第104頁。

[11] 同[5],第135頁。

[12] 同[5],第95——96頁。

[13] 《在發(fā)展組織過程中應(yīng)注意文教與科學(xué)工作者并重原則給重慶分社的復(fù)函》,九三學(xué)社中央檔案室存。

[14] 中共中央文獻(xiàn)研究室:《建國以來重要文獻(xiàn)選編(第八冊(cè))》,中央文獻(xiàn)出版社,1994年版,第35——36頁。

[15] 中共中央文獻(xiàn)研究室:《毛澤東年譜(1949——1976)(第二卷)》,中央文獻(xiàn)出版社,2013年版,第515頁。

[16] 梁希:《在中國人民政治協(xié)商會(huì)議第二屆全國委員會(huì)第二次會(huì)議上的發(fā)言》,載于《九三社訊》1956年第2、3號(hào),第8頁。

[17] 王竹溪:《積極響應(yīng)向科學(xué)進(jìn)軍的號(hào)召》,載于《九三社訊》1956年第4號(hào),第2頁。

[18] 同[5],第170頁。

[19] 同[5],第154頁。

[20] 同[5],第178頁。

[21] 《關(guān)于修改社章的說明》,九三學(xué)社中央檔案室存。

[22] 同[5],第244頁。

[23] 杜青林:《中共十一屆三中全會(huì)以來多黨合作理論、政策和實(shí)踐的創(chuàng)新與發(fā)展》,華文出版社,2008年版,第41頁。

[24] 同[5],第279——280頁。