3D打印技術在紡織服飾產品設計中的應用與發展

楊 婧

(運城學院,山西 運城 044000)

在數字化仿真技術逐漸成熟的現代社會,紡織服飾產品設計的創新性和發展前景是行業潛在價值的重要體現。隨著衣食住行的基本需求逐漸延伸出人性化和時尚化的精神需求,紡織服飾產品的設計多樣化、材料創新性需要進行突破。同時,創新及變革需要設計者大量的思維過程及必要的勞動時間,而設計與實物的落差往往是抑制商品價值的鴻溝。在保持真實化的同時體現設計靈感,這是設計者及生產商都期望的。

如今,3D打印技術逐漸市場化,先進技術已經不再只是為機械零部件提供可視化服務,而是隨著材料技術以及數字技術的發展,體現在生活中的產品設計上,其中不乏紡織服裝產品。3D打印技術為設計者及生產商提供了折中的方式,不但使靈感設計最大化,還兼具工業化生產的必要功能,通過工業化、規模化、智能化的生產模式,可以將3D打印技術融入各類產品的生產環節中并進行有機組合。

1 3D打印技術在紡織服飾產品設計中的應用與特點

3D打印技術是一種快速成型技術,又稱逆向工程或增材制造(Additive Manufacturing,AM)。其采用3D數字技術打印機完成產品制造,是一種以數字模型文件為基礎,運用金屬粉末、陶瓷、碳纖維增強塑料和高分子凝膠等材料,通過分層打印和疊加成型的方式來構造物體的技術,可同時實現計算機輔助設計(Computer Aided Design,CAD)[1]。

紡織服飾產品設計適應性需求較為廣泛,且已經超出最基本的功能性需求而存在于現代社會,這種適應性需求是體現個性價值及表達自我的重要媒介。紡織服飾產品的發展逐漸側重面料、版型及產品設計上的創新,這對服飾產品生產中的各項環節、任務、制作工藝提出了具體要求。面對這樣的挑戰,3D打印技術在紡織服飾產品中的應用價值便凸顯出來。

1.1 個性化展現

在現代社會,服飾產品設計的個性化理念已經不再是“紙上談兵”,服飾產品設計可以在個性化定制和自我表達的自由創意上大放異彩,這和現代商品環境下的精神需求相契合。同時,3D打印技術在材料以及成型技術上逐漸表現出多元化,也為服飾產品設計的可行性提供了更多的參考。

1.2 創意轉化生產

3D打印技術及其衍生的生產方式的變革,會為服飾產品設計在創意轉化上提供更多的可能性。好的設計不再因為制作及加工技術等無法實現,而產品設計的形式和方法也會成為整個生產環節中的核心部分,同時也為生產過程節省了更多的時間,延長了商品的生命周期,進而源源不斷地生產出新的商品投入市場,為商家和企業帶來更多創造價值的機會。

1.3 綠色環保節約

基于3D打印技術的強塑造特點,在材料及數字化技術的幫助下,能夠實現精準的物件構造,避免在生產環節中產生材料過剩的情況。一方面,節約環保符合現代綠色工業的標準;另一方面,也避免了不必要的成本和物料浪費。3D打印技術在紡織服飾產品上的應用,增加了新型環保材料的使用機會,更多的“回收物”可以變廢為寶,并在服飾類商品中發揮重要作用。

2 3D打印技術對紡織服飾產品的發展影響

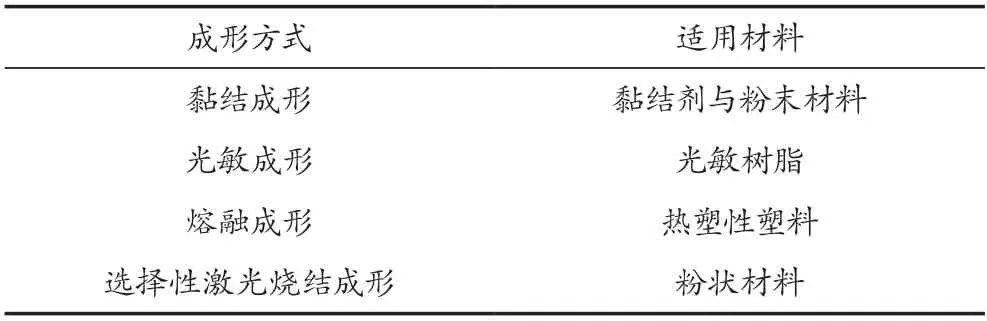

3D打印技術有黏結成形、光敏成形、熔融成形、選擇性激光燒結成形4種成形方法[2],其材料適應性情況如表1所示。

表1 3D打印技術成形方法的材料適應性

成形方式的多樣化是目前3D打印技術在紡織服裝行業發展成熟的見證。黏結成形技術是紡織類產品設計在著色工藝上發展成熟的表現,具體是將著色劑與黏合材料相結合,形成薄層并進行著色。光敏技術是運用光敏材料(UV樹脂),在光作用下堆積成形進行制造。熔融成形則是通過熱塑性材料在高溫腔體中熔化,形成液體,再被噴頭均勻噴出并疊加成形[3]。由此可見,這些技術的應用改變了紡織服飾產品的制造方式,甚至影響到服飾產業的生產模式,因此,3D打印技術對紡織服飾產品有著深遠影響。

在現代服裝行業,個性化的主導消費逐漸成為發展趨勢,個性定制化、材料綜合化、限量版設計已經成為市場的主流趨勢之一。基于此,3D打印技術結合相關產業優勢,在紡織服飾產品的生產模式上,也會逐漸形成更具特色的新變化,服飾產品將獲得更多的附加價值。

2.1 延伸性功能

除了適用性,紡織類織造材料附加了更多的功能,為服裝設計創造了更多的價值,而相同勞動時間下的生產方式難以形成多功能性,因此,對比傳統的紡織材料工藝,運用3D打印技術生產的產品屬性及延伸性其實更具競爭優勢。

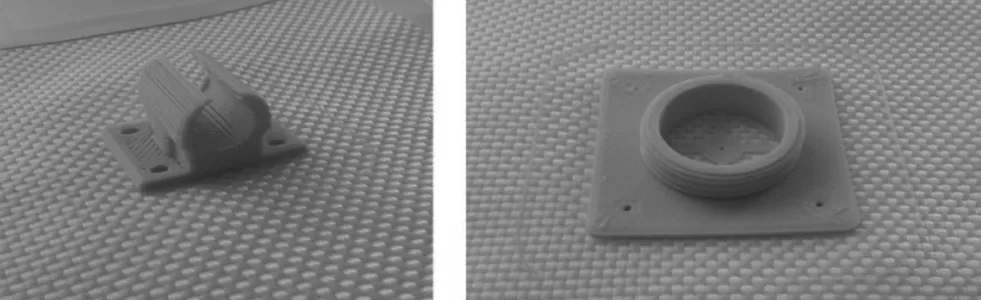

除了視覺上的良好表現,3D打印技術還可使織物充分發揮阻燃、防紫外線、防污等實用功能。與一般生產環節中的濕法技術等傳統工藝相比,3D打印技術可以在保證織物美觀的同時,使相關功能性元件結構化,使紡織品在制造環節可以將功能元件在織物基底上打印成形,保證產品的機械韌度,如圖1所示。

圖1 織物上的3D打印件

2.2 材料的穩固性功能

除了多功能性,紡織服飾產品材料的穩固性也是3D打印技術應用的優秀表現。這一優勢為服裝類商品的日常維護帶來了更多的便利。

不同于傳統濕法加工的工藝方式,3D打印技術在材料著色及防腐等工序上,可以從細微的多層結構中增強涂料與織物之間的黏合性,使織物基底與功能性涂料的結合更為牢靠,耐磨性、持久性以及穩固性較傳統工藝產品表現更佳。

同時,對于機械預處理的紡織材料,可以通過3D打印技術進行化學方法干預,改變表面材料與基底織物的物理性質和化學性質,從微觀層面實現新面料的功能優化。

3 3D打印技術在紡織服飾產品中的發展預測

針對3D打印技術在紡織服飾產品中的應用適應性及其在產品發展過程中呈現的效果預期性,本研究結合紡織服飾產品設計的發展需求,從行業和市場出發,以現有的數據為理論支撐進行預測。

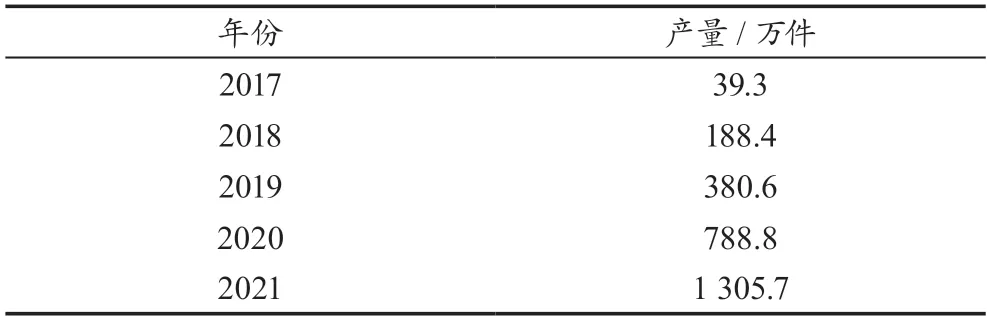

對于目前已經存在于市場并應用3D打印技術生產的紡織服飾產品,利用相關產品在市場上的供求關系進行灰色預期化模型的創建和分析(表2);此外,也需要考慮到其他方面的影響,雖然采集到的數據受到多因素的影響,但參考相關行業專家的評價性意見進行模糊預測,仍然具有一定的研究價值。

表2 3D打印技術生產服飾類產品的產量統計

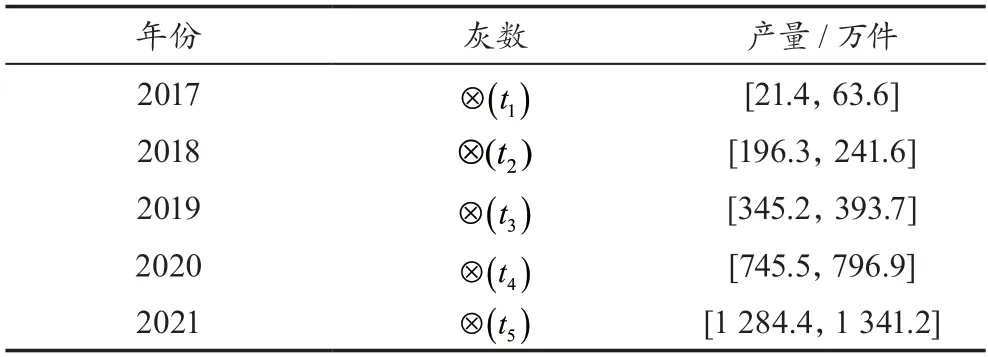

根據現有數據存在的諸多可變因素,可設其產量為區間灰數,如表3所示,并對其每一個部分加對應的白化權函數。

表3 3D打印技術生產服飾類產品的產量區間灰數

3.1 模型構建

依照灰色馬爾科夫預測模型,針對數據區間灰數進行函數構建,首先進行列變換。

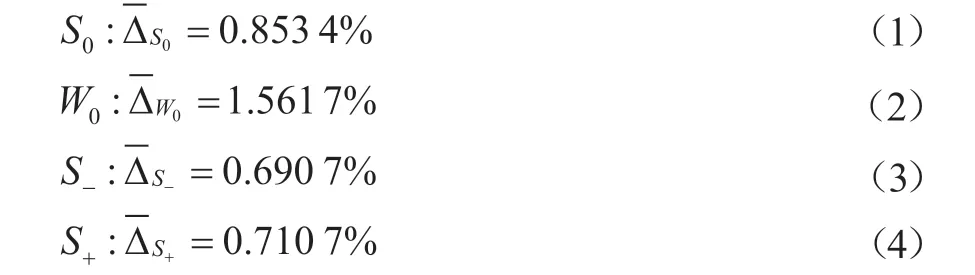

(1)中間層面積序列:S0=(18.25,19.40,20.15,21.75)。

(2)中間層坐標序列:W0=(131.72,295.25,571.22,1 043.22)。

(3)起點過渡層面積序列:S-=(13.75,14.80,15.80,17.40)。

(4)止點過渡層面積序列:S+=(11.75,12.70,14.00,14.95)。

依照行業專家意見以及合理化建議的評分,代入參數計算。

依照序列參數及DGM(1,1)模型參數[4],進一步計算可得預測模型的模擬值與模擬誤差,如表4所示。

3.2 結論

從預測計算結果可以看出,相對誤差值基本小于4%,證明預測模型存在一定的數理意義,同時也證明在近5年時間內,3D打印技術在紡織服飾產品設計中的使用情況符合預期的市場投入量,并呈現出逐漸接近的結果,與本研究所構想的內容一致。

4 結語

3D打印技術在紡織服飾產品設計中的應用,為生產設計環節增加了更多的附加價值。針對現代紡織類產品的新供需關系,基于數字化技術的3D打印技術在傳統紡織行業的應用,可以在紡織生產中起到促進作用,并為其他傳統手工藝的應用與發展提供寶貴的經驗。同時,3D打印技術的發展將帶動紡織服飾產品的不斷進步和產業升級,改變紡織行業的生產方式,提高生產效率與產品設計的多樣性,發揮重要的科技作用。