健脾I號治療脾虛型功能性消化不良的臨床效果

陳 亮 余求祥 劉澤洲 黃 鳳 王和天▲

1.北京市第一中西醫結合醫院消化內科,北京 100026;2.中日友好醫院肛腸科,北京 100029;3.河北省廊坊康莊社區衛生服務站內科,河北廊坊 065000;4.首都醫科大學附屬北京中醫醫院內科,北京 100010

功能性消化不良(functional dyspepsia,FD)指具有餐后飽脹不適、早飽感、上腹痛、上腹燒灼感中的一項或多項,且不能用器質性、系統性或代謝性疾病等來解釋癥狀產生原因的疾病。FD是臨床常見病和多發病,其發病率較高,嚴重影響了人們的身體健康和生活質量[1]。西醫治療FD尚無特效手段,主要采用去除誘發因素和對癥治療為主。FD可歸屬于中醫學中“痞滿”“胃脘痛”“積滯”等范疇[1]。有針對FD的中醫證型研究顯示,肝胃不合證占37.3%,脾胃虛弱證占26.4%,脾胃濕熱證占17.3%[2],綜合來看脾虛證及與脾虛生濕產生的變證合計占所有證型的40%以上,由此可見脾虛證是臨床中FD的重要證型。由于虛證的特點,注定其病程遷延難愈,治療相對實證更為困難;另一方面,健脾益氣等滋補藥物性質大多滋膩,如使用或配伍不當,容易發生滋補太過,導致氣郁化火等變證的產生。健脾Ⅰ號是首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京市第一中西醫結合醫院中醫院區知名中醫臨床經驗方劑,其主要組成藥物為黨參、炒白術、茯苓、甘草、生黃芪、陳皮,劑型為散劑。本研究應用健脾Ⅰ號治療脾虛型FD患者131例,療效顯著,現報道如下,以期為臨床治療脾虛型FD提供有效藥物。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究經北京市第一中西醫結合醫院中醫院區醫學倫理委員會審查批準(NO.CYSF1625)。選取2020年7月至2021年6月就診于北京市第一中西醫結合醫院CBD院區及中醫院區消化科門診并經胃鏡等檢查后明確診斷為脾虛型FD的患者131例。采用隨機數字表法分為治療組(n=67)和對照組(n=64)。治療組男38例,女29例,平均年齡(39.20±1.01)歲,平均病程(1.03±0.31)年;對照組男36例,女28例,平均年齡(35.41±1.47)歲,平均病程(1.13±0.12)年。按照WHO體重指數(BMI)標準[3]計算,治療組平均BMI(25.18±2.31),達到超重及以上標準的患者為42例,占比62.7%;對照組平均BMI(24.78±2.76),達到超重及以上標準的患者為44例,占比68.75%。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P> 0.05),具有可比性。

研究過程中共有5例患者出現輕微不適,但無患者退出研究,所有患者均按照規定療程完成治療。

1.2 納入及排除標準

病例納入遵循病癥結合的原則,需符合以下納入標準:①符合羅馬Ⅳ FD西醫診斷標準[4];②符合中醫脾虛證診斷標準[5];③年齡18~65歲;④患者知情同意,自愿受試。排除標準:①合并消化道器質性疾病,如嚴重的慢性糜爛性或萎縮性胃炎、潰瘍、腫瘤、息肉等及其他疾病所致的功能性消化不良,如糖尿病、甲亢、胃泌素瘤等;②合并有心腦血管、肝、腎、內分泌、免疫系統及血液系統嚴重疾病者;③妊娠、意向妊娠及哺乳期婦女;④近1周服用影響胃腸動力及感覺功能的藥物者。

1.3 治療方法

治療組:口服健脾Ⅰ號散劑,委托首都兒科研究所藥廠加工,將生藥按處方比例混合后研碎磨粉,過600目篩后小包包裝,5 g/包,1包/次,3次/d,餐前半小時沖服,療程共4周。對照組:口服市售中成藥四君子顆粒(葵花藥業集團湖北武當有限公司,國藥準字Z42021117,規格:15 g/袋),1袋/次,3次/d,餐前半小時口服,療程共4周。

1.4 藥品清點

每次復診時,如實記錄受試者接受、服用的藥品數量,判斷受試者服藥依從性,并在病例報告表上及時記錄。

1.5 觀察指標

1.5.1 療效指標 分別在治療前、治療結束時記錄患者的癥狀和證候積分。

1.5.2 安全性指標 治療開始前、治療結束時各檢測一次患者血尿便常規、肝腎功能及心電圖,結果予以如實記錄。

1.6 療效判定標準

1.6.1 癥狀療效判定標準[1]①治愈:癥狀、體征基本消失,療效指數≥90%;②有效:癥狀、體征明顯減少或改善在2級以上,或療效指數為70%~<90%;③顯效:癥狀、體征減輕或改善在1級以上,或療效指數為30%~<70%;④無效:癥狀、體征均無好轉,療效指數<30%。總有效率=(治愈+有效+顯效)例數/總例數×100%。

1.6.2 中醫證候療效判定標準[5]參照《中藥新藥臨床研究指導原則》中“中藥新藥治療脾氣虛證的臨床研究指導原則”,分別比較兩組患者治療前后證候積分改善情況。

1.6.3 主要癥狀改善評價 主要癥狀評估采用0~3分制:0分,無癥狀;1分,癥狀輕微或發作頻率< 3次/d;2分,癥狀介于輕微和較重之間,或發作頻率3~5次/d,無需服藥;3分,癥狀較重,不能耐受,需服藥治療或發作頻率>5次/d。癥狀改善判定標準:顯效,癥狀評分降低>60%;有效,癥狀評分降低20%~< 60%,癥狀緩解;無效,癥狀評分降低< 20%,癥狀未緩解。總改善率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.6.4 不良反應評價 記錄兩組患者不良反應發生例數及嚴重程度,用以評價藥物安全性。

1.7 統計學方法

所有數據均使用Excel 2010及SPSS 22.0軟件錄入并進行統計學分析,計量資料以均數±標準差()表示,采用獨立樣本t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗,P< 0.05為差異有統計學意義,P< 0.01為差異有顯著統計學意義。

2 結果

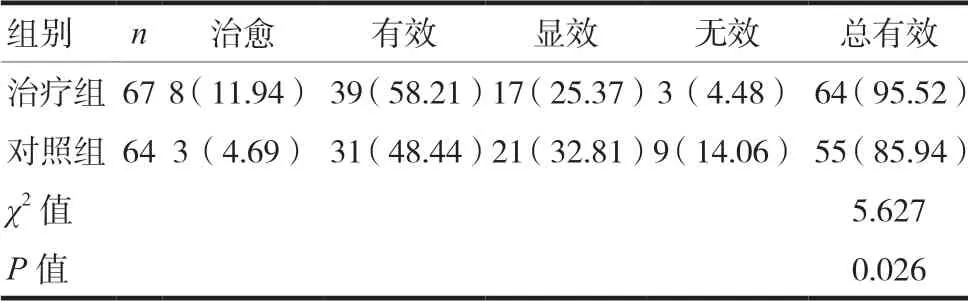

2.1 兩組患者療效比較

經過4周的治療,治療組患者總有效率為95.52%,高于對照組的85.94%,差異有統計學意義(P< 0.05),且治療組的治愈率和有效率(11.94%、58.21%)高于對照組(4.69%、48.44%)。見表1。

表1 兩組患者療效比較[n(%)]

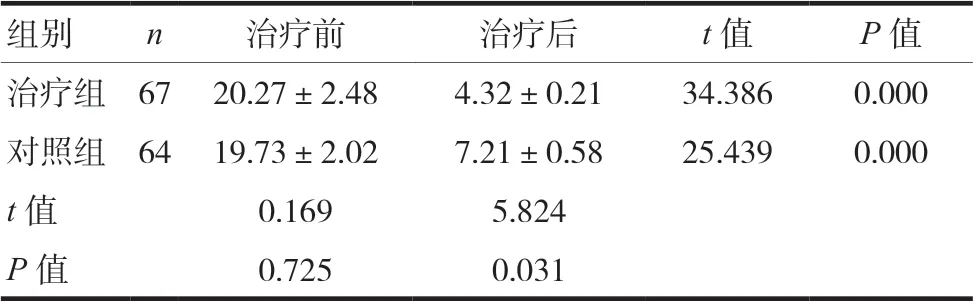

2.2 兩組患者治療前后證候積分比較

兩組治療前證候積分比較,差異無統計學意義(P> 0.05);治療后,治療組證候積分低于對照組,差異有統計學意義(P< 0.05),提示治療組療效明顯優于對照組。見表2。

表2 兩組患者治療前后證候積分比較(分,±s)

表2 兩組患者治療前后證候積分比較(分,±s)

組別 n 治療前 治療后 t值 P值治療組 67 20.27±2.48 4.32±0.21 34.386 0.000對照組 64 19.73±2.02 7.21±0.58 25.439 0.000 t值 0.169 5.824 P值 0.725 0.031

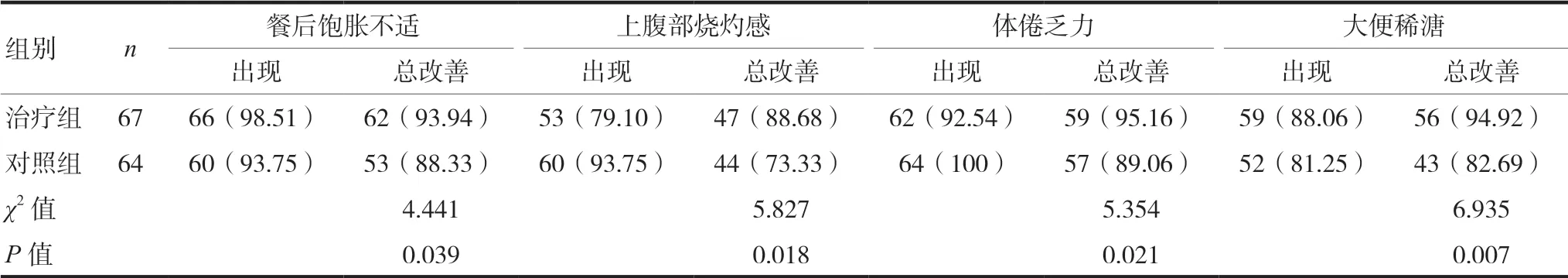

2.3 兩組患者主要癥狀的改善情況

在全部西醫疾病診斷和中醫證候診斷的主要癥狀當中,治療組餐后飽脹不適、上腹燒灼感、體倦乏力3個癥狀的總改善率要優于對照組,差異有統計學意義(P< 0.05);而對于大便稀溏這一癥狀的總改善率明顯優于對照組,差異有顯著統計學意義(P<0.01)。見表3。

表3 兩組患者主要癥狀改善情況[n(%)]

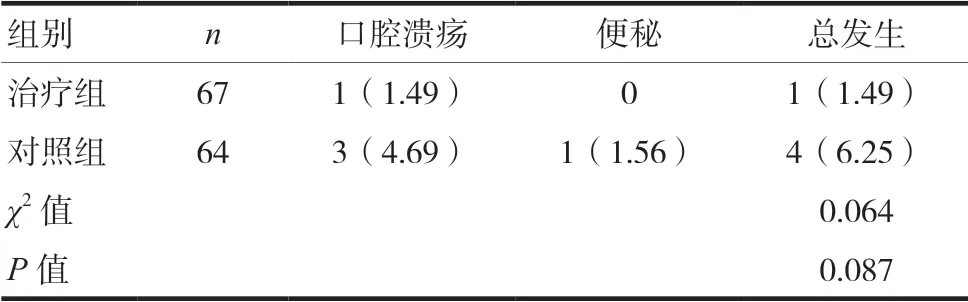

2.4 兩組不良反應發生情況比較

治療組共有1例、對照組共有3例患者在服藥第1周出現了輕微口腔潰瘍癥狀,1例患者服藥后出現便秘癥狀,兩種不良反應在繼續服藥后癥狀均獲緩解。兩組不良反應總發生率均較低且差異無統計學意義(P> 0.05),提示兩組藥物均具有較高的安全性。見表4。

表4 兩組患者不良反應發生情況比較[n(%)]

3 討論

3.1 控制體重可能對脾虛證的治療具有潛在價值

《丹溪心法·中濕》云:“凡肥人沉困怠惰,是濕熱”“凡肥白之人,沉困怠惰,是氣虛”,在兩組患者中,BMI達到超重及以上水平的比例均超過每組總人數的60%,這與前人所述頗為吻合,提示對于脾虛證的治療,減輕體重亦是其有效途徑之一。

3.2 健脾Ⅰ號散劑具有良好的臨床療效和安全性

健脾Ⅰ號散劑是知名中醫王和天教授的臨床經驗方劑,是其繼承著名中醫學家趙榮萊教授所提倡“重視脾胃氣機調暢、升降平衡”觀點的具體體現,其治療重點在于榮衛氣虛、臟腑怯弱所致的食少納呆、脘腹脹滿、體倦乏力之患。本研究對照藥四君子湯是健脾益氣的經典方劑,原載于《太平惠民和劑局方》,由人參、白術、茯苓、甘草構成,現代多用黨參代人參,全方配伍平和,甘溫益氣,但溫而不燥、不熱,王綿之教授認為本方“補氣而不傷血”,但同時需要考慮到脾虛所致的水濕運化功能減弱,且需“補氣防壅”,故原方中配有淡滲下行之茯苓。王和天教授認為由于現今人們社會生活水平提高的同時生活壓力更大,故嗜食肥甘和思慮傷脾所致的脾虛濕盛者更為常見和經久難愈,因此在四君子湯基礎上加入味甘微溫、入脾經之黃芪以增強其補氣健脾的功效,同時又佐以能夠理氣調中、行氣健胃、燥濕化痰的陳皮,除增強原方祛濕之力外,也能減少虛不受補、閉門留寇之虞。藥理學研究也證實了四君子類方劑具有調節血管活性腸肽(vasoactive intestinal peptide,VIP)、胃泌素(gastrin,GAS)等胃腸道激素的含量并促進脾虛證大鼠胃腸道排空率和推進率向正常水平恢復的作用[6],同時還可通過提高c-kit、claudin-2、occludin的表達改善腸道黏膜通透性和腸動力,對虛證型胃腸功能損傷有良好療效[7]。

3.3 中藥煮散的優勢

散劑與湯劑都是中藥的傳統用藥形式。煮散最早見于唐·孫思邈《備急千金要方》,而中藥煮散的鼎盛時期則是宋代,這與宋代連年戰亂所導致的各地區藥材流通不暢、藥源緊缺有關。孫玉雯等[8]對比研究了二十余種中草藥煮散與水煎的藥效區別,結論提示根、根莖類藥材煮散在煎煮10 min的情況下,其有效成分含量和得膏率均不低于飲片煎煮。可見藥材煮散服用的方式能夠節省煎煮時間及能源。此外,對于質地堅硬致密的藥材,制成煮散還能起到節省藥材的作用,部分藥物從得膏率方面計算,至少能節約一半的藥材;對于有效成分不易溶于水的藥材,如果質地堅硬、體積大,飲片煎煮不易煎透,制成煮散則效益更大。現今社會,有限的中藥材資源儲量與不斷增加的中藥材市場需求之間的矛盾愈加尖銳,人們對中藥需求的日益增長與中藥價格的不斷上漲已成為中醫行業的突出矛盾,中藥材資源的保護與可持續發展等問題使得散劑這一古老的中藥劑型再次有了新的用武之地。

3.4 中西醫結合治療FD的潛在優勢

FD的發病原因多樣,發病機制仍未完全明確,雖然發現眾多肽類物質或通路對疾病發生發展具有重要作用,但針對這些靶點的西藥研發進展卻十分有限,近年來針對中醫藥治療該病的研究成果卻為此提供了更多選擇。比如劉晶[9]利用兩種脾虛證動物模型研究發現,具有促進食欲及降低胃壁緊張度作用的腦腸肽Ghrelin、CCK、VIP分泌及循環減少,體內抑制性腦腸肽SS增加,可能是FD脾虛證的病機,而應用健脾類方劑香砂六君子湯進行治療后,則能夠觀察到模型動物體內Ghrelin、CCK、VIP的增加,并伴隨抑制性SS的降低。在網絡藥理學研究中,通過復雜網絡分析得到的核心藥物白術、甘草、柴胡、茯苓等(其中三種藥物與本研究所用方劑相同)在治療脾虛型FD過程中扮演著重要角色[10],隨后的網絡藥理學研究則提示核心藥物所含有的槲皮素、山柰酚、甘草次酸等成分作用于白介素-6等關鍵靶點,參與PI3K-Akt信號通路、神經活性配體-受體相互作用等通路,發揮了治療肝郁脾虛型FD的作用[11-14]。另外,對于肝郁脾虛型消化不良疾病患者來說,健脾理氣的中藥一方面對胃泌素及胃動素有促進作用,另一方面可以使膽囊收縮功能增強,臨床價值顯著[15]。

綜上所述,應用健脾Ⅰ號散劑治療脾虛型FD,不僅能夠切實提高臨床療效,同時散劑制備和使用更為簡便且能夠提高藥材利用率,適宜臨床推廣應用。由于研究時間所限,本研究僅限于臨床療效觀察且樣本量較小,下一階段仍需進一步應用網絡藥理學等現代研究方法深入探討其作用機制以利于臨床的開發推廣。