人口遷移對刑事犯罪的影響

——基于戶籍變遷視角的實證研究

張曉蓓,吳阿紫,闕佳欣

(浙江財經大學 公共管理學院,浙江 杭州 310018)

一、引 言

隨著經濟社會的快速發展,我國人口流動政策逐步放開,大量流動人口涌向經濟發達地區。《中國流動人口發展報告》數據顯示,1987—2017年,我國流動人口由0.181億人增長到2.445億人。人口的大規模遷移加快了我國城鎮化的步伐,也為經濟的持續增長打下了堅實的勞動力基礎。但是,人口大規模遷移背景下的犯罪率持續上升成為我國轉型期社會發展的重要特征,流動人口被視為導致犯罪率上升的重要原因,構成了和諧社會發展的潛在隱患。

受戶籍制度影響我國人口遷移具有特殊復雜性。流動人口在受教育程度、工作性質等方面的異質性構成,影響到其社會保障、社會支持網絡的獲得,因而若不加區分地籠統研究人口遷移整體對刑事犯罪的影響,將無法全面捕捉人口遷移的作用機制。并且,實際流動人口數量與刑事逮捕率在多數年份的變動趨勢并不一致,甚至截然相反。本文總結了流動人口比率與刑事逮捕率對比情況。2009—2014年,流動人口占總人口的比率快速增長,但刑事逮捕率時有下降;2014年后,流動人口規模連續三年下降,但刑事逮捕率卻明顯上升。因此,簡單地將所有流動人口混為一談將影響研究結論的準確性和針對性。鑒于此,本文以戶籍更改與否為標準對比研究正式遷移和非正式遷移對刑事犯罪的影響路徑,以期為我國刑事政策和流動人口政策的制定提供參考。

二、文獻綜述

犯罪行為在早期被視為一個社會學或心理學問題。Becker的理性選擇模型開創性地從微觀個體激勵約束和理性選擇角度理解犯罪決策。Ehrlich擴展了理性選擇模型,通過引入勞動力市場因素,構建不確定條件下的勞動—犯罪時間配置模型。Block和Heineke主張除經濟成本之外,道德成本也應該作為犯罪行為的后果之一。White進一步提出將個體的時間在合法消費、非法消費、合法勞動和非法勞動四個情況上進行分配,提高了比較靜態分析結果的不確定性。Chiu 和Madden則將微觀犯罪決策模型推廣到宏觀層面,解決了宏觀加總數據的匹配問題。

隨著理論研究的不斷推進,學者們開始采用經驗數據實證分析犯罪成因,并將犯罪決策的影響因素劃分為抑制因素和促進因素兩類。抑制因素指減少犯罪行為的因素,如福利支出和刑罰威懾。Fishback 等研究發現,美國1930—1940 年的社會救濟金支出降低了財產犯罪和暴力犯罪。陳剛、毛穎、常雪等對我國不同時期的研究發現,社會福利支出和民生支出顯著降低了犯罪率。而受到內生性問題的影響,實證結論通常無法證實刑罰威懾對犯罪的抑制效應,工具變量法和準實驗方法的應用在一定程度上克服了該問題。陳屹立和張衛國、陳春良研究發現,懲罰概率和嚴厲程度對犯罪產生了顯著的威懾作用,并且對侵財犯罪的影響高于暴力犯罪。而陳碩和章元采用公檢法支出作為懲罰指標的研究發現,治亂無需用重典。促進因素指激勵個體選擇犯罪的因素,如收入差距的擴大將降低犯罪的機會成本,增加犯罪的預期收益,導致犯罪數量的上升,國外相關研究多數支持這一觀點。陳春良和易君健、胡聯合等、張向達和張家平通過對我國的研究也得到了相同的結論。然而,章元等、Kang分別基于我國和美國面板數據的研究發現,沒有明顯證據表明收入差距擴大會增加犯罪率。Chintrakarna和Herzer采用面板協整方法研究發現,收入差距會提高社會防范消費從而導致犯罪率下降。

與收入差距相同,理論上失業率的提高也會帶來更多刑事犯罪。Raphael 和Winter-Ebmer和Altindag對美國和歐洲的研究驗證了這一結論,但Fallahi和Rodriguez研究發現,失業率對暴力犯罪影響不顯著。國內研究通常采用城鎮登記失業率指標,該指標不能準確反映我國勞動力市場的實際狀況,因而研究中時常發現失業率對犯罪無顯著影響。模型內生性問題可能是導致這一結論的原因,章元等采用工具變量法研究發現,城鎮登記失業率的上升顯著促進犯罪行為。

人口遷移導致犯罪率上升的觀點為社會廣泛接受,但經驗研究結論并不清晰。Moehling 和Piehl、Blau 和Blau和Saridakis通過對美國的研究發現,移民涌入帶來犯罪活動的增加。陳春良和易君健研究發現,頻繁的遷移降低了犯罪行為被抓的概率,因而會對犯罪率產生正效應。陳剛等研究發現,即便考慮了人口遷移的內生性,省際人口遷移仍然是導致我國犯罪率急劇上升的重要原因。劉彬彬等基于我國村級數據的研究驗證了人口遷移對犯罪的促進作用。相反,Butcher和Piehl對美國的研究發現,移民比本土居民具有更低的刑事監禁率。Bianchi等對意大利的研究發現,控制內生性問題后移民僅對搶劫犯罪影響顯著,對整體犯罪率的影響微乎其微。Aoki和Todo對法國的研究發現,移民與犯罪率整體上無直接關聯,但失業的移民犯罪率高于失業非移民。張丹丹等研究發現,失業使得遷移人口參與犯罪的可能性顯著增加。史晉川和吳興杰采用1997—2007省際面板數據研究發現,流動人口的工作類型、居住地類型及來源地類型與刑事犯罪率顯著相關,但整體規模的增加并不會導致刑事犯罪率的上升。鄭筱婷和藍寶江研究發現,正式遷入率對犯罪率的影響顯著為負,而非正式遷入率的影響顯著為正。王同益基于1997—2013的省際面板數據的研究得到了相同的結論。

綜上所述,針對人口遷移與犯罪率的研究發現,遷移人口內部的異質性對犯罪率有顯著影響,但針對人口遷移異質性的對比研究十分欠缺,且多使用早期數據。近年來我國經濟增長減緩,大量農民工返鄉就業,人口遷移規模持續下降,早期研究結論是否適用于今日仍有待商榷。鑒于此,本文基于1998—2017年數據分析我國犯罪率上升問題,并對比分析總體人口遷移、省際正式遷移、省內正式遷移和非正式遷移的作用機制,剖析不同類型的遷移人口對刑事犯罪影響的差異性。

三、模型構建與變量選取

(一)模型構建

參考Ehrlich的研究,本文構建如下宏觀犯罪決定模型分析人口遷移對犯罪率的作用機制:

其中,指刑事犯罪率,為本文的核心變量遷移率,為其他控制變量,下標分別代表樣本省份和年限,α為省份固定效應。

在犯罪經濟學實證研究中,解釋變量的內生性問題是導致回歸結果偏誤的重要原因之一。公檢法支出與刑事犯罪之間的反向因果關系受到了廣泛關注,但人口遷移的內生性并沒有得到足夠的重視。實際上,輸入地社會治安環境是個體做出遷移決策的重要影響因素,惡劣的治安環境將降低人口遷移意愿,尤其是降低伴隨戶籍轉移、在輸入地長期居住的正式遷移人口。此外,犯罪率較高的地區可能吸引更多的犯罪偏好群體,形成犯罪的同群效應,從而提高犯罪率,這一效應對非正式遷移人群的適用性可能更高。可見,遷移與犯罪之間同樣存在反向因果關系,忽視這一問題會導致有偏的回歸結果。本文采用工具變量法解決模型(1)存在的內生性問題,并分別選取公檢法支出和遷移率的滯后一期和滯后二期作為各自的工具變量。考慮到當工具變量個數多于內生解釋變量個數時,廣義矩估計更有效率,本文選擇最優GMM方法進行估計。

(二)變量選取

考慮到在1997年全面修正了《中華人民共國和刑法》,調整了犯罪界定和懲罰標準,嚴重影響到修正前后數據的可比性,因而本文將研究時段設定為1998—2017年。數據來自歷年《中國統計年鑒》《中華人民共和國分縣市人口統計資料》(下稱《資料》)《中國檢察年鑒》《新中國六十年統計資料匯編》,以及各省人民檢察院工作報告等。

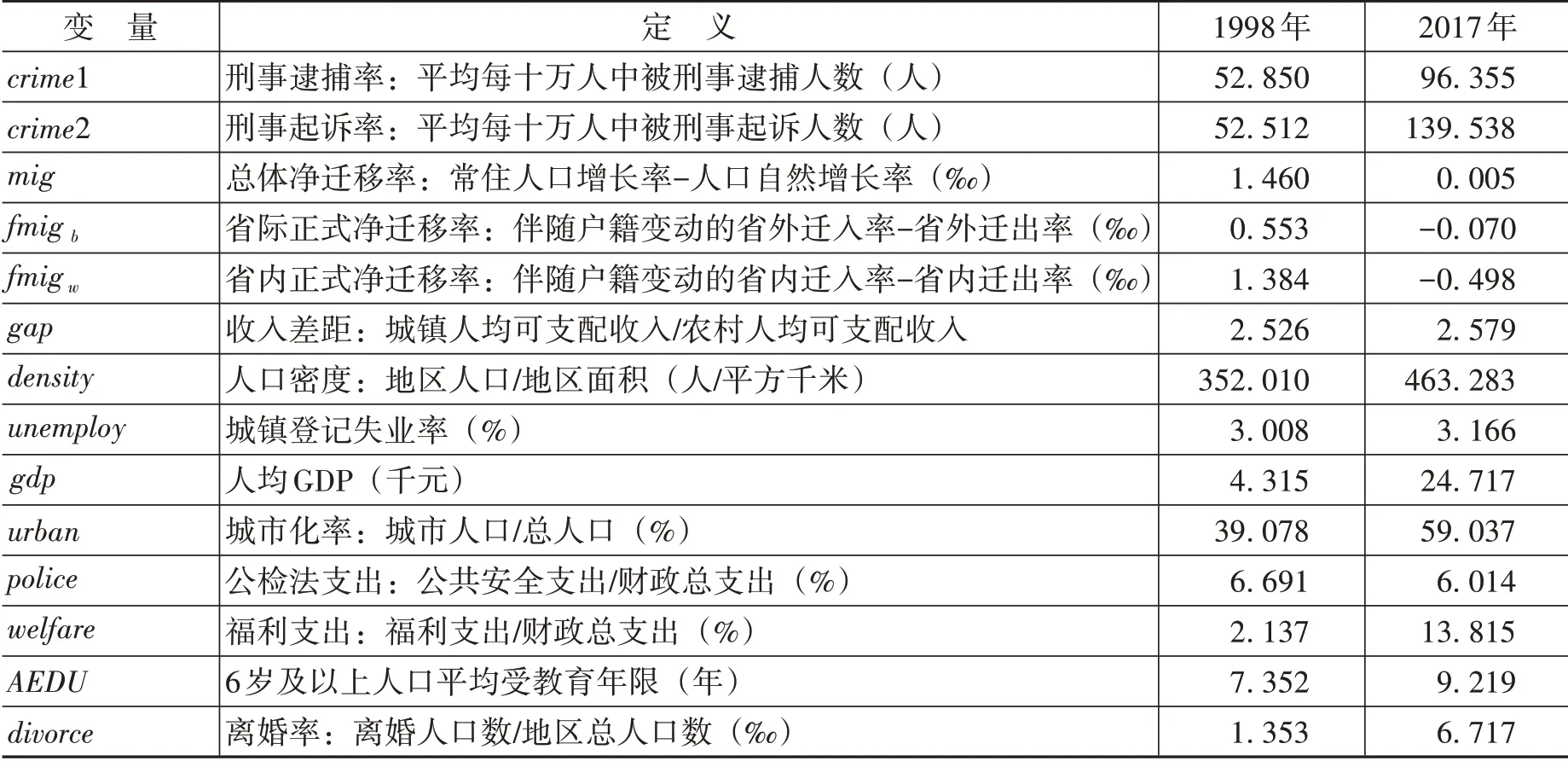

參照陳春良和易君健的研究,本文的刑事犯罪率變量選取刑事逮捕率和刑事起訴率兩個指標,以便進行回歸結果的穩健性檢驗。人口遷移率變量采用常住人口增長率與人口自然增長率之差。本文認為常住人口包括本地人口和遷移人口兩個部分,常住人口增長率等于人口自然增長率與凈遷移率之和,其中凈遷移率指跨省遷入率減去跨省遷出率。需要注意的是,此處遷移人口既包括當年戶籍遷入本地的正式遷移人口,也包括戶籍并未遷入但在本地居住半年以上的非正式遷移人口。相關變量的描述性統計結果如表1所示。

表1 變量定義與統計性描述

本文依據《資料》的數據計算了正式遷移人口的省際正式遷移率,但《資料》的數據僅提供至2012 年,所以本文正式遷移人口的覆蓋年限為1998—2012 年,而非正式遷移人口調查難度更大,以往文獻多采用《全國暫住人口統計資料匯編》相關數據,但該資料僅提供至2014年,因而無法覆蓋2015年開始的流動人口三連降時期,這一時期的下降更多地是由非正式遷移人口引起的。有鑒于此,本文將對比分析總體遷移人口()和正式遷移人口()對刑事犯罪率的影響,則可以認為二者影響效應的差異源于非正式遷移人口。

基于犯罪經濟學和犯罪社會學的經典理論,本文將人口遷移對犯罪的作用機制分為四個路徑,本文通過控制以下路徑得到人口遷移對犯罪的凈影響:

路徑1:遷入地的治安環境對人口遷移決策產生影響,正式遷移可能存在犯罪排斥現象,而非正式遷移可能出現犯罪集聚行為。本文采用工具變量解決這一內生性問題。

路徑2:收入差距的擴大會激發個體在非法活動上配置更多的時間,從而推動犯罪率上升。然而史晉川和吳興杰研究指出,我國遷移人口存在收入雙重性特征,呈現歷史縱向改善和群體橫向差距顯著共存的現狀,歷史縱向改善指流動人口在遷入地的收入比遷出地高。在收入雙重性背景下,我國遷移人口收入差距的效應可以細分為,縱向收入改善效應和橫向收入差距效應,犯罪率的變動取決于兩種效應的對比。正式遷移人口由于戶籍變更到輸入地,更容易受到橫向收入差距的影響,而非正式遷移人口流動性強,社會融入性低于正式遷移人口,因而更重視遷移前后的縱向收入變動。由于無法獲得遷移人口在遷入地的收入數據,本文的收入差距指標仍采用城鄉居民人均可支配收入之比,雖然該指標能夠解釋總體收入差距的75%以上,但由于無法反映縱向收入差距的改善,不能全面衡量遷移人口面臨的收入差距狀況。

路徑3:人口遷移將提高遷入地的人口密度。社會學理論認為人口密度的上升引起犯罪率的上升。一方面,人口密度高意味著潛在侵害對象多,即犯罪發生的機會更多。另一方面,人口密度過高,將加劇競爭和文化沖突,遷移人口缺乏平等獲取社會目標的機會,更容易產生犯罪行為。相對非正式遷移人口,正式遷移人口的流動性弱,犯罪被捕的概率更高,因而會降低其犯罪行為。

路徑4:失業率影響遷移人口刑事犯罪,失業的遷移人口犯罪率更高,但失業對正式遷移人口和非正式遷移人口的影響并不一致。正式遷移人口失業后可以獲得更多的社會支持和更高水平的社會保障,但非正式遷移人口卻不能享受到同等待遇,因而失業狀態對非正式遷移人口的影響更大,該群體更可能選擇通過非法行為。本文采用城鎮登記失業率指標衡量失業率。

本文選取人均GDP作為模型解釋變量,人均GDP既體現了犯罪收益和絕對收入差距,又捕捉了犯罪的機會成本,因而其作用方向取決于兩個效應的對比。除此之外,本文還控制了城市化水平、公檢法支出和福利支出等宏觀因素,平均受教育年限、離婚率等微觀個體和家庭變動因素,以及2001年和2010年“嚴打”期間的虛擬變量。

四、實證結果分析

(一)遷移對刑事逮捕率的影響

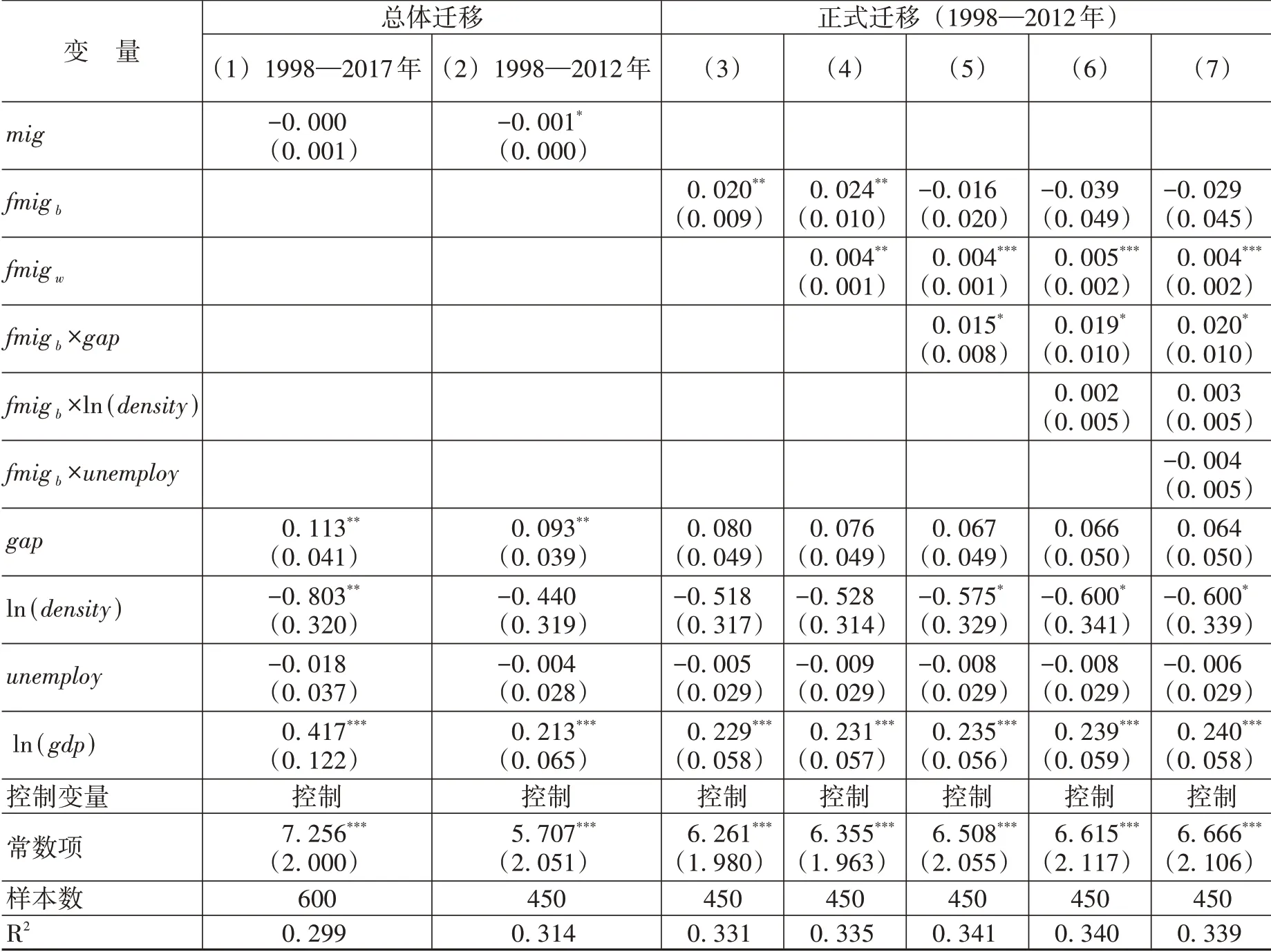

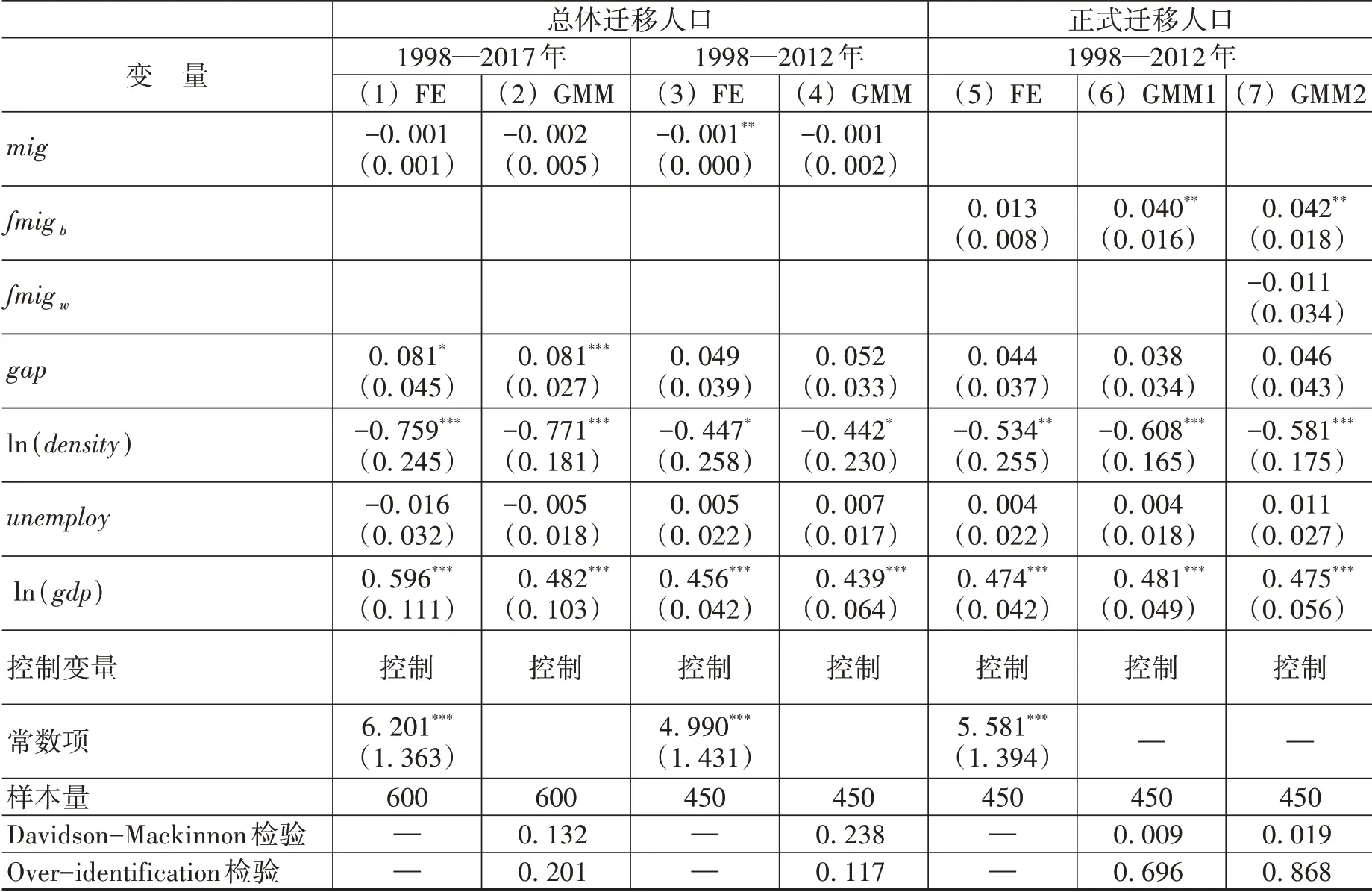

遷移對刑事逮捕率的影響的回歸結果如表2 所示。表2 第(1)和第(2)列針對總體遷移人口,第(3)—(7)列針對正式遷移人口。由表2第(1)列顯示,總體凈遷移率在1998—2017年對刑事犯罪的直接影響為負但并不顯著,即遷移人口整體并不是導致犯罪的核心因素。而表2第(3)列顯示,正式省外凈遷移率的影響顯著為正,表明戶籍遷入本地的遷移人口是導致犯罪率上升的重要源頭,在控制其他因素的前提下,正式凈遷移率每增長1個千分點,將導致刑事犯罪率上升2%。以沿海省份為例,1998 年,沿海人口正式凈遷移率為1.54‰,到2012 年上升為2.06‰,上升了0.52個千分點,若其他因素保持不變,犯罪率將上升1.04%。鄭筱婷和藍寶江的研究發現,正式遷入人口顯著提高刑事犯罪,這與本文結論一致。但該研究同時指出,非正式遷移顯著提高犯罪率,如果正確的話,總體遷移人口也應當顯著推動犯罪率的上升。為增加回歸結果的可比性,表2第(2)列將總體遷移模型的年份區間限定為和正式遷移模型一致,顯示1998—2012年總體凈遷移率的上升非但沒有提高刑事犯罪率,反而顯著降低刑事犯罪率,因而至少可以推測得出非正式遷移并沒有引起刑事犯罪上升的結論。

由于遷移人口呈現收入雙重性特征,受到橫向收入差距和縱向收入差距的雙重影響。2015年,城市就業人口的平均月收入為5 169元,農村人口人均每月可支配收入則不到1 000元,而當年遷移人口的平均月收入介于兩者之間,達到4 500元。正式遷移人口由于在遷入地長期定居生活,更容易感受到自身與遷入地當地的橫向收入差距,而橫向收入差距的擴大將導致其犯罪率上升。非正式遷移則僅在遷入地短期居住,因而更多關注遷入地與遷出地的縱向收入差距。縱向收入差距的擴大表示遷移后收入狀況的改善,會降低非正式遷移人口的犯罪率。可見,橫向收入差距和縱向收入改善對犯罪率的影響正好相反,這可能是總體凈遷移率的影響并不顯著的原因之一。然而,由于缺乏省級層面遷移人口和本地戶籍人口的相關收入數據,因而無法計算橫向收入差距指標,導致不能全面驗證以上推論。

除收入差距之外,遷入地的人口密度和失業率對正式遷移人口和非正式遷移人口的影響也存在差異。就人口密度增加而言,一方面意味著存在更多的潛在犯罪機會,另一方面導致競爭更加激烈,使得遷移人口融入當地的難度上升。并且較高的人口密度還會導致犯罪率的增加。與非正式遷移人口相比,正式遷移人口由于長期在當地居住,因而有可能降低正式遷移人口的犯罪傾向。而從遷入地的失業率來看,正式遷移人口由于戶籍遷入到了本地,如果失業能享受到當地的相應社會保障和社會支持政策,而非正式遷移人口則不具備政策資格。因此,失業對非正式遷移人口的沖擊更大,他們通過非法渠道獲取收入的可能性將增加。

考慮到收入差距、人口密度和失業率等因素對正式遷移人口和非正式遷移人口的差異性影響,在表2第(5)—(7)列中,本文逐步加入了省際正式遷移率與以上因素的交互項。結果顯示,省際正式遷移率分別與人口密度和失業率的交互項均不顯著,表明人口密度和失業對正式遷移人口和非正式遷移人口的犯罪決策影響差別不大。但是,省際正式遷移率與收入差距的交互項顯著為正,可見橫向收入差距是導致正式遷移人口犯罪的重要原因。同時,人均GDP上升將顯著促進犯罪率的提高,這表明人均GDP通過提高犯罪收益導致的犯罪促進效應超過了增加犯罪機會成本帶來的犯罪抑制效應。在總體遷移模型中,離婚率的上升顯著降低犯罪率,但正式遷移模型中,并沒有發現同樣的結論。此外,公檢法支出、福利支出、受教育年限等解釋變量的影響并不顯著。

進一步地,本文將正式遷移細分為省內正式遷移和省際正式遷移兩種類型,并在本文模型(1)中同時控制兩種正式遷移指標。表2第(4)列顯示,省際正式凈遷移率和省內正式凈遷移率系數均顯著為正。這與鄭筱婷和藍寶江的結論不同,其研究發現雖然省際正式遷移顯著提高犯罪率,但省內正式遷移顯著降低犯罪率。由于遷入地犯罪率會影響到個體遷移決策和政府及公檢法支出,這一反向因果關系會導致固定效應模型存在內生性問題,從而使表2回歸結果有偏。因此,本文分別選取滯后兩期的公檢法支出和遷移率作為工具變量,采用最優廣義矩估計方法進行估計。

表2 遷移對刑事逮捕率的影響——固定效應模型估計結果

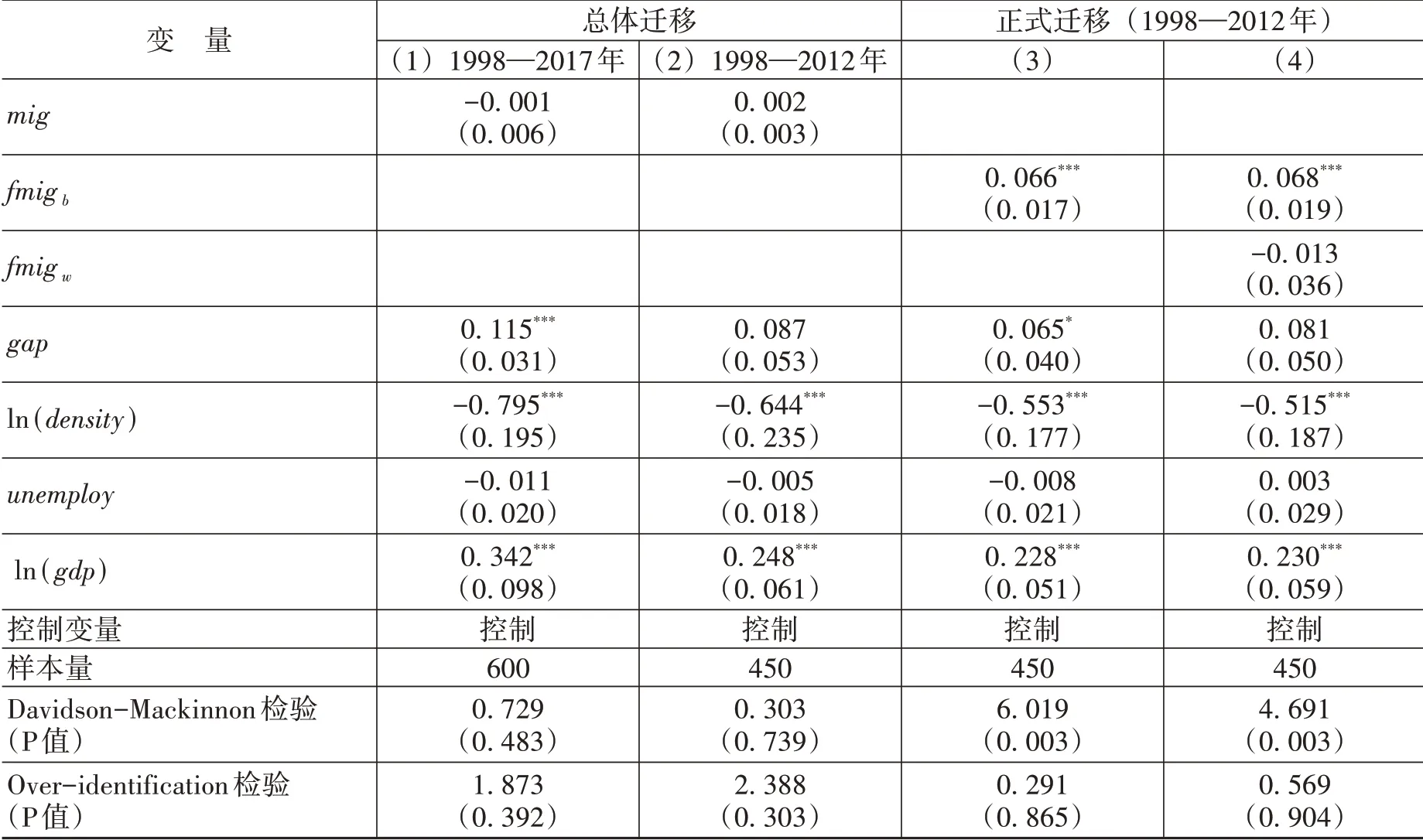

表3是人口遷移對刑事逮捕率的影響回歸結果,其中表3第(1)和第(2)列針對總體遷移人口,表3第(3)和(4)列針對正式遷移人口。與固定效應回歸結果不同,當回歸年份縮短為1998—2012年,表3第(2)列顯示總體凈遷移率對犯罪不存在顯著影響,而表2第(2)列則顯示凈總體遷移率顯著降低犯罪的發生,并且表3最優GMM的系數估計值明顯高于表2固定效應模型的估計結果。Davidson-Mackinnon 內生性檢驗結果表明,總體遷移人口模型中不存在內生性問題。因此,固定效應模型回歸結果具有無偏性。與此相反,正式遷移人口模型中發現了顯著的內生性問題。可見,正式遷移決策受到遷入地刑事犯罪現狀的顯著影響,而該現狀對總體遷移決策的影響甚微,這可能是由于非正式遷移人口流動性更強,因而做出遷移決策時較少關注當地刑事犯罪狀況。過度識別檢驗表明,本文選取的工具變量具有外生性,與擾動項不相關。

表3第(3)和第(4)列結果顯示,省際正式凈遷移率的系數仍顯著為正,并且系數估計值高于固定效應回歸結果。具體而言,保持其他因素不變,正式凈遷移率每增長1個千分點,將導致刑事犯罪率上升6.6%—6.8%。但與固定效應回歸結果不同,省內正式凈遷移率的系數為負但并不顯著。因此,即使在控制內生性問題之后,本文得到的結論仍與鄭筱婷和藍寶江的不同。本文認為與省際遷移相比,省內遷移距離近,社會習俗相通,更容易融入遷入地,個體工作生活出現問題后能夠更為及時地獲得社會支持,這些都有助于減少犯罪的發生。此外,指標選取和研究年份的不同也是導致結果差異的可能原因,鄭筱婷和藍寶江研究了1998—2006年的刑事犯罪現象,并選擇遷入率為遷移指標,而本文則選取凈遷移率,以保證與總人口凈遷移率可比。

表3 人口遷移對刑事逮捕率的影響——最優GMM估計結果

(二)遷移對刑事起訴率的影響

為檢驗表2和表3結果的穩健性,本文選取刑事起訴率作為因變量對本文模型(1)展開估計。表4結果顯示,城鎮化的推進顯著增加刑事起訴率,而在前文中對刑事逮捕率的影響并不顯著。除此之外,其他解釋變量的影響均與前文保持一致,可以認為本文研究結論具有一定的穩健性。

依據內生性檢驗的結果發現,控制總體凈遷移率的模型中不存在內生性問題,而控制了正式遷移率的模型存在內生性。這與采用刑事犯罪率作為被解釋變量時的檢驗結果一致。表4第(3)列顯示,當把回歸年份限定為1998—2012年時,總體凈遷移率的上升會降低刑事起訴率,且在5%的顯著性水平上顯著。相反,表4第(6)列和第(7)列顯示,省際正式凈遷移率對刑事起訴率有顯著的正向促進作用,而省內正式凈遷移率的影響則并不顯著。具體來說,由表4第(6)列和第(7)列可知,在其他因素保持不變的前提下,省際正式凈遷移率每上升1個千分點,刑事起訴率將增長4.0%—4.2%。如果非正式遷移也促進刑事起訴率上升,那么總體遷移對刑事起訴的影響應該為正,但這與本文的回歸結果相違背。因此,可以推斷非正式遷移降低了刑事起訴率,只有這樣才能抵消正式遷移的犯罪促進作用,使得總體上遷移對犯罪不存在正向影響。

表4結果顯示,人口密度增加顯著降低了刑事起訴率,而人均GDP則通過潛在犯罪收益的增加提高了刑事起訴率,失業率的影響并不顯著,由于城鎮登記失業率并不能全面反映我國失業的現狀,這一指標存在的測量性誤差會對回歸結果產生影響。

表4 遷移對刑事起訴率影響的估計結果

五、結論與啟示

(一)結論

依據犯罪經濟學和犯罪社會學理論,本文梳理了人口遷移對刑事犯罪的作用路徑,并據此構建了擴展的刑事犯罪經濟模型,繼而對比分析總體遷移、省外正式遷移和省內正式遷移的犯罪差異性。本文運用最優廣義矩估計方法解決公檢法支出和人口遷移存在的內生性問題,并使用刑事逮捕率和刑事起訴率兩個指標衡量刑事犯罪率,回歸結果表現出較大的穩健性。模型檢驗結果顯示,總體遷移模型中不存在內生性問題,但正式遷移模型的內生性十分顯著,因而可推測正式遷移對遷入地的社會治安關注度高于非正式遷移人口。省外正式遷移顯著提高犯罪率,在其他因素既定的前提下,省外正式遷移每上升1個千分點,預計刑事犯罪率將增加6.8%,刑事起訴率則提高4.2%。同時,省內正式遷移對犯罪率無顯著影響,而同期的總體遷移人口顯著降低犯罪率,因而至少可推測在控制其他因素后,非正式遷移人口對犯罪率的上升無顯著貢獻。究其原因,本文認為,相比非正式遷移,正式遷移更容易受到遷入地橫向收入差距的影響。而相比省內正式遷移,省外正式遷移在遷入地更加缺乏社會支持和社會保障,因而會轉而通過非法途徑牟取利益。

(二)啟示

改革開放以來,我國人口遷移普遍呈現農村到城市、從落后地區到發達地區的趨勢,因而發達城市的犯罪現象引起各界關注。但近年來,多地出現人口回流現象,對農村治安形成較大挑戰,因而必須將農村犯罪預防和治理提上日程。妥善安置返鄉農民工,引導其合法創業、就業,這將不僅抑制人口回流的潛在犯罪沖擊,而且有助于返鄉農民工轉化為鄉村振興的人力資本,推動和諧鄉村和繁榮鄉村的共同實現。首先,縮小遷移人口遷入地收入差距。歷年來,我國采取了諸多政策縮減城鄉收入差距,“十三五”規劃期間通過精準減貧實現了現行標準下消除農村地區絕對貧困的目標,這極大地推動社會和諧穩定。基于本文研究結論,除縱向收入差距之外,遷移人口和遷入地本地人口的橫向收入差距也極大地影響犯罪率。因此,作為我國遷移人口重點遷入地的發達地區應當多措并舉縮小本地貧富差距,為遷移人口提供平等的工作機會和生活便利。其次,建立遷入人口社會支持網絡。與本地人相比,遷入人口難以很快融入當地社會,一旦陷入困境短期很難擺脫,容易轉而走向非法途徑。當地政府應當建立遷入人口社會支持網絡,幫助其盡快融入當地生活,通過合法途徑走出困境,將在一定程度上降低遷移人口違法犯罪的概率。