“知行合一”的高中數學新授課教學

——以“復數的概念”為例

夏志勇

《普通高中數學課程標準(2017 年版2020年修訂)》專門設有“學業質量”板塊,并指出“明確每一門課程到底學什么、學到什么程度,對于學習過程和結果的考核評價,不僅僅是關注知識的理解和掌握,還要更多地關注學生素養的養成,關注學生問題解決能力的形成”。[1]這就要求數學課堂教學要走出一貫的以知識立意的“舒適區”,要向素養立意轉化。

學生是教學的主體,新授課教學應從學生的認知規律出發,以學生活動為主線,在原有知識的基礎上建構新的知識體系。教師在新授課的教學中要采取各種措施來調動學生的積極性,促其主動參與、自主探究、合作交流,使學生的思維伴隨著知識的生成,盡可能地與教師的思維同步,使課堂成為生動活潑、民主和諧的學習樂園。

一、高中數學新授課教學存在的問題

1.弱化數學教學的育人功能

新授課教學中,只有讓學生親自體驗和經歷,才能讓學生感受到思維之巧、創新之難,從而走向創新、創造之路。“直奔主題”式的教學模式將新知識直接告知,沒有提供給學生主動探索、體驗、實踐的時間和空間,只是讓學生被動地吸收、機械地記憶,導致了教育資源的浪費,弱化了數學教學的育人功能,不能為學生的長遠發展提供有價值的幫助。

2.影響學生數學素養的養成

讓學生重走前人的探索之路,不但可以讓學生感受數學之史、數學之美、數學之趣、數學之用,而且可以讓學生體會數學的價值與力量,增強學好數學的內驅力。而“直奔主題”式的課堂模式將數學知識孤立開來,隔斷了數學知識與現實生活的聯系,割裂了數學知識與認知規律的聯系,使學生認為數學十分枯燥與冰冷,影響學生數學素養的養成。

二、高中數學新授課教學問題解決策略

陶行知先生提出了“知行合一”的理念,即以先“行”后“知”進行教育教學實踐,要從“做”中探索真知、獲取經典理論,使之從感性認識上升到理性認識。筆者認為,新授課教學需要遵循“行是知之始,知是行之成”的教育規律,通過“行”將書本知識激活,展示潛藏在數學知識背后的數學思想和方法。這種教學方式使學生逐漸形成數學思維方式,并將這種思維方式自覺地加以運用。

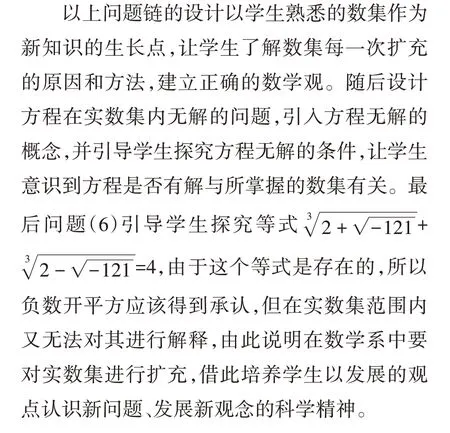

下面,筆者以人教版高中數學必修第二冊(A 版)第七章第一節“復數的概念”教學為例,說明如何在數學新授課中踐行“知行合一”,實現知識和數學史的對接,讓學生親身感受這些偉大發明的創生過程,體會數學知識與現實生活的聯系,體會發現問題、解決問題、形成知識的過程。

1.問題引入

2.教學片段

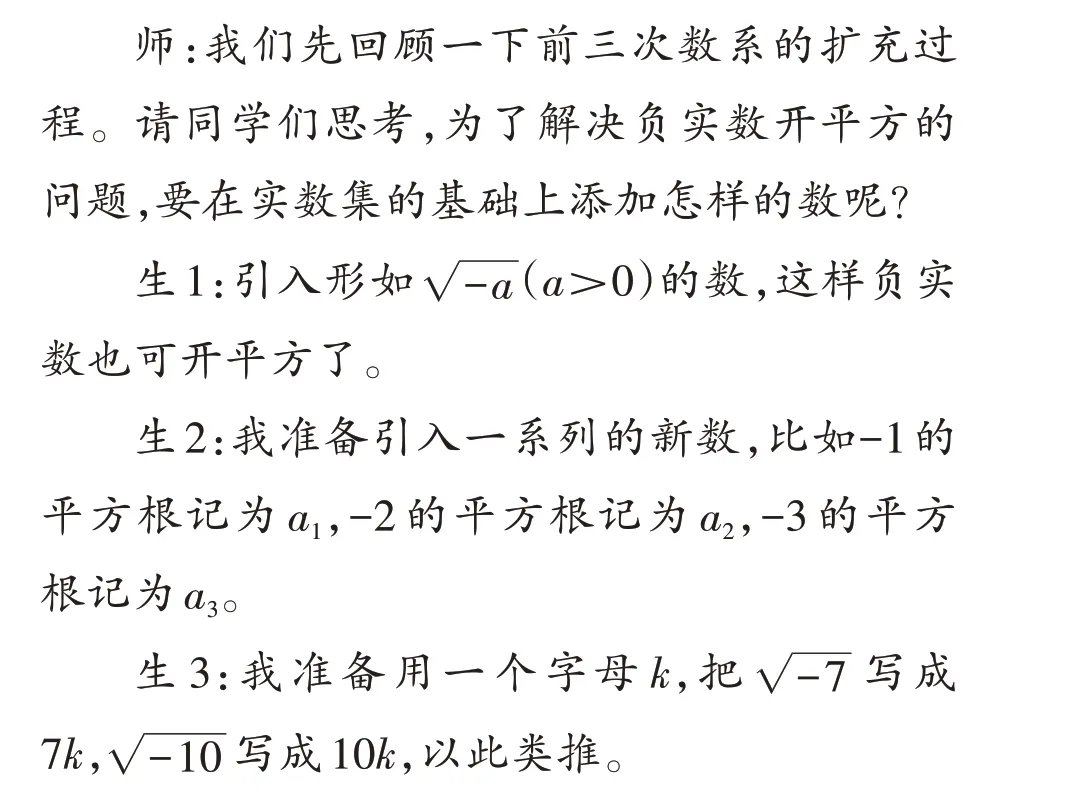

為了解決負實數開平方的問題,如何對實數集進行擴充呢?筆者認為這個問題的解決應該交給學生,因為學生的實踐能力不是教師賦予的,而是在自主嘗試和實踐探究中形成的。筆者課堂教學的部分實錄如下。

生4:首先可以把負數開平方的問題進行簡化。因為正實數可以開平方,而負實數可以寫成正實數乘以-1,所以負實數的開平方問題可以轉換為-1的開平方,因此只要解決-1的開平方問題就可以了。

在解決基礎問題后,此教學環節以問題“為了解決負實數開平方的問題,要在實數集的基礎上添加怎樣的數呢?”激發學生的探究興趣,使學生深入思考和研究數系擴充的方法和應遵守的準則。隨后引導學生自主學習、合作探究,展示學生解決問題的思想方法,共享學習成果,使學生體驗獲得學習成果的喜悅;通過師生之間不斷合作和交流,發展了學生求知、求實、勇于探索的情感和態度,培養了學生思維的發散性和嚴謹性,體會了數學的系統性和嚴密性。

三、關于新授課教學的感悟

1.師生都要走出自己的“舒適區”

“舒適區”指的是一個人習慣性的行為模式和心理狀態。“自我認識不足”是教師普遍的“舒適區”,部分教師覺得數學教學就是講題目,身在講臺卻不細磨課堂,不深研教學。學生的“舒適區”是不想動腦筋,遇到困難就選擇逃避、退縮。

師生走出舒適區的關鍵在于教師。教師要建立起正確的認知:書本上的知識只有通過學生自身的“再探究”,才能納入其認知結構中,成為有效的知識。要把“知行合一”落實于行動,讓課堂教學從原來的“講數學”“聽數學”“練數學”向“理解數學”“探討數學”“培養合作”轉變,在課堂教學中留有充分的時間讓學生思考、討論,有意強化問題引領驅動和趣味性表達的氛圍創設,激發學生主動探索的興趣,增強學生主動思考的意識。

2.要做好教學設計和學情分析

教學要做到“知行合一”,就要做好教學設計,引導學生從“學好”到“好學”轉變,為學生的長遠發展而設計。新授課教學應根據學生學情的不同以及所學材料的不同,確定教學目標。為此,教師首先要了解和研究自己的學生,不研究學生的實際情況就無法因材施教,學生存在的問題得不到針對性的指導、糾正,教學效果自然不佳。值得注意的是,教師在設計時還要思考學生如何學,如何促進學生的發展,學生在課堂上如何討論、交流與合作;教師如何引導組織并促進討論、評價和激發學生的學習活力。[2]

3.善于留白,注意節奏

在新授課教學時,教師要舍得放手,善于留白,要設置基于學生學情的問題,并給學生留下一定的探索空間,讓學生在探索性的活動中梳理鞏固知識,構建知識網絡。[3]新授課不能貪快,要把握好教學節奏,設置合適情境,引導學生進行質疑,觸發探究,在焦點處訪談,在關鍵處發力。